站城协同导向下铁路客站地区的功能分布与活力关联

——以中国4个特等站为例

2022-01-18杨森琪张灵珠

杨森琪 张灵珠 庄 宇

0 引言

随着铁路枢纽车站的建设数量快速增长,作为对城市空间的功能结构有重大影响的大型基础设施,面向未来的枢纽车站需要通过平衡交通节点和城市公共场所两种职能,来达到与周边城市区域的协同发展[1]。站城协同开发的理念在以荷兰、日本、法国为代表的国家中得到更早而广泛的应用[2]115,而国内因为受到政策理念等因素影响,站城发展中尚缺乏一体式的合理规划,呈现出站与城功能割裂、各自为政的态势。面对城市结构待优化、土地价值待激发的迫切需求,站城协同发展理念愈加受到重视。2018年国家发改委等三部委与中国国家铁路集团联名出台《关于推进高铁站周边区域合理开发建设的指导意见》,之后各省陆续出台相关规定,表明对车站建设和土地综合开发同步规划的倡导。站城协同的发展理念,不仅引导了高铁主导的新客站地区的开发建设,也为建成时间较长的老客站地区的优化更新提供了解决思路。

对于铁路客站地区多元功能的研究,研究范围已由站房内部空间转向与城市接壤的外围空间及更大尺度的功能系统[3-4],研究对象也由车站承担的单一功能转向多样的城市功能与车站的联系[5-6]、演化趋势[7-8]以及各种功能要素间的组织方式[9-10]。既有研究普遍采用定性的研究方法,即学者凭借现场调查与经验判断进行功能属性的划分与评价。但由于缺乏客观有力的数据支持,不仅耗时耗力还可能与实际状况产生偏差。

城市大数据研究的兴起,为城市结构测度及空间绩效分析提供了更精细化的定量研究途径。其中地图兴趣点数据(POI)凭借其高细粒度,被广泛应用于城市功能的分区识别和演化研究。对于铁路客站,有研究利用POI数据来分析站区的商业空间发展[11],但是尚缺乏综合考虑多种城市功能的系统化研究。而位置数据(LBS)能够反映区域的实时人流量,在城市整体尺度上用以研究人口时空变化[12]和使用活力[13]40-41。区域和街道尺度上,有研究着眼于区域内的特殊要素,通过位置数据分析特殊要素与活力间的联系,例如针对历史保护区[14]和轨道交通站周边[15]的诸多研究。但同样作为含有铁路车站这一特殊要素的站区城市片区,尚缺乏对其实际使用活力的评析,更鲜少有研究探讨在车站不同影响范围内活力与功能之间的联系。目前已有的实证研究大多为国外优秀站城案例的总结提炼,尚缺乏对国内案例现状与问题的系统化梳理,个案研究多为定性分析,缺乏客观量化的深度认知。这很可能导致在优秀经验总结和我国特色化应用中出现断层。

在上述背景下,本文根据发展阶段不同,选取国内4个特等铁路客站地区作为案例,通过对比分析探究新老站区发展现状的异同。利用POI数据、人流量数据等对站区范围内的城市功能及其与活力的关联展开实证研究。在区域尺度上,探索站区内6大类城市功能的容量配置、分布特点和彼此间的关联。而在更精细的街道尺度上,一方面通过街道功能密度分析站区整体发展状况,另一方面通过街道功能类型探讨车站影响下产生的特定街道功能结构。此外,本文还将结合位置数据探讨站区内街道功能与使用活力间的关系。借助多元数据的量化分析,试图发现我国铁路客站地区内城市功能发展的规律和差异,了解现存功能结构的问题,并对处于不同发展阶段的车站地区的城市功能更新提出发展策略。

1 案例选取与研究范围

1.1 案例选取

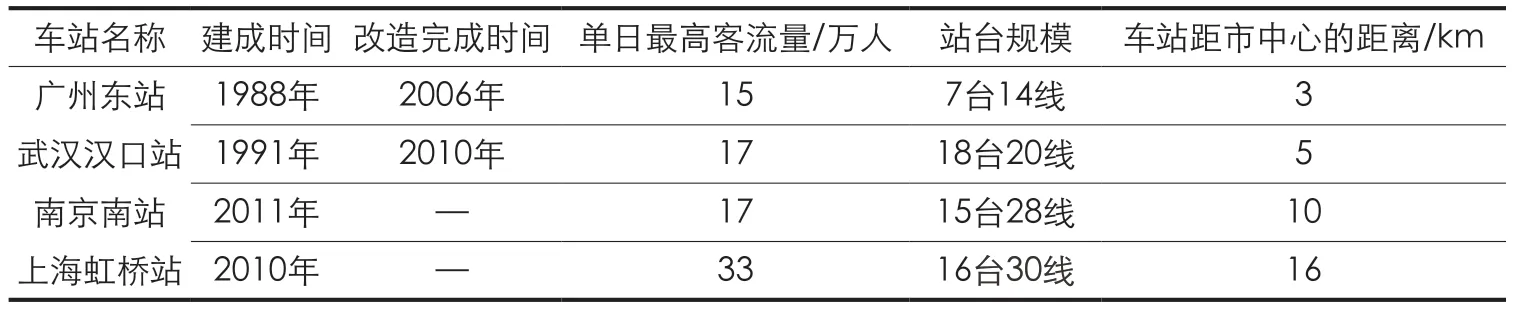

作为我国最高级别的铁路车站,特等站规模大、流量高,势必与其周边城市片区的发展产生强烈交互作用。为对比不同发展阶段的站区中城市功能布局与活力的异同,本文选取我国新旧2类客运站案例,车站离市中心距离较近,按建成年代分别历经10年和30年的发展时间。南京南站和上海虹桥站为2010年前后建成的新枢纽站,而广州东站、武汉汉口站兴衰史已有百年,在20世纪90年代分别迁至现今的场地并定名,之后经过数次更新改造。案例其余信息如表1所示。

表1 4个案例的基本信息Tab.1 Basic information of four cases

1.2 研究范围

基于圈层理论[2]106-115中对车站影响区的划分,综合考量对步行出行耐受时间及步行速度的既有讨论[16-17],本文选取以车站为核心周边500 m、1 000 m的区域展开研究,这个范围能够从人本尺度感受到站与城之间的强烈交互作用。受圈层理论影响,传统研究中对站区范围的划定大多是以不同的服务半径划分圆形圈层,或结合道路边界进一步增减某些地块。但实际上由于道路的曲折、通断等因素,简单的几何圈层会与实际可达范围有很大偏差,造成对车站服务范围的误判。为获得更精确的研究结果,本文基于处理好的客站地区步行路网,采用网络分析工具得到以车站出入口为起始点时,步行500 m和1 000 m的实际可达区域作为研究范围,在下文分别称为核心区和外扩区。

2 数据来源与处理

(1)步行路网

路网基础数据来源于Open Street Map地图,由于研究所需是步行街道网,因此在原始路网数据的基础上对照街景、实景照片等进行调整简化,排除了设置门禁影响公共使用的道路,例如封闭小区内部道路等,并补充了天桥等连接性要素。

(2)POI数据

POI数据爬取自高德地图,原分类标准包含大、中、小3类,分类复杂且有重复现象,但每小类均有编码便于后期处理。本文根据6类与城市的发展活力密切相关的功能属性(消费、就业、居住、服务、休闲、通勤)对原始POI数据进行重分类,依据高德地图编码①高德POI分类编码表可在高德开放平台获取(https://lbs.amap.com/api/webservice/download)。爬取汇总,最终6大类功能如表2所示。

表2 重分类的功能与编码对照表Tab.2 Reclassified functions and corresponding POI code

(3)位置数据

位置数据爬取自腾讯宜出行人流量数据,其空间精度为25 m,更新频率为1 h[18]。为兼顾工作日和周末全天候的不同情形,分别在2020年6月2日(周二)和6月6日(周六)的相同时段(9:00—21:00)每隔3 h进行爬取,并对2 d的数据取均值后求和得到单日站区范围的人流量总值。

2.1 研究思路

本文在区域和街道2个尺度层级上对站区范围内的功能分布特点进行定量研究。区域尺度上基于以车站为中心的核心区(500 m)和外扩区(500—1 000 m)的功能差异。其一是统计总量得到各类功能的配比规律,其二是用核密度分析法②核密度分析法用于计算要素(点或线)在其邻域中的密度,可在ArcGIS平台完成。探析6大类功能的空间分布特点。街道尺度上则是基于步行路网,由站区内路网功能属性反映该城市片区的发展状况,探索在车站影响下站区路网是否产生特定的功能配置,并对街道功能类型进行划分。

此外,位置数据作为空间活力的外在表征,本文借助其探索站区内街道功能类型与使用活力间的关联,能对以打造“高活力地段”为目标的站城一体式功能规划有一定指导意义。

2.2 街道功能的量化分析

距离一个功能点最近的街道最易被其使用,街道的功能属性由此产生。据此本文采用近邻分析法③近邻分析工具可计算一个要素类中各点与另一要素类中最近的点或线要素之间的距离,并返回最近要素的信息。,将所有POI点关联至距离最近的步行路网上,以此作为街道功能分析的基础数据。笔者从3个层次对街道功能展开定量分析。①POI密度体现街道发展程度。根据路网关联到的POI密度可以看到站区整体发展现状与问题。②发展最好的街道最能代表站区特有的街道功能结构和未来发展趋向。提取上一步分析中POI密度最高的部分街道,分析这些街道的空间分布、功能配比、街道与车站的空间关系。③对所有街道进行功能类型划分。可得到站区内街道的功能类型地图。作为下一步活力分析的基础。

3 研究结果

3.1 区域尺度的功能分布特点

3.1.1 功能总量与配比趋势

站区功能密度表(见表3)显示新站案例(上海虹桥站和南京南站)和老站案例(广州东站和武汉汉口站)的整体功能发展呈现不同态势。2个新站核心区和外扩区的面积都优于老站,但2个老站的POI总密度则明显优于2个新站,反映老站的功能发展更完善。

表3 站区功能密度表Tab.3 Function density in railway station areas

从6大类功能密度来看,4个案例共同点是:商业、办公、服务3类功能密度最大,居住功能密度最低。从核心区到外扩区,服务功能均大幅下降,居住功能少量增长。2个老站案例呈现不同的功能类型主导,广州东站在两级站区范围的商务办公功能密度较其他案例都明显领先,武汉汉口站则是商业功能优势明显。

3.1.2 细分功能的分布关联

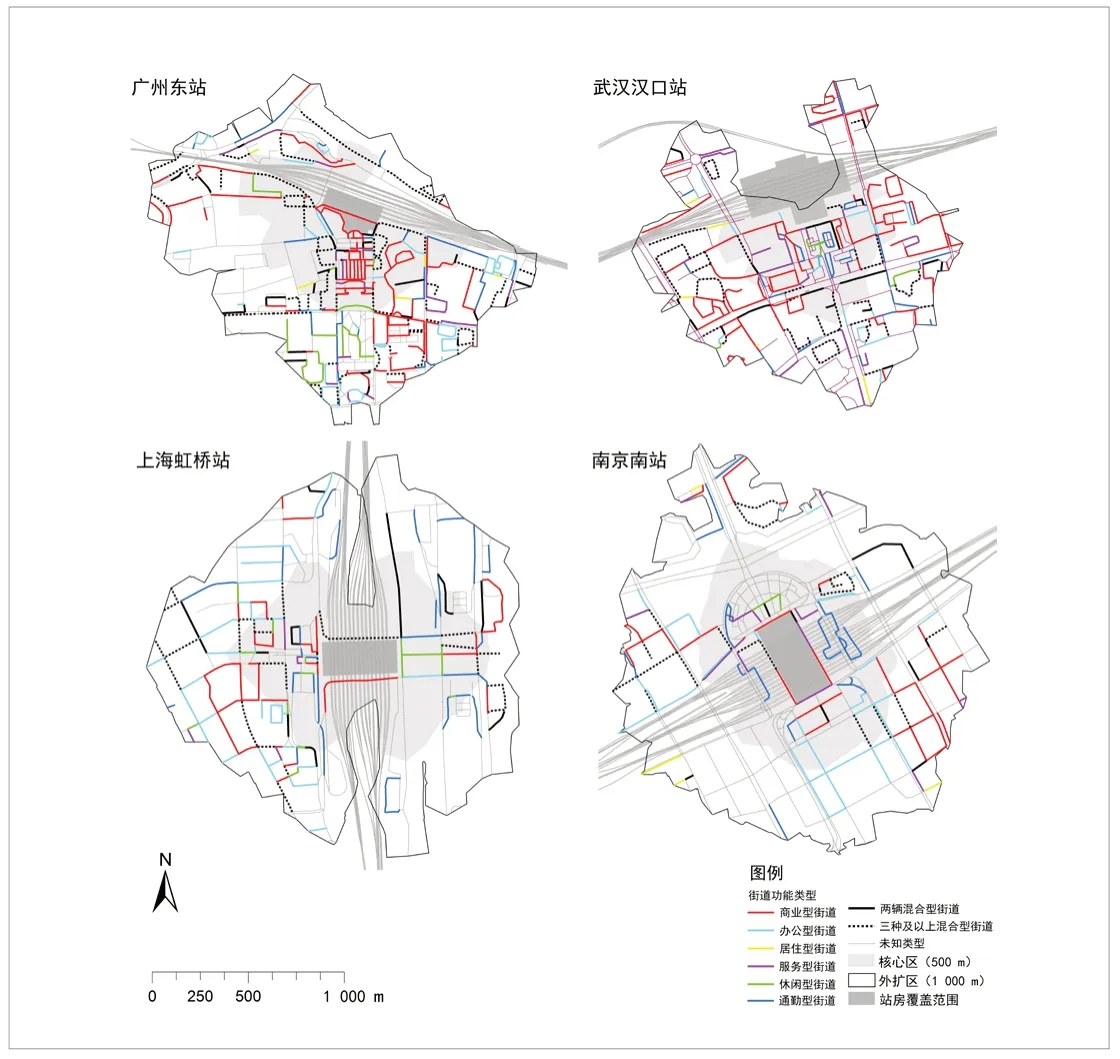

图1显示了4个案例中6类功能在两级站区范围内的空间分布态势。直观可见2个新站在解决铁路割裂城市的问题上效益显著,两级可达范围以站房为中心均衡地向四周拓展。相比之下,2个老站的可达范围都偏向一侧,铁路对城市空间的割裂影响明显,尤其是武汉汉口站北侧受阻隔最严重。这一方面得益于新站在各个方向均设置有出入口,更关键的是合理的路网规划扩大了站区可达范围。

图1 6类功能核密度图Fig.1 Kernel density of six types of functions

从6类功能的空间分布和联系可知:

(1)商业购物功能方面,2个老站核心区和外扩区绝大部分被覆盖,整体联系性优于2个新站,而新站商业覆盖度不及前二者,且核心区内商业空间的热点还是集中于站房内部。2个老站的区别是武汉汉口站商业热点区为外扩区一侧,但广州东站商业热点区集聚于核心区内站房周边,并向外延伸。2个新站的商业热点区分布也有差异,上海虹桥站商业空间在站房内及核心区边界处聚集最高,东西两侧由中间站房区域相联系。南京南站商业空间则呈现散点分布,热点区都濒临外扩区边界,包含站房在内的4个商业热点组团相互间联系性较弱。这一现象可通过2个老站具有更接近城市中心的区位优势与地租理论来解释。

(2)商务办公功能方面,2个老站依然在整体上分布更均衡且联系性好,而新站则是产生了更多集聚热点区。例如上海虹桥站的办公空间热点集聚于西侧,集聚面积是4个案例中最大的,体现其商务职能的重要性。

(3)公共服务功能的分布与商业功能相关度最强,分部趋势类似。2个新站在核心区内热点集聚在站房内部的趋势更加明显,是因为站房内集中配置了公共设施、金融服务等,相比之下周边城市片区的配套服务类功能还未像老站一样全方位发展。

(4)运动休闲功能的分布体现出区域规划中的重要发展轴线。例如广州东站集聚于南北向城市中轴两侧,武汉汉口站集聚于东西向的发展大道两侧,上海虹桥站则集聚于西侧核心区。南京南站的运动休闲功能发展较弱,还未形成明显的体系。

(5)居住功能方面:2个老站周边居住功能更多,大多分布在外扩层。2个新站研究范围内居住功能很少。

(6)交通功能方面:广州东站、武汉汉口站、上海虹桥站的覆盖面广泛并且热点均衡,相比之下,南京南站在两级站区范围内数量都明显低于其他三者,空间上交通功能和车站产生联系的部分主要是东西2个方向,外扩区大多数是低密度的散点分布,体现出现阶段交通功能的发展依然是依托车站本身,周边发展尚未成系统。

3.2 街道尺度的功能分布特点

3.2.1 站区街道的发展结构

站区街道系统的功能密度(见图2中橙色线)体现了街道空间的使用率和发展状况,可反映出站区城市的现状发展结构与待改进的街道位置。发展较好的街道有广州东站南北向轴线、武汉汉口站东西向轴线、上海虹桥站西侧区域,而南京南站除了西侧组团和车站四周一圈道路间存在联系,其他周边功能集聚的组团和车站间、组团彼此之间,都缺乏较高功能密度的街道进行联系,即使用率高的街道区域彼此间脱离。可见南京南站的站房依然是传统的内向性交通体模式,周边城市区域呈现出自立核心、单独发展的态势,南北向街道需要加强功能。

同时,图2还反映出国内站区规划的一个普遍问题:站前广场的低使用率和空间割裂,尤其以新站为典型。核心区内街道功能密度分为3层:站房四周最高(站房内部功能配套较完备),站前广场很低,站前广场和核心区边界这一范围内又重新升高。这一问题在新老站中有不同体现,新站中主要是阻碍了车站和城市的连接,在老站中则是对广场两侧的城市空间产生隔阂,例如武汉汉口站东西两侧的割裂。广州东站是4个案例中态势较好的,因为站前广场采取了立体多基面策略,能够平衡疏散要求和城市功能。

采用几何断点法将上述街道功能密度分为低中高3类,提取密度为高的一类街道研究其详细功能配比,并在图2中以饼图形式标注出来。由图2可见:即使站前广场产生阻隔,2个老站依然形成以商业功能主导的连贯发展轴线,串联起车站并向周边拓展。例如广州东站从车站西侧向南延续,武汉汉口站为东西向延续。而2个新站中功能密度高的街道大多分布于外扩区,形成商业办公为主的混合功能组团,例如虹桥站西区和南京南站西区、东南区。组团自身功能配置较完善,但和车站之间依然关联不强,尚未达到一体式发展。

图2 站区街道功能密度与高密度街道的功能配置Fig.2 Street function density and function allocation of high-density streets

3.2.2 站区街道的主导功能类型

参考郝新华[13]40将地块属性赋予街道的方法,本文中街道的主导功能类型依据连接到街道上的所有POI类型决定,连接原则为最近距离。若某一POI类型的比例占连接到的所有POI的50%以上,则该功能为街道主导功能。当连接到街道上所有类型POI的比例均没有超过50%时,街道为3种及以上功能混合型,各占50%的2种功能混合的街道定为两两混合型。其他未连接到POI的街道属性不明确,以下不作讨论。

由不同主导功能类型的街道占比(见表4)发现:4个案例中除了商业、商务型街道,其他单一功能街道和2类混合型街道的相对比例都是一致的。2类混合型街道占比均在1/4—1/3之间。新老站的差异主要体现在商业、办公两类功能街道的比例:2个老站(广州东站和武汉汉口站)呈现商业主导,商业型街道占比均超过所有街道的1/3。2个新站(上海虹桥站和南京南站)的商业和办公型配比则接近1:1。另外,新站的交通型道路占比均大于老站。因此在街道空间上,老站商业功能发展更完善,新站站区发展则更注重办公和商业均衡,并且街道承担起更多交通职能。

根据站区街道功能类型图(见图3),除了街道功能结构印证了前述章节所述特点外,新的发现是新老站混合型街道的空间形态不同,尤其是3种及以上混合型街道。2个老站的混合型街道大多是街区内部曲折街道,而新站多是界定地块的长直街道。这是因为二者处于不同的发展阶段,老站的小密路网更多,体现出小密路网更容易发展为承载混合功能的街道空间。

图3 站区街道功能类型图Fig.3 Function types of streets in station areas

3.3 站区街道功能与活力的联系

图4展示了站区街道的单日人流量情况,人流量并不直接等同于使用活力,尤其在2个新站中体现明显,核心区内人群活动频率最高的区域是站前广场及车站出入口附近道路。考虑到3.2.1中已揭示站前广场的功能密度较低,可见新站核心区内的城市职能依然是站房为核心的交通与疏散,尚未发展起更多元的城市功能系统。2个老站街道整体使用活跃程度优于新站,核心区内人群活动频率较高的街道不局限于站前广场而是向外延伸,并且外扩区也已发展出与站房区使用活跃程度相似的街道组团。

图4 站区街道单日人流量图Fig.4 Daily visitor flow rate of streets in station areas

提取中高使用活跃度的街道在一定程度上表征具有中高活力的街道,其功能配比(见图5)显示:①中高活力街道中占比最大的3种街道功能类型为商业、办公和混合型街道,其中商业、办公型街道之和接近50%,即使不同案例中二者配比不同,这2种功能仍共同为街道活力带来近一半的贡献。②2个新站的服务型、交通型街道相比于老站更具活力优势,与表4中这2类街道在新站中更大的数量比例相符合,反映出新老站的职能定位差异。③上海虹桥站作为新站之一,4种单一功能街道和混合型街道在4个案例中活力贡献均为最大,可见其站区街道的功能发展最为高效成熟,在实际使用中更能吸引人气。而具有相同发展时长的南京南站,中高活跃度的街道中有最多数量的未知属性街道,区域和街道功能还有待更大强度、更精细地规划开发。

图5 站区内中高活力街道的功能配比Fig.5 Function allocation of the middle/high-density streets in station areas

表4 不同功能类型的街道占比(单位:%)Tab.4 Proportion of each type of functional street(%)

4 结论与讨论

基于站城协同开发理念和街道城市主义,本文对我国大型铁路客站地区内的多样城市功能展开实证研究。利用多元数据进行量化分析,研究站区内功能的配置、空间分布、发展结构及功能与活力的关联,并对处于新老不同阶段的站区的发展问题有了更深度的认知。综合4个案例的研究得到以下结论:

(1)新老站区的共性

从站区功能的数量来看,无论是站区核心区(500 m)还是外扩区(500—1 000 m),密度最高的3类功能均为商业、办公和公共服务,密度最低的为居住功能。并且从核心区到外扩区,公共服务功能均大幅下降,居住功能少量增长。

从站区街道功能与活力的关联来看,中高活力街道中占比最大的3种街道功能类型为商业、办公和混合型街道,其中商业、办公二者对活力保证起重要作用。

(2)新老站区的差异

从站区街道的功能类型来看,老站站区有更完善的商业功能,新站站区发展则更注重办公和商业的均衡,且街道承担起更多交通职能。

从站区功能的空间分布来看,新老站的差异依然体现在上述3类高密度功能上,其中公共服务功能的分布位置与商业功能关联密切、趋势一致。老站案例中商业、办公功能的分布覆盖范围广且相互联系性强,街道尺度的研究则表明老站已形成以商业功能为主导的发展轴线,车站被串联其中。而新站案例的问题在于目前形成的功能组团多呈散点分布,站房更多地为内向的交通体而缺乏与周边功能的联系。根据街道尺度方面的研究,发现根本原因是站区内未形成功能密度高且连贯性好的街道功能发展轴。

站前广场造成的空间割裂问题在4个案例中有不同程度的体现,具体表现为站前广场区域内功能密度、种类都偏低,而街道活力分析显示2个新站核心区范围内最高热点区依然是站房周边和站前广场。这反映出新站核心区内的城市职能依然是站房为主的交通疏散。相比之下,2个老站站区范围的高活力街道延伸范围更广,而广州东站更新后采用的立体化策略对于改善站前广场的功能隔阂有较好的效果。

(3)适宜新老不同发展阶段的站区功能更新策略

根据不同发展阶段下的站区现状,提出站区更新的方向性策略:老站站区的更新一方面要通过合理的路网规划来缝合被铁路割裂的空间;另一方面可以拓宽发展轴线,部分街道通过调整功能配置以获得更大的发展动力。新站则需要加强周边先发组团和站房之间的联系,通过更精细和更高强度的功能配置形成连贯的功能性街道发展轴,使车站融入周边城市功能实现融合互通,从单一交通节点向城市场所转变。

本文可从以下方面继续进行完善:一是受POI数据属性限制,没有全面考虑到功能设施自身的规模属性对街道功能及活力的影响。二是位置数据表示的通过性人流量,因无法识别空间中选择性的活动,可能对活力判断造成干扰。三是在街道功能与活力方面,下一步可纳入街道的空间形态属性等要素,在三维层面探析站区内街道空间面临的疑难挑战和解决策略,能够为站城协同视野下的站区功能规划与空间设计提供一定参考。