瑶语核心词“耳”研究

2022-01-18欧阳澜

欧阳澜

(湖北第二师范学院,湖北武汉 430205)

瑶族是中国南方重要的少数民族,也是重要的跨境民族,中国是瑶族的故乡。瑶语受周边语言影响,尤其是汉语影响很大。快速变化的语言,加上复杂的语言情况,使得研究难度不小。以核心词为纲,根据历史语言学方法对该语言进行梳理,是进一步深入研究瑶语及相关语言的一条可行性路径。本文的语料,分别来自毛宗武(1992,2004)的《汉瑶词典(勉语)》(下文简称《词典》)[1]和《瑶族勉语方言研究》[2],陈其光(2013)的《苗瑶语文》[3],段善述、梅玉诸(2013)的《越南瑶语》[4],戴庆厦(2013)的《泰国优勉(瑶)族及其语言》[5],以及笔者田野调查所得。

一、词源分析

《斯瓦迪士100核心词表》第39个是“耳(ear)”。

苗瑶语“耳*njɯ”,在现代瑶语各方言中的读音:

经过观察,瑶语“耳”在现代瑶语中主要有两大语音表现形式,一是勉方言和金门方言,以为代表,二是标敏方言和藻敏方言,以为代表。其中”和”应为前缀或类似前缀的成分,在瑶语各大方言土语中都比较接近。泰国清莱勉语中“叶”和“耳”都用表示。前文已有讨论。瑶语“耳”就是“头上的叶子”。据此,瑶语“耳”主要有两个系列,一是勉方言和金门方言,即n-系列,二是标敏方言和藻敏方言,即k-系列。其中n-系列是瑶语“叶”义发展而来;k-系列来源于壮侗语。吴安其先生认为*m-是汉藏语身体部位名词的构词前缀,瑶语勉方言龙尾土语“耳”“眉毛”“眼睛”“鼻孔”“头发”“嘴唇”,瑶语其他方言中也有类似现象,我们推测“*m-”可能是瑶语五官名词的构词前缀。部分点有*m->p-/pj-/pl-/b-的演变。本尼迪克特说,浊塞音声母的清化趋势在整个藏缅语区都能够找到痕迹,而且在南部语群尤为显著[6](P18)。

瑶语浊音清化是普遍现象。五官名词在现代瑶语中的相关概念所呈现的声母主要有m-/ml-/p-/pl-等,其主要音变方向是m->b->p-,ml->bl->pl-。

《说文·耳部》:“耳,主听者也。象形。凡耳之属皆从耳。”《广韵》:“而止切,上止日。之部。”《释名·释形体》:“耳,耏也。耳有一体,属著两边耏耏然也。”《周礼·考工记·㮚氏》:“其耳三寸”郑玄注“耳,在旁,可举也。”李方桂先生构拟汉语“耳*njəgx”。潘悟云先生构拟汉语“耳*mljɯʔ”。白一平先生构拟汉语“耳*njəʔ”。可见,瑶语“耳”应该不是来自汉语“耳”。

二、词义发展

(一)“耳”与“鼻”

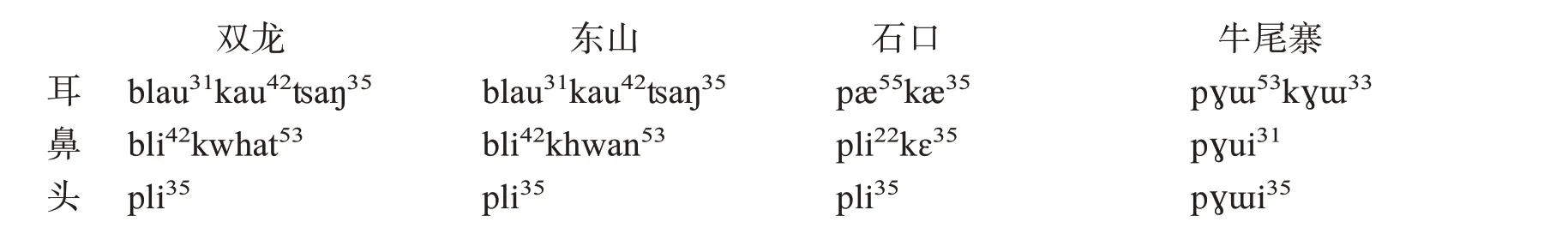

对比苗瑶语中“耳”与“鼻”的读音:

勉方言:

标敏方言:

苗瑶语族语言其他语言:

经过比较发现,苗瑶语大多数方言土语中“耳”与“鼻”的语音表现形式都具有相似性。其中,瑶语“耳”和“鼻”都包含“头”或有相同或相似的“前缀”;苗语“耳”和“鼻”的差异主要体现在声调上。

再来看看其他语言中的“耳”与“鼻”。藏缅语“耳”跟“鼻”似乎是同一个来源:(1)“耳朵”,藏语rna-ba,怒语əna,克钦语na,缅语nà,伦马那加语əkhəna,布拉木语kəna,卡杜语kənà,坦库尔语khəna,兰甘语əkhəna,阿纳尔语kəna,加罗语khna,加罗语na-t s´il。藏缅语*g-na。(2)“鼻”,藏语sna,内瓦尔语hna-sa,马加里语hna,迪马尔语hna-pu,迪加罗语həna-gam~hnya-gom,怒语s´əna,卡杜语səna,缅语hna,卢舍依语hna·r。藏缅语*s-na。汉语早期可能也有*sna这样的形式,如取鼻血祭神或鼻出血叫“衈”*njɯs,其语源来自鼻,就像断耳叫“刵”,截鼻叫“劓”。再如“珥”是耳饰,来自“耳”《广韵·志韵》:“珥,耳饰也。”《玉篇·玉部》:“耳,珠在耳也。”《集韵·止韵》:“珥,耳珰。”《周礼·天宫·兽人》:“凡几珥沈辜”郑玄注引“珥,当为衈,刉血耳者,釁礼之事。”《集韵·蒸韵》:“珥,割牲以釁也。”珥,又指剑鼻,《广雅·释器》:“剑鼻谓之镡。”疏证《说文·金部》:“镡,剑鼻也。从金,覃声。”《通艺录》云:“剑首者何?戴于茎者也。首也者,剑鼻也。剑鼻为之镡,镡谓之珥。”《楚辞·九歌·东皇太一》“扶长剑兮玉珥,璆锵鸣兮琳琅”,王逸注“玉珥谓剑镡也”。《集韵·铎韵》:“镡,剑珥也。”可见,汉语“鼻”与“耳”关系密切。

这为下面讨论汉语“闻”嗅觉义的产生提供了新思路。

(二)“耳”与“聽”

“耳”是“聽”的唯一器官。现代瑶语“聽mwaŋ5”,郑张尚芳先生构拟瑶语“聽*mwaŋ”。《说文》:“聽,笑貌。”《广韵》:“聽,口大貌。牛谨切。”《集韵》:“大口谓之聽。语近切。亦笑貌。”可见“聽”在汉语里起初的意思并不是“用耳朵感知声音的动作”。张永言认为“闻”最初的意思是“聽到、聽见”。傅东华认为“闻”始终都兼含“聽觉”和“嗅觉”两个意思。殷孟伦也比较细致地论述了“闻”的聽觉义和嗅觉义的关系,认为“闻”先是表听觉,在运用过程中逐渐“派生出‘知道’、‘传到’、‘达到’等意义。转用而为嗅觉义,是较为后起的事了”。《说文·耳部》:“闻,知闻也。从耳,门声。”《广韵》:“闻,无分切,平文微。谆部。”《诗经·小雅》:“声闻于天。”《墨子·经上》:“闻,耳之聪也。”朱熹集注《孟子·告子上》:“令闻广誉施于身。”闻,亦誉也。孔颖达疏《礼记·学记》:“足以謏闻。”闻,声闻也。胡三省注《资治通鉴·梁纪一》:“责元绍不重闻。”闻,奏也。蒋骥注《楚辞·九章·思美人》:“羌居蔽而闻章。”闻,名誉也。《广韵·问韵》:“闻,名达。”陆德明释文《诗·小雅·车攻》:“有闻无声。”闻,作问。潘悟云先生构拟汉语“闻*mɯn”,白一平先生构拟汉语“闻*mjun”,李方桂先生构拟汉语“闻*mjən”。瑶语“聽”很可能来自汉语“闻”。自20世纪60年代起,中国汉语学界,对“闻”的词义就进行了大量探讨,各家所持观点不尽相同。瑶语中“聽”借自汉语“闻”,可以证明“闻”在早期主要用作“聽”的意思。而“闻”的“嗅”义则没有被借进瑶语。瑶语“用鼻子感知气味的动作”用“嗅”表示。

上文已经讨论了苗瑶语尤其是苗语中“鼻”与“耳”语音形式上的相似性,下面再对比一下瑶语“嗅”与“耳”的读音:

勉方言:

标敏方言:

瑶语大多数方言土语“嗅”与“耳”语言形式都可以进行比较,部分点“嗅”与“耳”语音形式非常相似。拿汉语的核心词跟亲属语言进行比较,有时会发现不少的字在语义上很难对应。例如黄树先教授认为汉语“木”*moog无法跟亲属语言的“树”比较,但可以对应亲属语言的“草”,而草跟树木是可以转化的。同样“耳”与“聽”之间也可以转换。汉语界对“闻”意义演变的研究由来已久,却一直没有达成广泛的共识,笔者认为汉语中“闻”的“听觉义”与“嗅觉义”具有不同来源。研究瑶语能为解决汉语词汇史研究中遇到的问题提供语料支持,是瑶语研究对汉语研究所具有的重要意义。

(三)“耳”和“小洞”,“耳”与“叶”

2.“耳”与“叶”。瑶语里,头部器官的语音形式中往往都会有“头”的语音成分,或者m-/b-/p-/pj-/pl-等作为声母或前缀。前文中已经讨论过,瑶语勉方言和金门方言中“耳”概念形成的路径是“头上的叶子”。

综上所述,“耳”在瑶语里面可以单独使用,也可以作为整体与其他概念组合成新的概念。例如:耳廓、耳 垂、外 耳 道/耳 朵 眼 儿、耳 垢/耳 屎、耳 鸣、脓耳等等。瑶语“耳”作为一个整体与其他概念组合成新的概念,这种构造新概念的方式也投射在瑶族人民使用的汉语里面,例如广西龙胜红瑶人使用的汉语优念话[7](P38)中,耳朵,“耳 屎”为“耳 朵 屎、“耳 穴”为“耳 朵 窟、“耳 垂”为“耳 朵 垂。