明清时期南宁府科举发展论析

2022-01-18欧秋连

欧秋连

(暨南大学文学院,广东 广州 510632)

科举制度是中国古代一个非常重要的选官制度,对中国政治、文化产生了深远影响。广西科举虽然在全国排位靠后,但从唐到清整体呈上升态势,特别是明清时期广西科举呈现出一个快速增长的趋向。近年来,对明清时期广西科举的研究方向十分广泛,研究成果也非常丰硕①具体成果可参阅:杨新益、梁精华、赵纯心:《广西教育史——从汉代到清末》,桂林:广西师范大学出版社,1997年;蒙荫昭、梁全进:《广西教育史》,南宁:广西人民出版社,1999年;唐佐明、唐凌主编:《广西考试史》,桂林:广西师范大学出版社,2003年;黄璇:《论明代广西的科举考试》,收入中国明史学会、北京十三陵特区办事处编:《明长陵营建600周年学术研讨会论文集》,2009年,等等。。纵观现有成果,学界对于明清时期广西各府、各地区的科举状况虽有涉及②具体成果可参阅:黄明光、李佳芳:《明代广西庆远府学校教育与科举考试特点》,《广西民族师范学院学报》2014年第6期;黄明光:《广西临桂县科举盛况与成因》,《文史春秋》2014年第9期;黄明光:《广西桂林科举考试的亮点》,《教育与考试》2013年第4期,等等。,但对科举相对薄弱的南宁府则缺乏关注。南宁作为当代广西首府,研究其明清时期科举发展,对于增加南宁的文化影响力具有一定的意义。鉴于以上情况,笔者对广西南宁府明清时期科举资料进行搜集,以期通过探究,丰富明清时期南宁府科举的研究。

一、明代以前南宁地区的科举状况

隋代科举制度正式建立,然而由于隋代国祚短暂、广西地处边陲、文化较为落后等因素的影响,广西当时并无进士产生。唐朝建立后,因袭了隋代的科举制度,并不断对其加以完善。当时,广西有不少士子参加科举并取得一定的成效。唐代广西共有进士12人,这些进士主要集中于包括临桂、富川、平南在内的桂东地区,“这些地区主要是汉族和少数民族杂居地,由于受中原地区汉文化的影响较早,经济较为发达,因而文教事业发展水平较高”[1],当时的南宁地区并无科举进士。

宋代广西迎来科举发展的新时期,这从宋代广西的科举人数可以得到直观的感受。宋代广西地区共产生了文科进士279人(含特奏名、恩赐),但当时广西各地的进士分布极不均衡,“总体来说桂东北地区文化教育程度较高,中进士人数要远远多于其他地区”[2]。当时的南宁地区首次迎来了科举进士的出现,中式11人,主要集中于其治所宣化,这反映了宋代南宁地区文化教育呈现出发展的态势。元代广西科举中衰,宋代广西科举发展的局面被打破。有元一代,广西共有10名进士,南宁地区并无人中式,这与元代广西的经济、社会状况是密切相关的①关于元代广西科举的状况及其发展不兴的原因,可参阅:蓝武:《论元代广西的文化教育》,《广西师范大学学报(哲学社会科学版)》2000年第3期;蓝武:《元代广西科举不兴的社会原因探析》,《广西师范大学学报(哲学社会科学版)》2008年第6期。。

明代以前,南宁地区的科举既有宋代这样的小高峰,亦有元代这样的中衰期。但不可否认的是,明代以前南宁地区科举的实行,促进了地区文教的发展。

二、明清时期南宁府科举发展状况

明清时期,广西科举迎来了再次发展,南宁府的科举亦是呈现出发展的态势。明清两朝的统治者非常重视科举,采取了一系列有利于科举发展的政治举措,广西元代科举不兴的局面迎来了彻底的改变。明代广西共产生201名进士②另有学者认为明代广西进士人数为239人,可见:广西壮族自治区地方志编纂委员会编:《广西通志·教育志》,南宁:广西人民出版社,1995年,第79页。[3],进士占比较宋代有了进一步的发展。清代广西考上举人、进士的人数,比历史上任何一个王朝都多。清朝共开科举112次,广西由于战乱,前后仅举行乡试100科,文科中式举人计5075人,中式进士共568人[4],进士人数占全国26849人的2.1%,科举进士人数达到了一个顶峰。明清时期广西科举进士人数的激增,与广西各府文化的发展是分不开的。明清时期除了桂林府、柳州府、梧州府等地区是广西举人、进士的大本营,南宁府所取得的成就也不容忽视。

明代广西士子参加常科(文科)考中举人的有5098人,其中南宁府有455人;考中进士的有201人,其中南宁府有12人。清代文科举人5075名,其中南宁府331名;考中进士的有568人,其中南宁府有37人。为能让明清时期南宁府举人、进士人数与其他各府的进举人士人数的比较更加清晰明了,现将明清时期广西各府进士人数及占比绘制成表1和表2。

表1 明代广西各府进士人数及比例表

表2 清代广西各府进士人数及比例表

由以上两表可看出,明代南宁府进士人数约占总数的6%,次于桂林府、柳州府以及梧州府,位列第四。清代南宁府举人人数约占总数的6.5%,占比有所上升,其中排名第一的桂林府就占了半壁江山。虽然南宁府进士人数比重不大,但是相比对于前代已经有了前所未有的发展,且呈一个上升的趋势。到了清代,南宁府进士人数相比明朝增加了两倍,并且除了桂林府,南宁府进士人数与其他府在进士人数上的差距逐渐缩小。总的来说,明清时期南宁府科举无论是中举、中进士人数,还是人数占比,都是历史上其他朝代所不能及的,这说明明清时期南宁府科举取得了较大进展。

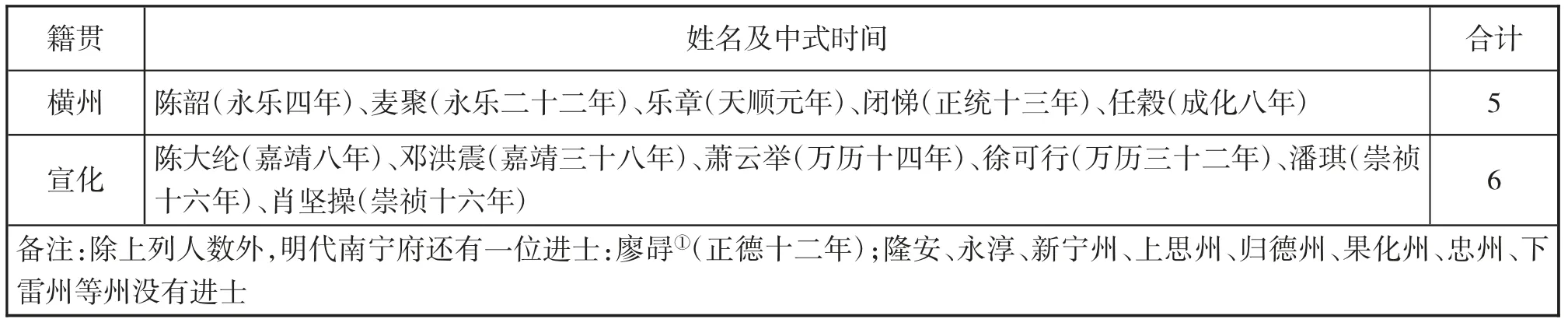

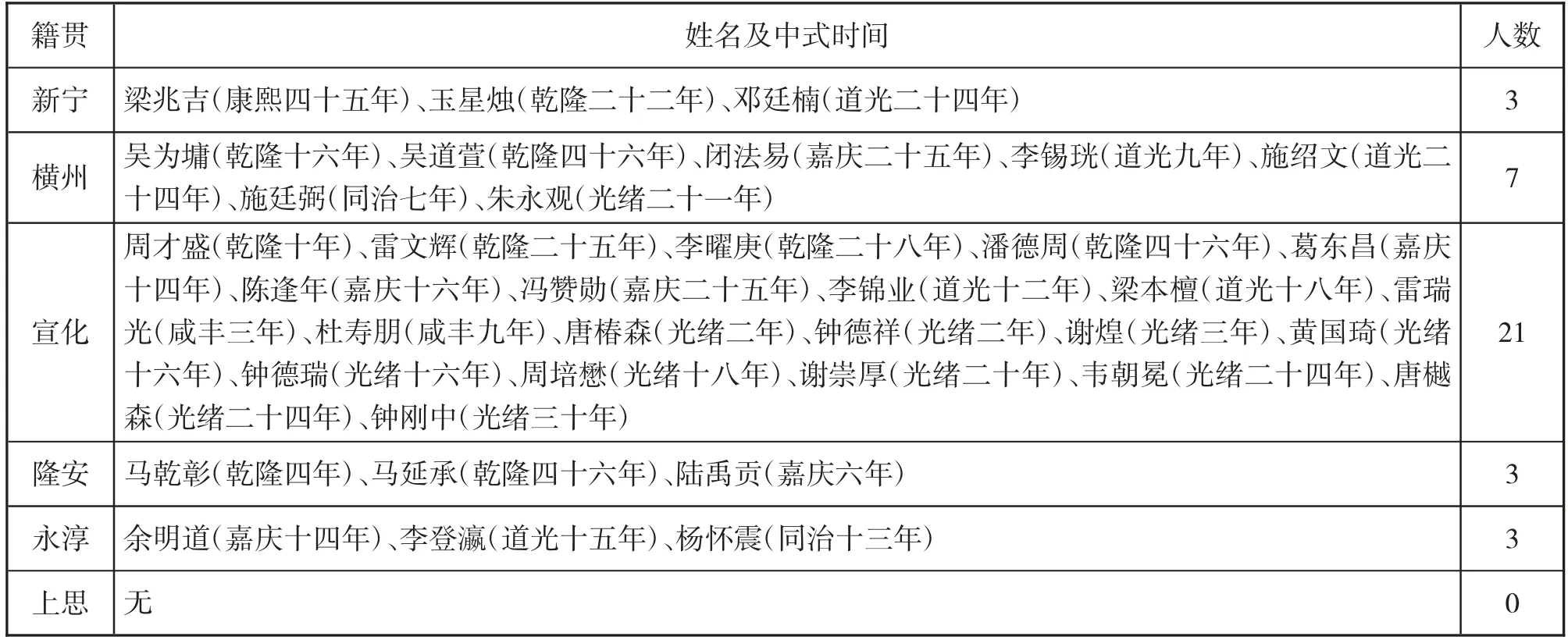

就南宁府内部而言,由于南宁府各州、县的经济发展、文化教育水平差异较大,各州中式人数也不一。为了便于观察明清时期南宁府科举的不均衡性,特绘制成表3和表4。

表3 明代南宁府进士(文举)表

表4 清代南宁府进士(文举)表

可见,明代南宁府进士主要出自经济较为发达的横州、宣化两县。而上思州、归德州(今平果市)、果化州(今平果市)、忠州(今扶绥境)、下雷州(今大新县)这些土州没有一位进士。而不同时间点,南宁府进士的分布也有所不同:嘉靖八年(1529)前,南宁府进士全部来自横州,嘉靖八年后,进士全部来自宣化,这一变化值得我们关注。到了清代,随着南宁府各地逐渐发展起来,南宁府进士人数逐渐增多,且分布范围与明朝相比较为广泛。进士人数来自经济发展较快、交通便利、文化教育较好的宣化、横州、隆安、永淳四个州县,但宣化、横州仍是南宁府进士的主要产地。在时间上,康熙年间南宁府才产生第一位进士,乾隆之后开始增多,并且在乾隆和光绪年间出现两次小高峰,而咸丰、同治的23年间仅有4名进士。

三、明清时期南宁府科举发展的原因

明清时期,南宁府的科举事业取得巨大进展,这离不开中央王朝对于科举重视和鼓励的政策,也与南宁府本身的经济地位上升密切相关。可以说,明清时期南宁府科举的发展是多重因素综合作用的结果。要而言之,明清时期南宁府科举呈现良好发展局面,主要有以下几个原因。

(一)经济地位提升

明清时期南宁府经济发展较快,为南宁府的教育提供了经济支持。正所谓经济基础决定上层建筑,经济的发展能为文化发展提供物质基础,从而促进文化的发展。南宁交通便利,系西南边境的交通枢纽,是西南边境重镇。南宁靠近左、右江交汇处,左、右两江及红水河流域的土特产,均以此为集散地,“宋代曾是云南和贵州部分地方货物集散地之一”[5]。弘治十八年(1505)广西兵备副使姜绾上奏:“柳、庆、南宁田地沃衍,人烟稠密,水道下通广东,上达富州,陆路控引云南、四川,百货辐凑。”[6]南宁府借助它的区位优势迅速发展起来,此时的南宁府在农业、手工业、商业上都有较大的发展,在明清时期被称为广西四大城市之一。傅维麟《明书》卷四二记载南宁“商贾丛集,民物茂康”。华复蠡在他的《两广纪略》中说明代南宁“人物繁庶,粮食便易,昔号为小南京。”[7]从这些史料的只言片语中,可以看到明朝时南宁府的商业发展。清代诗人黄体元也在他的《邕江杂咏》诗中写道:“大船尾接小船头,北调南腔话不休。照水夜来灯万点,满江红作乱星浮。”[8]描绘了当时南宁水运繁忙的情形。

不仅如此,南宁府下辖横州也具有非常重要的战略地位,横州“南濒海徼,西接瑶洞,东连怀泽,西接钦江”[9],地处交通要塞,从宋朝在这里设置博买务就可以看出其商品贸易之发达。并且因为区位的优势,能够“屏蔽岭西,控扼交趾”[10],顾祖禹《读史方舆纪要》记载:“杜杞以为地势险阻,实邕、钦、廉三郡之咽喉。说者以为粤西之要在邕州,邕州之要又在横州。州盖粤西之锁钥,不特一二郡之藩垣而已。”[11]他认为粤西的扼要在邕州,而邕州最重要的地区是横州。如此重要的地理位置,必然会得到统治者的重视,因此南宁府成为了广西的军事中心。正是因为地傍邕江的便利,横州的水上交通发达,横州的商业活动也非常活跃。在这样一个经济发展的前提下,明清时期横州共产生了12位进士,仅次于南宁府治所在的宣化县。此外,清代以降,南宁府其他区域也发展起来。雍正年间,永淳“市廛土贾,悉东粤人”[12],外来商人较多,商业贸易繁荣,这对当地无论是输入中原文化还是经济的发展都有一定的促进作用。

(二)教育机构完善

1.书院的兴办

明代书院的兴盛是在嘉靖以后,“这时期府、州、县学由盛转衰,自由讲学之风盛行。”[13]自由讲学包括议论朝政、评论时弊,因而书院先后受到四次禁毁,但反禁毁力量也不小。以下是明代广西地域分布统计表。

表5 明代广西书院地域分布统计表

由上表可以看出,明代南宁府新建书院在广西各府排名第一,这有赖于王守仁在广西做的贡献。关于王守仁对南宁府所做的贡献,后文笔者有详细的论述,此处就不加赘述。众多新建的书院,开启了民众的良知,传播了儒家思想,为当地的教育发展提供了一个重要途径。

2.私塾的发展

明代南宁府经济发展较快,其下辖州、县的不少圩镇也已取得相当规模的发展。据庞智声编《广西商业史料》的记载:“横州有村八百余,集市有百余。”城市和农村圩市人口比较集中,富商、官吏比较多,而当地官学和书院大多并不承担启蒙阶段的教育任务,官学和书院面向私塾招生,人们要送子弟上学读书,只有多办私塾。私塾承担儿童和少年启蒙阶段的教育任务,为教育发展奠定了基础。此外,多办私塾客观上增加了受教育人数,从而增加参与考试人数的基数,一定程度上促进了科举发展。

3.社学的兴办

全国的社学起于元朝,广西始于明朝。它是民间启蒙教育阶段的教育机构,以官办为主,其教育内容和私塾教育内容大致相同。但社学的主要教学内容除了蒙学教育传统教材和“四书”“五经”,还强调学习封建礼仪制度,所以社学逐渐成为科举考试的预备学校。以下是广西明清时期各府社学地区分布表。

表6 广西社学地区分布

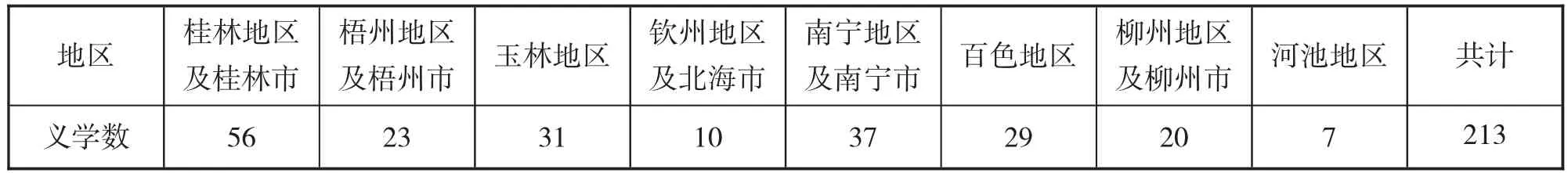

明代的社学多数是在嘉靖、万历年间由地方官吏创建,这种官办学校具有稳定的资金来源,因此能够较稳定地发展下去。明代广西设立社学最多的地区是南宁地区,这些学校通过传授“四书”“五经”以及传统礼仪制度,加强对当地人民的教化,以此控制人们的思想,为统治者服务,所以社学也成为了科举考试的预备学校。众多社学的创建,促进了南宁府文化教育的发展,对科举的发展起到了一定的推动作用。到了清代,虽然社学数量整体下降,但是南宁地区仍是创办社学最多的地区。嘉庆道光之后,社学逐渐被义学取代,并规定义学只招孤寒子弟。

4.义学的倡设

清代初期对书院采取抑制政策,统治者担心书院自由讲学导致反清思想滋长。自顺治元年至雍正十一年,广西书院的发展是处于一个停滞状态。在广西解除书院禁令前,广西官员建义学较多。清王朝倡设义学的目的是教育学童成为“安身良民”,不使“好勇斗狠,轻生犯上”,从而为其统治服务。但是不少府州县义学具有地方书院的规制和水平,担负较高级的教育任务。

据《广西通志·教育志》记载,清代广西共创义学213所,其中南宁地区及南宁市共37所,仅次于桂林地区。这些学校是面向孤寒子弟创办的基层学校,学生能免费入学,这让贫寒子弟能够获得教育的机会,从而起到了普及教育的作用,且促进了人们向学的心态。

表7 广西义学地区分布

清雍正十一年(1733)后,由于抑制书院的政策不得人心,朝野要求兴复书院的呼声不断,清王朝才由禁止变成倡建书院。书院由政府拨给经费,重视“读书应举”,书院至此被纳入了官学轨道。此后义学与书院相辅相成,为南宁府的教育做出重大贡献。

(三)官员崇文重教

地方教育发展与地方官员的重视与否有着密切关系,明清时期南宁府科举的发展,在很大程度上是政府官员重视的结果。以明代两广总督王守仁为例,嘉靖七年(1528)王守仁被派到广西,在广西任职时竭力提倡创办书院和自由讲学。嘉靖七年,理学大师王守仁在南宁新建的敷文书院,对广西创办书院起到了积极影响。王守仁通过亲自讲学,宣扬良知学说,开启人们的良知。王守仁在敷文书院讲学,听讲者不限于书院生徒,还包括府、县学员、僚属和一般群众,南宁敷文书院成为了他“敷文降虏”和宣传他的良知学说的基地。这不仅仅有利于对平民的教化,还能让因贫穷无法上学但又具有学习天赋的青年得到学习的机会。修建书院的最初目的可能更多的是为了教化民众,转变社会风气,但王守仁却强调敷文书院要重视科举的功课,把书院和科举挂钩,让偏远地区的学子也能中举做官。除此之外,王守仁还开展了很多教育活动。他聘请游学南宁的福建儒学生员陈大章讲授《仪礼》,“于各学诸生之中,选取有志习礼及年少质美者,相与讲解演习”[14],以转变当时不重仪礼的社会风气。设立书院之后,南宁的文化教育事业取得了一定成绩。据相关史料统计,明代278年间,宣化有举人258人,其中洪武至嘉靖七年161年间,宣化有举人120人;嘉靖八年到崇祯115年间,则出了举人138人。当然,这些举人不全出于书院,但也不能说与王守仁创办书院无关。前文笔者提到嘉靖八年后南宁府的进士都来自宣化,这也与王守仁创办书院有着不可分的关系。此外,王守仁创办的书院还造就了不少的杰出人物,嘉靖八年中进士的陈大纶就是其中之一。陈大纶,字伯言,宣化县人,嘉靖八年(1529)进士,先后任宁都县知县和韶州知府,期间创立社学和书院,延请老师教童子歌诗习礼,并奖励学优者,继承王阳明思想,讲学不倦。

王守仁于明嘉靖年间在南宁创建敷文书院时,有一些生徒从外省追随他到南宁。这些生徒传承王守仁思想,开设书院,开展讲学,传授知识,如王守仁在创建敷文书院时聘请他的学生季本为山长,增加了南宁府的师资力量,在一定程度上促进了南宁府教育的发展。自王守仁到广西南宁创办敷文书院讲学以来,经过王守仁及其学生的不懈努力,王阳明的思想理论开始在广西地区传播开来,他的书院教育思想的传播促进了明代广西书院的发展。同时,明代广西书院的发展又促进了广西明代教育的发展。

(四)当局的重视支持

政治环境对于经济和文化的影响是非常大的,国家是否安定直接关系到文化发展,这在清朝就明显地体现出来。清代南宁府第一位进士出自康熙四十五年,而从顺治元年到康熙四十二年南宁府都没有进士,这与当时的“三藩之乱”是有一定关系的。由于政治不稳定,当时的科举也受到了影响。清政府平定了“三藩之乱”后,经过一段时间的休养生息,南宁府才产生了清代第一位进士。之后的太平天国运动对广西科举的影响也非常大,在太平天国运动十多年间,南宁府仅有四名进士。而后清王朝为了巩固其统治地位和奖励广西地主阶级镇压太平天国及其他农民起义中捐钱、出力的“功绩”,从咸丰到光绪初年,准许各府州县增加科举取士的文武生名额,鼓励各地新建书院以及办义学。清朝咸丰元年,“广西自军兴以来,各属士子等,均敌忾同仇,随同地方文武各员剿贼立功。……倍额取中,仍遵照恩诏条款,准予广额”。[15]此外,为巩固统治,统治者多颁布恩诏,鼓励新建学校,增加取士名额。而这种“扩招政策”,在客观上增加了中式的可能性,这与明清时期南宁府科举的发展也有着一定的联系。这些“扩招政策”增加了广西取士人数,这让广西各府都有了一个增加科举中式可能,南宁府必然也是其中一个受益的地区。

四、结语

与先进的省份比较,广西古代的学校教育是非常落后的,但是我们也要看到,明清以后广西的教育逐渐发展起来。该时期广西科举的发展与其各府科举的发展是分不开的。明清时期,南宁府迎来了前所未有的科举高峰,为广西的科举发展作出了贡献。明清时期南宁府科举的发展,首先是由于南宁府人民的共同努力,开发南宁府这片富饶的土地,为南宁府教育发展提供了物质基础。南宁府科举发展的成绩,是许许多多不知名的教师和生员共同努力的成果。而一些官员、县令和文人学者,在其间也起到了重要的推动作用。虽然科举是为统治者服务的,但其发展也警示我们后人,文化的发展需要各方的共同努力。