“船”承非遗技艺,他们复原200年前的沉船

2022-01-13刘振思

◎刘振思 文/摄

不久前,在滴水湖地铁站的出站大厅里,静静停放着一艘中国古代三桅帆船模型,白底的船身、绿色的船头、彩绘的尾楼……靠近仔细观察,船帆、桅杆,每一处都精巧逼真,就连船尾的船楼里,栏杆、木梯、舱门也都细致可观。

这艘船模,就是“泰兴”号(TekSing)的复原船模(比例1:25)。2019年下半年,为了配合“泰兴”号出水文物特展,中国航海博物馆的船模研制中心开始着手研制“泰兴”号的复原船模,历经近两年的考证、制作,最终将这艘沉睡200年的古船,展现在了世人的眼前。

露出海面的3米桅杆推导千吨沉船的尺寸

中国航海博物馆坐落于上海的滴水湖畔,其船模研制中心成立于2016年。“中心占地180平米,是目前国内为数不多的,既开展舟船史专题研究,也从事船模保护修复与制作技艺‘非遗’传承的实体机构。”中心主任叶冲向记者介绍道。

据现有的考证资料认为,1822年1月,“泰兴”号满载香料、丝绸、茶叶、瓷器和2000余名人员(包括乘客、商人、船员等),从福建厦门出海,驶往东南亚的巴达维亚(今印尼雅加达),可能因躲避海盗而改变航线,不幸触礁沉没,造成1800多人遇难……

1999年,英国海洋打捞者迈克·哈彻在印尼北部海域发现了“泰兴”号沉船残骸后,花费了大量资金进行打捞,轰动了全世界。迈克·哈彻从沉船上打捞到了多达近100万件的中国瓷器。这批瓷器都出自闽南的窑口,其中大部分来自德化,是当时畅销海外的外销瓷器。为了更好地炒作,获得更丰厚的利益回报,迈克·哈彻他们将其余被打捞上来的约65万件品相一般的古瓷敲碎,扔回海里。

“泰兴”号文物几经辗转、收购,其中十万余件瓷器回到祖国,部分珍品入藏中国国家博物馆、中国航海博物馆、泉州海外交通史博物馆、德化陶瓷博物馆。

“中海博作为专业的博物馆机构,我们复原‘泰兴’号沉船,就必须要从考证出发,尽可能真实地还原‘泰兴’号的原貌。”成立了仅仅5年多时间,船模研制中心就已经积累了较为系统的一套考证办法。叶冲带领中心的三位馆员一起攻坚,从收集历史资料开始入手,翻阅了大量的外文资料,终于在当年海难发生后的一份外文报刊和部分幸存者的描述中,寻得了蛛丝马迹。“……沉船的桅杆露出水面3米多。”他们又从当年迈克·哈彻的打捞资料中发现,“沉船在30米深的海底残骸堆,长50米,宽10米……”

陶峰在团队中负责古船的推算绘图工作。“造船”专业科班出身的他,联合考证团队的馆外专家,以此为线索,结合船体结构,制作出模拟船身和桅杆,利用数学模型反复演算,以桅杆露出水面的长度为依据,按照30米水深,沉船陷入淤泥的深度和沉没后的综合倾角,九易其稿,推算出主桅杆的尺度。

“我们有了主桅杆这个数据以后,根据同时期,中国福船尺寸进行演算,推导出船身其他关键部位的尺寸,这是一套数据。”陶峰介绍道,“但是这些还远远不够,也不够严谨,我们另外从‘沉船载重1000吨、排水量约1400吨’的依据入手,从载重系数和排水量分析,反推尺寸,得出了另一套的数据结果,两者相验证、相结合,得出最终的‘泰兴’号的复原尺寸数据。”

那有误差怎么办?两套数据,难道取个平均值?这可不符合严谨的古船复原论证规范。

叶冲拿着量尺,对照着图纸笑着说道,“中国古代造船有个讲究,要取‘吉祥数’,在可能的误差里,找一个吉祥的数字,比如6尺、7尺之类,讨个口彩。我们也由此进一步精确到了‘泰兴’号的最终复原尺度,然后按照清代度量衡换算标准转成现代计量数据。”主桅高34.68米,主帆面积590平米,船身总长59.1米,宽12.93米……终于,“泰兴”号的初步复原数据出来了。

古船模的制作并非只是做“模型”

制作古船模型,不是简简单单画个图纸、做个“模型”,而是研究论证、实践制作的系统工程。类似“取吉祥数”这一中国古代造船的传统做法,便是船模研制中心通过多年的田野调查,得出的经验。

目前,船模研制中心形成了“考证+绘图+建造”的三步船模研制工作流程,相互支撑,相辅相成。

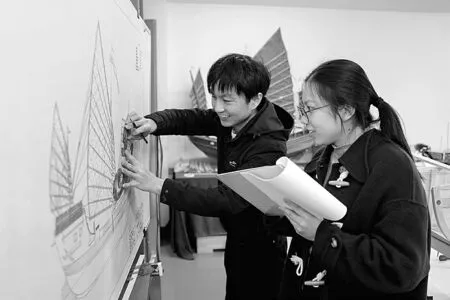

陈雪冰去年从复旦文博系硕士研究生毕业后,就来到了船模研制中心,承担舟船史研究、古船模研制(复原论证、船模绘图、缝帆彩绘等)等工作。有着扎实的专业基础,加之学习过素描的功底,她很快在船模研制工作中发挥着自己的专长,将古船复原绘制成精细的手工线图。

与新人相比,作为团队“传承非遗”的重要一员,倪皓则是动手操作的实力担当。一把小小的平刀,在倪皓手中已经运用自如——制作古船模时,他每天上班做的第一件事,就是磨刀,几年下来,那块磨刀石已经变得又薄又光滑。

古船的上层建筑,比如尾楼、烟棚等采用的是榫卯结构,为了还原这种工艺,倪皓用小口径平刀小心地在船体边缘上抠出凹槽,那是古船最常用的燕尾榫。除了平刀、小锯子这种传统工具外,还要借助打孔机、压刨机等机械设备,一件古船模需要经过修、磨、压、定等工序,才能制作完成。开始学做古船模时,倪皓是个不折不扣的“门外汉”。毕业于上海工会学院的他虽然学的是文物鉴定与修复专业,但他在中海博从事的是书画装裱和库房管理工作,唯一的船模制作经验还停留在小学时制作简易航模。

实体古船模制作技师在全国都属于“小众”,在上海更是凤毛麟角,而且与之密切相关的造船工匠都年事已高。倪皓忘不了,当初他跟叶冲去福建调研时,耄耋之年的老师傅是躺在床上接待他们的。

“船模制作其实跟造船一个道理,但它的精细程度更高,要求的误差范围通常控制在2毫米以内。”倪皓说,“我必须沉下去,其实也是在打磨自己的内心。

“可能一开始接触古船模只是出于机缘巧合,但当我真正融入这个世界后,发现自己真的是在造船。每当完成一艘古船模时,就会有发自内心的成就感,更有信心地去制作下一艘船模。”倪皓说道。

“船”承非遗技艺向青少年传播劳动知识

在船模研制中心,除了四位馆员,还外聘了拥有多年船模制作技艺的老师傅,到船模研制中心一起参与古船模的研制。此次复原的“泰兴”号属于中国古船的福船系列,在前些年的田野调查中,船模研制中心与福船非遗技艺大师孔炳煌携手合作,“泰兴”号船模的复原,首艘基础级船模,便由船模研制中心考证、基础搭建,由孔炳煌与当地的船模建造师傅们一同打造。

“我们的船模研制中心,一年可以研制1-2艘古船模型,在这背后是大量的理论研究和船史考证,此次在馆内展出的是早先打造的基础级船模,现在在滴水湖地铁站展出的是我们的专业级船模,内部结构、上层建筑、工属具等细节都精细复原。”叶冲介绍道。

古船模的研究、研制,如果只放在展馆里,研究成果的输出、科普宣教的作用会有一定局限。2021年,船模研制中心参与了“浦东新区未来科学之星培训计划之2021年科学家进校园活动”,设计推出的船史船模课程深受中小学生欢迎,大家在学习船史航海知识的同时,还有机会自己动手,学习古船构件模型的手工制作,培养他们的劳动技艺和动手能力。

“古船模制作,往往是‘一船一谱’,匠心技艺都在老一辈师傅的脑子里,再不抢救发掘,这种非遗技艺将面临失传。”接下来,第三艘“泰兴”号的上层建筑、涂装彩绘由身处福建的孔炳煌师傅继续完成,而倪皓、陈雪冰也将奔赴孔师傅那里,继续“船”承中国古代帆船船模技艺,与船模研制中心的成员们一起,把这门非遗技艺“扬帆远航”。