我国近年来禽肉产品主要药物风险因素分析及控制

2022-01-13王玉东宋翠平戴廷灿董国强李伟红付红蕾苗在京王淑婷赵思俊

王玉东,宋翠平,戴廷灿,董国强,刘 坤,李伟红,付红蕾,苗在京,王淑婷,赵思俊

(1.中国动物卫生与流行病学中心,农业农村部畜禽产品质量安全风险评估实验室(青岛),山东青岛 266032;2.江西省农业科学院农产品质量安全与标准研究所,江西南昌 300200;3.青岛市农产品质量安全中心,山东青岛 266000)

通过收集近几年国家市场监督管理总局(以下简称“市场监管总局”)组织开展的禽肉产品监督抽检和风险监测数据以及近年来开展禽肉产品质量安全风险评估研究获得的风险监测数据,确定当前我国禽肉的主要药物风险因素为氟喹诺酮类等9大类16 种(类)药物,并对这些主要风险因素进行分析,提出了相应控制对策,以期为我国制定禽肉产品质量安全监管措施提供参考。

1 近年来我国禽肉产品质量安全主要风险因素状况

1.1 近三年禽肉产品不合格信息

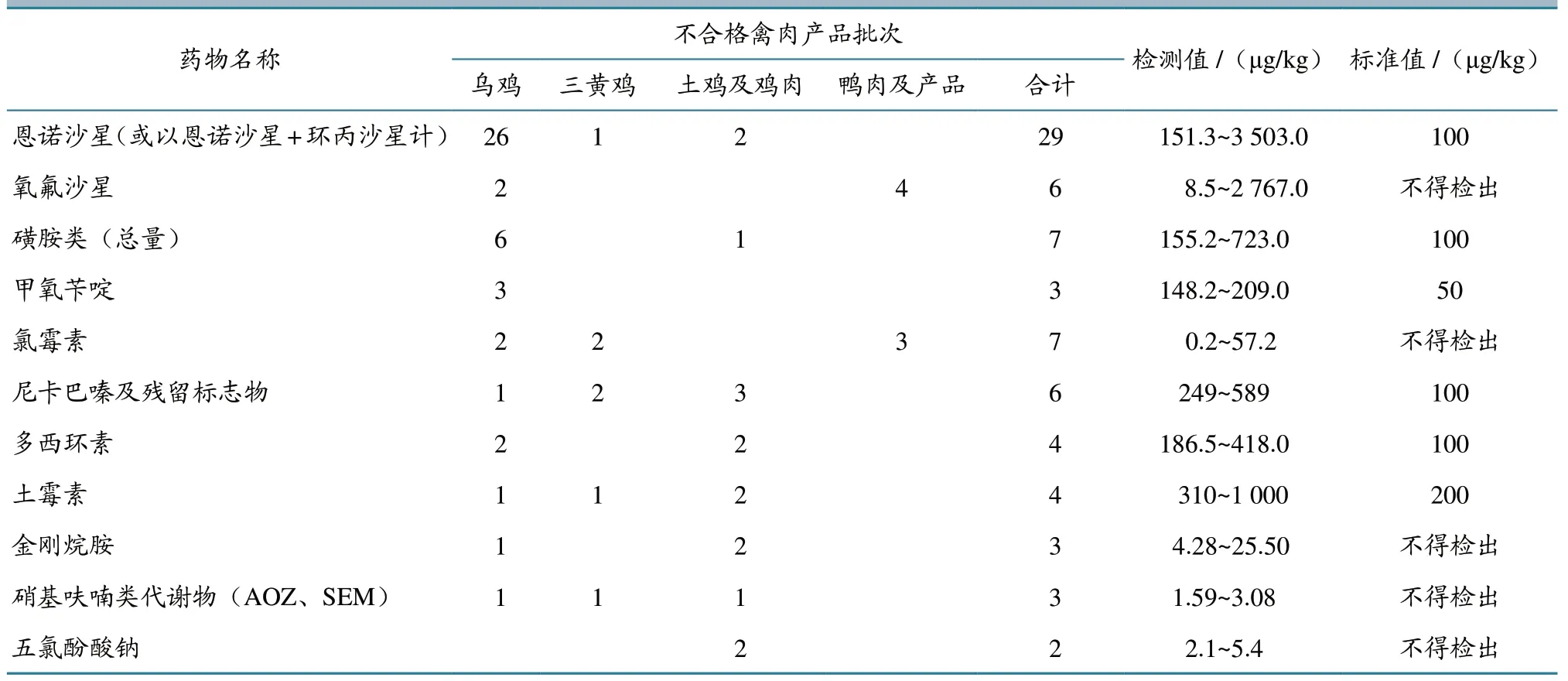

从市场监管总局网站收集2018 年6 月—2021年11月食用农产品监督抽检禽肉不合格产品信息,包括乌鸡、三黄鸡、地方品种土鸡、鲜(冻)鸡肉、鲜鸭、半边鸭及鸭产品等不合格禽肉产品共71 批次。不合格药物参数包括:恩诺沙星(或以恩诺沙星+环丙沙星计)29 批次、氧氟沙星6 批次、磺胺类(总量)7 批次、甲氧苄啶3 批次、氯霉素7 批次、尼卡巴嗪及残留标志物6 批次、多西环素4 批次、土霉素4 批次、金刚烷胺3 批次、硝基呋喃类代谢物[呋喃唑酮代谢物3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ)、呋喃西林代谢物氨基脲(SEM)]3批次、五氯酚酸钠2 批次。在71 批次的不合格禽肉产品中,乌鸡肉产品有45 批次,占总禽肉产品的63.4%(45/71)。乌鸡肉产品中恩诺沙星和磺胺类(总量)药物项目是主要风险参数,两大项共出现32 批次,占乌鸡肉产品总不合格数的71.1%(32/45)。不同禽肉样品的批次数和实际检测值,详见表1。

表1 2018 年6 月—2021 年11 月食用禽肉产品不合格信息汇总

另外,据市场监管总局有关专家提供的不完全统计数据,3 年多以来,市场监管总局开展食用畜禽产品监督抽检和风险监测发现,导致畜禽产品不合格的前11 种药物因素分别为恩诺沙星、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠、氧氟沙星、氯霉素、多西环素、硝基呋喃类代谢物、克伦特罗、金刚烷胺、土霉素、氟苯尼考。禽肉产品在不合格畜禽产品中占比较大。鸡肉产品中乌鸡肉产品不合格率最高,占鸡肉不合格批次数的4 成以上,主要药物风险因素为恩诺沙星和磺胺类(总量)。

1.2 近年来禽肉产品质量安全风险评估监测研究结果

农业农村部畜禽产品质量安全风险评估实验室(青岛)及相关参与单位近几年开展禽肉产品质量安全风险监测和评估研究发现,近几年禽肉产品质量安全的主要药物风险因素包括恩诺沙星+环丙沙星、氧氟沙星、氟苯尼考(胺)、氯霉素、金刚烷胺、磺胺类药物、阿奇霉素、多西环素、硝基呋喃类代谢物[AOZ 以及呋喃它酮代谢物5-吗啉甲基-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)]等。3 年多以来,畜禽产品质量安全风险评估实验室(青岛)及有关实验室在日常开展的禽肉产品风险监测和评估过程中发现,氟苯尼考(胺)(检测值为149~349 μg/kg)和阿奇霉素(检测值为0.615~150 μg/kg)存在较大残留超标风险。这两类药物近年来在禽肉产品中出现残留超标概率高,成为禽肉产品的重要药物风险因素。其他有关药物风险因素与市场监管总局在网上发布的数据较为吻合。

2 我国当前禽肉产品质量安全主要药物风险因素

根据有关分析数据,目前我国禽肉产品的主要药物风险因素为以下9 大类药物共16 种(类):氟喹诺酮类药物——恩诺沙星+环丙沙星、氧氟沙星,磺胺类药物——磺胺类(总量)、甲氧苄啶,酰胺醇类药物——氟苯尼考(胺)、氯霉素,抗寄生虫药物——尼卡巴嗪及残留代谢物,大环内酯类药物——阿奇霉素,四环素类药物——多西环素、土霉素,硝基呋喃类代谢物——AOZ、SEM、AMOZ,抗病毒药物——金刚烷胺,灭菌杀虫药物——五氯酚酸钠。

2.1 氟喹诺酮类药物

近年来,恩诺沙星是我国禽肉产品重要的风险因素之一,食品安全国家标准《食品中兽药最大残留限量》(GB 31650—2019)[1]规定了畜禽肉中恩诺沙星最大残留限量,规定限量值为100 μg/kg,实际检测结果中最高残留量为限量值的35 倍。这反映出养殖生产过程中,不按停药期使用或超量使用就会出现畜禽肉中药物残留超标的情况。恩诺沙星(或以恩诺沙星+环丙沙星计)是国家市场监管总局监督抽检的乌鸡等禽肉产品中非常重要的风险因素之一。2020 年颁布的《中华人民共和国兽药典》[2]规定,恩诺沙星在乌鸡养殖过程中禁用。氧氟沙星是人用专用药物。2015 年农业部组织开展了部分兽药的安全性评价工作。经评价,认为洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4 种原料药的各种盐、酯及其各种制剂可能对养殖业、人体健康造成危害或者存在潜在风险。因此,农业部第2292 号公告[3]规定停止将这4 种药物用于食品动物。但在实际检测结果中,有的禽肉产品上述药物残留量高达2 767 μg/kg,药物的检出提示可能产生相关质量安全风险。

2.2 磺胺类药物

在标准GB 31650—2019 中,磺胺类(总量)和磺胺增效剂甲氧苄啶是规定了畜禽肉中最大残留限量的兽药。其中:磺胺类(总量)限量值为100 μg/kg,实际检测值中最高残留量为723 μg/kg,为限量值的7 倍多;甲氧苄啶限量值为50 μg/kg,实际检测值中最高残留量为209 μg/kg,为限量值的4 倍多。标准GB 31650—2019 还明确规定,产蛋期严禁使用磺胺类药物。但养殖过程中违规使用或不按停药期使用造成药物残留超标现象时有发生,在乌鸡、品种土鸡肉产品出现磺胺类(总量)药物和甲氧苄啶超标的情况较为严重。

2.3 酰胺醇类药物

在标准GB 31650—2019 中,氟苯尼考(胺)是规定了畜禽肉中最大残留限量的兽药,规定限量值为100 μg/kg,实际检测值中最高残留量为349 μg/kg,为限量值的3 倍多。在我国养殖生产过程中,存在违规使用或不按停药期使用从而导致畜禽肉产品出现药物残留超标的情况。该药物残留超标也是目前我国禽肉产品主要的风险因素。氯霉素毒副作用较强,在农业农村部第250 号公告《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》[4]中,明确规定氯霉素在食品动物中禁止使用,应为不得检出,但实际检测值中最高残留量为57.2 μg/kg。在近年市场监管总局发布的食用农产品不合格报告中,乌鸡肉产品中氯霉素超标问题比较严重。

2.4 抗寄生虫药物

在近年市场监管总局监督抽检的禽肉产品中,尼卡巴嗪具有较高的安全风险。标准GB 31650—2019 对尼卡巴嗪残留标志物(4,4-二硝基均二苯脲)的残留限量进行了规定,限量值为100 μg/kg,实际检测值中最高残留量为589 μg/kg。因此,我国目前禽肉产品存在此种药物的安全风险。

2.5 大环内酯类药物

近年来阿奇霉素在禽肉产品中检出率高,影响禽肉产品质量安全。该类药物在标准GB 31650—2019 和《中华人民共和国兽药典》中未对其作出明确规定,但在农业部第560号公告中将其列为《兽药地方标准废止目录》的药物,为食品动物禁用药物,不得检出,但实际检测值中最高残留量为150 μg/kg。虽然第560 号公告目前已经废止,但在农业农村部2016—2018 年连续3 年的禽产品质量安全专项监测中,其均为禽肉产品高风险参数,2019 年仍为中风险参数。因此,该药物使用风险仍然较大,在日常风险监测中应注意该类药物的风险。

2.6 四环素类药物

在标准GB 31650—2019 中,多西环素和土霉素是规定了畜禽肉中最大残留限量的兽药,同时规定多西环素在产蛋期和泌乳期严禁使用。标准中规定多西环素的限量值为100 μg/kg,实际检测值中最高残留量为418 μg/kg;土霉素的限量值为200 μg/kg,实际检测值中最高残留量为1 000 μg/kg。在市场监管总局的抽检结果中,多西环素和土霉素是禽肉产品的重要药物风险因素。

2.7 抗病毒药物

金刚烷胺是人用专用抗病毒药物。金刚烷胺等人用抗病毒药物移植兽用,缺乏科学规范及安全有效的实验数据,用于动物病毒性疫病不但给动物疫病控制带来不良后果,而且影响国家动物疫病防控政策的实施。农业部第560 号公告将其列为《兽药地方标准废止目录》的药物,曾禁止在食品动物中使用,但实际检测结果中最高残留量为25.5 μg/kg。虽然第560 号公告目前已经废止,但对该类药物的限制内容并没有废止,同时《兽药管理条例》中也明确规定,不得将人用药品用于动物,在没有批准用作兽药使用的情况下,应将其列为不应使用的药物,近几年也一直将其作为专项监测和风险监测评估参数。因此,该药物使用风险仍然较大,禽肉产品存在该药物使用的安全风险。

2.8 硝基呋喃类代谢物

在禽肉产品中存在较大风险的硝基呋喃类药物代谢物主要包括AOZ、SEM 和AMOZ。农业农村部第250 号公告明确规定呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃苯烯酸钠在食品动物中禁止使用,在禽肉中不得检出,但实际检测结果中最高残留量为3.08 μg/kg。所以此类药物存在一定安全风险。

2.9 灭菌杀虫药物

灭菌杀虫药物五氯酚酸钠在近年对禽肉产品开展的国家市场监督抽检中是较为严重的风险因素。农业农村部第250 号公告明确规定,五氯酚酸钠在食品动物中禁止使用,在禽肉中不得检出,但实际检测结果中最高残留量为5.4 μg/kg。所以,此类药物存在一定安全风险。

3 控制对策

当前药物残留超标风险是我国禽肉产品的主要风险因素之一。应加强相关药物风险因素的监管和控制,从国家到地方实行一系列管控措施,强化人民群众对畜禽产品质量安全的认知,增强畜禽产品生产主体的责任意识,为人民群众提供更多生态、安全、优质、放心的畜禽产品,提高我国禽肉产品的质量安全水平。建议从以下方面加强对主要药物风险因素的控制。

3.1 建立针对畜禽养殖和畜禽产品加工经营主体、农业技术推广和科研人员的国家法律法规、标准、公告等贯彻落实和强制性培训制度

应加强对《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国畜牧法》《兽药管理条例》《中华人民共和国兽药典》以及《食品中兽药最大残留限量》(GB 31650—2019)、农业农村部第250 号公告《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等法律法规、标准和公告的宣贯、落实和培训工作。促进禁、限用药物品种和安全用药间隔期、休药期等规定宣贯和培训。同时应对省、市、县三级农业农村主管部门开展兽药使用法律法规、标准、公告等宣贯和培训工作,并进行考核评价,强化监察问责,建立约谈机制,充分落实主管行业部门的监管责任。

3.2 加快制定我国地方品种畜禽养殖生产加工规范类标准和产品标准,完善标准体系,实现养殖生产标准化和规范化

目前,我国大型肉禽企业标准化和规范化水平高,禽肉产品质量安全性高,药物残留风险低。除肉禽企业进行自行养殖和加工外,还采用“公司+养殖户”的“五统一”方式养殖、回收和加工。规范化肉禽加工企业一般都建有化验室,可以对禽肉产品进行兽药、农药、微生物及重金属指标的检验检测,开展禽肉产品风险自控,确保禽肉产品质量安全,满足产品出口质量和国内销售要求。但我国乌鸡和地方品种土鸡、土鸭等禽类养殖规模较小,多为散养或小规模笼养,目前多未制定和施行与质量监管相适应的生产规范类标准和产品标准,难以实现标准化和规范化养殖和生产,药物使用监管相对较为困难,同时市场准入监管方面还存在一些漏洞,所以会出现比较严重的药物残留超标现象。近年来我国乌鸡和地方品种的土鸡、土鸭药物残留超标严重就是明显的例证。因此,应加快制定实施乌鸡和地方品种土鸡、土鸭的养殖生产加工规范及禽肉产品的行业标准、地方标准或团体标准,促进实现这类家禽养殖生产的标准化和规范化,从根本上减少或杜绝这类产品药物残留超标风险和其他安全风险,提高这类禽肉产品质量。

3.3 建立协调合作机制,继续开展禽肉产品风险监测和市场监管总局监督抽检工作,加强数据信息共享

建立国家和地方农业农村主管部门、市场监督管理部门的协调合作机制,实现畜禽产品质量安全风险数据共享。各部门在开展有关畜禽产品风险监测工作时,应对禽肉产品的这9 大类主要药物风险参数监测进行适当分工,在不同时期对重点产品的主要药物风险因素进行风险监测和监督抽检,尽量涵盖所有主要药物残留风险因素,减少产品项目参数重复性抽检。应继续开展对禽肉产品(包括乌鸡肉)的恩诺沙星、磺胺类(总量)及所列主要药物风险因素的监督抽检和风险监测,做到检测数据互为引用、互为补充、互为借鉴,打通风险因素数据共享渠道,为我国畜禽产品质量安全监管提供真实的技术数据,更好地指导制定畜禽产品质量安全监管措施。

3.4 推广农产品质量安全承诺合格证制度

2021 年中央1 号文件[5]指出,加强农产品质量和食品安全监管,发展绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品,试行食用农产品达标合格证制度。2021 年11 月4 日农业农村部发布的《农业农村部办公厅关于加快推进承诺达标合格证制度试行工作的通知》[6]指出,自2019 年农业农村部在全国试行食用农产品合格证制度以来,各地农业农村部门积极推进,压实了生产主体责任,促进了产管衔接,进一步完善了农产品质量安全监管措施,取得了阶段性成效。并要求今后,一要做好承诺达标合格证的规范开具;二要加快承诺达标合格证的推广使用;三要强化承诺达标合格证的监督管理,包括加大日常巡查检查力度、加强带证农产品监测和问题查处、及时掌握试行进展情况。通过农产品承诺合格证制度的实施,针对畜禽养殖和畜禽产品生产加工主体,应进一步强化畜禽养殖和生产加工主体的责任意识,促使加强全过程质量控制和管理,做到不违法使用药物及其他投入品,减少直至杜绝这些主要药物风险因素带来的安全风险。

3.5 加快绿色食品、有机农产品和地理标志农产品“两品一标”畜禽产品发展,提高畜禽产品质量水平

“两品一标”已经成为我国农产品的知名品牌,被广大人民群众广泛接受和认可,充分满足了人民群众对农产品优质、绿色、营养、安全的期盼。在畜禽养殖和产品生产加工方面,有机产品应按标准《有机产品生产、加工、标识与管理体系要求》[7]使用药物,绿色食品应按标准《绿色食品 兽药使用准则》[8]和《绿色食品 禽肉》[9]进行养殖和产品生产加工,地理标志农产品亦应按照地理标志产品的相关标准养殖和生产加工。要切实落实2021 年中央1 号文件精神,发展好“两品一标”畜禽产品,为人民群众提供更多安全、营养和优质的畜禽产品。进一步加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品的畜禽产品认证和管理,大力发展绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品,增加优质绿色农产品供给。

4 展望

我国是世界上禽肉生产和消费第一大国,禽肉产品质量安全关系重大,禽肉产品的药物残留风险是除致病微生物和禽流感等疫病风险以外最大的风险因素。当前我国正在迈向第二个百年奋斗目标,保障畜牧业绿色发展,强化畜禽健康生态养殖和畜禽产品质量安全,是广大人民群众的热切期盼。为此应采取适当措施,不断减少或消弭各种畜禽产品安全风险,提高畜禽产品质量水平。在家禽养殖、生产加工和销售等诸环节,要不断加强对各类药物的风险监测和管理控制,落实好农产品承诺合格证制度,不断提高禽肉产品质量安全水平,突破国际贸易壁垒,增加禽肉产品出口和内销。特别要加强对乌鸡等地方品种禽肉产品的市场准入管理,不断增强人民群众对禽肉产品的消费信心。