基于CT扫描及三维重建评估髂嵴对L5-S1经椎间孔穿刺置管的影响

2022-01-13陈晓庆

陈 诚,卢 洋,2,陈晓庆

(1.南通大学附属医院骨科,江苏南通226001;2.南通大学医学院,江苏南通226001)

腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation,LDH)是由病变的椎间盘组织刺激和(或)压迫神经根、马尾神经所导致的临床综合症,多见于下腰椎,严重影响患者的工作生活,好发于30~50岁的青壮年,常给社会、家庭带来巨大的经济负担[1-3]。经椎间孔内窥镜下腰椎间盘摘除术(transforaminal percutaneous endoscopic lumbar discectomy,TF-PELD)是在有效穿刺的基础上,借助微小的工作管道,精准摘除病变的椎间盘组织,是目前临床治疗LDH最主要的脊柱微创术式之一[4]。然而,腰5-骶1(L5-S1)椎间隙因周围骨盆等结构的包绕,常影响术中的穿刺置管,因此,术前详细评估L5-S1周围骨性结构(主要是髂嵴)对穿刺置管的影响则尤为重要[5-7]。本研究回顾性分析119名行腹盆腔CT检查成年人的影像资料,并通过CT三维重建斜矢状位图像,对其左右两侧共238例测量样本穿刺置管路径中髂嵴对TF-PELD术中穿刺置管的影响进行分析,为术前评估TF-PELD治疗L5-S1LDH的可行性提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象及一般临床资料的收集

对2018年5月至2020年4月在南通大学附属医院影像科行腹盆腔CT扫描检查成年人(30~50岁)的影像资料及CT三维重建斜矢状位图像进行回顾性收集,从病历系统中查找并记录入选样本的性别、年龄、身高、体质量等一般资料。

入组标准:①年龄30~50岁;②无脊柱侧弯、后凸等畸形;③无腰椎和骨盆外伤史及手术史;④无腰骶部原发或转移肿瘤及感染性疾病病史;⑤无腰骶部其他结缔组织慢性疾病史。排除标准:①腰椎和(或)骨盆畸形、骨折等外伤史或手术史;②腰部和(或)骨盆原发或转移肿瘤病史、感染性疾病史或其他慢性结缔组织疾病史。

该研究分析髂嵴对L5-S1行TF-PELD手术穿刺置管路径可行性影响的术前评估,相关研究方案已提交南通大学附属医院伦理部门审查,获得批准;患者均已签署知情同意相关文件。

1.2 腹盆腔薄层CT检查

入组者均采用荷兰飞利浦公司提供的Brilliancect 64 X线电子计算机断层扫面装置进行检查。将CT薄层数据在工作站中进行重建处理,并结合冠状位、矢状位、横断位不同层面图像确定目标测量图像(经S1椎体后上缘中点的冠状位图像和经S1上关节突顶点与S1椎体后上缘中点的斜矢状位图像),借助影像PACS系统中数据测量工具进行相关观察指标的测量。

1.3 髂嵴影响穿刺置管的CT影像指标的测量

头倾角α指经S1椎体后上缘的水平线与S1椎体后缘中点与S1上关节突顶点连线之间的夹角[8]。髂骨外展角β指经S1椎体后上缘水平线与髂骨外侧缘连线之间的夹角;在目标冠状位图像中,测量两侧髂嵴最高点的距离记为a;两侧骶髂关节之间的距离记为b;S1上关节突顶点(扩大窗宽获得)到S1后上缘之间的距离记为c;髂嵴最高点到S1椎体后上缘之间的距离记为d;在CT三维重建目标斜矢状位图像上测量S1上关节突相对高度记为c’。在矢状位上,平L5椎弓根中点作定位,同时观察冠状位中两侧髂嵴最高点是否高于定位点,高于记为“高髂嵴”,其余记为“低髂嵴”[9](图1)。

图1 CT扫描冠状位和CT三维重建斜矢状位图像中髂嵴对穿刺置管影响的相关测量指标Fig.1 The indexes for the influence of iliac crest on puncture and catheterization in the coronal CT scan and the oblique sagittal CT 3D reconstruction images

1.4 根据穿刺置管可行性进行分组

经典穿刺路径定义为术中X线摄片侧位片上以穿刺针经S1上关节突尖部,尖端到达S1椎体后上缘;正位片上以穿刺针达到后正中线[10-11]。本研究将穿刺置管可行性定义为,根据CT重建目标斜矢状位图像中S1椎体后上缘中点与S1上关节突顶点的连线与“髂嵴”的位置关系来判定,连线不与髂嵴相交者,可穿刺置管,记为“Ⅰ组”;连线与髂嵴相交者,不可穿刺置管,记为“Ⅱ组”。

1.5 统计学分析

数据采用SPSS(20.0版)计算机统计软件进行分析。采用Komogorov-Smirnov法进行正态分布检验,符合正态分布的计量资料用±s表示。高、低髂嵴及Ⅰ、Ⅱ两组样本基线资料(年龄、身高、体质量)之间的比较采用独立样本t检验,性别比较采用卡方检验;所有样本S1椎体上关节突高度c和重建后矢状位高度c’比较采用配对t检验;Ⅰ组和Ⅱ组两组中的组间比较采用单因素方差分析。双侧检验P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 一般临床资料的比较

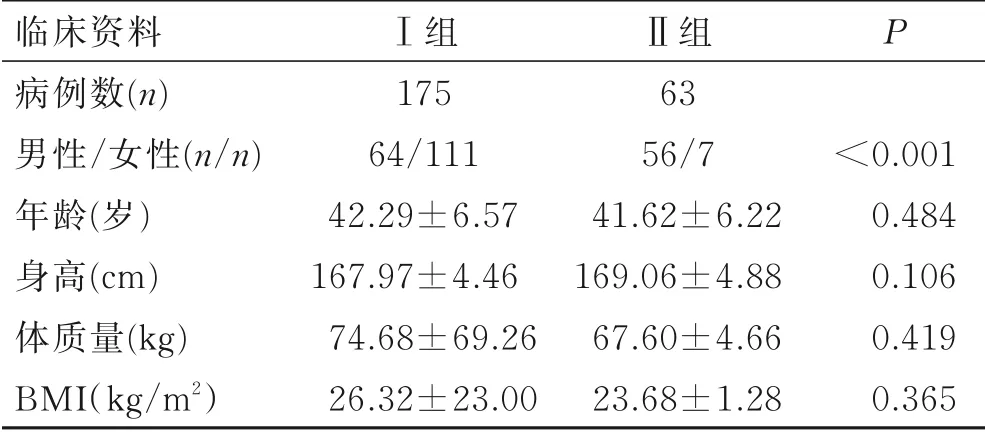

入组对象共119例(左右两侧共238例测量样本),其中男性60例,女性59例。Ⅰ组与Ⅱ组成年人的年龄、身高、体质量和体质指数(BMI)比较差异均无统计学意义(P>0.05,表1),在性别分布比较中,Ⅰ组女性明显比Ⅱ组多,且差异具有统计学意义(P<0.001)。

表1 两组患者的主要基本临床资料Tab.1 Main basic clinical data of the two groups

2.2 分析髂嵴对穿刺置管的影响

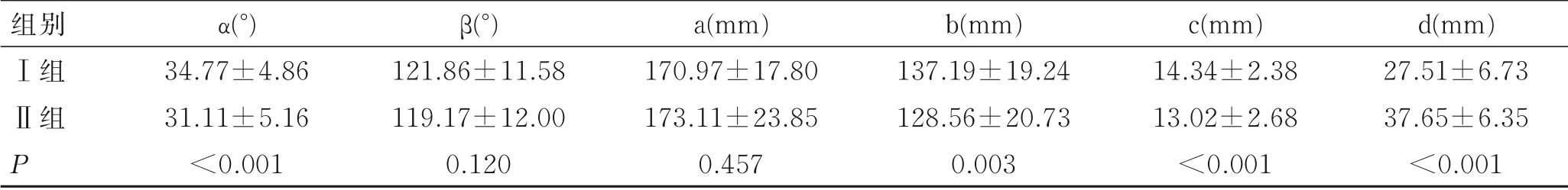

Ⅰ组与Ⅱ组髂嵴相关影像学测量指标比较分析发现:Ⅰ组中头倾角α、两侧骶髂关节之间距离b和S1上关节突高度c均高于Ⅱ组,髂嵴垂直高度d较Ⅱ组短,且差异具有统计学意义(P<0.05,表2)。而两组髂骨间距离a与髂骨外展角β差异无统计学意义(P>0.05);在Ⅰ组的样本中通过影像资料测量发现在髂嵴解剖结构上,两侧骶髂关节之间距离b更宽,髂嵴垂直高度d更低,而S1上关节突高度c相对较高(表2),结合临床实际认为两侧骶髂关节之间距离和髂嵴垂直高度更具临床价值。

表2 两组样本中髂嵴对穿刺置管影响的CT影像相关指标测量结果的比较Tab.2 The measurement and comparison of related indexes in CT images for the impact of iliac crest on puncture and catheterization between the two groups

2.3 CT扫描及三维重建技术在评估穿刺置管可行性中的价值

通过比较分析发现,Ⅰ组与Ⅱ组的CT扫描冠状位图像与CT三维重建斜矢状位图像的S1上关节突高度(13.99±2.53vs.13.93±2.40,P=0.465)差异无统计学意义,说明入组成年人脊柱无畸形,CT三维重建模型测量稳定、有效。

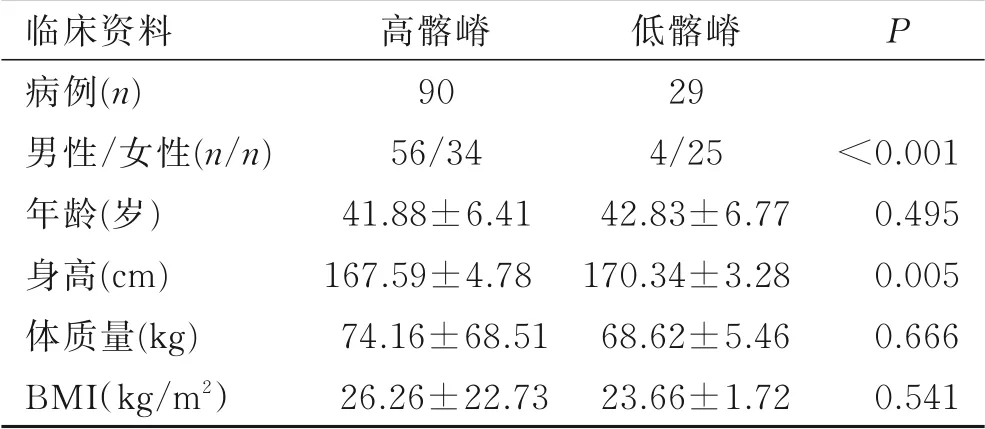

根据“高髂嵴、低髂嵴”标准[9]将入组人群再次分组为高髂嵴组和低髂嵴组,分析发现两组成年人的年龄、体质量和BMI差异均无统计学意义(P>0.05),组间性别和身高差异具有统计学意义(P<0.05)。同样发现在低髂嵴组中女性所占比例高于男性,与通过CT三维重建模型测量得出的结果相似(表3)。

表3 髂嵴高低不同组患者的主要临床资料Tab.3 Main clinical data of the high and low iliac crest groups

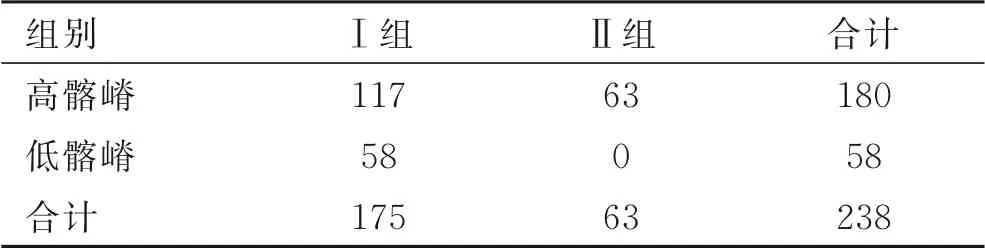

进而分析发现,Ⅰ组(可穿刺置管组)包括全部“低髂嵴”样本和部分“高髂嵴”样本,说明“低髂嵴”均可进行穿刺置管,与既往研究结果相同;部分“高髂嵴”样本,也可进行穿刺置管,说明CT三维重建模型在术前穿刺置管评估中更加全面、精确(表4)。

表4 Ⅰ组和Ⅱ组样本的髂嵴高低情况Tab.4 Distribution of high/low iliac crest cases in groupⅠand groupⅡ (n)

3 讨 论

TF-PELD是当前治疗LDH主要的脊柱微创术式,它以有效的穿刺置管为前提,能精准摘除突出的椎间盘组织,疗效确切,医源性损伤微小。但由于L5-S1周围的骨性结构常影响术中穿刺置管,甚至因骨性结构(主要是髂嵴)的阻挡无法穿刺而改行其他手术,增加患者的生理、心理和经济负担[5]。

安全、有效地穿刺置管是TF-PELD手术实施的核心和前提,直接影响手术效果,其中以准确定位穿刺最为关键[12-13]。髂嵴是阻挡TF-PELD术中穿刺置管的主要骨性结构,除了髂嵴最高点水平外,骨性结构的空间形态同样有重要影响[14]。目前临床上评估髂嵴高低主要是基于X线,当存在“高髂嵴”情况时,传统的椎间孔镜技术因高髂嵴的阻挡并伴有L5椎体横突及关节突肥大等因素而出现置管困难并增加手术难度及时间以及病患痛苦和心理负担。为减少“高髂嵴”所带来的不利影响[15-16],HOOGLAND等[17]提出在L5-S1水平可通过将传统穿刺点的内移动,增加穿刺角度,能有效避开高髂嵴及横突的遮挡,顺利置入工作通道。SONG等[18-19]建议通过大直径环钻(外径7.5 mm)进行椎间孔改良扩大成形并结合内移穿刺点,从而更容易进入L5-S1椎间孔,进行减压操作。但是,在术前评估中仍缺乏对髂骨与L5-S1椎间孔之间三维空间形态的分析,因此,本研究将髂嵴作为主要的阻挡骨性结构进行局部空间结构的影像分析,根据腹盆腔CT三维重建预测结果将所有样本分为Ⅰ组(可穿刺置管组)和Ⅱ组(不可穿刺置管组),结果显示目标冠状位图像中α、a、c和d在两组间均存在差异。在穿刺定位成功后,通过关节突甚至横突成形等操作能够有效放置工作套管,进行TF-PELD手术。α和c之间的微小差异,虽有统计学差异,但临床实践价值不高。而骨盆的“内聚”程度(a)和髂嵴垂直高度d是评估穿刺置管可行性更为关键的因素,骨盆和髂骨“宽”且“低”的形态下更易穿刺置管。在男性人群中不可穿刺置管的情况明显较女性更多见,这与两者的骨盆外形密切相关,因此,对女性“高髂嵴”可以进行尝试穿刺置管,而男性则需谨慎。

临床目前主要以腰椎X线片和腰椎间盘CT评估穿刺置管可行性,常易造成偏差。本研究通过腹盆腔CT及三维重建对L5-S1穿刺置管可行性进行研究,发现CT三维重建模型术前评估后“低髂嵴”的所有样本均为可穿刺置管组,与既往研究结果一致,证明预测方法的有效性[20]。因此,对“高髂嵴”的L5-S1LDH患者,可选择行腹盆腔CT扫描,通过CT三维重建能获得更加可靠的结果,具有较高的临床实践意义。有研究表明L5-S1间隙在体位改变时几乎保持相对恒定,仰卧位扫描获得的腹盆腔CT,研究结论仍适用于术中俯卧位的情况[21-22]。本研究相关测量指标主要集中在S1椎体及髂骨,几乎不涉及L5/S1间隙的相对位置,故研究结果实际意义较大。本研究的不足之处在于仅选取LDH高发年龄段正常人群作为研究对象,未深入分析椎间盘突出类型、部位及病变狭窄的L5-S1间隙对穿刺置管的影响。此外,本研究主要对穿刺难易程度进行评估,实际手术中一定程度还需考虑工作套管的直径的影响。

通过腹盆腔CT扫描及三维重建能更加全面、准确进行术前评估髂嵴对L5-S1行TF-PELD术中穿刺置管的影响,通过对LDH高发人群进行影像解剖指标分析,能为术者尤其是初学者确定手术方案提供参考,有较高的临床实际应用价值。