脊椎内镜手术的发展现况及未来展望

2022-01-13林光勋陈建民

林光勋,陈建民

(1.厦门大学附属第一医院骨科,福建厦门361000;2.彰化基督教医院神经外科,台湾彰化)

Dr.Kambin在20世纪80年代第一次运用脊椎内镜器械治疗椎间盘突出症。但由于当时技术和器械发展尚未成熟,脊椎内镜手术在当时未被广泛使用[1]。随着医疗技术的发展,脊椎外科手术也由开放手术逐渐转变为微创手术,其历程与腹腔镜及关节镜的演变史极其相似,皆因患者对于微创手术的需求提升及术后恢复期短的优势,加速推进了微创手术的发展[2-3]。Kambin安全三角的发现更加确立了内视镜和其他微创脊椎外科手术技术的可行性[4]。时至今日,适应证也从简单的椎间盘突出发展到椎管狭窄、脊椎融合、肿瘤和感染等复杂案例[4-10];内视镜设备与技术也从最初的关节镜设备,导入了双极电凝、激光、超声骨刀、3D内视镜多光谱影像、人工智能、虚拟现实、扩增实境、细胞治疗及精准医疗[9,11-12]。

另外,光学、仪器和手术技术蓬勃发展。例如,雷纳生及ROSA机械手臂,配合实时3D影像导航系统,在最小的破坏下完成微创脊柱骨钉置入手术[13-14]。在复合手术室,也可利用机械手臂影像导引系统,实时提供精确的手术影像定位导引(图1)。脊椎内镜手术亦可以结合实时动态导航系统,增加手术精准度,降低误伤神经血管风险,且能减少术中辐射线剂量,提高手术品质。因为脊椎微创手术的蓬勃发展,其安全性得到了提高,其技术复杂性也逐渐降低;也有愈来愈多高质量的临床研究,包括随机分组临床试验和meta分析,提出内视镜脊椎外科手术有希望成为脊椎外科手术的标准[15]。

图1 复合手术室拥有多轴式机器人手术、滑轨式计算机断层扫描仪及智能化操作接口系统Fig.1 A,B Hybrid operation room equipment including multi-axis robot,slide track CT scanner,and the intelligent operation interface system

1 脊椎内镜手术与其他开放及微创手术的差别

脊椎内镜手术与其他脊椎微创手术或开放手术相比,通过高效率的光学设备及精细的手术操作,可以减小切口,减少骨与软组织损伤,降低失血量,减少术后疼痛,使患者早期恢复正常活动与工作[16];同时尽可能保留了组织结构,因而能有效地降低减压节段的不稳定性和相邻节段退变风险。以下就近期发展的三种内视镜技术做介绍。

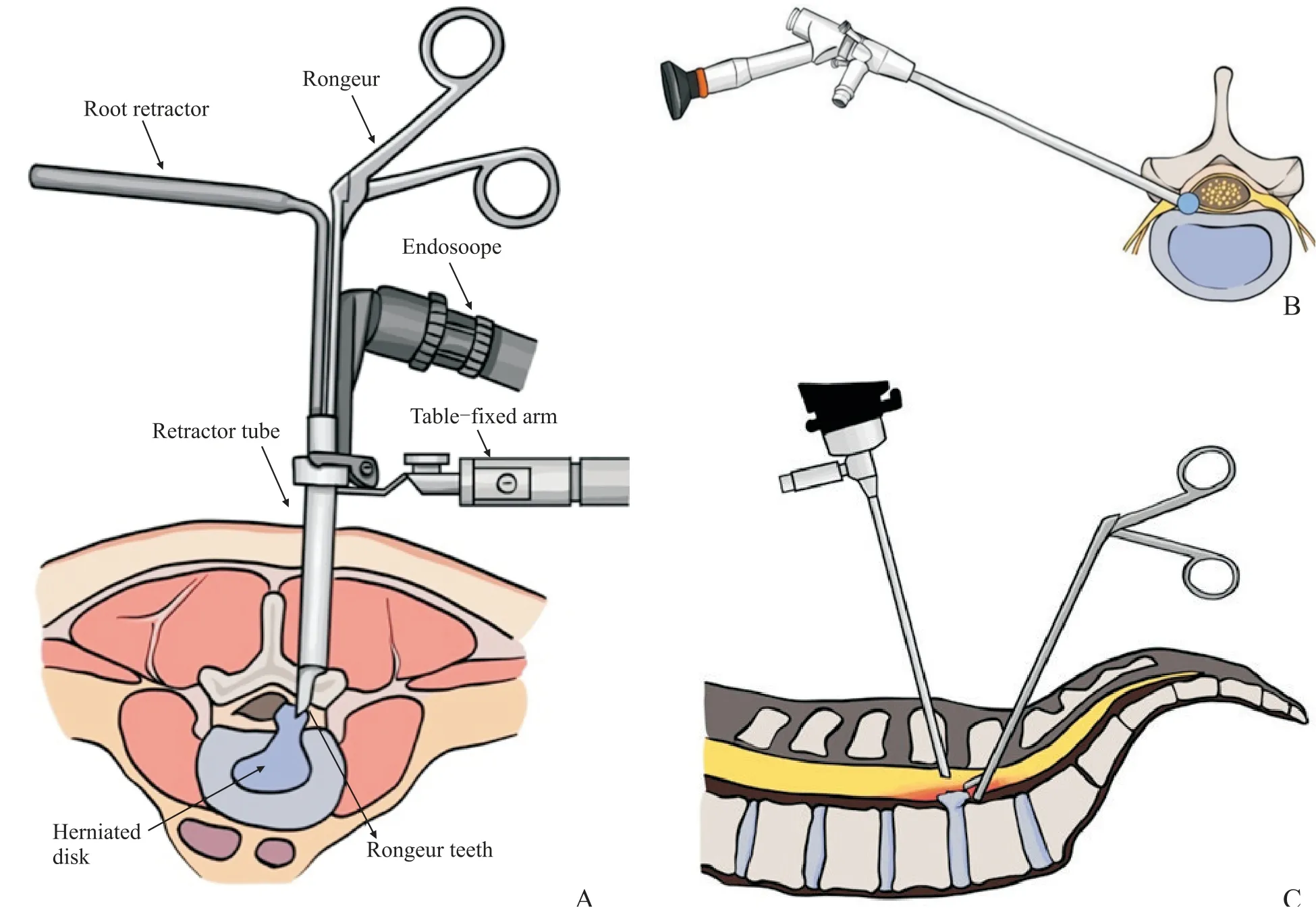

1.1 显微内窥镜系统

显微内窥镜系统又称椎间盘镜,是由Kevin Foley所开发(图2A)。这一类是使用连到管状组织撑开器的内视镜。与其他内视镜系统不同,该系统不需要生理盐水作为介质,手术方式跟传统手术较为相近。因此,相较其他内视镜手术,学习曲线较短,且应用性广,患者恢复也相当良好,接受度相对较高。但对于肌肉及软组织破坏程度较大,要破坏一定程度的骨性结构,须进行全身麻醉。

1.2 单通道内视镜系统

脊椎内镜手术中最常用的系统是由AnthonyYeung研发的以生理盐水为介质的单通道内视镜(图2B)[17]。这种技术是在20世纪80年代中期研发的,是标准的脊椎内镜手术。本技术最大的优势在于伤口小,可在局部麻醉下进行手术,同时可以保留脊椎后方结构,减少小关节破坏,减轻邻近节退化。但早期因采取间接减压,不容易做到完整减压;在后续工具及技术开发完整后,可在直视下进行完整减压后才得到广泛应用。根据使用部位具有不同内外径内视镜、工具及各种套管选择,选择工具上也需要对技术具有一定程度的了解,才能将工具使用达到熟练,因此,学习曲线相较其他内视镜来说较长。内视镜本身结构精细,价格较高,若学习过程中产生损坏,初学者容易怯步。

1.3 双通道内视镜系统

双通道脊椎内镜手术概念类似于关节镜手术,使用两个不同通道放于内视镜系统与工作通道[18]。内视镜通道使用0°或30°关节镜提供手术视野,而器械通道用于手术器械进入,手术方式类似显微内视镜系统,但需要使用生理盐水作为介质,器械使用弹性度大,大多数器械均可以使用现有开放手术工具来操作(图2C),学习曲线较单孔内视镜短,大多需在全身麻醉下进行手术,可以使用各种器械辅助,自由度高。目前也有医师使用3D关节镜来进行手术,提供具有景深的手术影像。对比单通道内视镜,双通道脊柱内镜手术对脊柱解剖结构的破坏程度稍大,但在减压效率上,则是双通道较高,因此,许多临床医师用此技术来进行多节段脊椎减压及融合。

图2 脊椎内视镜手术的内视镜系统类别Fig.2 The categories of spinal endoscopic systems

2 目前常见的内视镜技术

迄今为止,国内已经引入了多种内视镜减压技术。其中,以下方法是整个内视镜脊椎外科手术历史中最常研究和实际应用的方法。

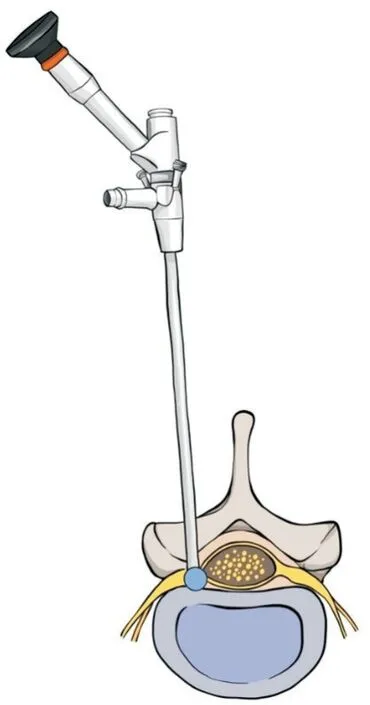

2.1 经椎间孔腰椎椎间盘切除术(transforamina⁃lendoscopic lumbar discectomy,TELD)

TELD是最具代表性的内视镜手术,具有悠久的历史和全面的应用(图3)。该技术的最初适应证仅用于腰椎椎间盘突出。随着内视镜技术的发展,其实际应用范围已经扩大,包括迁移的、复发性的甚至部分钙化的椎间盘突出症[19]。这项技术已经被许多随机试验和Meta分析证明有极佳的手术效果[20]。该技术的基本概念是通过Kambin三角直接进入椎间盘病变,同时保留正常的解剖组织,可以局部麻醉下进行,也可保留脊椎后方结构,减少邻近节段病变。

图3 早期提出之经椎间孔内视镜椎间盘减压Fig.3 The early technique of transforaminal endoscopic disc decompression

2.2 经椎间孔治疗腰椎侧隐窝/椎间孔狭窄(trans⁃foraminal endoscopic lumbar lateral recess/fo⁃raminaldecompression)

腰椎侧隐窝狭窄和椎间孔狭窄最常见的病理是上关节突(superior articular process,SAP)增生压迫造成下行神经根在外侧隐窝狭窄中被挤压,而出口神经根在椎间孔狭窄中被压迫[8]。经椎间孔内视镜手术可切除增生的上关节突,进而进行侧隐窝及椎间孔狭窄的减压。SCHUBERT[21]最早将工作套管的安全区定义为上关节突和椎弓根基底部连接处进行椎间孔扩大成形术(图4)。SAP的尖端通常可以利用骨环锯、骨锉、内视镜磨钻、超声骨刀等工具去除,充分去除增生骨质后再切除黄韧带[22]。侧隐窝狭窄时,椎间孔尾侧和下行神经根需减压;而对于椎间孔狭窄,头侧椎间孔及出口神经根需减压。额外的椎弓根切除术可以增强减压效果,但技术难度更高,因此,这个技术被认为比标准内视镜下椎间盘切除术更具挑战性,需要更熟练的手术技巧、工具使用及局部麻醉技术。同时本研究团队也将此技术运用在L5-S1节段椎间盘突出、移除骨水泥渗漏及迁移性椎间盘[23-25]。

图4 经椎间孔内视镜椎孔扩张术Fig.4 The technique of transforaminal endoscopic arthroplasty

2.3 椎板间椎间盘摘除术(interlaminar endoscopi⁃clumbar discectomy,IELD)

IELD的开发刚开始是为了在L5-S1进行椎间盘突出治疗(图5)[26],因为对高髂嵴的患者经椎间孔入路很难执行。L5-S1水平的椎板间有足够的空间进行减压操作,同时保留椎旁肌和大部分椎板。脊椎医师要熟悉椎板间入路的解剖构造,完整的手术技术在参考文献[27]里有详细说明。

图5 椎板间椎间盘摘除术Fig.5 The technique of endoscopic interlaminar approach disc discectomy

2.4 椎板间减压治疗腰椎中央或侧隐窝狭窄

随着内视镜工作通道和相关器械尺寸变大,针对腰椎中央或侧隐窝狭窄也可进行内视镜的减压。目前的Meta分析研究也指出,内视镜执行脊椎狭窄减压具有较高安全性,较少术后背痛及并发症[28]。另一项研究也发现,这种技术用于稳定型脊椎滑脱及脊椎侧弯的减压治疗效果也很满意[29](图6)。此外,计算机断层搭配3D导航技术也可用于此手术中[30]。

图6 椎间板间双侧减压Fig.6 The technique of bilateral decompression via endoscopic interlaminar approach

2.5 前入路颈椎内视镜

颈椎内视镜的主要疾病是颈椎间盘突出,伴有或不伴有椎间孔狭窄。前入路或后入路两种方法均可用于颈椎椎间盘突出症。但根据椎间盘突出区域确定手术路径,颈椎椎间盘突出症的任何区域都可以用前入路颈椎内视镜(图7)进行治疗,包括中央型及中央旁型间盘突出;它还具有微创经皮手术的典型优势,包括切口小,以及降低血肿、感染、声带麻痹和重大组织(如颈动脉、气管和食道)受伤的风险;该过程可以在局部麻醉下进行。因此,它将对老年人或麻醉耐受差的患者受用。然而,这项技术有一些局限性。一方面,经皮前入路可能会破坏髓核,可能导致术后椎间盘间隙变窄或不稳定,因此,有些情况可以改由经椎体入路(transcorporeal)来达成减少椎间盘破坏[12,31]。另一方面,在椎间盘狭窄或严重钙化的情况下,不适合采用这项技术。

图7 前入路颈椎椎间盘减压手术Fig.7 The technique of anterior percutanous endoscopic cervical discectomy

2.6 后路经皮内视镜颈椎椎间孔扩大成形术和椎间盘切除术

后路经皮内视镜颈椎椎间孔扩大成形术和椎间盘切除术的主要目标是椎间盘突出或椎间孔狭窄[32],其主要病变位于脊髓的外侧(图8)。后入路颈椎内视镜的主要适应证如下:①侧方突出型或旁中央突出型颈椎间盘突出症;②单侧颈椎孔狭窄合并顽固性颈神经根病。根据RUETTEN的随机试验,在合适的适应证下,后入路颈椎内视镜可以有效替代传统的开放手术[33]。

图8 后入路颈椎椎孔成形术及椎间盘切除术Fig.8 The technique of posterior percutanous endoscopic foraminoplasty and cervical discectomy

2.7 脊柱内镜治疗胸椎疾病

据文献报道,经皮脊柱内镜技术治疗胸椎间盘突出症、胸椎管狭窄及胸椎黄韧带骨化等疾病效果尚可[34-36]。建立良好的工作通道是经皮脊柱内镜后外侧入路胸椎间盘切除手术的关键步骤,借助三维CT导航,可以更好地建立骨性通道和病变的精准定位。同样,脊柱显微内镜技术在治疗胸椎黄韧带骨化方面有其独特的优势。脊柱内窥镜技术对视野有放大作用,在手术过程中对小血管和出血点采用射频凝固,保证视野清晰,能够精确切除病灶,减少周围软组织损伤及骨性结构的破坏,有效避免术后并发症如术后粘连和脊柱不稳等。

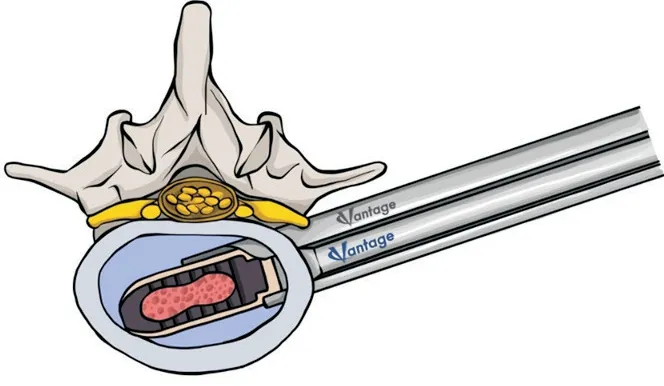

2.8 脊柱内镜融合手术

内视镜进展在减压手术上已经得到明显证明,近期内镜下融合手术也被频繁报道。腰椎内镜下融合手术可使用局部麻醉或全身麻醉,包括经椎间孔或经关节突入路(图9)[37-38]。近几年国内自研技术发展迅速,很多国产器械很好地服务于单通道及双通道融合手术,具有疼痛较少、恢复较快、并发症较少、融合率较高等优点。目前国内各学会也都以此项技术作为重点发展方向,技术及工具成熟之后可以帮助众多脊椎不稳定及脊椎畸形的患者。

图9 腰椎内视镜椎间融合手术Fig.9 The technique of endoscopic transforaminal lumbar interbody fusion

3 内视镜脊椎减压手术的利弊

脊椎内镜手术的主要目的是减少医源性组织损伤,并维持适当的节段稳定性和活动性。与传统的开放手术相比,脊椎内镜手术具有以下三种优势:第一,脊椎内镜手术可以明显减少组织损伤,皮肤切口较小,不需进行广泛椎板/小关节切除术或硬膜囊牵扯,可减少失血量及后续粘连问题。第二,因创伤小及安全性高,可以将局部麻醉与清醒镇静相结合,行门诊手术或日间手术,以减少手术时间,缩短住院时长。此外,对于无法在全身麻醉下进行大范围开放手术的高龄患者或高危患者,脊椎内镜手术是一种可考虑的选择。第三,手术后恢复期镇痛药使用较少,伤口并发症更少,进而可以使患者更快地恢复生活和工作。然而,脊椎内镜手术也存在一些限制:第一,可能会发生某些内视镜手术特有的并发症,如硬膜外血肿、背侧硬脑膜撕裂和手术部位感染等较常见的并发症,以及腹侧硬脑膜撕裂、出口神经根损伤、腹膜后积水、增加辐射暴露、痉挛、颅内压增加等少见并发症。虽然这些并发症的发生率相对较低,但需要小心预防和及时处理。第二,脊椎内镜手术学习曲线较长,医师的熟练程度会影响手术效果及并发症[39-40]。大多数医师在住院医师期间没有机会学习脊椎内镜手术,在独立执行此技术之前,需要对内视镜技术和解剖学知识进行多次专业培训后才可执行。第三,有些适应证还不太适合执行脊椎内镜手术,包括单纯腰背痛、钙化的椎间盘、严重的椎管狭窄、马尾综合征、无痛性肌无力或严重纤维化组织粘连。因此,在进行脊柱内镜手术时一定要严格把关手术适应证,不可盲目跟风。

4 未来展望

脊椎内镜手术已经逐渐发展到了成熟阶段。各种研究证据均证明了各种脊椎手术中的安全性及有效性。脊椎内镜手术学习曲线及手术器械工具将是其推动的关键,未来势必需要投入更多的教育及推广,使脊椎内镜手术更普及、安全、有效。