日本访问教育探究及对中国送教上门的启示

2022-01-12刘毅宁

刘毅宁

摘 要:在促进教育公平的世界大背景下,日本访问教育呈现出教育对象范围扩大化、课程设置学生主体化、教师队伍建设专业化、教育手段信息技术化以及多方教育协同化等特点。因此,本文在探究日本访问教育的同时,对中国国情下推进送教上门工作也做出了思考。比如延长送教工作跨度,关注早期教育与后续教育现状;加强教师队伍建设,构建专业化人员体系;结合多方面力量,构建全员化的支持体系。希望能对中国送教上门工作有一定的借鉴作用。

关键词:日本;重度残疾;访问教育

中图分类号:G79 文献标识码:A 文章编号:2095-9052(2022)01-00-04

教育机会均等是世界各国发展教育的重要原则之一,也是人权教育的内在要求。全纳教育,1994年6月10日在西班牙萨拉曼卡召开的世界特殊需要教育大会上通过的一项宣言中提出的一种新的教育理念,提倡包容所有学生,反对歧视排斥。日本在2003年引入此理念,其适应残疾儿童学生不同教育需求等内容对特别支援教育提出新要求。访问教育作为特别支援教育的一种教育形态,对难以到校就读的重度或重度残疾儿童和学生进行教育性援助,让其作为社会主体,自立自主地参与社会生活,实现共同发展。

中国对无法到特殊教育学校就读的残疾学生采取送教上门的方式进行援助,与日本访问教育存在相似之处。《特殊教育提升计划(2014—2016)》提出要全面开展送教上门工作,但在各地实践中,教育仅停留在义务教育阶段,教师专业素质的进一步提高,以及家庭、社会保障等教育力量如何紧密联系等问题还在探索中,而日本在相关方面已取得成效。鉴于此,笔者试图总结借鉴日本访问教育经验,在对比中得出对中国送教上门工作的启示,以期推动送教上门工作的改革与发展。

一、背景与要因:日本访问教育发展的多重推力

(一)各国致力于发展访问型教育

联合国教科文组织发布《2020年全球教育监测报告》重申强调“使教育成为一个惠及所有人的普世权利”;“包容、平等、优质教育”是世界教育发展的目标。在这一背景下,各国致力于探索适合残疾群体的教育方案,为难以到特殊学校就读的儿童学生提出相应对策:韩国设立“医院学校”,进行统合型访问教育与分离性访问教育;美国的家庭指导与医院指导制度为残疾儿童就学提供保障;英国SEND(Special educational needs and disability)制度为有特殊需求的残疾儿童提供特别教育援助。日本自20世纪60年代开始访问教育,21世纪发布的《令和3年版人权教育·启发白皮书》提出:“要普及无论是否残疾,国民之间相互尊重相互支持的‘共生社会’理念”“让残疾儿童与其他儿童一样可以共同接受教育”,对访问教育提出新要求。

(二)日本构建共生社会的外在要因

伴随日本经济发展,核心家庭化与地区联系稀薄化趋势增强。对此,建设“共生社会”,密切人与人之间的联系提上日程。2012年文部科学省在《共生社会的构建》文件中表明[1],共生社会是一个尊重个体多样性的全员参加型社会。形成共生社会,需要基于残疾人权利相关条约,构建全纳教育系统;有必要切实推进特别支援教育,把握残疾儿童学生的教育需求,進行必要的指导与援助。据内阁府统计,2006—2018年,日本残疾人口由655.9万增长到936.6万,且呈增长趋势;接受特别支援教育的儿童学生22.5万人(占全体1.4%),处于义务教育阶段的17.9万人(占全体学龄儿童学生人数1.6%);需进行访问教育的在籍学生分别占特别支援学校中盲、聋、养护学校与肢体障碍学校(小中学部)的43.3%和75.3%。如何为数量庞大的重度残疾儿童学生提供教育指导,使其自信走出家门、有尊严地融入社会生活、追寻公共幸福,成为学校教育最紧迫的课题。由此,访问教育新发展被期待成为构建共生社会的关键。

(三)访问教育产生与发展中的内在要因

访问教育的实质是养护学校的一种教育形式,是养护学校教育的延伸,是对难以就学的重度或重复残疾儿童学生进行的一种教育性援助。访问教育开始之前,重度残疾儿童学生多数采取延迟就学或免除就学的措施,受教育权难以得到充分保障。基于此,20世纪60年代初,由各地教育委员会主导,进行民间访问指导;1979年,访问教育实现制度化义务化,并在小、中学部开展;1998年将访问教育范围扩展到高等学部,全国开展访问教育;进入21世纪,全纳理念的引入与从特殊教育到特别支援教育的转变让访问教育成为营造残疾人平等参与社会的重要手段;经历2011年东日本大地震与2020年新冠疫情,访问教育更加重视技术力量,采取ICT(Information and Communication Technology)技术加强教师与学生之间的联系,充实学习机会,更新指导方法。

经过半个多世纪发展,访问教育由民间自发向制度化义务化转变,由慈善事业逐步发展成为公共教育的一部分。但发展的同时不断出现新挑战:根据厚生劳动省1999到2001年残疾人口统计,重度肢体残疾儿童人数约146万4千人,重度认知残疾儿童人数约13万8千人,且呈增长趋势;2005年访问教育全国调查报告中显示教学方案需要更加科学化、合理化;2010年对推进特别支援教育调查协作者会议指出,教育与家庭、地区等多方联合有待加强;同年访问教育全国调查报告中“家长很难参加PTA活动和校内研修”“与家长之间的合作很难取得”成为指导者主要烦恼[2]。除此之外,残疾儿童学生与同龄人交流较少,社会化训练方面存在一定问题。

面对诸多问题,访问教育不断总结借鉴国内外经验,以尊重残疾儿童学生多样性教育需求为原则,以提升教师专业水平为教育教学基础,以多种支持保障体系为实施依托,通过协作方式培养具有自立的社会主体,推动整个社会的文明进步。

二、内容与成效:日本访问教育发展的实践

日本平成20~21年改定学习指导要领中对特别支援教育领域提出残疾重度重复化、多样性,充实个别指导,充实职业教育以期自立参与社会,推进交流与共同学习4个要点。作为特别支援教育形态的一种,访问教育从每位学生的教育需求出发,以学生为主体设置课程,根据日常学习情况进行多维度综合评价;在建设专业化教师队伍同时,利用多种支持保障体系,多方力量联合,推动访问教育发展。

(一)尊重多样性教育需求,以学生为主体设置课程

1. 扩大教育对象范围,尊重多样性教育需求

访问教育的对象是因重度或重复残疾无法到校就读的残疾儿童[3]。20世纪90年代,访问教育实现小、中、高学部全覆盖。进入21世纪,非义务教育阶段的残疾儿童学生逐渐纳入访问教育对象范畴。对早期确诊的重度或重复残疾儿童进行学前访问教育;对义务教育期满的残疾学生,进行相应的生涯指导与社会化训练。同时,日本相关学者建议扩大访问教育对象范围,西村认为可以在残疾程度界定与残疾人年龄范围方面进行进一步扩展[4],渡部提出访问教育对象可以扩展到成人,同时与社会教育、生涯学习衔接[5]。教育对象扩大化,教育阶段连贯化,让更多年龄层接受合適的教育,获得更多就学、就业、就养的机会。

2.灵活设置课程,坚持以学生为主体

访问教育授课次数与时间遵循“按照残疾儿童学生的实际情况进行授课”的基本原则,根据授课内容与效果、家长和福利设施职员意见以及访问的地理情况等因素灵活变通。1979年后采取一周3次、一次2小时的6小时标准,但“配合本人身体状况、家庭情况”“主治医师定期检查”“与福利机构相关人员协商的结果”等的教育需求变化[6],随时调整授课次数与时间。课程整体上以自理活动为中心,根据学生实际制定多样化课程;对于毕业学生,通过与公共职业安定所等劳作关系机关进行协作,进行地域障害者职业教育的职业评价,掌握学生的职业能力、适应性,进行职业访谈与现场实践[7]。访问教育以满足学生多样性需求为原则,灵活运用与学生实际和学习环境相适应的教材教具,依据每个学生可接受水平和教育需求制定个别化、多样化课程内容,由教师记录日常学习情况,根据个别指导计划从自理、社交、认知等方面进行综合评价。

(二)提升教师专业水平,建设专业化教师队伍

1.资格认证

建立完善资格认证制度是提高教师专业性的重要举措。访问教育教师在获得相应学段教师证以外,还必须获得特别支援教育教师资格证。特别支援教育教师资格证分为视障、听障、智障、肢体障碍和病弱五个领域。特别支援教育教师证有普通、临时和特别教师证三种,普通教师证永久有效,分为一类、二类、专修资格证三种,各种教师证对应不同有效期与从业范围。针对不同领域授予不同教师资格证书,同时也要求师资按专业培养,在专业领域为各类残疾儿童学生提供专门教育服务。

2.专业能力培养与研修

教师的研修内容以教育内容、教材研究、事例研究、医疗保障、实践报告、访问教育信息交流为主。研修形式民间与公共研修相结合,穿插教师自主研修。在与医疗、福利等其他职业领域协作交流的同时,也注重与大学等研究机构协作,精进指导方法与研修方法,提高教师专业素养。

师资分组培养制度、多元化培养机制,教师双证制度的实施,有效拓宽了师资来源渠道,让更多优质教师加入访问教育行列;公共研修与民间研修互为补充、校外研修与校内研修相互结合,促进了教师专业成长,也促进了访问教育质量的提升。

(三)多种支持保障要素,推动访问教育发展

《全纳教育共享手册》指出⑤,支持包括能够帮助学生学习的全部手段,并强调每所学校都应配备能任意调动的资源,具备特教知识的教师、完备的资源中心以及其他产业部分的支持。访问教育对象复杂性以及学科综合性,更需要教育系统与外部系统的合作,以及各种支持要素的有力保障。

1.法律政策保障

法律保障与政策支持对访问教育发展起着重要作用。1947年《学校教育法》第71条规定:访问教育是养护学校的一种教育形式。1970年文部省特殊教育研究指定中加入了访问指导;1979年访问教育实现制度化义务化;2017年第39次残疾人政策委员会提出“对难以实现通学的学生施行访问教育,以保证基本受教育权” ⑥;内阁府颁布《令和元年残疾人白皮书》指出为残疾儿童学生提供多样学习场所的实践中访问教育至关重要⑦。

2.经费保障

经费投入是访问教育发展的重要物质保障。2018年文部科学省对特别支援教育财政预算合计13 304亿日元,相较于2017年增加了175亿日元,其经费主要用于改善特别支援教育条件、进行就学支援、完善教学设备,为相关综合研究所提供运营经费等。在访问教育方面,加大对残疾儿童学生的就学补助、生活支援,合理配置教学资源;对访问教师进行通勤交通补助并为其专业培训与研修提供资金。

3.技术支持

信息化技术化是近年来访问教育的一大特点。2020年新冠疫情暴发之际,越来越多的访问教育采用ICT技术进行远程授课,不受地点限制、提高效率的同时保障残疾儿童受教育权,让残疾儿童学生获得在校学习、在家学习、终身学习的机会。ICT技术也可通过远程终端构建,使无法到校的学生与在校学生之间产生联系,“将社会引入学校、家庭、福利设施”促进残疾学生社会交流、更好地了解融入社会。健全的法律政策、充足的经费保障、前沿技术支持,为访问教育发展提供有力的外部支持;设施保障、专业保障等也成为其发展的有利因素。多种支持保障要素之下访问教育得到新发展。

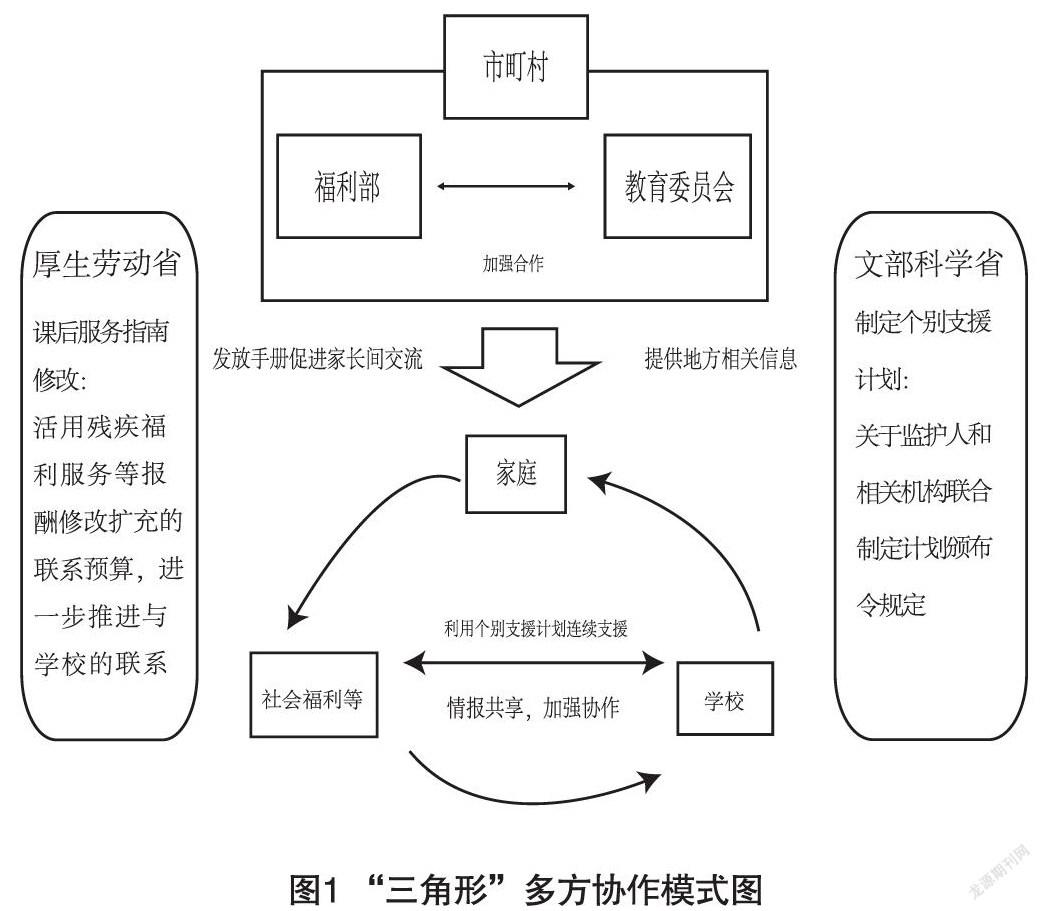

(四)联合社会支持力量,重视多方协同教学

注重多方力量联合,家庭、学校、社会共同参与、协同合作。对于需要特别支援的残疾儿童及其监护人,文部科学省和厚生劳动省颁布了“家庭与教育与福利的合作‘三角’模式”。教育与福利保障之间共享信息、强化合作,构建学校与救助工作站之间的联系,从长远角度出发为特别支援学校与接收通级指导的学生制订个别支援计划,推动教育与福利相结合的方案;对于监护人,提供咨询窗口与手册促进监护人之间、家庭与教育,以及福利机构之间的信息交流,结合福利与教育,多领域专业人员对监护人进行综合支援(详见图1)。

基于“三角形”模式,兵库县、埼玉县等地相继提出具有地区特色的协作模式,与监护人协作创造良好居家学习环境;与医疗、保健、福利等相关机构合作,为残疾儿童学生自立自主走向社会打下基础。

根据厚生劳动省统计,2019年日本残疾人就业人口103 163人,同比去年增长0.8%,就业率可达46.2%;其中肢体障碍者就业25 484人,认知障碍者21 899人,精神障碍者49 612人,同比去年增长3.3%。残疾儿童学生的生活自理、社交能力、语言沟通等方面较之前有大幅度提升。访问教育根据学生多样化教育需求,扩大教育对象范围,充分保障残疾学生受教育权利;通过完善教师资格认证制度、丰富研修活动等形式提升访问教师专业水平;加强协作,构建全社会性的支援体系,使重残儿童学生受到全面、专业的教育。

三、启示与借鉴:中国国情下推进送教上门工作的思考

日本访问教育根据学生多样化教育需求,扩大教育范围,保障学生受教育权利;通过完善教师资格认证制度、丰富研修活动等形式提升访问教师专业水平;与相关机构协作,构建全社会性的支援体系,使重残儿童学生受到全面专业的教育,从而顺利融入社会。《第一期特殊教育提升计划(2017—2020年)》⑧的组织实施让中国特殊教育得到发展,但依然面临许多困难和问题:残疾儿童少年义务教育在中西部农村地区特别是边远贫困地区普及水平仍然偏低,学前、高中和高等特殊教育发展整体相对滞后[8];教师数量不足、专业水平有待提高等。《第二期特殊教育提升计划(2017—2020年)》总目标要求“非义务教育阶段特殊教育规模显著扩大,特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力全面增强”,将“完善特殊教育体系、增强特殊教育保障能力、提高特殊教育质量”作为重点任务。借鉴日本访问教育的做法和经验,中国送教上门工作需从以下几方面进一步完善[9]。

(一)延长送教工作跨度,关注早期教育与后续教育现状

2019年,教育部对《第二期特殊教育提升计划(2017—2020年)》的落实情况进行调查,发现中国3—6岁残疾儿童总数为13.5907万。早发现、早诊断、早干预、早教育,抓住1—6岁教育康复关键期,对确诊重残儿童通过“通园”形式的幼儿园场所,对其进行早期教育、养护与训练,防止错过最佳教育时期。

义务教育期满并不意味送教上门工作结束,毕业残疾学生的后续发展依然值得关注,目前中国残疾人职业教育得到长足发展,但对于因为残疾程度无法到职业学校就读的残疾学生,送教上门不仅“送科学知识”还要“送职业规划指導”,与社区合作,把握学生职业能力,提供实习机会。如创造有利条件,促使残疾学生自主参与社区文化生活,提高社会适应能力;鼓励学生到福利工厂就业,通过劳动获得报酬,提高社会生活能力。

(二)加强教师队伍建设,构建专业化人员体系

振兴民族希望在教育,振兴教育希望在教师,打造一支专业化、高水平的教师队伍,对提高送教上门工作效率与科学性有重要意义。但目前送教上门教师队伍大部分来自普通教育系统,存在专业性不强、专业背景单一等不足。截至2009年,37 945名特殊教育学校专任教师中,受过特教专业培训的只有20 714名,即54.6%。首先,我们应借鉴日本培养特殊教育教师的经验,建立完善特殊教育教师资格证制度,提高广大特教教师的专业素养与专业能力;其次,加强现有特殊教育教师的培训工作[10],丰富培训形式与内容,提供进修机会,采用举办短期培训班、教师继续教育开设特殊教育必修课等方式,加强教师特殊教育相关知识和技能的培训,提高送教教师整体素质。

(三)结合多方面力量,构建全员化的支持体系

送教上门工作不仅需要中央与地方各级政府出台的相关政策指导,更需要非政府主体之间的协作。目前送教上门工作相关政策中对于非政府主体的责权分配和具体参与方式并未给出具体规定。未来在完善特殊教育相关法律法规、政策规范、加强政府职责的同时,也应出台相关配套方案,扩大送教上门工作的执行主体及参与主体,加强科研组织、医疗部门以及基层社区在送教上门工作中的作用,通过社区介入、社会保障、医疗等相关部门的紧密合作,为送教上门提供良好教育环境与技术支持。在政府宏观指导下,结合多方面力量,构建送教上门工作的全员化支持体系

四、结语

访问教育通过多种形式促进重度残疾儿童学生全方位接受教育,让所有儿童在感受生命力量和体验生存快乐中得到启发及教育,使其自信地走出家门、有尊严地融入社会生活,进而推动整个社会的文明与进步。《特殊教育提升计划》的组织实施让送教上门得以快速发展,未来在借鉴国外先进经验的基础上,应结合中国国情,在政府宏观指导下,加大财政投入,完善相关法律法规和配套方案,构建全员化送教支持体系,使每个残疾孩子都能享受公平而有质量的教育。

参考文献:

[1][日]文部科学省.共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進[EB/OL].[2012-7-13].https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm

[2][日]全国訪問教育研究会.訪問教育に関する第六次全国調査報告の概要[EB/OL].[2010-7]. http://zenhoken.com/wp-content/uploads/2020/06/document02.pdf.

[3][日]文部科学省.訪問教育の概要(試案). http://zenhoken.com/wp-content/uploads/2020/06/document01.pdf.

[4][日]西村圭也.訪問教育の現状·課題·展望[J]. 障害者問題研究,2002,30(1):2-9.

[5][日]渡部昭男.長欠·不登校児者を含めたビジティング教育―「必要原理教育」への権利の視点から[J]. 障害者問題研究,2002,30(1):18-29.

[6][日]全国訪問教育研究会.訪問教育に関する第7次全国報告調査の概要―第7次全国調査から見えてくる訪問教育の現状と課題[EB/OL].[2014-8].http://zenhoken.com/wp-content/uploads/2020/06/document03.pdf.

[7][日]総務省.障害者の就業等に関する政策評価(複数府省にまたがる政策の評価(統一性·総合性確保評価)の結果) [EB/OL].[2003-04-15]. https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/daijinkanbou/030415_3.pdf.

[8]张保淑.残疾孩子义务教育2020年全普及[N].人民日报海外版,2017-08-05(8).

[9]赵小红.近20年中国智力残疾学生职业教育研究进展[J].中国特殊教育,2009(8):27-34.

[10]王康.日本的特殊教育及其对中国的启示[D].延边大学硕士论文,2011.

(责任编辑:董维)