长江流域塑料大棚生姜栽培技术

2022-01-12汪李平

汪李平

姜,别名生姜、白姜、川姜、鲜姜等,是姜科姜属多年生草本植物,原产东印度和我国热带多雨地区。姜在中国、日本、印度栽培最多,欧美各国栽培较少。除东北和西北的寒冷地区外,我国各地都有栽培。

姜是一种产量高,食用范围广,经济效益好的蔬菜。除熟食作香料调味外,可生食,可煮、炒,烧鱼、炖肉,甚至素炒。还可以加工成各种姜制品,如糖姜、冰姜、醋姜、糟姜、姜芽、桂花姜、酱渍姜、干姜等,供人们四季食用,香甜脆辣,回味无穷,且久贮不腐。

姜的食用部分是根状茎,有特殊的辣香味(姜油酮、姜油酚及姜油醇等),具去腥、除膻、淡臭的功效,是烹饪中不可缺少的重要调料,有“菜中之祖”之称。姜还含有蛋白质、多糖、维生素和多种微量元素,据测定,每100 g鲜姜中含蛋白质1.3 g,粗脂肪0.6 g,碳水化合物10.3 g,不溶性膳食纤维2.7 g,钠15 mg,镁44 mg,磷25 mg,钾295 mg,钙27 mg,锰3.2 mg,铁1.4 mg,铜0.14 mg,锌0.34 mg,维生素A 28μg,硫胺素0.02 mg,核黄素0.03 mg,烟酰胺0.8 mg,抗坏血酸4 mg。

姜自古就被民间视为药食同源的保健品,既是美味蔬菜,也是解除膻腥的调味品,同时还具有祛寒、祛湿、暖胃、加速血液循环等多种保健功能。祖国传统医药学早将其列为传统草药。农谚云:“冬吃萝卜夏吃姜,不劳大夫开药方”“一片生姜,胜过丹方”“一杯姜汤,老少安康”。药用姜以老姜为主,姜肉、姜汁、姜皮都具有药用价值。

1 品种类型

按照完全成长的姜植株形态和生长习性,可分为疏苗型和密苗型2种类型。前者植株高大,茎秆粗壮,分枝疏少,肉质根茎簇生,姜块肥大,节少而稀,多单层排列,如山东莱芜大姜、广州疏轮大肉姜等,此类品种纤维少、肉质嫩,适于作鲜姜种植;后者长势中等,分枝力强,肉质根茎簇生,节多而密,双层或多层排列,如余杭红爪姜、永康五指岩生姜、衢州的白坞口生姜等,此类品种味较辣,品质佳,多适于山地种植。

我国各地姜的地方栽培品种较多,多以主产地的地名或根茎及姜芽的形状和色泽来命名。按产地来命名的,如河南张良姜、山东莱芜姜;按根茎皮色来命名的,如安徽铜陵白姜、陕西城固黄姜;按姜芽的形状来命名的有竹根姜、凤头姜等;还有根据芽色来命名的,如浙江黄爪姜、福建红芽姜等。

①红爪姜 又名大莲姜。南方各地常用品种。因分枝节处皮呈浅紫红色,外形肥大如爪而得名。株高70 cm左右,长势较强,分枝数疏少,姜块皮色淡黄,肉质鲜黄,纤维少,辛味浓,品质佳;耐干旱,发病少,适应性强,产量高,单株根茎质量1 500~2 000 g。

②黄爪姜 浙江省临平一带农家品种。植株较矮,芽不带红色,姜块节间短而密,皮淡黄色,肉质微密,辛辣味浓。单株根茎质量250 g左右。

③铜陵白姜 安徽铜陵地方品种,在安徽省栽培较普遍,是制作糖冰姜的上好原料。植株生长势强,株高80~90 cm,且分枝较多,一般15~20枝。嫩芽粗壮,深粉红色,根茎肥大,分枝较密,姜球呈双行排列。鲜姜外皮光滑,呈乳白色至淡黄色,嫩芽粉红色,比较粗壮。姜块呈佛手状形态,块大皮薄,纤维含量少,肉质脆嫩,汁多渣少,具有较浓郁的芳香气,辛辣味中等,品质良好。适于鲜食、腌制、糖渍等多种用途。单株根茎质量400~600 g,每667 m2产鲜姜1 500~2 000 kg。

④竹根姜 四川省地方品种。株高一般在70 cm左右,叶色绿。根茎为不规则掌状,嫩姜表皮鳞芽紫红色,老姜表皮浅黄色,肉质细嫩,纤维少,品质佳。一般单株根茎质量250~500 g。

⑤疏轮大肉姜 原产广州市郊,株高60~80 cm,生长势中等,肉质根茎簇生,分枝较疏,单层排列,姜块肥大,嫩芽粉红色,耐旱,忌水。皮、肉均呈淡黄色,味辣,纤维少,肉质嫩,品质佳。一般单株根茎质量1 000~2 000 g。

⑥密轮细肉姜 肉质根茎簇生,分生能力强,分枝较密,双层排列。肉质致密,纤维多,味较辣、品质佳,肉与表皮淡黄色,芽紫红,单株根茎质量750~2 000 g,耐旱,抗病。

⑦莱芜大姜 植株高大粗壮,生长势强,叶色深绿,株高80~90 cm,叶片大而肥厚。每株可分10~15枝,姜块肥大,黄皮黄肉,表皮光滑鲜亮,肉质细嫩,辛辣味较淡。一般单株根茎质量800 g左右,重者在1 500 g以上。

⑧莱芜小姜 为中国名优小姜品种,生长势旺,叶色翠绿,株高70~80 cm。根茎黄皮黄肉,且排列紧密,节间较短,姜球上部鳞片呈浅红色。根茎肉质细嫩,辛香味浓,纤维少,含水量低,品质优良。单株根茎质量300~400 g,重者在750 g以上。

⑨红芽姜 分布在福建、湖南等省。植株生长势强,分枝数多。根茎皮淡黄色,芽淡红色,根茎肉色蜡黄,纤维少,风味佳。单株根茎质量可达500 g左右。

⑩凤头姜 因形似凤头而得名,主产湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县(来凤生姜因每柄有二三十头,形如凤凰头,俗称“凤头姜”),是来凤县民间经过长期选育稳定下来的地方优良生姜品种。其姜柄如指,尖端鲜红,略带紫色,块茎雪白。凤头姜皮薄色鲜、无筋脆嫩、富硒多汁、辛辣适中、味美可口、开胃生津、风味独特、醇香浓郁持久,为姜中独具特色之佳品,在全国生姜品种中独树一帜,因而早已是东南亚市场青睐的畅销品。因为来凤县有吃子姜的习惯,当地的凤头姜可分2次采收,一次是6~10月,可采收子姜;没有采收完的子姜留到11月以后采收老姜,每667 m2子姜产量在1 000~1 500 kg,老姜产量在2 500 kg左右。

⑪白口姜 福建省地方品种。植株生长势强,耐高温。平均株高93 cm,地上茎粗约1.3 cm,单株分枝数9个。姜块肥厚适中(直径约2.5 cm),单层排列,呈不规则掌状,表皮及姜肉均为淡黄色,鳞片紫红色,芽粉红色,姜块肉质脆嫩、纤维少,辣味适中。一般单株根茎质量400 g左右,每667 m2产量1 500~2 000 kg。

⑫山农大姜1号 山东农业大学选育的大姜新品种,其叶片平展开张,叶色浓绿;植株分枝少且粗壮,地上茎分枝一般只有10~15个;根茎少而壮,姜块大,姜芽肥壮,商品性状好,辛辣味适中;抗寒性强,可适当提早种植和延迟收获;一般每667 m2产量为6 000 kg,高产的可达7 500 kg。

⑬鲁优1号 以莱芜小姜为材料,通过秋水仙碱诱变选育而成的生姜新品种。植株生长势较强,一般株高80~100 cm;叶深绿色,分枝少,每株10~13个分枝,属于疏苗型品种;根茎黄皮黄肉,表皮光滑,肉质细嫩,辛香味浓;肉质根茎姜球数较少,排列紧密,节间长而疏,单层排列;平均单株根茎质量1 500 g左右,肥沃土壤栽培,每667 m2栽植4 500株左右,平均产量5 000 kg。

2 栽培特性

2.1 形态特征

生姜在植物学分类上属于单子叶植物,它具有发达的根、茎、叶,很少见花、果。

①根 生姜是多年生宿根植物,它的根有2种。一种是纤维根,每株12~16条,洁白如线,分布在1尺(1尺=33.3 cm)之内的土层中,专吸收水分和养料,供应全株需要,同时还起着固定植株的作用。另一种是肉质根,每株9~15条,每条肉质根的长度为10~20 cm,粗度上看,细者如火香,粗者似筷,其主要作用是吸收营养,贮藏物质,供应植株生长发育的需要。总之,生姜的根系由纤维根和肉质根构成,因而,要求在土层深厚、疏松,富含有机质的土壤环境条件下生长。

②茎 生姜的茎可分为2种。一种是地上茎,高60~100 cm,极少数有130~160 cm,粗0.5~1.0 cm。地上茎长出地面,其基部带有赤色,其余为绿色,地上茎着生叶片,它是输送营养物质的渠道。另外一种是地下茎,肥大成不整齐的扁平形的根状茎,表皮黄色或灰白色,群众称其为“根茎”,也就是日常生活中所食用的姜。根茎上具有肥大的芽,栽植后可生长新的植株,植株的侧面可以形成多次分枝,产生新姜,从而形成扁平的姜块,就是人们栽培的目标产品。

③叶 生姜的叶片呈广披针形,互生,排列成2列。每株生姜有叶片17~23片,叶长一般为16~26 cm,叶宽为1.5 cm左右,叶片比较薄,中脉较粗,叶缘呈微波状,叶的背面有白色极细小的茸毛,叶正面光滑无毛,叶色呈淡黄绿色或绿色。叶脉均从主脉发出,叶舌很小,叶顶部平截或少凹,无叶柄或有而极短。叶片是生姜的重要器官,是制造营养物质的特殊“工厂”,主要参与光合作用,蒸腾作用和呼吸作用。

④花 生姜的花似蘘荷花,一般开花者很少。即使开花也是极个别的,花的颜色呈淡黄色或紫红色,花莛直立,从根茎上发出,高25~30 cm,被以覆瓦状疏离的鳞片、穗状花序,卵形或椭圆形,苞片卵形,长约3 cm,先缩具硬尖,橙绿色。

2.2 生长发育周期

姜为无性繁殖,播种所用的就是根状茎。姜的根状茎无自然休眠期。收获之后,遇到适宜的环境即可发芽。根据生长特性和生长季节,生姜的整个生长过程可人为分为发芽期、幼苗期、旺盛生长期、根茎休眠期4个时期。

①发芽期 从种姜上幼芽萌发至第1片姜叶展开为发芽期。发芽过程包括萌动、破皮、鳞片发生、发根、幼苗形成等几部分。生姜的发芽极慢,一般条件下,从催芽到第1片叶展开约需50 d。姜发芽期主要依靠种姜贮藏的养分发芽生长,因此,必须注意姜种的选择。

②幼苗期从第1片叶展开到具有2个较大的侧枝,即俗称“三股杈”期,此期为幼苗期,需60~70 d。这一时期,由完全依靠母体营养转到新株能够吸收和制造养分。以主茎和根系生长为主,生长缓慢,生长量较小。但该期是为后期产量形成的基础时期,在栽培管理上,应着重提高地温,促进发根,清除杂草,以培养壮苗。

③旺盛生长期 从第2侧枝形成到新姜采收为旺盛生长期。此期分枝大量发生,叶数剧增,叶面积迅速扩大,地下根状茎加速膨大,是产品器官形成的主要时期。此期需70~75 d。前期以茎叶生长为主,后期以地下根状茎膨大为主。在栽培管理上,盛长前期应加强肥水管理,促进发棵,使之形成强大的光合系统,并保持较强的光合能力;盛长后期应促进养分的运输和积累,并注意防止茎叶早衰,结合浇水和追肥进行培土,为根茎快速膨大创造适宜的条件。

④根茎休眠期 姜不耐霜、不耐寒,北方天气寒冷,不能在露地生长,通常在霜期到来之前便收获贮藏,迫使根茎进入休眠。休眠期因贮藏条件不同而有较大差异,短者几十天,长者达几年。贮藏过程中,要保持适宜的温度和湿度,既要防止温度过高造成根茎发芽、消耗养分,又要防止温度过低使根茎遭受冻害。生姜适宜的贮藏温度为11~15℃(5℃以下易受冻害,15℃以上姜易发芽),相对湿度75%~85%。

2.3 对环境要求

①温度 姜喜温暖,不耐霜冻。肉质根茎幼芽在16~17℃开始萌发,适宜发芽温度范围在22~25℃,高于28℃则导致幼苗徒长而瘦弱。茎叶生长期以25~28℃为宜,低于15℃或高于35℃则生长受抑,姜苗及根群生长减慢或停止,植株渐渐死亡。根茎生长盛期要求昼温22~25℃,夜温18℃以上。

②光照 姜喜阴凉,对光照反应不敏感,光呼吸损耗仅占光合产物的2%~5%,为低光呼吸植物。其发芽和根茎膨大需在黑暗环境进中行,幼苗期要求中等光照强度,不耐强光,在花荫状态下生长良好,旺盛生长期则仍需要较强的光照以利光合作用。长江流域夏季栽培应搭建荫棚或安排在瓜果棚架下生长。

③水分 姜根群浅,吸收水分能力较弱,且叶面保护组织不发达以致水分蒸发快,因此不耐干旱,对水分要求较严格。出苗期生长缓慢需水不多,但若土壤湿度过大,则发芽、出苗缓慢,并易导致种姜腐烂。生长盛期需水量大大增加,应经常保持土壤湿润,土壤持水量以在70%~80%为宜。若土壤持水量低于20%,则生长不良,纤维素增多,品质变劣。生长后期需水量逐渐减少,若土壤湿度过高则易导致根茎腐烂。

④土壤 姜对土壤的适应性强,对土质要求不高,无论砂壤、壤土、黏壤均可种植。但以土层深厚、疏松肥沃、有机质丰富、通气且排水良好的砂壤土种植产量高,姜质细嫩,辛辣味平和,且光洁美观;姜对土壤酸碱度的反应较敏感,适宜的土壤pH值为5.0~7.5,若土壤pH值低于5.0或大于9.0,则姜的根系生长受阻,发育不良,根群甚至停止生长。

⑤养分 生姜属喜肥耐肥作物。在生长过程中,需要不断地从土壤中吸收养分,满足生长所需,全生育期吸收的钾最多,氮次之,然后是镁、钙、磷等。不同生长期对肥料的吸收亦有差别,幼苗期生长缓慢,这一时期对氮、磷、钾三要素的吸收量占全期总吸收量的12.25%;而旺盛生长期生长速度快,这一时期吸收量占全生育期的87.25%。

3 栽培季节

姜喜温暖不耐霜,各地应在终霜期后,地温稳定在15℃以上时播种。长江流域各省露地栽培一般于4月上中旬播种,8~10月收获。在适宜的栽培季节内,以适期早播为好,播种迟,生长期短,则明显减产,因此各地应早备种姜,早催芽,力争适期早栽。

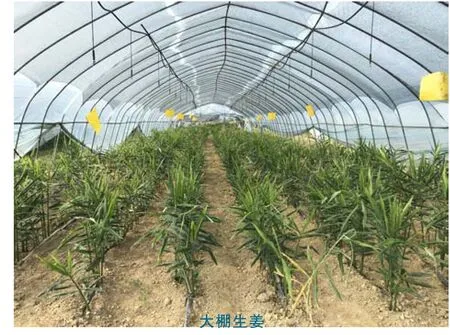

近年来,长江流域各地探索大棚生姜早熟栽培,2月底3月初播种,6月底7月初即可采收嫩姜上市,上市期比露地提早1个多月,由于上市早、产量稳、售价高、效益好,显现出较好的发展应用前景。

4 大棚栽培

4.1 选地整地施基肥

选择近3 a未种植过生姜,且土质肥沃、土层深厚、疏松透气、富含有机质、排灌便利、微酸性的砂壤土、壤土种植,过酸及偏碱性土壤要施用土壤调理剂或多施有机肥。生姜不宜连作,应与十字花科、豆科作物进行3 a以上的轮作,有条件的宜采取水旱轮作。

种植前15~20 d,塑料大棚密闭保温,以提高土壤温度。

种植前7~10 d,结合翻耕土壤施足底肥,每667 m2撒施腐熟有机肥2 000~3 000 kg,通过旋耕使土肥混匀。

种植前5~7 d,结合整地作畦(6 m大棚作4畦,8 m大棚作5畦),每667 m2沟施(每畦中间开施肥沟)腐熟饼肥75~100 kg,优质三元复合肥50 kg或尿素、过磷酸钙、硫酸钾各25 kg。

4.2 种姜催芽处理

应根据市场消费需求和区域适应性,选用商品性好、市场适销对路、早熟优质高产抗病的品种,长江流域大棚栽培常用莱芜大姜、红爪姜、疏轮大肉姜、竹根姜、铜陵白姜、凤头姜等品种。种姜要求姜块肥大饱满,皮色光亮,肉质新鲜,无机械损伤,无病虫为害。

选好的姜种晾晒1~2 d,每天翻动2次,剔除干瘪、干枯及发软的姜块。

播种前30~40 d可进行种姜催芽。种姜催芽前可用40%甲醛100倍液或高锰酸钾1 000倍液浸泡20~30 min,捞出后用清水洗净。催芽方法有电热催芽、火炕催芽、催芽室催芽和棚室堆码催芽等。电热催芽是在棚室或房屋内铺上地热线进行加热,可在地上先铺2层草苫或麻袋,再在其上放50~60 cm厚的姜块,最后再盖上2层草苫或麻袋进行保温;火炕催芽的原理与电热催芽相同,只是加热时下部需垫起15 cm高,以利通风和受热均匀;催芽室催芽是根据催芽的种姜数量提前建设好催芽室,将种姜放在塑料周转箱中,再将周转箱摆放在搭建好的木质或塑料层架上,通过空调保持室内温湿度,注意通风换气;棚室堆码催芽则是利用密闭大棚温室的保温增温作用,将种姜放入塑料网袋中,堆码高度为80~100 cm,然后用草帘或保温被覆盖保温,棚室内应设置火炉在低温严寒时短期加温,但应注意增设烟道排出烟气。不论采用哪种催芽方法,催芽温度都以保持在20~28℃为宜,催芽期间需每隔3~5 d调换一下姜块的位置并剔除烂姜、病姜,并注意通风换气,确保种姜的健康和受热均匀,一般30~40 d即可催出短壮的姜芽。当姜芽长到1.0~1.5 cm时,应停止加温,并将种姜平铺在草苫或报纸上,使其绿化变软准备播种,避免栽种时芽易碰伤。

选择冷尾暖头的晴天,把催好芽的种姜取出,放在干燥清洁的地方进行掰种。将种姜掰成或切成50~75 g的小块,伤口可蘸草木灰消毒,确保每小块种姜上具有1~2个壮芽(注意种姜催芽处理的应在催芽后再掰成块),每667 m2用种500~600 kg。

4.3 适期播种

长江流域2月下旬3月上旬,在棚内气温稳定在12℃以上时即可选冷尾暖头晴天播种。播种前沿栽培畦走向挖种植沟,每畦2条种植沟,沟距40~50 cm,沟深7~10 cm,沟宽15 cm,浇透底水,待底水下渗后按15~20 cm株距摆放姜种,姜块平放于沟底,姜芽朝上,姜芽方向要求一致且与沟垂直,轻按姜块入土,以利发新根,再覆土整平畦面,铺设滴灌带,并在畦面上覆盖薄膜保温保湿。

4.4 大棚管理

生姜是喜温作物,最适宜的生长温度范围是20~28℃,当棚温低于15℃或高于35℃时,都对生姜生长不利。播种后密闭大棚保温,经15~20 d,种姜开始出苗,及时揭除地面覆盖的薄膜,以防烫伤幼苗。至3月中下旬,随着气温升高,晴天中午注意通风降温,保持棚温白天25~30℃、夜间15~18℃为宜。至4月中下旬,待外界气温稳定在20℃以上时,大棚两边和棚头可保持全天通风。

生姜喜温耐荫,不耐强光,也不能完全遮荫。光照过强或过弱,都会导致产量降低、品质下降。应根据生育阶段和天气情况,及时调控大棚的光照强度。进入5月中下旬后,大棚内温度较高,植株也进入旺盛生长期,可使用遮光率60%左右的遮阳网适当遮光降温,避免光照过强、温度过高影响植株生长和根茎膨大。

4.5 肥水管理及培土

大棚生姜一般3月中下旬开始出苗,及时揭开地面覆盖的薄膜后,应选晴天的上午浇小水以促姜苗生长,中午时可适当通风以降低大棚空气湿度。生姜喜湿润不耐旱。苗期应保持畦面湿润,中后期姜苗封行后,一般宜保持土壤表面干燥,避免病虫害蔓延。长江流域雨季应及时做好清沟排水,避免棚内积水。

大棚生姜生育期短,从种植到收获一般80~100 d,但整个生长期需肥量仍较多,生姜属于喜肥耐肥作物,施肥原则是施足基肥、巧施追肥。基肥占总施肥量的60%~70%,追肥则需根据植株生长情况巧施。幼苗期植株生长量小,需肥不多,但幼苗生长期长,为促进幼苗生长健壮,可在大多数姜苗高30 cm左右,具1~2个小分枝时,轻施追肥1次,每667 m2用2~3 kg水溶性复合肥(如喜冲冲18-18-18+TE)稀释800~1 000倍滴灌,或667 m2用3~5 kg尿素浇施提苗,施肥后结合中耕除草进行培土,将行间土壤培于姜苗基部。以后每隔15~20 d结合培土追施肥料1次,总共不少于3次,每次用5 kg/667 m2水溶性复合肥(如喜冲冲18-18-18+TE)稀释600~800倍滴灌,或施用优质三元复合肥10~15 kg/667 m2。

表1 生姜常见病虫害及推荐使用药剂

4.6 采收及留种

长江流域大棚栽培生姜从7~8月即可陆续采收,早采产量低,但产值高,生产实践中,菜农根据市场需要进行分次采收。

收种姜:又叫“偷娘姜”,即在5月中下旬当植株有5~6片叶时,采收老姜(即娘姜),方法是用小锄或铲撬开土壤,轻轻拿下种姜,取出老姜后,马上覆土并及时追肥。种姜不蚀本,所以农谚有“姜够本”之说。

收嫩姜(子姜):6月底7月上旬可以采收新姜,即子姜,新姜肥嫩,适于鲜食及加工,采收愈早,产量愈低,主要由市场价值规律决定,大棚栽培宜及时采收嫩姜上市。收获可采用挖掘法,或先浇水润土,过2 d后将生姜整株拔起,抖落大部分泥土,用小刀从茎基部切断,清洗整形后装箱上市,生姜表面的泥土可用高压水柱冲洗。

收老姜:9月底10月初,大棚生姜地上部茎叶开始枯黄,即可采收老姜,此时采收产量高,辣味重,耐贮藏,可加工、鲜食及留种。

留种:留种用的姜,应设采种田,生长期内多施磷、钾肥,少施氮肥。选晴天采收,选择根茎粗壮、充实,无病虫及损伤姜块,单独贮存,在贮藏期经常检查,拣出病、坏姜。

4.7 病虫害防治

长江流域大棚生姜病害主要有姜瘟病、炭疽病、茎腐病、病毒病等,虫害主要有姜螟、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、蚜虫、蓟马和地下害虫。

应根据生姜病虫害的发生规律及为害特点,本着“预防为主,综合防治”的原则,综合运用农业防治、物理防治、生物防治和化学防治技术安全、经济、有效地防控病虫害。

①农业防治 实行轮作、间种套种;选用抗病品种;无病田留种;深翻土地和改良土壤;栽种前对种姜进行消毒和筛选,挑选无健康的种姜;使用腐熟的农家肥作底肥;发现病株立即拔出销毁,并在病窝内撒生石灰消毒;控制好大棚温湿度;采用测土配方施肥,增施有机肥,磷、钾肥及中、微量元素肥料;雨季及时清沟排水,严防棚内积水;保持田间干爽,及时清除杂草;每个生产季结束后,及时进行土壤消毒处理。

②物理防治 包括利用防虫网覆盖作物,阻隔害虫;利用频振式杀虫灯进行捕虫;利用黄板、蓝板或性趋化剂等诱杀成虫。

③生物防治 积极保护利用天敌,如利用七星瓢虫、草蛉防治蚜虫,利用赤眼蜂防治姜螟。利用性信息素诱杀斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、姜螟。使用生物农药,如用中生菌素等防治姜瘟病、炭疽病,使用苏云金杆菌防治姜螟、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾等,利用苦参碱防治蚜虫等,利用云菊乳油灌根,防治姜蛆、蝼蛄等地下害虫。

④化学防治 大棚生姜应按照《绿色食品 农药使用准则》(NY/T 393-2020)标准规定选择绿色食品生产允许使用的农药,并严格按农药标签说明控制施药计量、施药次数和安全间隔期。注意农药不能酸碱混配,禁止使用各类化学除草剂。生姜生产常见病虫害及农药使用要求见表1,每种化学合成农药在1个生育期内只能使用1次,严格遵照农药安全间隔期的要求。