以主动脉夹层和腹主动脉瘤为例谈中国主动脉疾病诊疗研究现状

2022-01-12罗明尧舒畅陈冬方坤

罗明尧 舒畅 陈冬 方坤

主动脉疾病包括主动脉夹层、主动脉瘤、主动脉溃疡、主动脉血肿等,大多病情凶险,致死率和致残率较高,治疗难度较大。本文拟以主动脉夹层和腹主动脉瘤为例,从流行病学、危险因素、发病特征、治疗手段、治疗结局、医疗花费等方面,总结国内学者公开发表的最新研究,结合国家医院质量检测系统(Hospital Quality Monitoring System,HQMS)有关数据,进行总结分析。

一、主动脉夹层

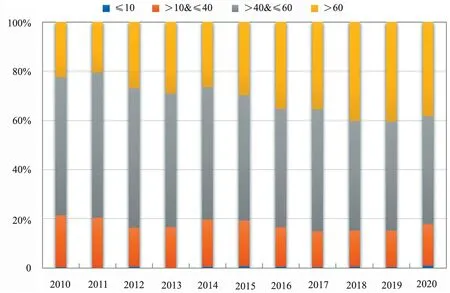

1.流行病学:根据2011年中国健康保险数据进行估测,中国大陆急性主动脉夹层年发病率约为2.8/10万,男性高于女性(3.7/10万 vs 1.5/10万),平均发病年龄为58.9岁[1],低于西方国家急性主动脉夹层国际注册研究显示的63.1岁[2]。国内一项主动脉夹层注册研究(Sino-RAD) 结果显示,中国主动脉夹层病人平均年龄为51.8岁,患病年龄较欧美国家年轻10岁左右[3]。一项单中心研究回顾性分析了2002~2018年在其中心就诊的5352例主动脉夹层病人资料,发现主动脉夹层的发病年龄从12~92岁不等,平均年龄(49.56±11.58)岁,其中41~50岁的病人人数最多,占所有入组病人人数的 30.70%;2002~2018年,就诊病人人数呈增多趋势,男性病人均多于女性病人[4]。另有研究分析了2011~2018年共2048例主动脉夹层病人资料,病人平均年龄(53.4±10.9)岁,55岁以下1161例(56.7%),男性1657例(80.9%),Stanford A型夹层为935例(45.7%)[5]。中国医学科学院阜外医院近年来主动脉手术病人年龄变化趋势及有关数据见图1。

图1 主动脉手术病人年龄分布

主动脉夹层发病具有季节型特征,在冬季(十二月前后)出现高峰,在夏季(六月前后)出现低谷,并且呈现出昼夜节律变化,夜间2∶00~3∶00出现低谷,上午9∶00~10∶00及下午16∶00~17∶00出现峰值[5]。新疆医科大学对734例主动脉夹层病人分析后发现,Stanford A型夹层病人在17∶00~20∶00发病人数最多(33.3%),在1∶00~4∶00发病人数最少(P<0.05);Stanford B型夹层病人在冬季发病人数最多(30.3%),在夏季发病人数最少(P<0.05)[6]。

2.危险因素:(1)高血压:国人主动脉夹层病人高血压患病率为78.6%[7],中国巨大的高血压人口基数和较低的控制率被认为是主动脉夹层最为重要的病因和危险因素。(2)基因突变:基因突变导致的主动脉壁先天发育缺陷,例如以原纤维蛋白(FBN)-1基因突变导致的马凡氏综合征。有研究表明,miR-31-5p可显著抑制心肌蛋白水平,并促进主动脉夹层的发生,突变基因ALDH2可下调miR-31-5p表达水平,从而使携带该突变基因的受试者与携带野生型等位基因的受试者相比,发生A型主动脉夹层的风险降低了约50%[8]。(3)空气污染:有研究显示,空气污染可能与急性主动脉夹层就诊数量增加有关,当PM2.5高于WHO空气质量准则规定的上限(日均37.5 μg/m3)时,PM2.5浓度每增加10 μg/m3,急性主动脉夹层就诊数量增加4.84%,尤其老龄、男性病人以及寒冷季节中表现更明显[9]。

3.临床表现及生物标志物:中国一项注册研究表明,疼痛为主动脉夹层最普遍的主诉,88.1%的夹层病人发病时有疼痛症状,70.3%的病人为突发疼痛。Stanford A型夹层病人有疼痛表现者占89.4%,其中前胸痛76.3%,背痛56.5%,迁移痛12.3%;Stanford B型夹层中背痛占73.8%,腹痛占14.2%[10]。目前,临床上对主动脉夹层有诊断价值的床旁生物标志物有血浆 D-二聚体,在发病后1小时后即可升高;可溶性弹性蛋白片段可作为主动脉夹层和急性心肌缺血的鉴别诊断指标之一;此外,C反应蛋白 >11.2 mg/L为主动脉夹层病人院内病死率的独立危险因素。其中,D-二聚体是用于主动脉夹层诊断最广泛有效的生化指标[11]。

4.发病至到院时间:国内一项调查研究显示,173例病人院前时间为12~20 350分钟,平均为70.0分钟。病人的文化程度越高、居住地与医疗机构的距离越短、自觉症状越严重、有持续性疼痛、打120入院的病人,院前时间较短[12]。

5.死亡率:未经手术治疗的急性Stanford A型主动脉夹层发病24小时内病死率每小时增加1%~2%,发病1周病死率超过70%。急性Stanford B型主动脉夹层死亡率相对较低,经最佳药物治疗,5年生存率约为60%[3]。

由于近年来主动脉夹层诊疗技术的进步,其院内病死率较前有所下降。宁夏医科大学总医院的研究表明,主动脉夹层的院内病死率在2000~2008年为18.37%,其中A型为43.75%,B型为6.06%,两者差异有统计学意义;而2009~2017年院内病死率为12.23%,其中A型为27.17%,B型为5.48%[13]。

6.治疗:国内一项注册登记研究显示,对于A型主动脉夹层,单纯药物治疗率为35.6%,病死率为42.5%;外科手术治疗率为52.6%,死亡率为5.3%;而对于B型主动脉夹层,单纯药物治疗率为21.3%,病死率为9.8%;外科手术治疗率为4.4%,死亡率为8.0%;腔内治疗率为69.6%,死亡率为2.5%[3]。主动脉弓置换及支架象鼻置入术成为国内A型夹层外科矫治的常用术式,这一术式在经验丰富的中心手术死亡率可降至5%以下[14]。

目前,对于经过严格选择的累及弓部主动脉B型夹层,胸主动脉腔内修复术(TEVAR)联合烟囱技术、原位开窗技术、体外开窗技术、分支支架技术均是可行的选择,近中期结果满意,远期结果尚需观察[15-16]。目前,全腔内技术还不适合全面推广应用于主动脉弓部病变治疗,还需更多循证医学证据的积累,尤其是双分支、三分支重建技术的运用需要十分谨慎,建议由腔内和开放手术团队共同商议判断手术适应证。因此,外科开放手术与微创腔内修复技术相融合的概念应运而生,即杂交技术(Hybrid 技术):一方面通过外科手段获得确切安全的锚定区;另一方面借助腔内修复技术大幅减小手术创伤或缩短手术时间。目前根据主动脉弓部杂交技术治疗术式的不同,国内学者将其分为4型[17]

7.手术量[1]:国内主动脉疾病治疗中心的手术量已经处于全球领先水平。中国医学科学院阜外医院外科年报显示,阜外医院2019年主动脉疾病手术1519例,较2018年增长3.1%,其中开放手术909例,腔内手术528例,杂交手术82例,手术总量连续第3年超过美国排名第1的克里夫兰诊所。在接受腔内微创修复的病人中,非常值得关注的数据变化趋势是越来越高比例(183例)采用了烟囱技术、潜望镜技术以及开窗技术、分支支架技术等重建分支动脉,手术难度不断增加,手术费用也将相应增加,同时也体现了基层医院实施此类手术的能力提升,解决了相对简单的病例,未来转运到大中心的病人,手术复杂程度还将持续增加,这也是腔内技术普及过程中必然经历的历史阶段。

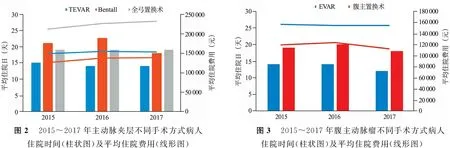

8.住院费用及时间:不同类型主动脉夹层的手术方式不同,其住院时间与住院费用各不相同。国家卫生健康委员会HQMS数据显示,2017年中国TEVAR手术平均住院时间中位数为14天,平均住院费用为15.25万元;单纯带主动脉瓣人工血管升主动脉替换术(Bentall手术)平均住院时间中位数为18天,平均住费用为13.86万元;全主动脉弓人工血管置换术病人平均住院时间中位数约为19天,平均住院费用为23.03万元(图2)。

9.新冠疫情与主动脉急症:2020年初新型冠状病毒疫情爆发,对主动脉急症的诊疗带来了巨大的挑战。2020年1月16日至2月26日,湖北省多个心脏大血管中心共完成37例急性主动脉夹层手术,包括Stanford A型主动脉夹层开放手术18例,Stanford B型主动脉夹层介入手术19例。急性Stanford A型主动脉夹层手术方式包括Stanford升主动脉置换10例,Bentall手术8例;全弓置换+支架象鼻手术14例。19例急性Stanford B型主动脉夹层行胸主动脉覆膜支架腔内隔绝术,2例同时采用左锁骨下动脉的烟囱技术。术后30天内无死亡病例,并且无医护人员感染及病人交叉感染病例[18]。

二、腹主动脉瘤

1.患病率:中国中部地区3个城市及2个农村社区共5402例≥40岁具有相关危险因素的人群筛查发现,腹主动脉瘤患病率为0.33%,男性高于女性(0.55% vs 0.14%);年龄55岁~75岁人群腹主动脉瘤患病率高于其他年龄段(0.51% vs 0.11%)[19]。一项东北地区的横断面调查对辽宁省4个城市共计3560例年龄>60岁的人群进行腹主动脉超声筛查,腹主动脉瘤的阳性检出率为0.9%,男性高于女性[20]。

2.危险因素:有研究表明,吸烟者腹主动脉瘤的发病风险是非吸烟者的5.23倍,高血压病人是非高血压病人的1.88倍,血脂异常病人是血脂正常者的2.61倍。血清超敏C反应蛋白和同型半胱氨酸过高与腹主动脉瘤有相关性[21]。此外,血浆D-二聚体的增加可以作为腹主动脉瘤进展的预测因子[22]。miR1-45和miR-30c-2*在腹主动脉瘤中下调microRNA,可抑制腹主动脉瘤的进展[23]。

3.并发症:一项关于国人腹主动脉瘤增长速度的Meta分析表明,中国人群腹主动脉瘤的年生长速度为0.18~0.75厘米/年,瘤体直径越大,生长速度越快。动脉瘤直径为3.0~3.9 cm,4.0~5.9 cm和≥6.0 cm的个体,瘤体平均年生长速度分别为0.21 cm、0.38 cm和0.71 cm。进一步分析发现,小瘤体(直径3.0~4.9 cm)平均年生长速度为0.28 cm,大瘤体(直径≥ 5.0 cm)为0.75 cm[24]。

4.就诊时间:大多数腹主动脉瘤无症状,病人无意中或在查体时发现腹部搏动性包块。破裂性腹主动脉瘤由于具有腹痛症状,就医一般较为迅速,部分病人由于先到普外科等相关科室排查腹痛原因,或由于基层向上级医院转诊等因素,发病数日或更长时间方到专科就诊。

5.预防及监测:预防腹主动脉瘤最为主要的措施包括控制高血压和动脉粥样硬化的危险因素,戒烟,生活方式干预,定期体检、监测等。

无症状腹主动脉瘤通常为体检发现,如果瘤体直径<4 cm,建议每2~3年进行一次彩色多普勒超声检查;如果瘤体直径为4~5 cm,建议每年至少行一次超声或CTA检查;一旦发现瘤体>5 cm(男性)或>4.5 cm(女性),或瘤体增长速度过快(>1厘米/年),则需要尽快手术治疗。一旦确诊,在观察期间应严格戒烟,同时注意控制血压和心率。

6.治疗:主要包括药物治疗、开放手术治疗以及腔内治疗。(1)开放手术:目前,腹主动脉瘤择期开放手术死亡率为2%~8%,破裂腹主动脉瘤的手术死亡率为40%~70%。肾下型腹主动脉瘤,其手术的5年存活率为60%~75%,10年存活率为40%~50%。(2)腔内治疗:国内一项10年单中心研究表明,腔内治疗的技术成功率为 91.1%。围手术期病死率为1.3%。1年、3年、5年和10年累积总体生存率分别为 95.1%、84.0%、69.5%和38.6%。其中,高龄、术前动脉瘤破裂和短瘤颈是EVAR术后远期生存的独立预后因素[25]。一项Meta研究表明,中国人群比西方人群更倾向于接受腔内治疗(44.5% vs 41.5%,P=0.012)。在西方研究中,腹主动脉EVAR病人出院后30天的死亡率明显低于开放手术病人;然而,中国病人EVAR术后30天死亡率较之开放手术则没有显著降低[26]。

7.住院费用及时间:HQMS数据显示,2017年中国腹主动脉瘤人工血管置换术病人平均住院时间中位数为18天,平均住院费用为11.23万元;2017年EVAR手术平均住院费用为15.42万元,其平均住院时间中位数由2015年的15天下降至2017年的12天(图3)。

图2 2015~2017年主动脉夹层不同手术方式病人住院时间(柱状图)及平均住院费用(线形图) 图3 2015~2017年腹主动脉瘤不同手术方式病人住院时间(柱状图)及平均住院费用(线形图)

综上所述,中国主动脉疾病的诊疗研究大致呈现以下特征:主要病种的流行病学研究不多,发病率数据仍需完善;致病危险因素研究从器官系统水平走向分子水平,基因检测的临床运用逐步得到重视;外科治疗技术逐步走向开放式手术、腔内微创修复术和杂交手术并存的局面[27];基层单位有关治疗技术逐步普及,尤其是腔内技术普及程度显著优于开放式手术和杂交手术。