医疗决策中医务人员的价值期望及其影响因素研究*

2022-01-11肖婉琪梁绮珊何艳婷徐碧霞戴文瑜陈佩敏叶荣琛刘俊荣

肖婉琪,梁绮珊,何艳婷,徐碧霞,戴文瑜,陈佩敏,叶荣琛,肖 雯,刘俊荣**

(1 广州医科大学卫生管理学院,广东 广州 511436,346189178@qq.com;2 广州医科大学公共卫生学院,广东 广州 511436;3 广州医科大学南山学院,广东 广州 510180)

医疗决策是指医方对于治疗疾病作出的临床决定,包括决策前的搜集资料、确定目标、拟订方案、决策执行、反馈处理等过程。本文主要关注门诊中医疗决策前的环节,此为医患早期接触的环节,此环节的工作对医患双方建立良好的第一印象及后续合作有重要的影响。本研究将以医患间的内在影响因素与外在影响因素进行比较分析,以探明其影响力的强弱及其相关性。

1 对象与方法

1.1 研究对象

在广州市的8所医院及珠海市的5所医院中,按照从业年限与性别分组,随机选取具有执业资格证且正在从事一线临床工作的医师及注册护士338人进行问卷调查,涉及综合性医院、中医院、专科医院、社区卫生服务中心、妇幼保健院等。

1.2 研究方法

根据研究目的及内容,自行设计调查问卷并咨询专家意见后进行修改,先发放50份问卷进行预调查,在进一步咨询相关专家的基础上,对个别问题措辞及问卷结构进行微调,确定正式问卷。问卷内容包括基本信息、意愿调查及相关问题调查。基本信息包括医方的职业、学历、科室、医疗机构类型及等级等。意愿调查包括决策角色、决策主体、决策参与环节等。相关问题包括医患间内在影响因素与外在影响因素等。

问卷派发采用问卷星软件企业版,派发方式为当面扫描二维码填写电子版问卷与现场纸笔填写纸质版问卷相结合,电子问卷设置为不可转发群或者批量转发,问卷填写时由问卷填写负责人现场指导,设置同一IP地址仅可填写一次,且需完成问卷全部问题才可提交。现场派发和回收问卷,保证问卷填写真实有效。

从问卷星后台导出全部数据后,调查结果采用SPSS19.0统计软件及Excel表格进行描述性统计分析。

1.3 统计学方法

本研究主要使用卡方检验和Cochran Q检验。

卡方检验是一种假设检验方法,属于非参数检验的一种。主要是比较两个及两个以上样本率(构成比)以及两个分类变量的关联性分析。用于分析各影响因素所处的排位是否有差异,数据符合卡方检验中的要求,分析影响因素被选情况与排位情况的关联性大小。

因为本研究的数据涉及多组排序数据,为利用样本数据对总体形态进行推断,使用非参数检验。

Cochran Q检验为多配对样本的非参数检验的一种,非参数检验是利用样本数据对总体分布形态等进行推断的方法,非参数检验方法在推断过程中不涉及有关总体分布的参数。多配对样本的非参数检验是通过分析多组配对样本数据,推断样本来自的多个总体的中位数或分布是否存在显著差异。

2 结果

2.1 基本情况

本次调查共发放问卷338份,回收有效问卷338份,有效率100%。

其中,性别方面:男性占比37.87%,女性占比62.13%;学历方面,医生组大专及以下占比6.10%,本科占比54.93%,研究生占比38.97%;护士组大专及以下占比41.60%,本科占比56.00%,研究生 占比2.40%;从业年限方面:医生组低于5年的占比36.62%,5~9年的占比20.19%,10~19年的占比23.00%,20~29年的占比16.90%,30年以上的占比3.29%;护士组低于5年的占比31.20%,5~9年的占比23.2%,10~19年的占比28.80%,20~29年的占比14.40%,大于30年的占比2.40%。

医方样本人群的人口学特征结构与2017年广东年鉴中的医院类机构的执业医师与注册护士的数据有一定的重合度,有一定的代表价值。总体而言,调查对象从业年限较短、学历水平较高。因医生、护士的从业年限与学历结构有较大的差异,故本文将呈现总体数据及拆分后医生组、护士组的数据,以示对比。

2.2 医方对各医患间内在影响因素重要性判断

本部分为多选排序题,由共计8个不同的影响因素及一个兜底选项“其他因素”构成。要求调查对象选出其中三个自己认为影响最大的因素,并依据其影响力由大到小排序,简称为“第一影响因素”“第二影响因素”“第三影响因素”三个变量,分析各自变量中不同选项的被选情况。

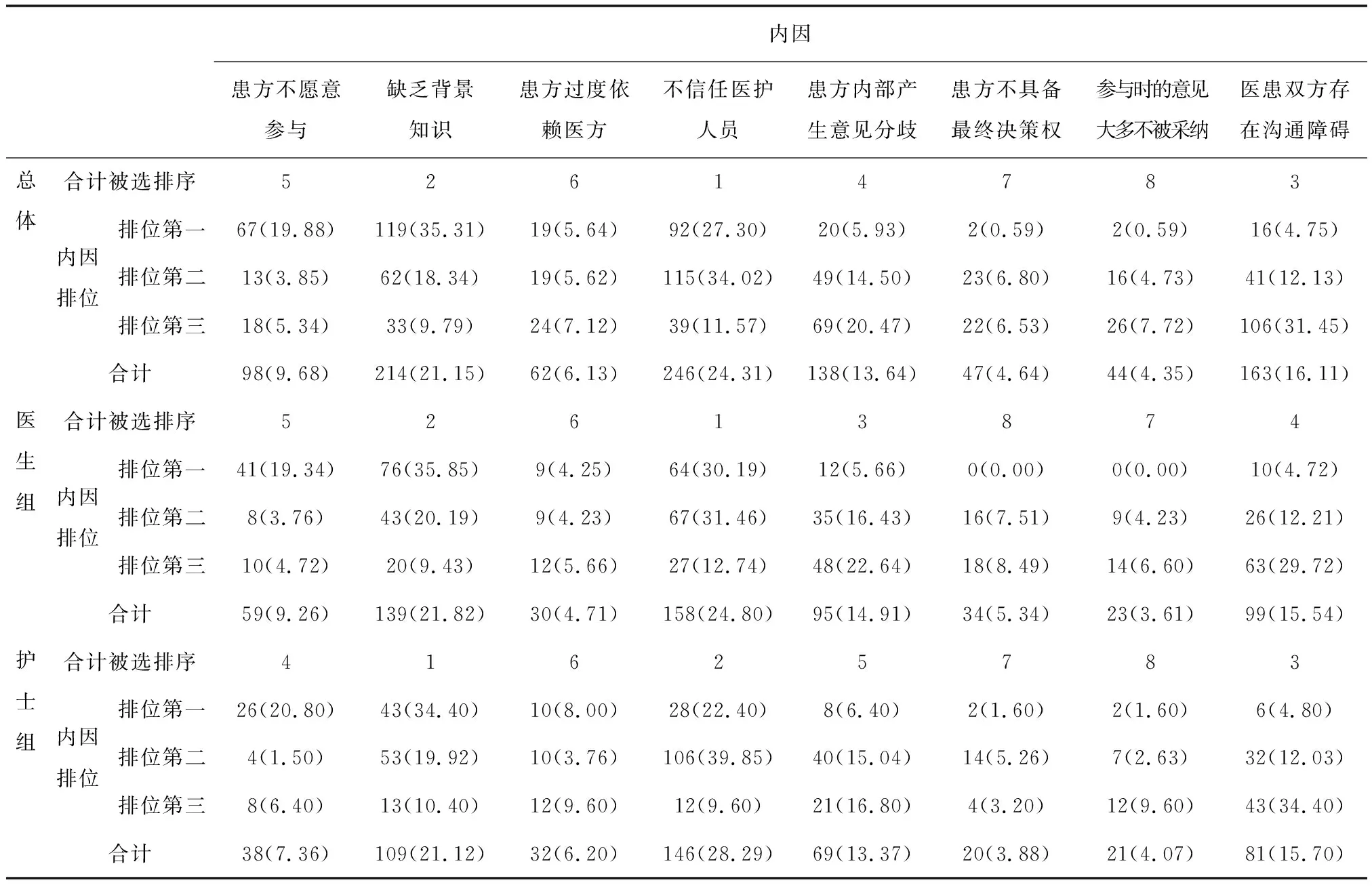

表1中,Cochran Q值分别是:总体为657.24,医生组为458.15,护士组为239.42,且三组的P值均小于0.001。这表明,医方样本人群对医患间不同内在影响因素的各选项响应频率差异有统计学意义。

表1 医方样本人群对医患间内在影响因素的选择情况及Cochran Q检验

表2中,检验数据为排除“其他因素”选项后,其余所有选项在“选择前三项并排序”的填写方式下得到的数据总和。因此,有效案例量约为收到总问卷量的3倍。

表2 医患间内在影响因素与被选排位交叉分析表及卡方检验[n(%)]

Pearson 卡方取值分别是:总体为289.80,医生组为184.76,护士组为157.24,各组的P值均小于0.001。这表明,医患间影响因素的选择与其排位有显著的相关性。根据Cochran检验结果表明,Cramer’s V值分别是:总体为0.38,医生组为0.38,护士组为0.39,均大于0.3,对应的P值均小于0.001。故可认为,影响因素与该因素的排位有moderate程度上的联系。在实践中,应优先解决排位靠前的变量(如第一影响因素)中选中频率较高的因素。

由表2可知,总体情况看,选项“患方缺乏背景知识”在第一影响因素中的响应频率(119例)最高,高于第二影响因素(62例)、第三影响因素(33例)的响应频率,且也是个案百分比第二高、在第一影响因素中的响应频率最高的选项。同为第一影响因素响应频率较高(92例)的选项“患方不信任医护人员”,为在第二影响因素中的响应频率较高选项(115例),而且是个案百分比最高的选项。第三影响因素响应集中在选项“医患双方沟通存在障碍”上(106例),且该选项的个案百分比第三。因此,上述三个选项应该是影响较大的选项。

同时,选项“患方意见不被采纳”“患方不具备最终决策权”及“患方不愿意参与其中”个案百分比排位最后三名,且在第一影响因素中的响应频率均低于5,各选项在第三到第一影响因素中各自响应频率逐个下降。由此可以推断,这三个影响因素影响力较小。

2.3 外在影响因素

本部分为多选排序题,由共计6个不同的社会中外在影响因素及一个兜底选项“其他因素”构成。

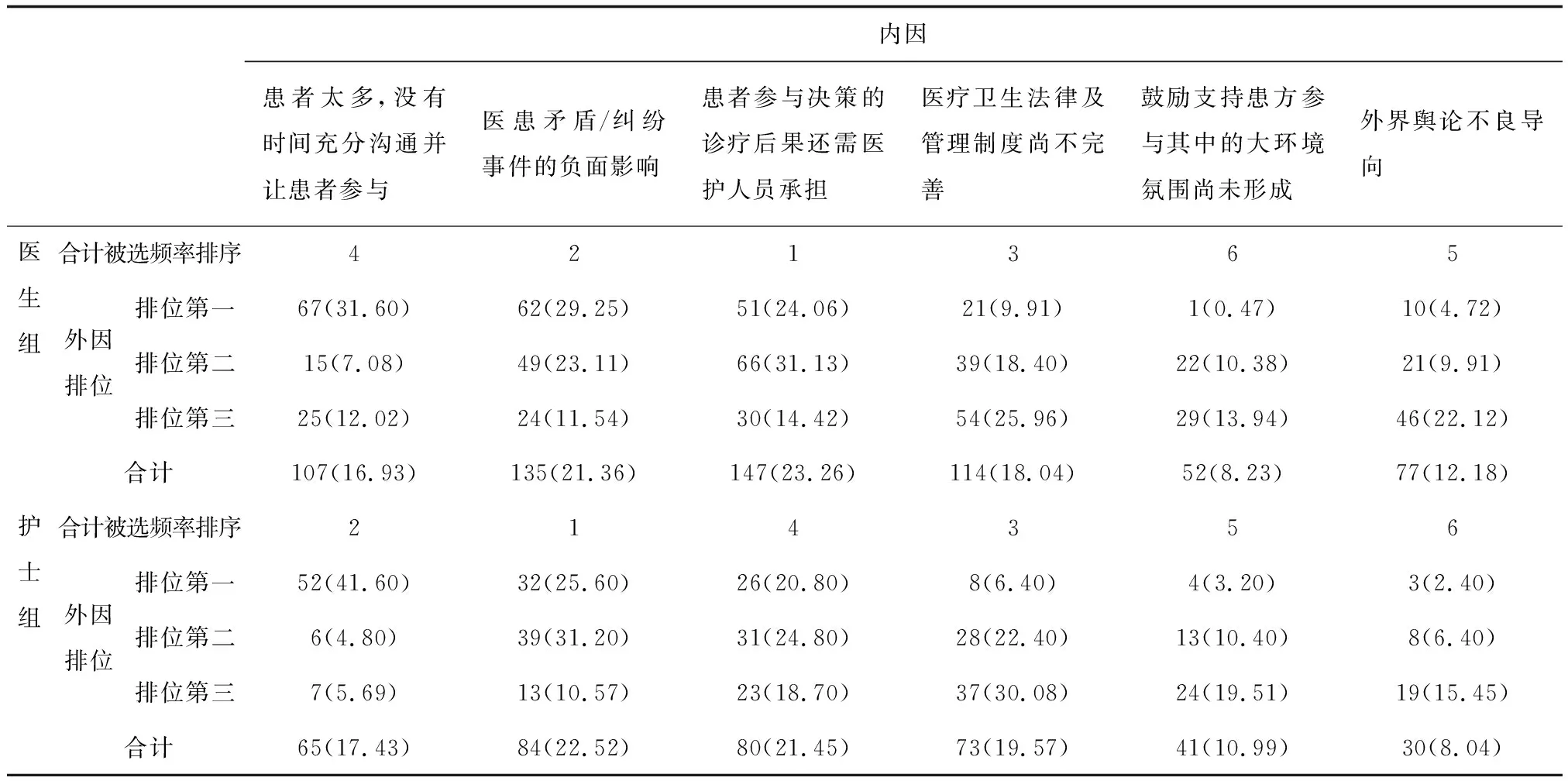

表3中Cochran Q值分别是:总体为411.32,医生组为305.96,护士组为138.11,且三组的P值均小于0.001。这表明,医方样本人群对外在影响因素的各选项响应频率差异有统计学意义。

表3 医方样本人群对外在影响因素的选择情况及Cochran Q检验

表4中,检验数据为排除“其他因素”选项后,其余所有选项在“选择前三项并排序”的填写方式下得到的数据总和。因此,有效案例量约为收到总问卷量的3倍。

表4 外在影响因素与被选排位交叉分析表及卡方检验

续表

Pearson 卡方取值分别是:总体为249.37,医生组为138.01,护士组为124.05,各组的P值均小于0.001。这表明,外在影响因素的选择与其排位有关联。根据Cochran检验结果表明,Cramer’s V值分别是:总体为0.35,医生组为0.33,护士组为0.41,均大于0.3,对应的P值均小于0.001,故可认为,影响因素与该因素的排位有moderate程度上的联系。

由表4可知,从总体情况看,选项“患者太多,时间不足”响应集中分布在第一影响因素中(119例),远高于其在第二影响因素(21例)、第三影响因素(32例)的响应频率,是个案百分比第四高,且在第一影响因素中响应频率最高的选项。同为第一影响因素中响应频率较高(94例)的选项“医患矛盾/纠纷事件的负面影响”,也是第二影响因素中响应频率较高的选项(88例)。第二影响因素响应集中在选项“患者参与决策的诊疗后果需医方承担”上(97例),且该选项个案百分比最高。因此,上述三个选项被认为是影响较大的选项。

同时,选项“鼓励患方参与的大环境未形成”个案百分比最低,且被选为第一影响因素的频率低于5,选项在第三到第一影响因素中各自的响应频率逐次下降。故可推断,此影响因素影响力较小。

3 讨论与分析

3.1 医患信息不对称强化了医疗决策之张力

选项“患者缺乏背景知识”在医生组与护士组中,均为内在影响因素的第一影响因素中响应频率最高的因素。这可能与医学专业的复杂性、医学教育耗时较长有关。医务人员通过长时间学习掌握的知识,较之普通公众自由学习零散掌握的知识,存在较大的差异。这样,就容易发生患方无法准确提供医方所需要的信息,以及无法正确理解医方传递的信息等情况,致使出现因对治疗方案选择的纠结而错过治疗时机,或因为描述有偏差等原因,导致医方误解,引起误诊等后果。有研究表明,医方通过加强医患沟通和信息公开等改善信息不对称的措施,可有效降低医疗纠纷的发生。

从患方角度,因医患双方所掌握信息的不对称,易形成一个相对于基准价格更高的价格,且几乎所有患者都将被迫接受一个高于基准价格的价格[2]。在面对疾病时,由于掌握的医学知识不对称,且无法在短时间内学习足够的知识,因此患方无法监督或评价医师及护士的行为,也无法有确切的信心预测或者掌握自身疾病未来的走向,容易引起其不安情绪。同时因为疾病突发,患者及家属容易进入应激状态,出于自我防御心理,为了暂时地解除痛苦或不安,有可能会选择攻击或者退缩的做法,进而导致医方在决策前与患方的沟通工作难以进行,此情况增加了医方的工作难度。且因信息不对称,对某一治疗方式,医方更多关注医学方面的实用价值,患方则以其整体生命质量为关注中心,形成医患双方的期待差异[3]。患方对医学的有限性和高风险性理解不足,过分强调诊疗技术水平和治疗效果,极易产生心理落差,进而诱发医患关系紧张问题[4]。

3.2 医患信任不足诱导了决策中的自保心理

选项“患方不信任医方”的个案百分比在医患间内在影响因素中是最高的,因此大多数医生认为此因素影响力较大。由前文可知,患方在因应急决策中信息缺失而引起的不良情绪下,又受到医方诊疗时间不足的影响,使其在治疗过程中的就医体验不佳,同时也会使患方对医方的信任度下降。故会主动通过求助熟人、网络等方式追求信息平等,并用新获取的信息质疑医方作出的决策。

医方受诸多“网络医生”困扰,易被患方怀疑自身医术并引起不良情绪。且调查发现,当出现医疗意外患方质疑医生,尤其发生恶性医疗纠纷事件、群体医闹时,极易导致医方对患方信任度降低。相比低级别医院、西医院和初级职称医生,高级别医院、中医院和中高职称医生更容易发生医患信息不对称情况[5]。此外,调查时的医疗责任过错推定原则,在医疗纠纷中使医方处于被动的地位。这些因素,在一定程度上影响了医患诚信关系的建立和巩固,并可能诱导医务人员在日常医疗决策中的自保心理,进一步激发了防御性医疗、过度医疗现象,该现象易使患方猜疑。

医患信任关系本是一个复杂的多维系统,患方作为医患关系的发起者及其中的信任方,医方作为关系中的受信方,双方形成以治愈疾病、恢复健康为目的的一般信任关系和人际信任关系。因此,医患信任关系具有相互性,医方信任(即医方对患方、医疗机构及工作安全的信任)对医患信任关系的维护具有重要意义[6]。

3.3 对责任分担的忧虑影响决策建议的吸纳

选项“医患纠纷的负面影响”为护士组外在影响因素中个案百分比最高的影响因素,样本中总计被选频率也仅略低于频率最高的“需要医护人员担责”。在医疗纠纷发生时,患方缺乏足够的知识去理解其中的责任分配,只能依据其原本的生活常识进行判断。更有甚者,把医疗过程理解为服务合同履行过程,没有出现预期结果,就会认为是服务提供方(医方)的违约,并以此要求赔偿。且患者多会因医疗技术的有限性与患者的期望值处于较高水平之间的不平衡,制度的不完善与诉求需求的增长之间的不平衡而产生矛盾[7]。

调查结果中,“患方参与决策仍由医方承担不利后果因素”为外在影响因素中个案百分比最高的因素。根据关于“医方、患方及家属共同决策的决策后果谁承担”的患方调查,三个不同主体共组合出7种选项,其中,患方认为医患共同承担责任的比例最高(33.77%),认为医方应独立承担不利后果的比例为21.53%,排位第二,而认为应由患方独立承担的比例远低于医方的比例。有关“医生+患者+家属共同决策模式(医患双方共决型)”所形成的医疗方案决策后果应当由谁负责的调查显示,40.64%的公务员认为医方应独立承担[8]。面对此种社会认知,医方在出现纠纷时很容易落败;而个别媒体有失公允的报道,亦加深了医方对医疗纠纷的恐惧心理。这种状况,极易给医务人员带来决策忧虑,一方面为了增进医患沟通期望患方参与到医疗决策之中,另一方面若听取了患方对医疗决策的建议造成不良后果,患方并不谅解,责任仍由自己承担,致使其对患方意见保持高度的慎重,而此又可能引起患方的不满情绪,进一步加剧医患矛盾。

3.4 诊治时间不足影响了医疗决策的质量

选项“患者多,时间不足”是外在影响因素的第一影响因素中响应频率最高的。由于目前医疗资源分布不平衡,患方求医的地点相对集聚到数量较少但等级高的医院。对于在这些医院执业的医务人员而言,在岗时间过长,长期处于高压力、超负荷的工作状态中,易出现疲于应付、缺乏耐心的情况,加大对缺乏背景知识的患方解释病情的难度[9]。加之现代医疗技术快速发展,疾病诊断依据影像化、数据化逐步增强,医者会更多地倾向于依赖简洁的影像数据,快速作出相应的诊断,这可能会出现“治病不治人”的现象,忽视患方心理感受。同时,若时间不足,则医方难以关注患方治疗后的生活及社会适应等问题,最终影响决策效果。

4 结论与建议

在医疗决策中,患方应充分认知到自身医疗知识的不足,对医护人员给予足够的信任,并尽可能通过书本、专家咨询等途径获取相关的医疗知识,在医疗纠纷发生后,要避免主观片面的臆断。医方应注重患方的医疗信息供给,给予充分的信息支持,关注不同文化素质的患者对医疗知识的接受程度的差异,对患者的询问尽量使用患者能够理解的语言进行解答。医疗机构也应当充分利用自身资源,加强健康知识的教育与普及,增进公众对医疗知识的了解。