改良型中等长度导管在HIV/AIDS患者中的临床应用

2022-01-09谢彩英许雪梅杜丽群韦彩云李耀跃宁丽娟蓝梅莺黄晓嫦

谢彩英,许雪梅,杜丽群,韦彩云,李耀跃,宁丽娟,蓝梅莺,黄晓嫦

(南宁市第四人民医院艾滋病科三病区科,广西 南宁 530023)

HIV/AIDS患者免疫力低,常合并多种机会性感染,病情复杂、病程长,大部分住院患者输液治疗时间超过1周,常使用脱水剂、抗病毒药物、抗菌药物、扩张血管及改善循环药物、静脉高营养治疗等,这些药物多为高渗性、强刺激性的药物。静脉输液工具的选择及使用是保障患者安全的一个重要因素。美国2016美国静脉输液护理学会(INS)指南建议考虑液体药物特征和预期治疗时长(例如1~4周),选择中等长度导管。传统中等长度导管是指经穿刺肘部贵要静脉、正中静脉、头静脉或肱静脉置入,尖端位于腋窝水平或肩下部,长度为20~25 cm[1]。有研究表明,延长中等长度导管置入长度可以降低渗出、肿胀等并发症的发生率[2-4]。改良型中等长度导管即在常规中等导管长度20~30 cm的基础上延长至35 cm,从肘窝处上下两横指常规穿刺或采用超声引导技术从上臂置入贵要静脉、头静脉或肘正中静脉内[5-6],导管尖端位于腋静脉胸段或可到达锁骨下静脉。改良型中等长度导管是目前国内临床上日益兴起的静脉导管术,主要运用于消化科、神经内/外科重症患者[7-11],2019年1月开始将该技术应用在HIV/AIDS患者中,取得一定效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1研究对象 选择 2019 年1-12 月在本院艾滋病科住院患者。纳入标准:(1)年龄≥18岁;(2)预计静脉输液时间≥1 周。排除标准:(1)置管部位有放射治疗史、血栓史、外伤史或血管外科手术史;(2)穿刺部位有感染或损伤;(3)长时间采用静脉注射毒品导致静脉硬化或坏死性静脉炎的患者;(4)接受乳腺癌根治术和腋窝淋巴结清扫术后患侧上肢;(5)上腔静脉压迫综合征。所有患者均签署知情同意书。

1.2方法

1.2.1材料 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管(佛山特种医用导管有限责任公司),主要组件包括导管、导丝、导入鞘、输液接头、透明敷料;导管根据临床需要进行改良,采用高等级医用硅胶材料,预连式设计,三向瓣膜结构,型号PB-4Fr-1-A,规格为 35 cm,导管长度 350 mm,流量12 mL/min。

1.2.2置管操作 置管人员经过 PICC 置管培训合格后获得资质证书的N2 级及以上护士进行操作。置管步骤及要点:选择患者肘部或以上血管,首选贵要静脉,其次是肘正中静脉、头静脉。向患者解释置管操作目的及过程,以取得配合。评估患者双手臂血管情况:患者取平卧位,伸直上臂外展90°。置管长度测量:测量穿刺点到三角肌下缘的长度,并记录,肘横纹上10 cm处测量臂围并记录。打开穿刺包,戴无菌手套,铺无菌吸水巾。消毒穿刺部位:以穿刺点为中心,使用75%酒精、0.5%碘伏分别环形消毒3遍,自然待干。脱手套,免洗手消毒液洗手。带无粉手套,铺无菌治疗巾,放止血带于患者手臂下。助手按无菌原则投递注射器于无菌区域内。注射器抽吸满生理盐水。按无菌原则打开导管穿刺套件,预冲导管,观察导管的完整性;再预冲输液接头;最后将导管浸泡于生理盐水中。静脉穿刺:扎止血带,嘱患者握拳;护理人员一手持针,针尖斜面朝上,以15°~30°实施穿刺,见回血,减小穿刺角度,推进1~2 mm,右手保持钢针针芯位置,左手单独向前推进外套管。撤出针芯。松开止血带,嘱患者松拳。置入导管:将导管自插管鞘内缓慢、匀速置入至需要长度。撤出插管鞘。清洁导管上的血渍。抽回血和冲管。安装输液接头,扣上透明固定翼,使用透明敷料覆盖穿刺点。整理用物,注明穿刺日期,将穿刺者姓名贴于透明敷贴上。向患者或家属解释日常护理要点。

1.2.3资料收集 科研组成员分别在置管当天、导管使用过程、治疗结束或拔出导管时,记录收集每一例患者置管日期、置入长度、使用药物种类、置管7~15 d进行血管B超,检查导管所在血管部位有无血栓形成,以及导管末端所在的位置、导管保留时间、拔管原因、拔管后导管细菌培养结果,置管肢体肿胀,静脉炎,穿刺部位渗液、出血,置管部位感染,导管相关血流感染等情况,以及收集记录置管时相关检验指标,如血常规、CD4、D-二聚体、癌胚抗原等。

1.2.4导管末端及外周血液培养采样方法 首先,将培养瓶内放3~5 mL生理盐水,揭去透明薄膜,碘伏棉签消毒穿刺点周围与外露的导管至少3遍,用无菌镊子拔出导管,用无菌剪刀剪取导管尖端2~3 cm,放进培养瓶送检;同时在其他部位抽取2~3 mL的血液置于专用的血培养皿中进行细菌及真菌培养。其中真菌培养及鉴定方法是接种至念珠菌显色培养基(70 mm),根据培养基上不同酵母样真菌菌落颜色及形态差异做出鉴定。

1.3统计学处理 应用SPSS23.0软件进行统计分析,用率和构成比描述计数资料,用中位数(M)和上下四分位数间距(Q25,Q75)描述非正态分布计量资料,采用χ2检验和两独立样本Wilcoxon 秩和检验来比较组间差异性;除了单因素有统计学差异的变量,还有临床上有可能会影响结局发生的变量均进行多因素logistic逐步回归分析,计算OR值及其95%CI。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1研究对象的人口学和临床特征 77例HIV/AIDS患者行改良外周静脉中等长度导管置管术,其中男55例(71.4%),女22例(28.6%);年龄20~79岁,中位年龄为57岁;住院时间4~95 d,中位住院时间为22 d;导管留置时间3~79 d,中位留置时间为17 d;置管长度28~34 cm,中位长度为34 cm。合并症情况:HIV/AIDS合并骨创伤19例,HIV/AIDS合并中枢神经系统疾病7例,HIV/AIDS合并结核12例,HIV/AIDS合并肝胆胃肠胰腺系统疾病19例,AIDS合并耶氏肺孢子菌肺炎2例,AIDS合并右小腿蜂窝织炎并局部脓肿形成2例,AIDS合并全身多处烫伤(TBSA Ⅰ度33%,Ⅱ度1%)1例,AIDS合并马尔尼菲篮状菌病8例。

2.2置管过程相关情况 77例患者选择穿刺静脉情况为经贵要静脉穿刺45例(58.4%),经肘正中静脉穿刺27例(35.1%),经头静脉穿刺5例(6.5%)。拔管原因情况为治疗结束62例(80.5%),并发症2例(2.6%),死亡3例(3.9%),放弃治疗7例(9.1%),意外脱管2例(2.6%),导管堵塞1例(1.3%);输注各类药物情况为营养液TPN 20例(26.0%),两性霉素8例(10.4%),脱水剂33例(42.9%),抗结核药23例(29.9%),血管活性药物2例(2.6%),抗生素66例(85.7%),其他药物73例(94.8%);置管成功率为100.0%,其中一次顺利送管成功70例(90.9%),需要调整进鞘角度后送管成功6例(7.8%),需要重新更换部位穿刺送管成功1例(1.3%);置管及使用过程中,医务人员无一例发生职业暴露。

2.3改良型中等长度导管并发症发生情况 77例患者改良型中等长度导管并发症 导管堵塞发生率为1.3%(1/77),导管脱出发生率为2.6%(2/77)。排除由于特殊情况未做B超的7例患者,静脉炎发生率为1.4%(1/70),导管异位发生率为18.6%(13/70),导管血栓发生率为27.1%(19/70,均为无症状血栓),静脉炎、导管异位、导管血栓不包括由于特殊情况未做B超的7例;未见导管相关性血流感染。

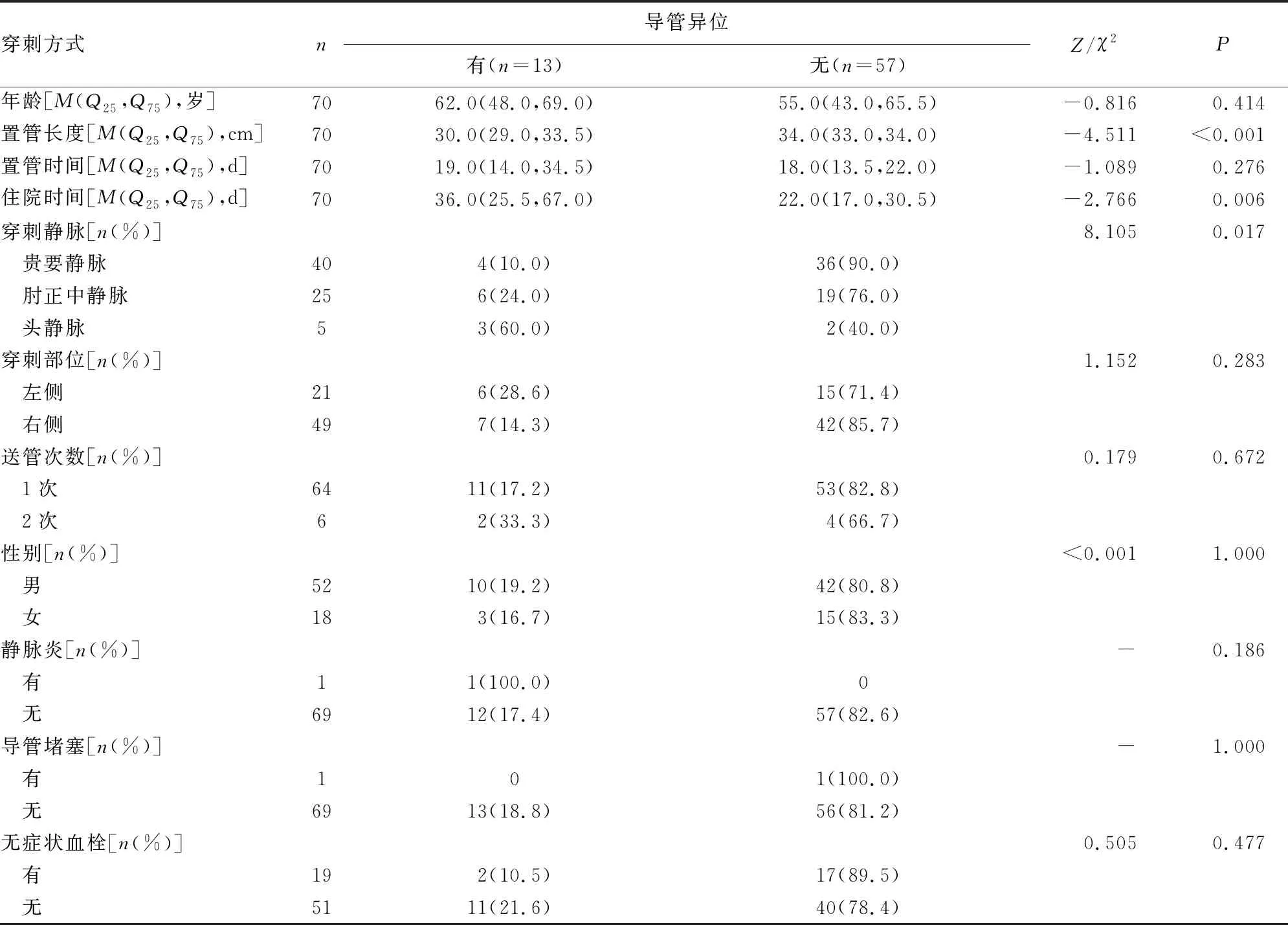

2.4导管异位的单因素分析 排除由于特殊情况未做B超的患者,穿刺静脉包括经头静脉5例(7.1%),导管尖端有40.0%(2/5)到达锁骨下静脉,60.0%(3/5)到达无名静脉;经肘正中静脉25例(35.7%),穿刺导管尖端有72.0%(18/25)到达锁骨下静脉,4.0%(1/25)到达腋静脉,24.0%(6/25)到达无名静脉;经贵要静脉40例(57.1%),导管尖端有87.5%(35/40)到达锁骨下静脉,2.5%(1/40)到达腋静脉,10.0%(4/40)到达无名静脉。不同置管长度、住院时间组间导管异位发生率比较,差异均有统计学意义(P<0.01)。不同穿刺静脉间导管异位发生率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。导管异位发生率在穿刺部位、送管次数、性别、静脉炎、导管堵塞、导管血栓、年龄、置管时间间差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 不同穿刺方式的导管异位发生率比较

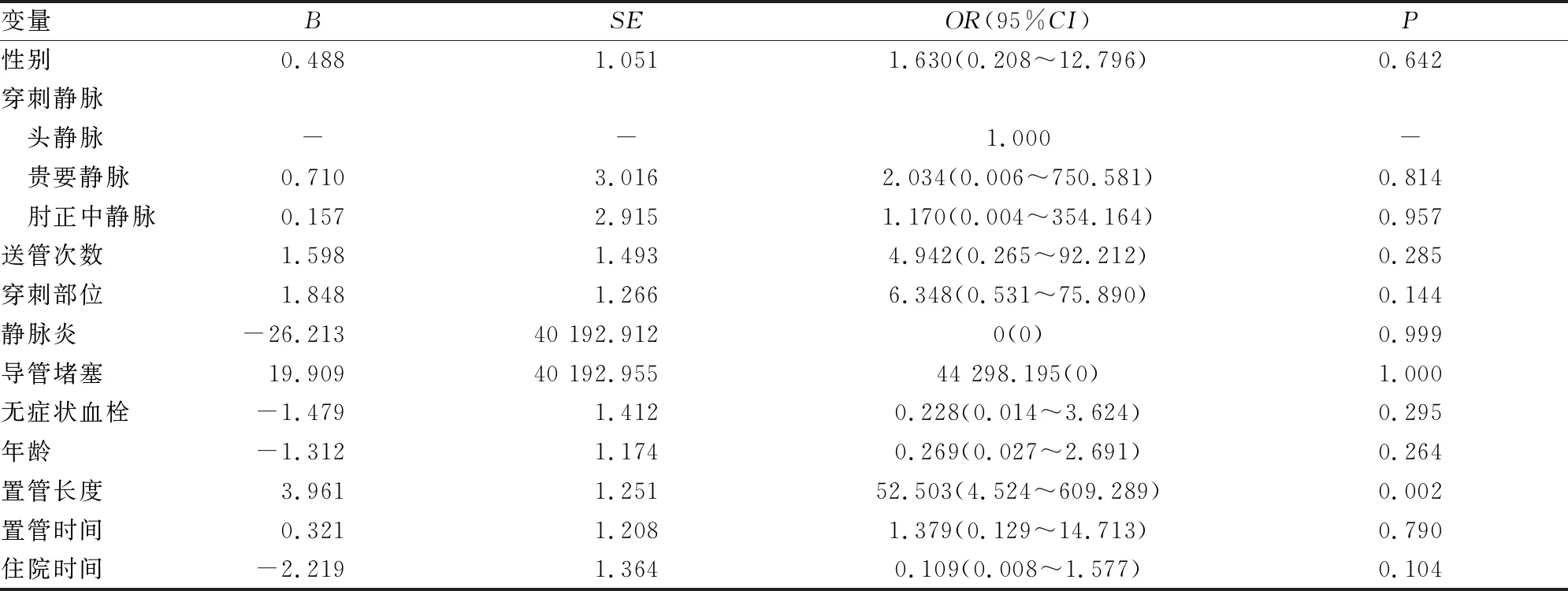

2.5导管异位的多因素logistic回归分析 对性别、年龄、置管长度、置管时间、住院时间、穿刺静脉、穿刺部位、送管次数、静脉炎、导管堵塞、导管血栓11个变量进行logistic逐步回归分析,有1个变量进入最终回归模型。分析结果显示,置管长度为导管异位的独立危险因素(OR=52.503,95%CI4.524~609.289,P<0.05)。其余因素与导管异位的发生无关(P>0.05)。见表2。

表2 导管异位多因素logistic回归分析结果

2.6导管相关静脉血栓影响因素的单因素分析 根据本研究纳入标准,剔除由于特殊原因未行B超检查的7例患者,将70例患者分为导管相关静脉血栓组19例(27.1%),未发生血栓组51例(72.9%)。不同穿刺静脉间导管相关静脉血栓发生率比较,差异有统计学意义(P<0.05);导管相关静脉血栓发生率在不同性别、穿刺部位、导管异位、送管次数、静脉炎、导管堵塞、年龄、置管长度、置管时间、住院时间方面比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 导管相关静脉血栓危险因素的单因素分析

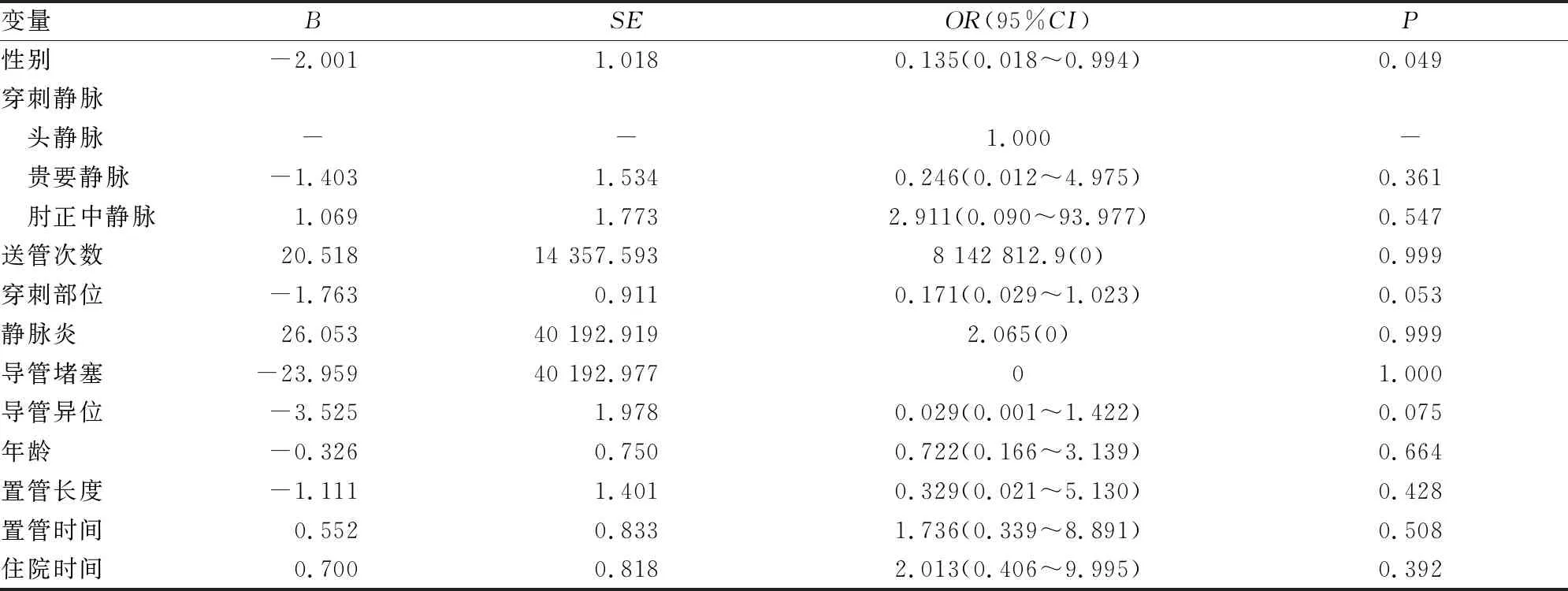

2.7导管相关静脉血栓影响因素的多因素logistic回归分析 对性别、年龄、置管长度、置管时间、住院时间、穿刺静脉、穿刺部位、送管次数、静脉炎、导管堵塞、导管异位11个变量进行logistic逐步回归分析,有1个变量进入最终回归模型。结果显示,性别为导管相关静脉血栓的独立保护因素(OR=0.135,95%CI0.018~0.994,P<0.05);其余因素与导管相关静脉血栓发生无关(P>0.05)。见表4。

表4 导管相关静脉血栓影响因素的多因素logistic回归分析结果

3 讨 论

3.1改良中等长度导管在HIV/AIDS患者中应用的可行性 HIV/AIDS患者免疫力低下,常伴有多种并发症,具有需要输注药物种类多、输注时间较长的特点,加上反复住院、反复进行穿刺静脉输液治疗,致使其静脉条件差,而且多数没有中心静脉通路临床指征等,临床护理人员对此较为苦恼[12]。因此,选择合适的输注途径和静脉治疗工具尤为重要。与传统的中心静脉导管穿刺方式相比,洪小慧等[13]的研究结果表明,改良中等长度导管具有穿刺简便、并发症发生率低、费用低等优势,平时的护理主要通过回抽血和冲管来判断导管的通畅性和有效性,这样可以提高患者与家属的接受程度,缓解护士穿刺压力及降低医护人员的职业暴露风险。本研究中,改良中等长度导管尖端主要位于锁骨下静脉,少部分位于无名静脉及腋静脉,锁骨下静脉的血流速度为900 mL/min,药物稀释快,药物的适用范围较广,本研究输注各类药物情况中,营养液TPN 20例(26.0%),两性霉素8例(10.4%),脱水剂33例(42.9%),抗结核药23例(29.9%),血管活性药物2例(2.6%),抗生素66例(85.7%),其他药物73例(94.8%)。本研究结果显示,改良中等长度导管可支持持续输入如营养液TPN、两性霉素、脱水剂、血管活性药物、抗结核药等刺激性强、高渗透性、强酸强碱药物,临床中可以满足大部分HIV/AIDS患者治疗时的输液要求[14]。

3.2改良中等长度导管在HIV/AIDS患者中应用的优势 研究显示,改良中等长度导管患者的并发症主要有静脉炎、导管堵塞、相关血流性感染、静脉血栓形成等[15]。研究结果表明,中等长度导管外周静脉输液治疗时静脉炎的发生率为20%~70%,导管相关血流性感染发生率为0.02%~0.09%,导管堵塞、脱出发生率为1.12%[16-17]。有研究发现,相比于其他输液装置,改良中等长度导管置入长度可以降低静脉炎、导管相关性血流感染、血栓及导管堵塞等相关并发症[18]。本研究结果显示,静脉炎发生率为1.3%,导管相关血流性感染发生率为0,显著低于传统中等长度导管的发生率,原因可能是穿刺点位置定植菌较少,穿刺深度较浅及留置时间较短有关[19],也可能与严格落实标准的导管维护方法有关。本研究发现,增加置管深度可能降低静脉炎和导管相关血流性感染并发症的发生率。

3.3改良中等长度导管在HIV/AIDS患者中应用时需要关注的问题 临床上选择穿刺静脉时一般首选贵要静脉,其次为正中静脉,再选头静脉,导管尖端可到达腋静脉胸段或锁骨下静脉,甚至可以到达无名静脉。汤文英等[20]的研究结果显示,导管异位主要与置管静脉有关。本研究对导管异位的单因素分析结果显示,穿刺静脉、置管长度、住院时间与导管异位的发生有关;多因素logistic回归分析结果表明,置管长度是导管异位的独立危险因素,其余因素与导管异位发生无关。其中经贵要静脉穿刺导管异位率最低,肘正中静脉次之,头静脉最高,原因可能是贵要静脉直、粗,静脉瓣少,当手臂与躯干垂直时为最直和最直接的途径;肘正中静脉个体差异较大,静脉瓣较多,易阻挡导管的顺利通过;头静脉管径较小,头静脉管腔前粗后细且高低不平,汇入腋静脉时存在角度、置管行程变化较多,易发生导管异位[21]。石英等[22]的研究表明,导管置入过深、过短均可引起不同位置的异位情况,本研究采用的改良中等长度导管比传统中等导管长度较长,发生导管异位的置入长度长于未发生导管异位的长度,异位的部位主要有颈内静脉、颈外静脉及无名静脉等。因此,适当降低置入长度可减少导管异位的发生。发生导管异位患者的住院时间长于未发生导管异位的患者,先前少有相关文献报道住院时间与导管异位有关,考虑患者住院时间越长,期间其移动、变换体位、呼吸等身体活动的次数越多所导致的导管异位[23]。因此,为提高置管成功率,减少导管异位发生,行改良中等长度导管穿刺时应结合科学的置管长度首选贵要静脉,肘正中静脉次之,最后选择头静脉进行穿刺。

有研究表明,传统中长导管相关性静脉血栓发生率为2.5%[24]。导管相关性血栓的主要影响因素包括血管状况、导管因素、药物因素、高凝状态、年龄及置管部位等[25-26]。本研究结果显示,发生的导管相关静脉血栓均为无症状血栓,其发生率为27.1%,单因素分析发现各组穿刺静脉血栓发生率不同,高于文献报道的发生率,可能原因是HIV/AIDS患者血液中可能出现抗磷脂抗体、抗凝血酶缺乏、相关并发症、机会性感染等导致血液高凝状态,静脉血栓发生率是普通人的2~10倍[27];此外,血栓风险与CD4水平相关,低CD4水平(<200个/μL)可能提示更高病毒载量,可能与更强的免疫抑制及高凝状态有关[28]。加上穿刺导致血栓损伤及导管置入后血流缓慢,增加了患者发生血栓的危险性[29]。也可能与护士在输液前后未正确执行正压冲管及脉冲式封管方法有关。同时,本次多因素logistic回归分析结果显示,性别是导管血栓发生的独立保护因素。本研究结果显示,导管血栓发生人群男性患者比例大于女性患者,与朱婷[30]研究结果一致,但SHI等[31]研究结果显示,女性患者发生导管血栓的危险性高于男性患者,提示导管相关性血栓的发生与置管人群的性别密切相关,关于性别对导管相关性血栓的影响还需在进一步的研究中探讨。

综上所述,改良中等长度导管经外周静脉穿刺置入锁骨下静脉,操作简捷,护士可独立操作,且置管后不需行X线定影即可静脉输液,能满足绝大部分HIV/AIDS患者静脉输液治疗的要求[32]。同时,其静脉炎、导管相关血流性感染等并发症的发生率较低,可提高HIV/AIDS 患者的接受度及降低医护人员的职业暴露风险[33]。因此,改良中等长度导管在HIV/AIDS患者中应用具有较大的可行性及优势。