不同干预方式对大学生心理应激水平影响研究

2022-01-09张晓瑜

张晓瑜

(大连财经学院国际教育学院,辽宁 大连 116622)

随着社会的进步及生活节奏的加快,大学生面临着更为严峻的挑战,承受着毕业及就业等多方面压力[1]。大学生是经过层层选拔的佼佼者,自尊心、自豪感强,容易自视过高,当面对矛盾、冲突或社会生活环境的变化,很容易心理受挫,且由于缺乏足够的社会阅历,难以有效应对应激,产生心理问题,对大学生给予干预尤为重要[2]。大学生心理应激诱发因素复杂多样,以往多通过心理咨询进行疏导,尽管能够起到一定的作用,但效果有限。近年来,有研究发现运动干预能够缓解大学生应激症状,通常持续30 min有氧运动能够将大学生应激降到最低状态[3]。以往研究在大学生心理应激干预中多采用单一形式干预,而大学生心理应激是多种因素共同作用的结果[4]。基于此,研究从更多视角出发,引入多种不同干预方案,探究其应用效果显得很有必要。

一、资料与方法

(一)一般资料 按照入组标准,分析某校2018级3个班级150名大学生一般资料,将其作为观察组,另选1个规模相同的班级作为对照组。观察组:男女生人数分别为79名、71例,年龄17~25岁,均值(22.63±1.02)岁;体质量平均为(68.39±5.32)kg。对照组:50名,男生27名,女生23名,年龄18~25岁,均值(22.53±1.09)岁,体质量平均为(68.41±5.29)kg。两组有可比性(P>0.05)。

(二)纳入与排除标准 入组标准:(1)所有入组大学生均自愿加入研究。(2)大学生已明确研究目标及流程,加入研究均为自愿。(3)全程参与调查研究,积极配合。

排除标准:(1)心脏受损或肝肾异常者;(2)合并精神异常、心理障碍或意识丧失者;(3)存在恶性肿瘤疾病者;(4)听力丧失、语言沟通不顺畅,对研究无法做到顺利配合者;(5)中途退出研究者。

(三)方法 对照组:不给予干预措施,仅正常参与体育锻炼,根据院校体育课程表安排每周进行体育锻炼。

观察组:试验前对所有入组学生进行心理应激水平测试。结合学生兴趣爱好、身体状况将大学生分为不同的干预小组。

1.心理干预组。心理干预采用集中授课的模式,由专业心理咨询师每周开展1次心理干预活动,可定在每周五下午课外活动时间,干预时间控制在1 h左右,普及大学生心理健康知识、心理应激的危害,教会大学生自我心理调节方法,能够积极面对生活及学习中遇到的难题。在咨询环节可向咨询师提出自己的疑问,存在严重心理应激大学生可向辅导员及心理咨询师寻求帮助。除此之外,向大学生说明运动在缓解心理应激方面的作用,鼓励学生积极参与运动锻炼。

2.运动干预组。运动干预项目包括跳绳、篮球、跑步以及健美操等,学生可根据自身的运动爱好选择相应的项目,长跑项目女生800 m、男生1 000 m。与此同时进行柔韧性及灵敏性身体素质训练,每周运动干预3次,45 min/次。应注意在运动前均进行10 min热身运动,避免出现肌肉拉伤、脚踝扭伤等。运动期间可进行3~5 min放松、休息,结合自身耐受力调整运动力度及强度。运动干预心率控制在120~150次/min为宜。

3.综合干预。在运动干预的同时辅之以心理干预,具体执行方法同前两组。

(四)观察指标 测量四组大学生入组时、干预后8周、16周、实验结束3个月心理应激水平变化情况,予以比较,并进行多元方差分析。心理应激水平评估参照《中国大学生心理应激量表》,其主要包括学习压力、家庭环境、同学朋友关系以及师生关系等7个维度、45个条目,总分值为10分,高分值代表更明显的应激水平,该量表信度为0.784,效度为0.821[5]。

(五)统计学方法 所有数据处理均在SPSS21.0系统软件上进行,计数资料表示方法为率(%),组间差异卡方(χ2)进行检验;采用平均值±标准差(χ±S)的形式对计量资料表示。不同时段及不同干预下的心理应激水平采用多元方差分析,探究不同时段、干预方式下心理应激交互影响及事后配对情况。P值0.05作为判定界限,P>0.05、P<0.05分别表示无统计学意义、有统计学意义。

二、结果

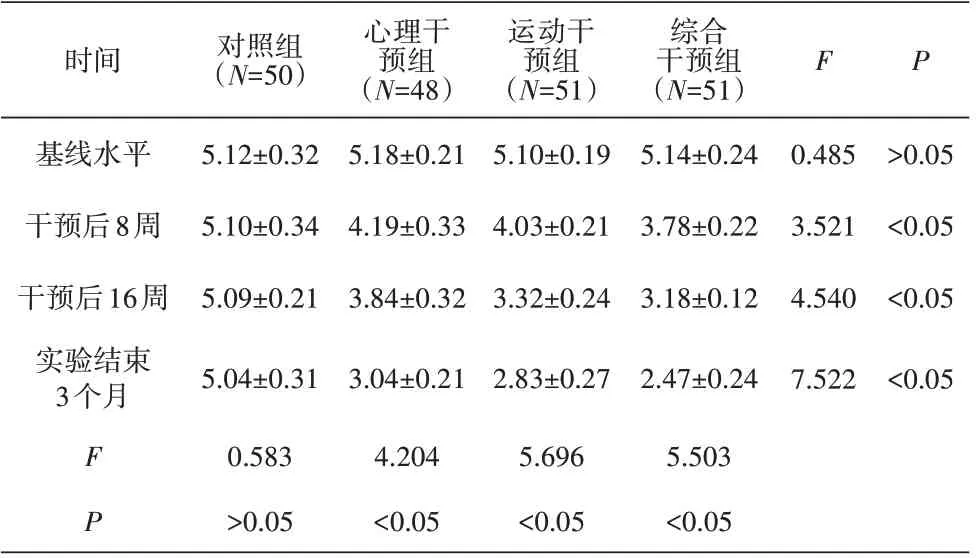

(一)不同干预方式下大学生心理应激变化 对照组大学生不同时段心理应激水平比较差异无统计学意义(P>0.05),心理干预组、运动干预组与综合干预组基线调查心理应激水平差异无统计学意义(P>0.05);干预后8周、16周、实验结束3个月各组心理应激水平均降低,且差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 不同干预方式下大学生心理应激变化比较

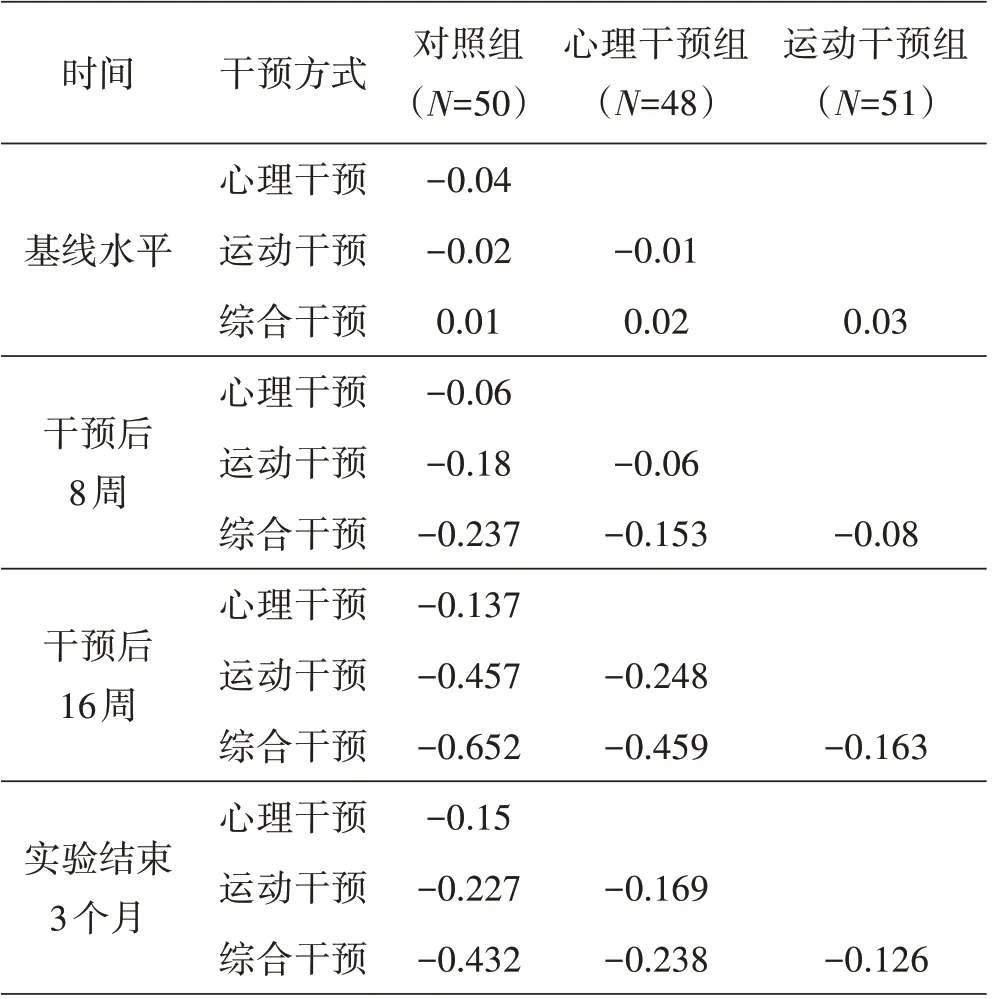

(二)不同干预方式心理应激水平配对分析 对照组及不同干预方式小组基线水平差异无统计学意义(P>0.05);干预后8周心理干预组、综合干预组与对照组差异明显,干预后16周四组两两比较差异均有统计学意义(P<0.05),配对比较结果,见表2。

表2 不同干预方式心理应激水平配对分析

(三)不同干预方式及时段大学生心理应激方差分析 将大学生心理应激作为因变量,自变量为干预时段及干预方式,经过多元方差分析显示不同干预方式及时段有主效应及交互作用,见表3。

表3 不同干预方式及时段大学生心理应激方差分析

三、讨论

(一)大学生心理应激现状 近年来,大学生、研究生自杀的事件频频登上新闻热搜,不仅受到了社会各界的高度关注,而且也将大学生心理健康问题推向了一个新的高度。大学生是国家的未来,是每个家庭的希望,是社会的佼佼者。但大学生同时也面临着较常人更多的压力及挑战。调查研究发现,随着生活节奏的加快及社会竞争的日趋激烈,大学生被学业、工作、未来生活等问题困扰,焦虑成了大学生挂在嘴上、难在心里的情绪。其次,学校、家庭方面挫折教育不到位[6-8]。很多大学生从小到大一帆风顺,没有经历过挫折,在学校、家庭中也没有接受过挫折教育。当面临困难很容易产生自我怀疑、自我否定,陷入消极、悲观情绪中无法自拔,产生严重心理应激,长此以往会形成心理问题,影响大学生的身心健康成长[9]。另外,受多元文化影响,大学生思想观念也受到了一定的冲击,金钱至上、物质主义、享乐主义充斥大学校园,对学生造成了不良影响,大学生的物质要求也越来越丰富,部分选择高利息的网贷,因无法偿还网贷导致的自杀事件频频发生。因此对大学生给予一定的干预尤为重要[10]。

(二)大学生心理应激原因分析 以往有学者在研究中发现,对大学生干预方式不同,心理应激水平也会呈现出明显的差异性[11]。此次研究未经干预的对照组学生不同时段心理应激水平比较差异无统计学意义,说明整个过程该组大学生心理应激无明显变化。

从本研究结果看,不同干预方式在干预后6周、16周及实验结束后3个月心理应激水平呈现出明显差异,其中综合干预在改善大学生心理应激水平方面有着更为突出的作用,运动干预组改善优于心理干预组,差异有统计学意义(P<0.05)。大学生的心理问题一方面与他们自身所处的心理发展阶段有关,另一方面也与他们所处的社会环境密切相连。首先,大学生的年龄一般在17~23岁,正是人的一生中心理变化最激烈的时期,家长的过度保护、生活经历的缺乏使很多学生心理脆弱、意志薄弱、缺乏挫折承受力,遇到挫折容易出现心理问题。其次,社会的变革给正在成长中的大学生带来的心理冲击比以往任何一个时代更强烈、更复杂,社会竞争的加剧、生活节奏的加速,个人对生活目标的选择机会增多,各种难以兼顾的矛盾加剧了内心的冲突,极易产生无所适从的焦虑感,心理问题往往趁虚而入。

(三)心理干预对大学生心理应激水平的影响心理干预是大学生成长的核心,关注大学生心理健康势在必行。该干预模式主要是通过对大学生的心理健康教育、心理调节等缓解应激心理的过程,广大社会组织、机构应该广泛呼吁社会多给予大学生们关爱,同时要积极进行校园贷等方面的普法宣传[12]。学校的心理机构应多方面多层次开展危机干预。广泛开展心理健康知识讲座,让大学生们了解心理健康知识,正视心理问题。而且也要对大学生们进行一定的挫折教育,使他们学会在人生遇到低谷时,该如何调整心态,重振旗鼓。

(四)运动干预对大学生心理应激水平的影响运动干预则是通过适当的运动训练项目为大学生提供宣泄途径缓解心理应激的方法。既往研究证实运动锻炼能够对下丘脑-垂体交感神经系统活性产生影响,使得糖皮质激素及儿茶酚胺释放量降低,其他细胞因子含量升高,促进机体免疫力及抵抗力提升[13]。在运动项目设计方面应注重大学生的个体差异,丰富运动内容,加入健美操、篮球、田径、跳绳等项目,在锻炼身体素质的同时,提高大学生意志力,改善心理应激状态。指导患者进行放松训练,通过腹式呼吸,打破“焦虑-呼吸急促、胸式呼吸-更焦虑”的恶性循环,通过放松练习带来一系列的生理变化,最后达到全身心的放松。在一定程度上调节了焦虑情绪,增强心理应对能力。有研究表明,运动状态下大脑会分泌多巴胺物质,对记忆力及情感发育产生正向刺激。但运动并不是降低大学生心理应激的唯一途径[14]。因此,可以推广运动干预与心理干预相结合的综合干预模式,发挥其对大学生心理应激的改善作用,以最大限度提高大学生心理健康水平[15]。

四、结语

大学生存在心理应激问题,采用心理干预、运动干预及综合干预均能够对大学生心理应激水平起到改善作用,且干预时间越长,心理应激改善效果越明显。应加强对大学生心理健康的关注,积极采取干预措施,提高大学生心理健康水平。