试论南宋班位

2022-01-08任石

任石

关键词:南宋;班位;杂压

宋代官僚制等级森严,朝仪班位集中体现文武百官在日趋复杂的等级体系中的地位关系。在此种关系中,官员的身份要素远非官品所能决定,官、职、差遣皆被纳入身份地位考量,综合体现此种考量的杂压,成为确定班位高下的基本依据。北宋前期,文官排班原则,是在以抽离职事的本阶官为基准前提下,有选择性地叠加与职任相关的插入项,分层安排。元丰改制后,等级结构发生改变,职事官承担起基准项与优先项双重角色,重心相对稳定,致使班位安排繁复程度大为降低。元祐以后,仍有后续调整,但总体上向北宋前期的處理方式靠拢。1进入南宋,文官班位在部分吸纳、恢复元祐制度的基础上,对以往相对零散的排序原则作了更为系统、有效的整合。军兴之际,管军和枢密的序位问题,也出现一些新的变化。同时,杂压成为重要的等级标尺,与官品长期共存,其实际的功能趋于多元化。对南宋的班位问题,乃至元丰后杂压在运作中的角色,前人学者鲜有专门论及。2基于此,笔者尝试勾勒这一制度的基本轮廓。

南宋文官班位制度发生变化,常规性原则被进一步整合,其核心精神载入令文。绍兴十七年(1147)十二月,

吏部言:“《绍兴令》,杂压从一高,同者异姓为后,次以贴职、服色、资序。至改官先后同,方以出身。切缘修上件令文之时,文臣未分左右。今来有出身人带左字,无出身人带右字,即合官同者先以左右为序,带左字人仍以及第出身、同出身为序。”从之。

绍兴初年颁行的《绍兴令》,涉及的是杂压原则。其中,影响班位高下各要素的优先次序为:1,从一高班(优先选取系衔中官位最高的一个要素);2,异姓为后;3,贴职;4,服色;5,资序;6,改官;7,出身。前引绍兴十七年吏部的建议指出,该令文颁布之时,没有把文臣寄禄官区分左右的因素考虑在内,应对“出身”这一层次做局部微调。推究该令文源流,北宋元丰三年(1080)曾颁行《以阶易官寄禄新格》,该新格规定的寄禄阶比北宋前期的本官阶少了十余阶,导致迁转的速度过快。于是,从元祐三年(1088)开始,将寄禄官区分出左、右阶,在增添阶次的同时用以区别流品,进士出身者(有出身)加“左”,余人加“右”。绍圣二年(1095)曾废罢此法,绍兴元年(1131)恢复,并“诏文臣寄禄官依元祐法分‘左’、‘右’字,赃罪人更不带,以示区别”。2鉴于令文内容存在明显的滞后性,吏部要求将其调整为寄禄官相同的情况下,先左后右,左阶之中再按“及第出身”与“同出身”加以区别。

上述原则,在孝宗时期发生改变。淳熙元年(1174),文臣的寄禄阶“去‘左’、‘右’字”,3又一次罢分左右阶。因此,《庆元条法事类》所载杂压原则涉及“出身”的部分,与《绍兴令》更为接近。

《庆元条法事类》详细载录了各类官职的杂压原则,包括奉使官、地方官、统兵官、职事官等,这恰恰是排班原则在南宋以后得到过系统整理的集中表现。这些原则,并非到宁宗庆元年间(1195—1200)方才出现,而是自北宋元丰年间已初具规模,经历多次调整而逐渐形成的一套相对稳定、可操作的原则。当中,涉及职事官的杂压原则为:“诸序位以职事,杂压从一高,同者,异姓为后(谓非国姓者);次以贴职;贴职同,以服色;服色同,以资序;资序同,以封爵;封爵同,以勋;勋同,以转官先后;转官同,以出身;出身同,以齿。”4相比于奉使官、地方官、统兵官等其他群体,职事官的杂压原则相对抽象,经过了高度的概括,没有具体到某官在某官之上(如:发运使副在转运使之上;转运使副在提点刑狱及知州中散大夫之上)。从优先的层次来看,1,从一高班;2,异姓为后;3,贴职;4,服色;5,资序;6,封爵;7,勋官;8,转官;9,出身;10,年齿。这是在吸纳《绍兴令》的基础上,增入了爵、勋、齿等要素。

在常规性原则基础上运行的排班,时常会会遭遇一些原则并未详明规定的情况,需斟酌各种考虑做具体处理,此类处理手段日后成为先例,逐渐融入到原则之中。

(一)恢复“权侍郎”、“权尚书”

权,意味着资序低于实际职位。“权侍郎”、“权尚书”一类名号在元祐时已出现。元祐二年(1087),初置权六曹侍郎,以未历侍从官者为之。“未历给事中、中书舍人及待制以上者,并带‘权’字”,5叙班在诸行侍郎之下,杂压在太中大夫之上,禄赐比谏议大夫。6二者区别在于,叙班以朝参拜谒场合为主,需要根据官员类别、职事部门等因素组合成相应的班列;杂压则是一种突破类别与层级界限的单向排队,以个人的位次先后为序,往往要选取系衔之中官位最高的一个官职参与序位。徽宗崇宁(1102—1106)时,一度废罢了权侍郎。7到南宋建炎四年(1130),因宰相范宗尹指出庶官进入侍从行列时直接除拜正侍郎职事层级过高,改用元祐旧法,规定自庶官除侍郎,依旧例带“权”字。1权侍郎满二年为真,补外者除待制,未满二年除修撰。2绍兴二年(1132)五月,进一步恢复对权侍郎立班与坐次的区分,立班仍旧在侍郎之次,坐次依杂压,在太中大夫之上。3绍兴九年(1139)三月,又规定权尚书依照权侍郎的安排方式,立班在正尚书之次,如遇赐茶,坐次依杂压,在左右散骑常侍之下。

(二)职事官兼权他职“立本班”

南宋绍兴年间,针对职事官兼权他职的立班原则,曾有过一些讨论。绍兴元年(1131)三月,

閤门言:“自来职事官差权职任高者,与寄禄官差权人趁赴朝参立班不一。欲乞今后臣僚若系得旨差权职任,朝参立班并权依正官仪,罢日依旧。侍从官已上权职任高者止立旧班。”从之。既而臣僚言:“祖宗旧制,应在京职事官兼权他职,并止立本班。若便依閤门奏请,即郎官以下被旨权卿监者须立卿监班,卿监以下被旨权侍从者须立侍从班,显见班列之中纷然殽乱。”遂寝不行。

按照规定,同为资序低浅者,职事官兼权职事官一般要“立本班”(正职事官),寄禄官差权职事官则是“从一高班”,即忽略资序的深浅,使权官与正官的原则保持一致。閤门的奏请,是试图在朝参立班时区分出“层次”:庶官以下,淡化资序,权官依正官仪,侍从以上,则不论差权职任高下,只立正官班,突出资序的作用。但有臣僚反对这一意见,指出閤门对侍从、庶官进行“分层”的安排,更容易造成庶官班列的“纷然殽乱”。具体而言,郎官以下(庶官)权卿监者(庶官),立在“庶官”班,卿监以下(庶官)权侍从者,立在“侍从”班;从排序的结果來看,同属于庶官,正官(本职)高者因权官(兼职)较低,反而要屈居正官低者之下,权官达到侍从的范畴,甚至得以跳出庶官的班列,二者之间的待遇差距过于悬殊。最终,诏旨不得不摒弃閤门的提议,坚持旧原则,职事官兼权他职者,优先正职事官。

不过,这一原则并非不可打破,仍存在一类特殊的情况,就是职事官兼权修注官。绍兴二年(1132)十一月,

閤门言:“祖宗旧制,应在京职官兼权他职并止立本班。今差太常少卿黄龟年权起居郎,秘书少监洪炎权起居舍人。契勘左、右史并合逐月趁赴朝参,并赴侍立。今来逐官系卿监兼权,所有起居侍立合取旨。”诏:“修注官日赴起居殿阶侍立,比之余官权职不同。特令立起居郎、舍人班”

黄龟年、洪炎二人均是以卿监的身份兼权修注官(左右史),而修注官的独特之处在于,日常朝参时,需要轮流赴殿阶侍立,兼权起居郎、舍人也是如此。这样一来,若二人在排班时优先了本职事官,便会造成殿阶侍立的职责无人承担。因而,诏旨一改既往的规定,强调修注官有别于其他权职,特令其从起居郎、舍人立班。其后,因殿中侍御史谢祖信提出质疑:“职事官兼权他职,止立本班,此祖宗旧制,不可轻改”。7绍兴五年(1135)七月,对上述排法做了一定的限制,诏:“职事官权左右史者,自起居侍立外,并立本官班”。8这实际上是一种折衷的办法,在尽可能不违背“立本班”这一基本原则的前提下,确保朝参时修注官得以完成赴殿阶侍立的职责。

(三)“曾任侍从”对既有原则的冲击

元丰改制以后,曾规定“职事官以除授先后为序,同日除者以寄禄官”。9但这一既定原则,也会受到其他因素的干扰。绍兴六年(1136)六月,

显谟阁直学士、左承议郎、提举江州太平观陈与义,左朝奉郎、充集英殿修撰傅崧卿,左朝请郎、守起居舍人董弅,并试中书舍人。与义仍兼直学士院、兼侍讲,不俟受告供职。故事:职事官同日除者,以寄禄官为序。弅奏与义、崧卿皆故从官,乞依宣和故事,以除目为序,上许之。

陈与义、傅崧卿、董弅同日除授中书舍人,从寄禄官的等级来看,朝请郎高于朝奉郎高于承议郎,董弅的班位最高;不过,董弅指出,陈与义、傅崧卿二人都曾出任过侍从,陈与义曾任给事中,系衔中仍带有“显谟阁直学士”,傅崧卿也曾为“徽猷阁待制”,2应采用宣和故事,按照“除命先后”3排定班位,优先“曾任侍从”的身份,将资深者置于资浅者之上。基于对这一身份标志的充分顾及,以至进入侍从行列的次序先后,也成为左右班位的重要因素。绍兴九年(1139)九月,“新除给事中刘一止言:‘奉诏,刘一止、冯擑并除给事中。依条,同日除以寄禄官为序。今冯擑系朝散大夫,一止系朝奉郎,乞以官序系衔。’诏刘一止系自中书舍人除授,序位合在冯擑之上。”4如果按照“同日除以寄禄官为序”的原则,冯擑(朝散大夫)本应在刘一止(朝奉郎)之上,但因刘一止先于冯擑一步获得了侍从官的身份,绍兴八年(1138)十二月,刘一止已除授中书舍人,5受到这一附加因素的影响,寄禄官在下的刘一止班位跃居冯擑之上。淳熙八年(1181)九月,

诏中书舍人崔敦诗、木待问分房主管职事,以阶官为序。既而敦诗、待问并除中书舍人。初以除目为序,分房主管职事。及赴朝参立班,閤门以阶官次序,待问在敦诗之上。后省因复申明,故有是命。

在除授中书舍人之前,崔敦诗为国子司业兼崇政殿说书,木待问为起居郎兼权中书舍人。7除授之初,两人的班位是以除目为序,崔敦诗在木待问之上,而后,閤门排定朝参班位时,改为以阶官为序,木待问居上。诏旨裁定的结果——优先寄禄官的高下。这恐怕也源于两人是由庶官除授侍从,没有“曾任侍从”的身份,不具备足以撼动原则的附加因素。

(四)选人任通直郎以上职事

在宋代,以选人身份出任较高层级的职事官,并不鲜见,宋廷针对此类官员的班位,也采用了不同于京朝官的安排方式,重职任而相对轻阶秩,这一做法,在元祐年间就已现端倪。元祐七年(1091),在探讨纳后陪位问题时,大理寺曾试图扩大陪位的官员范围,优先职事,淡化阶秩的等级差异,将充任大理评事的选人一并纳入陪位的行列。8绍兴二十七年(1157)四月,

诏选人任删定官,杂压在太学博士之下。以侍御史周方崇言:“杂压令删定官在著作佐郎、国子监丞之上,既而改官,除监检鼓院等差遣,则序位反在著作佐郎等之下。乞重修立,别为一等。”吏部看详,故有是诏。

敕令所删定官属于差遣,其杂压位次高于升朝官的最低一等通直郎,也在著作佐郎、国子监丞之上,若遵循杂压“从一高班”的原则,由选人出任删定官,班位应在著作佐郎等之上;然而,当选人改官后(京官)除授六院官(监检鼓院等差遣)时,杂压反因其阶秩、差遣的位次低于朝官,而要将班位下调至著作佐郎等之下。为避免这一现象的出现,诏令选人任删定官杂压在太学博士之下。其中,“太学博士”的杂压位次大致上在朝官之下、京官之上。10这恰恰是在阶秩与职任之间寻求一个“平衡点”。另据《庆元条法事类》载录的选人杂压原则,“诸选人任删定官、大理司直·评事,杂压在太学博士之下(京官序位自依本法)”。1可以看出,这一原则的形成,源于对元祐至南宋以来相关个案处理办法的吸纳、整合。当然这种做法也在强调,寄禄官若是达到了京官以上,超出选人的范畴,则依旧“从一高班”。

南宋时期,杂压的范围发生一定程度的改变。一方面,一些原来未入杂压的官职被纳入了杂压范围,其中包括三衙管军、检正官、敕令所删定官、知閤门事、六院官等。与此同时,也有个别原本入杂压的官职,被移出杂压范围之外,如北宋靖康年间遭到废罢的殿中省官。2在新纳入杂压的官职中,三衙管军颇为特殊。陈傅良将该时期三衙管军礼仪地位的变化概括为两点,即“削下拜之礼,升杂压之序”

北宋前期,随着边防军在外统兵体系的形成,禁军的高级军职——管军逐渐可以带出在外,走向了虚衔化、阶官化。但在徽宗以前,阶官化的管军尚未入杂压,其班位要通过系衔中的其他阶官来判定。起初,管军的实际地位远低于二府宰执。仁宗庆历年间(1041—1408),出现了“两制渐轻而三衙渐重”的发展趋势,欧阳修在《归田录》中论及于此:

宝元、康定之间,余自贬所还过京师,见王君贶初作舍人,自契丹使归。余时在坐,见都知、押班、殿前马步军联骑立门外,呈榜子称“不敢求见”,舍人遣人谢之而去。至庆历三年,余作舍人,此礼已废。然三衙管军臣僚于道路相逢,望见舍人,呵引者即敛马驻立,前呵者传声“太尉立马”,急遣人谢之,比舍人马过,然后敢行。后予官于外十年而还,遂入翰林为学士,见三衙呵引甚雄,不复如当时,与学士相逢,分道而过,更无敛避之礼,盖两制渐轻而三衙渐重。

其时,正值宋廷频繁对西夏用兵,三衙管军地位有明显提高。这一变化,在官场礼仪中得到了相当充分的体现。这种礼仪关系的变化意味着,三衙管军与两制的等级地位日益趋近,难辨高下。当然,这也与两制自身礼遇身份的日益轻薄有关。举例来说,两制在宋初出入“重戴”,5王黄州罢任翰林学士,有《滁州谢上表》云:“臣头有重戴,身被朝章”。但大中祥符以后,逐渐撤去了这一礼遇。

徽宗政和年间的另一个突出变化是,管军身份被赋予了独立决定班位高下的功能。政和四年(1114)六月,中书舍人陈邦光奏请:“管军为武臣极任,今乃不入品序,止以本官为次等,欲望特诏有司参酌厘正”。7事实上,管军是武臣群体所能够达到的最高职任,但管军身份不入官品,也不列入杂压,故在等级序列中没有相应的位置,任职者只能凭藉其系衔的其他身份在杂压体系中确定等级层次。此番经礼制局议定,有诏:

殿前都指挥使在节度使之上,副都指挥使在正任观察留后之上,马步军都指挥使、副都指挥使在正任观察使之上,殿前马步军都虞候在正任防御使之上,捧日天武四厢都指挥使、龙神卫四厢都指挥使在正任团练使之上。

这一诏令,实际是通过参比正任武阶明确了管军的班位。南宋时,管军入杂压,也被赋予了品秩。

高宗建炎以后,适逢军兴,军将地位不断提高,管军近乎与宰臣“分庭抗礼”。建炎三年(1129)闰八月,起居郎胡寅奏:

故事,宰相坐待漏院,三衙管军于帘外倒仗声喏而过。吕夷简为相日,有管军忽遇于殿廊,年老皇遽,不及降级而揖,非有悖戾之罪也,夷简上表求去,以为轻及朝廷,其人以此废斥,盖守分之严如此。今见其分庭抗礼矣。

管军见大臣,从旧时的“执梃趋庭,肃揖而退”、“高下悬隔”、“严守等威”,到此时的“分庭抗礼”,相对地位不断提升。胡寅认为,若任凭这一趋势发展,将“自削堂陛,无复等威”。2实际上,此种趋势不仅体现于拜揖礼仪,在班位安排中,也有类似情况。南宋以来,部分军将系衔中的阶官过高,甚至达到三公、三少的程度。有鉴于此,绍兴十年(1140)四月,宋廷试图把高阶官的宣抚使,控制在使相的班列之内。

诏:“今后起居班,三公、三少带节钺者,序班在宗室开府仪同三司不带三公、三少班前[后];其外官不带三公、三少使相自合并入带节钺三公、三少一班起居;如无外官带节钺三公、三少班,其外官开府仪同三司依旧在宗室开府仪同三司后起居。”

此段内容,涉及的是使相群体的排序原则。朝参起居时,宗室开府仪同三司在使相中班位最高;三公、三少带节度使次之,外官不带三公、三少、使相也并入这一班;外官开府仪同三司在后。关于此次班位调整的原因,李心传解释道:“时以诸大将官高,故裁抑之”。4具体来说,根据杂压的排序,三公的杂压位次在宰相之上,三少的位次在枢密之上,而上述安排的根本目的,是为避免带高阶官(三公、三少)使相的大将(宣抚使)“跳出”使相的班列,直接与宰执群体排班。

相比之下,管军的情况有所不同。绍兴二十九年(1159)六月,因马军司管军赵密除授太尉,诏令:“今后遇有任节度使充主管马步军司公事者,令序官升压承宣使以下,照旧例起居侍立”。5也就是说,尽管主管马步军司公事班位在节度使、承宣使之下,但由于其所带阶官的位次高过了管军,故而允许将班位提前,以官序位,压承宣使。不过,准许官高的管军以官序位,“从一高班”,也带来一定的问题——官至三少、使相的管军,得以冲出使相班列,公然跃居枢密之上。其时,领殿前都指挥使职事杨存中官至少师,主管侍卫步军司公事赵密官至使相,二人凭借极高的身份,班位居于知枢密院事之上。这一别于以往的安排方式引起朝臣们的激烈反对。绍兴三十年(1160)九月,秘书省校书郎王十朋上言:“今以管军而位居三公,是盗名器之极……夫枢密号本兵之地,号令节制天下之诸将,今殿廷立班,管军傲然居前,枢密甘心其后,倒置如此,不奉行其意旨者几希,其能节制、号令之耶?”6可見,朝堂之上的班位,绝不仅仅是对身份等级的排序,更是一种权力与实际地位的直观体现。王十朋担心管军傲然居枢密之上,将使枢密无法号令节制诸将,主张加以制止。知枢密院事叶义问也搬出了“祖宗旧制”强调应维护枢密体势:“三衙本隶密院,祖宗旧制,不许接坐,所以正名分、示等级,岂当以官之高卑,而不以职之上下?冠履倒置,非朝廷福,乞各为班著。

北宋时,枢密的等级地位明显高于管军:“三衙官虽尊,叙位班枢密院官之下,见必执挺趍庭,不许接坐”。8但南宋以后,管军凭借军功而获得高过宰执的阶官,突破了此前管军所能达到的班位上限。叶义问提到的“岂当以官之高卑,而不以职之上下”,实际上是试图提供一种解决的可能,即忽略掉阶秩的等级,专用职任的位次来压低阶官过高的管军班位,因为在南宋的合班之制中,管军的位次要远低于枢密。叶义问提出,如若不然,也可以“各为班著”,避免二者的正面交锋。结果,该年十月一日诏:“文武臣合班处,遇亲王、使相立西班,令枢密院官权缀东班。如遇亲王、使相请假之类,枢密院官却依旧立西班”。1可见,诏旨并没有刻意压低管军,而是采用了妥协的办法,使其“各为班著”。亲王、使相在西班,官为三公三少、使相的管军也在此立班,与之相对,将枢密院官员移到东班。等到西班没有亲王、使相立班时,枢密再遵循旧制,移回到西班。乾道七年(1171),主管马军司公事李显忠官至太尉,诏:“今后马步军帅前后殿起居,于本班前立;侍立赐茶依官序。”2概言之,殿庭立班时,仍以管军序位,但因其阶秩偏高,立在本班稍前位置;等到赐茶等非正式场合,再转换为序官。这一安排,有效防止了带高阶官的管军在正式的朝参立班场合冲出管军的行列,与宰执一同排班。除班位之外,南宋时武臣地位的提高在礼仪制度中,还有一个特别的表现,即打破旧规,允许军功出身而面上刺字的臣僚赴朝参。

南宋以后枢密的班位,也曾发生局部的改变。神宗时期以前,枢密院“置使则除副使,置知院则除同知院”,4即“使”与“知院”不并置。熙宁时(1068—1077)曾出现并置的情况,元丰改制废罢了枢密使、副。到绍兴七年(1137)正月,复置枢密使、副,“宰相仍兼枢密使,其知院以下如旧”。5事实上,枢密使、副在元丰遭废罢以后,即退出了杂压的范畴,6新除授者班位需要重新拟定。其时,赵鼎罢相,右相张浚“将引秦桧共政”,又不欲其居相位,而秦桧身为“故相”,不可再除授执政官,于是以秦桧为枢密使,立班序依宰相例。7这意味着,秦桧虽尚未获得宰相的身份,却得以站在宰相的班列之中,枢密使是再次入相的准备阶段。对此,秦桧也曾陈乞将自己的班位后移到知枢密院事班中,或于宰臣之后、执政之前别作一班,但均没有得到允许。8九月,张浚即罢相。八年(1138)三月,秦桧拜右相;同时,王庶出任枢密副使,9令其叙位在参知政事刘大中之下,10以职任序位。

绍兴十一年(1141)四月,秦桧欲与金达成和议,范同借机献计于秦桧:“诸将俱握重兵,必甚难制,莫若皆除枢密,而罢其兵权”,以韩世忠、张俊为枢密使,岳飞为枢密副使。11当时,针对岳飞的班位安排,参知政事王次翁曾上言:“今岳飞阶官系少保,与王庶事体不同”,诏叙位在岳飞之下。12可见,与王庶以文臣身份出任枢密副使有所不同,罢兵权之后,岳飞所带枢密副使没有实际职掌,且系衔中的“少保”等级偏高,仅次于宰相,13因而有必要将阶官的因素考虑在内,班位升至参知政事之上。绍兴十二年(1142),定立枢密使班位在宰相之下、知枢密院事之上。14到乾道三年(1167)修立职制杂压条令之时,将枢密使、副使重新编入其中,枢密使杂压在王之下、开府仪同三司之上,枢密副使在同知枢密院事之下。15但由于枢密副使鲜少除授,淳熙以后,又将其从杂压中删去。

宋代的杂压就本质而论,是一种对身份等级的排序,所排定的是列入班位序列的各类官职在等级秩序中的相对地位。尽管其最初主要功能是用于排班,然而在其后的演变中,以班位次序为基础的杂压高度“抽象化”,逐渐成为一种渗透于诸多等级安排之中的等级标尺。如仁宗康定元年(1040)七月,官员祗应从人的员数差异,大致上就是按照杂压的位次高下来安排的:三师仆射以上5人,东宫少师至内客省使以上4人,大卿监至知杂御史3人,侍御史至监察御史2人,太常博士以下至京官带馆职1人。1元丰前后,朝服的等级也经历了由“兼用官品与杂压”到“以杂压为序”的转变。2元丰改制以后,“杂压”与“官品”长期共存,到了南宋,借助杂压搭建各种类别、层级官职间等级关系的情形更为普遍,运用杂压进行排班的场合也趋于多元。

(一)轮对

宋代的轮对指一定层级的在京官员,遵循固定的频度,轮次觐见皇帝,就时政得失陈述意见的奏对方式。南宋的轮对制度,仍旧贯彻一定层级以上官员轮流进言、“人人有份”的精神,但相较于北宋,频次有所提升,波及官员的范围也有所扩大。

孝宗即位之后,明确规定百官轮对依照杂压顺序安排,“自卿监以下至律学正,依杂压转轮当对”。3但在实际的运作中,灵活性较强、适时调整的班位,也会影响到轮对的次序。绍兴三十二年(1162)六月,

吏部状:“本部已轮秘书丞郑闻至监登闻鼓院沈载二十员,回报了当。缘目今卿监、郎官有自除授之后未经面对之人,今欲乞将卿监以下不以曾未轮对,依杂压从上创行轮对。其已关二十员,仍候将来轮到日,依次轮对施行。”有旨依。

据此,吏部预先告知了秘书丞郑闻到监登闻鼓院沈载这20人参加轮对,但由于南宋轮对的一个突出特点是“轮其官而不轮其人”,5即排定上殿班次依据的是官位而不是官员,恰逢此时,杂压位次在秘书丞等之上的卿监、郎官当中,还包含一部分新除授而未来得及安排轮对的官员,于是,吏部奏请优先班位在上的这部分卿监、郎官,再轮郑闻以下的20人。恰恰是源于轮对要根据杂压的次序来排,班位在上的官职也有临时“插班”的特权。如乾道年间,吕祖谦的轮对班次,就曾因为閤门舍人的新进加入,而被推迟了两个月之久。6一些时候,官员们也可以根据班位,大致推算出下一次轮对的时间。陆九渊曾感慨道:“但望轮对可以少展胸臆,对班尚在后年,郁郁度日而已。”

事实上,不局限于轮对,早在北宋末年,为确保台官与谏官上殿奏事权的相对均衡,避免谏官的班次屡次被隔下,就曾运用杂压。其时,侍御史李光上奏请求:“臺谏同日上殿,以台谏杂压为先后”。8推究其原因,以杂压为序,能够有效地排除职事部门的因素,把台谏视为一个“整体”,根据台谏官个人的班位来排定奏对班次的先后。

(二)集议坐次、经筵位次

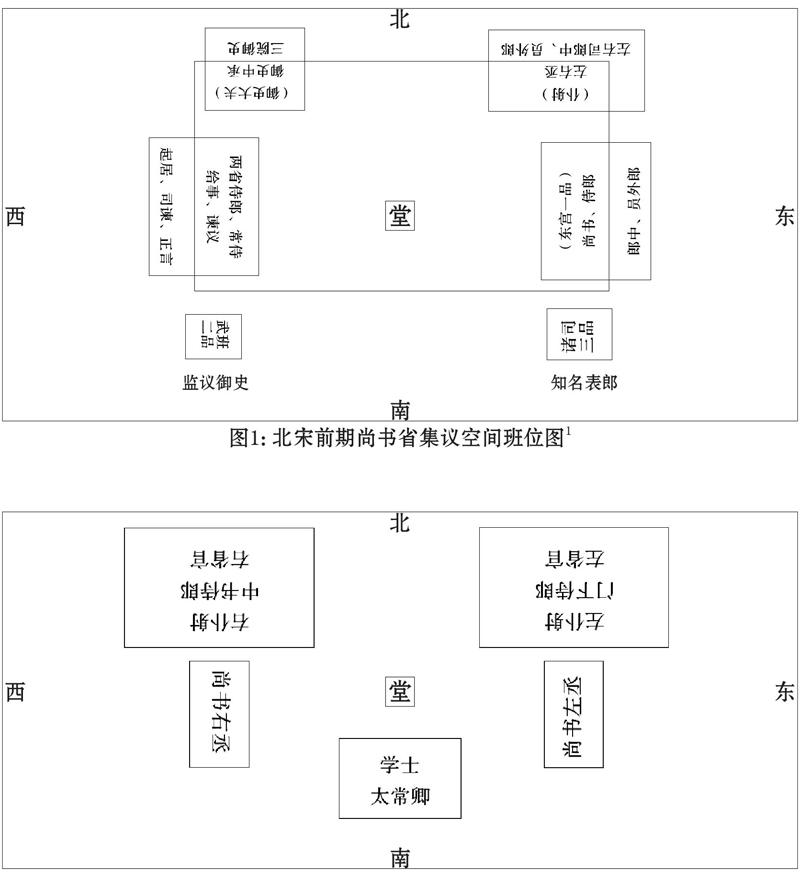

区别于朝参立班、内宴坐次,集议属于一种相对另类的排班场合。北宋前期,尚书省集议的坐次通常根据空间方位情况,结合所属机构、官职高下等因素综合排定。如“图1”所示,集议的排序原则主要包括:1,越是居于内环(侍从以上),班位越高;2,北面的班位高于南面;3,东侧的班位高于西侧。从入场的顺序来看,“卑者先就席”,2位尊者在后。

但这一局面,在元丰改制以后却发生了改变,其后更倾向于用杂压的方式来安排集议坐次,以突破类别与层级的单向排序,来取代综合考量机构、官职等因素排出的空间班位。如元丰六年(1083),“尚书令厅集三省官上仁宗皇帝、英宗皇帝徽号,奏议群官杂压,非故事也”。庞元英对这一做法颇不满意,甚至草拟了一套方案(参见图2),试图部分地恢复按空间方位排班的旧办法,并且称“虽未必尽合旧仪,犹愈于杂压也”。3到了绍兴元年(1131),监察御史以上集议隆祐皇太后谥号于都堂,也一并采用杂压的方式进行排班。对此,程俱提出了严苛的批评意见:

窃以政本之地,是谓朝廷。在京师时,都堂及尚书令仆厅是也。朝廷之上,百官朝集期会,未尝不以官班为序。若行私礼,则以杂压序坐而已。今月八日集议隆祐皇太后谥于都堂,据御史台贴定坐图,无复旧制,不唯官序紊乱,仍亦台省交参。1

程俱认为,都堂及尚书令仆厅乃“政本之地”。不同于优先所属类别、所在机构的“以官班为序”(公),杂压凸显的是个人位次的先后,主要用于“行私礼”的场合(私)。而都堂集议时以杂压为序,无异于在朝廷之上妄行私礼。此处所言“官序紊乱、台省交参”,应包括两层含义:1,“从一高班”的杂压,选取的是系衔之中(职事官、贴职、寄禄官)官位最高的一个官职参与排班,不一定是决定其集议资格的职事官,这样排定的班序,很容易打乱职事官本序列内的等级次序;2,杂压突破了类别与层级,一般不考虑机构的差异,御史台与三省官进行排班时,也会形成交错排班的局面。不过,程俱的意见并未被采纳,以杂压的方式安排集议坐次,逐渐成为一种惯例。绍兴三十一年(1161)六月,都堂集议渊圣皇帝(钦宗)庙号时,坐次仍旧如此安排:“宰执集侍从、两省、台谏、检正、校详、卿监、郎官、监察御史以上,依杂压就坐”

另一方面,官员参与经筵讲读时的位次,也逐渐倾向用杂压的方式来排定。绍熙五年(1194)十月,吏部侍郎彭龟年上疏曰:

伏见中书舍人陈傅良、焕章阁待制朱熹并除侍讲,而臣忝为吏部侍郎,班著偶在二臣之上。臣之学问,委是不如二臣,经帷讲读,政当以学问高下为差,不当以官职杂压为序。兼臣照得傅尧俞任吏部尚书兼侍读之日,以翰林学士承旨苏颂兼侍读,班序在尧俞之下。尧俞以颂国之老臣,学识贯通,非尧俞比,遂乞迩英进见居颂之次,且以“并侍经幄,事异外廷,崇德尚齿,足以风励天下”为说。其奏见尧俞集中。臣愚欲望圣慈许臣如尧俞之请,当讲之日,令臣班傅良、熹之下。

陈傅良、朱熹、彭龟年同为经筵官,由于经筵讲读是以杂压为序,吏部侍郎的杂压位次高于中书舍人、待制,故而彭龟年班位在上。但彭龟年于此强调,经筵讲读“事异外廷”,“崇德尚齿”,应优先学问高下,而不是局限在官职杂压,自己学问并不及二人,请求当讲之日班位降至陈傅良、朱熹之下。对此,彭龟年也举出了一个旧例:元祐时,傅尧俞与苏颂同兼侍读,傅尧俞官位高于苏颂,但因傅尧俞陈乞苏颂为“国之老臣,学识贯通”,故而迩英阁进见时,特令傅尧俞在苏颂之下。

(三)朝参、朝谢

朝参是日常朝会中的一套礼仪程序,神宗朝参改革期间,在扩大赴朝参官员的范围时,借助了杂压的作用。元丰五年(1082)十二月,

御史台、閤门言:“开封府诸曹官、左右軍巡、两厢官、赤县丞,系比类附班,得预朝参。其秘书省校书郎、正字,太常寺协律、奉礼郎、太祝、郊社令,三学博士,五监主簿,皆职事官,杂压亦在赤县丞之上,而独不预。欲自今并令朝参。”从之。

作为实际职任,开封府诸曹官、左右军巡、两厢官、赤县丞通过“比类附班”的方式,优先获得了赴朝参的资格。相对地,杂压在赤县丞之上的秘书省校书郎、正字、太常寺协律、奉礼郎等诸多职事官,等级地位高于赤县丞,却不在朝参范围之内。在御史台、閤门司的建议下,诏旨将杂压在赤县丞以上的职事官一并纳入到朝参的范围内。这样的做法,实际上是使赴朝参的原则从寄禄官到升朝官的“单一标准”,扩展为或寄禄官为朝官、或职事官杂压在赤县丞以上的“双重标准”。这两者之间也存在一定的等级差距,后者的寄禄官突破了朝官的局限,一部分京官也包括在内,偏重实际职任的意图颇为明确。不仅如此,南宋时,一度用杂压来排定垂拱殿常朝时文武臣僚入殿的行进次序:“常朝文臣自宰相至二史,武臣自宗王、使相至观察使,以杂压次序行焉”,但到乾道以后,又将文武臣僚分为两班。

臣僚在接受除命之后,一般有告谢、正谢之礼。判定个别官职是否在朝谢的范围内,也要参考杂压的次序。乾道七年(1171)五月,閤门言:

据新授临安府推官陆之望下到榜子,乞朝谢。契勘开封府判官、推官杂压系在六曹郎中之下、直龙图阁之上,其六曹郎中并直龙图阁并该告谢、正谢。今来临安府判官、推官依杂压次序合该正谢,内告谢閤门条法即无该载。

六曹郎中、直龙图阁告谢、正谢二礼并行,根据杂压的次序,临安府判官、推官在六曹郎中之下、直龙图阁之上,故而临安府判官、推官有正谢之礼,但是否告谢并不明确。其后,诏令临安府判官、推官“从高”安排,依六曹郎中例告谢。

(四)封赠、回授

宋代的文官群体中,寄禄官达到朝官以上,遇郊祀大礼,允许封赠一代。哲宗绍圣二年(1095)八月,出现一个新的规定,与朝参的处理手法接近,利用杂压得以突破官职类别的特点,采用双重标准:“寺监官以杂压在寄禄官通直郎之上者,虽系宣德郎,遇大礼亦许封赠”。3也就是说,只要职事官的杂压位次在通直郎之上,即使寄禄官只达到京官这一层次,也具备封赠的资格。然而,扩大封赠范围口子一开,却带来了“滥赏”的弊端。4宣和二年(1120),有人上言:

臣切见迩来有见任监丞未升朝者乞依例封赠,其失盖自近年有京官任校书郎、正字者得之,而监丞辄又引杂压在校书郎之上可得之,甚无(为)[谓]也。不独如此,日近有小使臣不自揆度,偶因薄劳,或磨勘转官者,遂乞回授封赠父母。既系小使臣,又非该遇郊恩,乃敢更相引例,攀援无止,不亦太滥乎!欲望特降睿旨,今后封赠乞并依旧法。5不难看出,至此,封赠的范围一步步扩大,从朝官到京官再到武选官。京官任校书郎、正字先是凭借内宴位次在通直郎之上,得到了封赠资格。紧接着,监丞又以杂压在校书郎之上为由而得之。最后,连小使臣也攀援旧例,或偶因薄劳,或磨勘转官,不待大礼之时,即妄图获得封赠父母的资格。臣僚慨叹其“不亦太滥乎!”而请求恢复旧法。南渡以后,这一问题也未能从根本上得到解决。绍兴五年(1135)闰二月,校书郎、正字又得到了大礼叙封资格:

秘书省正字李公懋言:“伏睹校书郎许搏依林待聘用汪藻例,以内殿宴食在通直郎之上,遇明堂大礼,已许叙封仍带下,今后依此。缘校书郎、正字官序杂压、内殿宴食共系一班。公懋见系承事郎,与校(事)[书]郎事体一同。乞许依校书郎遇大礼叙封。”从之。

叙封的等级要求也是通直郎以上,秘书省校书郎的杂压位次虽在通直郎之下,7但其凭借“内殿宴食在通直郎之上”,优先获得了叙封的资格,故而李公懋指出,既然校书郎有了叙封的资格,等级地位相差无几,杂压、内殿宴食与校书郎同在一班的正字,也应享有这一特权。

南宋时,不局限于职事官,杂压位次在通直郎之上,成为封赠的主要依据。绍兴元年(1131)七月,枢密院计议官虽然尚未入杂压,却因班位在太常博士之下,太常博士杂压又在通直郎之上,通过“间接比类”的方式,诏令其依太常博士法许封赠。8又如孝宗淳熙初,龚茂良除拜参知政事,其内弟林宓为干办审计司,其时,恰逢郊祀大礼,尽管林宓的寄禄阶未达到朝官,但他利用“杂压通直郎以上”的封赠要求,使六院官纳入杂压,且位次在寺监丞之上。1如此一来,六院官杂压也在通直郎之上,便顺理成章地获得了封赠父母的资格。不久后,这一规定因龚茂良的贬黜而被废罢。

宋代文官、武臣、内侍迁转有“碍止法”,一旦达到止法所限阶次,虽不能继续升阶,但准许将所获升迁机会转授给弟侄、子孙入仕或迁官等,此即回授。3文臣寄禄官自承务郎(京官)以上应迁官者,至中大夫(庶官最高阶)止。若要再转太中大夫,则非侍从不可。4庆元元年(1195)四月,权吏部侍郎孙逢吉陈乞将所转一官回授,赠祖父叔遇、祖母李氏。根据政和《封赠令》,原则上,不允许臣僚以转官之类回授封赠,但也有例外情况,即“太中大夫以上不拘此令”。5这一规定,本来针对的是寄禄官,孙逢吉的寄禄官并未达到这一等级。不过,其职事官为权侍郎,属于侍从,而借由杂压在太中大夫之上。6吏部奏请遵循“从高”的原则,于是也获得了回授封赠的机会。

(五)牒试

宋代的牒试制度源于“别头试”,是由转运司组织的对各地官员亲属、门客等进行的科举选拔考试。其初衷是为了防范地方科场中的营私舞弊,不过在实际推行的过程中,逐渐演变为一种等级特权。8在牒试之中,武臣牒门客试的范围,即利用杂压来限定。据乾道四年(1168)正月《重修贡举令》:“在京职事官文臣监察御史以上、武臣任在京职事而职事杂压在监察御史以上者,各牒门客一人,并须锁院前在逐门下及半年者,听牒本路运司试。”9对在京文武职事而言,牒门客试的等级要求均为“监察御史以上”。由于监察御史在文臣职事官的本序列之内,等级关系已相对明确,相对地,武臣职事与之不在同一序列,因而需要以杂压为媒介,搭建起不同序列之间的等级联系。淳熙十三年(1186)七月,又出现了补充性的规定,对武臣的牒试范围予以扩充:“环卫官杂压在监察御史之上者,令依條牒门客试”。10环卫官属于阶官,无职事不统兵。北宋前期的环卫官,“但以处藩帅代还及宗室除拜而已”,元丰改制后,“外臣皆不除,惟宗室则如故”。11高宗时除授不常,至孝宗隆兴二年(1164)恢复除授,“应以材略闻,堪任将帅,及久勤军事,暂归休佚之人,并为环卫官。更不换授,止令兼领”。12不同于乾道时,优先有实际职任的武臣,淳熙诏令把无权责的环卫也纳入到牒门客试的范围之内,而等级要求同样为“杂压在监察御史以上”。

另一方面,身为武选官的閤门祗候,通过“比类”职事官的方式,也得到了牒本宗试之权。嘉定六年(1214)四月,乡贡进士邢渤等上言:

堂叔镆见任閤门祗候,杂压在太、武学博士、二令之上,与职事官一同。凡编入杂压,系入职制之官。今太、武学博士、二令既以职事官牒本宗试,而閤门祗候未得比类牒试……乞比职事官放行牒试。

绍兴十三年(1160)曾规定,文武职事官,本宗同居五服内并异居大功以上亲,许牒赴国子监取应。15邢渤之意,閤门祗候入杂压,纳入了职制令,与职事官性质趋同,且杂压的位次在职事官太学、武学博士之上,如今太学、武学博士获得了牒本宗试的特权,閤门祗候也应比照职事官的情况来安排。既而诏令:“閤门祗候职任与职事官事体相类,与放行牒试”。

(六)学官荐举、推赏

在学官的荐举中,武学谕虽不依太学正、录条制循转升改,但因杂压在太学录之上,被视作与正、录“事体一同”,乾道三年(1167)六月,特令其依太学正、录例,用国子监长贰及礼部尚书、侍郎为举主;在职一年,通历任满三考,循一资,五考、有举主一员,改合入官。2关于推赏,淳熙七年(1180)七月,诏令武学博士、武学谕于武举出身人内选差。其后,因武学谕杂压在国子、太学正之下,国子、太学录之上,令武臣任武学博士、武学谕比类文臣条格推赏。

统而观之,元丰以后到南宋时期,杂压的适用范畴远不局限于排定班位,其实际的功能日益呈现多元化的发展趋势。

其一,在元祐以后,宋廷逐渐将杂压运用于一些等级安排之中,搭建各类官职(职事官、寄禄官、贴职、武阶官、伎术官等)之间的等级联系,用以平衡、协调阶秩与职任之间存在的等级差距,使待遇在分配上兼顾上述两个方面,甚至在必要时更偏重于职任,不拘泥于阶官高下“单一标准”,有效提高了务实性。不过,明确、严格的等级界限一旦被打破,变得富有“弹性”,乃至有商讨的余地,在提供更多选择的同时,也埋下了深层的隐患。其后,处在等级界限边缘、原本被排斥在外的一部分臣僚,如京官、武选官、带其他差遣等,也开始借用杂压,通过参照、比附杂压中与之班位邻近官职(如在京差遣比类职事官、武臣比类文臣),逾越旧规,强行挤进原定的界限之内,获得高过自身等级的一部分特权。这类的情况,在徽宗、孝宗时期尤为突出。徽宗时,政治氛围已偏离常态,赏赐趋滥,孝宗时受到“右武”倾向的影响,部分地提升了武选官的等级待遇,当时的措置之一,是令武选官参比文官的班位,获得相应层次的身份待遇。

其二,不同于北宋前期,在不同的排班场合之下优先原则各不相同(内殿起居立班、侍宴杂坐、入省相压等),南宋以后,更倾向于把既有复杂、多元的排班方式加以整合、简化,尽可能地用杂压来安排班位,避免在繁琐的仪节上投入更多的政治成本。当然,这样的排序方式,在凸显个人的同时,反而淡化了官职类别、机构差异、资历深浅等其他因素,故而激起了朝臣的一些反对意见。

其三,还有一些相比于“分类”,更加注重“分等”的综合性排序中,也尝试用到杂压,如庶官轮对、朝参行立次序、朝服等级等。