再论秦始皇“收天下之兵”

2022-01-08周海锋

周海锋

关键词:收天下之兵;岳麓秦简;里耶秦简;秦始皇

秦始皇在逐一剪灭东方六国政权后,又采取了不少措施以防止当地残存势力作乱,其中之一就是将各地的兵器收拢至咸阳,熔化后铸成金人十二。始皇这一举措,传世史料多有记载,本是铁板钉钉的事实,然仍有学者质疑之。此外,“收天下之兵”,究竟是不是一场宣告止戈太平的政治秀,也应加以细细剖析。最后,经过长期战乱,兵器大量散落民间,新王朝如何有效收缴?出土秦简牍中相关记载或有助于消解以上疑惑。

关于秦始皇“收天下之兵”这一历史事件,传世文献中当属《史记·秦始皇本纪》的记载最早最权威。《史记·秦始皇本纪》之中有两处提及此事,一处是秦始皇廿六年(前221)一统天下以后,进行了一系列的整顿运动:“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。更名民曰‘黔首’。 大酺。收天下兵,聚之咸阳,销以为钟鐻,金人十二,重各千石,置廷宫中。”1另一处在《秦始皇本纪》篇尾所附贾谊《过秦论》之中:“堕名城,杀豪俊,收天下之兵聚之咸阳,销锋铸鐻,以为金人十二,以弱黔首之民。

此外,《淮南子·汜论训》载:“秦之时,高为台榭,大为苑囿,远为驰道,铸金人”。3《史记·秦楚之际月表》:“堕坏名城,销锋镝。”1《史记·平津侯主父列传》载主父偃建议汉武帝讨伐匈奴时曰:“及至秦王,蚕食天下,并吞战国,称号曰皇帝,主海内之政,坏诸侯之城,销其兵,铸以为钟虡。”2此处“销其兵”与“收天下之兵”略有不同,“销其兵”是承“坏诸侯之城”而言,此举也可以理解为仅针对东方诸国。《史记·李斯列传》:“夷郡县城,销其兵刃,示不复用。”3《汉书·叔孙通传》:“二世怒,作色。通前曰:‘诸生言皆非。夫天下为一家,毁郡县城,铄其兵,视天下弗复用。’”4以上两则史料均揭示了秦始皇坏郡县城墙,收天下之兵是为了昭示世人,天下已太平,这些东西将不再使用。

泷川龟太郎在给《史记》做注时提出一个观点云:“始皇销兵,学周武王放牛马也;铸十二金人,效夏禹铸九鼎也”。5“归马放牛”出自伪古文《尚书·周书·武成》:“乃偃武修文,归马于华山之阳,放牛于桃林之野,示天下弗服”,6大意是:周武王姬发以武力推翻殷纣王的统治以后,表示不再用兵,要致力于文治,并宣布将作战用的马归于华山之阳,放牛于桃林之野,不再乘用。不难发现,泷川资言只是对叔孙通所言“铄其兵,视天下弗复用”进行了发挥,然并未提出新解。

叔孙通的言语颇值得玩味,作为秦待诏博士,为了免遭杀戮,他不得不在秦二世面前正话反说。既然叔孙通所言“视天下弗复用”是糊弄二世之语,那么始皇收天下之兵的真实意图则并非宣示太平;退一步讲,就算有,也是附带的,并非主要目的。贾谊所言“以弱黔首之民”,应为始皇收天下之兵的主要目的。东汉学者应劭也持此观点,颜师古在注释《汉书·异姓诸侯王表》时引用其说曰:“坏其坚城,恐复阻以害己也。聚天下之兵,铸以为铜人十二,不欲令民复逆命也。古者以铜为兵。”7出土秦简牍材料也有力支持了此說,下文将论述之。

各地收缴上来的兵器,或用来铸造钟鐻等乐器,或用以制造金人十二,贾谊在《过秦论》中已言明,司马迁《史记·秦始皇本纪》中也采用了此记叙。不过,后代学者津津乐道金人十二的遭遇,却极少提及铸造钟鐻之事。《史记·秦始皇本纪》“金人十二”下,司马贞《索引》曰:

二十六年,有长人见于临洮,故销兵器,铸而象之。谢承《后汉书》:“铜人,翁仲,翁仲其名也”。《三辅旧事》:“铜人十二,各重二十四万斤。汉代在长乐宫门前”。董卓坏其十为钱,余二犹在。石季龙徙之邺,苻坚又徙长安而销之也。

《后汉书·董卓传》:“时人以为秦始皇见长人于临洮,乃铸铜人。卓,临洮人也,而今毁之。虽成毁不同,凶暴相类焉。”9唐人李贤等在注释此段文字时同样引用了《三辅旧事》,文字却与司马贞所引略有差异,其文曰:“秦王立二十六年,初定天下,称皇帝。大人见临洮,身长五丈,迹长六尺,作铜人以厌之,立在阿房殿前。汉徙长乐宫中大夏殿前。”10如此,又将秦始皇收天下之兵与临洮出现的奇异现象联系起来了,铸造铜人是为了行压胜之术,与贾谊所言“以弱黔首之民”相距甚远。然《三辅旧事》所载颇不足信。阿房宫于秦始皇三十五年(前212)动工修建,直到被项羽焚毁时仍在修建中,现代考古也进一步证实这一点,或认为它只是一纸蓝图。那么,将铜人立于阿房宫之前显然是无稽之谈,所谓长人见临洮,恐怕亦为后人附会之说,不能当真。当然,并不否认临洮在历史上出现过此类现象,特殊的地理环境和大气条件下的确能产生海市蜃楼。已有学者从此角度解读。

从上文可知,贾谊《新书》、刘安《淮南子》、司马迁《史记》、班固《汉书》和范晔《后汉书》都明确记载了秦始皇收天下之兵铸金人十二,这原本是毋庸置疑的历史事实。但仍有学者认为它不可靠。

沈海波《秦始皇“收天下之兵”质疑》1一文,从可行性、危害性、彻底性、秦始皇经济思想、风俗、兵器成分等方面进行论证,认为收兵之举无从谈起。

熊永先生认为秦“收天下之兵”实则在关东“毁郡县城,铄其兵”,旨在堕毁山东诸侯依恃名城要地构筑的御秦防线,且一并收毁或整顿其中的武库储兵。

从史料来源上而言,《史记·秦始皇本纪》是据秦国的官方档案《秦记》编纂而成,其真实性不容质疑。秦始皇焚毁书籍时,东方各国的历史档案都被摧毁,只保留了《秦记》。秦国的史书和户籍档案,萧何在项羽火烧咸阳宫殿之前就抢救出去了,故得以保存。司马迁作为太史令,在撰写《史记》时有条件也有必要参考它。

又活跃于汉文帝时期的贾谊,秦代历史对他而言就是近代史甚至是当代史,汉帝国的缔造者和许多民众都是历战国、秦、汉三代,贾谊可多方验证重大历史事件的真实性。其所撰《过秦论》文学性较强,但在描述基本的历史事实时不存在虚构的可能性。因为其撰写《过秦论》是希望汉文帝汲取秦亡的教训,行仁义,惜民力。此文预设的阅读者是当时的最高统治者,贾谊不太可能以子虚乌有之事来论证自己的观点。汉文帝乃一代明君,识见深远,不可能不知晓数十年前秦代的重大历史。

质疑秦始皇收天下之兵者往往引用以下史料作为佐证:

淮阴屠中少年有侮信者,曰:“若虽长大,好带刀剑,中情怯耳。”众辱之曰:“信能死,刺我;不能死,出我袴下。”……及项梁渡淮,信杖剑从之,居戏下,无所知名。

项籍少时,学书不成,去;学剑,又不成。项梁怒之……项梁杀人,与籍避仇于吴中。吴中贤士大夫皆出项梁下。

秦二世元年七月,陈涉等起大泽中……梁乃出,诫籍持剑居外待……须臾,梁眴籍曰:“可行矣!”于是籍遂拔剑斩守头。

以上提及韩信(?前231—前196)和项羽(前232—前202)佩剑的时间段都可以确定在秦代。韩信和项羽都是楚人,秦杀项燕(项羽之祖父),尔后楚被秦吞并,时在公元前223年。项羽和韩信都是10岁左右的小孩,其学剑、持剑当在此年以后。

虽都是带剑,但项氏与韩信不同。前文已经提及,项氏家族世代为楚将,志在亡秦复楚,一直在秘密积蓄力量,从事反秦活动,他们藏有武器并不意外。另一种可能情况是,秦代或有优待部分六国贵族的政策,承认其固有爵位,允许其佩剑。而韩信是一位贫穷落魄的公子,他加入反秦行列的时间相对较晚,动因很可能不是复仇,而是随大流,为了实现宿有之抱负。韩信得不到项羽重用而改投刘邦就是明证。

在秦代,佩剑定是被允许的行为。尤其是食不果腹的韩信整天带着剑在大街上晃悠,目标太明显,如果是非法行为,早就被人告发。根据秦法:“令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。”7秦实行连坐制,一人犯罪,邻里都要连坐,而揭发犯罪者可以免除处罚。韩信不怕被人举报,可知其佩剑是合法行为。

接下来的问题是,剑也是兵器之一,为了维护治安的需要,理应收缴,为何却任由百姓佩带。我们认为可从以下几个方面来考虑。首先,剑的确是砍杀的利器,但佩剑在当时还是身份的重要标志。《史记·秦本纪》:“简公六年,令吏初带剑。”1《史记·秦始皇本纪》:“简公从晋来,享国十五年……其七年,百姓初带剑。”2秦逐渐确立了“废玉带剑”礼俗,佩剑占据着礼仪与等级制度的主导地位。剑成为身份的象征,朝议、宴会、祭祀的参与者常常配剑。如妇孺皆知的“荆轲刺秦王”一案,大殿之中,能佩剑者只有秦始皇一人,秦制规定“群臣侍殿上者不得持尺寸之兵”。3这固然是出于安全防卫的需要,但更主要的原因在于彰显帝王独一无二的权威。后代臣子被赐“剑履上殿”则是一份极高的荣宠,西汉开国功臣,只有萧何一人有此殊荣。4“剑舞”还是贵族宴会时一种娱乐形式,如鸿门宴上“项庄舞剑”。

其次,秦允许百姓佩剑,但应该是有条件的,并非所有人均可以佩剑。项羽是贵族之后自不待言,韩信也应出自一没落的贵族之家,从他能够识字读兵书可略知一斑。看来只有具有一定身份者才能允许佩剑。又翻阅《史记》《汉书》,汉初功臣的传记之中,樊哙、卢绾、周勃、陈平等在从事反秦活动之前,均没有提及其佩剑、用剑之事,这应当不是偶然,而是他们身份低下,没有佩剑的资格。

通过以上分析,我们只能得出秦代允许具有一定身份者佩剑的结论,而并没有坚实的证据去推翻《史记》《汉书》关于秦始皇“收天下之兵”的记载。因为秦代流行的武器,除了剑之外,还有刀、戈、戟、矛、铍、弓箭、弩机等,而典籍中丝毫找不到这些兵器在民间大量流通和被使用的证据。这似乎也可以佐证秦始皇“收天下之兵”的政策是得以坚决贯彻的。又《过秦论》提及陈涉反秦队伍所使用的兵器是“鉏櫌棘矜”,又曰“斩木为兵,揭竿为旗”。吕思勉先生在谈及汉代兵器时顺便提到贾生谓秦末起事者,“斩木为兵,揭竿为旗”,非尽形容之语。5吕思勉先生的看法是值得肯定的。

秦代收缴民间兵器的最为直接的证据,来自里耶秦简:“廿七年三月丙午朔己酉,库后敢言之:兵当输内史,在贰春□□□□Ⅰ五石一钧

七斤,度用船六丈以上者四㮴(艘)。谒令司空遣

吏、船徒取。敢言Ⅱ之。?Ⅲ8-1510”6文中的“内史”可理解为“内史郡”,乃秦首都咸阳所在地。“兵当输内史”之“兵”当包括战争期间遗留在民间的兵器,需要上缴到咸阳统一处理。当然,也有另外一种解释,迁陵县有冶炼兵器的作坊,可以大量生产兵器以供其他地方使用。但是在里耶秦简中找不到迁陵县有铁官的记载。退一步讲,即使迁陵能生产兵器,将这些兵器从今天的湖南湘西龙山县里耶镇运输到咸阳,路程太过遥远,劳民伤财,还不如就近购买。更何况,在秦故地,官方掌控着规模巨大的冶炼场所,如西工室,又故韩国境内、上郡、蜀郡、南阳郡均有著名的兵器冶炼处所,实在没有必要舍近求远。而且,在统一战争过程中,秦兵器尚能自给,而到了天下刚刚统一不久的秦始皇廿七年(前220),内史却需要大量兵器,以至于要从边陲郡县调配过去,这实在是说不过去。故只有一种可能性,迁陵县此举是为了贯彻秦始皇廿六年“收天下兵,聚之咸阳”这一政策。命令虽然是廿六年颁布的,但是从咸阳到迁陵,路途遥远,文书传递加上收缴兵器尚需时日,故在廿七年三月才能够将兵器运往内史。根据秦汉诏书传布的一般途径,先从都城通过邮传的方式送至各个郡府,然后通过以次传的方式送至各县,县再传至各乡和诸曹。上文引用里耶秦简8-1510文书往返于迁陵县诸官府之间,当是收到洞庭郡相关指令后作出的行动。我们认为以下简文与之关联密切:

廿七年二月丙子朔庚寅,洞庭守礼谓县啬夫、卒史嘉、叚(假)卒史谷、属尉:令曰:“传送委输,必先悉行城旦舂、隶臣妾、居赀责(债),急事不可留,乃兴繇(徭)”。今洞庭兵输内史及巴、南郡、苍

梧输甲兵当传者多,节(即)传之。必先悉行乘城卒、隶臣妾、城旦舂、鬼薪、白粲、居赀赎责(债)、司寇、隐官、践更县者。田时殹(也),不欲兴黔首。嘉、谷、尉各谨案所部县卒、徒隶、居赀赎责(债)、司寇、隐官、践更县者簿,有可令传甲兵,县弗令传之而兴黔首,[兴黔首]可省少弗省少而多兴者,辄劾移县,[县]亟以律令具论当坐者,言名夬(决)泰守府。嘉、谷、尉在所县上书。嘉、谷、尉令人日夜端行。它如律令。(16-5)

关于简16-5可从多方面进行研究。这里只讨论文书中所引秦令起止以及洞庭兵输入何处两个问题,其实这二者又息息相关。一般认为引用令文为“传送委输,必先悉行城旦舂、隶臣妾、居赀赎责(债),急事不可留,乃兴繇(徭)。”但也有学者认为还应包括“今洞庭兵输内史及巴、南郡、苍梧,输甲兵当传者多,节(即)传之。必先悉行乘城卒、隶臣妾、城旦舂、鬼薪、白粲、居赀赎责(债)、司寇、隐官、践更县者。田时殹(也),不欲兴黔首。”2虽然在律令条文中有时也会出现具体的郡县名称,但一般而言,作为一种面向统治区域内的规则性通用文书,规定一般带有普遍适用性。而“收天下之兵”当然也是针对全国的,为某一个郡单独制定一条令,规定兵器如何传送,显然太过繁琐,且浪费资源。故我们也认为令文到“乃兴繇(徭)”为止。后面一段只是规定洞庭郡内武器当如何传输,可以看作地方性临时法规,但必须秉承朝廷所下律令的精神,绝对不能与之相左。

其实整份文书的核心思想就是官府不能随便征发黔首服徭役,就算不得不征发,也不能耽误其耕作。“今洞庭兵输内史及巴、南郡、苍梧输甲兵当传者多,节(即)传之”,我们亦有不同的理解。无论是洞庭郡还是巴郡、南郡和苍梧,均有兵器要输送到内史,巴、南郡和苍梧都与洞庭郡接壤,都要借道洞庭,官府需要提供一定帮助。这样解释,才不至于和简8-1510所言“兵当输内史”相冲突,才与史书所载秦始皇“收天下之兵聚之咸阳”相符。如果断句为“今洞庭兵输内史及巴、南郡、苍梧,输甲兵当传者多,节(即)传之”,3就变成将洞庭郡的兵器分别输送到内史、巴、南郡和苍梧等四个地方。秦始皇廿七年,平定六国的战事早已结束,巴、南郡更是早入秦之版图,苍梧境内也无大战,距平定南越还有数年之久,此时在苍梧囤积武器似嫌过早。故我们认为此种读法不可取。

通过以上论证,可知秦始皇收天下之兵确为不可否定的历史事实,又从里耶秦简可知,此决策在各地得到切实地执行。

秦始皇的确在全国范围内征缴过兵器,但并非禁止民间藏有兵器,实则具有一定身份者均可携剑,这在上文已经论及。但究竟哪些人才能拥有兵器,官府又采取哪些举措来管理兵器以防止其非法流通,我们凭传世文献不能得知。所幸秦简材料提供了这方面的信息。先来看岳麓秦简所载几则秦令:

1、·十四年四月己丑以来,黔首有私挟县官戟、刃没<及>弓、弩者,亟诣吏,吏以平贾(价)买,辄予钱。令到盈二月弗(1357)诣吏及已闻令后敢有私挟县官戟、刃、弓、弩及卖买者,皆与盗同灋。挟弓、弩殊折,折伤不可(1433)【复以为】戟、弓、弩殹(也),4勿买,令削去其久刻┗。赐于县官者得私挟。·臣欣与丞相启、执灋议曰:县(1464)官兵多与黔首兵相类者,有或赐于县官而传(转)卖之,买者不智(知)其赐及不能智(知)其县官(1454)兵殹(也)而挟之即与盗同灋,诣吏有为自告,减辠一等。黔首以其故泰(大)抵削去其久刻,(1307)折毁以为铜若弃之。不便,柀更之。诸挟县官戟、刃、弓、弩诣吏者,皆除其辠,有(又)以平贾(价)予钱。(0198+2189)(缺简)

〼受买者亦得私挟之,它如其令。赐(?)之□〼(1523)

〼·五(1460)1

2、·新黔首禁不得挟兵。今其能……□以自卫,□令□得带剑,其□〼(0056)

(缺简)

若告罪人死罪二人若城旦罪四人,令得带剑;其为人起?越、盗伤殹(也)而自捕,若告人死罪,死罪四人若城旦(0348)罪八人以上,亦令得带剑;前令捕若告罪人,应此数者,以此令从事,它如律令。 ·七(0677)

3、·新黔首或不勉田作、缮室屋而带剑、挟兵,曹(窃)出入,非善谷(俗)殹(也),其谨禁御之,公大夫以上乃得带剑,(0562)而不得挟它兵及大刀长尺五寸以上者,官大夫以下不得带剑、挟兵、长刀,县令史、鄉啬夫、里及赘(0654)新黔首,以此令告,有挟剑、兵、长刀者,亟诣吏,辄入县官└,已布令,□令令史、有秩吏分曹(索)之,有挟剑、(0644)兵、长刀弗诣吏者,辄捕䙴(迁)其郡恒䙴(迁)所,皆辄行之,䙴(迁)未行,其人及亲、所智(知)能为捕坐此物当䙴(迁)者二人,(0585)除其家䙴(迁),其毋(无)䙴(迁)除殹(也),而能捕坐此物当䙴(迁)者二人,购钱五千,其典、田典、伍人见若虽弗见人或告之【而弗】(0599)捕告,赎䙴(迁),其弗见莫告,赀一甲,前此令断,传已入关及阴密所,环(还),诣江胡而未出关及其留在咸(C10-4-8-4+0480)阳司空者皆传诣阴密,阴密处如等。传未入关者皆环(还),各诣其郡恒䙴(迁)所,丞相今遣丞相史若卒史一人往(0463)

(缺简)

4、·新黔首公乘以上挟毋过各三剑┗;公大夫、官大夫得带剑者,挟毋过各二剑┗;大夫以下得带(0347)剑者,毋过各一剑;皆毋得挟它兵,过令者,以新黔首挟兵令论之。 ·十一(0676)

从以上令条可知,兵所指代的范围可大可小,或表示一切兵器,或指特定某几种兵器。第1则令文中的“兵”指“戟、刃、弓、弩”四种特定兵器。0644简“有挟剑、兵、长刀者”,将“兵”与“剑”、“长刀”并列,此处之“兵”指除去剑、长刀以外的武器;0056简先言“新黔首禁不得挟兵”,后文又言“得带剑”,此处之兵当指所有兵器。

不难发现以上所录四则令文,虽均与兵器管理有关,但第一则与后三则规范的对象不同,第一则是针对黔首,后三则针对新黔首。“十四年”为秦王嬴政十四年,即公元前233年,此年四月辛酉朔,5己丑为廿九日。既然此令是秦王政十四年颁布的,本不应该出现黔首这一称谓,将民改称为黔首是秦统一后的举措,看来此则令文在秦统一后被修订过。又睡虎地秦简中表示官府器物时一般在器物前加“公”,如“公马牛”、“公甲兵”、“公食”,或统称为“公器”;秦统一后将“公”改为“县官”。此令文中只见“县官”不见“公”,亦是后来修订所致。

黔首并非与新黔首相对应的称谓,而是指天下所有百姓;故黔首才是与新黔首相对的称谓。岳麓秦令“新黔首已遗予之而能(1012)捕若告之,勿辠,有(又)以令购之。故黔首见犯此令者,及虽弗见或告之而弗捕告者,以纵辠人(1013)论之。(1004)”6故黔首指秦故地的百姓,新黔首指新占领地区的百姓。当然新旧也是相对的,秦代简牍中所见的新黔首大多指东方六国的百姓。

第一则令文蕴含信息比较丰富,也可从中窥见秦令条文的产生过程。“·臣欣与丞相启、执灋议曰”之前为旧令,从“县官兵多与黔首兵相类者”到“不便,柀更之”一段是陈述客观事实,指出旧令的不合理之处,并为修订律令提供依据。修订后的新令内容为:“诸挟县官戟、刃、弓、弩诣吏者,皆除其辠,有(又)以平贾(价)予钱……受买者亦得私挟之,它如其令。”仅从整条令文来看,只知新令的制定时间在秦王政十四年之后,然简文中出现丞相启,或可为断定此令产生的确切时间带来契机。

“丞相启、状”出现在“十七年丞相启状戈”铭文中。1状即隗状,又见于二十六年始皇诏铜方升、2廿六年铜诏版、3《史记·秦本纪》和《史记·秦始皇本纪》。启之身份,田凤岭、秦雍、李开元等学者考证出为楚人昌平君。4昌平君于秦王政廿一年被罢相,睡虎地秦简《编年纪》:“廿一年,韩王死。昌平君居其处,有死□属。”《史记·秦始皇本纪》秦王政廿一年“新郑反,迁徙昌平君于郢”。据李开元先生考证,昌平君被免去丞相之位,是因为在攻楚策略上与秦王不合,同时被免职的还有王翦。

丞相启接替吕不韦为相是毫无疑问的,“十二年丞相启颠戈”铭文也能证实这一点。彭适凡先生在解说铭文时也认为启为昌平君,并推测颠为昌文君。6然据里耶秦简资料来看,丞相启定非昌平君。昌平君于秦王政二十二年(前225)起兵反秦,次年“昌平君死”。7而今所见里耶秦简中两次出现丞相启:

廿五年二月戊午朔辛未,洞庭叚(假)守灶敢言之:洞庭县食皆少……二月癸丑,丞相启移南郡军叚(假)守主:略地固當辄输,令足灶岁,唯勿乏。传书洞庭守。/显手(7-1)

〼子傅丞相启上少府府守嘉书言:北宫干官偕为军治粟,少府属、卒史不足(9-897+9-939)

从上引里耶秦简7-1可知启在秦始皇廿五年(前222)二月时尚在丞相任上,而据《秦始皇本纪》和李开元先生推断,昌平君熊启已死于秦王政廿四年(前223)。9-897+9-939虽然残缺,但依然可以推断文书发布的时间为秦王政廿五年左右。里耶秦简所见行政文书纪年始于秦王政廿五年,又据岳麓秦简可知秦始皇廿六年四月时的丞相为状和绾。

综上可知,启担任秦丞相的时间大约在秦王政十一年到廿五年。丞相启并非昌平君。又据此可知岳麓秦简1464组有关县官兵器管理令文的修订时间当在秦王政十四年四月至秦始皇廿六年四月之间。此令很可能修订于秦统一之前,之所以重视收缴民间兵器,固然有维护治安方面的考虑,更重要的原因恐怕是因为战国末年,兵器消耗严重,故鼓励民间上缴,以平价征收之。此令在秦统一后又一次修订时,只是将“百姓”修改为“黔首”,将“公”修改为“县官”,主体内容并未改动,因其仍有适用性,故被抄录下来。

第一则令的规范对象是黔首,制定和修订时间均是秦统一前,规范内容是县官戟、刃、弓、弩的买卖。据令文,在市场上流通的县官兵多是受赐者转卖。受赐之兵器,本人可以挟带,但不能出售。这当是出于维护社会治安的考虑。秦官府制造的兵器,常刻有铭文,督造者、工师名、制作地有时也出现在铭文中,部分出土兵器上还有编号。出售者为了逃避法律责任,常私下将兵器上的铭文削除掉再转卖。如此,买者并不知晓兵器是来自官府还是私人铸造。这种情况下,以盗赃论处显然不合理。故不得不对法律条文做出修订。

修改之后的令文规定,私人收藏县官铸造的戟、刃、弓、弩,主动上交到官府的,官府不追究其罪责,且按照兵器的市场价予钱。

官府急于征收散落在民间的县官兵,既有维护社会治安的考虑;可能也与战国末期战争不断,兵器消耗量大有关。

与第一则令文不同,后三则令文均是针对新黔首的兵器管控。值得注意的是:三则令文的规定或有抵牾之处,当非同时之物。那么,孰先孰后和令文隐藏的史实均值得仔细考辨。

一般而言,统治地位刚确定之时,对武器的控制更严厉些,因为旧有残余势力会殊死抗争。秦国在东方诸国民众眼中,与异族入侵者无异;新地的民众,确也不时从事反秦斗争,如《奏谳书》载秦始皇廿七年(前220)“苍梧利乡反”,又出现与稳定新地局势相关的令文“所取荆新地多羣盗,吏所兴与羣盗遇,去北,以儋乏不鬬论”。11令文中所谓“群盗”,大多并非以劫取货财为目的,而是以反秦为宗旨。

故我们认为“新黔首禁不得挟兵”这样令文应当产生在秦统一之初,随着局势逐渐稳定,慢慢放松某些特殊武器(剑)的管制。从“公大夫以上乃得带剑”到“大夫以下得带剑者,毋过各一剑”,就是武器掌控政策调整的体现。剑作为武器的特殊性,前文已有交代,服剑是战国以来流行的社会习俗,亦为身份的象征。从楚墓发掘报告可知楚国男子几乎人人佩剑,而楚地发掘的秦墓,也有不少以剑戈等兵器随葬者。

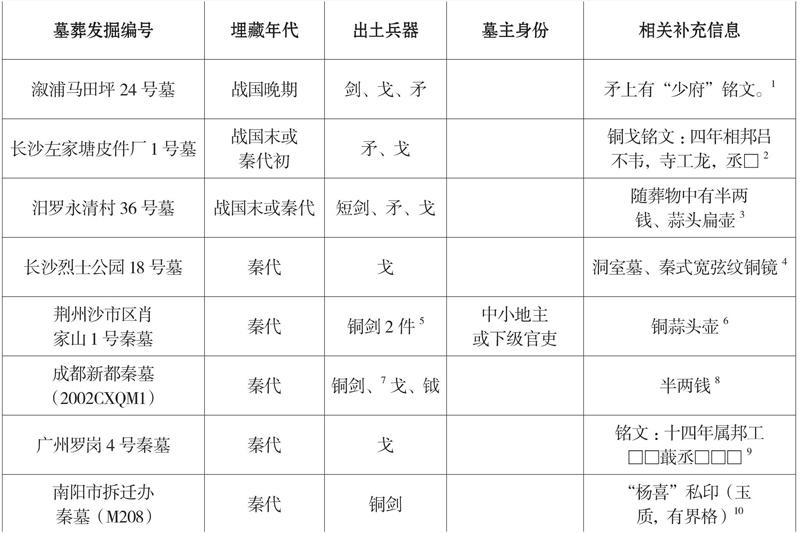

从秦墓出土兵器情况一览表可以得知,无论是战国还是秦代,剑戈都是稍有身份者较为钟爱的陪葬物,这也可佐证剑作为身份标志物,能够被私人合法拥有。此外还可证明官府兵器大多有铭刻。

简而言之,秦统一后在兵器管理上由紧而松。这也可以很好的解释,为什么韩信可以仗剑在闹市中行走。

需要指出的是秦虽然一度禁止新黔首私藏兵器,但绝无彻底清除民间武器以绝后患的打算,否则就不会以“赐剑”作为黔首举报非法的奖赏。“若告罪人死罪二人若城旦罪四人,令得带剑;其为人□盗伤殹(也)而自捕,若告人死罪,死罪四人若城旦(0348)罪八人以上,亦令得带剑;前令捕若告罪人,应此数者,以此令从事,它如律令。”带剑被视作一种“特权”,剑成为朝廷用来赏赐的物品。

史书所载秦统一后“收天下之兵”这一史实不容轻易否定。从近年刊布的里耶秦简材料可知,秦统一后,新地的兵器的确要收缴至内史。然秦“收天下之兵”,并非禁止兵器在民间流通。据岳麓秦简令文可知,百姓能否持有兵器、能挟藏多少兵器,与其爵等有直接关系。秦统一前就对官府制造的兵器实行严格管理。秦始皇“收天下之兵”是出于维护政权稳固的现实需要,且切实得到执行,并非宣扬寰宇太平的政治秀。