春季灌水和追氮对北京冬小麦生长发育和产量的影响

2022-01-08周吉红毛思帅孟范玉佟国香刘国明解春源

周吉红,毛思帅,孟范玉,满 杰,佟国香,刘国明,罗 军,解春源

(1.北京市农业技术推广站,北京 100029;2.北京市房山区种植业技术推广站,北京 102446;3.北京市顺义区农业科学研究所,北京 101300)

冬小麦是目前北京地区种植面积第二大粮食作物。北京地处我国北部冬麦区的最北边,小麦以强冬性品种为主[1-5]。北京地区的冬春两季水热资源较差,气候条件对小麦生长发育的影响较大,在生产管理上在通过施足底肥、精细整地和适期适量播种来培育合理的冬前群体的同时[6],春季的水氮运筹非常重要。据2011-2020年近10年北京市小麦农情监测点的数据统计结果,目前北京地区小麦春季灌水施肥仍存在诸多问题:一是早春一次性追施尿素后缺乏及时灌水,肥料挥发浪费严重,利用率低[1-6],存在春季施肥“一炮轰”的情况;二是春季氮肥投入量偏多[7-11],近10年北京地区小麦生产春季追肥以尿素为主要肥源,平均追施尿素450~600 m3·hm-2,加上底肥和种肥投入,全生育期氮肥用量高于全国平均水平[12-16];三是春季追氮、灌水时间随意性大,虽然推广部门每年都印发春季管理意见,但仍存在部分农户随意施肥、灌水的问题。为了明确北京小麦春季水氮运筹的时间及施肥量,本试验开展了春季水氮模式研究,以期明确北京地区小麦春季科学的灌水时间及合理的氮肥用量。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试小麦品种为北京市主栽品种中麦175。该品种由中国农业科学院作物所选育,强冬性,多穗型,株高80 cm左右。

1.2 时间和地点

试验于2018年9月-2019年6月、2019年9月-2020年6月在北京市房山区石楼镇坨头村房山种植业技术推广站基地(39.66°N,116.5°E)进行。试验地前茬两年均为青贮玉米,土壤肥力属中上水平,耕层土壤有机质含量18.8 g·kg-1,全氮含量1.371 g·kg-1,碱解氮含量86 mg·kg-1,有效磷含量32.4 mg·kg-1,速效钾含量101.0 mg·kg-1。试验区域属于暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候。2018-2019年小麦全生育期降雨量为134.1 mm,2019-2020年小麦全生育期降雨量为170.2 mm,常年平均为187.6 mm。

1.3 试验设计

试验采用裂区设计,灌水模式为主区,春季追氮量为副区,大区机播,三次重复,小区面积667 m2。各处理全生育期均采用半固定式喷灌灌水 1 800 m3·hm-2,用水表测定灌水量;在各处理均灌溉越冬水600 m3·hm-2和灌浆水450 m3·hm-2基础上,设置4种春季灌水模式即返青水300 m3·hm-2+拔节水450 m3·hm-2(W1)、返青水750 m3·hm-2(W2)、起身水750 m3·hm-2(W3)、拔节水750 m3·hm-2(W4)。春季追氮量设75、120、165、210和255 kg·hm-2五个水平,分别用N1、N2、N3、N4、N5表示,随春季灌水施入,其中W1模式下按照1∶1比例分返青和拔节期两次追施,其余灌水模式下随灌水一次性施入麦田。

小麦播前整地时底施复合肥(15∶20∶10)600 kg·hm-2。小麦分别于2018年9月29日和2019年9月30日播种,基本苗均为450 万株·hm-2。3月底化学除草,5月15-20日喷药防治蚜虫。

1.4 测定指标及方法

1.4.1 群个体性状调查

从三叶期开始每个小区定点、定期调查基本苗、冬前茎、返青茎、最高茎、拔节期总茎数、穗数。小麦收获前每个小区随机选取单株20株,调查株高、灌浆期的基部第一节间长、穗长、有效小穗数、穗粒数。

1.4.2 产量、千粒重测定

每个小区随机选点5个,每个点收获1 m2,调查穗数,脱粒后测定千粒重和产量,计算出每公顷的产量。

1.5 数据分析

数据采用Excel进行简单的和、平均等统计,用SPSS 19.0软件进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 不同水氮条件下小麦群体数量的差异

越冬前水肥条件一致,小麦群体数据无显著性差异。

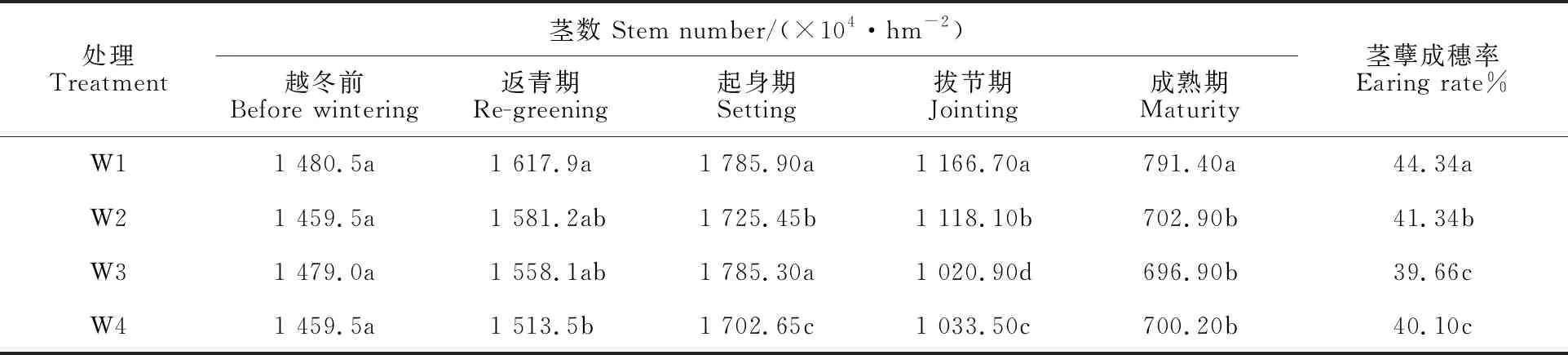

从返青期开始,春季灌两水的W1处理的各时期群体数量及茎孽成穗率均显著高于其他处理(表1)。可见,在全生育期总灌水量相同及浇灌越冬水和灌浆水的基础上,返青+拔节期灌水有利于小麦群体数量和质量的协同提高。

表1 灌水对小麦群体的影响

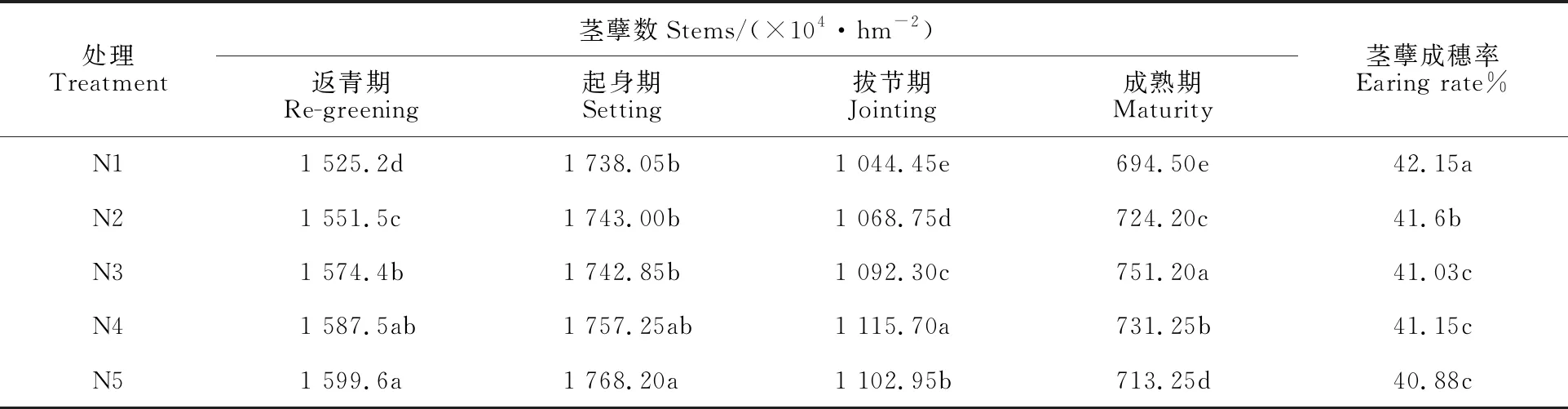

追氮量显著影响小麦群体数量和质量。随着追氮量的增加,小麦群体数量在返青期和起身期均呈增大趋势,在拔节期和成熟期分别呈现先增后减趋势,但茎孽成穗率随随着追氮量的增加呈下降趋势,其中N3处理最高,与其他处理在0.05水平上差异均显著(表2),说明春季过多的追氮虽然会增大小麦群体数量,但会降低群体质量,影响茎孽成穗率。

表2 追施氮肥对小麦群体影响

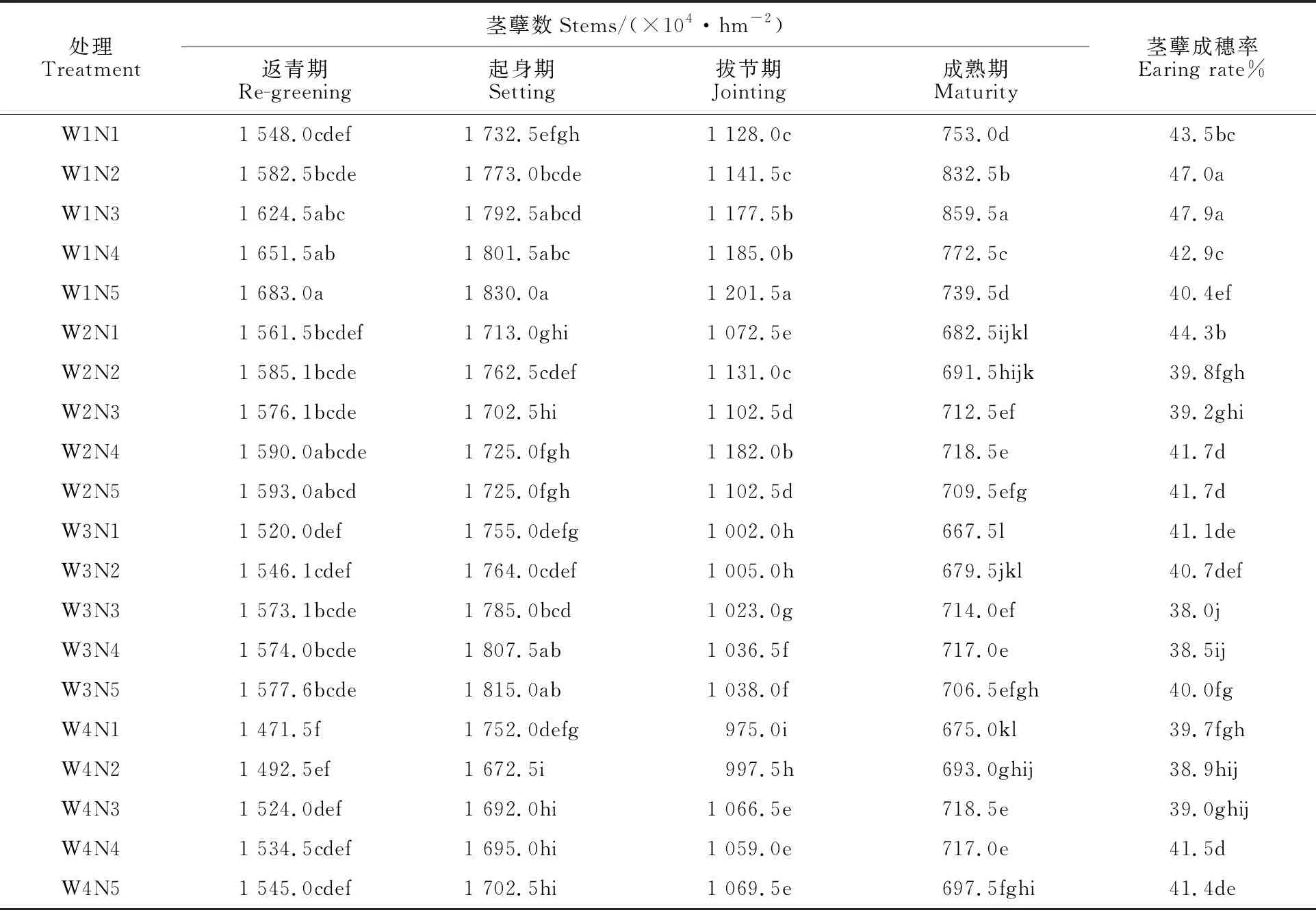

水氮互作下,以W1处理各时期群体较高。其中,返青至拔节期W1N3、W1N4和W1N5三个处理群体数量较高;成熟期茎孽数和成穗率以W1N3和W1N2处理较高,与其他处理差异均显著(表3)。这说明返青+拔节两次灌水和适量追氮有利于小麦高质量群体形成。

表3 不同生育时期水氮对小麦群体的互作效应

2.2 不同水肥处理下小麦的单株性状差异

不同灌水处理间株高和茎秆基部第一节间长差异均显著,以W3处理的株高(86.0 cm)和茎秆基部第一节间长(6.18 cm)均最大,W3处理最小;W1处理的穗长(8.04 cm)和有效穗数 (17.18个)均显著高于其他处理,不孕小穗数 (2.94个)显著小于其他处理(表4)。由此可见,春季合理灌水有利于小麦穗部发育和控制株高。

表4 不同生育期灌水对小麦个体发育的影响

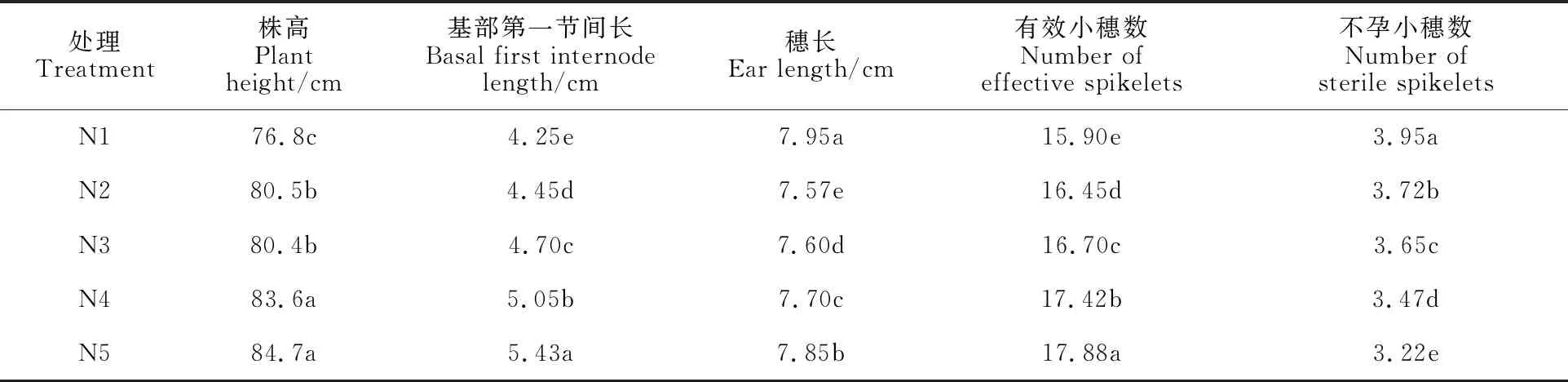

追施氮肥也影响小麦株高和穗部发育。在不同追氮处理中,N5和N4处理株高、茎秆基部第一节间长和有效穗数均显著高于其他处理,不孕小穗数少于其他处理(表5)。

表5 不同生育时期施氮对小麦个体发育的影响

小麦株高和穗部发育的水氮互作效应明显。起身期灌水追氮条件下,植株较高,茎秆基部第一节间都较长(表6),W3N4和W3N5处理株高高于其他处理,分别为89.0和88.6 cm,W3N5处理茎秆基部第一节间最长(7.0 cm),这两个处理加大了倒伏风险。在所有处理中,W1N5处理的穗子最长(8.3 cm);W2N5处理的有效穗数最多(18.2个),不孕小穗数最少(2.3个),与其他处理差异均显著。这说明在返青+拔节两次灌水条件下适量追氮可降低小麦株高和促进穗部发育。

表6 水氮互作对小麦个体发育的影响

2.3 不同水肥处理对小麦产量的影响分析

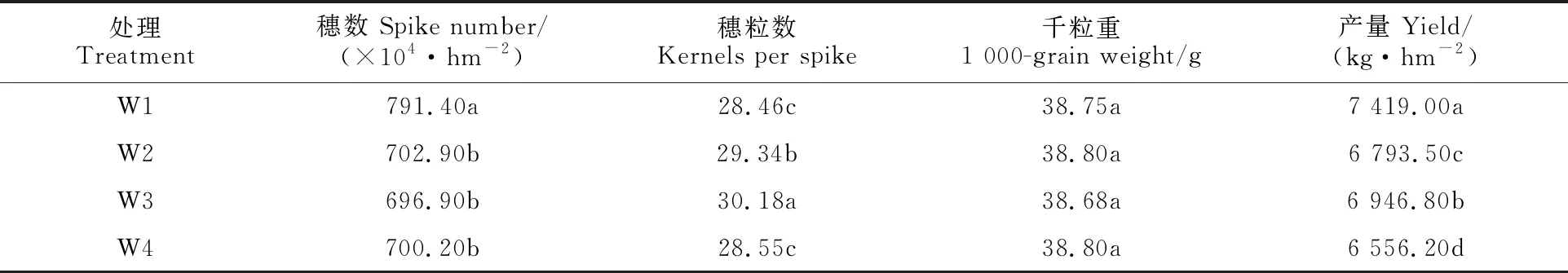

春季灌水的产量表现为W1>W3>W2>W4,处理间差异均显著(表7),W1处理的产量最高,达到7 419.00 kg·hm-2,说明本试验条件下春季返青、拔节两次灌水最有利于小麦高产。从产量结构看,灌水主要影响小麦穗数和穗粒数,对千粒重影响不显著。W1处理高产主要因为增加了穗数,而W3处理的高产与穗粒数较大相关。

表7 不同灌水条件下小麦的产量结果

随着追氮量的增加,小麦产量呈先增后减趋势,处理间差异均显著,其中N3处理产量最高,达到7 166.55 kg·hm-2(表8)。从产量构成看,穗数和千粒重随追氮量的增加也表现出与产量一样的变化趋势,且均以N3处理最高,而穗粒数总体呈现下降趋势。这说明春季适量追氮有利于增加穗数和千粒重,进而提高产量。

表8 施氮对小麦产量及其构成的影响

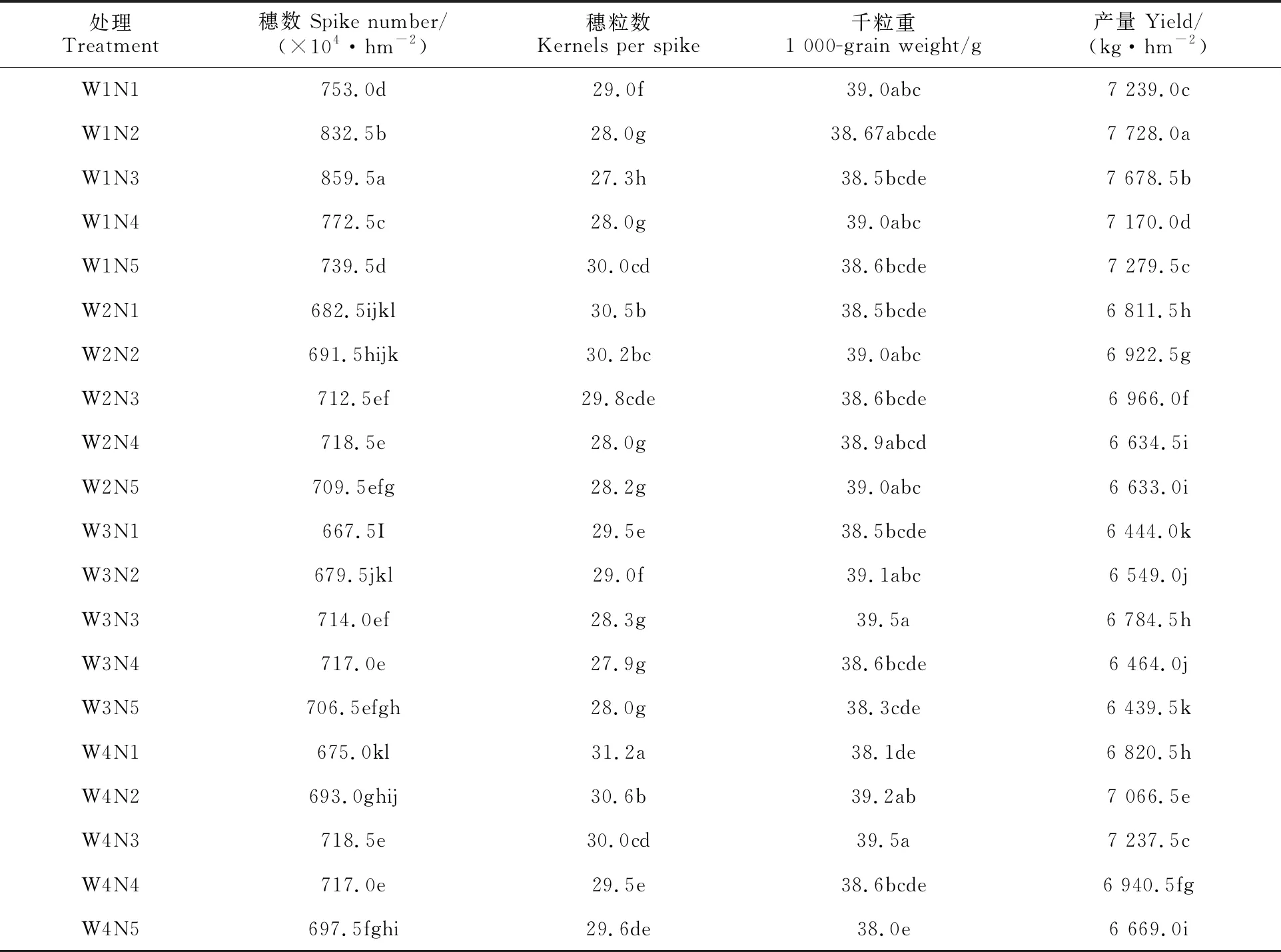

整体来看, W1条件下小麦产量高于其他灌水条件,说明在本试验条件下,水分对小麦产量的影响较大。在W1条件下,随着追氮量的增加,小麦产量总体上呈先增后减趋势,处理间差异均显著,其中W1N2处理产量最高,达到7 728.0 kg·hm-2,其次是W1N3处理。这表明,总体上以返青+拔节两次灌水追氮的处理产量较高。从产量构成看, W1N2和W1N3处理高产的主要原因应归于较高的穗数(表9)。

表9 水氮互作对小麦产量及其构成的影响

3 讨 论

3.1 春季不同生育时期灌水对小麦发育及产量的影响

北京地区冬春季旱寒交加。近30年,北京地区冬小麦全生育期平均降水为145.5 mm,远不能满足小麦全生育期的350~400 mm的生理需水[15-18],因此不同生育时期科学安排灌水对该地区小麦获得合理的高质量群体尤为重要。本试验在基本苗及冬前肥水一致的条件下,春季不同时期灌水对小麦群体数量影响显著,浇水越早的群体发育越好,群体较大,但W3处理在起身期浇水导致小麦分蘖两级分化时间增长,大小茎孽互相竞争养分,反而影响了大茎的发育,导致成穗率较低,这也是生产上不建议在小麦起身期浇水施肥的原因。另外,起身期灌水促进了茎秆基部第一节间长及株高的增加,增大倒伏风险;且起身期灌水减少有效穗数,增加不孕小穗数,再次表明起身期灌水促进了无效分蘖的增多,加剧大小茎孽间营养竞争,影响了前期较大茎孽的正常发育生长,该结果与乔文臣等[19]的研究结果一致。而返青+拔节两次浇水在保证了前期生长水分需要的情况下,起身期适当控水促使大小孽合理两极分化,拔节期再次浇水保大茎孽成穗及穗部性状正常发育生长,提高穗粒数,有利于高产。

3.2 不同灌水下追氮量对小麦发育及产量的影响

在相同底肥的条件下,返青至起身期随追氮量的增加,群体数量增加,但经过起身期的茎孽两级分化后,群体大小变化趋势发生了改变,拔节期追氮后以N1和N3处理的群体较大,成穗率以N1和N2处理较高,过多的追氮并没有获得较高的成穗率,这与前人[20-22]的研究结果一致。并且随施氮量的增加,茎秆基部第一节间长和株高增加,但穗长、有效穗数并没有增加,而施氮量过少也会影响有效穗子正常发育,导致不孕小穗数增加,不利于提高产量。

3.3 水氮互作模式对小麦发育及产量的影响

水氮互作下,返青至起身期以实施了肥水管理的群体较高,说明小麦营养生长阶段合理肥水管理有利于小麦茎孽的发育,且表现为随追氮量的增加,群体数量呈增加趋势;但从拔节期开始群体数量以W1处理较高,说明在实施返青期肥水管理增加了茎孽数;起身期控水控氮可起到控制小孽的增加、加速小孽退化作用,使小麦通过自我调节合理完成茎孽两极分化;拔节期进一步浇水追氮促进了大茎孽的发育,增加穗数。起身期灌水追氮增加了植株基部第一节间长和株高,但穗长和有效小穗数并没有增加[19],因此返青+拔节两次灌水追氮时成穗率和产量均较高。

4 结 论

北京地区适期播种小麦,在越冬前灌水600 m3·hm-2、灌浆期灌水450 m3·hm-2的前提下,春季以返青+拔节两次灌水施氮效果最佳,水肥量分别为返青期300 m3·hm-2+60 kg·hm-2、拔节期450 m3·hm-2+60 kg·hm-2。