铜酞菁合成反应机理分析

2022-01-07双乐颜料股份有限公司朱建军倪金才史庆乐

■ 文/双乐颜料股份有限公司 朱建军,倪金才,史庆乐

1 铜酞菁的结构及性质

铜酞菁的相对分子质量为576.08[1],具有良好的热稳定性及耐酸、碱性能。在真空或惰性气体中,铜酞菁加热至550~580℃不分解而只升华。它不溶于水及多数有机溶剂,可溶于浓硫酸并生成盐,加水时发生分解,又析出原来的酞菁。

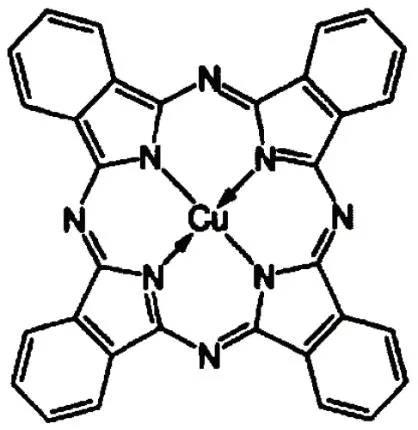

干粉密度在1.6 g/cm3的铜酞菁是一个含二价铜的四氮四苯并卟吩络合物[1],由四个异吲哚环借以四个氮相互连接,并与铜络合构成一个稳定的芳香体系。它的稳定性来源于卟吩系统的π电子共振[2],与其他卟吩衍生物一样,铜酞菁分子也是以一种平面的结构呈现。铜酞菁的结构式如图1所示。

图1 铜酞菁结构式

2 铜酞菁合成反应机理探究

2.1 预反应釜反应机理

在缩合釜之前设置有预反应釜,先将苯酐和溶剂在预反应釜中混合,通入由缩合釜来的氨气,进行反应得到邻苯二甲酰亚胺,随后将邻苯二甲酰亚胺转移至缩合釜参与铜酞菁合成反应。

苯酐与氨气制备邻苯二甲酰亚胺的反应式如下:

2.2 缩合釜反应机理

2.2 缩合釜反应机理

合成铜酞菁的核心反应在缩合釜内进行,反应物为尿素、氯化亚铜及预反应釜导入的邻苯二甲酰亚胺,催化剂为钼酸铵[2]。

尿素是反应中的氨源。凭借碳14(14C)的标记,证明尿素分子的碳原子并没有进入到酞菁的结构,而是以二氧化碳的方式排放。如果将邻苯二甲酸酐分子的羰基加放射性碳标示,就可以得到标记的铜酞菁和副产品——邻苯二甲酰亚胺,而释放的二氧化碳被发现不显示任何放射性。除了尿素,也可以直接使用氨气为氮源[3]。

核心反应的初始阶段即为尿素加热分解反应,尿素在催化剂钼酸铵的存在下,分解成异氰酸与氨气[6],反应式如下:

尿素分解反应完成后,釜内预反应釜内生成的邻苯二甲酰亚胺导入主反应釜,与尿素进一步反应,共有三步反应[6]:

在第一步反应中,导入缩合釜的邻苯二甲酰亚胺与釜内尿素反应,生成1,3-二亚胺基异吲哚啉酮,并生成二氧化碳和水。

第二步反应,1,3-二亚胺基异吲哚啉酮生成后,再与另一尿素反应,得到1,3-二亚胺基异吲哚啉,同时生成二氧化碳和水。

随后进行第三步反应,1,3-二亚胺基异吲哚啉凭借自我缩合,并且释放氨以后,得到缩合的异吲哚林。异吲哚林与氯化亚铜中的铜离子络合同时环化形成铜酞菁,并生成氯化铜和氨气。随后,异吲哚林又与生成的氯化铜中的铜离子络合、环化生成铜酞菁,同时生成氯化铵与联氨[7]。环化是通过氨的释放完成的,并最终通过还原获得铜酞菁。具体反应式如下:

第1步反应方程式:

第2步反应方程式:

第3步反应方程式:

由于式2-13中生成的氯化亚铜在式2-14中作为反应物,故第3步反应中两个反应方程可进行合并,合并后的反应方程式如下[3]:

2.3 主反应釜内的总反应[4]:

根据以上反应机理,推测整个系统的总反应方程式为:

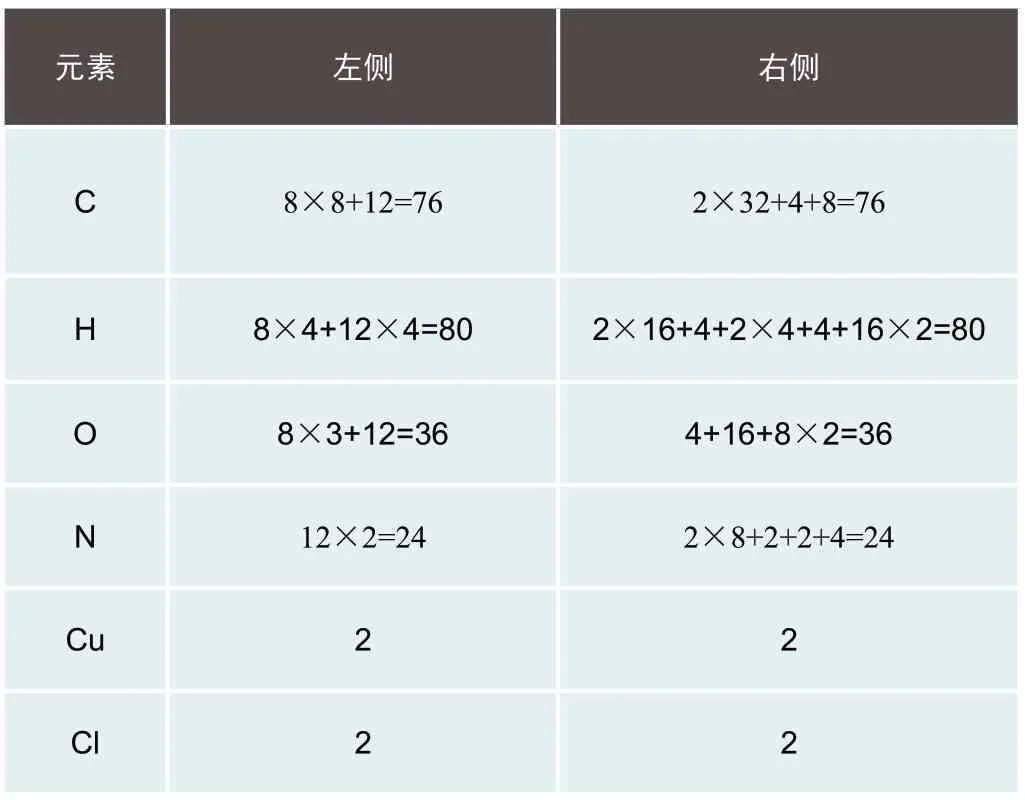

总反应方程式元素守恒如表1所示。

表1 总反应方程式元素守恒计算表

2.4 物料衡算分析

(1)根据铜酞菁的分子式,通过元素分析得到合成1分子铜酞菁所需要的各原料的理论配比:酞菁与铜的比例为1:1,故需要1分子CuCl。4个苯酐形成1个酞菁,需要4分子苯酐。酞菁中的N全部来源于尿素,4个尿素提供8个N给酞菁;CuCl引入的Cl元素最终形成NH4Cl[5],所以必须另外引入1个N给Cl,所以需要4.5分子的尿素共引入9个N,才能满足需要。

综上,各原料的理论配比为:CuCl:苯酐:尿素 =1:4:4.5。

(2)根据第一部分推导的总反应方程式,各原料的理论配比为:CuCl:苯酐:尿素 = 1:4:6。

尿素的用量提高,是因为在反应过程中,生产联氨及异氰酸,N元素有部分流失。

有物料衡算分析表(见表2)可知,目前实际生产中:

表2 物料衡算分析表

3 结 论

对铜酞菁合成反应的反应机理进行了分析,总结如下:

缩合釜内尿素在催化剂的存在下分解为异氰酸及氨气[4],预反应釜内苯酐与氨气反应,生成邻苯二甲酰亚胺和水。随后邻苯二甲酰亚胺与缩合釜内的尿素发生三步反应,其中第一、二步反应中分别生成中间产物1,3-二亚胺基异吲哚啉酮及1,3-二亚胺基异吲哚啉,第三步反应中1,3-二亚胺基异吲哚啉与铜盐反应,得到最终产物铜酞菁。