第三个思考:实现师生共长的路径

——以学生自主创新实验为例

2022-01-07黄跃涛

文∣黄跃涛

根据国家提出的“文化自信”“中华传统文化进校园”系列指导思想,当代物理教师应该具有“文化自觉”,科学崇尚的教育观必须渗透淳朴的文化素养、保持厚重的文化气息,这种形式与简单的知识传授本质是不同的,是科学教育的延展与升华,使科学有其文化,使教育有其人性光辉。[1]我们提出的“物理教师核心素养研究系列”第一个思考是“文化自觉”,探讨教师的文化根本决定教育思想。第二个思考是“备课组建设”,探讨教师成长需要的土壤。

本文阐述的是第三个思考是“个人有文化信仰、集体有教育愿景”,那么成就新时代高质量的教师,应以“师生共长”为途径,本文以学生自主创新实验为例来阐述。

一、困境与思考

教师的发展受不平衡的生源质量影响。物理学科涉及数学、空间、语言、艺术、现代科技等方面,高中物理对学生综合能力要求比较高,通常学生会陷入以下三个学科困境,教师同样因经验不足、缺乏表征方法而难以达到新的层次。

(一)不善数困境

(二)不可见困境

宏观的物理现象容易描述,但微观的物理世界通常很难直接感受,其复杂性学生很难想象。例如构造匀强电场,匀强电场的特征是什么?粒子在电场中运动,电场力做功为什么与路径无关?在匀强电场中研究问题涉及理想化模型的构建,单纯纸上描述严重制约了学生对不可见问题的理解,描述、记忆等低阶思维模式限制学生关于证据的发掘,学生质疑能力的培养也无从落实。高中物理涉及的不可见内容与力的分解、运动的分解、带电粒子的移动、电场、磁场等内容有关。不可见困境通常由教师进行口头描述,发掘创新实验让学生了解抽象情境等方式解决,以此培养学生对抽象现象的认知能力。但是建构主义认为,学生对知识的理解程度是由个体主观能动性构建的层次决定的。

(三)不易述困境

文字描述物理情境存在“不易述”的困境,由于生活经验的缺乏,学生较难从“照片+文字”的叙述模式中理解物理知识。例如高中物理的“蹦极”问题,“如何描述、转化、体现能量转化,如何和运动建立起关联”学生很难理解。如果学生只是对结论进行机械记忆,学习是不充分的。高中物理中不易述有“变化的力与运动的关系”“功能的关系”“传送带的痕迹问题”“板块模型”“带电粒子在电磁场的轨迹描述”等。思维可视化的视频微课是解决不易述困境的较好手段,能够让学生把“不连续的画面”组合起来。

二、措施与启迪

对于以上三种形式的困境,物理教师在大量的实践中给予方案、推陈出新,立足自身能动性,来提升学生学习效果。而学生知识的生成过程是“滞后”于教师竭尽所能进行“事实”展示过程的,所以引入“学生自主实验”可以把教师的“导”转化为学生的“建”;对于不善数、不可见、不易述等困境,让教师和学生一起大胆地想办法去解决,去创建模型,让学生模仿,利用“短、小、丑”的自主实验打开学生局限性思维,摆脱学生“一听就会,一过就忘,一做就错”的局面。教师能从中获得启迪,获得教学技能在“如何教”方面的提升,积累更多符合学生心理特征的教学表达经验,真正实现“师生共长”。

(一)关注基本疑难点

部分学生即使反复地看和听还是无法理解、接受、记住知识基本疑难点,这是由于他们没有实践参与。教师在教学时要与实际生活联系,创设情境。

【实践1】如何理解生活中的匀变速运动

匀变速运动是一种理想状态,它的特征是“逐差相等”,是刚升上高中的学生较难处理的“不善数”困境。学生经常模糊“加速”与“变速”“匀变速”等概念。如果让学生辨析运动过程,抓住“变”,如何变,怎么看出“匀变速”,高铁出站是否“匀变速”,飞机落地是否匀变速等问题。让学生与实际生活关联,理解“匀速圆周运动”,消除对“匀”理解产生的歧义。

教师和学生一起完成课本的常规实验,教师布置学生寻找生活中的“匀变速直线运动”的例子,并说明“匀”的含义。有学生提出到室外进行录像。因为安全因素,学生不能拍摄一些场合的运动,所以师生一起经过申请来到学校出入口的门卫值班室拍摄开闸后的汽车驶出是否匀加速直线运动,对拍摄后的视频建立时间轴并测量相等时间内汽车位移。用“逐差相等”进行检验,我们会发现生活中的运动很难有“匀变速运动”,实验室理想状态的实现条件是严格的。经过实验图像讨论,教师再和学生一起分析匀变速直线运动中“匀”成立的条件,同时教师进一步介绍实验室里利用斜面“平衡摩擦”的意义。

“逐差相等对应怎样的运动情境”是比较难理解的教学内容,学生看到加速就直接联想到“匀加速”,这是没有科学本质的理解,只是课本出现概念的生搬硬套,也没物理观念的意识。教师和学生一起去做实验,让学生用科学方法观察生活中的现象,建立自己的物理运动观念,这种自我知识构建的印象是非常深刻的。

教师在课堂上多次强调“逐差相等”分析问题的方法,情境想象能力薄弱的学生并不能够感受实际情境中什么是“逐差相等”,但通过学生自己找情境,分析图像,师生都能找到概念印象深刻的方法。教师未来也可以利用这些素材引导其他学生分析,增强教师坚持“情境析理”的素养习惯。

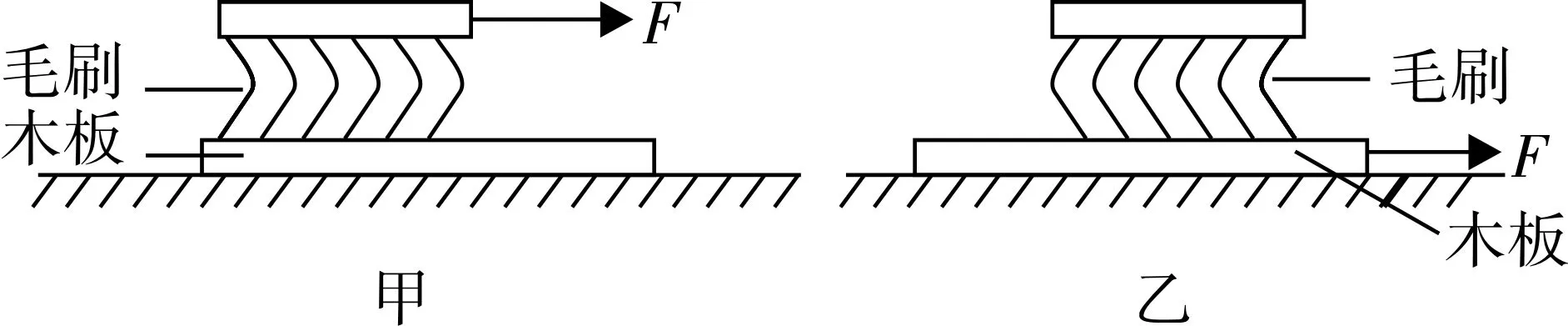

【实践2】摩擦力方向的理解

探究摩擦力方向是一件困难的事,因为它“不可见”“不易述”。即使教师举例传送带的例子,学生也较难接受摩擦力可以成为“动力”这个事实。为什么摩擦力方向和“相对运动方向”相反?为什么可以和“运动方向”相同?

转化“不可见”“不易述”的困境,教师可以以图1为例说明如果移动刷子或移动木板它们的情景不一样,毛刷在乙图中与木板运动方向相同,说明毛刷受到的摩擦力与木板运动方向一样。此处模糊了研究对象问题,会有学生在实验后问“乙图中木板所受摩擦力方向是不是也和它的运动方向一致”。教师应和学生一起制作小实验观察后论述理解。

图1

教师指导学生用生活中的很多东西来模仿实验,比如站在手扶电梯底端,用手悬挂一个小物件接触扶手,实验要点是手相对地面静止,小挂件受摩擦力一起向上移动一小段位移。这个简单实验研究对象是显性的。教师听取学生分析时,会发现学生存在的一些问题,比如学生直接认为摩擦力方向和运动方向相反,所以应该沿斜面向下。而通过对小实验分析,教师了解学生的分析方法存在“凭感性认识摩擦力”的问题。教师向学生再提问“那是什么力量让小球上移的呢”,让学生了解小挂件受重力,如果没有受摩擦力就不能上移,相对(扶梯)有向下的运动趋势,所以小挂件受到的摩擦力是沿扶梯向上,和小挂件运动方向一致;与相对(扶梯)向下的运动趋势相反。

实验由学生自己设想、实践、表述,再由教师点拨学生的理解误区并纠正,教师的教学能力通过纠错更加成熟;而学生对知识加深印象后,更注重逻辑分析物理现象,对问题提出解决方案,理解抽象问题,这使得他们对后续的课程学习更有兴趣、有信心。

摩擦力的突变、方向一直是学生理解的难点,而教师不能准确把握学生的想法,会造成学生“错中就错、得过且过”的学习。教师实验素养最关键的是能看出实验中的误差与错误,学生实施时出现的实际问题丰富了教师教学素材库,正是学生对知识理解各有不同,让教师更好地理解学生的思维脉络,为教学提供了大量的辩证实例。

(二)制作简单数理模型

高中物理中简单抽象的模型有带电粒子在磁场中运动、小船渡河、板块模型等类型,对学生空间想象能力要求高;用动画、短视频演示是普遍的教学方法。师生一起制作简单的数理模型,可以让学生体会实际的数学关系变化,关注实际中的隐含因素。

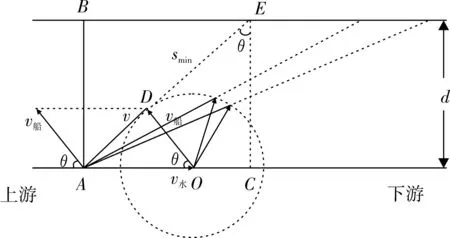

【实践3】制作“小船渡河”模型

“小船渡河”涉及基本问题为“最短位移、最短时间”。教师采用数学“位移圆”进行黑板讲解,经常达不到好的理解效果。如果学生自己找出大小不同的两个分速度模型,并组合成最短位移、最短时间形式,则更有利于学生的理解。学生提出的模型应简单,能感受分速度的合成结构。

“船速小于水速航程最短”是学生较难理解的。学生可以用长短笔(短笔代表船速),图2中最短铅笔的长度模拟到达对岸合位移;过河路径最短(v水>v船时),合速度不可能垂直于河岸,即无法垂直渡河。如图3所示,以v水矢量末端为圆心,以v船矢量的大小为半径画弧,从v水矢量的始端向圆弧作切线,则合速度沿此切线方向航程最短。其中的隐含规律并不是图3中θ越小航程越短,而是合位移与水平方向的夹角与θ互余时航程最短。

图2

图3

【实践4】带电粒子从不同方向进入磁场运动

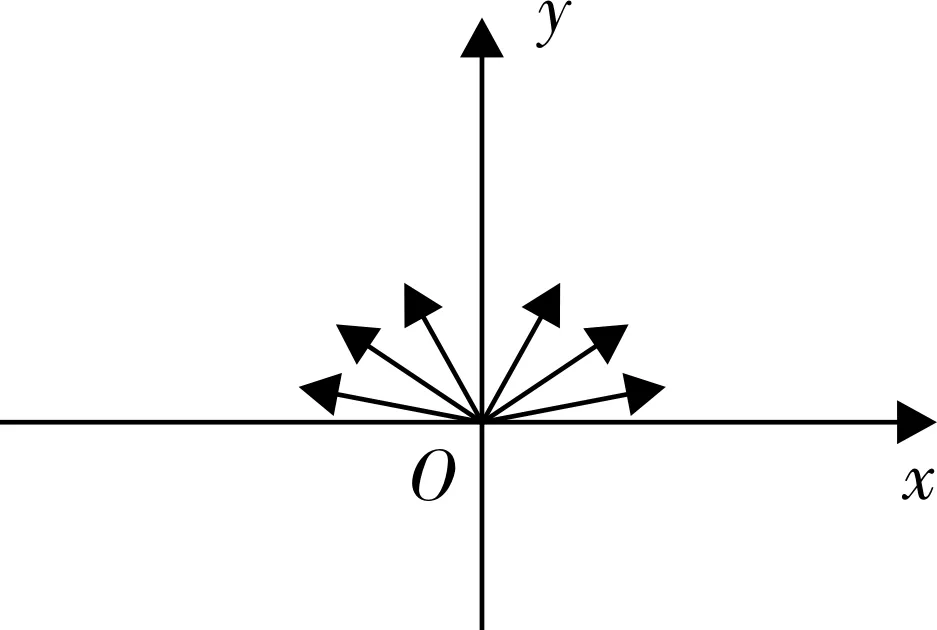

如图4所示,在x轴的上方(y≥0)存在着垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B。在原点O有一个离子源向x轴上方的各个方向发射出质量为m、电量为q的正离子,速率都为v,对那些在xy平面内运动的离子,在磁场中可能到达的最大距离x为多少?

图4

带电粒子从不同方向进入磁场路径的变化是不可见的,要理解此内容,对学生空间想象能力要求很高。教师利用硬纸板剪成一个带有箭头的圆,将其压在题图上,转动,演绎圆运动的变化轨迹,构建动态圆。[2]制作纸板圆会受限于不变的半径,所以学生用硬电线、塑料软管等圈成一个半径可以收缩的“动态圆”。这样的实践让解决问题的思维阶梯获得大幅延伸。

数理模型是学生学习的难点,是教师讲授的盲区。大部分教师都会画出图3、图4的分析图,但是平面图的局限性让学生印象不深,如果让学生用实物模型“摆弄”数学关系,教师则可以看出他们的思维变化以及误区并给予及时纠正。引导学生使用数理模型分析问题能发展学生科学思维,是现代教师需要提升的重要教学能力。

(三)享受生活规律美

生活中的现象本质规律可以用课本的知识揭示,知识学习的目的是用来解决生活中的问题。高中物理分为必修课程和选修课程,必修课程(力和运动)能够揭示很多生活规律,学生能从中感受知识的魅力。物理学科中必修基础的受力分析因为“不可见”“不易述”,加上涉及数学问题,不少学生忽略了其实用性;力或运动的分解依据在哪,学习意义是什么;天体运动枯燥无味,大量的方程式运算让学生空间模型混乱。教师如果能改进教学,科学教育能更加吸引学生。

【实践5】如何拖拉箱子前进更加轻松

教师把生活中的问题抛给学生,让学生用知识来解释。拖拉箱子不能用力水平向前是学生的生活经验,教师可以让学生用实验解释原理。斜向上拉箱的力有两个效果,减小对地面的压力和让箱子前进,拖拉箱子更轻松。通过实际操作对比,让学生感受到生活中的小问题与知识密切相关,计算出一个小孩能否拉动一个箱子,要运用力的分解,此外还可以让学生设计更轻松的拉箱样式。

【实践6】给你一个物体算出地球质量

解决这样一个问题需要学生对核心概念进行分析,要求学生找到合适的解决方案,虽然是一种估算,但只有解决实际问题,学生才能感受到学习的意义。

只教“考试”的教师会让学生懒于去发现生活的规律美,能够让学生感受物理之美关键在于让学生理解生活规律。而“生活规律”要抽象成物理模型对学生是比较困难的,教师通过平时自主实验的引导让学生学习提炼模型的科学思维素养,同时也是在提升教师自己对学生进行科学良好情感培养的潜移默化能力。

三、意义与作用

教师演示实验和学生分组实验在帮助学生理解知识的效果上是显著的,但我们总是遇到遗忘率很高的问题。这是为什么?因为知识的输入是单向的,没有把学生的自主意识唤醒。学生自主创新实验是丰富教师知识表征手段的途径,学生不一定要能够创新,但是通过教师提出的问题,学生能够找寻更恰当的表征方法。这也是在教教师,开阔教师的视野。学生解决问题的过程中,要用新的实践手段,过程可能比较难,部分学生可能会放弃。这就需要教师及时介入,提供参考,引导学生想办法解决。师生互动,学生解决问题,教师提升自己教学能力,真正实现师生共长。教师在教学能力和实验能力上获得进步,个人核心素养也获得深度提升。