超声弹性成像Q分析技术对肝硬化半定量分析研究

2022-01-06苏晓妮曹军英

苏晓妮,曹军英,金 壮,鲁 超

北部战区总医院 超声科,辽宁 沈阳 110016

肝是人体的重要器官之一,具有复杂的生理功能,不仅参与球蛋白、血浆白蛋白、纤维蛋白原和凝血酶原的合成,而且是白蛋白唯一生成器官,也是维持血糖浓度相对稳定的重要器官。肝的血供主要来自肝门静脉和肝固有动脉。肝固有动脉是来自心脏的动脉血,主要供给氧气;肝门静脉收集消化道的静脉血,主要供给营养。“肝弥漫性改变”是肝组织病变在影像学检查中的一种表现,也可以称为肝纤维化,是肝内弥漫性细胞外基质的过度增生和沉积,大量纤维结缔组织不断增生,最终形成假小叶,继而发展成肝硬化。超声弹性成像技术是近年来发展的一门新技术,主要原理是利用组织弹性形变率来反映组织的软硬程度。目前,超声弹性成像在肝纤维化、肝硬化方面的应用已经十分广泛,但应用弹性指数(elastography index,EI)来分析肝硬化硬度的研究报道较少。本研究使用超声弹性成像评价肝硬化(硬度)分级,并利用Q分析软件评价肝硬化的EI值,探讨二者在肝硬化定性诊断中的诊断价值。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020年7—12月于北部战区总医院行常规超声检查肝纤维化及肝功能检验异常的30例患者为肝硬化组。纳入标准:依据Child-Pugh改良肝功能分级法判定无肝性脑病;轻度腹水;胆红素34.2~51.3 μmol/L;白蛋白28~34 g/L;凝血酶原时间延长4~6 s。排除标准:肥胖;大量腹水;伴自身免疫性疾病;肝癌等。另选取同期到本院行肝检查的健康人员24例作为正常组。纳入标准:行肝超声检查无肝弥漫性改变;无乙型肝炎感染史;体检显示肝功能正常。肝硬化组中,男性18例,女性12例;年龄31~72岁,平均年龄(53.0±2.5)岁。正常组中,男性15例,女性9例;年龄31~72岁,平均年龄(54.0±2.6)岁。两组研究对象的年龄、性别等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会批准。研究对象均知情同意。

1.2 仪器设备 GE Healthcare LOGIQ S8超声诊断仪(美国通用电器公司)C5-2凸振探头,配备有弹性成像功能及Q分析软件程序。调节仪器设置,深度为30~60 mm,增益调节至二维图像显示清晰。弹性成像具有双幅显示模式,压放力度适中,以压放槽显示绿色为宜。弹性模式下,所选取3个感兴趣区域以在一个切面为准。

1.3 研究方法 首先,受检者取仰卧位或侧卧位,要求右手举过头顶并充分显露腹部,使用超声仪器对受检者进行弹性成像定量分析,将探头置于受检者右上腹第7、8肋间隙腋前线,选择肝右叶同一部位进行扫查。首先,在灰阶超声下观察肝形态、内部回声、脂肪肝、肝部占位性病变等;然后,切换至超声弹性成像双幅显示模式,检查期间注意避开较粗大管道结构、肋骨阴影;随后,开启弹性成像,确保感兴趣区距离肝表面约1.0 cm,面积2.5 cm×2.5 cm,尽可能使肝组织在取样框内均匀[1],压放力度以图像左上方压放槽变绿色为宜,待弹性图像显示清晰、色彩均匀后冻结图像,对肝硬化进行弹性分级(硬度分级)。测定EI值:在动脉超声弹性成像模式下,启用Q分析软件程序,先观察肝组织感兴趣区域弹性色彩变化的动态电影,停帧后以结节同层正常组织为参照,调整结节感兴趣区域的取样区间的大小,以取样区均匀为宜,得到一条EI曲线,选取稳定性好、图像质量优、弹性压力槽为绿色的3~4帧画面进行分析,软件自动获得感兴趣区域的EI平均值。所有资料均存入工作站系统,并与肝功能检验结果进行对照。此项全部工作均由一名操作熟练的医师完成。

2 结果

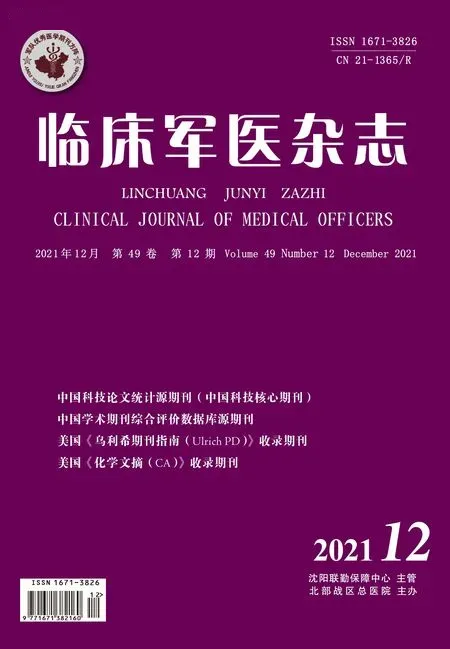

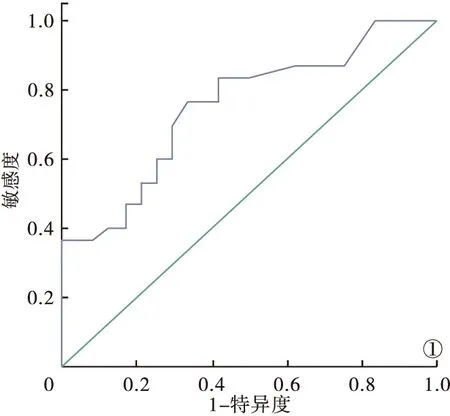

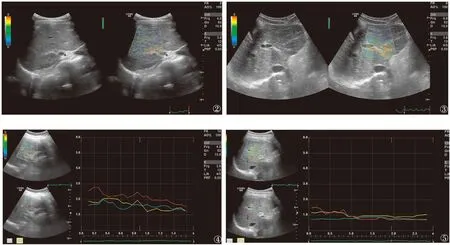

正常组肝组织的EI值范围约为0.70~1.94,平均约为(1.08±0.17);肝硬化组的EI值范围约为1.00~3.30,平均约为(1.94±0.46)。肝硬化组的EI值高于正常组,组间比较,差异有统计学意义(t=9.36,P<0.05)。构建ROC曲线,EI值AUC为0.753,确定相应的EI值1.37为ROC曲线上的最佳临界点,即EI值≥1.37诊断为肝硬化,EI值<1.37诊断为正常肝组织,其敏感度为86.67%,特异度为85.68%,准确性为72.22%(图1)。肝组织弹性成像见图2、3。Q分析下的肝组织EI值曲线见图4、5。

图1 超声弹性成像诊断肝硬化ROC曲线

图2 正常肝组织弹性成像 图3 肝硬化组织弹性成像 图4 Q分析下的肝硬化EI值曲线 图5 Q分析下的正常肝组织EI值曲线

3 讨论

肝纤维化是各种慢性弥漫性肝病逐渐演变的过程,也是向肝硬化发展的必经阶段,由各种病因导致肝损伤,引发肝结缔组织异常增生,致使肝内细胞外基质增生与沉积,如病情继续恶化,形成不可逆转的假小叶结构,便发展成为肝硬化[2-4]。早期肝硬化由于临床症状不明显而难以发现。因此,早期评估及预测慢性肝病患者慢性肝纤维化的程度对临床治疗、评估及预后具有重要意义[5-6]。

目前,肝检查中的肝活检被认为是诊断肝疾病的“金标准”[7]。但其可能存在局限性、活检后并发症等缺点[8],使病理检查结果的准确性受到影响。早期肝纤维化,其变化不明显,因此,常规超声检查诊断肝纤维化的灵敏度和特异度不高[9-10]。弹性成像技术是临床应用颇为广泛的一项超声诊断技术,可对不同硬度的组织施加刺激后产生的改变来成像的一种新技术,随着技术的不断发展创新,能够有效克服以往超声的局限性,客观定量评价检查目标[11-12]。

孟艳等[13]研究发现,应用超声实时组织弹性成像定量分析诊断肝纤维化的灵敏度为 94.68%、特异度为 89.29%、准确度为 92.67%。本研究应用超声弹性成像Q分析技术诊断肝硬化的敏感度为86.67 %、特异度为85.68%,这说明在临床对肝纤维化的诊断中,超声实时组织弹性成像定量分析发挥重要作用。本研究结果发现,随着肝纤维化的逐渐变化,其超声弹性成像的EI值也相应增高,肝硬化组的EI值约为(1.94±0.46),高于正常组的(1.08±0.17),EI值诊断肝硬化的准确性为72.22%。EI值的测定对于早期诊断肝变化有一定辅助作用,避免不必要的肝活检,而超声弹性成像更是相应弥补了早期检查手段的不足。林惜丽等[14]分析了肝硬化超声弹性成像及分期与肝功能临床分级的相关性,结果表明,超声弹性成像的弹性定量值与临床肝功能分级有较强的相关性,对肝硬化的临床治疗和干预有较强的指导意义。高秀芳等[15]研究发现,超声实时组织弹性成像定量分析可作为无创诊断慢性乙型肝炎患者肝纤维化程度的重要手段应用于临床。因此,在肝纤维化程度诊断中,超声实时组织弹性成像定量分析具有一定临床价值。

本研究采用的Q分析技术在实时动态的图像中,记录一系列弹性图像,以红色到蓝色表示病变区组织从“软”到“硬”的程度变化,从而用图像色彩反映所测组织的硬度[16],即对肝实质变硬后,可经由不同彩色编码,对肝纤维化到肝硬化发展过程进行反映[17]。超声弹性成像EI值测定为弹性成像技术提供一种新式的、客观的、定量的诊断标准,有助于提高对肝硬化诊断的准确率。本研究确定EI值最佳临界点为1.37,即EI值≥1.37诊断为肝硬化,EI值<1.37诊断为正常肝组织,客观地量化肝硬化的诊断。

本研究方法也存在一定局限性:首先,基于患者本身的条件,用于肝弹性成像的探头是专为肝特别设置的,探头的宽度较窄,适用于肋间隙处扫查,但是,当遇到肋间隙狭窄的患者时,压力不能很好的传到肝,即收集到的弹性信息受到影响,无法很好的成像。其次,超声弹性技术的快速发展,使得所测量的参数不同,弹性图像缺少统一的参考值标准,Q分析法得出的结果尚不能代表所有弹性成像技术成果。相关报道也指出,部分肝硬化患者并不以肝表面的表现为主[18-19]。因此,不能单纯以肝表面来诊断肝硬化,以避免丧失诊断信息。此外,由于本研究样本量较小,对肝超声弹性成像量化诊断也只是进行了初步探讨,对研究结果还有待大样本进行观察分析。

综上所述,超声弹性成像Q分析技术不仅能反映肝硬化的程度,得到的EI值更能提高对肝硬化诊断的准确率,可客观地为肝硬化弥漫性病变的预测提供有意义的指导。因此,超声弹性成像技术是比较理想的用来评价肝硬化无创的诊断方法,使常规超声得到了丰富拓展,弥补了常规超声的不足,在临床实践中逐渐显现出独特的应用价值。