试验与冶炼之辨

——论南图藏《坤舆格致》抄本第二卷内容与卷次

2022-01-05严弼宸

严弼宸

(清华大学科学史系,北京 100084)

1638—1640年间,在光禄寺卿李天经(1579—1659)的倡议和主持下,耶稣会士汤若望(Johann Adam Schall von Bell,1592—1666)等人将16世纪德国学者阿格里科拉(Georgius Agricola,1494—1555)的经典矿冶著作《矿冶全书》(1)阿格里科拉这部作品名旧多译为“论金属”,潘吉星先生认为此作论述的内容远比金属丰富,故首次提出“矿冶全书”的译法(参见参考文献[1])。事实上阿格里科拉的“金属”概念并不同于今日通常认为的金属,前者既包括纯金属与合金,也包括能够提炼金属的各类金属矿,这一点可以从阿格里科拉《论矿物的性质》(De Natura Fossilium, 1546)专门论述金属的第8卷中明显看出(参见参考文献[14],第169—186页)。本文认为,将De re metallica这部作品按字面直译为“论金属”,容易使古今两种不同的“金属”概念混淆,从而掩盖阿格里科拉的本意。因此本文沿用了潘先生提出的“矿冶全书”的译法。(Deremetallica,1556)译为中文,题为《坤舆格致》。该书在中西科技文化交流史上具有重要的价值,但长期以来被认为在明清之际的战火中亡佚[1]。2015年《坤舆格致》的一个抄本在南京图书馆被重新发现,旋即引发了中外学者的关注[2,3]。

数年来,对南图藏《坤舆格致》抄本的研究已有一定进展,对其抄写年代、流传概况及刊印情况等都已取得相当程度的共识。但笔者认为,由于缺乏与《矿冶全书》底本的比较研究,当前对抄本第二卷具体内容的认识还存在较大争议,这同时导致对抄本卷次的认定也不甚准确,因此有必要予以辨析。

1 南图藏《坤舆格致》抄本概述

自2015年抄本重现于世后,抄本发现者韩凤冉先生便对其作了详细的点校和研究工作[4]。点校本已于2017年收入《明清之际西方传教士汉籍丛刊》(第二辑),由凤凰出版社出版,为相关研究提供了莫大便利[5]。本文所使用的《坤舆格致》抄本文本皆参考此点校本。

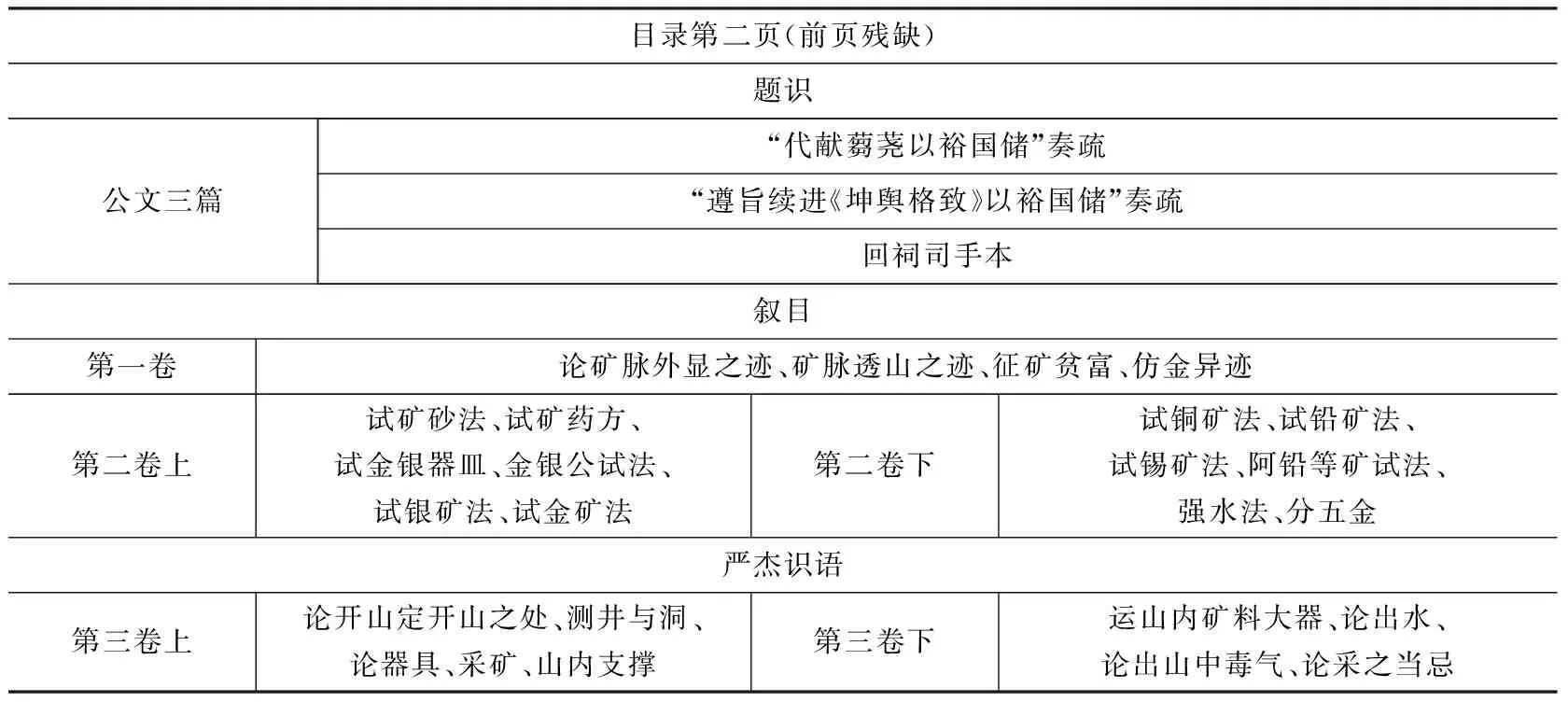

《坤舆格致》抄本共一册三卷,间有朱文校勘文字。目录、题识之后抄录有三篇公文,分别是李天经于崇祯十二年(1639)、十三年(1640)上疏崇祯帝进献《坤舆格致》的两道奏疏以及于崇祯十六年(1643)回覆礼部祠祭清吏司,讨论向各地推行《坤舆格致》的手本。其后为该书叙目,首先以干湿二气和四元行理论解释了金属与矿物的形成与性质,然后介绍了《坤舆格致》五卷的主要内容:第一卷论诸金属与矿物性质;第二卷论诸地液性质;第三卷论识采矿脉之法,并论试法;第四卷论开采诸法;第五卷论炼法。叙目之后有朱笔所加“共三卷于后”五字,表明抄本内容仅为叙目所称五卷的一部分。接着便是三卷正文,具体卷目见表1。在第二卷下结尾空白处,有一段清代学者严杰(1763—1843)的识语,可知该抄本经其校勘,朱文校勘文字当为其手笔[4]。

表1 南图藏《坤舆格致》抄本内容与卷目(2)抄本中“金”“银”“铜”“铅”“锡”“铁”等字,分别用“槿”“引”“铳”“奄”“心”“忝”替代,题识中解释是因为“国初开采之禁严”,故特地换字以掩人耳目(参见参考文献[5],第99页)。为方便阅读,本文引用抄本时均用原字替回。

韩凤冉先生根据正文三卷的内容,认为抄本抄录了叙目所述五卷本中的后三卷:抄本第一卷介绍探寻矿脉方法,对应叙目所称第三卷;第二卷介绍诸矿炼法,对应叙目第五卷;第三卷介绍开采方法,对应叙目第四卷[4]。该观点也得到董琪、付裕等研究者的认同,并基于此进行了冶炼方法与中西方冶金技术对比等研究,似乎这一对抄本各卷内容的认识已成定论[6,7]。但德国汉学家傅汉思教授(Hans Ulrich Vogel)新近提出观点,认为《坤舆格致》抄本中不包含任何描述矿石焙烧和冶炼的内容,抄本第三卷末论风箱时曰“盖制法寔载于后之炼矿书中”([5],页201),表明《坤舆格致》确应有专论炼法的一卷,但抄本并未抄录[8]。因此在傅氏看来,抄本第二卷并非论炼法,其底本的原初顺序也不该在第三卷之后,否则第三卷中所说的“载于后”就有可能指向第二卷。这显然是否认了上述研究者对内容和卷次的判定。由此看来,当前对抄本第二卷具体内容,乃至对抄本实际卷次的认识,都还存在较大分歧。

根据对抄本第二卷的内容分析,比较第二卷与《矿冶全书》相关论述的异同,结合李天经奏疏对翻译成书过程的描述及抄本叙目中对各卷内容的介绍,笔者认为,南图藏《坤舆格致》抄本第二卷所论乃是试法而非炼法,二者绝不能混淆。因此抄本第二卷并非叙目所述“论炼法”的第五卷,更可能是叙目称“并论试法,以识其形势,定取金后当炼之法”的第三卷的部分内容,这继而引发对抄本整体卷次和面貌的重新审视。

2 《矿冶全书》中试验与冶炼的区别

理解试法与炼法的区别,是理解《坤舆格致》抄本第二卷内容的关键。而追寻两类操作在这本译著的知识源头,即西方16世纪矿冶知识体系中的差异,则是理解的前提。

阿格里科拉在《矿冶全书》中用第7卷整卷的篇幅,明确论述了一类有别于冶炼的操作,拉丁文称之为“venas experiri”,直译即为“测试矿脉”,英译本译为“assay”,试炼、化验之意([9],p219)(3)《矿冶全书》的拉丁原版自出版以来多次重印,并有德文、意大利文、日文、英文等多种译本。其中由采矿工程师赫伯特·克拉克·胡佛(Herbert Clark Hoover,1874—1964)与其妻子卢·亨利·胡佛(Lou Henry Hoover,1874—1944)于1906—1912年间翻译的英译本,被公认为质量最高、最权威的译本,成为广大读者了解《矿冶全书》最通行的渠道。本文所使用的《矿冶全书》文本皆参考此译本。关于assay的中文译法,过去常译为“试金”。根据《矿冶全书》第七卷的描述,assay包含通过试炼测试矿石的金属含量,以及检验金属产品的贵金属含量这两类操作。对于检验贵金属含量,阿格里科拉在介绍人们自古以来就常用的试金石试金法以外,还着重介绍了新的火法化验的方法。综合考虑《矿冶全书》中assay的具体含义,本文使用“试验”一词对译,以显示这一概念包含试炼、化验、试金等多种操作。。这种试验方法的起源可以追溯到古希腊的矿物论著《论石》(OnStones),泰奥弗拉斯托(Theophrastus,公元前372—前287)在其中描述了用火和试金石来测试金银纯度的几种方法[10]。阿拉伯以及欧洲中世纪晚期的炼金术传统为试验提供了大量操作基础,炼金术著作《完满大全》(SummaPerfectionis)中描述了蒸馏法、坩埚熔炼法、灰吹法以及用酸和硫分离金银等方法,这些操作往往是经由工匠或炼金术士间的秘传,积年累月逐渐发展起来的(4)赫伯特·克拉克·胡佛在《矿冶全书》英译本中为“试验”(assaying)作了译注,简要梳理了试验方法在欧洲的早期发展历史(详见参考文献[9],第219—220页脚注)。。而到了阿格里科拉的时代,欧洲业已出现专门论述试验技艺的印刷专作。其中出版时间最早的是16世纪早期在德国匿名出版的《试金小书》(Probierbüchlein),主要论述了金、银的试验方法,以及一些对铅和铜试验方法的简介,其目的是“让所有铸造师、试金师、金匠、矿人以及金属贸易商能从中受益”[11]。此外,意大利锡耶纳的比林古乔(Vannoccio Biringuccio,1480—1538)出版于1540年的《火法技艺》(Pirotechnia),也专门在第3卷中论述了冶炼前的矿石准备和试验方法,简要介绍了含金银矿物的试金以及相关用具的制备[12]。《矿冶全书》第7卷,是首次对除金、银以外,包括铜、铅、锡、汞、铋、铁等诸金属矿石,以及诸含金银合金试验方法的全面论述,并且系统介绍了试验涉及的相关用具、矿物处理与添加剂制备方法。这是试验这一领域走向成熟发展的标志,也使得这门技艺最终从工匠的私人秘传知识汇入一门公开的学问中,因而在化学史上具有重要意义[13]。由上可见,在16世纪的欧洲,试验已是一项专门而公开的技艺和知识,有专门的从业者,在矿冶生产体系中有着重要的地位。

试验的目的不是直接产出冶炼产品。《矿冶全书》第7卷中,阿格里科拉认为之所以要首先对矿石进行试验,概括说来是因为试验可以使开采的矿物将来得到更有利的冶炼,使矿渣能够被更好地清除,金属变得更纯净。具体而言,通过试验,矿工们首先可以确定矿石中是否含有金属,在表明矿石含有一种或多种金属的情况下,试验还能显示出金属含量的多寡。其次,矿工还可根据试验确定从矿石中提炼金属的适宜方法。此外,矿工也能依据试验确定矿脉中富含金属的部分与金属贫乏的部分。如果在冶炼之前不进行仔细试验,就可能无法选择合适的矿石,也不能以适宜的方式处理它,那么矿主就会蒙受巨大的损失。除了对矿石进行试验外,熔炼获得的金属产品通常也要进行试验。首先这能使矿工确定铜或铅中含银的比例,或者银中含金的比例。由此才能计算是否值得将贵金属和贱金属分离。此外,试验还可以检验钱币的质量,防止铸币者在金币中混过量的银,或者在金币和银币中掺铜([9],p219)。

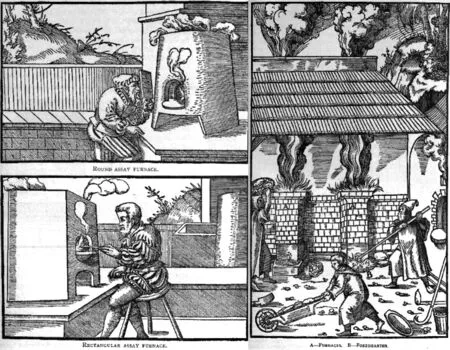

试验的规模远小于冶炼。阿格里科拉明确指出,矿石试验方法与冶炼的不同之处就在于试验所使用的物料更少。试验是为了让矿工通过冶炼少量的矿石,就能了解到将来冶炼大量矿石能否盈利。所以矿工通常是以很小的规模、有限的花费对矿石进行试验,而以很大的投资进行大规模冶炼。试验在小炉子里进行,而冶炼使用大炉子([9],pp220—222)。根据阿格里科拉在第7卷中对试验用炉的描述,一种砖质的试验用方炉高1肘(Cubitus),炉内宽1足(Pes),长1足2指(Digitus),另一种可移动的泥质或铁质炉则高3.5足,可见它们的尺寸都是较小的([9],pp223—225)。而根据《矿冶全书》第9卷对冶炼用炉的描述,冶炼炉通常依墙而建,墙体高15足,厚度超过2足。紧贴承重墙建一排六座方炉,每炉贴墙后壁高7足,侧壁高6足,前壁高5足,以便投料,炉壁皆厚3掌(Palmus),炉内宽5掌,前后长6掌1指。每炉间隔6足,因此一排冶炼炉约需宽为52足的场地([9],pp355—356)(5)此处阿格里科拉使用了古罗马长度单位。1指约合0.726英寸,即1.84厘米;1掌约合2.90英寸,即7.37厘米;1足约合11.61英寸,即29.49厘米;1肘约合17.41英寸,即44.22厘米。单位转换详见参考文献[9],第617页附录C。。可见冶炼炉的尺寸和规模远超试验用炉。

两类操作更本质的区别还在于,试验比冶炼更追求精密准确。试验需要将矿物或金属等被试物料盛放在坩埚中,并使用被称为马弗(muffle)的专用罩子,将坩埚与炉膛中燃烧的木炭隔开,以外加热的方式防止燃料混入,避免影响试验准确性。如果不慎在坩埚中掉入木炭或灰烬,则必须用钳子将其夹出([9],p239)。阿格里科拉甚至提出,试验者应该关上试验炉所在房间的大门,以免有人闯入搅扰他专心工作。使用天平称量物料则必须在箱子里操作,以免称量小件物品时空气干扰天平([9],pp223—224)。冶炼操作相对则要粗放得多,矿工直接将成筐的矿石、燃料和助融剂混合投入炉中直到填满炼炉,以内加热的方式进行大规模冶炼([9],p379)。整个过程需要多名矿工配合,工作氛围也更为热火朝天。从《矿冶全书》插图(图1)对两种不同操作的描绘中,我们能清晰感受到试验与冶炼在规模与工作氛围上的巨大差异。

图1 试验炉(左侧两图,[9],p223)与冶炼炉(右图,[9],p357)的使用场景

由此可知在16世纪欧洲的矿冶技术体系中,试验与冶炼两类技艺在目的、规模和操作精密程度上有明显区别。试验乃是在冶炼前判定矿石性质,确定冶炼方法的小规模操作,也包括对产品金属含量的检验,它并非直接用于生产的方法,而是追求定量、准确地预判生产投资与利润。

3 《坤舆格致》抄本第二卷中的试法

通过对南图藏《坤舆格致》第二卷内容的分析可见,经过汤若望等人的翻译,试法与炼法有别的观念清晰融贯地体现在文本之中,这也成为西方试验观念与方法向中国的首次介绍。

抄本第二卷首节“试矿砂法”开宗明义道:

但矿中所产有多寡不等,必用法以试之。如合数百斤之矿,一并锻炼,然后知其多寡,不惟费人力,亦且多费物料。故其试法,每遇一矿,止取其什百分之一,用火用药料试之。譬之一斤矿,用人力几何,物料几何,所得纯金几何,余可类推矣。且矿不一类,如银中有金,铅中有银,铜中已有银,必一一入试之,始知其内所杂若干,斯可以穷其盗矿之弊。([5],页121)

这段话明确表述了试矿砂法的目的,其一为确认矿中所产的多寡;其二为确认冶炼少量矿产所耗费的人力、物料和产出,以避免浪费;其三则为确认不同矿石冶炼所得金属的具体成分,以免盗矿之弊。同时也指明了试法的规模只取大规模锻炼的什百分之一而已。从第二卷描述的各类试矿炉罐的尺寸亦可见,试法所用炉具至多不过一尺余,当不能用于大规模冶炼生产([5],页126—128)。前人也已注意到这一问题,付裕在比较《天工开物》与《坤舆格致》时指出,前者所用炉具高达五尺,能容两千斤矿石,而后者记载的炉具,高止于一尺余,容积不比前者([7],页38)。他认为这是因为《天工开物》记载的是直接用于生产之炉,而《坤舆格致》则是为了试验矿物,因此炉的大小并不重要。对炉具尺寸的这一观察切中要害,但仍轻视了试法与炼法在规模上不可混淆的差别——炉的大小并非不重要,《坤舆格致》描述的试矿之炉并非可大可小,而只可能是小规模的。

除在首节中强调试法的目的与规模外,第二卷后续各节无不论述试法判定矿石性质、检验金属含量、规模小、定量准等特点。如“金银公试法”节中论试法之规模,“火候最为吃紧,不但以为试法之一助,以识矿性之刚柔,果小试之得宜,而依之可用大炉大火”([5],页132);论不同种类金矿需以试法辨识,“令分多样,而彼此不同,虽巧匠亦不能尽识,必以密试而始谙也”([5],页133)。“分五金法”节中论试验金银共生矿以确定开采利润,“依此比例一法,凡遇矿有金银同在一处者,可证各种所得若干,总定其开矿之利”([5],页157)。“试金矿法”节中论火法优于汞齐法,“但此法(汞齐法)虽可用,不如用火者试法更准”([5],页139),可见精确乃是衡量试法好坏的重要标准。“试矿砂法”节中论准确称量之重要性,“必先取一分考定多寡,以小推大,可定矿内之万分称允,必求最准,然秤矿及药者,亦以小重求总料之比例,苟秤兑未准,其所比之法,亦必有差”([5],页122),更是充分论述了试法规模小、精度高的特点。凡此种种,皆表明《坤舆格致》所论试法与单纯冶炼生产的区别所在。

更有几处,文本中明确对比了试法与炼法的区别。如“阿铅等矿试法”节中论铁矿试法:“今亦不论何色,但欲试其贫富……矿不甚佳,亦须先衡准,视折耗几何,此试法也。若大炼,矿一层,用小块炭一层,遂层叠烧,不化,加硝碱等药同炼。”([5],页149)这表明,试法需要在操作前后准确称量矿石,计算烧后损失重量,因此矿石必须置于罐内,以与燃料隔开。与之相对的是,大规模冶炼就只需将矿石和燃料混在炉中“遂层叠烧”。这体现了二者在操作精密性上的差别。又如“试锡矿法”节中论锡易挥发难以测准:“顾其体既轻,性亦自软,或洗或锻,必有损耗……且总炼法,亦与本试法之细,多不相准,若欲据此法以推矿金之多寡,似不可得。惟概辨矿富矿贫,开之有利与否而已。”([5],页146—147)这表明,对于锡矿这类易挥发金属的矿石,小规模试验与“大炉大火”的生产冶炼之间存在较大误差,所以难以直接用试法定量计算最终的生产结果,只能大概区分矿物的贫富。

由此可见,《坤舆格致》抄本第二卷中所论的试法,实际是对西方矿冶知识中试验技艺的译介。这一概念对同时代的中国传统矿冶生产而言很可能是陌生的——《天工开物》中完全没有提及冶炼之前的小规模定量试验,而是直接使用大炉冶炼生产。因此绝不能将这一概念与炼法相混淆,以至于遮蔽《坤舆格致》首次向中国系统介绍西方试验理念与方法的重要意义。

4 抄本第二卷与《矿冶全书》的对应关系

抄本第二卷除论试法外,是否还兼论炼法?通常认为第二卷不仅译自《矿冶全书》专论试验的第7卷,还译自论冶炼及金属分离的第9、10、11、12等卷[4],似乎表明抄本第二卷兼论以上诸项内容。因此有必要将抄本第二卷与《矿冶全书》相关内容进行对比检视,判断抄本第二卷内容的来源及论述范围。

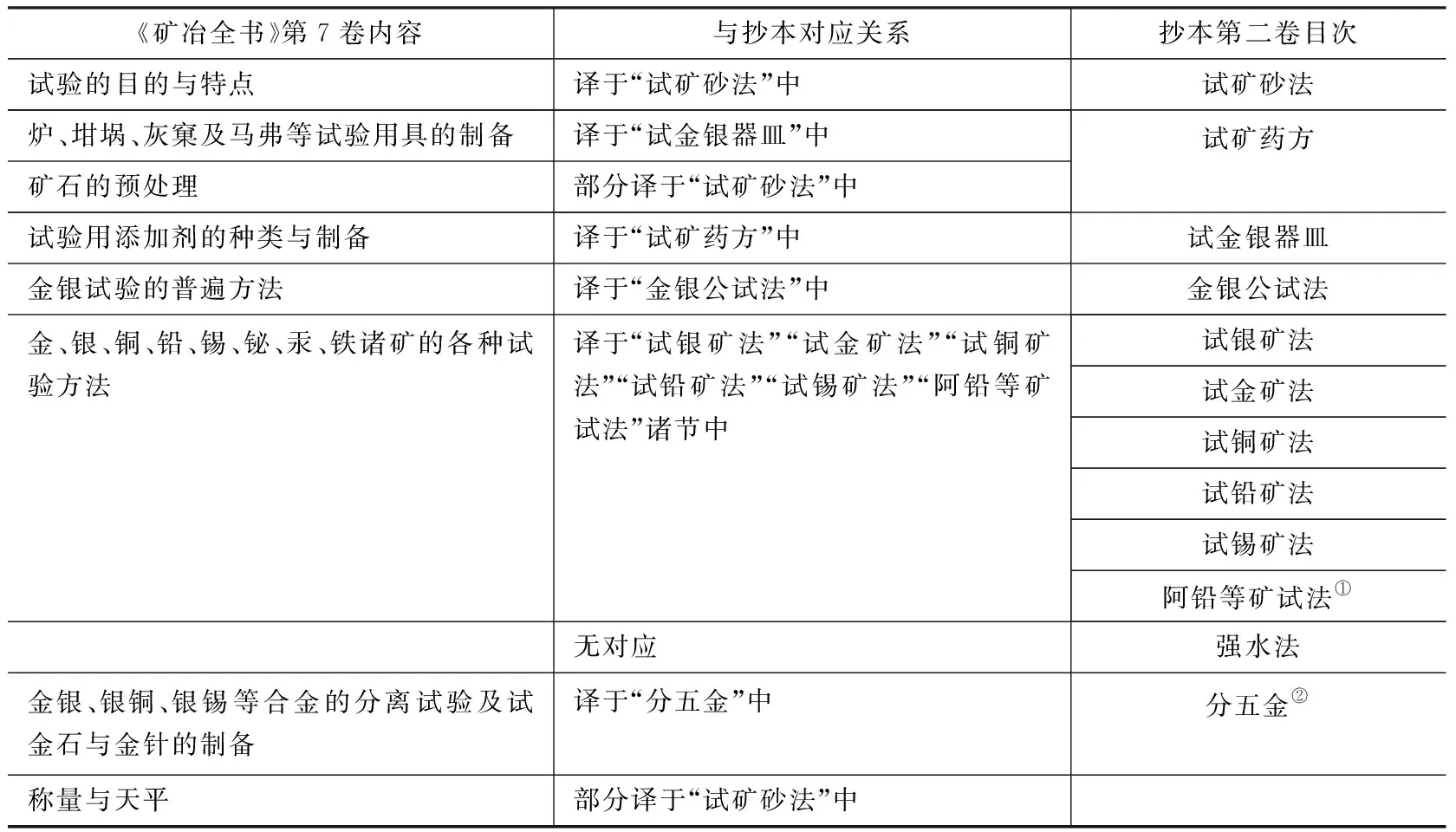

将《矿冶全书》第7卷介绍的内容依次与《坤舆格致》抄本第二卷各节内容进行对比(表2),显而易见,第二卷全卷的章节结构和《矿冶全书》第7卷十分接近,除个别目次有前后调整,连论述顺序都与底本大体相同。除“强水法”外,第二卷每一节都与《矿冶全书》第7卷中的相关内容对应,皆与试验相关。

表2 《矿冶全书》第7卷内容与《坤舆格致》抄本第二卷对应情况 (6)“阿铅等矿试法”一节中介绍了阿铅、铁和汞矿的试验方法。根据文本中对阿铅的描述“此矿,灰色较他矿易化”(见参考文献[5],第148页),以及阿格里科拉在《论矿物的本性》(De Natura Fossilium,1546)中对铅属金属的介绍“铅Plumbum,有三个属,一种为白色(plumbum candidum,锡),一种为灰色(plumbum cinereum,铋),一种为黑色(plumbum nigrum,铅)”,可知此处“阿铅”即为铋。详见参考文献[14],第178页。(7)“分五金”一节中介绍了金银、金银铜、银铜及银锡合金的分离试验方法。

“强水法”一节介绍制备强水的器具、物料以及制水之法,溯其源头,应是译自《矿冶全书》第10卷。阿格里科拉在第7卷论试验用添加剂时,已多次提到一种可以有效分离金银的添加剂([9],pp234—238),但并未立即介绍其制备方法。直到第10卷论金银分离时,作者才专门介绍这种被称为Aqua valens(直译即为“强水”)的物质,并详细描述了多种制法([9],pp439—443)。《坤舆格致》将其从后文辑出,一并编入第二卷,显然是考虑到译文篇幅有限,需在一卷中保持试法介绍的完整,使读者能够依法实际制备这种试验添加剂。

此外,第二卷所介绍诸矿物的各种试验方法,并非完全来自《矿冶全书》第7卷。如“试金矿法”中介绍“又一法,亦先后用三罐炼之,一分矿,一分琉璃,半分醋脚及强水脚,亦不时以铁钩搅之,可以化硬矿矣”([5],页138),可能源自第9卷介绍的一种冶炼金矿的方法([9],p398);“阿铅等矿试法”中介绍“上下各用一坛罐等器”的试汞矿法([5],页150),应是译自第9卷中炼汞矿的“双罐法”([9],pp426—428)。只是这些本用于冶炼的方法在介绍时被剥离了冶炼的背景,不言其炉型规模,完全融入到试法中,以为补充。另有部分试法、泥料制备法、火候控制法以及对各类金属矿物性质的简要介绍等内容,一时尚未查明译自何处,或源于《矿冶全书》其他几卷,也不排除另有参考资料的可能。韩凤冉先生推测《坤舆格致》中讨论矿物形成与分类的内容可能来自阿格里科拉的另一著作《论矿物的本性》(DeNaturaFossilium,1546)[4]。傅汉思教授也发现,《坤舆格致》抄本中部分文字与插图,明显来自比林古乔的《火法技艺》和德国冶金学家艾科尔(Lazarus Ercker von Schreckenfels,1530—1594)的《论矿石与试验》(BeschreibungderallerfürnemstenMineralischenErztundBergwerksarten,1580)[8]。需要强调,这些来自《矿冶全书》第7卷以外的内容,均为补充介绍诸矿试法,并非节外生枝,另论新题。

值得注意的是,对比原作,译文还对部分内容进行了有意的补充和改动。如《矿冶全书》中制备强水的容器为玻璃安瓿([9],pp441—442),但译者在“强水法”中指明,“盛料之器,西土以玻璃制之,此中或无玻璃,必用瓦铁等物以代,如以土制,其土必细土……”,继而补充了一种对土器进行特殊处理使之能够代替玻璃器的方法([5],页151)。而当找不到器具能替代透明的玻璃容器,导致无法观察强水蒸发速度时,译者只好提出一种替代方案:“西方亦用玻璃为之,以便窥露流于缓急之异,或无透明之物以代玻璃,必于调火宜慎,庶可补此缺也。”([5],页152)又如论述制灰窠的方法,《矿冶全书》中认为动物头骨的骨灰最适合制作灰窠,其中以鹿角烧灰最佳,并且最好纯用骨灰,压制灰窠所用乃是黄铜模具([9],pp230—231)。而在《坤舆格致》抄本第二卷中,却认为“或牛羊之脑骨及鱼刺鹿角等类,鱼刺为第一,与木灰和为一处,但木灰用一分,他灰只可半分”,黄铜模具也被改为木制模具([5],页129),显然这降低了制备灰窠的要求与成本。李天经在“回祠司手本”中阐明译书献书的用意:“目今四郊多垒,民不聊生之际,远臣抒忠为国,尽译开采一书者,以搜括不若生聚为可长久耳。今试于深山穷谷之中,取造物自然之利,不第济军需而裨国计。”([5],页103)可以推测,为使西法能够在中国的深山穷谷中顺利推行,译者因陋就简,降低了原作部分技术要求。而在增改内容时,汤若望等人可能也吸收了中国本土的技术经验。

综上所述,《坤舆格致》抄本第二卷主要译自《矿冶全书》第7卷,专门介绍试验方法,少量内容译自《矿冶全书》第9、10卷或其他几卷,也可能另有参考资料来源,但皆为补充说明与试验相关的方法,无关炼法。同时为适应中国的实际条件,译者对部分译文内容作了增改。

5 《坤舆格致》抄本的卷次

在明确第二卷的内容之后,便可重新审视《坤舆格致》抄本的卷次问题。

李天经上疏崇祯帝的两道关于进献《坤舆格致》的奏疏,反映了成书经过与原始卷次,当为判断抄本卷次的重要佐证。在崇祯十二年七月所上的“代献蒭荛以裕国储”奏疏中,李天经言道:“谨先撰译缮绘,得《坤舆格致》三卷,汇成四册,敬呈睿览,尚有煎炼炉冶等诸法一卷,工倍于前,匪能一朝猝办。”([5],页100)及至崇祯十三年七月,李天经上“遵旨续进《坤舆格致》以裕国储”奏疏,言“盖开采,不惟察寻地脉有法,试验有法,采取有法,即煎炼炉冶,其事较难,其法较密,前所进书,虽备他法,而煎炼炉冶之法,书尚未成……于今月始获卒业。为书四卷,装潢成帙,敬呈圣览”([5],页101),才将《坤舆格致》四卷译完献上。由此可知,李天经进献本《坤舆格致》终为四卷,前三卷率先译出,内容应包含察寻地脉之法、试验之法与采取之法(包含但未必限于这三个主题),第四卷论煎炼炉冶诸法,直到翌年方告卒业。之所以晚一年译出,乃因第四卷论“煎炼炉冶,其事较难,其法较密”,“工倍于前,匪能一朝猝办”。潘吉星先生认为,奏疏所言前三卷对应阿格里科拉《矿冶全书》1—8卷中关于采矿的部分,第四卷则对应原著9—12卷关于冶金的部分[1],就翻译体量而言这一划分是大体合理的,显示出翻译第四卷工作量之大。

韩凤冉认为抄本第二卷所论最接近“煎炼炉冶之法”,因此可能就是进献本中的第四卷[4]。傅汉思则认为抄本不包含进献本第四卷,而代表李天经首次进献的三卷本,第四卷仍需继续寻找[3],这与他认为抄本没有论述矿石冶炼的观点相对应。前已表明,抄本第二卷专论试法,与论“煎炼炉冶之法”的进献本第四卷在内容上不可混淆。即使仅从文字体量考虑,二者也难以对应。以凤凰出版社点校本《坤舆格致》为例,第二卷的篇幅仅37页,尚不及第三卷的48页,以这样的文字体量,如何可能是因“工倍于前”而不得不晚一年译出的进献本第四卷?反观进献本前三卷,其中正含试验之法,因此抄本第二卷应属于李天经首次献上的前三卷。

至于抄本第二卷是否对应叙目介绍的五卷本中的第五卷,现在也十分清楚。叙目称第五卷“论炼法,先分纯金于杂体,次定各金所需炉罐炼法,使之彼此判然,各归其本质,以精详其体与成数”([5],页107),即首先论述将金属从矿石中冶炼出来的方法,接着论述将各金属彼此分离,从合金中获得纯金属的方法。可见这一卷大体应顺次译自《矿冶全书》第9卷(论诸矿物冶炼方法)、第10卷(论于诸金中分离金银及金银精炼诸法)与第11卷(论于铜、铁中分离银的方法),与进献本中论煎炼炉冶之法的第四卷内容相近,绝不可与主要译自《矿冶全书》第7卷(论试验诸法)的抄本第二卷混为一谈。

而叙目五卷本中第三卷的内容简介,为确认抄本第二卷的位置提供了重要信息。叙目载:“第三卷,论凡采取兆迹,或缘显于外者,以识金脉有无。或因蕴于内者,以采矿之嬴绌及脉之邪正。并论试法,以识其情势,定取金后当炼之法。”([5],页107)可见第三卷的前半部分,应是李天经奏疏中所谓察寻地脉之法,前人以抄本第一卷与之对应,当无异论。而后“并论试法”数语,明确地表述出试验的特点,显然应是奏疏中所谓的“试验之法”,亦对应着抄本第二卷。由是观之,抄本第二卷与第一卷,在五卷本《坤舆格致》中似应合为第三卷,所论述的内容乃是在大规模采冶前,察寻矿脉、小规模试验矿石贫富及分离金属以确定贵金属含量的各种方法。

以合成一卷的眼光观之,对于解释《坤舆格致》抄本卷次还有若干便利之处。其一是使抄本各卷的篇幅均衡。以现有分卷方式看,抄本第一卷内容过少,在凤凰出版社点校本中只占13页,如将第一卷与第二卷篇幅相加,就与抄本第三卷大致相当。其二是使抄本各卷与叙目次序相顺。第二卷开篇即言“以前法观山与地之形势,即知矿脉矣。但矿中所产有多寡不等,必用试法以试之”([5],页121),显见第二卷的试法与第一卷观矿脉之法直接顺连。若以抄本第一卷为叙目所述第三卷,第二卷为叙目第五卷,第三卷为叙目第四卷,则非但凭空打乱抄写顺序,更是割裂第一卷与第二卷之间的顺承关系。

由此看来,在李天经第一次进献的三卷《坤舆格致》中,介绍察寻地脉之法,试验之法和采取之法的内容可能只占两卷,剩下一卷极有可能介绍了各类金属、矿物和地液的性质,也就是叙目五卷本中的前两卷内容。因此抄本三卷虽属于进献本前三卷,但未必如傅汉思所说,就等于进献本的前三卷,后者可能包含更多内容。

此外,《坤舆格致》的卷次与《矿冶全书》的介绍顺序也有所不同。后者首先介绍探矿(第2、3卷)和采矿(第5、6卷),然后介绍试验(第7卷)和冶炼(第8、9、10、11卷),考虑的是矿与冶这两大主题能够各成体系以求全面。而译本《坤舆格致》限于篇幅,需对内容进行提炼与重排。首先介绍寻地脉及试验之法,继之以采取之法,最后则煎炼炉冶之法,依照的是矿工实际工作的次序,强调在勘察矿脉之后应先试验矿石是否值得开采,判断用什么方法适宜地冶炼,其后才能大规模采冶。这样做一方面便于“敕发各镇,所在开采之处,一一依法采取”,使各地矿政官员能够照章办事,迅速将西法运用于实践;另一方面也避免“向者费巨而利微”的情况,强调试验以提高采冶利润,有利于“充取国用,亦或生财措饷之一端”。

6 结语

对抄本第二卷内容及其与前后两卷关系的分析,使南图藏《坤舆格致》抄本的面貌显得更为清晰。该抄本包含对察寻地脉之法、试验之法和采取之法的介绍,不包含叙目中描述的介绍金属矿物性质的第一、二卷和介绍矿物炼法的第五卷内容,也不包含李天经进献本中“工倍于前”、介绍煎炼炉冶之法的第四卷。抄本的内容大体属于李天经第一次进献的三卷本,或叙目所述五卷本中的第三、四两卷,抄本第一卷和第二卷内容应合为五卷本中的第三卷。

对抄本第二卷与《矿冶全书》底本的比较研究表明,《坤舆格致》是首次向中国系统介绍西方矿冶技术中试验理念和方法的译作。在译介过程中,为满足中国各地的具体条件,便于推行实施矿冶西法,汤若望等人调整了《矿冶全书》的卷次,使方法介绍的顺序更符合实践工序,并对原文介绍的部分方法作了补充和改动。增改内容的知识来源,可能是《矿冶全书》以外的其他参考资料,也可能是中国传统的技术经验。

《坤舆格致》抄本面世虽已六年,但对其文本内容还亟待开展翔实细致的研究。这一研究必须要立足于中西矿冶知识汇通的比较视野,而不首先了解作为译著知识来源的西方矿冶传统,就会导致一方面忽视译著在融入中文语境时多大程度上偏离了原文,另一方面也更难注意到那些对中国文化而言陌生的思想与实践,也就难以真正理解中西方的异同。本文仅以抄本第二卷的文本研究为例,以试验与冶炼概念的区别为切入点,试图展现追溯知识源流对于《坤舆格致》研究的关键作用。希望本文能起到抛砖引玉之效,以待学界同仁就这些问题进行更加深入的探讨。

致 谢本文写作得到了导师张卜天教授的悉心指导,谨致谢忱!