现代刺绣艺术中的文化驱因分析

——以徐州刺绣为例

2022-01-05王艳冯博文王慧灵

王艳,冯博文,王慧灵

(江苏师范大学,江苏 徐州 221116)

前言

明代著名诗人和诗书画家王士性先生曾经在《广志绎》中这样评价明代苏人“聪慧好古,又善操上下进退之权”“苏人以为俗之雅者,则天下四方之人随而雅之;以为俗者,则四方随而俗之”。此处的“雅”即指吴地精神文化的最大特征。在其深刻影响之下,苏州地区所形成的社会时尚和精神追求辐射影响了当地的刺绣艺术风格,成就了苏绣的一大特色[1]。同样的,如果用一个词来概括徐州地区的特点,必然是南秀北雄。在长久的文化浸染中,现代徐州刺绣文化总体呈现出雄秀结合,粗中有细、细中有粗的地方特点。

笔者通过访谈、参观与调研,以徐州刺绣为例,对徐州地方刺绣的文化驱因进行了梳理,最终发现:刺绣艺术与当地文化有着密切关联。

1 文化驱动着针法的发展

想要自己绣出一副好的中国刺绣艺术作品,必然需要了解针法的基础知识。一般来说,刺绣针主要分为四种,分别是十字绣针、常用刺绣针、书签针和珠针,绣针的选择是要结合刺绣作品的面料品质,使用的线的粗细来进行的。选择了合适的绣针后,就需要知道如何绣,也就是明确针法。任何一副传统刺绣艺术作品,它归根结底是在画面上的一种视觉形象呈现。而构成一副传统刺绣艺术画面最基本的视觉形象要素就是“点线面”。

基础初始针法刺绣艺术作为中国传统现代刺绣的一种造型艺术表现手段,通过基础初始针法的各种基本单元针的线和织法针迹的排列组合,它就已经可以直接用来塑造无穷无尽的传统刺绣形象,例如,打籽的平绣籽是棉花种子中的一个籽,平绣的一个籽是短针和一根直针等。

每种基本单元针的线和织法通过针迹的不断排列延续重复陈列,它所产生的线就是表现韵律美的基础线条,不断地在其中重复着一个根本基础初始点。而每种针法的连续不断排列就直接形成了对刺绣画面的各种视觉形象表现。除此之外,每种针法的基本结构及表现效果也侧重于表现某一类的造型特征,譬如打籽绣以表现点见长,滚针以表现线见长,齐针以表现面见长[2]。

针法的表现方法是灵活多变的,从构成的视角去观察针法,不难发现,针法的使用原理在本质上是一致的,其实都是在面料上的穿针引线,主要是通过直行、环绕、打结这3 种方式演变成各种各样的针法类型。任何一种针法都能通过单元针迹的陈列组成点线面,但在具体运用上,需要结合物象特征选择适宜的针法来表现,灵活运用各种针法组合构造绣面,才能将刺绣艺术更好地呈现出来[3]。

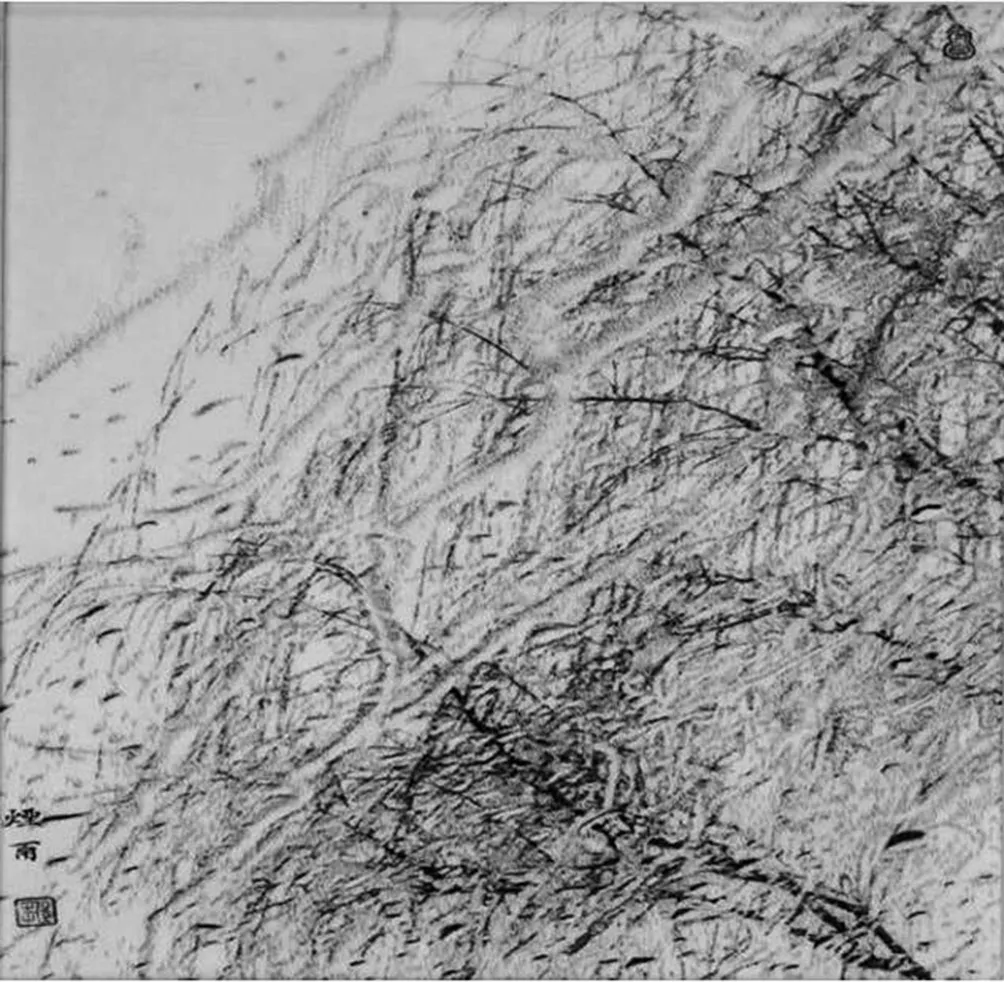

针法的表现手段各异,但不同流派或不同地域的刺绣,还是有着自己显著特色的。诸如苏绣,在明朝康熙时期便逐渐形成了“精,细,雅,洁”的一种艺术风格,它的针法基本表现形式有将近二十种。不过苏绣中普遍使用的针法还是直绣中的直针、缠针,以及盘针所包含的切针、接针和滚针。苏绣作为传承我国悠久历史的一种刺绣,具有特殊的艺术价值,它靠着自身独有的艺术历史性和文化底蕴在当下的经济社会中占领高地,而现代苏绣绣法在各种类型苏绣针法作品设计中的合理的运用更加充分展示了苏绣所特有的艺术感染力。苏绣一开始是被人们当作装饰品来使用的,因而针法就会更加地注重美观性和实用性。随着时代的发展和人们观念的更新,苏绣作品逐渐地被人们当作是一种有极高欣赏价值的艺术作品看待,这就要求设计师们能够紧跟时代步伐,来满足时代艺术发展新的要求不断创新新的针法形式来顺应这样的艺术赏析性。苏州绣娘邹英姿发明并已申请国家专利的“滴滴针法”,能够使刺绣作品更具灵气,似画非画,如苏绣作品《烟雨》(见图1)就大量使用了这种针法,提高了作品的通透感和观赏度。可见绣品的地域性与功能性影响着它的针法。

图1 《烟雨》

徐州的城市风格素有“南秀北雄”之说,南方人气质偏温婉,刺绣的针法也就更加精细;而北方人则偏粗犷豪迈,刺绣针法就更加豪气大方。徐州刺绣的针法中和了两方特色,既有微细之处,又见磅礴之势。

一席地的席建勋先生在继承传统绣法的基础上,发展出了新的绣法:彭松绣法(见图2),此处的“彭”既有“彭城”之意,蕴含着深刻的地域文化内涵,又表达着绣法深意。它区别于其它绣法最大的一点,便是不紧贴在绣布上面,停留在绣布上面的两三毫米之处,这样便能织造出一种蓬松感和立体感,使徐州刺绣“粗中有细”,特别适合绣树叶、云彩一类的小物件,能够弥补北方刺绣过于粗犷的不足。

图2 《锦绣彭城之山水云龙》局部

2 文化影响着题材的选择

地区文化对刺绣影响最直接、最明显的一个方面就是表现题材。丝线难认,针法难辨,相比之下,题材内容一览无余,较容易窥见刺绣艺术中的文化驱因。

唐宋时期,经济、文化相对繁荣的吴地孕育了欣赏性绣品的涌现与发展,文人优秀的书画作品促使“绣画”“绣书法”流行起来[1]。同样的,湘绣受楚地文化的影响也颇深。1972 年长沙马王堆汉墓考古挖掘发现出土的汉代民族刺绣中包含了具有大量崇拜古代中国天上地下神仙的民间宗教文化题材,而天、地、冥三界观念的形式与楚国文化有非常深刻的联系。因此可见,湘绣中那些围绕中国大自然的刻画以及人物形象的艺术描绘基本都缘起于楚汉文化[4]。

艺术来源于生活,优秀的刺绣作品必然离不开人民的日常生活。徐州现代刺绣艺术的主要表现形式、内容和创作题材一直在随着经济社会的不断发展而发生变化。现代徐州刺绣年头不久,但渗透其中的徐州文化是深入且全面的。千年文明史,千年建城史,古城徐州风景秀丽,遗迹众多,文化多元,多彩而又绚丽的文化基因融入了每个徐州人的骨血当中,在徐州本土刺绣的内容题材中得到了充分体现。

最具有代表性的就是多次获大奖的系列作品《锦绣彭城》(图3—5)。徐州山水形胜,大运河进入江苏后蜿蜒绵亘,绕城而过,古黄河穿城南北,与云龙山遥相呼应。往日徐州,煤炭和灰布满城区;今日徐州,青山绿湖环城绕。《锦绣彭城之山水云龙》(图3)以云龙山、云龙湖为设计基调,加入城市缩影,以城市的中轴线进行图形设计构思,体现徐州城市山水历史文化和现代城市历史变迁,以刺绣表现锦绣,以锦绣表现徐州繁花似锦。“千古龙飞地,一代帝王乡”,历史上的徐州是个金戈铁马、英雄人才辈出的地方,如今的徐州商贾云集,经济飞速发展。《锦绣彭城之秋风戏马》(图4)选取徐州第一胜迹——项羽阅兵的“戏马台”与现代苏宁广场两大建筑,于方寸绣布之上,形成了“知往鉴今”之势,诉说彭城人文故事。徐州“五省通衢”,占据重要地理位置,《锦绣彭城之驭风汉行》(图5)以时间为轴线,以交通为主题,把汉代车马出行与今日高铁飞驰及代表徐州新八景之一的和平大桥相结合,表现了今日徐州的辉煌成就,喻意徐州发展吐故纳新。

图3 《锦绣彭城之山水云龙》

图4 《锦绣彭城之秋风戏马》

图5 《锦绣彭城之驭风汉行》

3 文化与艺术表现密不可分

艺术表现的方式和手段多种多样,而之于刺绣,主要的两个艺术表现的方面就是配色与构图。构图决定了一副刺绣作品的基底,色彩则是在基底之上,丰富和延展出刺绣的完貌。

由于市场需求,徐州刺绣的内容题材早已十分的广泛,覆盖生活的各个方面。而选材的不同,必然影响着刺绣的整体取色,除了最基本的内容题材,传统文化的基因,也会影响刺绣色调的走向。

扬州刺绣的主色调偏淡雅脱俗,是因为扬州历史上众多的文人墨客留下了大批文玩字画,而许多刺绣作品都会以这些文墨作为底稿,最终的选色上也会遵从字墨一贯的淡雅。但徐州有所不同,两汉文化、军事文化、宗教文化等,共同铸就了徐州文化的辉煌。文化现象的多样性需要将其升华到理念认知,才可以总结出它最本土的特色。这也造就了徐州刺绣作品配色的多样。徐州是有着数千年的文明史和建城史,拥有非常厚重的历史文化遗存,但真正延续至今而且实际作用于今天生活的,有两样东西:一是几千年来不断增长的知识和技术,二是几千年来反复思索的问题以及由此形成的观念[5]。综合来看,徐州文化具有北方之韵、融合之美、雄壮之气三大鲜明特色,形成以北方文化,尤其是齐鲁文化为底蕴,以抗争精神、英雄主义为主干,以南北兼具、四方融合为灵魂的特色地域文化[6]。地域文化的融合兼并,也造就了徐州刺绣作品配色的多样。正如席建勋老师所言,徐州刺绣色彩上最大的特点便是雅俗共赏,因此在配色上,它既有气吞山河的壮烈,又有不谙世事的清新淡雅,兼具南北特色,不受限于世俗传统定义的南秀北雄,独树一帜。

构图是绘画的基底,不同的构图方式会给观者带来不一样的观赏体验。在绘画创作中,构图对作品的画面效果至关重要,它不仅会影响画面的视觉感受,还可以与作品的主题思想情感进行密切的联系[7]。构图多用于绘画艺术之中,但前文提到,刺绣作品是先有画好的底稿再用针线覆盖。因此,构图的理念同样适用于刺绣中。构图的元素与当地传统文化以及民俗风俗息息相关。哈萨克刺绣就是其中的代表。在传统的哈萨克刺绣图案中,大多是自然界中的各种动植物、林中的飞禽走兽以及生活中到处所见的各种图案等,这些生活中的经典图案是刺绣中最常见的构图元素[8]。徐州刺绣也是如此,在徐州刺绣作品中,出现最多的元素便是徐州具有代表性的戏马台,云龙山和云龙湖,以及代表两汉文化的龙形玉佩。这些标志性符号都源于徐州深厚的历史文化。基于历史元素,徐州刺绣也与时代共频,如今伫立于徐州市中心的苏宁塔,也已是徐州刺绣的常用元素。除了元素的选用,徐州刺绣整体的构图还讲究“留白”,就像字画一样,刺绣的绣面也求一个“度”,而非要求“满”,恰当的留白往往能赋予作品更精妙的美感。席建勋老师在做刺绣中一贯秉承着减法原则。可见,刺绣留白在徐州刺绣中是有着举足轻重的地位的。

4 文化是艺术创新的基础

唐朝时期,沿海城市东台因为常年长期遭受自然灾害和少数民族战乱等各种因素严重影响,存在各种民族宗教信仰及各种具有宗教性的祭祀习俗活动,信女为了充分表示自己信仰藏传佛教的虔诚,剪下秀发,在丝绢上分别刺绣观音或如来,朝夕叩头,顶礼膜拜,发绣由此而来。东台的发绣文化深受东台佛教文化和当地少数汉族传统民俗文化的深深影响,寄托了人民的美好愿望。在漫长的发展历史里,东台发绣与东台地区的民俗文化联系渐渐紧密,“胎毛绣”“结发绣”等既饱含人文价值,又于精细作品中体现了其艺术价值[9]。由此可见,东台地区发绣艺术的更新换代,正是在其本土地域文化的驱因下,在群众不断丰富的民族情感需求中进行的,其中所蕴涵的文化意蕴也因此深厚。

在徐州刺绣中,同样有着因地域文化进行的艺术创新。在《锦绣彭城》系列作品中,银杏叶是三幅作品的点睛之笔。邳州出土的《汉画象石》显示银杏种植历史十分久远,最早可追溯到汉代,截至今天,邳州仍存在十余棵千年古银杏,最老的一颗银杏在白马寺村,树龄近1500 年。《邳志补古迹》就曾提到过它,“一在白马寺,亦有银杏(一株),颇奇古”。“十月下邳邑,金叶满城堆。一畦秋风至,树树黄蝶飞。”无银杏,不邳州。正因为这个浓厚的地方特色,席建勋先生在创作《锦绣彭城》时不走寻常路,大胆进行了艺术创新。人们现在看到的《锦绣彭城之山水云龙》中的银杏叶并非全是穿针引线而来,落在最下面的那一片是真的银杏叶。金叶满城,翩翩落于锦绣之上,透露着金秋彭城之意境,象征着绣者对这片土地的诚挚热爱。

5 总结

刺绣是一种有着悠远历史、厚重文化与创新特性的中华传统艺术,有着非常深远的文化内涵。现代徐州刺绣还处在发展期,知名度、推广度和成熟度都比不上四大名绣,但是徐州刺绣背后的文化驱因是饱满而深厚的。刺绣文化中几千年的艺术内涵,徐州地区世世代代的地域特色和民俗文化,都在徐州刺绣的传承和演变中得以窥见,不断促进其针法的发展,影响着题材的选择,赋予艺术表现与艺术创新源源不断的生命力。

中华民族文化博大精深,一地一精髓,一域一特色,当代刺绣艺术在把握时代变化的前提下,博采众长、兼收并蓄,正在凭借其优越独特的传承性、民族性和创新性,不断焕发出新的魅力。