后疫情时期新冠肺炎疫情对我国经济影响的量化模拟分析

2022-01-05王建丰王伟丽

王建丰 王伟丽

(郑州大学商学院,郑州 450001)

引 言

2019年12月中旬开始,新冠肺炎疫情(后文简称“疫情”)席卷全国,全国范围的停工停产、封村封路等措施陆续实施,生产性活动大面积 “停摆”,宏观经济遭受严重冲击。随着疫情的加剧,全球经济下行风险增加,我国经济面临国内复工复产缓慢恢复和国际需求不足的双重影响。尽管各国纷纷采取措施应对疫情,但新冠病毒变异性强、传播速度快的特点决定了后疫情时期疫情的发展有很大的不确定性。在这种背景下,后疫情时期我国经济发展不得不从 “常规模式”转变成“战役模式”,因此着眼于后疫情时期疫情发展的不同阶段,分析疫情这一外生变量冲击宏观经济系统的具体路径,进一步评估后疫情时期疫情对宏观经济体系的影响有重要的现实意义。

1 文献综述

对新冠肺炎疫情的相关研究主要针对疫情大爆发时期,相关研究可分为以下几个方面:(1)利用现有的数据评估疫情对宏观经济的影响,疫情造成全球经济下滑,供给和需求双重不足(吴婷婷和朱昂昂,2020;Fornaro 和 Wolf,2020)[1,2]。 智艳和罗长远(2020)[3]从区域、产业、宏微观和长短期4个维度出发,认为南方是疫情重灾区以及服务业受疫情冲击最明显。也有部分学者分析了疫情对世界经济的影响,认为疫情在短期内难以阻碍全球化倒退的步伐(徐康宁,2020;姚枝仲,2020)[4,5];(2) 基于现有数据模拟分析疫情传播与经济发展之间的权衡,Eichenbaum等(2020)[6]将SIR模型引入新古典增长模型,分析了感染人数与宏观经济之间的作用机制,Kaplan等(2020)[7]在HANK模型中引入SIR模型来分析疫情对低收入消费群体的影响;(3)分析疫情冲击经济的路径,刘世锦等(2020)[8]利用投入产出框架分析了疫情对我国经济的冲击路径,认为湖北省的第一和第二产业是疫情影响的重灾区,吴先华等(2020)[9]利用CGE模型从劳动力供给、典型行业产出以及国际形势3个层面分析疫情的扩散效应。邓利方(2020)[10]从产出、就业、消费、投资、通胀以及利率5个层面对比分析了新冠肺炎疫情与SARS的异同,认为新冠肺炎疫情对投资、通胀以及利率的影响更为显著;(4)评估新冠肺炎疫情对微观层面造成的影响,Pathak等(2020)[11]分析了新冠大流行时呼吸机配置不足以及分配不合理情况下的替代方案,Lahcen等(2020)[12]利用 CGE模型分析了新冠大流行对比利时温室气体排放的影响,张夏恒(2020)[13]采用对比分析法分析了新冠肺炎疫情对跨境电子商务的影响。祝坤福等(2020)[14]运用投入产出框架分析了新冠大流行对国内产业链的影响,得出疫情一定程度上助推了国内产业链外移的结论。目前对后疫情时期新冠肺炎疫情影响的研究相对较少,因此本文拟采用一般均衡的CGE模型模拟后疫情时期新冠肺炎疫情发展的短期和长期情形,分析这些情形下疫情冲击经济的路径,并评估这些情形对我国宏观经济产生的短期和长期影响,为后疫情时期政府的经济决策提供数据支持。

2 后疫情时期各经济要素的新特点

所谓后疫情时期,就是在全国疫情得到总体控制的背景下,大规模覆盖式和全民式的防控方式退出,疫情防控方式转向面对特定人群和地域的精准防控与以疫苗预防为主的时期。后疫情时期的时间起点的范围可设定在新增疫情持续为零和疫苗大规模使用两个时间点之间[15,16]。从国内情形看,国内的疫情已由全国爆发态势转向某个区域小规模反弹态势,加上疫苗的大规模接种,国内疫情防控形势已趋于稳定。从国外情形看,世界主要国家对疫情的重视程度不断提高,疫情防控手段也不断丰富,全球疫情趋于稳定。这表明我国已进入 “整体稳定+局部反弹”的后疫情时期,后疫情时期的经济各要素呈现的新特点如下:

(1)劳动参与率不足,就业替代效应增强。疫情时期尽管各国政府纷纷采取措施给予个人和家庭补贴,如延长企业稳岗补贴、加强疾病补贴等,但后疫情时期疫情常态化形式下的社交隔离持续存在,劳动者的就业意愿随之减少,劳动参与率下降。后疫情时期数字经济持续发展,各种灵活的就业方式涌现,传统以人员聚集和固定时长为特征的就业方式向以非标准和灵活为特征的“零工”形式转变,这种 “零工”就业形式缺乏标准的合同约束,导致收入和就业风险加剧,冲击了劳动者的就业意愿。此外,后疫情时期各类产业随着数字技术进步而不断升级,产业转型升级带来的劳动力替代效应不断增强,表现为产业数字化转型的初期对体力劳动者的就业替代和中后期对技术型劳动力的就业替代。

(2)应急性财政支出持续增加,短期财政收入缩减。为最大程度降低疫情造成的损失和积极开展复工复产,各地扶持政策不断出台,这表明政府在疫情时期发挥了明显的托底作用。而在后疫情时期,短期内完全控制新冠肺炎疫情充满不确定性,基于此我国财政政策表现为应急性财政支出增加和短期财政收入缩减。应急性财政支出主要覆盖疫情防控、复工复产、疫情救治以及刺激就业4个领域,具体表现为:①刺激经济复苏,帮助企业复工复产,通过财政资金补助、提供贷款和担保、税费优惠等手段,全力帮助企业恢复生产[17];②用于防控和感染治疗(如全员核酸检测和疫苗接种)的财政支出增加。疫情对企业,尤其是服务业的冲击传导到税收中,表现为增值税、消费税等多种税源受损以及税费优惠力度增强,而税源的恢复需要在后疫情时期缓慢实现,因此税源不足和税费优惠补贴是短期财政收入缩减的主因。

(3)贸易保护常态化,区域性贸易保护成为主要形式。全球疫情大流行以来,经济下行风险加剧,各国 “内顾倾向”和贸易保护主义思想盛行,以保障国家和产业安全为借口的贸易保护措施不仅在数量上明显增多,在实施对象上也越来越具有普遍性,全球这一现象短期内或无法消减,在后疫情时期或将常态化发展下去。此外,从WTO的多边体制改革到美国大规模退出世界组织和多方协议,就表明世界经济从全球化向区域化转变已成事实,加之近年来双边或区域性的自贸协定数量不断增多,WTO区域贸易协定信息系统数据显示,1948~2021年间生效的区域自贸协定累计达到568个,其中2019年内区域自贸协定签订数量最多。这说明了以 “对内零限制,对外贸易保护”为特点的贸易规则正好迎合了疫情下全球价值链收缩、生产回流的现实情况,区域性贸易保护将成为后疫情时期贸易保护的主要形式。

(4)低收入群体消费率偏低,消极收入预期和预防性动机成主因。疫情对低收入群体的负向冲击更大,具体表现在:①疫情影响下企业面临破产风险,劳动者的工作稳定性下降,低收入群体的收入缩水,此外为有效应对经济下滑危机,各国采取量化宽松的货币政策,助推了资产价格的膨胀,持有多数金融资产的高收入群体财富大幅增长,低收入群体财富缩水,购买力下降;②后疫情时期疫情发展常态化,居民消极心理预期和风险意识持续存在,出于预防动机需求,居民储蓄意识增强而消费需求持续收缩。

(5)技术进入 “密集活跃期”,与实体领域融合加速。疫情的发生彰显了以人员聚集为特征的传统生产模式的弊端,生产模式需要向高效率、智能化方向转变,而以信息化、智能化以及数字化为特征的大数据技术迎合了这一需求,在客观上推进了高新技术的发展,引发了生产和生活方式的变革。在后疫情时期,这些变革将持续内嵌在生产和生活领域,并引发更深层次的变革。后疫情时期人工智能、大数据、云计算等技术进入密集活跃期,数字化的转型升级加速,数字技术将加速与贸易、医疗以及教育等领域的深度融合,这些技术的进步将催生更先进的供应链,有利于协同上下游伙伴企业,聚集各类生产要素,促进资源高效配置和供需精准匹配[18]。

(6)美元超发经济效应显现,全球通胀压力上行。疫情冲击下以美国为首的西方国家采取量化宽松的货币政策以刺激经济恢复,在后疫情时期经济刺激的结果表现为:①在美元超发影响下人民币价值被迫抬升,我国出口商品的价格优势减弱,出口额将会下降;②宽松的经济刺激政策作用下国际大宗商品的价格涨幅明显,全球通胀压力加大,表现为国际大宗商品价格上升拓宽了采矿业和制造业的利润空间,我国采矿业和制造业的产出水平会明显上涨;还表现为通胀压力下我国进口需求减弱,进口额将会下降。

3 模型选取及政策方案设定

3.1 模型说明

本文选用全球贸易分析(GTAP)模型进行模拟分析,采用GTAP第10版的数据库进行模拟分析,数据库涵盖全球141个国家和65个部门以及5种生产要素。GTAP模型由主程序(RunGTAP)和数据库(GTAPAgg)两部门组成,是基于完全竞争假设、规模报酬不变等主要假设的多区域多投入的比较静态一般均衡(CGE)模型,其数据来源于世界各国的投入产出表,普遍用于分析贸易政策调整对各国GDP、进出口贸易、贸易条件、福利以及部门产出的影响。

由于GTAP数据库的基期在2014年,出于本文研究需要,计算GDP、人口、资本存量以及熟练和非熟练劳动力的增长率,运用Walmsley等(2006)[19]的动态递归方法将上述经济指标的增长率外推到2021年,各经济指标主要来自国际货币基金组织(IMF)的预测数据。

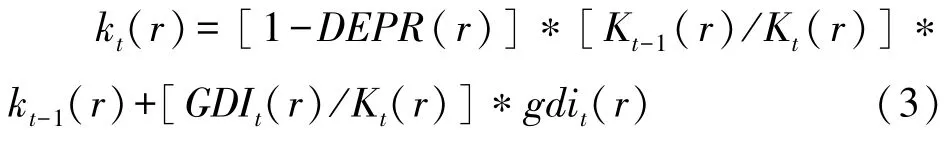

其中资本存量的计算公式为:

对式(1)两边求微分:

用百分比变化将式(2)改写为:

式中,Kt(r)为r地区第t年的资本存量,kt(r)为r地区第t年的资本存量的变化率;Kt-1(r)为r地区第t-1年的资本存量,kt-1(r)为r地区第t-1年的资本存量DEPR为资本折旧率,参照Walmsley等(2000)[20]的做法,将DEPR设定为4%,GDI(r)为r地区的对外投资额,gdit(r)为r地区的对外投资额变化率。

3.2 变量说明

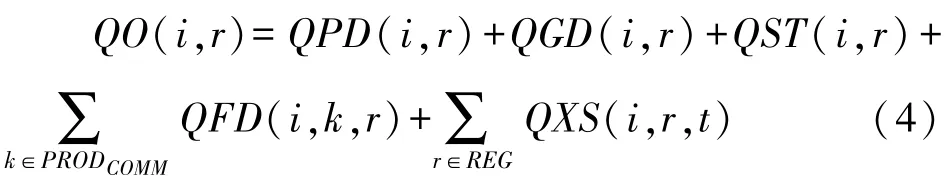

根据上述分析,后疫情时期疫情主要是通过劳动力供给、消费支出、技术进步、贸易壁垒以及汇率变动5种途径冲击我国经济,而 “疫情”这一公共卫生事件无法直接作为变量来冲击模型,但新冠肺炎疫情的严重程度与政府对疫情防控的支出直接相关,疫情形势越严峻,政府部门支出越多,因此选用 “政府部门支出”作为衡量疫情严重程度的代理变量。因此本文选取劳动力供给、私人部门消费支出、政府部门支出、中间投入品技术进步以及非关税壁垒这5个经济指标模拟后疫情时期疫情对我国经济的冲击,其中劳动力供给在GTAP模型中的嵌入为:

式中,QO(i,r)为r地区非储蓄品i的产出,QGD(i,r)为r地区政府对商品i的消费支出,QST(i,r)为r地区i商品的国际销售,QFD(i,k,r)为r在i地区购买商品k的价格指数,QXS(i,r,t)为r地区向t地区关于i商品的出口额。

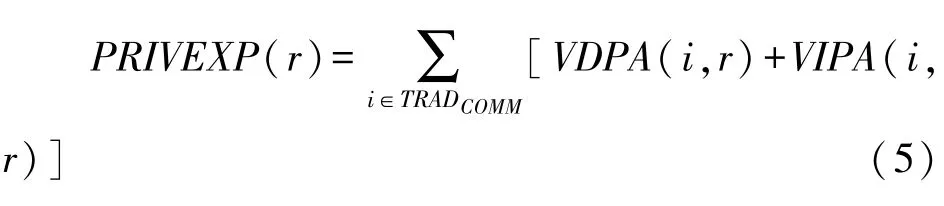

私人消费支出在GTAP模型中的嵌入为:

式中,PRIVEXP(r)为r地区的私人消费支出,VDPA(i,r)为r地区对本国商品I的私人消费支出,VIPA(i,r)为r地区对进口商品i的私人消费支出。

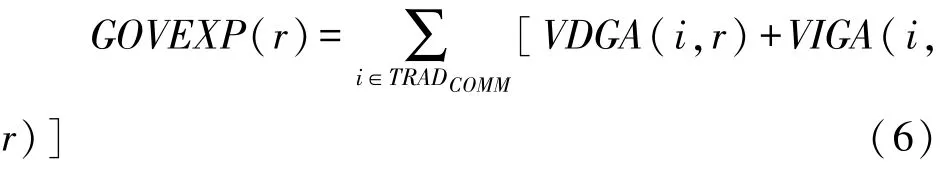

政府部门支出在GTAP模型中的嵌入为:

式中,GOIVEXP(r)为r地区的政府部门消费支出,VDGA(i,r)为r地区对本国商品i的政府消费支出,VIGA(i,r)为r地区对进口商品i的政府消费支出。

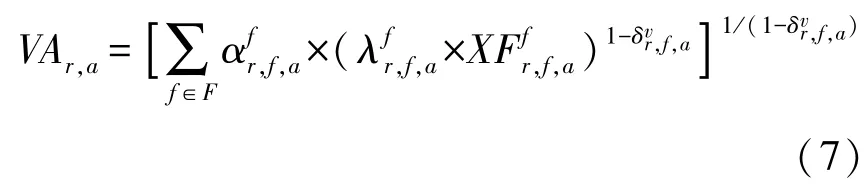

中间投入品技术进步在GTAP模型中的嵌入为:

VAr,a为r地区a活动的增加值,为r地区a活动对f要素的需求,为生产要素间的替代弹性,为f要素需求的份额参数,表示f要素的技术转换因子,在GTAP模型中通过设定的值即可实现技术进步对宏观经济模拟冲击。

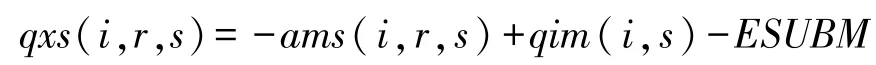

GTAP模型中可用ams这一冲击变量模拟贸易条件变化对宏观经济系统的影响,参考Hertel(2001)[21]的研究,在模型中引入 “冰山成本”,刻画贸易成本问题,因此贸易条件在GTAP模型中的嵌入为:

式中,qxs(i,r,s)表示i种商品从r出口到s地的数量,ams(i,r,s)表示贸易条件的变化,qim(i,s)为 “扩展效应”,即s地区i商品的进口需求增加来自于整体进口国进口的总体增长,ams(i,r,s)表示贸易条件的变化,ESUBN表示进口替代弹性,pms(i,r,s)为i种商品从r出口到s地的成本,即以单位价格表示的国家间的运输成本,pim(i,s)表示s地区进口i商品的有效价格变动。

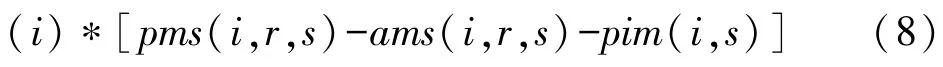

GTAP模型中汇率变动与出口补贴强度变动的效果是相同的,因此参考Chipman(2007)[22]、陈志建和王铮(2012)[23]的研究,通过出口补贴的变动来刻画汇率的变动,因此出口补贴(汇率变动)强度在GTAP模型的嵌入为:

该式表明补贴强度TX的变化率等于-β/(1-β),当美元贬值2%时,部门的出口补贴强度为2.04%。因此可通过式(10)计算美元贬值对经济的影响。

3.3 部门和地区设定修正

据海关总署公布数据显示,我国主要贸易伙伴为欧盟、东盟、美国、日本以及韩国等,此外“一带一路”沿线国家也是我国主要的贸易伙伴。因此为了更好的分析我国的国际贸易情况,将GTAP数据库中147个国家(地区)划分为中国(包括香港和台湾地区)、欧盟、东盟、美国、日本、韩国以及 “一带一路”沿线其他国家(地区)以及世界其他国家(地区)8个国家(地区),同时将GTAP数据库中65个产业具体划分为:农业、采矿、食品加工、纺织服装、医疗、化学、机械运输以及服务业8类产业。

3.4 情景政策设定

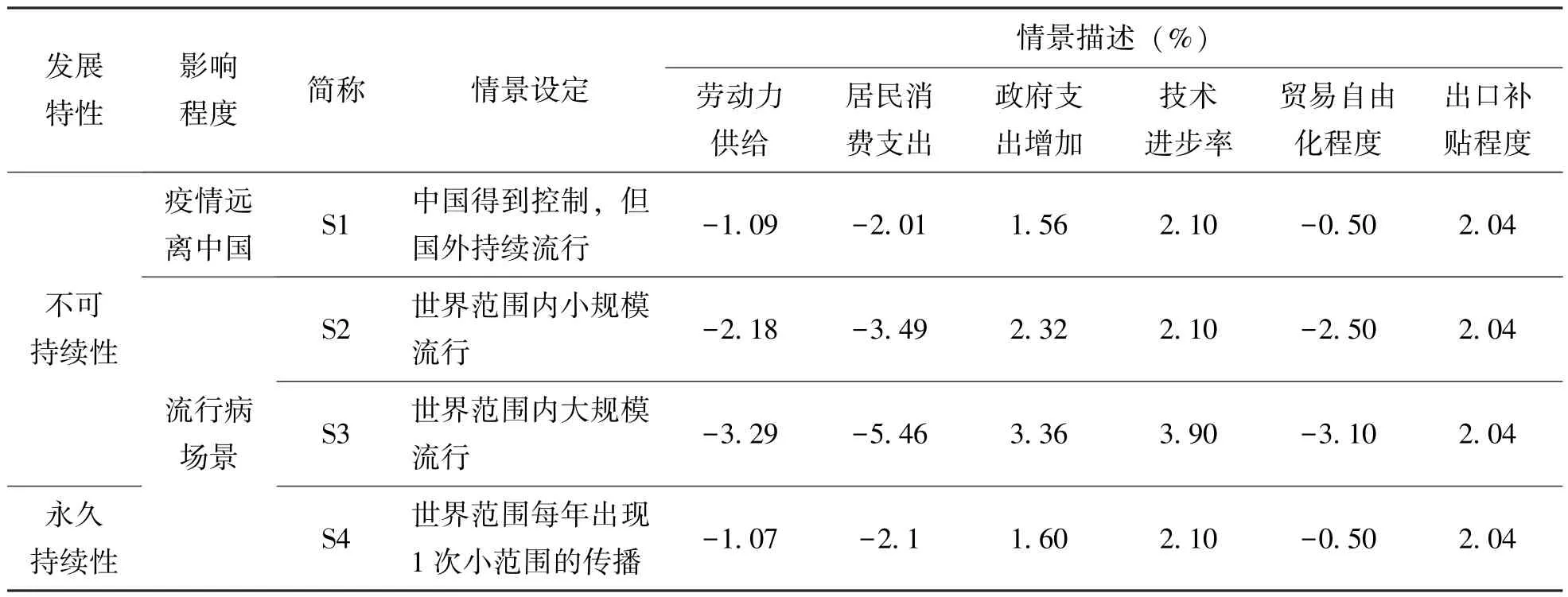

GTAP模型默认中长期影响,根据疫情发展形势的不确定性和本文研究需要,本文设定了4个情景,通过设定劳动力内生化和劳动力实际工资外生化将模型前3个情景修改为短期闭合,通过设定资本内生化和资本回报率外生化将第4个情景修改为长期闭合。而具体参数设定参考了Muhammad 等(2020)[24]、 McKibbin 和 Fernando(2006)[25]的研究,具体设定如下表1所示。

表1 情景设定

4 量化模拟结果分析

4.1 GDP变化效应

在中国疫情得到控制(S1)和疫情在世界范围小规模流行(S2)的阶段,我国的GDP分别增长1.25%和4.43%,这表明我国经济的发展韧性在一定程度上抵消了疫情扩散带来的负面影响。对于其他国家而言,疫情对发达国家的负面冲击高于发展中国家,在S1和S2情景下东盟和 “一带一路”沿线其他国家(地区)的GDP甚至出现增长,涨幅分别是2.19%和2.44%,而美国、日本、韩国以及欧盟这些发达经济体的GDP降幅超过1.5%,原因可能在于发达经济体往往是疫情爆发的中心,疫情直接干扰效应明显。而在疫情大规模流行(S3)和疫情每年持续流行的(S4)阶段,各国的GDP均出现断崖式下滑,尤其是在(S4)阶段,除中国外各经济体的GDP降幅超过7%,这表明疫情的短期大规模爆发和长期持续爆发对GDP的直接破坏效应更为明显。

4.2 进出口变化效应

后疫情时期各国的进口规模不仅受到国内疫情的影响,也会受到其他国家(地区),尤其是发达国家(地区)疫情规模的影响,此外还会受到疫情发展持续性的影响。我国进口规模与国内疫情严重程度呈负相关,在中国疫情得到控制,国外疫情持续流行阶段(S1),尽管我国疫情得到控制,但进口仍下降6.92%,原因有:(1)我国不少行业处在全球产业链的中下游,对全球产业链上游有明显的依赖,疫情在国外爆发后,处于产业链上游的国家(地区)成为疫区,对我国进口产生负面冲击;(2)美元超发的后果在后疫情时期显现,全球大宗商品价格上涨一定程度上削减了我国的进口需求,在价格效应的影响下进口额出现下降。S2和S3的情景中,短期内中国进口分别下降10.22%和11.53%,而在世界范围内疫情每年出现1次小范围传播阶段(S4),中国进口下降13.33%,这表明相比于疫情的短期爆发规模,疫情的持续性对进口有更大的负面影响。

短期内疫情对出口的负面冲击明显高于进口,在S1~S3阶段,我国出口分别下降8.06%、16.23%和29.66%,出口降幅随全球疫情不断升级逐渐增大,原因可能有:(1)疫情发酵下各国的贸易限制措施增加,一些临时管控措施的管控范围和力度也会加大;(2)各国检疫措施力度加大,出口商品检测成本增加使得出口价格被迫抬高,出口商品的国际竞争力下降;(3)美元超发影响下人民币变相升值,出口商品价格的抬升一定程度上减弱了出口商品的价格竞争优势。世界范围内疫情每年出现1次小范围传播的(S4)阶段,中国出口下降7.67%,这说明长期内疫情对出口的影响弱于短期,原因可能有:(1)随着疫情的持续发展,各国的应对措施不断完善,疫情对出口的负面影响被削弱;(2)作为全球最大的出口国,中国正处于全球产业链的中间环节,尽管疫情的短期冲击会使部分产业产能转移,但并不会影响中国在全球供应链的位置,长期内我国的出口竞争优势会逐步恢复。

4.3 贸易条件变化效应

后疫情时期我国的贸易条件得到不同程度的提升,我国贸易条件随着疫情的短期扩散升级而不断改善,在S1~S4情景下我国的贸易条件分别提高2.15%、5.25%、10.02%和2.32%,原因可能有:(1)我国主要以出口劳动密集型产品为主,国内劳动力成本的增加一定程度上抬升了出口商品的价格;(2)在我国产业结构不断优化升级和创新驱动发展战略的影响下,传统以低附加值的初级产品为主的出口结构也逐步改变,贸易条件在较长时期也得到改善;(3)2021年我国正式核准RCEP,在RCEP的影响下我国将在较长时间内享受到贸易和投资便利化带来的积极影响,一定程度上抵消了疫情恶化对贸易条件的消极影响。

4.4 双边贸易规模变化效应

后疫情时期新冠肺炎疫情发展的各阶段对我国和主要伙伴国双边贸易的影响截然不同。在中国疫情得到控制,但在其他国家流行的(S1)阶段,中国与主要贸易伙伴的双边贸易规模出现增长,其中与日本及东盟的双边贸易额增长最为明显,分别是197.89亿美元和198.99亿美元。疫情在世界范围内小规模流行的(S2)阶段,我国与韩国双边贸易额下降最为明显,为121.33亿美元,而我国与美国和欧盟的双边贸易额仍保持增长,分别增长157.98亿美元和191.85亿美元。疫情在世界范围内大规模流行的(S3)阶段,中国与主要贸易伙伴的双边贸易规模均出现缩减。在疫情世界范围每年小范围传播的(S4)阶段,我国与美国和 “一带一路”沿线其他国家(地区)的双边贸易规模出现增长,分别是544.98亿美元和462.19亿美元,我国与其他贸易伙伴的双边贸易规模均出现比短期更大的缩减,其中与日本和欧盟的双边贸易额下降最为显著。这说明了两点:(1)短期内,在国内疫情得到控制时,我国与主要伙伴国的双边贸易规模并未受到明显影响,疫情在世界范围流行时,随着疫情的恶化升级,中国与主要贸易伙伴的双边贸易规模逐渐缩减;(2)相对于疫情的短期偶然性爆发,疫情的长期持续性对双边贸易的破坏效应更显著。

4.5 福利分解效应

福利效应指一项社会经济活动对社会福利状况带来的改变,可进一步分解为配置效应、禀赋变动效应、科技进步效应、人口效应、贸易条件效应以及投资储蓄效应。

从整体上看,福利效应受国内疫情的直接影响,但与疫情的扩散规模也存在关联性。在国内疫情得到控制(S1)的阶段,中国居民福利增加近1290亿美元,这其中科技进步和贸易条件改善使得福利效应增加近300亿美元,完全抵消了资源禀赋减少和国际储蓄回报率下降造成的福利损失。后疫情时期疫情在世界范围内短期流行的(S2和S3)阶段,居民福利出现断崖式下跌,分别减少1920.11亿美元和1509.01亿美元,其中劳动力供给减少和要素禀赋变动是居民福利下降的主要原因,根据国家统计局公布数据显示,2020年1~5月(国内疫情最严重阶段)中国有超过1亿人的劳动力受到疫情的影响,这也说明了疫情大爆发时劳动力供给减少会引起居民福利的损失。

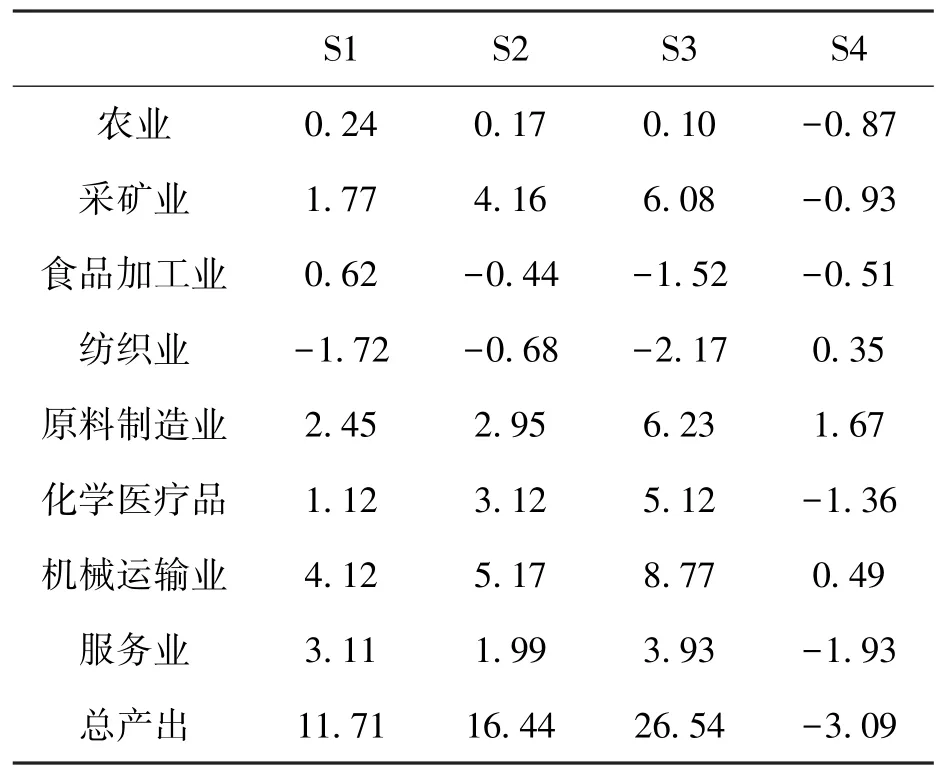

4.6 部门产出变化效应

短期内,后疫情时期新冠肺炎疫情的偶然性爆发使我国的总产出水平不降反升,这与我国率先从疫情中恢复的现实情况有关。短期内,在S1~S3情景下,我国总产出水平分别上涨11.71%、16.44%和26.54%。绝大多数部门的产出水平均上升,其中,涨幅最明显的是机械运输业,涨幅分别是4.12%、5.17%、8.77%,机械运输业产出增加的原因在于后疫情时期企业积极组织复工复产,机械运输需求旺盛,城市的货运流量大幅攀升。此外采矿业和原材料制造业的产出水平也出现较大幅度增长,S1~S3情景中产出分别增长1.77%、4.16%、6.08%和2.45%、2.95%、6.23%,原因在于全球通胀压力上行,大宗商品价格的上涨拓宽了采矿业和原材料制造业的利润空间,采矿业和原材料制造业的产出随之增加。

而从长期来看,后疫情时期疫情每年出现小范围流行将会使我国的总产出水平下降,多数部门产出规模也会面临负向冲击。具体而言,除纺织业、原料制造业以及机械运输业的产出水平保持增长外,其余产业的产出规模均出现不同程度下降。其中服务业的产出水平降幅最明显,为1.93%,原因可能是疫情的长期持续使得人员的正常流动及运输链的完整性无法得到保证,服务行业(尤其是消费性服务业和民生保障性服务业)同时面临需求不足和供给端运转停顿的双重困境。

表2 不同情景对我国部门产出的影响 单位:%

5 结论和建议

从疫情发展的持续性看,相较于疫情短期内的偶然性爆发,后疫情时期疫情的长期持续对我国经济的破坏效应更明显,疫情每年小规模爆发(S4)会使我国进出口贸易、与主要贸易伙伴的双边贸易、居民福利以及部门(尤其是服务业)产出降幅明显。因此政府应做到:(1)时刻保持警惕,谨防疫情长期持续蔓延的同时积极组织复工复产,根据政策给予企业生产补贴,以免疫情的长期持续重创国内生产能力;(2)消费是第一增长点,稳增长的主要方面是稳消费,而稳消费就要提高居民的福利水平,加大对中低收入,尤其是低收入群体的补贴力度,根据各地区实际发展水平提高当地的最低收入标准;(3)作为我国的支柱产业之一,服务业对稳增长、促发展、保民生发挥着重要的积极作用,后疫情时期疫情的长期持续会使服务业遭受毁灭性打击,因此应当加大对旅游、酒店以及餐饮等行业的补贴力度,根据政策少征甚至免征税,同时升级服务行业的防疫措施,健全疫情应急管理机制,采用发放消费券的形势刺激居民对服务业的消费。

从疫情发展的规模上看,后疫情时期疫情短期扩散阶段,我国的贸易条件和部门产出并未受到国外疫情的影响,这主要得益于我国经济强大的发展韧性和国内庞大的消费潜力,也与我国率先从疫情中走出来和积极融入区域经济一体化有关。但我国与主要贸易伙伴的双边规模(尤其是出口规模)缩减明显,这说明对外贸易受到国内经济复苏和国外需求缩减的双重影响。因此政府需要采取以下针对性措施:(1)面对后疫情时期疫情可能反复流行的态势,我国在严防国内疫情反弹的同时,也要积极参与全球防疫工作;(2)面对国际需求不足的态势,应积极推动产业结构优化升级,提高产品附加值,提升产品的国际竞争力;同时在国内国际 “双循环”的背景下,吸引外贸企业将发展重点向国内市场倾斜,充分挖掘经济的内生增长潜力。