农村学子学业突围的内在机理研究

——基于家庭环境影响的扎根理论分析

2022-01-05耿飞飞郝文武

耿飞飞,郝文武

(1.西安文理学院 师范学院,陕西 西安 710065;2.陕西师范大学 教育学院,陕西 西安 710062)

一、引言

“要办好人民满意的教育,让每个人都有平等机会通过教育改变自身命运、成就人生梦想”是政府为解决农村教育问题做出的承诺。对于农村学子而言,教育是阻碍贫穷、打破阶层固化的重要通道,接受高等教育是突破阶层代际传递的重要条件。这些年,农家子弟向上流动引发了社会的广泛关注,“有其父必有其子”“寒门难出贵子”成为社会中被讨论的热门话题。从家庭资本角度来讲,农村学子拥有的文化资本、经济资本、社会资本相对短缺。这样看来,“教育改变命运”似乎只是一句口号,子承父业便是农家子弟的宿命。也有学者对全国重点大学的生源进行了调查分析,结果发现来自农民阶层的子女占总体生源类型的30%以上,如果再加上来自工人家庭的学生,这一比例至少在60%左右。[1]这一结果表明农家子弟可以通过教育改变命运,寒门也可以出贵子。因而问题的关键不再是“寒门为何难出贵子”,而是“寒门如何产出贵子”,为何有些农家子弟能够破解身处的境遇,突破阶层代际的魔咒而顺利获得高水平高等教育,而有些却不能?故本文试图从农家子弟的家庭教育环境及自身学习表现入手,洞察其中的影响因素及影响机理,以此来解释农家子弟如何突破阶层壁垒,实现“鲤鱼跃龙门”的华丽转身。

二、文献回顾

(一)家庭资本与学业成就。

家庭资本影响子女教育的获得已得到众多研究的证实。一类观点认为农村家庭各类资本的不足导致子女无法取得高水平学业。文化资本理论的代表人物布迪厄指出,文化资本具有阶层区隔性,教育所传播的文化与占统治地位的文化更为接近,那些拥有文化资本的人就更容易取得学业成功。[2](p423-451)再者,相比农村,城市家庭可以为孩子的发展提供更多的文化资源,城市家庭在藏书量、孩子参与高级文化活动、让孩子参加补习班三项指标上具有显著优势。[3](p73-93)在家庭经济资本方面,Clancy 对爱尔兰调查数据的分析表明:家庭背景对子女高等教育机会获得具有较大的影响,4 个上层社会群体(人口不到21%)拥有38%的高等教育机会。[4](p68-85)李佳丽等从教育期望角度研究表明,家庭经济水平与父母教育期望以及子女自我教育期望呈正相关。[5](p213)郭丛斌、张意忠等人的研究也证实了家庭经济收入与子女接受教育水平之间的正向关系。[6](p24-31)[7](p22-25)社会资本是个人拥有的社会结构资源,它内嵌于人与人之间的社会关系结构中。父母参与是科尔曼社会资本理论的核心概念,当父母参与子女的生活与教育,与其他人充分交流、社会闭合度较高时,子女便会获得较丰富的社会资本。[8](p95-120)伯恩斯坦提出家庭能否参与学校文化中对学生的学习行为会产生重要影响,对于劳工阶层家庭来说,学校的常规像一本无法参透的书本一样,儿童的学校参与相对地变得更为困难。[9](p49-55)不仅如此,家庭社会资本对子女学校选择、未来职业获得和家庭教育理念也产生重要影响,在农村家庭面临“因教致贫”的现实困境后,支持子女接受教育的决心便会动摇,家庭不利地位进而引起新的教育不公平。[10](p1-8)

另一类观点则认为家庭经济资本与社会资本很难改变,但文化资本却有可突破的地方。董永贵指出贫寒反而成为学生努力学习的强大动力,他们积极争取一切可用资源,“求助他人”“免费补习”以弥补家庭文化资本的不足。[11](p72-76)寒门家境的劣势很明显,但也可以激发具有寒门特征的文化资本,“改变命运的内驱力”“自我奋斗的意识”,是促进寒门学子学业成功的重要因素。[12](p8-16)

(二)个体成长历程与学业成就。

近些年,一些研究者从个体成长的角度揭示底层学生如何获得高学业成就。程猛等人通过对大一新生教育自传的分析,得出先赋性动力、道德化思维、学校化的心性品质是他们获得高学业成就的动力系统。[13](p83-91)余秀兰、张聪聪等通过个体访谈,得出个体特质、家庭支持、教师与同伴影响是实现学业抗逆的重要因素。[12](p8-16)[14](p25-33)董海军以主位视角采用自我叙事的形式,生动阐述了寒门子弟实现阶层突破的成长历程。[15](p24-29)

已有研究表明,家庭资本、个体主动性等是影响学业成就的重要因素。但对于农家子弟而言,他们是如何突破家庭资本的限制而获得学业逆袭?在这一过程中,又有哪些重要因素的影响?它们的作用机理又是什么?对这些问题做深入的探讨,不仅可以使学业成功的成因解释更加完善,也可以获取更多学业突围的案例与经验。基于此,本研究在借鉴已有成果的基础上,运用质性研究方法,从农村父母及学生个体认知与行为角度出发,构建影响农家子弟学业成就的本土化理论框架,揭示内在影响机理,以期为处境不利的农家子弟实现阶层突破提供指导与帮助。

三、研究设计

(一)研究方法。

本文采用质性分析中的扎根理论研究方法,运用半结构化访谈探索影响农家子弟学业突围的主要因素。本文严格遵守扎根理论研究方法的步骤:第一阶段聚焦研究的主要问题:哪些因素影响了农家子弟冲破逆境?第二阶段围绕核心问题编制半结构化访谈问卷;第三阶段进行深度访谈,鼓励被访者讲述内心的真实想法。在访谈过程中,遵循扎根理论的饱和原则,当访谈对象的回答不再出现新的概念后,即停止访谈;第四阶段对访谈资料进行编码,归纳提炼访谈资料的概念类属,梳理内在关系并构建模型。

(二)样本选择。

本次调研选取江苏北部T 县农村地区的高考毕业生作为访谈样本,该地区经济不发达,固守传统农业经营模式,以土地为生,缺乏现代技术的指导。同时外出务工人员较多,他们身在城市,根系农村,务工提高了收入水平也冲击着他们的生活、育子、教育等观念。目前这种现象在农村地区较为普遍,T县具有一定的代表性。根据饱和原则,本文深度访谈了20 位考入一流大学建设高校或一流学科建设高校的学生,20 位学生均来自农村,父母均外出务工或在家务农。每位访谈时间不少于45 分钟,最多的达到90分钟。

(三)资料整理与分析。

正式访谈结束后,研究者在12小时内整理访谈资料,最终形成10余万字的访谈记录。研究者将访谈内容进行转录,并对无关资料进行剔除。借助Nvivo11软件对访谈内容进行整理、分析与编码。

(四)数据编码。

1.开放式编码。

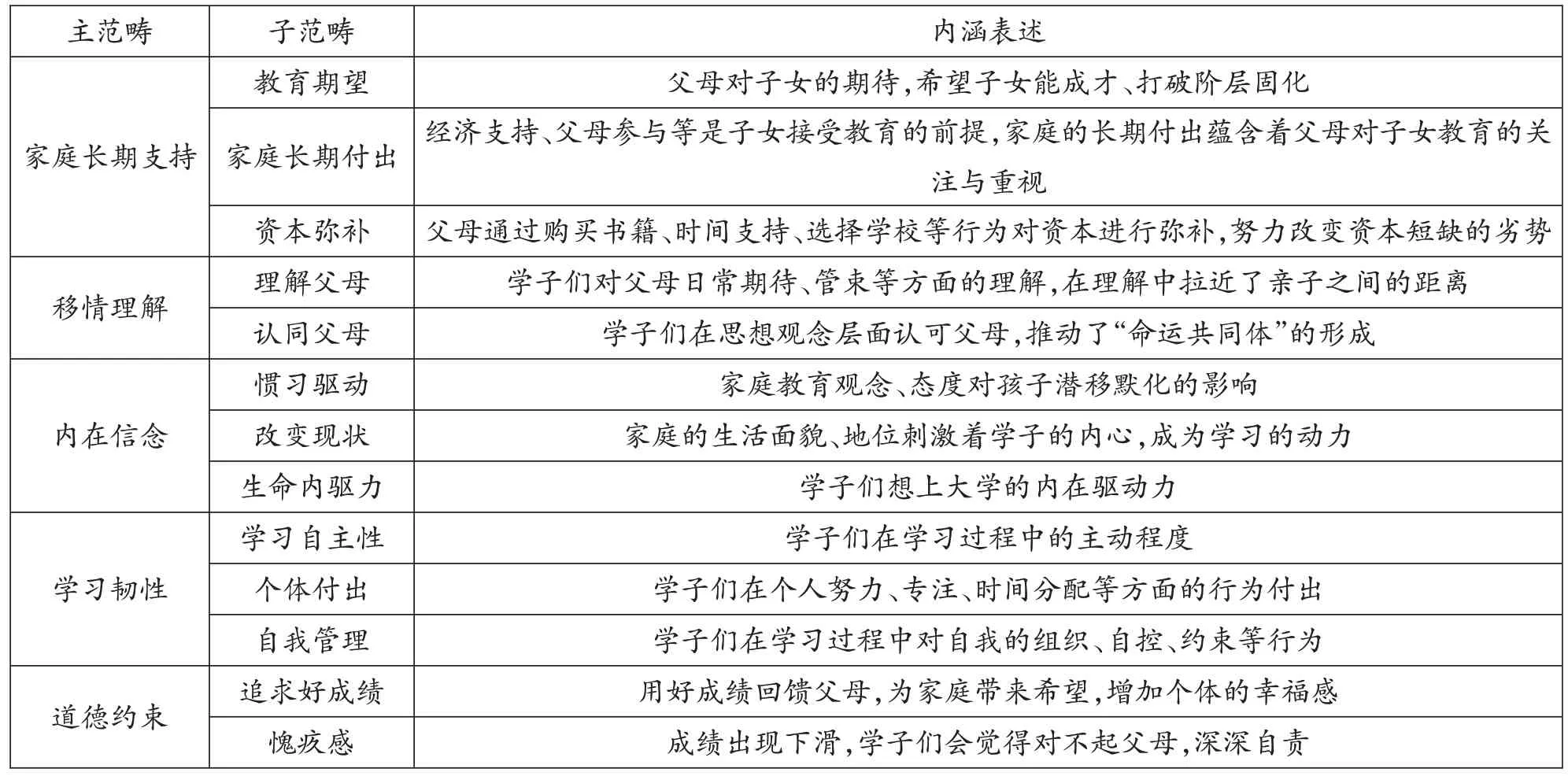

开放式编码旨在通过提取、编码,对原始资料不断概念化和范畴化。本研究在开放式编码过程中共得到40个初始编码,13个子范畴,如表1所示。

表1 开放式编码

2.主轴编码。

主轴编码是在开放编码的基础上,将各范畴按照内在逻辑关系重新组织,有机整合,构建范畴间的类属关系。本研究对不同范畴进行归纳总结,共得出5个主范畴,主范畴与对应子范畴的具体关系如表2所示。

表2 主轴编码及其范畴

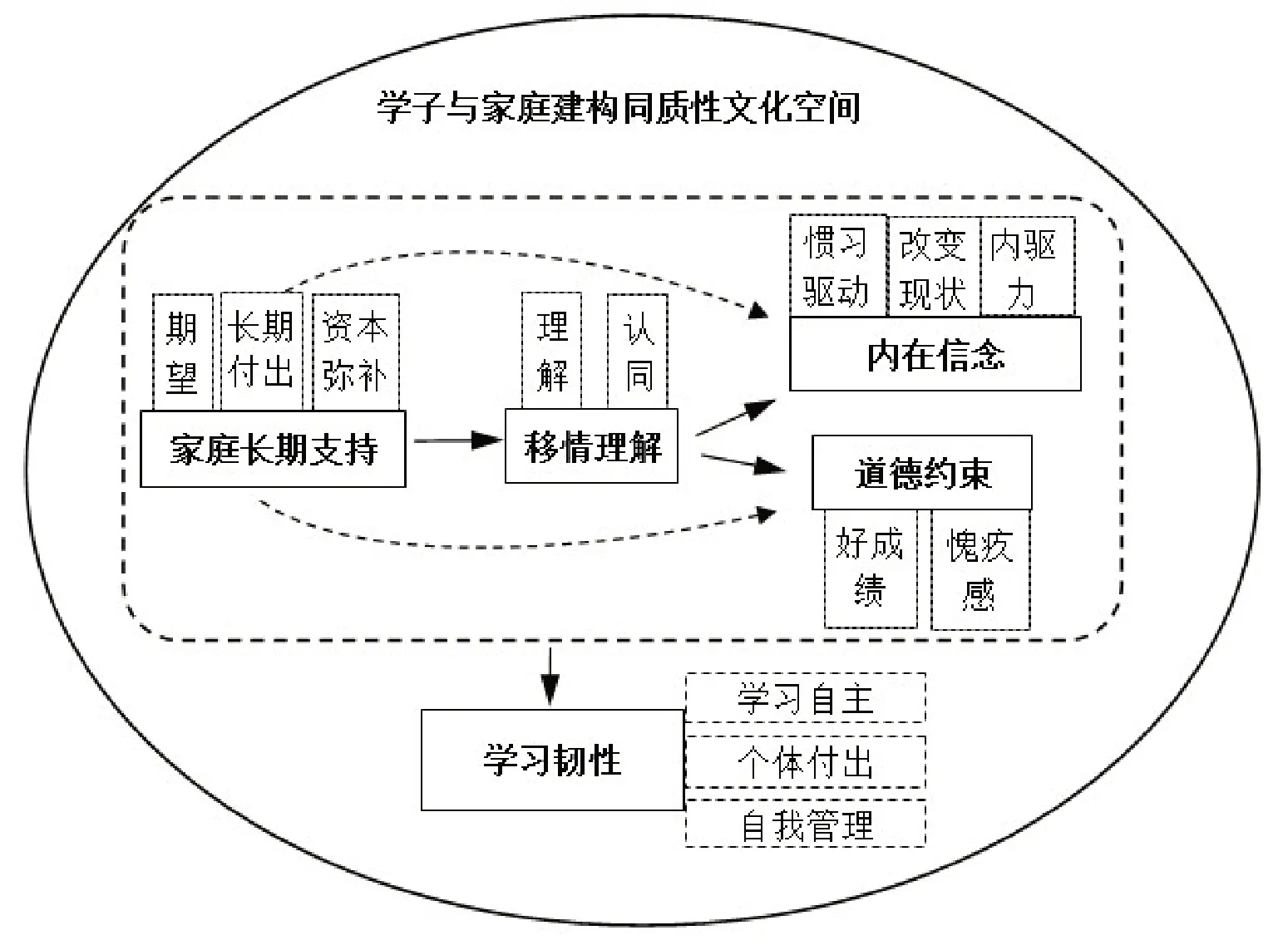

3.选择性编码。

选择性编码是对核心范畴的进一步提炼,说明范畴之间的关系,是整个模型的核心部分。经过分析、碰撞与归纳,研究者将“农村学子学业突围机理”作为核心类属,以主范畴关系结构为“故事线”,构建“农村学子学业突围机理模型”,如图1所示。

图1 农村学子学业突围机理模型

4.饱和度检验。

本研究运用3 份访谈资料进行理论饱和度检验。结果显示,3 份记录出现的概念均可被已编码的概念和范畴所涵盖,没有出现新的概念,这表明本文编码较为完善,在理论上是饱和的。

四、研究结果与分析

(一)家庭长期坚持营造了良好的教育场域。

希望孩子考上大学是家长们的期望,现实中农村父母对待子女的学习主要有三种类型:第一,放任自流型。这些父母内心也希望孩子成才,但又因自身文化水平限制,或受“读书无用论”“大学毕业意味着失业”等观念的影响,或因短期内看不到教育带来的显性效益,又对教育持随意态度,缺乏对孩子的管束,将学习看成是一件顺其自然的事情。第二,被迫放弃型。在乡土文化中,一些成绩差、淘气的孩子经常被认定为“不是读书的料”,学业早期成绩的落后很容易使一个孩子失去村落的公共支持。[16](p22)纵然父母希望自己的孩子是块读书的料,但现实中天生就是读书的料少之又少,当自家孩子被认为不是那块料的时候,渐渐地父母会接受现实,就此认命,子承父业就是孩子的归宿,这也为孩子放弃学业找到了一个自我安慰的借口。第三,长期执着型。长期的执着与期待是农村高学业成就学子家庭的普遍特征。“不是读书的料”可能是真实的预测,也可能就此埋没一个读书人。当孩子天资并非聪颖时,父母的长期执着与坚持就格外重要。这不仅蕴含着父母对教育的重视及对“知识改变命运”的信仰,更有父母对信仰的践行。这种类型的父母一方面在力所能及的范围内为孩子提供长久的学习支持,另一方面他们会积极进行资本扩张,弥补先天资本的不足,如不惜花费额外的人力、财力,为孩子择校;主动联系亲朋好友,为孩子辅导学业等。总之,他们一直坚信教育的力量,在孩子求学历程中,努力改变资本劣势,为孩子提供良好的教育支持场域。

(二)移情理解促进家庭命运共同体形成。

移情理解是家长期望内化为学生学习力量的重要微观机理。面对父母的期待与付出并不是所有孩子都能很好地达到情感共鸣,深切领会父母的殷切期望。在这种情况下,个体的认知与理解就变得十分重要。研究发现,农村学业突围学子所呈现的理解具有多元性,有对父母艰辛付出、教育期待的理解,有对父母尤其是父亲严加管束甚至打骂的理解,正如Y 同学所言,“初中时期,由于打游戏成绩下滑不少,我爸狠狠地打了我一顿,当时心里很不服。过几天冷静之后,理解爸爸了,他当时肯定是恨铁不成钢。”也有对父母无能为力的理解,“父母文化水平不高,不能给出什么建议。”在调查过程中,尽管涉及的内容存在差异,但学子们对父辈观念与行为的认同是不谋而合的。当子辈在心里能感知父辈的不易,理解父辈的付出时,他们便把自我、父母、家庭编织在一张网上,他们的心灵与家庭建立了完整而非割裂的状态,形成了命运共同体,有研究者认为这是劳动阶层获取教育成功的核心力量。[17](p214)命运共同体将父辈与子辈紧密联结在一起,使得情感能够进行有效的交流与转化。对于子辈而言,他们能破解父辈朴素知识信仰传递的期待,体察父辈的不易,在弱势环境中不懈努力奋斗,为家庭带来希望。同时,这种理解又具有相互性。当父辈感知自己的情感与付出得到回馈时,又会进一步坚定对教育的执念,强化他们对教育的坚持与付出,给予孩子坚强的后盾力量。

(三)改变命运的内在信念是农村学子学业突围的原动力。

农村学子学业内在信念主要表现为希望通过自己的努力回馈父母、改变家庭生活面貌与个人的命运。内在信念主要表现为三种力量的推动:第一种是惯习的力量。“惯习”是布迪厄文化资本理论中的重要概念,他认为惯习是无意识的,它指定了一些行动模式。[18](p213)父辈对教育的执着与期盼在日常生活中耳濡目染地影响子女,在长期的浸润中逐渐内化为子辈的教育认知及价值取向。对子辈而言,学习就像父母劳作一样,是自己当下的主要任务,获取高学业成就才能实现父母对自己寄予的希望。

第二种是改变的力量。虽然现在国家对农村教育有一些优惠政策,但农村家庭培养出一位高学业成就学子也实属不易。在子辈求学过程中,各类资本供给是保证学业顺利进行的基础条件。在调查中发现,学业突围学子的家庭往往会紧缩其他支出,优先支持孩子的教育。长期的这种行为势必会降低父母的生活质量及家庭的生活条件,“我和弟弟读书期间,父母很少添置新衣服,邻居家盖新房,我家也不敢盖。”(G 同学)家庭的生存状况触动孩子的内心,让他们变得更加敏感,总认为这是家庭为自己做出的牺牲。在他们心中非常希望能够通过自己的力量改变家庭生活困境,弥补家庭的付出。在这一认知下,学习与家庭的未来密切相连,改变现状成为推动个体前行的能动力量。

第三种是学子自身奋发向上的生命内驱力。生命内驱力是推动个体活动达到满足需要的内部动力,为目标达成提供持续力量。卡西尔曾言“人不再生活在一个单纯的物理宇宙之中,而是生活在一个符号宇宙之中”。[19](p33)辛苦的农业生产、父母艰辛的生存状态、不稳定的收入、封闭的生活场域都刺激着学子的生命潜能,他们深知若想突围,唯有读书。在这一层面上,农村孩子所处的不利环境赋予他们特殊的意义与价值,坚定他们读书的信念。“不想像父母一样,‘面朝黄土背朝天’过一辈子。”(W同学)走出农村的冲动,希望通过自己的努力与命运抗衡,促使他们生发出努力拼搏的原生动力。

(四)道德约束下的成绩回馈。

农村学子倾向于把学习作为一种道德事务来对待,这样他们把考试失利不仅看作是学业失败,更是一种道德失败,[13](p88)本研究也发现道德自责一直伴随在农村学子学习过程之中,它推动也约束着学子的学习行为。

获取学业突围的学子们往往承受多重压力,父辈的期待让他们感受到学习不再是个人的事情,而与父母、家庭密切交织在一起。进入中学阶段,父辈更加关注学习结果,即成绩。若成绩出现较大波动,对学子们来讲往往要接受一次心灵考验,他们不仅承受着学业带来的打击,还要面对父母失落的神情,“我最难受的是不知如何面对他们,看着他们忙忙碌碌的样子,心里特别不好受,还不如打我一顿。”(L 同学)成绩的失利让他们内心受到谴责,充满愧疚感,认为自己没有做好分内的事情,让父母失望,对不起父母的辛苦付出。在这种情景下,他们往往背负自责的包袱,负重前行,争取下次能成功逆袭。在这一意义下,努力学习,取得好成绩是他们回馈家庭的唯一方式。而目前考核与评价体系仍较注重客观化、标准化,苦学、增加时间投入等方式有利于学习者获取高分。在这种考核背景与情感压力下,他们专注于学习,希望通过努力拼搏,给父母与家庭带来希望,这样自己的内心也能得以释然。正因为如此,这些学业突围的农村学子具有高度的自制力与利他思维。在他们的世界中,成绩是可以依赖的唯一资本,“优异的成绩——对得起父母”是基本的行事准则。

(五)学习韧性让学习成了自主与自觉的活动。

地位获得研究视角认为个体在社会系统中的流动是相对自由的,个体的地位获得取决于他选择做什么和他做得有多好。[20](p450)内在理想信念能否得以实现主要取决于个体的能动付出。

布迪厄认为文化资本有三种形式:一是具体形态,以精神和身体的持久“性情”的形式;二是客观形态,以文化商品的形式(如图片、书籍等);三是制度形态。[21](p192-201)对农村家庭而言,这三类文化资本都比较短缺。相比城市家庭,在孩子求学过程中农村家庭往往给不了太多实质性的帮助。但物或损之而益,“硬资本”“软环境”的先天缺失,让学生认识到唯有自己的努力付出,才可能在不利环境中赢得学业成功。研究发现,学业突围的农村学子普遍具有高度的学习自主性。父辈虽然对子辈抱有教育期望,但迫于生活压力,父辈或者外出打工,或者日出而作、日落而息,没有太多时间参与孩子的学习。“穷人的孩子早当家”,农家的生活状态让他们早早懂事,他们能体恤父母的不易,为减少父母的操劳,他们早早练就了独立的个性,学习上的独立就成了他们基本的行事准则,[22](p71)在他们看来,不让父母督促而主动学习,意味着分担父母的艰辛,可以给父母带来精神慰藉,带来生活的希望,这是他们应该努力而为之的事情,是他们必须要做好的分内事情。

与此同时,背负的家庭希冀、改变命运的诉求以及道德责任感,让他们不敢懈怠,他们在学习中非常用功,刻苦努力是他们的另一个特征。研究发现,这些学子尤其到了中学阶段后,学习几乎成为他们生活的全部。他们在学习过程中形成了特定的内在模式,即“能动式努力”,这种模式不断强化个体的行为规范,让学习成了一种内在自觉的活动。在他们的认知中,“好成绩来自好好学习,好好学习就不能浪费时间,不懂就要问。”(C 同学)他们充分利用课外时间,经常早起、晚睡,吃饭走路练听力;具有较强的追问精神与自我控制能力,不懂的内容或请教教师,或询问同学,一定要弄清楚;休息娱乐之后很快进入学习状态。对他们而言,暗自加油,做得更好、付出更多才有可能成功,正如W同学所言:“我只能依靠自己的努力,必须要奋斗到底。”他们将理想刻画在行动上,力求通过自己的付出,拉近与大学之间的距离,摆脱代际传递的宿命。

五、结论与启示

在家庭背景与教育获得的相关研究中,大多数的理论假设是,良好的家庭背景有助于教育资源和机会的获得。[23](p22)但是,农家学子在家庭与个体的共同努力下,挑战了这一假设。作为能动的行动者,不利环境反而激发了他们改变命运的信念,在互动与理解中,学子与家庭形成了同质性文化。这些父母普遍认同教育的价值,并对教育寄予厚望,“尽力支持子女读书”内化在他们的基因中。虽然家庭资源有限,但他们通过内部紧缩与外部扩充的方式,尽力为子女的教育创造条件。对于农村学子而言,责任与努力是学业突围旅程中不可分割的两面体。责任建立了学习与家庭的内在逻辑关系,赋予学习道德感、债务感等色彩,激活了学子的内在认知与潜能。在责任与信念的双重交织下,学子们形成了特定的意义世界、思维方式及行为模式,构建自己的行事准则。他们努力奋进,通过个体的主观能动赢得发展的机会。

本研究结论对现实的启示意义主要体现为:第一,父母更新教育观念。农村父母对教育价值的认识较为朴素,希望能够即时看到教育的显性效益,当显性价值不够明显或者延迟时,一些消极的态度与行为便会随之产生。鉴于此,父母作为孩子的第一任教师,应能够意识到教育对孩子未来发展的价值,改变短时的教育观,对孩子的教育给予长期的关注与支持。作为早期与孩子亲密接触的人员,应对学习进行严格要求与监督,帮助孩子在早期养成良好的学习习惯,有意识驱动孩子学习,激发求学的原动力。第二,学生提高具身化文化资本。拉鲁认为,“一个人拥有与所在阶层相关的特权,并不会自动获得好的结果,他必须‘激活’这些资源。”[24](p202-203)父母的教育期待、积极参与可能会在孩子心中烙下深深印记,伴随孩子一路前行;也可能被孩子习以为常,视而不见,所以外在影响并不会自动地内化为孩子的主动认知,这就需要父母、教师能自觉激活固有的文化资源,让它们成为动态的、具有价值的文化资本,在孩子的成长历程中发挥积极的推动作用。