清代民间年画的农业崇拜内涵研究

——以苏州桃花坞年画为例

2022-01-05董名杰

董名杰

一、引言

民间年画最初是指“在新年的时候粘贴于门上、室内墙壁上作为装饰品之用”[1](P211),其产生深受传统春节年俗文化影响,寄托了大众辞旧迎新、趋吉辟邪的生活追求与美好愿望。后来,“以描写和反映民间世俗生活为特征的绘画作品,均可归为年画类”[2](P22)。民间年画具有极高的艺术价值与文化意义,作为一种民间艺术样式,民间年画早在汉代就已初具雏形,如《风俗通义》载:“县官常以腊除夕,饰桃人,垂苇茭,画虎于门,皆追效前事,冀以卫凶也。”[3](卷八《祀典》,P367)至两宋时期,“勾栏瓦舍为中心舞台的市俗文化生活”与“新的、 庞大的观赏阶层——城乡民众”[2](P14),为民间年画的正式形成奠定了坚实的基础,《东京梦华录》载:“街北都亭驿,相对梁家珠子铺,馀皆卖时行纸画、花果铺席。”[4](卷二《宣德楼前省府宫宇》,P22)此后,民间年画在历时性的发展过程中愈加丰富与多元,在明清两朝达到极为兴盛的地步。作为一种传统民俗事象,民间年画基于农耕社会的物质生产与文化心理而产生,在“民间”这一文化空间中流变与发展,“是一种风俗的需要,是年俗方式与年的情怀的载体”[5](P412),充分记录了当时民众的社会生活、风土人情、民俗信仰等诸多文化现象,具有浓厚的乡土气息,蕴含了深刻的农业文化内涵。

江南地区的苏州桃花坞年画兴起于明末清初,因集中于苏州城内桃花坞一带生产而得名。明清时期江南农业生产技术进一步提高,市镇发展迅速,市民阶层崛起,《苏州府志》载,“川泽沃衍,有海陆之饶,珍异所聚,故商贾并辏”[6](卷二《风俗》,P406),同时传统教育繁荣,民风淳朴,“吴中人士文章藻丽为天下冠而敦本正始明伦敬神”[6](卷二《风俗》,P416),因此“‘江南’已经成为经济富庶、社会安定、人文兴盛的代名词”[7]。特殊的历史文化语境为桃花坞年画的兴盛提供了良好的社会环境与现实需求,道光年间苏州文士顾禄在《清嘉录》中,记录了当时桃花坞年画销售的盛况:“《吴县志》谓:门神,彩画五色,多写温、岳二神之像。远方多贩去。今其市在北寺、桃花坞一带。”[8](卷十二,P233)生存与发展于江南的桃花坞年画具有独特的艺术语言与审美趣味,既充分体现了传统美学的审美需求,又融入了江南地区的地域文化特征,与北方天津的杨柳青年画并称为“南桃北柳”,成为中国民间年画的典型代表。现存古代流传下来的苏州桃花坞年画的创作时期集中于清代,作为特定时代社会文化的产物,苏州桃花坞年画与清代的历史文化信息具有紧密的关联性。中国民俗学家钟敬文先生认为,“艺术发生与物质生产有着十分密切的关系”[9](P327)。苏州桃花坞年画不仅是简单的民间艺术创作,更是民间大众集体感情的表达与呈现,以反映民众民俗生活为主要创作内容。其中农业生产的相关内容占据了重要比重,并借此表达出清代具体的社会生活风貌、人生经验智慧与伦理道德思想等,深刻还原了当时江南地区的农业生产情境,反映了江南地区民众的农业崇拜心理。

二、苏州桃花坞年画的农业生产记忆

“文化的各种现象带有整体性并被置于密切的相互关系之下”[10](P203),苏州桃花坞年画不仅是江南地区农耕文化与地域文化的艺术表征,也可以被视为民众描述生活图景与表达生活追求的一种叙事方式。在苏州桃花坞年画描绘与展示中,农业生产是重要的内容之一,不仅使年画具有浓郁的时代气息与生活气息,也是对古代社会物质资料生产的客观反映与现实呈现,彰显了年画的写实性与世俗性。

(一)苏州桃花坞年画中的农业生产内容

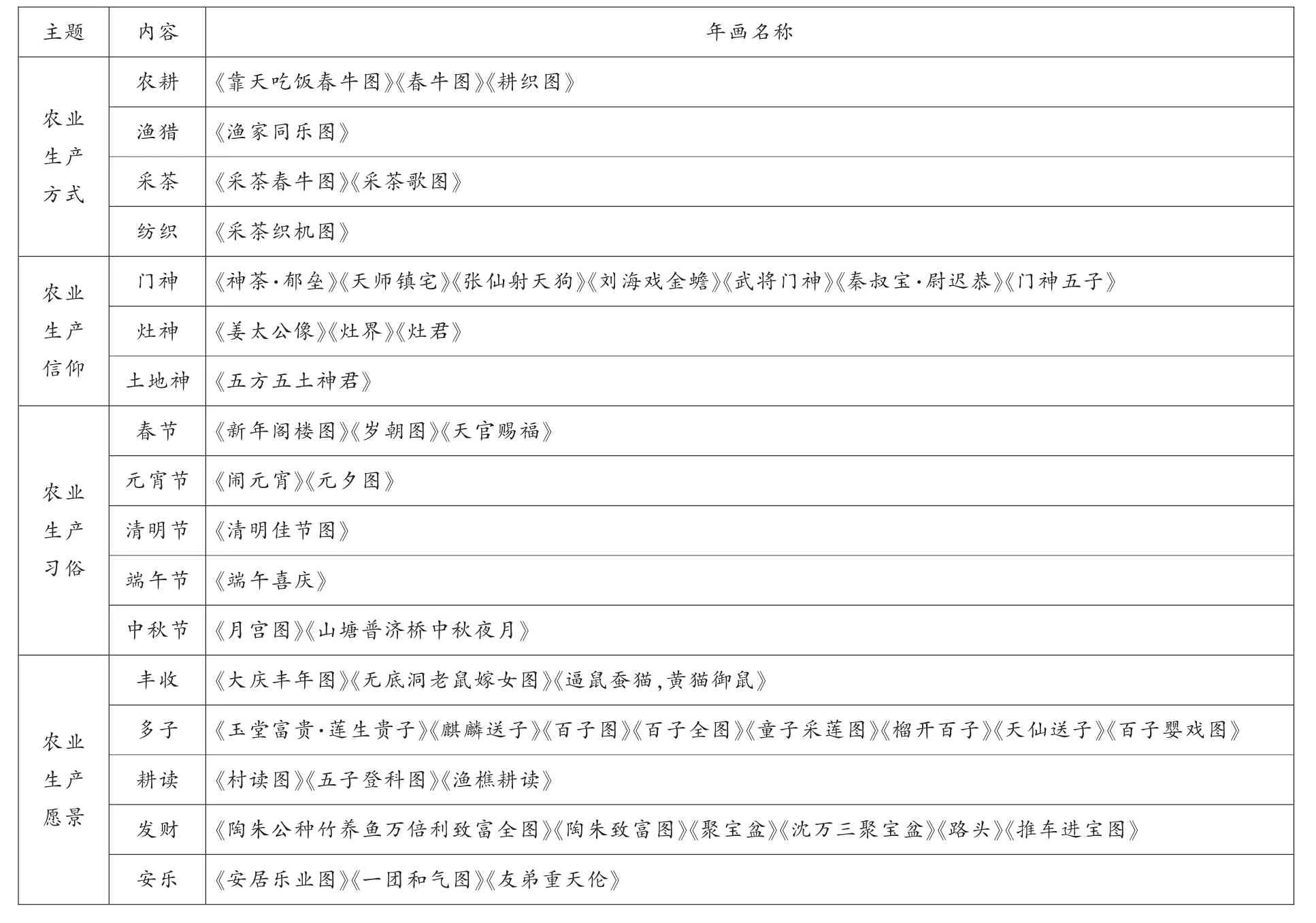

根据苏州桃花坞年画的具体内容,以农业生产为题材的年画可以进一步分为农业生产方式、农业生产信仰、农业生产习俗、农业生产追求四个主题,不仅涉及当时民间社会的农业生产状态,也与民众的民间信仰、风俗习惯等精神追求相关联,积淀了浓厚的农业生产记忆,成为一种特殊的“农业文化景观”。本文借助相关文献资料,将年画的具体内容予以详细分类,并列举相关代表作品,具体如表1(见次页)所示。

表1 苏州桃花坞年画中的农业生产内容及其代表性画作

(二)苏州桃花坞年画中的以农为本意识

苏州桃花坞年画中具有如此丰富的、多元的农业生产内容,并非全然属于民间艺术创作的范畴,更是一种江南地区的社会文化现象,具有深刻的社会内涵。从年画生存与发展的社会经济背景看,中国自古以就是一个典型的农事社会,“‘农’是中国国家政体的基础。农业盛世是中国历代帝王追求美政的思想蓝图”[11](P36)。自给自足的小农经济在传统社会经济结构中始终占据着主导地位,关乎国家的稳定与社会的长治久安,如《周礼·春官》载,“掌建国之神位:右社稷,左宗庙”[12](P284)。基于农业生产在传统社会经济结构中的主导地位,象征农业生产的土神与谷神的祭祀地位足以与作为帝王世系的祖神相媲美。为了更好地治理国家以巩固自身的统治,清朝统治者延续了历代以儒治国的文化理念与重农抑商的经济政策,以儒治国在于以制度化的文化规则安排社会秩序,重农抑商则是以稳定性的农业生产巩固社会秩序,如康熙皇帝自述“朕惟阜民之道,端在重农”[13](卷一百四十四,P4448),雍正皇帝直言“可以种植五谷之处,则当视之如宝,勤加垦治,树艺菽粟。安可舍本而逐末”[14](卷五十四,P6667),无不彰显对农业生产之重视,农本与儒治同时指向社会秩序的稳定,在国家治理与社会运行的过程相辅相成,都起到了稳定社会的作用。从年画生存与发展的地域文化出发,江南地区自两宋以来就已经成为全国农业生产最发达的地区,《宋史·范祖禹传》载“国家根本,仰给东南”[15](卷三三七《范祖禹传》,P10796),后历经元、明两朝取得了更大发展,清初文人黄宗羲感慨道:“东南粟帛,灌输天下,天下之有吴会,犹富室之有仓库匮箧也。”[16](《建都》,P21)尽管江南地区在明清之际率先出现了资本主义萌芽,但在国家以农为本的政策导向、历史积淀的农耕文化以及农业生产发达的经济现实之下,江南地区的民众对农业始终有一种天然的心理依赖,民众集体意识中的农业文化思维在苏州桃花坞年画中就进一步外化为关乎农业生产的艺术内容。

苏州桃花坞年画中的农业生产内容并不是单纯对当时农业生产的“镜像”反映,甚至具有辅助农业生产的现实功能,做到艺术性与实用性的统一。如当今所保存的清代苏州桃花坞年画中出现了多幅名为《春牛图》的年画。所谓《春牛图》是古代农业生产中一种预知当年天气、降水、收成的农业生产信息图鉴。以《大清道光七年春牛图》为例,图中描绘了众多人物与耕牛同处于农业祭典的仪式空间之中,上方记录了一年十二月份与二十四节气,中间记录了当年的天干地支。古代农业生产最重要的表现形式就是以家庭为单位的“男耕女织”,如《管子·揆度》载“农有常业,女有常事。一农不耕,民有为之饥者;一女不织,民有为之寒者”[17](卷二十三《揆度》,P995),《春牛图》将当年的节气时间等予以清晰地展示,相当于告知民众在农业生产中播种、劳作、收成等具体的农时,成为当时服务农业生产的重要方式之一。而之所以命名为《春牛图》,笔者认为主要是以下两方面原因:一是源于春耕的重要性,《墨子·三辩》载“农夫春耕夏耘,秋敛冬藏”[18](卷一《三辩》,P61),春耕是一年农业生产的开端,顺利与否关乎最终的农业收成,清顺治十年将“先农坛之祭”定于“仲春亥日”[19](卷九《农祭》,P264),在江南地区素有“迎春”仪式,也是二十四节气立春的重要民俗活动之一;二是出于对耕牛的崇拜,“杀牛自古有禁”[19](卷九《禁杀牛》,P268),耕牛在农耕社会是农业生产中最重要的劳动工具,无论是古代帝王还是天下黎民对耕牛都有一种特殊的情感与认同,耕牛成为代表农业生产最重要的文化意象之一。

三、苏州桃花坞年画的农业崇拜内涵

农业崇拜是古代社会民间崇拜的主要内容之一,起始于原始农业发生时的农业生产劳作,并随着农业生产的持续发展得以强化,深刻影响了农业文明发达期的社会文化与宗教信仰。苏州桃花坞年画的文化基础是以农业作为根本生产方式的农业文明,当农业生产从作为民众安身立民的物质生产方式的生存命题,转变为民众对农业生产的敬畏与信仰的价值情感命题时,便会通过年画中的内容反映出来。因此,桃花坞年画附着了强烈的农业崇拜的文化内涵,具有明显的社会化属性,结合具体内容又可以分为三个方面:一、将护佑农业生产作为民间信仰神祇的多元职能之一,具有明显的农业神性;二、将“四时有序、万物有时”的农业生产伦理原则统一于整个社会的人伦秩序之中;三、农业生产不仅关乎生存需要,更是家族教化与传承的方式之一,“耕读传家”成为民众立身处世的重要行为准则与生活理想。三者之间并非相互独立,而是相互影响交织,共同建构了民众农业崇拜的文化心理。

(一)民间信仰的农业神性

民间信仰是反映特定地域社会结构与群体心态的一种历史文化现象。江南自古“言鬼神,好淫祀”[6](卷二《风俗》,P406),形成了众多的民间信仰。如苏州地方志《平望志》就记录了当时热闹的迎神景象,“自正月至二月,各坊各乡村祠庙俱迎神投刺贺岁,亦有演剧设席者。既毕,城隍复演剧设席,遍请各神”[20](卷十二《节序》,P181)。从艺术的发生学看,民间信仰对民间年画的起源具有重要的生发意义,两者之间互动关系明显。东汉王充引《山海经》道“万鬼所出入也……黄帝乃作礼以时驱之,立大桃人,门户画神荼、 郁垒与虎,苇索以御鬼”[21](P821),所记述的就是黄帝画神荼、郁垒两位神祇以驱鬼的传说。面对无法理解的自然现象与出于趋吉避凶的心理偏好,民众习惯于将超自然的神祇赋予人格化的描绘,使之转变为可见的视觉形象并存在于民众的现世生活之中,以借助神性力量来辅助自身的生存与生活,神像也成为了民间年画描述生活图景的最早题材。

清代江南地区民间信仰体系不断调整,除了国家正祀神祇之外,部分具有多元职能尤其是农业神性的神祇受到民众的广泛接受与认同,民众在“祈祷佛祖和神仙庇佑福体安康的同时,往往也会祈求五谷丰登、六畜兴旺,故与农事仍然有关”[22](P381)。江苏桃花坞年画中神像众多,不同神像满足民众不同的生活需求,其中与农业生产息息相关的民间信仰主要有土地神、门神、灶神等,其中土地神直接关乎农业生产的土地产出,门神与灶神除具有镇宅守家的功能外,又被赋予了祛瘟避疫与减少灾害的农业神性。如年画《天师镇宅》描绘的就是张天师手持水盂,跨坐艾虎,降服五毒的事迹。所谓“五毒”,其实象征的就是古代社会民众无不畏惧的瘟疫或者难以解决的其他疫病。《说文解字》载“民皆病曰疫”[23](P443),《礼记·月令》亦载“果实早成,民殃于疫”[12](P192)。瘟疫是一个极为古老的社会现象,对于农业生产来说不仅使得农业劳动力因病减少,更会因为躲避瘟疫而影响农时,足见其巨大的危害性。但由于古时医疗条件与科学观念落后,民众将瘟疫的原因归结为未知的邪乱作祟,甚至视为“有鬼行疫”[24](卷一《释天》第一,P23),最终求助神祇护佑或借助巫术仪式等驱逐瘟魔,本质是“源自人对异己力量的无奈,同时也表达了人力图征服异己力量的愿望”[25](P163)。从具体的时空视阈出发,江南地区在农历五月之后,“湿气升而灵虫升矣”[26](《五月》,P35)。彼时天气炎热,毒虫较多,也导致了疫病滋生,民众通过烧艾草等来消毒祛湿。后来这种民俗行为与降服瘟疫的天师信仰日益结合,形成了“天师降服五毒”的民间故事,如《梦粱录》载“以艾与百草缚成天师,悬于门额上……此日采百草或修制药品,以为辟瘟疾等用”[27](卷三《五月》,P45)。民间信仰中神祇功能的演变与赋予具有复杂的社会内涵,从苏州桃花坞年画中的神像来看,不少神祇在传统功能之外往往会附着相关的农业生产功能,如祛瘟、祈雨等,实质上是民众农业生产需求与农业崇拜心理的映射与体现。

(二)人伦秩序的农时映射

传统农业生产是一种极为讲究周期性与时节性的生产活动。《齐民要术》载“是故人君上因天时,下尽地利,中用人力;是以群生遂长,五谷蕃殖”[28](卷一《种谷第三》,P102),《新语》亦载“天生万物,以地养之”[29](卷上《道基第一》,P1),强调“顺应天时”是农业生产最重要的条件。在长期的农业生产实践中,民众不断总结出“四季”“二十四节气”“七十二候”的农时划分,并概括出“四时有序、万物有时”的农业伦理原则。周期性的耕作农时、时序性的农业伦理与民众的日常生活是相互渗透、相互影响的,最为明显的就是“日出而作,日落而息”、早晚餐制的生产生活规律,正如《管子·五行》载“人与天调,然后天地之美生”[17](卷十四《五行》,P647),作为社会运行规则的人伦秩序同样不可避免地会受到农时影响。

中国岁时节日众多,其中根据农忙与农闲、播种与收获的耕作周期所发展而来的休闲、实用的农事节日习俗是重要组成部分之一,在长期的社会发展过程中,又逐渐演变为民众狂欢式的庆祝或礼节性的祭祀、拜访等。以中秋节为例,古时农业生产讲究“春祈”“秋报”,前者祭祀土地神祈求丰收,后者祭祀社稷神感恩护佑,“农历八月十五,正值作物成熟季节,各家都拜土地神。中秋可能就是秋报的遗俗”[30],但后来又演变为庆祝家庭团圆、表达思亲之情的传统节日。苏州桃花坞年画中描绘了诸多江南地区民间社会的节日习俗景象,包括春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等。如年画《清明佳节》上题“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”,画名与题词都直接表明了所描绘的节日习俗。作为二十节气之一,清明一直是农业生产的重要农时,如《农学合编》载“早稻清明节前”[31](卷一《杂种》,P1),就表达了播种稻谷,及时享受清明雨水的期望。起源于先秦上巳节的清明节,在唐代与寒食节合流,至两宋就已是重要的传统节日之一。在年画《清明佳节》中,不仅有外出耕种的农民,也有踏青的行人、垂钓的渔夫、歌咏的文人士子等。《汉书·律历志》载“春为阳中,万物以生”[32](卷二十一《律历志第一上》,P979),清明时节宜人的气温、复苏的植被、繁华的景象无不吸引民众外出感受生命气息。在演变发展的过程中,清明节的节日内涵早已不再局限于单一的农业生产,还包括了祭祖、踏青、插柳等其他民俗活动。《岁时广记》就描述了南宋临安清明郊游的盛况:“京师清明之日,四野如市,芳树之下,园圃之内,罗列杯盘,互相酬劝,歌舞遍满,抵暮而归。”[33](卷十七《清明》,P184)

(三)家族传承的耕读结合

自春秋战国以来,耕读结合就作为典型性的文化类型而存在。结合农业生产规律来看,这种耕读结合的思想具有明显的时代契合性,农忙时期重视农业生产,农闲时期注重自我提升,实现了生存需求与文化需求相结合。在后世儒学成为官学以及科举制度创建之后,耕读结合更为紧密,成为一种普及性的生活方式。明清时期江南地区农业生产发达,传统教育兴盛,当地宗族、家庭、民众更倾向于将“耕读传家”作为立身处世的重要行为准则与生活理想,如明末文人张履祥《训子语》说道“读而废耕,饥寒交至;耕而废读,礼仪遂亡”[34](P7)。将农业生产与读书做官相并置,两者不可偏颇,是农耕时代典型的治家理念,表明了农业生产不仅关乎家庭的生存需要,更是子孙教化与家族传承的内在伦理,并在农耕时代取得了高度的社会认同。

“艺术可以满足人的感官愿望”[35](P132),苏州桃花坞年画不仅是民众现实生活的真实记录与反映,也充满了民众自我情感与生活愿望的投射,“面对年画,人们可以直观地看自己心中的想象。一切对生活的欲求与想往”[5](P414),诸如农业丰收、家庭和睦、多子多孙等,以一种艺术性的手段做到“人们精神领域和心理要求的意念性的满足和替代性的实现”[36](P191)。其中祁子是较为典型的生活愿望,在苏州桃花坞年画中,“祁子”具有双重的社会内涵。一是处于农业生产作为最根本生产活动的农耕社会中,深受儒家宗法思想的影响,子孙繁衍意味着充足的家庭人口与农业生产劳动力,成为保证家族传承与农业生产的前提。二是在“耕读传家”文化思想的影响下,将子孙繁衍与传统教育、科举考试相结合,期待后世子孙能够科举及第甚至是高中状元,实现家族兴盛、门庭中兴的更高追求。如年画《天上麒麟子,人间状元郎》,将“祁子”与“及第”两种生活愿望以画名的形式就直接表达出来,深刻体现了民间文化的通俗性与直观性。画中描绘的是仙女抱着男孩骑于麒麟背上前往人间的场景,江南地区素有求拜麒麟以生子的祁子风俗,作为传说中的仁兽,麒麟不仅是祥瑞的征兆,亦是子孙繁衍、家族兴盛的象征。据晋朝《拾遗记》载“夫子未生时,有麟吐玉书于阙里人家”[37](卷三《周灵王》,P117)。深受“麒吐玉书”民间故事影响的民众,同样渴望这种祥瑞之兆,期待后世子孙能够学有所成。因此,仅仅一张年画就已经勾勒出当地的风俗人情与文化心理,折射出明清时期“耕读传家”文化思想的兴盛。

四、结语

民间年画作为一种民间艺术形式,不仅仅是现实生活的单纯记录与反映,也是一种具有道德取向或价值追求的文化活动。早在年画起源之初,民众张贴门神年画作为辟邪驱鬼的手段,就已经显露出明显的社会教化色彩,区分出鬼神与正邪。《历代名画记》载“夫画者,成教化,助人伦。穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”[38](卷一,P1),充分表明了古代画像在儒家道德本位指向下所突显的社会教化功能,这种工具理性的价值需求即使对于民间艺术形式的民间年画也不能例外。中国自古以来就是以农立国,尤其是江南地区,农业生产发达,民间各地开耕、祈雨、庆丰的各类农业生产仪式层出不穷,又极为重视教育,以耕读结合作为立身处世与家族传承的文化理念。苏州桃花坞年画与江南地区的农业生产、文化传承等具有一种紧密的关联互动性,为年画的流变与发展提供了稳定的创作资源与重要的表现价值。在苏州桃花坞年画中,农业生产内容众多,蕴含着丰富的农业生产记忆,并与民间信仰、人伦秩序、家族传承等情感理念、价值追求相融合,通过生活化情境的再现增强了民众对农耕生活的理解与认同,表达出明显的农业崇拜内涵,具有“社会镜像”与“工具理性”的双重功能。“在任何社会内部,那些已获得阶级和利益群体认同,并获得广泛共享的文化价值观与制度形态,都是‘被固定的变动’与‘硬化的事实’”[11](P31),苏州桃花坞年画的这种创作习惯与文化内涵并非是一朝一夕的灵感突现或其他文化因素的直接影响,而是在所处农耕时代背景下深受江南地区地域文化影响所造就的必然趋势,本质上是一种农耕文化在民间年画上的映射与体现。