明清时期河南地区的红花种植*

2022-01-05曹孟菲

曹孟菲 卫 丽

红花又名红蓝、红蓝花或黄蓝,是中国古代重要的经济作物与药材,种植地域广泛。河南是红花的重要产区之一,红花栽培历史悠久,西晋张华《博物志》中已有河南种植红花的明确记载[1]。明清时期,红花在河南地区得到广泛种植,并享有一定声誉。“卫辉府红花、怀庆府菊花和彰德府棉花”被称为“豫北三花”[2],其中,卫辉府为红花的道地产区,该地红花量高质佳,“卫红花”因此得名。“1915年在美国旧金山举办首届‘巴拿马万国博览会’上展出的河南中药材50余种,‘卫红花’名列其中”[2]。时至今日,红花仍作为重要的道地药材为河南部分地区所栽培。卫辉卫红花还成为全国农产品地理标志,享誉中外。关于河南红花的种植情况,学界的研究主要集中于当今河南红花种植技术、 种植现状和未来发展等方面,对明清时期河南红花的种植状况,未有系统论述。明清是河南红花种植的蓬勃发展时期,“从明洪武年至清乾隆年间‘卫红花’种植甚多”[2],直到清末才由盛转衰,因此,对明清时期红花在河南的种植状况的系统探究和论述,具有一定意义。本文将从红花的分布与管理、红花在河南的种植与利用、 红花种植的兴衰及其原因等方面,对明清时期河南红花的种植情况做一研究。

一、红花的分布与管理

(一)明清时期河南地区红花的分布范围

明清时期,河南红花种植繁荣发展,诸多州县在此时均种有红花,红花的种植范围和数量较前代更多,这一情况可以在河南的方志中得到印证。

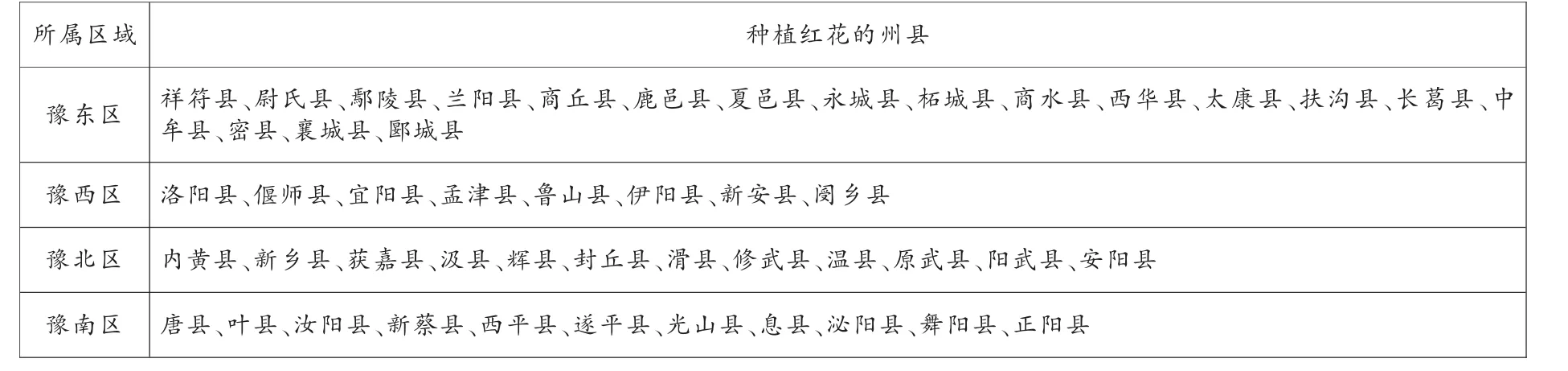

明清河南共辖90余县,据不完全统计,已有40余县种植红花,其种植比例已达到明清河南所有州县的半数以上。由于部分州县可能存在当地种植红花但方志未曾记载的情况,故明清河南实际种植红花的州县数量应高于这一数据。明代豫东地区的鄢陵县、扶沟县[3](卷二十六《开封府上·土产》),豫南地区的西平、遂平、息县都已将红花作为当地土产[3](卷三十一《汝宁府·土产》),其中,鄢陵县还曾将红花作为贡品进献京师[4](卷之九《田赋》)。豫北阳武县“物产惟红花佳于他处”[4](卷之九《田赋》)。可见,此时河南部分地区红花种植已经形成一定规模。入清后,红花种植规模进一步发展,方志中关于红花种植的记载渐多。豫西洛阳红花染色甚佳,“他方种者,染色俱逊洛产”[5](卷之二《地理·物产》)。豫南汝宁府各县皆有红花[6](卷一百六十九《汝宁府二》),更有甚者,豫北“卫辉全府遍种红花”[7]。卫辉府的下辖地区“卫辉、延津及封丘一带”[2]也成为卫红花的道地产区。明清时期商品经济有所发展,红花可用作染料、药材、油料和食物,经济价值高,河南民众在种植粮食作物的同时也广泛种植红花以资民生。

(二)红花的管理机构

河南红花种植历史悠久,管理体系相对完善。元代河南扶沟县设置了专门掌管红花栽培、加工、流通等事物的机构。乾隆《扶沟县志》载:“红花局,在天宁寺后,元置红花提举司,辛氏世其官”[8](卷一《地理志》),“辛居徳任红花提举司吏目,辛献任红花提举,谢德元官红花提领”[8](卷九《选举表》)。红花提举司的职官系统完备,官职可以世袭,可见,河南红花种植与管理在当时已成体系。除红花提举司外,元代还于怀庆路置织染局,掌“织染、岁造、段匹”等事物[9](卷八十八《百官志第三十八》)。《元史》记载,元代在深州、云内州、恩州、顺德路、怀庆路等地设织染局,在冀宁路、真定路、保定等地置织染提举司[9](卷八十五《百官志第三十五》)。织染局与织染提举司职能相仿,都是管理织染等事物的机构,元代曾改绫锦织染局为提举司[9](卷八十八《百官志第三十八》)。明清两代,因袭前制,设织染局。明代开封府“于钟楼南置局”[10](卷十五《公署》),红花作为古代重要的染料,应属织染局管理。明代织染局分内局与外局,“内局以应上供,外局以备公用”[11](卷八十二志第五十八《食货六》)。洪武年间“置四川、山西诸行省、浙江绍兴织染局。又置蓝靛所于仪真、六合,种青蓝以供染事。未几悉罢”[11](卷八十二志第五十八《食货六》)。明代袭承元制,在河南、绍兴等多地置局,掌织染之事,又置蓝靛所于仪真、六合以供染料。而关于红花提举司,只见元代置于扶沟的记载,明清两代,未见记载,方志中将其官职归为杂职类。因此,红花提举司可能与蓝靛所相似,只在部分地区设置,因事而置,事已则罢。

二、红花的种植与土地利用

红花作为重要的经济作物,明清时期已经融入到河南民众的日常生活中,也被河南民众纳入其作物选择、种植结构以及土地利用的考量之中。河南民众因时、因地、因物制宜,合理地选择最佳的土地利用方式和轮作制度。

(一)种植时间

关于红花的种植时间,古代一些重要农书及明清河南方志中有大量相关记载。红花适应性较强,全年许多时间都可种植。一般来说,“除双作制种晚花在五月外,红花一般选择在三种时间播种,一是腊月或称冬月,二是在早春,三是在秋月”[12]。而在河南,据《汲县志》载:“红花:八九月下种,摘于五月中”[13](卷六《风土志·种植》);《陈州府志》载:“五月:刈麦、踹麹、收红花、收诸菜子”[14](卷十一《风俗·农桑事宜》);《淮阳县志》载:“五月割麦、踹麹、收红花、收诸菜子……八月割粟、麻、收谷……种红花、种苜蓿、剥枣”[15](卷二《风土志·农桑》)。当时河南的红花种植时间是秋季八九月间,秋季种植的红花生长周期长,红花一般会在地里过冬,次年收获,收获时间为次年五月。另据《救荒简易书》记载,河南也有腊月种植红花的情况,因红花“春霜春雪不畏也”[16](卷一《救荒月令·正月》)。

(二)土地利用与轮作

河南民众在栽培红花的过程中综合考虑天、地、人等各种因素,并根据红花的习性及当地独特的环境合理地安排农事活动,形成了与之相适宜的土地利用方式和轮作模式,达到了生态、经济等效益的最大化。

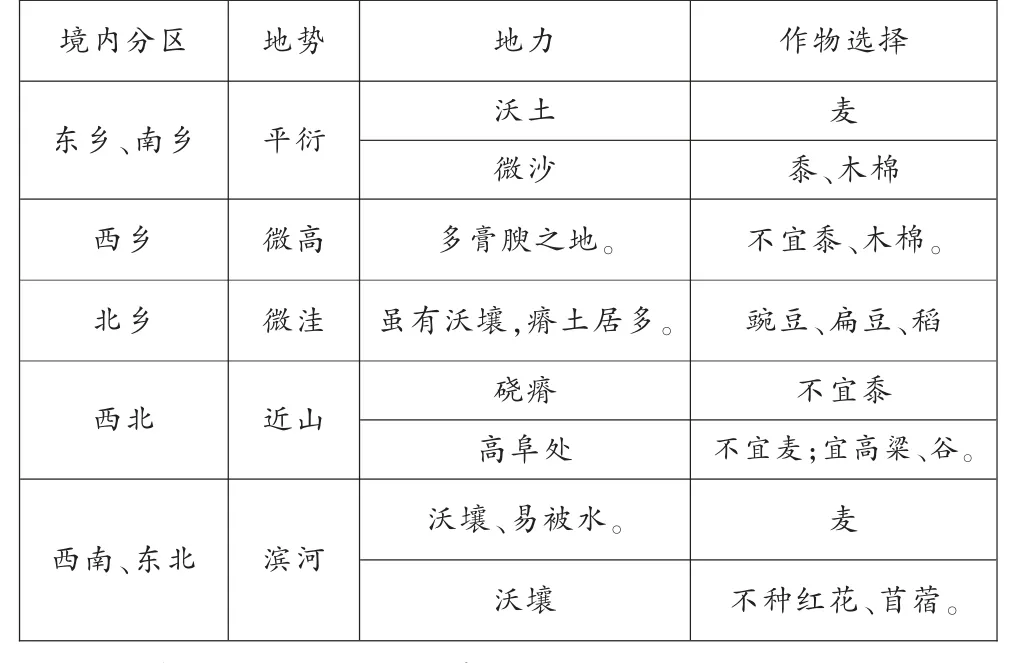

以乾隆时期的汲县为例,民众根据境内不同的地势地力情况进行合理的土地利用与作物选择。麦作为当地主要粮食作物,多种植在东乡、南乡、西南、东北等地势平坦、土壤肥沃且易于灌溉之地;豌豆、扁豆只种植于北乡洼地;西北靠近山区,地势高阜、土壤硗瘠之处种植高粱和谷。膏润沃野通常不种红花和苜蓿,它们往往种植于贫瘠之地。这样的作物选择与作物自身习性及其在河南民众生活中的地位有关。就红花来说,首先,作为经济作物,红花的重要性不及主要粮食作物,每家只种二三亩。其次,红花性喜阴寒,耐旱怕涝,适应能力强,耐盐碱,对土地的要求不高,可以种植在石地上。《救荒简易书》载:“红花苗菜性喜阴寒,宜种于又阴又寒石地。”[16](卷二《救荒土宜·石地》)将红花种于贫瘠之地,既能够满足红花的生存条件,又可以最大程度利用不宜种植粮食作物的土地,是民众的理性选择。

表2 乾隆《汲县志》中所载的土地利用方式

关于明清时期河南红花的前后茬作物及其轮作情况,囿于资料原因,只见少量记载。红花不宜种重茬,“连作重茬易导致土壤中的某些营养元素不足,病虫害发生率上升,造成红花的经济性状变差,单产下降,品质变劣”[2]。《救荒简易书》载:“滑县老农曰,重茬以种红花苗菜,红花苗菜不能收成。”[16](卷二《救荒土宜·茬地避忌》)红花适宜与玉米等禾本科作物及马铃薯、 大豆轮作,“滑县、浚县、长垣、封丘等县种包谷者,以用红花地底,为上等好茬”[16](卷二《救荒土宜·茬地相宜》)。长期连作会导致红花病虫害发生率上升,通过与玉米等作物的轮作种植,可以克服红花的连作障碍,减少病虫害。另外,“浅根作物与深根作物轮换种植,可以使作物根部起到像手工或机械来完成松土作用一样的作用”[17]。红花为深根作物,可以“利用土壤深层养分及改进土壤的透水性”[18],是玉米等浅根作物的良好前茬。此外,红花的合理轮作还可以充分利用土地资源,合理安排农时,具有良好的生态效益与经济效益。

三、红花的利用

红花用途多样,据其在河南各地的不同用途与地位,各方志中对红花的分类也有所区别。豫东地区《太康县志》土产记载:“色:红花、小蓝、大蓝、槐花。”[19](卷三《土产》)将红花归入染料类;豫西地区《汝州志》将红花归入药类[20](卷之三《物产》);豫南地区《光山县志》载:“杂产类:土豆、仙药……椒、蜜、蜡、葛、红花、檾麻。”[21](卷四《田赋志·物产》)将红花列为杂产;豫北地区乾隆《新乡县志》载:“货则有丝、有绢、有经袖、有绵、有布、有丝带、有檾麻、有石灰……有蜜、有靛、有红花、有绵纸。”[22](卷十八《物产志》)将红花归入商品类。但总体而言,明清河南对红花的利用主要有五种方式。

首先,红花作为经济作物,是当时河南民众的一项重要经济来源。乾隆《偃师县志》载:“亦种大蓝、红花其中,以获利。”[23](卷五《风土记·风俗》)河南民众种植红花等经济作物不仅仅是备日用,更多的是出售红花以资民生。与粮食作物相比,红花获利甚高,且生长力强,可以种于滩地上,能较好地利用贫瘠之地。因此,河南民众喜种植红花并以此获利,将其作为维持生计的一项经济来源。

其次,红花的药用价值突出,具有活血化瘀、治疗惊悸等作用,是民众生活中不可或缺的药材,也是河南重要的药材税收物资。

嘉靖三十五(1556)年,河南开封府共征收药材9种。从征收数额来看,与其他药材相比,红花的征收数量为170斤,仅次于麻黄,占据当年该府药物总税收的16.618%。由此可见,当时红花在开封府药材税收中占比较大,地位较高。

再者,红花具有印染功能。明清河南的主要染料作物就是红花和蓝靛,《陈州府志》 载:“红花,可以染。”[14](卷十一《物产》)明代《天工开物》中也有利用红花染大红色、莲红色、水红色的记载[24]。

此外,红花还是当时重要的绿肥作物和饲料。红花的秸秆、苗及叶子都具有改良土壤状况,增强土地肥力,改善种植环境之功效,可以当作肥料粪田。红花苗润泽,将沤制后的红花苗用于刚硬的淤地上,可以使土壤松软。将红花秸秆沤制,使之腐熟后为肥,用于虚软的沙地上,可以增强地力。《救荒简易书》载:“红花苗润泽,用于刚硬淤地,刚硬去泰去甚。”[16](卷二《救荒土宜·粪田相宜》)“乾红花秆,久沤方烂。用于虚软沙地,能助结子有力。”[16](卷二《救荒土宜·粪田相宜》)另外,在大麦地中,养红花苗,将其翻入土中,可以肥田。“上海县老农语予曰:‘吾乡种大麦,有豫,养红花苗,掩在犁底,以作粪者。’”[16](卷二《救荒土宜·粪田相宜》)我国民众自古以来就十分重视土地的用养结合,广辟肥源,充分利用杂草、秸秆、绿肥、废料残渣等材料粪田。将红花苗压青、红花秸秆沤制后粪田,既可以增加土壤有机质,提高土壤肥力,又可以充分利用生产材料。此外,人们还将红花茎叶干草和油粕用作饲料,“红花子榨油后的油粕,含蛋白质19%,粗脂肪6%,可消化营养成分50.4%,去壳油饼的蛋白质含量高达36%,且其无毒、无异味,不需要特殊处理,即可提取食物蛋白或充作牲畜饲料”[18]。红花干草也是优质饲草,营养价值较高。红花入药、染色,红花茎叶、油粕用作肥料或饲料,红花子榨油,充分体现了古人独特的生存理念与智慧。

红花的适应性强且生长周期短,除了以上功用之外,还可作为救荒作物食用。据《救荒本草》载:“红花菜:本草名红蓝花……救饥:采嫩叶煠熟,油盐调食,子可笮作油用。”[25](卷一《草部》)另据《救荒简易书》载:“红花苗菜正月种,二月可食,春霜春雪不畏也。”[16](卷一《救荒月令·正月》)可见,红花易成活,其嫩叶也可满足灾荒时期民众对食物需求的迫切性。

四、明清时期河南地区红花种植兴衰的原因

河南红花种植历史悠久,元代河南部分地区已经设立红花管理机构。明清两代,河南红花种植进一步发展,红花分布范围更广,在民众生活中的地位更高。这一时期红花种植的兴盛既受到当地适宜的自然环境的影响,也受到当时特殊的社会背景的推动。清末,随着外国染料的涌入,红花这一传统染料作物的地位受到冲击,种植规模有所减少。

(一)明清河南红花种植的兴盛

1.适宜的自然环境

河南地处黄河中下游平原,属于典型的大陆性季风气候,农业生产条件优越,无论是土壤条件还是气候条件都适宜红花的生长。土壤方面,红花虽然能在各种土壤中生存,但以沙地为佳。河南大部分地区为黄淮海冲积平原,土层深厚,为红花的高产、质优提供了良好土壤条件。气候方面,“‘卫红花’偏爱凉爽、干燥和阳光充足的气候。种子在4℃条件下就能发芽,最适发芽温度为25℃左右,开花期白天温度在21-32℃的地区,一般积温3500℃就能获得较高的产量”[2]。河南四季分明,春季干旱少雨,全年无霜期长,年均日照时间长,为红花的生长提供了适宜的气候条件。

2.药商在河南的经营活动

河南地处中原,物产丰富,地黄、山药、牛膝、菊花四大怀药驰名全国。明清时期,怀庆地区还出现了怀商,怀商是“明清时期河南怀庆府的河内、武陟、孟县、温县等商人组成的怀庆商帮,又称‘怀帮’。怀商以本地特产的‘四大怀药’和粮食、棉花等为依托,以自己独特的经营之道,步入商界,参与竞争”[26]。怀庆商人经营的药材品种较多,不仅仅局限于四大怀药。正德怀庆府“所产的药材一项即达49种之多”[26]。怀庆府地处豫北,据表1统计,明清时期曾属怀庆府的温县、原武县、修武县和阳武县都种植红花,且红花为“豫北三花”之一,又为豫北卫辉府的道地药材,当属怀庆药商经营之列。随着怀庆商人的发展,其经营规模不断扩大,时至清末,怀庆商人的经营范围已经遍及全国大多数地区。“为便于交易,怀药商人在全国主要药材集散地都设有药行,如天津‘杜盛兴’、四川‘杂谷脑’、上海‘同兴隆’等”[27]。药商的经营及商行的设立,为河南红花在全国范围内销售提供了条件,也推动了当地的红花种植。

表1 河南方志中记载的种植红花的州县(不完全统计)

3.便利的交通条件

河南位于全国腹地,水陆交通,是重要的交通枢纽和货物集散地,各地商人纷至沓来。明清时期,怀庆商人除了省外的经营外,在河南省内也会定期举行庙会供全国商人买卖药材。庙会举行期间,四方商贾云集,各地药材会聚。《陈州府志》中有以红花集作为地名的记载。红花集位于西华县城西北20里,“自十月十七至二十日双日集”[14](卷之五《建置》)。西华县是红花的老产区,红花应为集会中的重要交易物品。河南优越的交通条件使各地物资转换及商人经营活动更为便利,是驱动明清时期河南红花种植的重要因素。

4.染料需求的增加

明清时期河南红花种植的兴盛与棉花种植业的兴起及桑麻业的复苏息息相关。明代朱元璋曾下令规定种植一定数量的棉花及桑麻,这一举措促进了河南植棉业的兴起及桑麻业的复苏,也带动了与之相关的染料作物红花的种植。首先,在棉花种植方面,明清时期,棉花在满足民众穿衣需要之余,也成为重要的贸易物品和经济来源。这一时期,部分地区的植棉者甚至数倍于种植粮食作物的民众,又有商人大规模建厂加工,销于各地,棉花成为经济作物的一个大宗。“货属:最多者,曰棉花。向来为产棉地,种之者倍于五谷,近自洋种西来,德美各棉,其收更丰,故栽植者尤多,而外来巨商在南关建筑打包厂,每年发运于上海,为出产一大宗。曰红花,木棉之红色者”[28](卷十三《实业·物产》)。红花作为染棉原料,其种植规模随着棉花的广泛种植而不断扩大,甚至也成为对外销售的大宗商品。再者,由于官府的重视与督促,明清时期桑树种植数量有所增加,“南阳地区的内乡县洪武二十四年(1391) 税桑25065株,永乐十年(1412)增至470270株,20年中翻了近20倍,可见其发展之迅速。景泰三年(1452),桑枣共计2192682株”[29],桑麻业出现复苏的局面。红花和蓝靛是明清河南主要的染料作物,棉花的大量种植、桑麻业的复苏必然会增加对染色品的需求,进而促进红花的种植。

5.频发的自然灾害对救荒作物的需求

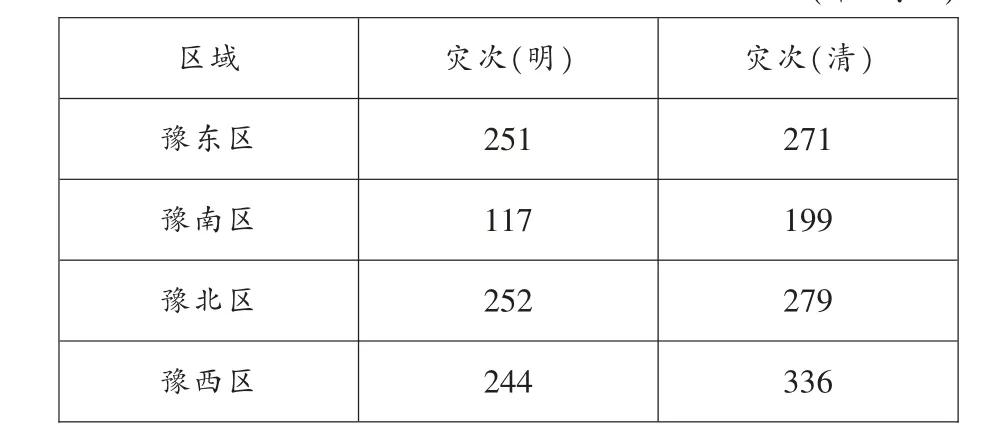

明清两代河南自然灾害频发,对农业产生了巨大破坏。在粮食短缺的情况下,民众对红花等救荒作物的需求有所增加。为了更直观地说明明清河南灾害情况,本文对明清两代河南各区自然灾害发生次数(表4)进行了统计。

表4 明清河南各区自然灾害发生次数 (单位:次)

据统计,豫东、豫北、豫西三区明清两代的自然灾害都达到500余次,相比之下,豫南区相对较少,但也达到300余次。明清河南的自然灾害主要为旱、涝、蝗、雹和雪等几种类型,其中,旱涝灾害最为频繁。农业生产依赖于自然环境,自然灾害的发生严重威胁着民众的生命和粮食安全。自然灾害过后,经常会出现“庄稼颗粒无收,树皮草根食尽”[30]的情况,此时民众对生命力强、生长周期短的救荒作物的需求增加。红花不仅适应性强,容易存活,还可以在河南越冬,其作为救荒食物食用的嫩叶生长较快,能够满足灾荒时期百姓对食物需求的迫切性。因此,明清时期河南地区频发的自然灾害所导致的粮食短缺,可能是救荒作物红花在此时得到广泛种植的原因之一。

(二)清末河南红花种植的衰落

尽管明清时期河南的红花种植较为兴盛,但相对于粮食作物而言,红花的种植量和种植规模较小,且随着社会形势的变化而发生变化。民国《鄢陵县志》载:“鄢陵地系平原,居民十九业农,惟墨守旧法,未能改良。谷类不一,春季小麦占百分之八十以上,大麦约占百分之十,豌豆、扁豆、红花、油菜等均系少数。”[31](卷十三《实业志·农业》)“鄢陵商业尚有可观,土布行于开封……红花行于禹,棉花行于郑,在国内各大市场多有鄢商行踪,民国十年后,一落千丈。”[31](卷十三《实业志·商业》)明清时期,鄢陵成为红花的重要产区,红花在当地社会经济中的地位较为重要,鄢商在全国范围内销售红花、棉花等经济作物。虽然红花作为经济作物价值极高,但与主要的粮食作物相比,其种植规模偏小。鄢陵的作物种植以大小麦为主,大小麦的种植数量占据鄢陵所有作物的十分之九,而棉花、红花、豌豆等经济作物共占十分之一。民国十年(1921)之后,红花、棉花的销售大不如前,其种植量也随之减少。此外,红花的一个重要的价值是其可作为染料使用,但在清朝末期,由于受到了外国染料的冲击,河南红花种植有所减少。鄢陵红花“成化以前多有种者……自洋红输入中国后,本县红花种者渐少”[31](卷之五《地理志·物产》),“豫北地区的修武县原为遍种红花之地,清代末期因外国染料的输入,本地红花‘销售不畅’而‘种者渐少’。新乡县红花在清代为出口大宗,光绪时洋染料盛行,新乡红花‘受无形之抵制’而‘种者寥寥’。”[7]

五、结语

总体而言,红花用途多样,可当作染料、药物、救荒作物和肥料使用,很早就被引进中原。明清时期,在特殊的自然与社会因素推动下,河南红花种植更为繁盛,部分地区甚至成为红花的道地产区。这一时期,红花种植已经融入到河南民众的日常生活及耕作制度中,河南民众根据红花习性和当地实际情况,形成了合理的土地利用方式和耕作制度。至于清末,由于受到外来染料的冲击,红花销售不畅,地位有所下降,种植规模和种植量开始呈减少之势。但时至今日,河南部分地区仍栽培红花,卫辉卫红花甚至享誉中外。因此,探究明清时期河南地区红花种植情况,对今天河南地区特色经济作物的发展具有一定参考意义。