黏膜瓣泪小点成形术治疗慢性泪小管炎的疗效

2022-01-04黄伟锋陈荣新赵静李星仪姜爱新曹淑娟于欣悦梁轩伟

黄伟锋,陈荣新,赵静,李星仪,姜爱新,曹淑娟,于欣悦,梁轩伟

(1.中山大学中山眼科中心,眼科学国家重点实验室,广东省眼科视觉科学重点实验室,广东省眼部疾病临床医学研究中心,广州 510060;2.喀什地区第一人民医院眼科中心,新疆 喀什 844000)

慢性泪小管炎是指原发性或继发性的泪小管慢性感染,可表现为黏液脓性分泌物增加、溢泪、内眦部位红肿痛,泪小点乳头噘起,在挤压泪囊或者泪小管过程中,或可见泪小点处排出颗粒状结石。术前泪道冲洗可表现为完全通畅或部分返流,用泪道探针探测时可伴有沙粒感。由于泪小管炎本身发病率较低,占泪道疾病的2%~4%[1],以及早期临床表现不典型,因此容易与结膜炎、睑腺炎和泪囊炎等其他疾病相混淆,产生高达45%~60%的误诊率[2-3],导致不必要的操作,延误进一步的有效治疗。关于泪小管炎的治疗方法较多,其中以泪小管切开法为主,绝大部分患者症状能够在术后得到明显改善。但仍有部分患者出现术后溢泪、硬结甚至复发的报道[4-5]。本研究采用的黏膜瓣泪小点成形术是在原有切开法的基础上进行改良,用于慢性泪小管炎患者的治疗,通过观察术后短期恢复、远期并发症发生率以及复发率等情况,评估其安全性及有效性,旨在为泪小管炎的治疗提供新的治疗思路。

1 对象与方法

1.1 对象

回顾性病例系列研究。选取2018年1月至2020年12月于中山眼科中心眼整形科就诊的44例慢性泪小管炎患者的一般资料及相关临床资料,包括性别、年龄、患病眼别、临床症状、相关眼科检测指标(如泪道冲洗)等。纳入标准:1)主诉患眼溢泪或流脓,内眦处红肿,泪小点乳头水肿噘起;2)通过眼科裂隙灯显微镜检查、泪道探查冲洗以及泪道影像学检查相结合明确诊断为慢性泪小管炎;3)病历及随访资料完整。排除标准:1)合并泪囊炎;2)外伤性或医源性泪道损伤;3)存在先天性泪道发育畸形;4)有全身免疫性疾病等病史;4)随访资料不完整。本研究符合《赫尔辛基宣言》的伦理要求。患者签署知情同意书。

1.2 手术方法

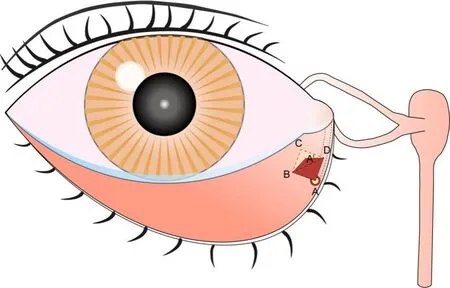

患者取仰卧位,术眼常规消毒铺巾,以爱尔卡因滴眼3次,以2%利多卡因2 mL进行结膜囊及眼睑皮肤浸润麻醉,麻醉满意后使用霰粒肿夹夹住泪小点周围,并翻转至结膜面,使用15°穿刺刀,于泪小点鼻侧结膜面,沿泪小点开口水平以及垂直方向,剥离去除长3~4 mm的方形结膜面(图1,ABCD方形面积)。用显微剪沿泪小点开口水平以及垂直方向剪开3~4 mm,形成三角形黏膜瓣(图1,ABD三角形)。使用霰粒肿刮匙充分清除泪小管内结石,清除结石后松开霰粒肿夹,再进一步清除泪小管远端可能存在的结石,最后使用生理盐水冲洗泪道,保证泪道引流通畅。术中若存在带蒂的肉芽组织增生应予以切除,若是铺路石样肉芽组织增生则无需处理。用7-0可吸收线将切开形成的三角形黏膜瓣折叠并与结膜面缝合固定2~3针(A’C缝合),形成新的泪小点。涂抹眼膏,包盖术眼,完成手术。所有患者术后均采用左氧氟沙星滴眼液和氟康唑滴眼液,3~4次/天,2种滴眼液间隔10 min,使用2周即可停药。术眼有缝线,若患者自觉存在异物感,可于1周左右拆除缝线。若无不适,可待其自然脱落。嘱咐患者定期复诊。

图1 慢性泪小管炎的手术示意图Figure 1 Schematic diagram of the surgery for chronic canaliculitis

2 结果

2.1 基本临床资料

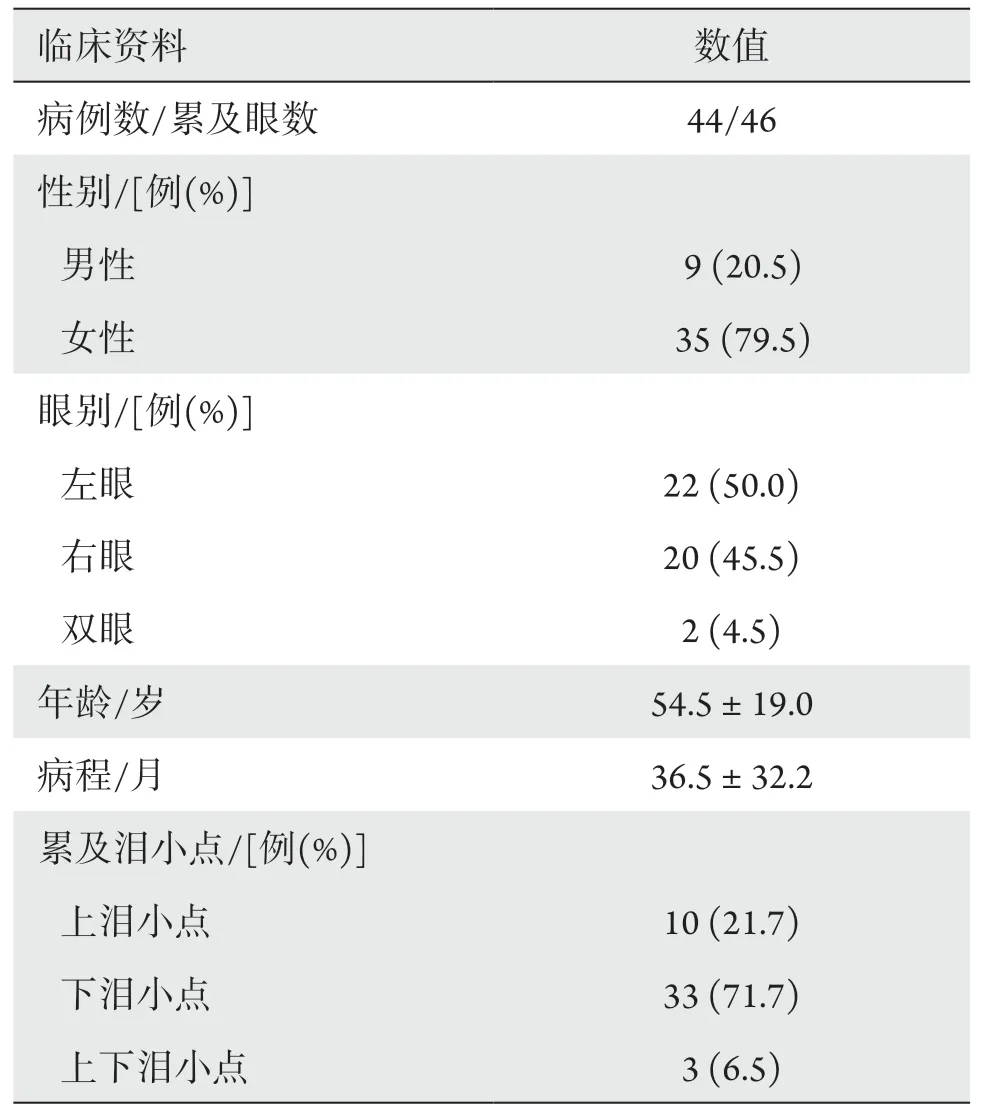

44 例患者中,男性9 例,女性35 例,年龄5~94(54.5±19.0)岁。44例患者共累及46只眼,右眼泪小管炎20例,左眼泪小管炎22例,双眼泪小管炎2例,左右眼发病比例接近1:1;其中累及下泪小点31例,累及上泪小点10例,上下泪小点均累及3 例,上下泪小管比例为1:3;病程2~144(36.5±32.2)个月。基本临床资料见表1。

表1 慢性泪小管炎患者的基本临床资料Table 1 Basic clinical data of the patients with chronic canaliculitis

2.2 眼科检查结果

临床症状主要表现为:分泌物增多、溢泪以及内眦处红肿,伴或不伴疼痛。其专科查体主要表现为内眦处泛红伴轻度水肿,泪小点噘嘴状凸起,挤压泪小管区域可见脓性分泌物于泪小点处溢出。泪道冲洗结果可表现为通畅、不完全阻塞或完全阻塞。具体见表2。

表2 慢性泪小管炎患者的临床表现及泪道冲洗结果Table 2 Clinical presentations and lacrimal duct irrigation results of patients with chronic canaliculitis

2.3 治疗及随访结果

44例患者,46只眼,术中可见结石者为44只眼,结石阳性率为95.7%;将术中取得的结石进行病理检测发现放线菌感染36例(81.8%)。31例患者进行微生物培养,其中结果为阳性16例。除3例单眼病理检测或微生物培养资料不齐全外,41例(43只眼)病理或微生物培养任一结果阳性,5例病理和微生物检测结果同时提示无细菌和真菌感染,其总体感染率为88.4%(38/43,表3)。

表3 慢性泪小管炎患者的微生物培养结果及结石情况Table 3 Microbial culture results and calculi in patients with chronic canaliculitis

大部分患者行黏膜瓣泪小点成形术1周(37例)/2 周(2 例)后均自觉症状明显改善,无伴明显流泪,无明显分泌物,内眦部位未见红肿。其中,5 例患者术后1 周内自觉仍有少许分泌物,但均能在1 个月内进一步改善至无分泌物。所有患者术后1 周复诊,裂隙灯检查结果显示泪小点成形处上皮化良好。3 个月后泪小点成形稳定(图2)。1 例累及上下泪小点的患者术后1 周症状基本消退,但在术后2 个月又开始出现分泌增多,复诊发现下泪小点造口成形良好,冲洗通畅,上泪小点造口处明显变小,考虑复发。总体治愈率为97.8%,随访时间为(20.7±10.9)个月。

图2 慢性泪小管炎的术前和术后对比照Figure 2 Pre-and postoperative comparisons of chronic canaliculitis

3 讨论

慢性泪小管炎多见于绝经后女性,表现为溢泪、内眦部发红、泪小点红肿突起伴黄色分泌物溢出。按摩或者搔刮泪小管或可见颗粒状结石排出,常伴有放线菌感染[3]。有研究[1]认为:泪小管炎最常见的症状表现为溢泪以及冲洗泪道经泪小点返流。而本研究结果显示:泪道分泌物增多为最常见临床症状。考虑可能的原因如下:1)慢性泪小管炎常伴有的泪道感染(88.4%)以及不同程度的泪道引流受限均促使泪道分泌物增加。泪道不一定是阻塞的,甚至冲洗泪道可能是完全通畅的,而且以累及单侧泪小管为主,健侧(上/下)泪小管仍存在代偿作用,因此,可无溢泪的临床表现。2)与溢泪症状相比,分泌物增多的症状可能对外观及心理影响更大,这会促使患者有更迫切的就诊以及改善的需求。本研究中的慢性泪小管炎患者以女性为主,其年龄为(54.5±19.0)岁,男女比例为1:3.9,与既往的报道[6]相近。目前的研究[7]认为:这种分布情况可能与更年期女性的激素水平发生变化,导致泪液分泌相应减少、泪液屏障功能受损、预防感染和保护能力下降等因素有关。

关于泪小管炎的具体发病机制,目前仍未研究清楚。有研究[8]认为:泪小管炎的发生可能与泪小管扩张形成憩室、泪小管堵塞导致泪液引流停滞,从而导致局部微环境改变并促使厌氧菌的定殖生长有关。根据既往的报道[4,9]:泪小管炎常见的致病菌为放线菌,链球菌、葡萄球菌和真菌等也可能参与其中。相关研究[10-11]表明:泪小管扩张部位多位于壶腹部及相连接的水平部,考虑与该部位本身管腔较大,且位于泪小管的转角处,容易定植病原微生物,并逐渐形成结石占位有关。其次,垂直部的泪小管被霍纳肌呈螺旋剪刀状环绕,而水平部泪小管则是与霍纳肌水平走形。相比而言,该部位管腔环绕的霍纳肌相对薄弱,这也是易诱发扩张的原因之一。而针对泪小管炎中结石的产生,有研究[12]认为与放线菌感染(如菌丝钙化)以及可能存在的异物、泪道系统代谢异常(如高钙和磷酸盐水平)等相关,另外泪液淤积也在此过程中发挥作用。该结论与本研究得到的结石中发现放线菌的概率为81.8%的结果互相印证。但有研究[4,13]针对所有伴有结石的泪小管炎进行培养以及病理组织鉴定,结果显示最常见的病原微生物虽然也是放线菌,但其概率仅占33%。其次还有流感嗜血杆菌、链球菌[4]、葡萄球菌和梭状芽孢杆菌等[13]。可见,并非所有的结石都存在放线菌感染,其他细菌的感染也可能与结石的形成有关。

除了原发性泪小管炎,继发性泪小管炎多见于泪小点栓塞术后。本研究中2例双眼慢性泪小管炎均继发于泪小点栓塞术后。有研究[14-15]发现:泪小点栓塞术后7%~8%的患者发生泪小管炎,对于单次栓塞,其发病率是4.73%。

泪小管炎的治疗主要分为保守治疗以及手术治疗。保守治疗包括热敷、按摩、局部和全身使用抗生素、抗真菌药物、皮质类固醇,以及一些非手术治疗,如泪道冲洗和用药物灌洗。如针对最常见于泪小点栓塞引起的继发性泪小管炎,有研究[5,16]建议,可以优先考虑行局部和广谱抗生素治疗后,再进行逆行按摩;甚至部分情况下进行泪道冲洗也可以改善症状。当然,这也是有风险的,有可能导致栓子移位,引起泪道的永久性堵塞。近年有研究[17-18]采用泪小点扩张、按摩、冲洗等保守疗法治疗慢性泪小管炎,平均治疗次数为2.4次,能够一定程度上改善症状甚至治愈部分患者。但总体而言,保守治疗用于清除泪小管内感染的病原微生物的疗效欠佳,这已被广泛报道[19]。究其原因,考虑与泪小管内的黏性分泌物或结石影响了液体的流动、渗透以及分布,并因此影响抗生素发挥作用有关。虽然抗生素能够在一定程度上改善症状,但是长期疗效上改善效果欠佳,复发率为33%[4]。

手术方法包括多种术式,如传统的三剪法、后续改良的二剪法、以及进一步简化的一剪法[6],切开后同时配合放置硅胶引流管用于扩张泪小管的塑性等方法[20],均有相关文献报道。而根据以往的文献[4-5]报道,泪小管切开法的治疗效果确切,治愈率可达80%~100%。当然,也有相应术后复发、泪道狭窄以及溢泪等相关并发症的报道。手术切开法的主要原理是将泪小管或者泪小点打开,去除泪小管内的结石或异物,开放引流,改善局部微环境,促进炎症水肿的消退。同时尽量减少对泪小点以及泪小管的损伤,在保证手术效果的前提下,避免对泪道引流系统产生过多的影响。本研究中采用的改良黏膜瓣泪小点成形法主要有以下几个优势:1)充分暴露了泪小管壶腹部,方便清除其中的堆积物,而且针对局部存在的带蒂增生肉芽组织,基本可以在直视下予以切除止血,其效率明显优于搔刮法。这一操作对于后续泪小管炎的恢复以及降低复发率尤为关键。而针对铺路石样改变的肉芽组织增生,可选择不处理。因为随着炎症消退,这种改变可慢慢消退。过度搔刮或广泛创伤反而不利于后续的恢复,甚至可能引发泪小管局部黏连狭窄。2)泪小点成形后,开口明显变大,不仅有利于保证引流通畅,而且改变了壶腹部的局部微环境,降低了微生物定植的可能,从而降低复发率。3)在尽可能保留泪小管黏膜的基础上,通过黏膜瓣折叠进行泪小点成形,其成形效果快速稳定,不易重新粘回去,避免了术后泪小管狭窄或泪小管开口重新长合可能。该手术过程中缝合采用7-0可吸收缝线。经观察发现,大部分患者术后异物感并不明显,考虑与缝线较细以及该切口靠近内侧结膜面有关。因此,切口缝线可待其自然脱落。而且,术中反向缝合埋藏线结也可进一步降低不适感。若患者要求或自觉存在异物感,术后1周左右拆线即可。

另外,针对单纯的慢性泪小管炎并不提倡联合泪道置管引流,主要是基于以下考虑:1)放置引流管会影响泪小管引流的通畅性,而且引流管上容易附着分泌物或纤维渗出物,不利于清洁。2)引流管本身对于泪小管也是一种异物刺激,不利于炎症消退;3)放置引流管的时间往往相对较长,如3个月左右,明显影响患者的生活质量。若考虑泪道义管发挥的塑形作用,本研究发现扩张的泪小管在3个月左右已经较术前明显缩小,而在保证通畅引流的前提下,暂未发现轻度扩张的泪小管对于患者的泪道引流系统存在明显影响。

只有针对部分合并泪小管阻塞的患者存在联合泪道置管的可能。在本研究中,术前存在泪道不完全堵塞或者完全堵塞的慢性泪小管炎患者,术中清理完堵塞泪小管的分泌物及结石后,大部分患者能够恢复泪道引流通畅。另外,有少部分患者存在泪小管堵塞。若为上泪小管炎合并泪小管堵塞,在保证泪小点造口处通畅开放的前提下,即使存在泪小管堵塞,术后患者内眦处红肿及分泌物增多等症状均明显改善,可无伴溢泪。若为下泪小管炎,术前伴或不伴溢泪表现,术中发现存在下泪小管堵塞,可待术后炎症完全消退后,再根据其症状及泪道冲洗结果决定是否进一步配合二期泪小管节段切除术及联合泪道置管流管术。不采取术中一期修复的原因主要是基于以下考虑:1)患者的泪小管处于长期慢性炎症水肿状态,而且患者多伴有既往泪道冲洗操作史,加上此次手术操作、局部浸润麻醉等因素,会导致泪小管水肿加剧,因此存在假性泪小管堵塞可能,待二期修复可避免过度治疗。2)本研究观察发现,即使存在下泪小管堵塞,只要泪小点造口通畅开放,并不影响泪小管炎术后恢复。而部分患者待术后炎症消退后可无伴溢泪表现,也以观察为主,暂时无需进一步干预处理。本研究认为:该现象除了与存在健侧代偿引流有关,也与该病的高发年龄段人群可能在不同程度上伴有干眼[21],减轻了引流负担有关。3)慢性泪小管炎多伴有泪小管扩张,在炎症状态下行一期泪小管修复难度较大,且可能影响愈后。

总体而言,小管切开术可使结石等内容物更容易刮除。它在原发性和继发性小管炎的治疗中被广泛认可。而本研究采用黏膜瓣泪小点成形法治疗慢性泪小管炎,其安全性及有效性均得到临床充分验证,具有创伤小、视野清晰、清除率高、术后恢复快、能够有效避免复发等多方面优势,为慢性泪小管炎的治疗提供新的解决方案。

开放获取声明

本文适用于知识共享许可协议(Creative Commons),允许第三方用户按照署名(BY)-非商业性使用(NC)-禁止演绎(ND)(CC BY-NC-ND)的方式共享,即允许第三方对本刊发表的文章进行复制、发行、展览、表演、放映、广播或通过信息网络向公众传播,但在这些过程中必须保留作者署名、仅限于非商业性目的、不得进行演绎创作。详情请访问:https://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/4.0/。