地方高校一流本科课程建设与实践

——以《大学物理》一流课程为例

2021-12-30高玉梅刘黎明

沈 慧,高玉梅,刘黎明

(电子科技大学 中山学院,广东 中山 528402)

宋代朱熹在《朱子全书·论学》写道“宽着期限,紧着课程”,“小立课程大作功夫”[1]。课程是人才培养的核心要素,课程质量直接决定人才培养质量。地方高校是人才培养的重要主力军,建设具有“高阶性、创新性、挑战度”的一流课程势在必行。而如何在“双一流”建设、“四新”建设、“双万计划”中有效发挥基础课程和通识课程的作用,打造适合的一流本科课程,提高教学水平和学生的参与度和获得感,培养知识、能力、素质协调发展的高素质应用型人才,更好地服务区域经济社会发展,是当前地方高校教学改革亟待解决的问题。

1 一流本科课程:地方高校发展的必然选择

内涵发展和高质量发展是新时代地方高校教育教学改革的核心议题。随着《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》、中共中央国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》等的贯彻落实,地方高校构建“学科-专业-课程”共生体系,以一流专业与一流课程建设为突破口,推动教学改革和高质量发展,是具有现实意义的可行路径。《大学物理》作为一门实验性科学,是理论联系实际的窗口,是高校理工科各专业学生一门重要的通识性必修基础课,培养学生用科学的思维思考、用科学的眼睛看世界的能力,其课程质量高低,直接影响着学生逻辑思维能力、创新能力和科技素养的提高,也影响着理工科专业建设水平。以电子科技大学中山学院为例,全校4个工科学院13个本科专业8 505名学生必修《大学物理》,占在校生数的45%。从国家公布的首批5 118门一流本科课程名单(如表1所示)看,9所高校的大学物理(含实验)入选,其中线上4门,线下5门。

表1 国家级首批一流本科课程《大学物理》入选情况(共9门)

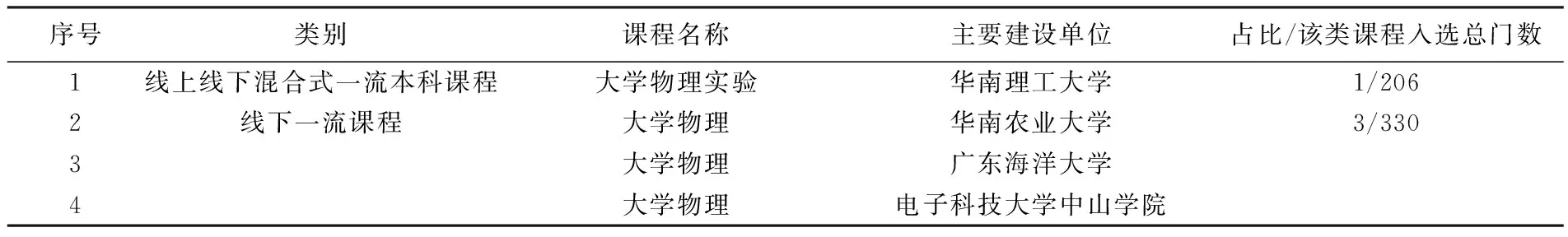

2020年广东省651门省级一流课程(如表2所示)中,4所高校的《大学物理》入选,其中混合式1门,线下3门。可见,作为基础课程《大学物理》得到国家和省的重视,但从一流本科课程认定数量上和教学改革经验推广共享上,还亟待加强质量文化建设,从更广泛范围培养学生现代科学自然观、宇宙观,为国家自然科学发展和重大技术创新奠定基础,提升国家科技竞争力。

表2 广东省2020年省级一流本科课程(总计4门入选)

2 丰富的教学资源:地方高校一流课程建设的关键

地方高校由于经费、政策等限制,信息化教学资源相对短缺,师资数量相对不足。从2020年部分地方高校本科教学质量报告看,生师比普遍偏高。高等学校的教学改革,改到深处是课程,改到痛处是教师[2]。教育部在一流本科课程建设实施意见中,引导高校汇聚优秀教师联合建设课程群,共享优质课程资源。疫情防控期间在线教学实践表明,基于“互联网+”和MOOC学习平台,有效整合教师智力资源,打造高质量教学团队,创建校本数字化教学资源库,对地方高校拓展课程供给,改造提升校内课程,对培养学生自主学习能力、问题意识乃至价值塑造具有重要意义。

新形势新技术新发展要求大学教学理念和模式以及学生的学习方式都要进行新的调整和改变。教师应集“编、导、演”于一身,在丰富的教学实践中有效落实知识传授、能力培养和价值塑造“三位一体”育人理念[3]。但传统教育的惯性影响,大学仍然存在着注重被动接受学习而忽视主动探究学习,注重片面书本学习而忽视全面体验学习,注重客观知识的掌握而忽视个人知识的生成,注重表层学习而忽视深层学习,注重独立学习而忽视合作学习等问题[4]。传统的教学模式多以教师为中心,缺少了学生的积极参与,多媒体教学下“人灌”加“机灌”的“满堂灌”教学方式,抑制了学生的创造性和学习积极性[5]。重燃本科生在“高深知识”追求中的“应然”的深层动力,帮助学生实现“知识-能力-素养-实践-创新”一体化提升与锻炼,是当前一流本科教育建设的关键之举[6]。

3 大学物理一流课程建设:价值取向及路径选择

3.1 坚持正确的育人方向,落实立德树人根本任务

一流课程是新时代教育价值的重要载体,价值塑造不是空中楼阁,必须建立在知识传授与能力培养的基础上。我国宋代周敦颐即提出“文以载道”的思想。德国赫尔巴特说:“我不承认有任何无教育的教学”,主张教学应培养“有道德的人”。第斯多惠认为“任何真正的教学莫不具有道德的力量”[7]。课程是教育思想、教育目标和教育内容的主要载体,物理基础知识是构成科学素质的重要组成部分,而物理思想和方法的研究又是培养学生现代科学自然观、宇宙观及造就其具有“求实、创新”意识及能力的重要途径,应重视通过物理教学以培养学生的科学素质和创新精神,把立德树人落实到具体教学实践中。

3.2 构建立体化教学体系,彰显课程“两性一度”

建设一流课程要站在学术前沿挖掘知识点本身与科技发展前沿成果的结合点,以应用“问题”激发学生的求知欲望,点燃学生的学习兴趣和探究动力。《大学物理》课程团队设计涵盖基础理论、应用技能、方法训练、科学素养、综合创新的一体化培养体系,打造了包括“精品课程+精品系列教材+学习指导系列微课程+试题库+工程案例库+在线测试题库+网络资源”在内的一套完整的、紧扣应用型人才培养目标的立体化教学体系,构建“多元资源整合+多样课程讲授+全程学习支持”的融合教学模式,设计“引导式”学习地图,根据毕业生核心能力要求,提供64学时和128学时两类学习方案,录制了“大学物理实验、知识点回顾、习题评讲”系列微视频,单个学期《大学物理I》线上课程访问量达136 万人次。连续5 届学生的教学实践和信息反馈表明,该课程体系促进了课堂学习、“移动”学习、“泛在”学习和“碎片化”学习的有机融合,知识传授、能力培养和价值引领的有机融合,学生获得感逐年提升。

3.3 挖掘课程思政元素,落实“三位一体”育人理念

教师从教学内容中凝练思政元素,在丰富的教学设计中使“课程思政”有滋有味,在具体的教学实践中有效落实“三位一体”育人理念。图1是讲解狭义相对论动力学基础的课程思政设计思路。从物理学史角度,以实际的物理知识点--质能方程的应用为切入点,讲述美国在二战时期为战胜德国纳粹而研发世界第一颗原子弹的历史背景,介绍爱因斯坦质能方程对核聚变和核裂变的巨大意义。同时介绍了在新中国成立初期,第一代党和国家领导人高瞻远瞩支持我国核事业发展,新中国领导人和科学家为保卫来之不易的胜利成果克服一切困难成功研发原子弹的感人故事,学生深刻领悟党的正确领导和爱国科学家无私奉献精神,并立志将爱国科学家两弹一星的精神发扬光大。

图1 《大学物理》狭义相对论动力学基础课程思政设计思路

又如结合“神舟飞船的发射与变轨”“NASA发射火星探测器”热点,激发学生的爱国情怀和勇攀科学高峰的志向;结合圆周运动和一般曲线运动知识点,以祖冲之的圆周率事例激发民族自豪感和科学创新精神;在介绍稳恒电流和运动电荷产生磁场时,体会刻苦钻研、精益求精的工匠精神;在讲解静电场时,鼓励学生自己设计小实验说明电场的存在,做到知行合一;在讲解静电场中导体的尖端放电现象时,引入武当山金顶雷火炼金殿避雷针的故事,让学生了解我国古人运用避雷针技术建造房屋创造奇迹的智慧,增强民族文化自信。通过融入“课程思政”元素,使课堂从要听、爱听、想听转变为要思、爱思、深思,升华为质疑、批判、超越,提升学生高阶思维能力。

3.4 实施多维度过程性考核,激发学生内在学习动机

建立多维度的课程考核评价体系是一流课程建设的重要保障。近年来团队改革传统考试评定方式,设置多项过程考核指标,实施全过程、多维度评价。课程综合成绩评定:平时成绩占 30%,主要包括线上线下两部分,其中线上考察指标为:课程视频、作业、学习次数、讨论、考勤、测验等,综合评价学生的学习情况;实验成绩占 20%,包括考勤、预习、操作过程、实验报告等,考察小组合作、学习态度等;线下期末考试成绩占50%,注重引导和督促学生增强发现问题的敏锐性,考查学生创新精神和实践能力。考核方式的改革创新,促进教师从“要我改”向“我要改”转变,学生从“要我学”向“我要学”转变。教师的教学投入和热情,学生自主学习及创新能力明显提升。

3.5 创建有效激励机制,成就高质量教学团队

一流课程建设有赖于高质量的教学团队。事实也证明,大部分学校的课堂改革实施成败的关键在于广大教师的支持度、参与度与行动力度。电子科技大学中山学院通过连续四年的教师教学能力提升计划,打造了四类高质量教学团队:一是研究型教学团队。定期组织教师参加研究导向的教学、应用型课程开发、在线课程建设、课程思政等培训;二是学科竞赛指导团队。通过提供一定的专项资金、创新平台、项目支持等,由校内专职导师和企业兼职导师共同指导学科竞赛,将科研成果、企业项目等转化为学生竞赛资源。三是学生助教和工作室团队。每3位教师配1名学生助教,每个工作室至少接收3名学生。学生在参与中提升了责任意识,激发了学生内在学习动机,有效挖掘学生的非智力因素,大大提升教学效果,也显著增强了教师团队的活力[8]。四是实验室支持团队,搭建跨学科跨专业的综合实训中心,配备专职实验员,为学生提供专业工具学习平台、项目研发平台和竞赛训练平台,提升学生的专业应用能力。

4 结 语

打造一门有本校特色的、覆盖面广、受益面大的一流本科课程非一日之功,目标上要落实立德人根本任务,措施上要在教学理念、教学内容、教学设计、教学模式、课程考核等等方面创造和形成自己的特色,体现“两性一度”。“两性一度”是一流课程的建设标准,同时亦是治疗“水课”的良方。新时代地方高校要抓住人才培养的核心要素,以一流课程建设为契机,融合信息技术,整合教师资源,在线上线下教学中反复实践和锤炼,促进知识生产和应用创新,全面提高人才培养质量,以高质量教育体系助力高质量发展。