《古壮字字典》所收象形字及其构形特征分析

2021-12-29胡惠

[摘要]“象形字”是《古壮字字典》的文字类型之一,对其基本构形特征的研究具有重要的文字学、民族学研究价值。字典所收象形字字形与构形时依据的词义互为表里,具有反映与被反映的关系;它采用形符、标示符构造形体,形成独体形符字、标形合成字、会形合成字等构形模式。不过与古汉字、纳西东巴文等象形文字相比,字典“象形字”的书写风格有向楷书体方向发展的趋势;字形简单,表意抽象;部分字符的构形具有民族文化内涵。此外,字典“象形字”字数少,对其象形功能的识别有消极的影响,且无法反映所代表的自源型壮族象形文字的面貌。

[关键词]古壮字字典;象形字;古壮字;构形特征;象形功能

[作者]胡惠,广西教育学院文学院讲师,北京师范大学文学院博士研究生。广西南宁,530023。

[中图分类号]H218

[文献标识码]A

[文章编号]1004-454X(2021)04-0143-0009

一、引言

象形文字是人类早期文明的重要标志,是现今所有的文字形成和发展的基础文字形态,因此它是探究人类社会早期文明的重要历史文化现象。最能反映象形文字基本性质、特征以及文化内涵的是象形字1,它是象形文字体系的基础文字和字符,指的是不依赖于已有文字,用自身的形体表达和说解构形时依据的词义内涵的表形文字。壮族是我国人口最多的少数民族,探究其文明史上是否曾经历过创制象形文字的历史阶段,需要对各种社会文化现象进行综合考察。目前,花山悬崖画、坡芽歌书等原始表意符号以及原始墓葬出土器皿上的刻画文等,为我们提供了壮族原始文字萌芽的实物证据,如果在它们的基础上形成和發展壮族自源象形文字,这是符合文字形成和发展规律的。但最直接的证据莫过于要有一批从文字学、考古学等方面可以判断为自源字,并且在形体上符合象形文字基本构形特征的文字或者基础字符。今天,我们未能看到发展成熟、体系完善的壮族象形文字,但在民间流传的古壮字(即方块壮字)文献中或许还能看到它们的踪迹。

1988年,《古壮字字典》(以下简称“《字典》”)面世,它是目前唯一一部收录古壮字的字书,其字形皆来自古壮字文献,因此其文字在壮文字学以及壮族文化研究中具有重要的地位。字典将所收文字分为象形字、会意字、形声字、借汉字等四类2,罗长山[1]、蓝利国[2]、季克广[3]17~18、胡惠[4]26~29、李明[5]95~100等学者认为其中的象形字属于壮族自源象形文字;对此,周有光先生持否定意见,他认为字典的例字并不具备象形功能,并非象形字[6]219。这说明,关于《字典》象形字是否符合象形字的构形标准,其形体具有什么样的特点等问题还存在争议。而对这一问题进行探讨是十分有必要的,因为它不仅是探究“象形字”基本性质和特征的基础性问题,也是《字典》文字研究的重要内容,更为重要的是它还是涉及对壮民族文字形成和发展情况如何进行描述的重要问题。基于此,我们以象形字的构形原理为基点,对《字典》所收象形字及其构形模式进行分析;并采用对比分析的方法,从构形手法的角度将“象形字”与古汉字、纳西东巴文等象形字进行比较分析,探讨其自身的构形特点,从而能多方面对其基本构形特征进行认识。

二、古壮字“象形字”及其构形模式

王凤阳先生指出,“就象形文字1来说,它的记录原则是图写词义,即用再现客观事物的方法制造符号,通过表现词义的途径去记录语言中的词。”[7]281这种“图写词义”的构形原理,就是辨析象形字的标准。《字典》“象形字”是“依物赋形,依事画样,以最简单而又最有概括力的笔画,勾勒出所代表的事物的基本形象的”[8]2字。其用“物”“事”的基本形象表征抽象的词义内容,通过对其进行“勾勒”,而将词义内容图形化为具体的“形”“样”,因此,其字形与词义之间存在着互为表里、反映与被反映的关系,符合象形字“图解词义”的构形原理。如例字“”(twŋ4拐杖)象拐杖”(dwn1站)指示人向上站立;“”(naŋ4坐)象人坐于某物之上;“”(um3抱)象人抱着某物,这些字形宛如一幅幅静态或者动态、形象或者抽象的表意图示,之形;“某物;“通过看图就能用形象思维识别与其关联的抽象的词义内涵。因此,我们认为《字典》象形字具备象形功能,符合象形字的构形标准。

”(am5背)象人背着只是词义内涵千差万别而又抽象无形,这就决定了“象形字”必须通过多种图形化的造字方法才能将词义转化为视觉性的文字符号。比如,通过描摹实物的外形直接表达“物”类或“事”类概念的词义;用符号突出、标示物象特征曲折表意;或者用物象及其相互位置关系表意等。下面,我们按照壮字的实际,从文字字符的功能及其组合的情况,将《字典》所收的象形字按不同的构形模式进行分析。

(一)独体形符字

形符是以描摹物体形象来表意的字符。只由一个形符构成的“象形字”,即传统汉字“六书”象形字,为独体形符字,它表达的词义内容既可为物,也可为形诸于物的事类。

1.“依物赋形”的象物字

“依物赋形”是创制“象形字”形体的方法之一,指的是以词义所指的客观实物为构形对象,通过勾勒客观实物的形象来创制字形的象形字。它相当于“画成其物,随体诘诎”的“六书”象形字,按照文字形体所表现的对象,可称之为象物字。

]dwngx[twŋ4]拐杖。象下端有支撑点的拐杖的形体。

[]mod[mo:t8]蛀虫。“丷”似触角,“又”为虫身,“丷”“又”合为一个整体,像蛀虫之形。

[]gyauh[kja:u6]耙子。象耙子的外形。

[]mbaj[ba3]蝴蝶:~椛蝴蝶恋花。字形象展翅飞翔的蝴蝶。

[]ningq[niŋ5]阴茎。该字象具体实物的外形。

[]vaez[wai2]阴茎。“”字不仅描摹词义所表的具体实物,为突出特征,而将相连的阴囊也一同描画。

[

[]ngaeu[ŋau1]钩子。“”像弯曲的钩子的形状。

]yok[jo:k7]花。“”字收入《字典》时应作过楷化处理,原字形为“”,象婴儿之形[9]。[

壮族文化中,婴儿喻义为花,因此以像婴儿形体的“”字表花义

[]daem[tham1]<方>阴囊。该字构形与“勾画下来的方式,表现实物。但“”所突出的是下方两点“”所指之物。

[凹]gumz[kum2]洼地;盆地。象洼地、盆地等中凹外凸之形。该字是否借形于汉字,由于缺乏材料,暂无法确认。

2.“依事画样”的象事字

描摹实物外形,表达与实物相关的表行为、动作、性质或状态等“事”类词义的独体形符字,为“象形字”象事字,相当于裘锡圭先生所谓的“象物字式的象事字”[10]121。词义所表达的事物的属性、状态和行为是抽象的,往往无形可象、无法描画,但“事”是实物发出的,或实物所具有的属性,因此通过直接描摹静态的实物轮廓或动态的物象,对其进行表征。

[凵]vauq[wa:u5]崩;缺;豁:咟~豁嘴。表崩缺的词义抽象,但具有此词义特征的实物通常都呈现中低外凸样,因此以物形象事。

[]nyaeuq[ŋau5]皱:~貧脸皱得像猴子。“叒”字收录《字典》时字形应已作过楷化处理,由三个带折笔的“又”组成。其原形应为曲线,写作“”,形似衣物或水波的褶皱波纹,以表达抽象的事类意义“皱”。该字与表桑木义的汉字象形字“叒”形同,但并无音义联系,《说文》:“叒,日初出东方汤谷所登榑叒,叒木也。”许锴《系传》:“叒木即榑桑”,又引《十洲记》:“榑桑,两两相扶,故从三又,象桑之婀娜也。”二者形同,是偶然现象。

[#]vet[we:t7]横直交叉,纵横交错。该字与表连缀义的汉字象形字“交叉的线条犹如纵横交错的阡陌,即通过描摹纵横交错的事物之貌表事类概念。

[]byaij[pja:i3]走:~坤走路。“”似人形,下方弧线似迈开的腿形,整字似人迈腿前行之貌。[]yawj[jaw2]看。“”字似人形,“:”为眼睛,突出眼睛表示与其相关的动作。

(二)标形合成字

标形合成字,指用形符外加标示字符构成的“象形字”。象物字、象事字通过描摹静态或动态的物象仍难以直接表达过于复杂和抽象的词义时,标形合成字用标示符号对形符描画的物象进行指示或区别,辅助表意。

[]ndwn[dwn1]站立。标示符“·”置于人形“”之上,标示人直立的方向,以此表意。[]ngaem[ŋam1]低(头);俯(首)。標示符“·”置于人形头部之下,标示人朝下低头。

[][]ngiengx[ŋi:ŋ4]仰(头);昂(首):~仰头望星星。“了”与“”都表示”字相似,都通过将与实物相连的部位一同

(叕)”构意相同,人形,“丶”于人形头部之上,表向上仰头貌。其中“[]gonz[ko:n2]担子的一头:~~担子一头重一头轻。“丨”“丨”表所担的两个担子,指示符号“-”置于其中一个担子“丨”的侧面,标示两个担子其中之一意。[]ej[e3]性交。“二”抽象表示上下男女两个人形,“丨”表示往下将二者推往一处,表达二体相合之意。

[]baeux[phau4]陪伴:~佲我去陪伴你。“丨”“丨”抽象表示两个人形,“一”表示联结两个人形,使其并行,表达陪伴之意。

[丄]gwnz[kwn2]上;上面<方位词>“一”表具体某物,指示符号“丨”置于“一”上表上方,以此表意。壮字和汉字都有“丄”字,《说文解字》:“丄,高也。此古文上,指事也。”在汉字中,“丄”为篆文形体,楷书作“上”。壮字“丄”与其同形同义异音,或为通过义训的方式借用汉字篆文,但《字典》所收字基本是受近代汉字影响,字形处于楷书阶段,借用篆文的可能性不大,此字应为壮族人自造的象形表意字。

[]1laj[la3]下(面):~天下。2daemq[tam5]矮;低:俌否亦否~那个人不高也不矮。

”字形发生了楷化变异,原形为“”。

“1”记{下},构意与“丄”相同。“一”表具体某物,“丨”置于“一”下指方向为下。“记{矮},以“丨”表具体某物,其上有“一”表往上伸展受限,以此取意低、矮。

2”“1”“2”音义不同,构意有差异,互为同形字。

(三)会形合成字

形符和形符相互会合,并以它们之间的相互位置关系来表意的“象形字”,可以称为会形合成象形字。《字典》“会意字”类别中包括的拼合汉字字义所形成的字,以及以汉字为义符添加特殊符号形成的字[8],都是用字符的语言信息进行构字,因此不在此类字之列。

[]aemq[am5]背。“”像人之形,“·”象征物体,它处于人形后背,像人背物,表背义。

][][]naengh[naŋ6]坐:~坐在凳子上面。

]umj[um3]抱。物体“·”置于人形“”之中,像人抱某物,表抱义。

[[][][][][这几个字的构意相同,像人坐于物上。“”“”“”“几”“丸”都较为抽象,表示人形;其中“几”“丸”应为楷化后的形体,与汉字“几”“丸”形同但无音义关联;“凵”“一”“灬”等形符或抽象形符,表示低洼之处或者某物,“凵”为洼坑,较为形象,“一”“灬”相对抽象,“灬”表意功能最弱。

[]venj[we:n3]吊、挂:提胬~把肉挂在钩子上。描摹以绳吊物之貌,“丨”表绳,“口”似物,以此表意。

可见,《字典》所收文字中,这些运用形符、标示符等字符,对词义以描摹、示意等多种图形化的手法进行表达,创制出的构形模式多样的文字,符合“图写词义”的构形特征,是以形表意的象形字。

三、古壮字“象形字”的构形特点

“象形字”通过各种图像化的手段,将词义内涵转化为具有图形意义的字形,体现了其以形表意的构形原理。为了更好地看出其字形在形体构成方面的特点,我们将部分“象形字”与古汉字、纳西东巴文等象形字进行比较分析。

从上表可以看到,壮字、古汉字、东巴文的象形字在构形原理上,都具有相通性,即都采用字形的形体意义表达词义,且所选用的构造形体的手法是基本相同的。如三种象形字都采用独体形符字去表达实物的名称或与其相关的事类概念的词义:表物类概念的字有“--”(人形)、--”(虫子)、“字,如“-”(走)、“-”(看)等。当一个形符不足以表意时,三种象形字都选择使用会形“合成或标形合成法1来构字,如“-构字等。

-”(吊、挂)、“-”(抱)等;壮字“”用标形合成法--”(花)、“-”(耙子)、“-”(蝴蝶)等;表事类概念的不过,壮字“象形字”在形体上还具有自己独特的构形特点,具体表现在:构形材料及其书写风格产生变异;字符形体简单、功能多样;部分字符构形具有民族性特征。

(一)构形材料与书写风格产生变异

象形字都是在图画文字的基础之上产生的[7]59~60,而线条是画图的基本构形材料。线条具有很好的弯曲性能,可以根据所要表达的事物的情貌特征任意变化,表现细节,因此象形字在最初的形成时期都应用线条构造形体。

古汉字、东巴文运用线条构造形体,线条形态各异,没有定型。如东巴文的“”字,以曲线”等字,综合运用各种线型,形态多样;古汉字如“”“”“”等,通过各种线条将事物的轮廓和形态勾勒得惟妙惟肖。

描画头部;“”“”“壮字象形字也常用自由度较大的线条构形,如“”以曲线勾勒蝴蝶的整体轮廓,中间似无断”以竖线和半拱形线条描画拐杖及其下端支撑体;表人的构件“”,用两个半弧线勾画人体头部和腹部的轮廓;“”以有弧度的线条描画人迈腿疾行的样子。

不过,大多数“象形字”,都带有楷书体文字的色彩,其构形材料都趋向于平直,已呈现出笔画整齐划一的形态特征,如“、、、、、、、、”等。假定这些字在产生之初,是以任意弯曲的线条为构形材料,那么字典所收的字形就是其构形材料发生了形变和类化的结果。如“”描摹蛀虫的体态,按作图应画为“”,虫身“”有一定的弯曲度;但写为“”时,“”已经分割为两个线条,且圆弧线被拉直为易于描写的折笔,成“又”形。表皱义的“”字,本应按水波或者衣物的褶皱用圆弧线描画为“”,写为“”时其圆弧线分裂为两个线条。这些“象形字”的书写单位所发生的变化,是在趋直性和反逆性原则的驱动下形成的,它可以分为两类:一是线条趋向变直,二是不好书写的连笔分化为多个线条,在书写上变得更适应生理习惯,最終可能会演变为“笔画”。[7]228

参照这种形体的演变,或许我们可以推测,在书写便捷性的驱使下,部分线条性还比较强的“象笔;“”变为“”等。这种变化,将逐步淡化“象形字”原本应有的图画意味,大大拉低其象形性,一旦字形不需要通过形体的图像意义来区别词义,以它作为基本字符的整个象形文字体系将发生符号化变异,则象形文字(象形表意文字)最终发展为记号文字(记号表意文字)。[7]221但是,从现有文字来看,由构形材料变化而引起书写风格的变异,还不足以改变“象形字”以形表意的基本构形原理。通过其平直而有折角的线条,在大体上仍能看出它曾经弯曲的原貌,也就是说它仍保有象形字的基本构形特征。

至于“象形字”发生形变,我们推测有以下两方面原因。一是“象形字”长期夹杂在方块壮字文献之中,而方块壮字借源于楷书体字,以笔画作为基本构形材料,“象形字”受其影响,亦或为了适应书写的生理习惯,而自然地发生书写风格的趋同。二是与《字典》编纂者的人为规范有关,《字典·后记》有言:“在字形的结构方面,对个别字形不合理的,在不随意增减笔划的原则下,按照楷书的行笔和笔划结构稍作调整,使字体更加科学、合理、严谨、美观和规范。”[8]516字典并未具体指出对哪些字进行了楷化处理,因此有可能为了保持全书字形书写风格一致,而将大部分“象形字”的线条扯平拉直,使其趋同于方块壮字的楷书体书写风格。

(二)字符形体简单、功能多样

象形文字的形体具有直观和形象表达、说解词义的能力,这就是所谓的象形功能。不同的象形文字,其象形功能有高低强弱之别,越是早期的象形文字,其形体越接近图画,象形程度越高。如纳西东巴文还处于“由图画(提示)文字向象形文字的过渡”[10]327阶段,文中列举的象形字已具备记词功能,它们以任意弯曲的线条作为构形材料,对实物的描画能突出细节,如“”“”二字不仅勾画了蝴蝶、耙子的外形轮廓,还一并将蝴蝶的翅膀和身上的花纹以及头上的触角,耙齿和耙齿的尖锐感以及耙柄的木纹等描画得相当清晰、形象,宛如写实画。

不过,象形文字与图画有着本质的区别。图画是通过形象来表达事物的艺术形式,讲究构图、色彩、线条、光影等技巧。象形文字的构图则无需过多讲求细节也不强求审美,它的目的仅在于能将词义的内涵表达出来,能使甲事物不混淆于乙事物。因此,早期象形文字在具有形体的区别功能以后,又会受书写便捷性的驱动而逐步趋向简化,变得简单抽象。文中列举的甲骨文、金文等古汉

字,其形体就相对简单,如表人义的“”字像侧面微曲身子的人,只由两条简单的曲线构成;“像人背着一支带着绳子的箭,字形仅用侧面人形图附加弯曲的带箭头的曲线组成。

壮字“象形字”,也大都构形简单,表意抽象,具有简笔画的风格。如“”“”“”等独体形符字采用简洁的线条勾勒蝴蝶、耙子、拐杖的形体,线条简洁,但对实物的外形轮廓已起到很好的区别作用。正如《字典·序言》所说,“象形字”作为文字,只需要“最简单而又最有概括力的构形材料”,将“事物的基本形象”[8]2勾画出来,具备象形功能即可。

不过,有些“象形字”的形符,形体则过于简单,用形象思维有时难以通过字形去解读它反映的客观事物。如“、、、、”等例字中的人形符号“”,其上下两个半弧形勾画人形的头部

与腹部;“、、”中的“面相连的头部与腹部,但从视觉上看,它们与现实中的人形的相似度,就比不上东巴文的“”以及古汉字的“”。

另有一部分“象形字”,其字符仅由简单的点、线构成,表意抽象,充当抽象形符或标示符。裘锡圭先生认为“有些词的意义可以用抽象的图形表示。例如为较小的数目造字的时候,可以继承文字画阶段划道道或点点子的表述办法,古汉字的‘一’、‘二’、‘三’、‘’”等“可以看作抽象的象形符号”[10]3。“象形字”运用这些抽象形符组构字形,并在不同的字形中表达不同的意义。它们要么两两结合,通過不同的组合方式以及位置关系来表达图形意义;要么添加标示符来区别意义或突出特征。

”、”,它们虽比“”多了一笔“丨”,整体更像侧面的人形——侧[丨]:担子的一边、陪伴、吊挂、性交、下、丄上”中表示担子,在“”中表示需要陪伴的人,在“”中表示“丨”可当抽象形符,如在“绳子。“丨”也当标示符,如在“、、丄”中,表示向上或向下的方向。

坐、下、丄上、“一”也有两种功能,一种是作抽象形符,如在“、[一]:陪伴、担子的一边、性交、丄”中表示物体、地面;一种是作标示符,如在“”中标明联结关系,在“”中标示两个担子中的其中一个,在“”中标示向下的趋势或方向。

作抽象形符。“象形字”字符体现出来的这种形体简单,构形功能多样化的特点,对文字象形功能的表达具有消极影响。因为抽象形符对物象的表达,与其说是对物象进行高度概括式的勾勒和描画,不如说是通过象征、标示的手法来标记物象,并通过字符相互组合的方式以及位置关系来表意。因此,与其他象形字相比,这些壮文“象形字”更多地是以标示区别为构形方式的抽象的图示,字形的图画意味较淡,这可能就是周先生对《字典》例字的象形性特征予以否定的根本原因。

(三)字符的构形具有一定的民族文化内涵

象形字都是运用形体表达构形时依据的词义的象形文字,不过,在为具体的词义创制图形化的字形时,不同的象形字所用的图形化的方法是有差异的,这反映了象形字及其字符在构形上具有民族自创性的特点。如同是表看义,壮字“”描画人形并突出眼睛以表意,汉字“”则用手遮挡眼睛前的光以表示远望,东巴文“”描画人脸并突出眼睛表看,壮字、东巴文都为独体形符字,”“”则用会形合成法以人形立于物上表意,东巴文“”以独体形符字描画人形但突出双脚以表意,三者而汉字则为会形合成字;再如表站立义,壮字“”用形符和标示符构字,而古汉字“选用的造字法有所差异。此外,一些“象形字”及其字符的形体象形性低、象形功能弱,极可能与其图像意义具有民族文化个性有关,需要在民族固有文化现象中才能求证其形体与物象之间的意义关联。如《字典》中的“、、、”等例字,其形符“”与具体的人物形象之间存在的相似性,可以从壮族自源文化中探寻线索。罗长山先生认为“巫术符号的产生几乎是人类原始社会的一种普遍的文化现象,骆越人的自源文字也不例外。”而“”有可能是骆越人采用巫术符号自造的象形文字,其字形体酷似“胎儿”之状,“这与花山壁画一些人物腹部隆起的怀孕状实则一脉相承,显然是古越人崇拜生育、祈求人丁兴旺意识的象形化。”[1]

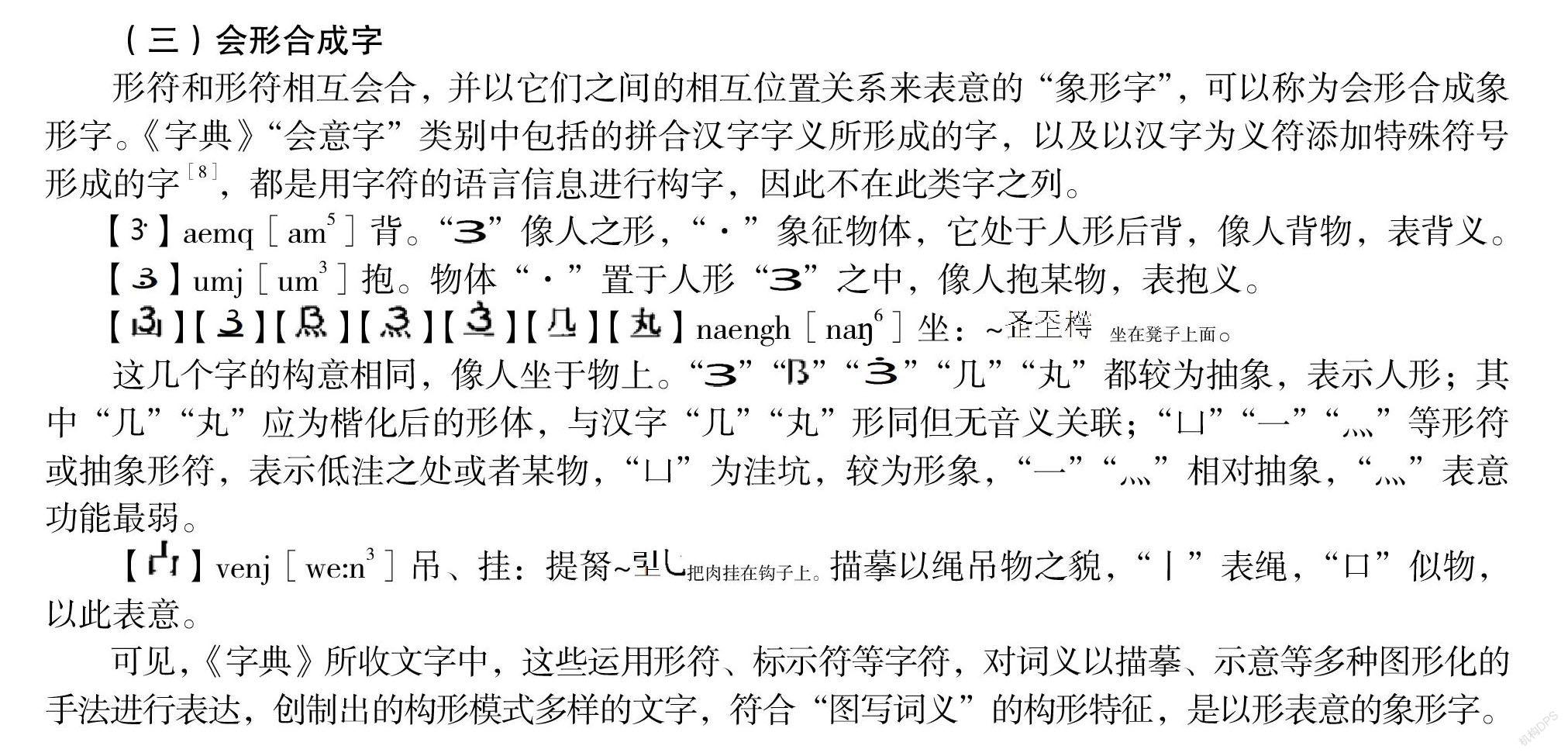

不过,另有一种观点认为,“”表人形可能与古代壮族人民的鸟图腾文化有关。骆越部族具有鸟图腾崇拜的风俗,他们喜好用鸟羽将自己装饰成鸟的样子,并把这些造型浇筑到铜鼓之上。如图1~图31:

这些羽人的头部装饰有硕大的羽冠,腹部前凸,与“”上下有两个突出的圆弧造型理念一致,因此王胜香说“我们怀疑这个来源于壮族先民的鸟图腾崇拜,的造型源于羽人这一形象。”[11]17

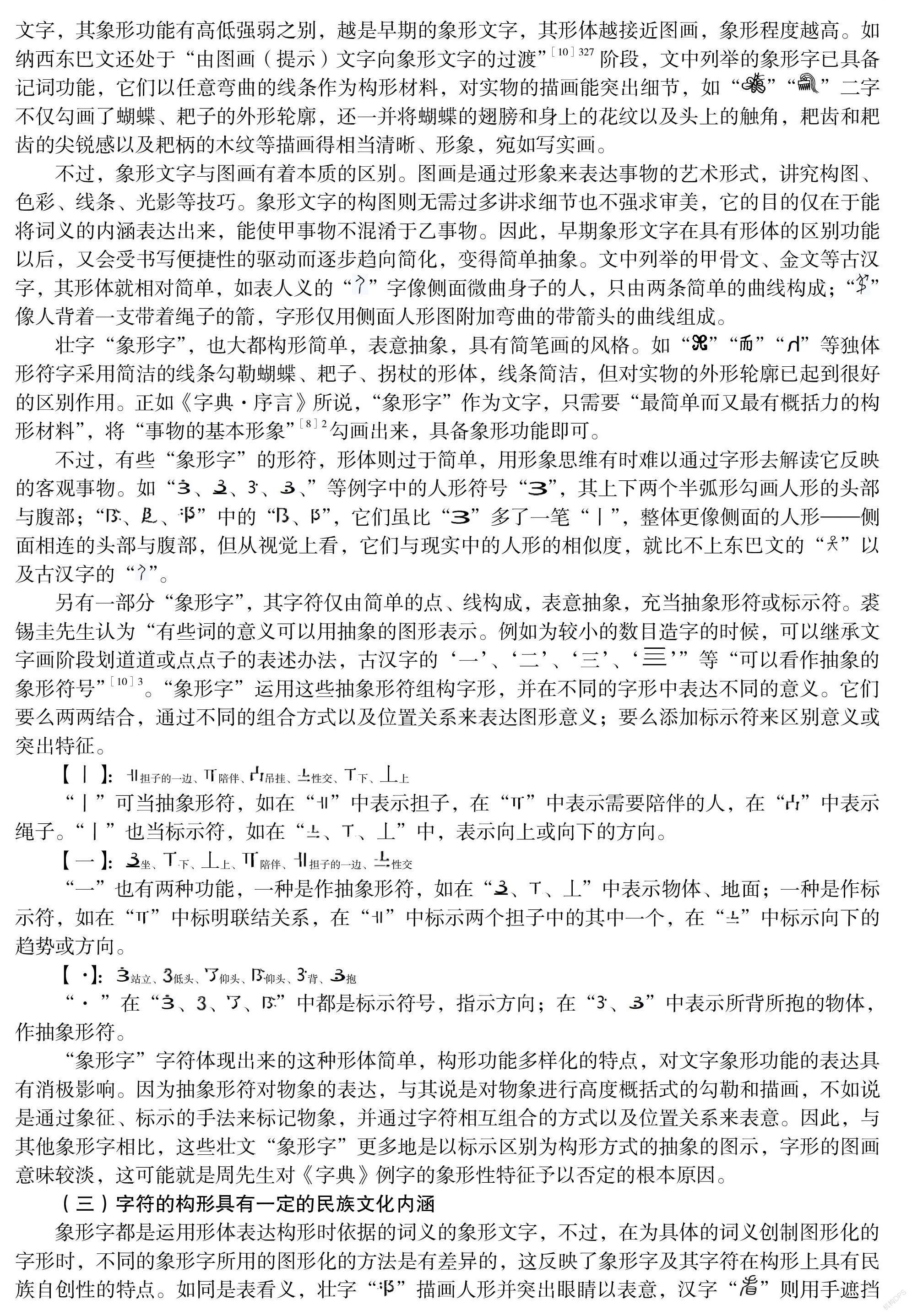

再如“”字(jo:k7花),据农瑞群考证该字原形或为“”,“上面的圆圈表示花朵,圆圈下面往上包的弧形表示花叶,弧形下的一竖表示枝干,竖下左右分开的表示根”[9],字形与花相似。不过,该字形的产生或许还有更早的来源,我们可以从左江流域的岩画上寻找其踪迹。如下列具有浓郁的原始图画艺术气息的岩画2中,采用赭红色颜料涂抹而成的正面人形,或歌或舞,他们是在庆祝战争胜利,还是在从事某种宗教仪式活动,很难确证。但这些岩画人形大都双手高举,双腿弯曲呈半蹲状,与“()”字之形基本一致。因此,它们应是后世简化而成的“”字形体的形象来源,为进一步解读“()”字的形体意义,提供了物证材料。

“()”字字形既然脱胎于原始岩画人形,最早应记录人义,它之所以发展为记录花义,这要与广泛流传于广西红水河流域、龙江流域、左右江流域的部分地区以及云南文山地区,一种叫“求花”(即“求”)的宗教文化和仪式有关。[9]所谓“求花”,就是求子,每到春天,人们就相约到山野中水流旁,采芳拾翠,向掌管生育的女神“花婆”祈求生子;又或者由法师(壮族民间称师公或仙婆)开坛做法,完成问花、求花、撒花、接花等仪式,向“花婆”祷祝祈愿。这整个求子的仪式都与花有关,因为花是孩子、婴儿的象征,红花代表女孩,白花代表男孩,花开蒂落结出果实,正像人怀胎十月生下孩子。因此,“”所表示的花义,其实是孩子的比喻义。在“求花”仪式上,“”或者“”形都是法师(壮族民间称师公或仙婆)旗幡上寻常可见的符号,它由表人的象形符号,

”“”字的形体书写风格产生变异,写作“”。因此,“”字起源于左江流域的岩画人形,与人们为生殖崇拜和信仰

发展为专记孩子、婴儿义,再由此记录其比喻义“花”。收入《字典》时,“

而举行的“求花”仪式有关,反映了壮族人民对生育和繁衍后代的一种认识。以上,我们分析了表人的形符“”以及表花义的“”字,与壮族民间文化之间可能存在的关联。这些推论,或许还需要更多的实证支撑,但未尝不是对这些象形字表意功能的一个很好的解释。

四、余论

周有光先生在《比较文字学初探》中指出,字典中象例字那样的字“只有凤毛麟角极少几个,它们没有象形功能,不能望文生义”[6]219。周先生的这一论断在方法上给予了我们指导,即对象形字的认同应该基于文字形体是否具有象形功能。但我们认为不同的人对同一图像是否具备象形功能及其所表达的表意内容的认识,可能会因受掌握的材料多寡的影响,而产生不同的看法,体现出个性化差异。以上我们通过对文字构形特征的分析和描述,发现《古壮字字典》所收录的部分文字,包括“象形字”例字,都用形体的图像意义表达构形时依据的词义内涵,符合象形字以形表意的构形原理,具备象形功能;而且这些“象形字”能够按照构字单位的功能类别及其功能组合分成不同的构形模式,如独体形符字、标形合成字、会形合成字等类型,它与古汉字、纳西东巴文等象形字一样,都具有多样化的构形手法和表意方式,因此符合象形字的构形标准,应视为象形字。

不过,与体系完善、发展成熟的象形字,如古汉字、纳西东巴文等象形字相比,《字典》所收象形字受构形材料变异的影响,书写风格具有往楷书体方向发展的趋势;文字形体简单抽象,字符功能多样,表意曲折晦涩;部分字符的构形手法以及构意的表达都具有民族文化个性,反映了壮族原始社会发展的一些状况。这些构形特点使得“象形字”总体上呈现出表意抽象、象形性較弱的特征,这或许正是影响周先生对《字典》象形字的象形功能进行认同的干扰因素。

此外,《字典》中象例字那样符合象形字构形标准的壮字是极少的。这种情况,其实普遍存在于各种象形文字之中,象形字只是象形文字体系中的基础文字和字符,它独用时的数量在整个象形文字体系中的占比本身并不大,如《说文》所收的篆文中“六书”象形字和指事字仅占了5.13%,会意字占比达12.03%[12]95,但其中仅有一部分为会形合成字,属于本文以形表意的象形字范畴,余者为会义合成字,以义符构形,并非表形文字。作为表意文字,象形文字通过形体来描画和表达词义,这种图形化的造字法能力相当有限。相较于那些表意实在、所指有物可象的词义,大多数词的词义表意抽象、所指无形可象,它们很难通过象形的手法来造字。于是,它们就选择了以少量的象形字为基础字符,通过假借、形声、会意(会合义符)等用字或构字手法,为自己构造出体积庞大、功能强大、可以完整记录语言的象形文字系统,这些文字远远大于象形字独用时的数量。

我们在文中列举了部分象形字,此外,《字典》所收的象形字可能还有一些,但其总数应该不会超过100个。假设壮族历史上曾自创过体系完备的象形文字体系,那么《字典》所收象形字,只是其所代表的壮族象形文字中的一小部分。在它们之外,应该还有更多的壮族象形字,以及以它们为基础字符所构成的大量的假借、形声、会意(会义合成)等文字,只有达到一定数量规模的文字才能完整记录壮语,才具备独立成为一种文字的资格。否则单靠《字典》所收的这“凤毛麟角几个”象形字,既无法担负起记录壮语的重任,还会导致我们无法从整个文字体系来对其象形功能进行识别,从而认定其象形字的身份。

我们从考古发现以及民间文献之中,都无法窥见壮族象形文字体系的完整面貌,它或许曾真实存在过,只是遗失湮没在社会和历史的洪流之中,仅零星地留下一些符号掺杂到后来的文字体系里;又或许这种文字体系正处于形成的起步阶段,人们创制文字的意识还未完全觉醒,所创制的文字数量还比较微小,而社会格局等各种条件就开始发生变化,从而终止了这种自源文字的继续发展。

当然,这只是我们的假设,要想确证仍需从文字学、考古学等方面进行全方位的考证,需要更多的实物作为论据,而且这也并非本文讨论的重点。我们只是以《古壮字字典》所收的象形字为研究对象,对其构形特征进行分析和描述,旨在论证它是否符合象形字的构形标准,揭示其所具有的构形特点,为进一步探寻壮族人民运用形象思维创制自源文字的可能,以及这种自源型壮族象形文字的基本面貌等问题提供基础性的参考材料。

参考文献:

[1]罗长山.骆越人创造过自己的文字[J].广西社会科学,1992(5).

[2]蓝利国.方块壮字探源[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),1995(S1).

[3]季克广.借音壮字所反映的声母系统的研究[D].南宁:广西大学,2005.

[4]胡惠.方块壮字字体类型研究[D].南宁:广西大学,2006.

[5]李明.《古壮字字典》方块古壮字研究[D].上海:华东师范大学,2008.

[6]周有光.比较文字学初探[M].北京:语文出版社,1998.

[7]王凤阳.汉字学[M].长春:吉林文史出版社,1989.

[8]广西壮族自治区少数民族古籍整理出版规划领导小组.古壮字字典:第一版[M].南宁:广西民族出版社,1989.

[9]农瑞群.左江岩画:骆越求花仪式场景记录雏形文字符号[J].广西民族师范学院学报,2014(5).

[10]裘锡圭.文字学概要[M].北京:商务印书馆,1988.

[11]王胜香.古壮字自造字文化蕴涵初探[D].南宁:广西大学.2009.

[12]万献猷.《说文》学导论[M].武汉:武汉大学出版社,2014.

〔责任编辑:陆露〕