基于数据反馈的问题解决式教学实践

2021-12-29杨青王颖

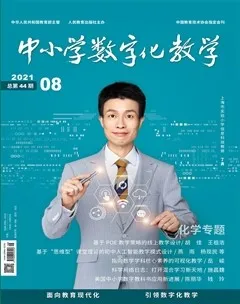

随着数字化设备和技术在教育教学中的应用越来越广泛,基于数据的数字化评价,因其可以全方位、动态地面向教学主体与教学活动,针对性反映个体层面表现,更具互动性和过程性,拓展了学习评价的深度和广度,成为我国当前“互联网+”教育的主要研究内容[1]。小学道德与法治课上,如何基于真实问题情境,关注个体差异性,兼顾每个学生的独有经验,是教学的重要问题,也是一个难题[2]。本文以“学会反思”一课为例,采用线上与线下教学相融合、数据反馈驱动教学的方式,构建网络问卷、互动课堂、作业评测系统、网络学习平台和个人空间等信息化教学环境,以期在基于网络空间的学习过程和表现性评价中挖掘学生存在的真问题,明确教学起点,养成学生良好学习习惯,促进学生道德学习行为内化和品质养成(如图1)。

一、课前:收集数据,精准掌握学情

多角度、精准地掌握学生真实的认知和心理基础,是做好教学设计的前提。课前,教师利用网络学习论坛收集了学生在日常生活和学习中印象深刻的多种事件及其对这些事件的反应与思考。同时,在整理分析这些事件的基础上,教师形成课前有关“反思”的调查问卷,其预设选项如下:A.很少主动反思;B.偶尔反思,有一定主动反思意识,但没有形成习惯和方法;C.经常主动反思,有一定反思意识和方法。对此,采用问卷星等软件让学生对照自己的真实情况进行网络投票。问卷调查数据显示,学生“偶尔反思,有一定主动反思意识,但没有形成反思习惯和方法”的类型为主要占比,且学习反思多于生活反思。之后,进一步结合事件情境描述,得出这可能与学校、家庭、教师、同学等的影响有关。可见,通过分析投票数据,教师可以较为精准地掌握学生有关“反思”的认知情况。

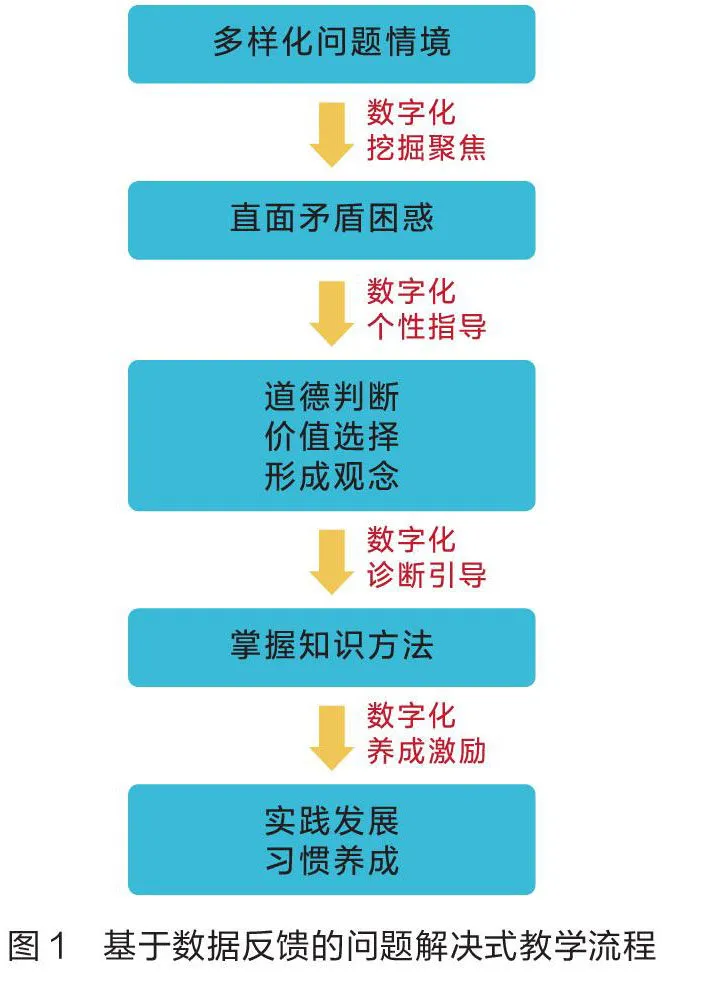

同时,将通过网络学习论坛征集的学生典型事件和思考作为教学素材,并利用网络学习平台为学生推送不同的问题情境、学习资料和活动安排(如图2)。在学生完成相关任务后,又利用在线投票、习题评测等功能模块和个性化反馈系统收集学生的学习过程数据,利用互动教学系统、在线论坛和个人学习空间进行学习成果共享互评,引导学生的自主学习、合作探究。最后,参考问卷数据,结合教学目标,教师将反思的方法和习惯养成作为教学重点,将反思对未来生活与学习的重要性认识作为教学难点,初步形成教学设计。

二、课中:运用数据反馈手段,精准实施教学活动

(一)即时数据助力发现学生的真实需求

有效的教学导入,需要创设真实生动的情境,引导学生自主发现问题,聚焦学习内容。教学本课时,教师以多角度鲜活的抗击疫情的网络素材为学生创设了多样化的问题情境,并利用问卷星等在线调查软件,让学生从“战胜恐惧、感到责任、获得力量、充实自信”中选择一个词来表达自己的真实感受,了解学生对反思的认识程度,帮助学生在现实情境中发现自身面临的真问题,进入本课学习。

基于投票数据,教师可进一步引导学生在有真情实感的交流中发现:随着我国抗疫取得阶段性胜利,大多数学生已经走出恐惧,认识到作为小公民的责任。有的学生也找到了努力的方向,虽然还没有找到好的方法,但能激发学生基于自身问题,产生“我们如何一起走出恐惧、认识责任、获得力量、充实自信、健康成长,总结过去、把握现在,未来做得更好”的学习动机。

这些即时呈现的数据,还可以帮助学生找到有同类问题的同学结成学习小组,开启基于问题解决的合作探究学习。借助网络学习平台,教师能够为不同类型的学习小组分别推送学习材料、活动指导和评测问题,支持小组内学生自主解决问题,并进行组间的分享交流。同时,通过即时的学习数据跟踪和学习成果分享点评,学生能更好地开展自主合作、体验探究的学习活动。

(二)利用在线习题系统进行个性化反馈

理解什么是反思,引导学生多角度判定反思的意义,是本课学习的起点。为此,教师以教材“活动园”中学生对“反思”的各种观点为情境,利用在线习题系统设置了对反思价值多角度判定的选择题,推送给全班学生。系统数据及时、清晰地呈现了学生对反思价值认识的诊断:存在不同程度的片面性。而且,通过预设选择测试题的反馈内容,在学生完成选择后,借助在线习题系统,还可根据学生的不同选择自动推送个性化、针对性的引导反馈,肯定学生对反思意义理解正确的部分,提示其认识上的片面和不足之处,引导学生进一步思考、学习和交流。

之后,教师请选择“战胜恐惧”的小组学生,结合自己的经历和如何通过反思走出恐惧的体验,以树状图方式向全班汇报自己是如何解决这一问题的(如图3),引导学生在分享和感悟中得出:反思能帮助自己汲取教训、总结经验、改正缺点、明确努力方向、有助于成长等,让全班学生真正战胜恐惧。

(三)数据发现反思困难点,聚焦主要矛盾

帮助学生发现自身在反思中的困惑和矛盾,从克服它们的体验中认识价值,有助于学生形成正确的道德观念。在此阶段,教师利用互动教学平台,就教材列举的学生在反思中的各种困惑与矛盾“小贴士”发起投票,通过系统即时生成的数据了解学生反思时遇到的多样化、个性化的矛盾与困惑,重点抓住学生认为“‘反思’于事无补”“感到痛苦”的主要矛盾开展教学活动(如图4)。

此时,教师请选择“感到责任”的小组的学生以具体事例向大家分享要如何看待这些矛盾与困惑,一同体验并指出:反思虽然无法让我们改变过去的事,感到痛苦,但可以让我们认识到自己的不足,看到别人的优点,需要我们继续努力,避免再犯同样错误,以获得进步成长,明白我们的生活离不开反思,反思会让我们做得更好。师生利用在线交流平台针对学生补充的个性化的反思难题,进行师生、生生互动,指导和帮助学生建立健康、正确的道德观念。

(四)即时性展示分享,个性化指导

多角度学习如何反思,才能找到适合自己反思的好办法。教师以教材“活动园”列举的学生在生活和学习中多方面的反思为情境,在线推送“什么情境下我们最需要反思”的选择题和“如何进行反思”的思考题,通过评测统计数据了解到学生对反思方法的认知不足,引导学生从时机和步骤等方面思考如何反思,并提示学生要同样重视对取得成功和获得收获的反思。

在此,教师请选择“获得力量”的小组学生结合自己印象最深刻的事件,向大家分享自己是如何抓住时机,通过回忆经过、感悟发现、分析原因、听取意见、找到办法、自我提升的步骤进行反思。学生在互动学习平台上分享自己的反思方法,学习他人的反思方法,以开阔视野。同时,教师发起网络评选“反思金点子”活动,引导全体学生在网络学习平台上浏览、投票和点评晒出来的反思方法,实现互学互助,体验共同成长的快乐。

(五)借助思维导图开展互动评价,引出深度对话

全面、系统地理解反思的价值意义和方法,形成主动反思的意识和习惯,是本节课的教学目标。学生需要对反思的价值意义和方法进行内化,才能形成主动反思的意识和习惯。而对意义和方法的内化,须基于真实的体验,在师生、生生的多层次会话中得以不断建构、修正和完善。教师以“曾子吾日三省吾身”为例制作了思维导图,引导学生搭建全面系统的学习支架。选择“充满信心”的小组学生则带领全班同学一起学习传统文化,总结本节所学,以思维导图将本课学习成果上传至互动教学系统共享展示、互评。教师基于典型学习成果以点评方式引导全班学生一起梳理反思的价值意义,多角度总结反思的方法,促进学生反思意识的形成。在此过程中,全班学生的观点都得以充分的展示和交流,实现深度的学习和碰撞,构建出群体认知。

三、课后:数据留痕,过程激励,养成反思习惯

反思习惯的养成需要对所学知识和方法在日常生活中实践和积累。对自主和自控能力较弱的学生而言,这无疑极具挑战性。本案例中,教师在课后充分发挥网络空间的过程性记录、多维度互动和社群约束性优势,依据教材教学建议,在网络学习空间为学生提供了可以每日记录、互评分享的“21天反思评价(电子)卡”。学生能够在网络学习空间进行日常的反思记录、自评、互评,并与同学分享交流,在学习社群的监督和激励性评价下,在教师的指导和同学的帮助下继续坚持、不断进步,养成主动反思的习惯,并留下学生个性化的学习档案和成长足迹,坚定自信地走向未来。

最后,全班学生通过回顾在疫情中一路走出恐惧、认识责任、获得力量、充满信心,幸福快乐回到校园的难忘经历,从认识自己开始,更加理解和关爱他人,热爱学校和伟大的祖国,通过反思将过去、现在和未来紧密相连,相信自己将来会做得更好。

本课教学活动的设计与实施,基本实现了小学道德与法治课和信息技术的深度融合,通过学习观察、测试数据、访谈、数据反馈等,各环节教学目标的达成水平与传统教学相较均有明显提升。今后,我们将以此研究实践为基础,以为学生创建自主、合作、探究的学习情境为目标,在网络学习资源建设、技术的开发与应用等方面开展深入探索,继续推进教育信息化2.0环境下教学模式的研究与实验。

注:本文系国家新闻出版署出版融合发展(人教社)重点实验室、人教数字教育研究院2020年度重点课题“中小学信息化融入课堂教学的实践研究”(课题编号:RJA0120009)的阶段性研究成果。

参考文献

[1] 章娜,张媛媛,余亮.国内外“互联网+”课堂教学模式的比较分析[J].数字教育,2020(6):22-27.

[2] 人民教育出版社课程教材研究所小学德育课程教材研究开发中心.义务教育教科书教师教学用书道德与法治六年级下册[M].北京:人民教育出版社,2019:1-17.

(作者杨青系人民教育出版社人教数字教育研究院高级研究员,副编审;王颖系北京市朝阳区教研中心小学教研室副主任,特级教师)

责任编辑:孙建辉