基于核心素养的音乐创作双课堂教学实践

2021-12-29张磊

音乐学科核心素养更强调学生音乐学习的审美感知、艺术表现和文化理解,也对传统意义上知识和技能的传授途径提出更高要求,如音乐知识和技能传递的方式如何更贴合学生学习?教与学的方式能否帮助学生形成学科核心素养?随着现代信息技术发展,教师可通过设计多元的融合线上、线下教学内容的综合性音乐活动,借助网络环境,让学生自主学习音乐。由于这一学习更聚焦个体或个别群体,实施途径更为灵活,更容易实现“以学定教”,因此可让学生自主控制学习的时间、地点、路径和进度,带给教师教学理念与认知方式的改变,对提升学生音乐素养有重要意义。

带着这种认识,笔者在明确音乐主题创作单元教学目标、厘清教学内容、规划教学环节和结合实际教学活动基础上,分析学生的学习活动特征以及双课堂(现实课堂与虚拟课堂)教学的特点,将中学音乐主题创作活动分为以下类型(见表1),以期实现线上、线下相结合,提高学生的音乐审美感知、艺术表现和文化理解能力。

一、以技术为支架,增强音乐学科核心素养

(一)以虚拟课堂提供协作机会,促进与音乐的对话

双课堂立足从“教”走向“学”的教育理念,是顺应当下信息化教学环境带来的学习方式的变革。现实课堂与虚拟课堂的结合,打破了“学生喜欢音乐但不喜欢音乐课”的尴尬局面,尤其是虚拟课堂不受时间、空间的限制,在资源的统筹和发布方面更能体现交互性、自主性的特点,使得信息技术助力协作学习有明显的优势。

基于此,现实课堂教学结束后,为了进一步拓展学生知识视野,提高学生对音乐的审美感知与文化理解水平,笔者在虚拟课堂建立了学生自主学习区,并设置专栏“关于音乐创作你了解多少”“音乐风格讨论”“歌词主题创作”“教师引导学习区”等接近学生真实音乐学习需求的板块。这些专栏设计,一方面基于音乐创作主题,另一方面聚焦音乐核心素养中的审美感知与文化理解能力。更重要的是,它紧紧依托学生学习兴趣,启发学生对于音乐创作的思考,让学生更好地关注音乐背后的创作思维。激发和保持学生对音乐的好奇心,是笔者设计这些专栏乃至深入引导学生学习提出的关键问题。

长时间的教学实践发现,网络虚拟课堂特别为不擅长音乐表达、音乐表现的学生提供了“第二音乐场”。教师可以从学生的发帖中发现他们音乐评价的立足点和价值取向,了解到学生收集、整理资料过程中可能接触到的音乐历史、文化价值等方面的内容。以音乐风格主题区的教学为例,教师积极引导学生通过智慧课堂平台参与发帖、上传资源,主动回帖、投票、点赞等,参与学习资源的共享。可见,学生不仅热衷古典主义、浪漫主义、中世纪音乐风格,更愿意讨论和分享摇滚、爵士、电子音乐等流行音乐风格。

比起现实课堂,在虚拟课堂,学生有了更广阔的挖掘音乐、体会音乐、欣赏音乐的视角。有学生谈道:“马克西姆(Maksim)的专辑《变奏者》,以及他的作品《新世界》《出埃及记》《克罗地亚狂想曲》等让我感受到发现完美新世界的柳暗花明、在埃及长途跋涉的艰苦,以及战争给人民带来的灾难。马克西姆以自己的情绪,伴随旋律的跌宕起伏,让我也有了创作启发……”这位学生的发言帖一石激起千层浪,结合线上音视频资料一起形成虚拟课堂音乐共同体,让学生更为立体地认识到古典音乐的经典和流行的演绎并不矛盾,听觉上的优美与华丽更加深了音乐本体带给听众灵魂上的震撼。

(二)深入整合,构建“共性”+“个性”的资源

由于音乐主题创作需要和生活相联系,涉及对国家、家人、生活、自然感触的表达,需要在情感体验中发现音乐创作动机,也需要一定的音乐基础和音乐技能做保障。虚拟课堂则能解决课时有限、学习方式单一的问题。为此,笔者将音乐主题单元创作资源整合为共性资源和个性资源两个层次,并将资源有效渗透在主题学习的各个阶段(如图1)。

共性资源包括一首歌曲的诞生、歌曲作品主题解析、不同体裁风格歌曲主题介绍与分析等易于学生自主浏览、学习的资源。不同体裁风格歌曲主题分析包括音频切片、音频拼接、音视频片段,学生可分类别、分段聆听与欣赏,分析不同作品音乐要素对主题风格的影响。个性化学习资源主要针对不同学情:对于音乐基础和技能薄弱的学生,建立歌曲主题鉴赏区域,侧重音乐作品的文化理解和歌曲主题背景的挖掘;对于音乐基础、音乐技能较好的学生,开设歌唱、器乐演奏、音乐制作资源包,满足不同层次、不同水平学生对音乐主题创作深入音乐体验和审美感知的需求。

二、提升信息技术应用能力,促进音乐主题创作个性化

(一)构建用于音乐主题创作的数字化音乐工作环境

音乐是听觉的艺术,对环境要求较高。其与技术的结合,是要让创作者的音乐灵感得以实现。不符合声学条件的听音环境,以及非专业劣质音响对声音的回放,不仅不能还原作品本身想表达的音乐声景,也会影响学生参与音乐学习的兴趣和深入体验音乐的审美需求。因此,随着科学技术的进步,数字化环境成为学生音乐学习、深度审美体验的必然要求。聆听音乐、体验和表现音乐、创作音乐,都离不开音乐技能与知识,同样离不开现代化的教学理念。传统音乐教学由于受客观条件限制,进行音乐创作时仅有一台钢琴和电子琴,而扬声器、合成器、音频制作软件、音源、调音台等数字音乐工作站的搭建,则能够帮助学生认识和理解音乐创作工艺流程。

以音乐主题创作为例,首先是引导学生认识数字音频工作站和音乐制作系统,接着要让学生感受数字化音乐工作环境和普通教室听音环境上的差别,包括音乐在声像、纵深以及最佳听音点的辨别,学生要对什么是好的声音、好的音乐有概念,才会培养起音乐的耳朵。最后,引导学生感知聆听和分析优秀歌曲、纯音乐作品,整体把握作品的结构和音乐要素的呈现。这期间都会运用数字化平台。以基础应用为例,Auralia视唱练耳和Musition乐理软件非常好用,学生可选择软件中的音乐知识与练习题进行复习巩固;以创作实践为例,需要演奏示范乐器时,学生可用到虚拟乐器(VSTi)kontakt音频采样器,连接一个电子键盘则可随心所欲地演奏各种乐器。

(二)基于学情选择教学软件辅助音乐主题学习

教学应用软件的出现给音乐创作带来新的体验,教师可依据学生对基本乐理的掌握、对技术软件的使用需求提出建议。对于音乐基础薄弱、需要补充识读乐谱技能的学生,可以推荐作曲大师、Note Trainer、Music Tutor等应用软件。这些应用软件以游戏化的方式将音符识别、节奏训练等技能融入其中,让抽象的基本乐理知识变得直观易懂、生动有趣。有一定识读乐谱能力的学生,可以使用作曲大师进行简单音乐动机的记录,把难得的创意灵感用谱面记录下来。这些音乐动机是未来音乐发展的重要起点,记录后可以转换为音频播放,强化音乐记忆的同时,成为进一步音乐创作的乐思。有较强音乐学习能力的学生,可以直接进入音乐智能创作平台学习。

比如,“库乐队”教学应用软件就包括了音乐工作站需要的最基础且直观的功能,如钢琴卷帘窗、多轨音序、软音源编辑和音频处理等。通过这款教学应用软件,学生能够在工作站已有的节奏素材库中找寻灵感,通过软音源初步感知和设计音乐配器,用多轨音序器记载多声部的音乐创作。同时,其便携移动的特点,也使得学生的音乐创意可随时被记录和激发。如果学生乐队中没有架子鼓、电吉他,这款软件的音色完全可以代替节奏声部,让学生在合作交流中体验到音乐创作带给他们的乐趣。

(三)信息技术让音乐主题听觉具象化、学习可视化

音乐创作课以歌曲创作学习为主,教师讲课和学生学习用到最多的工具是乐谱,即歌曲创作的原理需要用乐谱来说明,创作出来的音乐需要以乐谱形式记录下来,因此,学生最好能够懂得一定的乐理基础知识,会独立识读乐谱、用乐谱记录音乐曲调。目前生成谱例的方式有很多,常用的五线谱制作软件有Finale、Sibelius、Overture等。简谱制作软件也很多,如TT作曲家等。除运用软件输入谱面的方式以外,学生也可通过电脑音乐制作方式来制作谱面。需要指出的是,乐谱只是一种记录乐思的载体,乐思的激发不应受乐谱的束缚。但是乐思可见,则有助于学生彼此借鉴、分享和传承,甚至可以激发创作者以更多的表现形式演绎作品。以下是学生运用谱例改编呈现的音乐创作构思,创作和学习路径清晰可见。

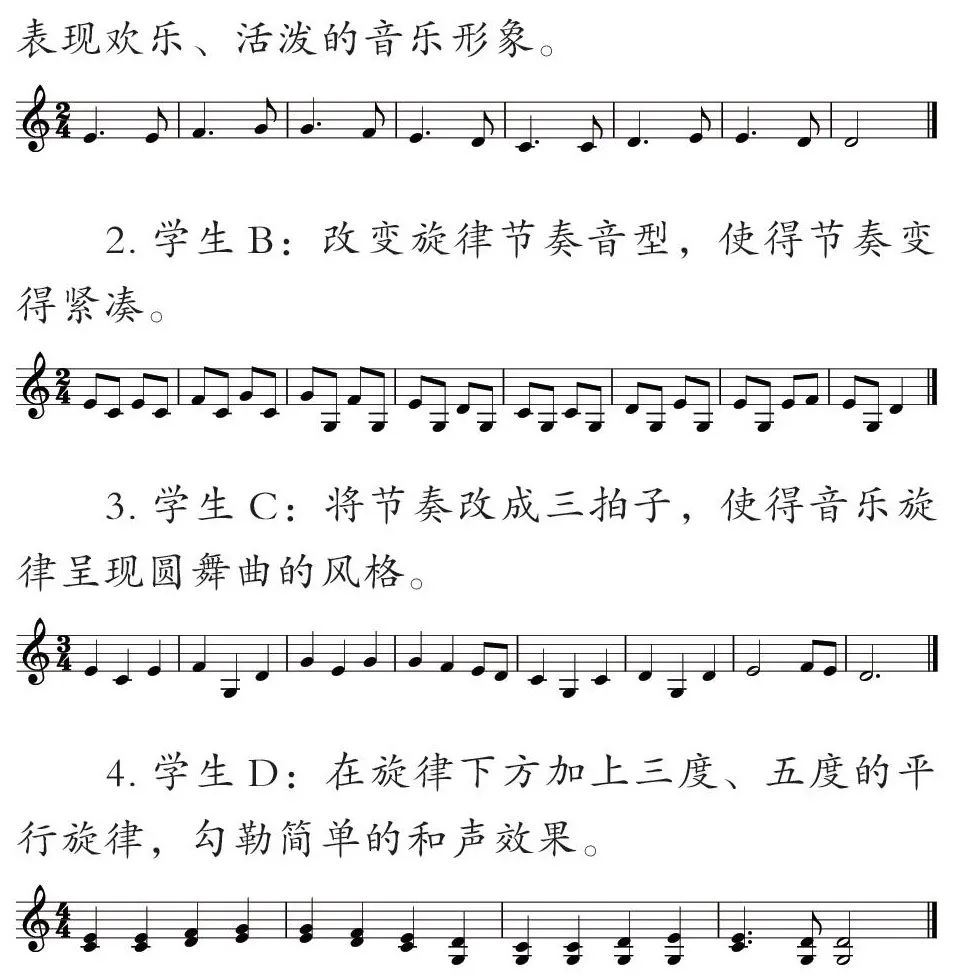

1.学生A:将4/4拍四分音符为主体的《欢乐颂》改编成2/4拍加附点音符的《欢乐颂》,表现欢乐、活泼的音乐形象。

2.学生B:改变旋律节奏音型,使得节奏变得紧凑。

3.学生C:将节奏改成三拍子,使得音乐旋律呈现圆舞曲的风格。

4.学生D:在旋律下方加上三度、五度的平行旋律,勾勒简单的和声效果。

《普通高中音乐课程标准(2017年版)》指出,音乐创作课程是培养学生艺术想象力和创造力的园地,也是学生进一步获得音乐基础知识和学习音乐基本理论的模块。同时,在主题音乐创作中给出这样的建议:可以运用人声、乐器去探索音响与音乐,能够进行与音乐有关的即兴创造。也就是说,音响可以是学生音乐创作汲取的材料(如图2)。一位学生以“校园的清晨”为例展开创作。早晨起来,他用手机录音软件录制了校园两侧街道的环境声、校园一角学生朗朗的读书声、操场晨练的声音、校园树林的鸟鸣声等。这些音响以多轨声音编辑,在音响的远近、声音的层次上做处理,形成校园清晨一道独特的“音景”。这种跨越乐音范畴的创作也是一种音乐创作。

三、运用数字音序和数字音频软件深入音乐主题学习

高中课标音乐创作模块内容指出,要鼓励学生运用数字音序和数字音频软件进行简单的音乐编辑和创作。结合多媒体技术的学习,高中生可将电脑多媒体技术应用于简单的音乐创作实践。通过选择不同的乐器,学生可创作出他们想创作的音乐,通过MIDI手段编辑音符、修改并量化音符、添加乐器、改变音乐速度以及编辑音频文件,实现音乐创作。

有了现代信息技术的支持,学生呈现的作品更为多样:不仅提供了手写版谱面作品,还提供了音响作品,如MIDI、WAVE或MP3格式的,也有将自己演唱内容录制成歌曲的。笔者还尝试将音乐制作技术引入虚拟课堂和现实课堂,让学生通过音频运用网站了解相关制作技术,摸索、安装、体验制作规律;学习视频链接技能,了解最新制作技术和音乐创作前沿,可居家自主创作音乐。这可以让学生更好掌握现代音乐创作手段与方式,提升学生音乐创作技能。在学生学习掌握了基本的软件操作方法后,笔者又引导学生利用音序器Cubase制作音乐主题片段。相信随着时代的不断进步,科技与音乐相结合的新型学习手段一定会给教学方式带来更大变革。

相比中学音乐其他模块课程,创作课更利于学生系统学习与掌握音乐的基础知识。它首先需要学生掌握基本的记谱知识,知道音乐构成的基本要素及其表现作用,如音阶、调式、节奏、节拍、速度、力度、音色、和声等。其次,懂得主题写作与旋律的发展手法,懂得歌曲的曲式结构,为歌曲编配伴奏的原理等。结合双课堂教学活动以及构建的内容资源,可从在线音乐主题学习、音乐创作体验、创造力、信息技术应用能力等维度展开量规设计(见表2)。

中学音乐创作与专业音乐表演和音乐创作不同,它反映了中学生内心的精神活动,需要用特别的思维方式对还没有发生的音乐形象展开丰富的联想与想象,经过一定的内心体验,最终运用音乐手段将内心体验转变成现实中的音乐音响。这种音响的表现形态或是歌曲,或是乐曲。实际教学中的量规设计重在激励、引导和拔高。音乐是表达情感的艺术,音乐创作既要表达创作者个人的情感,也要能够表达他人的情感,要用音乐表现各种音乐形象。这需要创作者充分发挥自己的想象力。因此,如何通过评估激发学生的音乐创作欲望,在创作中引导学生的创作思路尤为重要。音乐创作也是创造性的想象活动,在创造性方面比其他艺术更为突出。“创”是初次做、开始做,结果是前面没有的、新的;“作”需要方法、手段、技术。毫无疑问,音乐创作是培养创造力的过程,中学音乐创作更多地在于启发、激励学生的音乐创造力。

(作者系北京市十一学校龙樾实验中学音乐教师、艺术中心主任,高级教师)

责任编辑:孙建辉