基于智慧教育平台的化学课堂增值评价探索

2021-12-29黄躬芬黄丹青

摘要:基于智慧教育平台融合互联网思维和信息技术开展增值评价,发挥其生成性、动态性和发展性的功能,能激发学生学习的内驱力,提高教学效率,为学生的终身发展奠基。

关键词:化学教学评价;智慧教育平台;增值评价;学生发展

《深化新时代教育评价改革总体方案》指出,目前基础教育评价改革的重点之一是“探索增值评价”。增值是发展的具体化,增值评价是寻求对课堂教学育人成效的发展性评价。化学课堂中的增值评价是对学生参与化学课堂教学后,其化学学科核心素养在各自基础上进步幅度的评价。当前,信息技术已成为社会最具潜力的生产力,信息技术在教育教学领域快速发展,促使中学化学课堂教学方式发生重大变革,为实施课堂教学增值评价奠定了基础。

一、基于智慧教育平台的化学课堂增值评价的整体设计

快速、融合、极致、共享、协作、开放和创新的互联网思维正深刻影响着教育工作者的思想和行为。从教育实践角度看,为实现化学课堂教学活动的价值,教师应以学生的发展为主旨,遵循教学规律,以尽量少的时间、精力和物力,满足学生的个性化学习需求。融合互联网思维和信息技术的增值评价呼之欲出。然而,不少教师的人才培养理念仍停留在模式化、批量化的思维范式上,尚不适应信息时代教育多元化、个性化的需求。教师思维和实践模式僵化导致教育评价方式的标准化与学生需求个性化之间存在错位和矛盾[1]。当前,化学课堂教学改革的关键在于更新教学观念,利用教育信息技术变革课堂评价方式以改进教学。智慧教育平台是为教师、学生提供个性化教与学的有效载体,支持教学全场景应用,具有手写笔记实时收集、图像与文字识别、云端解题与批改、大数据智能分析等功能。

笔者遵循义务教育阶段学生的认知规律,初步构建智慧教育平台支持下的化学课堂教学增值评价模型,按照发展学生核心素养的要求,将其应用于教学,探索以下问题:如何将智慧教育平台作为载体和工具,建构化学知识的认知过程?如何改变传统一份试卷“评教”“评学”的评价方式,巧妙发挥信息技术手段在学习和评价中的独特作用,将聚焦“助考性”评价转移至聚焦“助学性”的过程性评价,实现精准教学?如何巧妙利用大数据精准评价学生的努力情况和进步程度,以唤醒学生学习的主体意识?

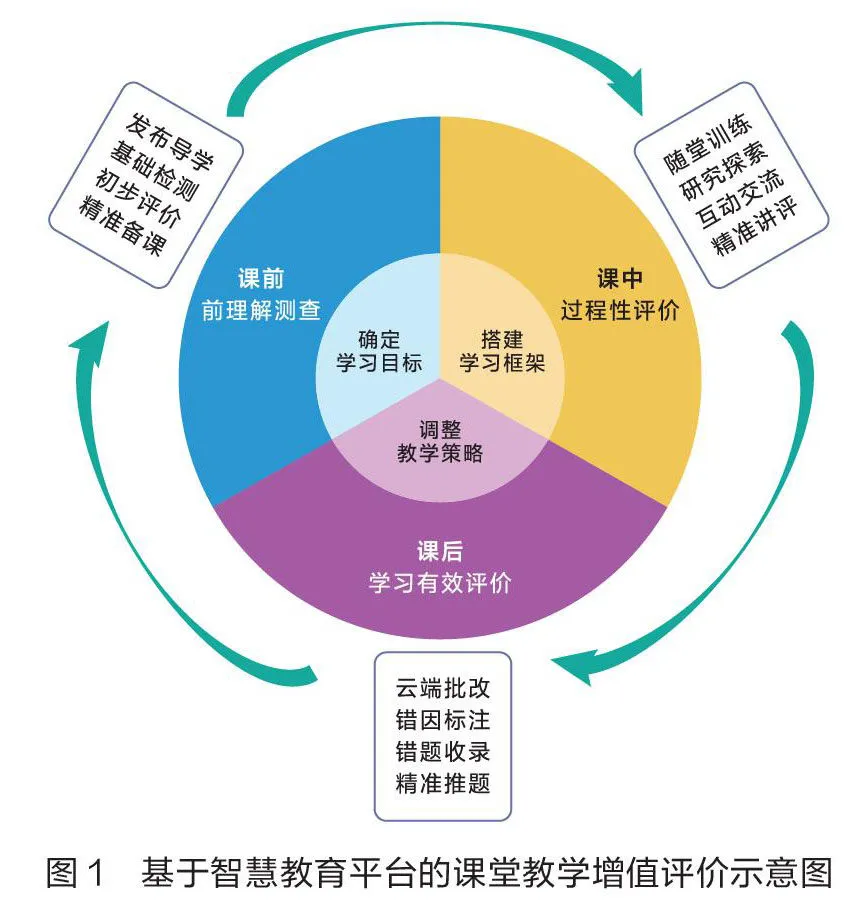

开展基于智慧教育平台的初中化学课堂增值评价,实际上是应用互联网思维和信息技术对课堂教学进行逆向设计。教师将预期学习成效、教学和评价任务、成绩评定在智慧教育平台上做交互设计,以智能教学核心技术作为辅助学生学习的认知工具,设计课前、课中和课后系统的知识链活动,将教学评价贯穿课堂教学的各个场景,呵护、培养、激发学生的学习兴趣和学习潜能,帮助学生克服学习中的认知困难,构建整体解决方案,内化所学知识,促进学生发展。基于智慧教育平台的课堂教学增值评价模型如图1所示。

课堂教学中的增值评价主要包含4个要素:评价目标(包括学生的学习基础、阶段性学习成效等)、评价内容(课程内容的掌握情况,包括知识和技能、情感态度、思维品质、学习方法等)、评价方式(包括学习表现情况、纸笔测试、学习影响因素调查等)、评价数据分析及效度验证(包括测评后效、分数解析、测评结果用于决策、研发记录等)。

基于智慧教育平台的教学主要包含3个阶段。课前,教师发布导学案让学生预习、作答,根据平台显示的学生导学案完成情况的数据和信息,对学生的前理解做出初步判断和评价,精准设计教学内容,也为课中增值评价奠定基础。课中,教师查看、分析学生课中作业,通过随堂练习,一键了解作业情况,包括学生个体进步情况和高频错题,完成课中精准讲评;查看学生真实作答原图及笔迹动画,还原学生学习行为轨迹,了解学生答题思路,实时对学生进行增值评价,同时纠正个别学生思维误区;通过平台互动点名功能、平板移动授课(交流)功能,增强评价的自主性、交互性和动态性。课后,教师应用平台云端批改功能,在线为学生框选、标注错因,让学生直观了解错因;针对平台自动收录的阶段性高频错题,进行问题重组或作业再设计;通过查看阶段性作业诊断报告,定位学生薄弱点,进行靶向纠错;通过查看学生作业答题时长及用时差异,了解学生个体之间的学习差距,进行个性化精准指导、点评;通过系统收集不同个体的错误及阶段性数据,归纳、分析错因,开展错题纠错等举一反三问题推送活动,让学生自主完成相应增值练习,并进行师生、生生交互增值评价。

二、例析化学课堂教学中基于智慧教育平台的增值评价

在义务教育阶段,初步接受化学启蒙教育的学生对抽象理论、化学核心概念没有感性认识基础,难以准确感知、建构这些理论或概念。笔者结合课例“化学反应中的质量关系”[2],以“如何在课堂教学中实现增值”为目标,呈现智慧教育平台支持下的抽象理论概念的学习认知、教学评价内容和过程,优化化学课堂教学。

(一)分析教学内容,设计评价目标

根据《义务教育化学课程标准(2011年版)》(以下简称《课程标准》)的学习要求,关于“化学反应中的质量关系”,笔者结合不同版本教材,将课程内容、教材内容转化为个性化的教学和评价内容,让学生认识“学习化学反应质量关系”的价值,即研究化学反应中物质质量对现实生产、生活的意义;引导学生用定量的方法研究化学反应质量关系;让学生在问题探究和实验探究中认识质量守恒定律,逐步树立守恒观,并能运用守恒的思想和质量守恒定律进行微观解释、说明相关事实和现象。同时,围绕化学反应中的质量关系的关键问题确定评价目标(见表1)。

(二)探索问题或任务的呈现方式,使增值评价有的放矢

笔者以学生的持续发展为根本,围绕“对质量守恒定律概念的理解”“从微观视角认识质量守恒定律”“用质量守恒定律进行微观解释”“运用质量守恒定律说明相关事实和现象”“元素守恒观和物质变化观的建立”等关键问题,从感性到理性,从定性到定量,从具体到抽象,从宏观到微观,探索问题或任务的呈现方式,并设计系列平行诊断式作业(或问题),使增值评价有的放矢。

1. 课前检测、评价及教学预设

教师布置有挑战性的主题任务,让学生认真预习教材、查找文献,学习相关内容后回答问题。教师实时检测、统计学生预习成果,并对预习结果开展具体明确的评价。依此,设计教学核心内容与任务逻辑结构关联图,梳理课时与单元的知识脉络关系,明确高阶思维的增长点;设计教学细目表,包括学生在知识内容、学科思想方法方面的达成层次;设计基于测评对象的测评表;设计指向目标任务的导学单,以及对应的学习规则与学习达标要求等。

2. 课中训练,实施过程性评价

以“质量守恒定律”概念为核心,根据《课程标准》要求,选择适合渗透学科核心素养的知识内容进行构建与呈现,经过课中理论推导,基于证据的实验推理,引导学生参照科学家的思考角度、方法来开展化学反应中物质质量关系的研究以得出相关结论。当学生理解质量守恒定律这一核心概念后,教师引导学生分析、解决实际问题,为学生搭建深度学习的脚手架,借助平台的手写笔记、实时收集、图像与文字识别技术,分析、建构本节课教学内容与学生前理解之间的逻辑关系框架。

3. 课后作业布置、评价及教学反思

教师聚焦学科核心素养发展目标,创设丰富情境和系列问题并组织探究活动,用综合性问题驱动学生主动思考、自主探究。教师通过智慧教育平台有效检测、发现学生学习障碍,关注学生知识结构化水平、认识角度与思路的建构、问题解决能力的达成;通过智能平台基于知识图谱进行自适应推送,挖掘学生潜在的学习能力,将可能变为现实,助力学生阶段性学习进阶,实现学习的深度发生。

以下是课前、课中、课后问题(或作业)及设计意图示例:

【课前作业示例】成语“点石成金”本意为古代术士的一种法术,即能使石头(主要成分为石灰石)变成黄金。请预习“质量守恒定律”有关内容,判断“点石成金”本意的科学性,并简要说明原因。

设计意图:引导学生有意识地学习本节课相关化学知识,重新思考成语“点石成金”本意的科学性,激发学生的学习欲望,同时用智慧教育平台诊断学生当前的实际发展区,探索“质量守恒定律”概念教学的最近发展区,设定精准的学习目标;建立基于自主、合作、探究等的学习规则;明晰需要完成的各种具体任务,针对不同层次的学生提供不同的帮助。

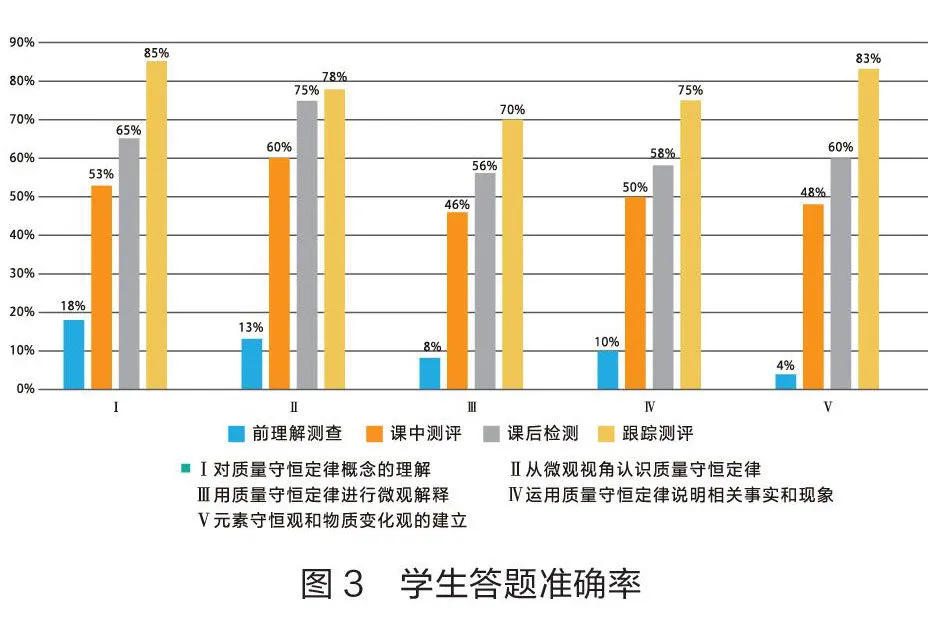

【课中作业示例】某新型火箭推进剂在火箭发射过程中,发生反应的微观过程如图2所示。下列说法错误的是( )。

A.反应前后原子种类不变。

B.反应前后氧元素质量减小。

C.反应前后分子种类改变。

D.生成物丙和丁的分子个数比为3:4。

设计意图:以火箭推进剂的燃烧反应为载体,综合考查学生的元素观和守恒观,初步检测学生的模型认知能力,即检测学生能否从宏微结合视角理解化学4jVnORK0T0Xnh6oSv747Pg==反应过程中的微粒种类、微粒数目、元素质量变化情况。智慧教育平台诊断结果表明,76%的学生能比较熟练地认识化学反应中质量关系并灵活运用质量守恒定律。

【课后作业示例】(1)在燃气中加入少量有特殊气味的乙硫醇(CHSH),可及时发现燃气泄漏。若乙硫醇燃烧的反应为2CHSH+9O→ 4CO+2+6HO,则为( )。

A.SO B.CO C.HS D.SO

(2)某条件下4种纯净物甲、乙、丙、丁在一密闭容器内充分反应,测得物质甲、乙、丙、丁反应前质量分别为2 g、24.5 g、2 g、1 g,反应后质量16.9 g、0 g、2 g、 g。则为 。物质丙可能是 (填“反应物”“生成物”或“催化剂” )。容器中发生的化4jVnORK0T0Xnh6oSv747Pg==学反应属于 (填反应类型)。

(3)已知:在同一化学反应中,若有元素的化合价升高,则必有元素的化合价降低。铜暴露在空气中生成铜锈[主要成分为Cu(OH)CO]的过程中,空气中参与反应的物质是 (填化学式)。

设计意图:教师通过前两道题从定量的视角考查学生对物质质量定律能否灵活运用。前者以乙硫醇与氧气反应为载体,用来检测学生能否根据化学反应前后元素种类守恒、原子数目不变等规律书写化学式;后者根据4种物质充分反应前后各物质的质量变化情况来判断化学反应类型及反应物、生成物与催化剂。作业(3)中教师将质量守恒定律巧妙运用于铜生锈的新情境中,用综合性、应用性问题激发学生学习潜能。92%的学生判断铜一定要与空气中的HO、CO发生反应。是否有氧气参与反应,大多数学生茫然无知。鉴于学生尚不了解氧化还原反应,教师引导学生结合题目信息进行深度思考:根据“反应过程中有元素的化合价升高,则必有元素的化合价降低”,Cu变成Cu(OH)CO时铜元素化合价升高,氢、碳元素的化合价不变,则只有氧元素的化合价降低。因此,铜生锈过程中,参与反应的物质一定包含空气中的O。

(三)运用智慧教育平台,实施增值评价

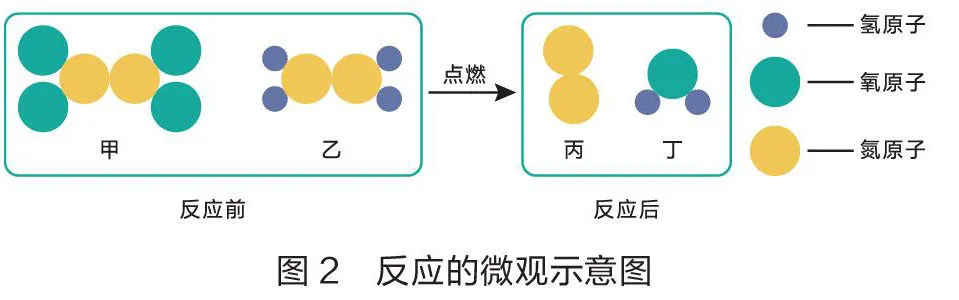

在授课的同时,笔者对本节课5方面核心内容,设计系列平行诊断试题(以客观题和主观题形式呈现),抽取某校九年级学生为测查样本,通过四评,即前理解测查、课中测评、课后检测、阶段跟踪测评,借助智慧教育平台实时得到诊断结果(因篇幅限制,仅展示其中一组数据,如图3)。

通过数据分析,可以欣喜地看到学生从前理解测查、课中测评、课后检测到跟踪测评,都取得不同程度的进步,其中对核心内容“元素守恒观和物质变化观的建立”进步最为显著。如此,笔者借助科学准确的数据信息分析,诊断确定学生的学习起点,用质性或量化的方法评价学生的过程性、阶段性学业水平和学科核心素养的阶段发展水平,将学业成绩与进步作为增值评价的核心,激励学生不断地克服困难,体验进步和成功的喜悦,及时了解自身学习方法或策略的优势,以点滴进步激励自我,增强信心,保持学习的欲望和兴趣,并不断丰富他们的生命内涵、培养健全人格。这其中,学习成效检测是基础,教学改进是行动,增值评价则是联结检测与改进的纽带。通过课前检测,了解学生已经知道什么、理解什么、能够做什么,教师明确新授课哪些内容值得学生再理解(如质量守恒定律概念),哪些内容是期望的增值理解(如元素守恒观和物质变化观)。教师根据学生的课堂学习起点,确定更明晰的教学目标;通过课中测评数据,体察学生的学习理解程度,了解学生是否已经达到预期学习效果,评价学生通过努力所发生的变化,及时调整教学策略,重构教学框架;通过课后检测,反思课堂教学的有效性,如哪些活动可以使学生获得知识和技能,哪些教学方式更恰当,哪些学习材料和资源更合适,实时改进教学和评价行为,调整教学策略,为后续更有针对性地设计和组织教学活动奠定基础。

三、运用智慧教育平台开展增值评价的价值与反思

从学生发展层面看,基于智慧教育平台的增值评价体系集主体交互性、全面发展性、动态生成性于一体,符合新时代育人要求。课堂教学核心使命是教好每个学生,让每个学生置身于一个教、学、评各个环节相互支持的学习系统中,以提高学生的生命质量为出发点,以“促学”为目的,持续、精准地监控和检测学生不同学习时段的学习表现,查找不足并及时查漏补缺,有效地推动学生进行深度学习。当然,关乎学生发展的内涵指标是多方面的,既有知识技能的达成,也有学习能力的培育,更有综合素养的养成,而每一个指标的实现都是一个循序渐进的过程。

从教师发展层面看,增值评价是教师专业发展的“催化剂”。首先,教师应以培养学生的学科核心素养为使命,吃透《课程标准》,以“促教”为目的,设计不同学习时段的有驱动性的作业(或问题),并在评价和指导学生学习的过程中不断审视增值评价目标的准确性、问题设计的有效性。其次,教师利用智能技术,多渠道、多视角、多层次、多形式地发现和分析学生的学习行为或学习效果,了解学生的学习起点、学习过程、学业水平增长点以及化学学科核心素养发展的增值情况。这一过程考验教师的信息检索能力、信息评估能力、信息组织能力、信息协同能力、信息分析和表达能力。教师只有重新审视自己,将评价理念由“教师中心”转向“学生中心”,才能满足学生多样化、个性化的学习需求,树立“以评促教”的科学评价观,并在促进学生发展的同时实现自身专业素养的发展。

“大数据将为人类的生活创造前所未有的可量化的维度,并成为新服务和新发明的源泉”[3],数字化信息革命的浪潮悄然改变着化学课堂教学范式。在今后的教学实践中,教师应围绕以下几个方面进行深入研究:融合信息技术的发展,基于对《课程标准》和教材内容的分析,优化化学课堂教学增值评价框架;根据化学学科核心素养培养要求,建立化学课堂教学的评价标准及学生素养发展的进阶水平指标;选取具有代表意义的教学内容展开研究,结合增值评价体系和进阶发展标准,巧妙运用智慧教育平台,VX4xArxjDGmYHE+VwFoIvQ==评价不同学生的化学学科核心素养的发展程度;根据学生学科核心素养发展状况,探索、优化中学化学课堂教学策略。

注:本文系2020年度福建省基础教育课程教学研究课题“基于核心素养的初中化学课堂学习评价的实践研究”(课题编号:MJYKT2020-072)的阶段性研究成果。

参考文献

[1] 王会军.互联网思维下教师教学理念与行动的重构[J].课程·教材·教法,2017(8):92-96.

[2] 江琳才.义务教育课程标准实验教科书九年级化学上册[M].北京:科学出版社,2004.

[3] 郭炯,郑晓俊.基于大数据的学习分析研究综述[J].中国电化教育,2017(1):121-130.

(作者黄躬芬系福建省闽侯县实验中学校长,高级教师;黄丹青系福建省普通教育教学研究室教研员,特级教师,正高级教师)

责任编辑:祝元志