信息化环境下化学核心课程资源的定位与研发

2021-12-29谢明阳

摘要:数字教材是我国基础教育数字化课程资源中的核心资源。在设计开发中,应结合数字教材定位及学科教学需求,探索信息化环境下核心课程资源的定位及呈现方式。对于化学数字教材而言,应基于纸质化学教材中的实验环节,设计开发具备示范性、适切性的实验视频素材,并利用微距摄影、延时摄影、热成像、标注引导等信息技术手段攻克传统实验教学中的难点与痛点,助力化学学科育人目标的达成。

关键词:中学化学;数字教材;课程资源;实验视频;信息技术

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订版)》中明确提出了“应重视化学教材信息资源平台的建设,促进化学教材的信息化发展”的要求,并鼓励教师运用信息技术提高课堂教学效率和质量,强化信息技术与化学教学的深度融合。随着我国教育信息化工作的全面推进,数字教材作为基础教育数字化课程资源中的核心资源,其研发建设在近十年间取得长足进展[1]。2021年,教育部将“印发数字教材管理办法,加强数字教材建设与管理”纳入年度工作要点,并提出“各地可根据本地实际和学生需求购买配套数字音像材料,鼓励教材出版单位采取互联网下载的方式免费提供与教材配套的数字音像材料”。

当前,化学学科教学距离与信息技术深度融合的目标仍有较大差距,存在资源种类单一、优质资源缺乏、内容或呈现方式陈旧、师生信息化应用手段单一等问题[2]。在学科层面上,化学学科的信息化资源研发以散点式的解决单独教学问题的主题探究类资源为主,缺乏系统性、普适性的课程资源建设探索。而数字教材、微课等课程资源的研究偏向于学习认知理论与信息技术领域的结合,缺少深入学科内部的、基于实际教学需求的融合式探索。做好数字教材与化学学科教学的深度融合,对落实信息技术在化学学科教学中的常态化应用,助力学科育人目标的达成具有重要意义。笔者近年来致力于化学学科数字资源及数字教材产品的研发与应用。本文将基于学科教学、教育技术、数字出版的融合视角,通过文献调研、模型搭建、案例分析等方法,以人教化学数字教材中的实验视频系列的研发为例,对当前信息化环境下化学学科核心课程资源的定位及研发进行简要的分析与探讨。

一、定位研究

(一)尊重化学学科特点,明确核心教学问题

《义务教育化学课程标准(2011年版)》在化学学科课程性质中明确指出“化学是一门以实验为基础的学科”。化学实验作为教学手段在培养学生科学习惯和动手能力的同时,也能够帮助学生深入地认识和体验学科本质。在我国现阶段的中学化学课程中,元素化合物知识与化学原理和规律穿插出现,螺旋上升[3]。化学教学实验一方面是呈现学科事实性知识的主要载体,另一方面又为学科理论性知识的探究和归纳提供问题情境,同时还承载着帮助学生初步掌握科学实验方法论及实验操作技能的基础作用。在人教版化学教材中,以实验为基础的科学探究活动贯穿了整个中学化学的课程设计(见表1),是具备化学学科特点的最重要、最常见的教学活动。

(二)聚焦一线需求,定位教学痛点

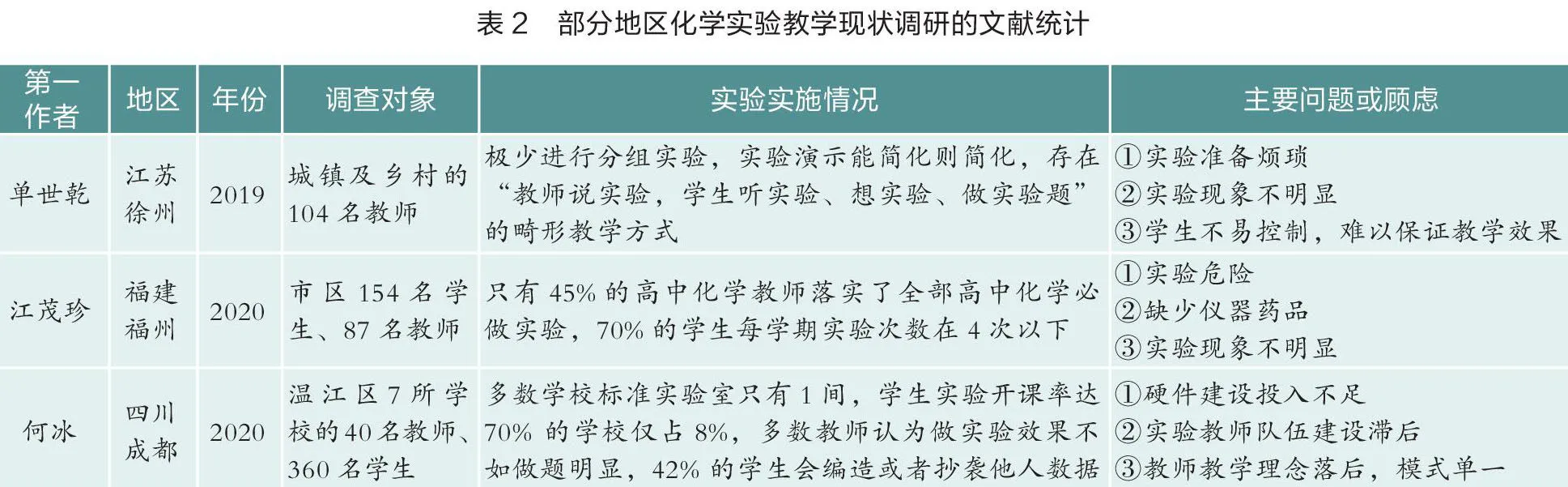

目前,我国基础教育阶段化学实验教学的实施情况参差不齐(见表2),特别是在教育欠发达地区、农村地区和应考压力较大的地区,学生动手的分组实验很难落实,教师在课堂上实验演示的频次也远低于教材中实验环节的数量[4][5][6]。

文献中近八成化学教师对实验教学的重要性具备共识。造成实验教学实施困难的原因较为复杂,一方面是客观条件限制,如实验室不足、实验药品管制或器材短缺、实验员不足、教学课时紧张等;另一方面则与教师实验能力不足(实验流程不熟悉、实验操作不规范、对部分实验有畏难情绪)、学生不易引导等主观顾虑有关。

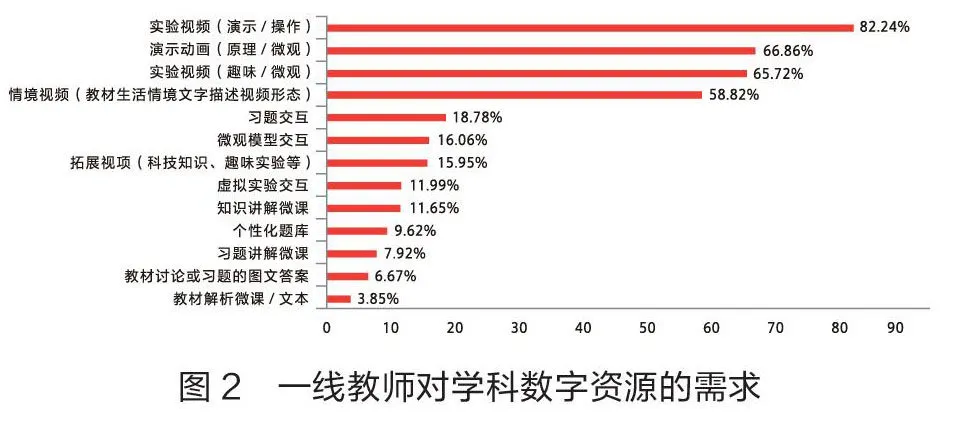

(三)调研一线实际情况,确定解决方案

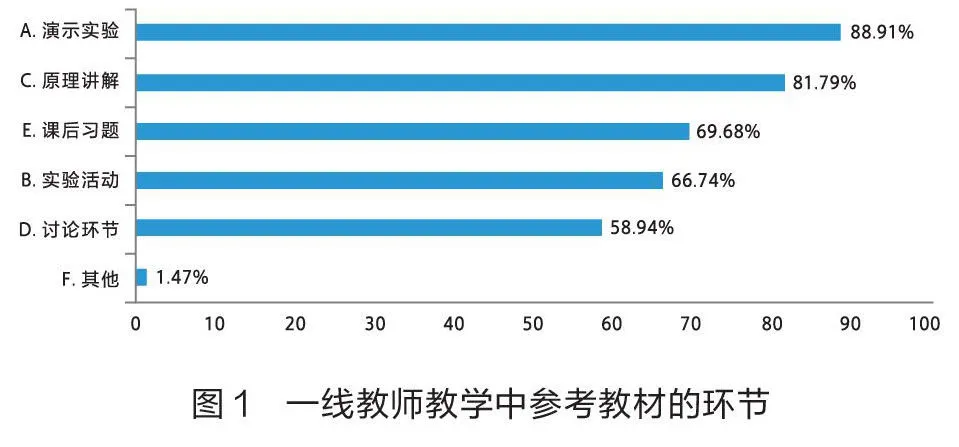

笔者在2021年3月针对化学学科信息化教学环境及需求,对北京、重庆、广西、新疆等地884位中学化学一线教师及教研员进行问卷调研。结果显示,教学演示实验是当前教师最依赖教材的环节(如图1),实验视频类素材也是学科教师最为看重的内容(如图2)。教师认为,实验类环节在学科整体知识中具备不可替代的重要性(57%),虽然实验视频无法替代学生动手实验及教师实验演示,但在遇到药品管制、操作困难、课堂时间不足等困难时,实验视频类资源能够作为辅助手段提供信息化备选方案(74%),帮助学生突破理解难点并提高教学效果(68%)、提升课堂效率(38%)。

随着我国教育经费的持续投入和“三通两平台”工作的推进,目前大部分学校已初步具备支撑信息化教学的硬件条件。接受问卷调研的化学教师中,97%会使用PPT进行日常教学,且经常使用的教师占比超过67%。教师与学生在互联网上查找与实验相关的资源时,普遍面临搜索出的资源质量差、重复性高、版本老旧、与知识点不匹配、需要付费等问题。

因此,在化学数字教材的内容研发设计中,我们应针对教材的实验教学环节,以实验演示视频为核心,结合原理讲解动画、虚拟实验交互、实验讨论参考等辅助资源,聚焦化学教学中的关键问题,促进化学教学与信息技术的深度融合。

二、研发特点

(一)明确产品自身定位,助力教育公平

人教化学数字教材是第三代人教数字教材的学科品种,融教材、数字资源、学科工具、应用数据于一体[7]。教育部在《2020年教育信息化和网络安全工作要点》中提出,推进中小学数字教材在学校的普遍化、常态化应用是人教数字教材建设的重点任务。人教化学数字教材的核心使命是通过提供具备示范性、适切性的基础资源,为解决传统教学中的痛点和难点问题提供备选方案,填补不同区域教师教学资源的“数字鸿沟”,利用信息技术助力实现教育公平。

以高中必修第一册第二章“科学·技术·社会”栏目“验证次氯酸光照分解产物”的数字化实验为例,该实验能够帮助学生直观地认识氯气与水的反应及氯水的成分,加深对含氯元素物质之间转化的理解。由于数字传感器价格昂贵,大部分学校不具备演示条件。数字教材以视频形式对传感器及其数据采集装置进行实拍及组装介绍,并完整呈现数据采集的过程及结果,能够帮助没有实验条件的师生对数字化实验的仪器及流程建立直观的认知。该视频还可作为探究素材,在内容上与【实验2-8】“次氯酸的漂白性”中的宏观现象呼应,更好地帮助教育欠发达地区的学生以宏观和微观结合的视角理解次氯酸的性质。

(二)规范研发流程,助力教材隐性知识的显性表达

高清实验视频系列的开发具备教育、技术、出版三种属性。在开发流程上,从脚本到成品都严格遵守出版规范。数字教材责编通过与人教社纸质教材编者、教育发达地区一线教研员共同打磨实验方案及脚本,保证实验视频内容的科学性、过程的示范性以及知识边界的适切性。相对于纸媒载体,数字教材可以通过视频方式将规范的实验操作手法和完整的实验操作流程直观地呈现出来,助力教材隐性知识的显性表达[8]。例如,在九年级下册实验活动“一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制”等学生必做实验中,涉及固体药品称量、液体量取、液体倾倒、加热、容量瓶的使用等大量操作。与教材编者及一线教研员合作打磨的具有规范性操作的演示视频,能够更好地支持学生在实验活动课前模仿学习,在课后复习观看,有效提升课堂效率及教学效果[9]。

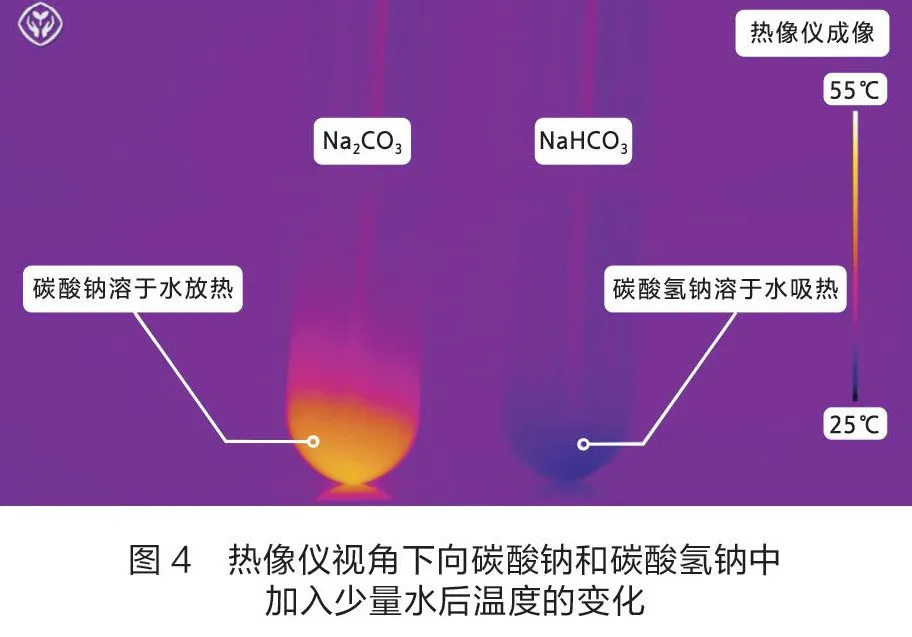

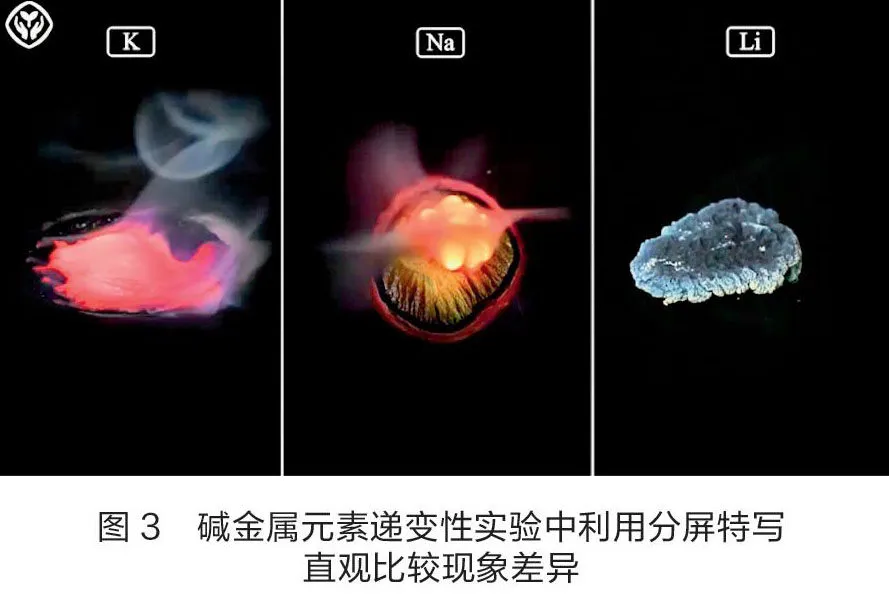

(三)甄选优质技术,突破传统教学难关

2019年11月,教育部在《关于加强和改进中小学实验教学的意见》中提出,应当创新实验教学方式,“促进传统实验教学与现代新兴科技有机融合,切实增强实验教学的趣味性和吸引力,提高实验教学质量和效果”。在2017版高中新课标配套数字教材的开发中,人教数字教材与中科大梁琰老师“美丽科学”团队开展合作,在提供示范性操作及高清特写现象的基础上,对于因受时空限制而在现实世界中无法观察和控制的事物和现象、变化太快或太慢的过程,利用微距摄影、延时摄影、分屏技术(如图3)、热成像(如图4)等技术手段,共同探索趣味科普与常态化教学的融合。通过增强实验教学的趣味性,运用直观的视觉刺激加深学生对这类反应动态变化的记忆和理解,突破了传统实验教学的难点。

(四)借鉴教育技术研究成果,改进视频呈现模式

对于教材中的简单实验,结合学生对短视频类素材的观看习惯以及课堂教学环境下教师的使用习惯,实验演示视频时长多在1~2分钟。对于较为复杂的综合实验,则按实验环节进行拆分后与教材位置匹配。

在视频的场景呈现上,不同于市面上以画面效果为优先但缺乏必要操作步骤的趣味实验视频,以及实验员全程操作但缺乏剪辑重点、烦琐冗长的传统教学实验视频,我们灵活运用视频剪辑技术,保障在展现关键性操作及现象细节的同时,最大限度地让画面简洁、明了,并以教材实验环节的文字描述为参考,进行操作引导与现象描述。

在字幕呈现方式上,参考字幕对学习效果影响的相关研究[10],综合实验教学视频画面中蕴含大量有效信息的特征,我们选择无字幕有提示的标签模式。重点提示的标签内容通常为重要的实验步骤提示、物质分组标注、操作要点提示或重点现象描述。标签提示位置位于相关区域附近(如图4),在减轻学生认知负担的同时,保留学生对实验画面整体的视觉注意力,加强对重点细节的提示,提升学习效果。

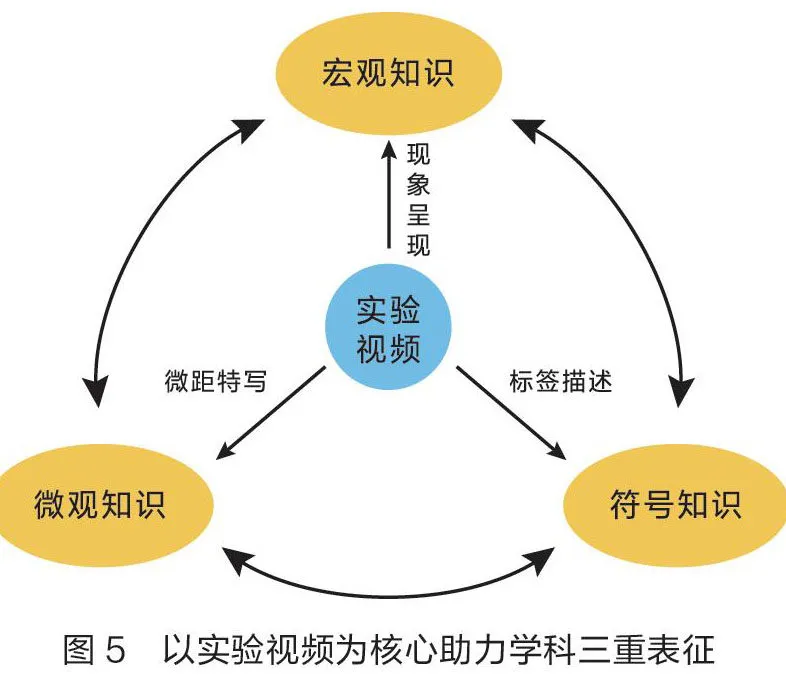

(五)运用三重表征,助力学科素养

化学学科的三重表征是指呈现宏观知识、微观知识及符号知识的外在呈现形式和在头脑中的加工与呈现形式[11]。人教化学数字教材在实验镜头的设计和剪辑中,适当地运用了关于现象描述、操作重点、物质种类、反应方程式等标签提示,将探究过程与方法、科学语言的规范描述及化学符号表征与实验活动紧密融合。在实验呈现中,用清晰的现象提供对宏观世界的观察,通过微距特写、模型动画助力学生对微观世界的想象,利用标签承载学科的语言表征,以教学实验为实例搭建宏观现象、微观结构、化学符号的桥梁,不断强化学生在不同表征间转化的意识与能力(如图5)。

(六)多种类资源集群,支撑信息化环境下的实验探究活动

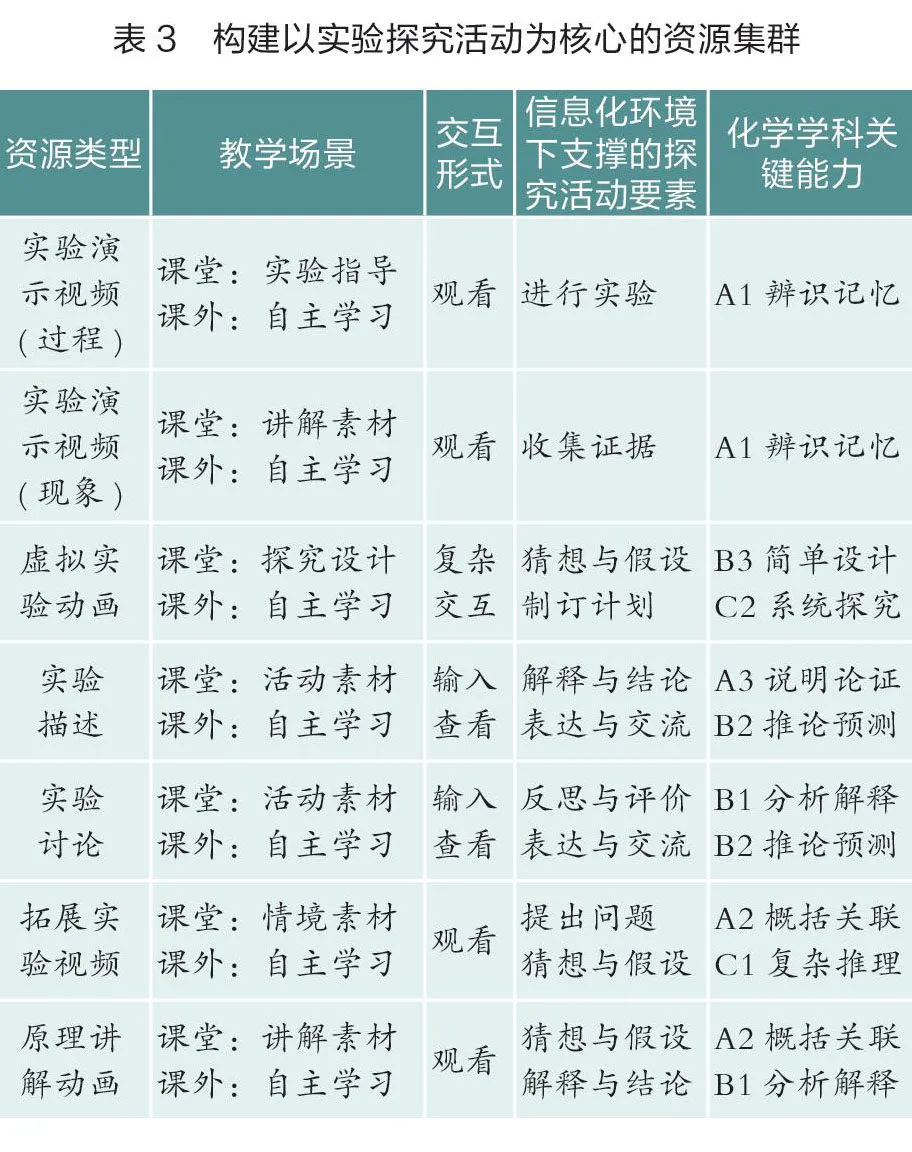

针对化学教材中最核心的实验探究活动,除高清实验视频外,数字教材依据不同教学内容和教材环节的需求,设计研发了能为学生自主探究提供实验方案设计的虚拟实验动画、供学生参考的实验现象描述文本、可供教师问题引入的拓展实验等多种类资源。以教材中的实验探究活动为核心,多角度支撑信息化环境下师生的实验探究活动(见表3)。

三、反思及展望

在近几年数字教材实验环节相关资源的研发过程中,我们也遇到了一些困难与问题。希望通过进一步反思与探讨,更好地发挥数字教材核心课程资源的作用。

(一)信息化环境下的实验呈现与经典实验方案预设存在差异

教材中的实验设计通常以教师课堂演示或学生活动为预设,确定实验方案时不仅考虑现象的呈现,还包括实验操作技能及实验科学方法潜移默化的影响,并兼顾课堂实验的危险性、污染性、反应时间、经济性等各种因素。在数字教材实验视频的研发中,因视频呈现方式、观察尺度与传统现场演示不同,与部分实验方案适配度不佳。特别是涉及微距特写时,因拍摄条件及镜头采光与肉眼存在差异,部分实验会出现与宏观视角下预期不一致的情况。

例如,必修第二册【实验7-7】葡萄糖与氢氧化铜反应的实验中,教材实验新制氢氧化铜的实验方案为在2 mL 10%的NaOH溶液中滴加5滴5% CuSO溶液,在该浓度下新制氢氧化铜无法观察到明显的沉淀现象,只能观察到溶液微微呈蓝色。若要在微距镜头下拍摄到该反应逐渐转变为砖红色沉淀的过程,溶液浓度应为教材实验方案的10倍以上(如图6)。在教材基础实验资源开发的过程中,如何把握微观实验方案与宏观实验方案的变更尺度,以及确定不同视角下的实验方案,是个难点。以课堂示范性和教学性为优先的活动设计与以屏幕显示效果为优先的拓展性资源在融合时如何达到最佳效果,需要在后续研发时不断探索。期待纸质教材在编撰时同时纳入对信息化教学呈现方案的考量,通过纸电联动配合,为师生提供层次更丰富的活动方案。

(二)交互模式亟待丰富,探究活动的过程需要引导

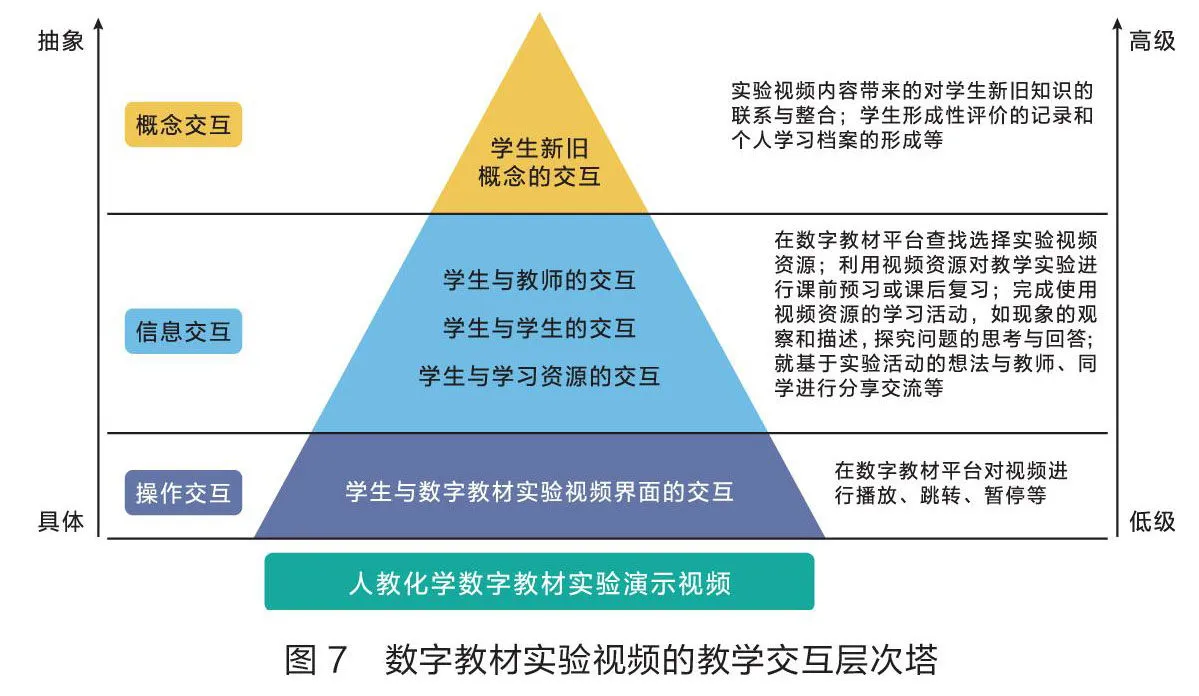

化学实验教学活动是学生在教师或教材引导下对一些人类已知但学生未知的原理或现象进行探索并快速取得实验结果的过程[12]。除了学生的实验操作技能以外,实验能力还包括问题发现、实验方案设计、观察、综合分析与抽象概况等各方面的能力素养[13]。目前,数字教材中对于实验环节的处理较为单一,在没有教师教学活动引导的情况下,只能对学生观察和操作等较初级实验能力的培养起到帮助。从信息化资源的交互模式层面分析,数字教材对实验环节的处理已具备了操作交互及概念交互属性,但是在信息交互层面存在欠缺(如图7)[14]。

在后续的工作中,我们需要加强教学素材与平台功能的深度融合,利用数字教材的交互性搭建探究支架,支撑信息化环境下的实验探究活动,实现纸质教材隐含的探究要素的显性化,同时做好对探究流程的引导。从平台角度,应利用数据共享支撑教学活动中的师生、生生、人机交互,通过即时反馈机制降低学生的学习认知难度,增强学生的学习动机,提升学习效果和质量。这样一来,以高清实验演示视频为素材基础,以实验讨论文本、虚拟实验设计工具、实验记录页面交互以及师生互动平台为辅助,数字教材可支撑师生开展丰富的教学活动,培养学生的观察能力、逻辑能力、创新能力,助力学生的学习由浅层学习向深度学习转化,实现化学学科的育人价值。

(三)期待以平台与数字化实验结合的方式推进信息技术与化学教学深度融合

近年来,数字化实验一直是化学学科实验教学与信息化结合的热点。数字化实验能够直观反映各种量的变化,支持对原理的深入探究,有助于促进学生化学思维的发展。随着国家教育经费投入的增加以及各种手持传感设备的发展,数字化实验的普及程度也在逐步提高。越来越多的中学配备了气体浓度、离子浓度、温度等传感器设备。同时,利用手机作为数据终端搭配小型、价廉的外设进行颜色拾取、热成像拍摄、微距拍摄等新型传感设备应用逐渐兴起,为实验教学带来更多可能。

人教数字教材可以在传统教学实验基础上,设计更多的数字化实验内容作为拓展补充,为没有数字化实验条件的师生提供参考素材。随着数字化实验与常态教学应用的逐步融合,数字教材若能为数字化实验外设或程序提供技术接口,为数据的收集和处理提供支持,则能发挥出基础应用及基础链接的作用,在支撑信息技术与化学教学深度融合的道路上更进一步。

参考文献

[1] 王志刚,沙沙.中小学数字教材:基础教育现代化的核心资源[J].课程·教材·教法,2019(7):14-20.

[2] 李贺,沈灵亮,钱冬明.我国薄弱地区教育信息化现状调查分析[J].电化教育研究,2017(8):50-54.

[3] 王晶.融合学科核心素养的高中化学教科书编制——简析人教版《普通高中教科书化学·必修》的变化特点[J].中学化学教学参考,2019(15):1-4.

[4] 单世乾.初中化学实验教学现状调查及反思[J].化学教与学,2019(11):17-20.

[5] 江茂珍.高中化学课堂有效落实必做实验的调查与对策[J].基础教育论坛,2020(19):9-12.

[6] 何冰.中学化学实验教学现状的调查及思考——以成都市温江区为例[J].教师,2020(2):67-68.

[7] 沙沙,余宏亮.我国中小学数字教材的发展历程与技术演进[J].中小学数字化教学,2019(12):5-8.

[8] 刘竟男,宫丽红.高中化学教科书中“潜台词”的研究[J].化学教育(中英文),2020(13):11-16.

[9] 郑会勤.微视频技术在基础化学实验教学中的实践应用[J].化学教育(中英文),2019(22):82-87.

[10]庞丽.教学视频中字幕呈现方式对学习效果的影响研究[D].天津师范大学,2019.

[11]张丙香,毕华林.化学三重表征的含义及其教学策略[J].中国教育学刊,2013(2):73-76.

[12]毕华林,万延岚.化学的魅力与化学教育的挑战[J].化学教学,2015(5):3-7.

[13]叶剑强,陈迪妹.当前国内科学实验能力的研究现状及启示[J].化学教育(中英文),2019(1):82-87.

[14]陈丽,王志军.三代远程学习中的教学交互原理[J].中国远程教育,2016(10):30-37.

(作者系人教数字出版有限公司高级编辑)

责任编辑:牟艳娜