基于POE教学策略的线上教学设计

2021-12-29胡佳王祖浩

摘要: 在互动平台和虚拟实验室辅助下,采用POE教学策略引导学生开展线上自主探究学习与小组合作式学习,可以充分调动学生自主探究的积极性,培养学生解决问题的能力和科学探究精神。本课例的设计亦可为高中化学线上教学提供有益的参考。

关键词:线上教学;POE教学策略;84消毒液;虚拟实验

2020年新冠肺炎疫情期间,教育部倡导线上教学,由此引发了教育界人士对线上教学的深入思考。“完全线下”到“完全线上”,教学模式突变让很多教师不适应。如何更高效地利用信息技术弥补传统教学中的不足,突破传统教学的壁垒,实现学生知识和能力的提升。下面,基于POE教学策略,探讨含氯消毒剂线上教学设计。

一、教学策略

POE(Predict-Observe-Explain)教学策略是通过“预测—观察—解释”展开教学的策略[1]。教师实施POE教学策略旨在使学生初步学会搜集各种证据,对物质的性质及其变化提出假设且能从问题和假设出发,设计实验方案,对实验信息进行加工并获得结论,从而强化学生的证据推理能力,培养学生的科学探究精神。

化学是一门基于实验的学科,若采用“完全线上”的方式教学对实现化学教学目标而言比较困难。例如,教师的实验演示,学生设计实验、观察现象、收集证据以及分析推理等,都会受限于线上的虚拟空间,无法充分地展示实验教学的过程。此外,空间距离的隔阂对课堂氛围及教学效果也有一定程度的影响。但是线上教学时,以化学虚拟实验室作为载体,采取POE教学策略教学,有助于激发学生对化学的兴趣,并在提升学生对课程的关注度与参与度方面有较大优势。

二、教学内容与目标

次氯酸和次氯酸盐的性质是高中化学元素化合物知识的重要内容。在学习了氧化还原反应、氯气和次氯酸性质的基础上,学生以“84消毒液”为例探究次氯酸盐的性质。教师基于学生的知识储备与认知基础,引导学生巩固强化已有知识,采用POE教学策略,让学生经历探究含氯消毒剂性质的过程,培养学生实验设计的能力和由现象探求本质的科学思维能力,同时亦可使学生感受化学知识在生产和生活中的应用,并增强学生“从生活中学化学,到生活中用化学”的意识。参与含氯消毒剂探究活动的是刚学完必修1第四单元的高一学生。这些学生刚学过“非金属元素氯的单质、化合物都是常见消毒剂的主要成分”。先修内容的学习对学生探究含氯消毒剂的组成和性质起到了铺垫作用。积极开展探究式教学,创设问题激发学生对化学的兴趣,这是化学新课程的要求。学生具备基本的观察能力和实验设计能力,有利于更好地探究含氯消毒液的性质。

含氯消毒剂的教学要与生活联系,同时教学应落实化学学科核心素养培养。为此,笔者确定本节课的教学目标如下:第一,知晓次氯酸的强氧化性及次氯酸盐产品杀菌消毒、漂白的原理;了解“84消毒液”的制取方法、性质及使用注意事项。第二,经历探究含氯消毒剂性质的过程,通过观察、讨论、实验等多种方式进行学习,提高实验探究能力和由现象探求本质的科学思维能力。第三,结合所学知识,提出猜想,设计实验探究方案;在POE教学策略指引下进行科学探究,形成“组成—性质—应用”的观念。第四,感受化学知识在社会生活中的应用,增强“从生活中学化学,到生活中用化学”的意识;通过猜想、实验和交流讨论,感悟生活现象所蕴含的化学原理,敢于质疑,积极合作解决问题。

三、教学思路

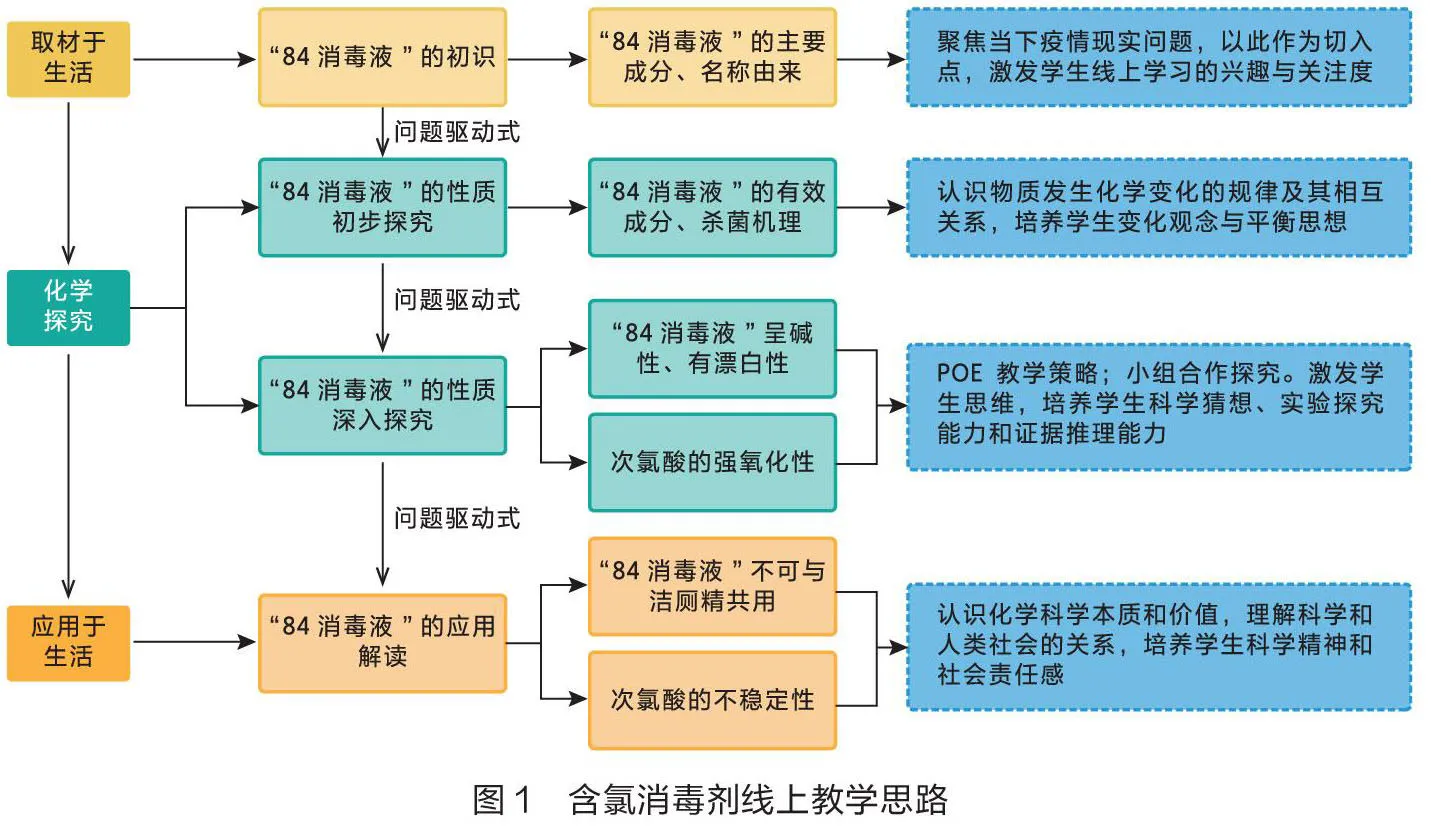

课题设计主线为:生活→化学→生活。以新冠肺炎疫情下消毒剂的使用为话题,引入自主探究学习情境。学生通过初识“84消毒液”、探究“84消毒液”和解读“84消毒液”3个主题活动,对日常家庭消毒用品中含氯消毒剂“84消毒液”的性质进行探究。教师在线上活动中进行一系列问题驱动式的引导,以POE教学策略组织教学,设计猜想、实验观察、讨论、解释、归纳等教学环节,让学生在完成NaClO及HClO性质等知识的意义建构同时,提高科学猜想和实验探究的能力,体验“组成—性质—应用”的科学探究方法,进一步体验从生活中学习与应用化学的乐趣。

含氯消毒剂线上教学思路如图1所示。

四、教学准备

根据课程教学的需要,笔者选用了以下工具。

为了支持课堂互动,笔者在课例教学中应用了UMU互动平台的开课签到、直播课堂、答题互动、小型微课、作业发布等功能。借助该平台,可使传统课堂上学生被动学习转变为“翻转课堂”式的主动学习。课前、课后,教师都可以通过微课形式讲解知识点。学生学习完成后,亦可及时得到评价和反馈。课上,教师主要使用的是该平台中的互动直播功能(该功能与腾讯会议等会议软件的功能大致相同)授课。

为了便于操作化学实验,选用了NOBOOK化学虚拟实验室。NOBOOK化学虚拟实验室是依托计算机和网络环境,为信息时代化学实验教学提供的一种全新的教学工具[2]。在虚拟实验环境中,实验者能以交互的方式进行实验操作,获得与实际实验操作类似的实践体验,能再现真实实验的全过程。这有利于解决实验教学中存在的诸多问题,优化教育资源,提高教学质量。

课前,教师在UMU互动平台上发布练习题,并通知班级群中的每个学生挑选一种家用消毒剂,让他们认真观察后记录其颜色、状态及气味等特性,查看其标签后记录名称、主要成分及具体使用方法等,并在班级群内以照片形式上传分享。课前巩固和预习有助于教师初步了解学生对基本知识的掌握情况,以及学生课下自主学习能力和学习态度的差异,同时也能够帮助学生及时把握学习情况,并增强学生积极关注“身边的化学”的意识。

五、教学过程

(一)课前预习回顾,新课引入——初识“84消毒液”

聚焦防疫问题,以此作为切入点,激发学生线上学习的兴趣。日常生活中的消毒剂形形色色。哪类消毒剂可以有效消灭冠状病毒呢?教师点评课前预习作业。在这些消毒剂中最常见的是“84消毒液”。学生课前预习得出结论:“84消毒液”是具有淡黄绿色的透明液体,有刺激气味,易溶于水。教师介绍该消毒液名称由来:北京地坛医院1984年研制成功,故定名为“84消毒液”。

(二)利用标签信息进行推断——初步探究“84消毒液”性质

教师提问:“通过观察‘84消毒液’的标签后,得知其有效成分是次氯酸钠NaClO。在工业上是如何制备‘84消毒液’的呢?”

资料展示:通常做法是在“84消毒液”生产车间,在常温下将氯气Cl通入NaOH溶液中。

从学生写出的反应方程式来看,“84消毒液”中除了标签上注明的有效成分NaClO之外,还可能含有氯化钠、水。

教师提问:“我们学习了漂白粉的漂白作用,知道漂白粉中的有效成分是HClO。使用‘84消毒液’时是如何产生HClO的呢?”

教师提示:“观察‘84消毒液’标签上的使用方法(采用擦拭的方式对无孔表面进行消毒:建议接触时间不少于10分钟;采用浸泡的方式消毒物品,建议接触时间不少于30分钟)。思考与推断‘84消毒液’中起杀菌消毒作用的其实是HClO,写出相关反应方程式,并加以解释。”

【分组讨论】利用UMU直播中的分组功能将班内学生分为4组,组织讨论。教师可以利用平台进入不同的小组内部进行旁听与指导。

【小组汇报】NaClO与CO反应,生成HClO。但是各组在反应方程式上出现如下分歧:

①2NaClO+HO+CO=2HClO+NaCO;②NaClO+HO+CO= HClO+NaHCO

教师讲解:“由于酸根结合质子的能力CO2->ClO->HCO-,因此不管CO的量过少还是过多,生成的只能是HClO和NaHCO,不可能有NaCO,故只有反应② NaClO+HO+CO= HClO+NaHCO才是正确的。”

(三)利用NOBOOK重点实施POE教学——深入探究“84消毒液”性质

POE教学策略:教师将NOBOOK软件(备好实验药品及仪器)的链接发给学生。学生根据教师提供的虚拟实验药品和试剂(如图2),预测消毒液的化学性质,并以此设计实验方案、预测可能发生的实验现象(P);在教师指引下在组内利用NOBOOK软件进行虚拟实验,记录所发生的实验现象(O);反思原先预测结果的正误,解释现象并经小组讨论完善结论(E)。最后,各组代表汇报实验方案并在班级分享。

实验试剂和药品准备:0.813 mol/L(5.7%)的NaClO溶液(“84消毒液”含NaClO 5.5%~6.5%)、酚酞试剂、石蕊试剂、氯化亚铁溶液、硫化钠溶液、pH试纸、淀粉-KI试纸、红布条。器具:烧杯、试管、玻璃杯、胶头滴管、点滴板。

教师:“分析‘84消毒液’的组成,想想它的化学性质。结合所学知识提出猜想,并利用系统提供的实验试剂与药品自主设计实验方案。”

1.探究“84消毒液”酸碱性和漂白性

【分组探究】用UMU互动平台的分组功能进行探究讨论。教师在线关注并参与各组讨论。

学生实验后,甲组分享:“利用胶头滴管吸取NaClO溶液,将其滴加到放置于点滴板上的一片pH试纸上,发现pH试纸先呈现墨绿色,很快墨绿色逐渐褪去,试纸变为黄色,最后呈白色。说明‘84消毒液’是碱性溶液,还具有漂白性。”(O)(E)

乙组分享:“利用胶头滴管吸取一滴管的NaClO溶液注入试管内,向其中滴加几滴酚酞溶液,酚酞溶液变红但瞬间就变成无色了,很难观察到酚酞溶液变红的现象。”(O)(E)

教师演示另一个实验:取一小片红布条放入烧杯内,滴加NaClO溶液,观察现象。(O)

学生回答:“通过实验发现,红布条在NaClO溶液中逐渐褪色。因此,‘84消毒液’具有漂白性。”(E)

教师归纳:“‘84消毒液’是碱性溶液,具有漂白性。”

2.探究NaClO和HClO的性质

教师提问:“‘84消毒液’既能杀菌消毒又有漂白性,究竟是什么原因?”

学生:“因为‘84消毒液’中的NaClO与空气中的二氧化碳反应后得到的HClO具有很强的氧化性,可将细菌病毒氧化使其失去活性,同时也能氧化色素使其褪色。”(P)

教师追问:“如何利用实验事实作为证据,证明它的确具有强氧化性呢?请利用剩下的药品设计一个最为简便的实验方案。”

【学生分组展开虚拟实验,教师线上指导】

学生汇报:“在淀粉-KI试纸上滴几滴NaClO溶液,观察到原本白色的淀粉-KI试纸变蓝色,说明了HClO能够将KI中的I-氧化成碘单质,具有强氧化性。”(O)(E)

教师追问:“请仔细观察这蓝色的淀粉-KI试纸,发现什么现象?”

学生回答:“蓝色的淀粉-KI试纸又变回了白色。”(O)

教师:“试纸变蓝是因为淀粉与碘单质结合了,而试纸逐渐又变回了白色,说明生成的碘单质又进一步变成了另外的物质。碘单质中碘的化合价为0价,但是作为卤族元素的碘,其化合价还可以继续上升,最高可达+7价,因此试纸褪色原因是碘单质继续被次氯酸钠氧化了,生成了更高价态的碘化合物。由此可以说明次氯酸钠的氧化性很强。”(E)教师归纳:“HClO具有很强的氧化性。”

(四)性质决定应用,应用体现性质——深入解析“84消毒液”的应用

“84消毒液”能够杀菌消毒的原因,是其中的有效成分NaClO与空气中的CO反应生成了HClO,经探究和实验证明HClO具有强烈的氧化性。NaClO和HClO中同样具有+1价的Cl,但酸性环境下的HClO比碱性环境下的NaClO氧化性强得多。

教师提问:“工业上常常为了快速增强氧化性,在次氯酸钠溶液中加入一些盐酸。能否向‘84消毒液’中加入一些酸提高其氧化性,使其更快速地杀菌消毒呢?”

教师屏幕共享播放新闻短片:某家庭主妇在清洁马桶时使用洁厕灵(主要成分为盐酸)进行消毒,觉得还不够干净,又使用了“84消毒液”,导致卫生间内弥漫起刺鼻性气味气体。这位主妇被熏倒,迅速被送到医院救治,情况十分危险。

教师挑选5个学生,要求利用化学方程式说明“84消毒液”与洁厕灵同时使用发生危险的原因。学生用交互式电子白板书写化学方程式:NaClO+2HCl= Cl+HO+NaCl。由此可知,产生的氯气为有毒气体,大量吸入会致死。

教师小结:“在日常生活中使用‘84消毒液’时只需要将其擦拭于物体表面,使其中的次氯酸钠与空气中微量的二氧化碳反应逐渐生成强氧化性的次氯酸足以杀菌消毒,不能盲目添加其他含酸类化学物质。”

解读注意事项:阅读“84消毒液”说明书。

教师投影展示说明书。产品介绍:本产品是次氯酸钠和氯化钠的混合溶液,有效成分是次氯酸钠。使用注意事项:(1)本产品若不慎接触到皮肤,请用清水冲洗;(2)本产品不适用于碳钢和铝制品的消毒;(3)本产品易使有色衣物脱色;(4)本产品置于避光、阴凉处保存。

教师提问:“为什么要置于避光、阴凉处保存?”

学生:讨论交流,意见不一致。

投影:HClO分解方程式:2HClO![]() =2HCl +O↑。HClO具有不稳定性,这就是“84消毒液”实际起作用的是HClO,但不直接用HClO溶液而使用NaClO溶液的原因。

=2HCl +O↑。HClO具有不稳定性,这就是“84消毒液”实际起作用的是HClO,但不直接用HClO溶液而使用NaClO溶液的原因。

教师再次总结:“HClO的化学性质:弱酸性、强氧化性、不稳定性。”

结语:抗击疫情是一场人类与病毒的持久战争,而人类最有力的武器莫过于科学。科学源自生活,亦服务于生活。学习化学要了解具体的知识,更应关注生活中的实际问题,学好化学、用好化学,让化学为人类与社会谋福祉。

【利用UMU平台布置作业】请查阅资料,写一篇关于“84消毒液”的科普论文或报告。

六、教学总结

(一)效果分析

此线上教学课例中,教师利用UMU互动平台和NOBOOK虚拟实验室,采用POE策略教学,效果良好。

1.调动学习热情,激发学习积极性

UMU互动平台加载预习作业供学生练习,能够帮助学生发现问题,并将问题带到课堂上。

2.培养探究意识,提升证据推理力

本课例是以学生自主探究为主的线上教学活动。教师有效培养了学生的探究意识,激发了学生的探究欲望,提升了学生实验探究与证据推理的学科核心素养。

3.分配小组学习,增强合作意识

线上合作学习使课堂充满新的活力,激发了学生的求知欲;同时课堂参与度大幅提高。学生在阐述和聆听的过程中体验思维碰撞带来的乐趣,潜移默化地增强了独立思考的能力和团队合作的意识。

4.记录学习档案,实现评价多元化

对于学生从预习到课后作业的整个学习过程,UMU互动平台会自动建立学生的学习档案。学习过程的实时记录为教师开展教学评价提供了更多的素材,这有助于教师对学生的学习过程给予全面评价。

(二)教学反思

1.充当好教师的引导角色,增强学生自主探究意识

在进行化学线上教学时,教师要充分利用线上平台与相关资源,在应用NOBOOK虚拟实验室的基础上,采取有效的教学策略,循循善诱、逐步引导学生发现问题、勇于提出假设,进而设计实验方案,指导学生借助虚拟实验开展实验探究,启发学生根据实验现象进行合理推断。

2.积极接受科技暂存局限,合理设计发挥技术最大功用

线上的化学虚拟实验室尽管已能支持所有的中学化学典型实验,但对于一些生成物较为复杂的化学反应,其现象可能仍然不明显。目前,还无法实现完全依赖虚拟实验室开展教学。

信息技术在发展过程中存在其必然的局限性,这时就需要发挥人的主观能动性和无限创造力了。教师应积极提高自身的信息化素养与数字化教学能力,将信息技术作为载体,向其中注入自身的主观意识与创新设计,充分、合理、恰当使用技术,由此更好地展现数字化教学的无穷魅力。

参考文献

[1] 孙宇红,耿亚萍.基于POE教学策略和比较思维的教学——以“碳酸钠和碳酸氢钠的性质”为例[J].化学教育(中英文), 2020,41(1):24-29.

[2] 王金宝,姜大雨.NOBOOK虚拟实验室在高中化学实验教学中的应用[J].中国教育技术装备,2020(13):118-120.

(作者胡佳系华东师范大学教师教育学院研究生;王祖浩系教育部化学课程标准研制组组长,华东师范大学教师教育学院教授、博士生导师)

责任编辑:祝元志