深水多梯度钻井空心球分离规律及其对井筒传热与传质的影响

2021-12-29张锐尧柳贡慧

张锐尧,李 军,柳贡慧,2,王 鹏

1中国石油大学(北京)2北京工业大学 3中海石油(中国)有限公司深圳分公司

0 引言

在深水钻井过程中,浅层气、浅水流以及窄压力窗口等特殊的地质环境,会使得井筒压力控制难度增大,容易诱发井涌甚至井喷等井下复杂情况[1-2]。针对该技术难题,学者们提出了井底恒压控压钻井、双梯度钻井以及多梯度钻井等新的钻井技术[3]。通过对比上述钻井方法,多梯度钻井技术由于所需要的辅助设备少且控制原理简单,不仅能够实现多梯度控压钻井的目的,同时大大降低了作业成本,因此具有较好的发展前景[4]。其工作原理是在钻柱上安装分离器短节,然后将空心球与钻井液的混合流体从钻杆中注入,利用分离器将空心球分离,并注入到上部环空中。因为空心球的密度小于钻井液密度,从而降低了上部环空中的钻井液的密度,最终在环空内形成两个密度梯度[5]。与传统钻井的显著区别在于,空心球进入环空后会与钻井液之间产生传热与传质过程,从而影响井筒中混合流体的热物性参数,最终对井筒温度以及压力产生影响[6-7]。目前国内外的学者对于传统钻井的井筒温度分布已经做了大量的研究[8-14],但是针对多梯度钻井条件下的温压耦合模型的相关研究较少。

本文先通过室内实验研究了不同条件下分离器的分离效率,并基于该分离效率建立了多梯度钻井温压耦合数学模型。其次,利用现场数据验证了数学模型的准确性与可靠性。最后,利用有限差分方法对模型进行离散,并利用循环迭代方法进行求解,并研究了不同分离效率、分离器位置、钻井液注入速度对井筒温度和钻井液热物性参数的影响。该研究可以为窄密度窗口条件下的安全、高效钻井提供一定的理论与技术支撑。

1 分离效率实验

1.1 实验系统介绍

多梯度钻井室内模拟实验系统主要包括控制系统(控制器)、监测系统(软件界面)、循环系统等。其中模拟井筒(含模拟钻柱和环空)与实验台架垂直安装,新型双级复合分离器与模拟钻柱相连接。模拟钻柱的上部为混合流体的入口,其下部为底流口。模拟钻柱的外壁上开有小孔,可以使得被分离的空心球经该溢流口进入模拟环空中。

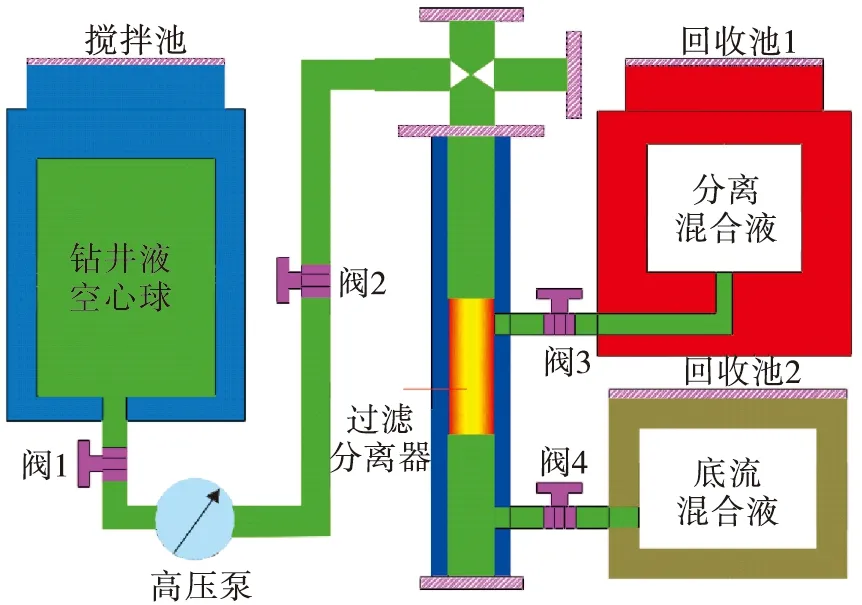

图1为多梯度钻井实验系统简图。搅拌池内为空心球与钻井液的初始混合液;回收池1与分离器的溢流口连接,用于收集分离出的空心球与部分钻井液;回收池2收集其余钻井液与未被分离的空心球的混合液。实验过程中,通过控制柜调节泵和阀门的开启与关闭,然后通过控制变量法,改变泵的频率、空心球的直径大小以及调节入口阀门1的开度,从而测定不同工况下的分离器的分离效率。

图1 实验系统简图

1.2 实验结果

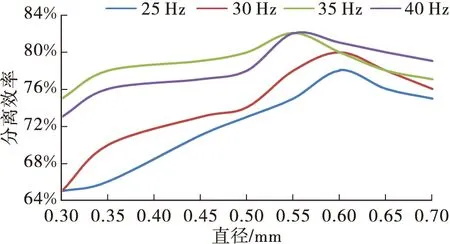

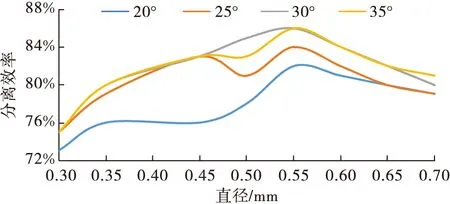

如图2所示,当泵频率一定时,随着空心球直径的增加,空心球在分离器内部所受到的离心力越大,故分离效率先增加,然而随着直径的进一步增加,空心球与钻井液的表面积接触大,因为黏度的影响,其所受的黏滞力显著增加,故分离器的分离效率开始下降。

图2 当阀的开度为15°时,分离效率随空心球直径和泵频率的变化

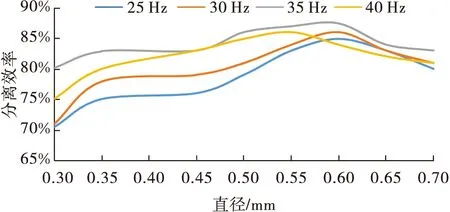

如图3所示,当空心球直径一定时,将泵的频率从25 Hz逐渐增加到40 Hz时(对应的排量分别为13.9 L/s、16.6 L/s、19.4 L/s、22.2 L/s),混合流体的流速增加,在分离器内部产生了更大的离心力,所以更有利于空心球的分离。随着泵频率继续增加,分离效率开始减小。这是因为当流体流速过大时,使得空心球来不及分离就进入了钻柱下部出口,最终导致分离效率下降。

图3 当阀的开度为30°时,分离效率随空心球直径和泵频率的变化

如图4和图5所示,当阀的开度保持恒定时,分离效率随空心球直径的变化规律与上述规律类似。当空心球直径保持不变时,随着阀的开度增加,分离效率逐渐增加,因为阀的开度可以调节入口处空心球与钻井液混合流体的排量,阀的开度越大则排量越大,分离器内部的空心球所受到离心力会逐渐增加,所以分离效率逐渐增大。

图4 当泵频率为25 Hz时,分离效率随空心球直径和阀开度的变化

图5 当泵频率为40 Hz时,分离效率随空心球直径和阀开度的变化

2 数学模型

2.1 模型假设

(1)空心球与钻井液均匀混合且不考虑空心球与钻井液之间的摩擦所产生的热量。

(2)空心球直径小,对钻井液的流动过程影响较小,故将其视为拟液相。

(3)井筒内同一截面处的井筒温度和压力相同。

2.2 传热传质模型推导

在多梯度钻井过程中,钻井液与空心球混合后从钻杆内注入,然后流过上部钻柱,当混合流体到达分离器时,大部分的空心球会被分离进入环空,剩余的空心球会被钻井液携带进入到下部钻柱,然后经过钻头进入到下部环空,最后环空中的流体上返至地面。所以在整个循环过程中,除了存在空心球从钻柱内部被分离进入环空中产生的传质过程,同时钻柱内的钻井液与空心球的混合流体会与钻柱内壁产生对流换热,钻柱内壁与外壁之间会产生轴向导热。在环空中,钻井液与空心球的混合流体会与钻柱外壁以及井壁之间产生对流换热,环空中的流体与海水以及地层之间只考虑径向导热。

2.2.1 钻柱内

因为空心球注入到钻杆内部,在分离器处大部分的空心球会被分离进入上部环空中,少量的未被分离的空心球会随着钻井液进入到下部钻柱,然后上返进入到下部环空中。所以钻柱内部以分离器为分界点,上、下两个部分的传热传质情况存在差异。根据热力学第一定律,建立各部分的传热方程分别如式(1)和(2)所示。

(1)

(2)

2.2.2 环空内

以分离器为参考点,上、下环空中的空心球含量不同,对应环空中的混合流体的热物性参数也会有不同的变化,从而对上、下环空中的温度与压力产生不同的影响。其对应的传热方程分别如式(3)和(4)所示。

(3)

(4)

井筒其它部分例如套管、水泥环、海水以及地层等的传热模型、初始条件和边界条件见文献[15]。

2.2.3 连续性方程与动量守恒方程

在多梯度钻井循环过程中,混合流体的流动过程满足质量和动量守恒原理,从而建立如式(5)所示的连续性方程以及如式(6)所示的动量守恒方程。

(5)

(6)

式中:A—环空截面积,mm2;ρm—钻井液的密度,kg/m3;ρhgs—空心球的密度,kg/m3;α—钻井液所占体积分数,%;vm—钻井液的流速,m/s;vhgs—空心球的流速,m/s;qhgs—空心球的传质速率,m3/s;p—环空压力,MPa;fm—钻井液的摩擦系数;fhgs—空心球的摩擦系数;g—重力加速度,m/s2;s—控制体的截面积,m2。

2.3 模型验证

基于上述实验所得分离效率,并考虑温度和压力对流体热物性参数的影响,推导了多梯度钻井瞬态传热与传质数学模型。根据南海某区块的钻井数据:井深6 000 m,水深1 500 m,入口温度为15 ℃,地表温度为20 ℃,钻井液排量为25 L/s,地温梯度为0.25 ℃/100 m,钻井液密度为1 200 kg/m3,比热为3 900 J/(kg· K),导热系数为1.73 W/(m· K);海水密度为1 050 kg/m3,比热为4 130 J/(kg· K),导热系数为0.65 W/(m·K);空心球密度为400 kg/m3,比热为750 J/(kg·K),导热系数为0.47 W/(m·K),机械钻速为3.01 m/h。

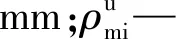

将模型计算结果与现场测量数据进行对比,验证了模型的准确性,如图6所示。井口温度在初始阶段存在一定的波动,当循环一段时间后又趋于稳定。根据现场测量的数据,选择循环稳定后一段时间的井口温度与计算结果进行对比。从图6中可以看出,虽然两者之间存在着一定的误差,但总体满足精度要求,所以验证了本文模型的正确性与可靠性。

图6 深水多样度钻井温压耦合模型验证

3 算例分析

利用有限差分方法对上述建立的温压耦合场数学模型进行离散和求解,结合实验所得分离效率以及上述现场数据,对不同分离效率、排量、分离器位置条件下的环空温度进行了计算,同时研究了分离效率对钻井液密度和黏度等热物性参数的影响。

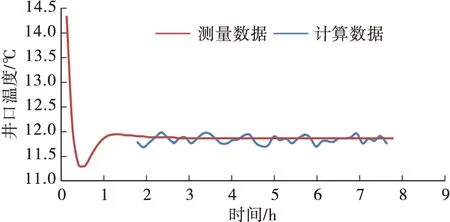

3.1 分离效率对环空温度的影响

当分离器位于4 000 m处时,不同分离效率情况下,环空温度的变化如图7所示。随着分离效率的增加,经过分离器分离后进入环空的空心球含量逐渐增加。由于钻井内的低温空心球突然进入环空中,使得分离器处的环空温度产生突变减小。并且,随着分离效率逐渐增加,相同井深处的环空温度逐渐降低。空心球因为经过分离器分离进入环空之后,在分离器溢流口的上部环空区域会大量聚集,使得该区域的混合流体的温度变化最为显著。

图7 不同分离效率对环空温度的影响

3.2 井筒温度随井深的变化

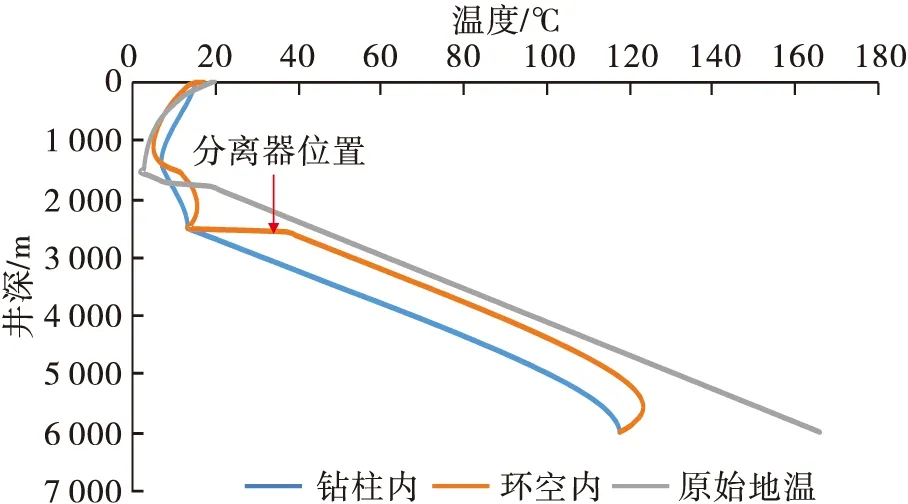

如图8所示,为分离器位于2 500 m时,井筒内的温度变化。当钻井液和空心球的混合流体从钻柱注入后,会通过热交换的方式将热量传递给周围环境。由于在海水段,钻柱内的温度高于周围环境温度,所以钻柱内的流体温度逐渐降低。在地层段,环空温度明显高于钻柱内温度,所以钻柱内流体从周围环境中吸收热量,所以流体温度逐渐升高。当钻柱内流体从钻头处经过环空上返至地面的过程中,在深部地层时,环空内流体会从地层中吸收热量,温度先升高;随着进一步上返,环空内的流体将热量逐渐传递给周围环境,所以温度逐渐降低;在分离器处,受到低温空心球的影响,环空温度突变减小。在近井口处,环空流体从周围环境中吸收热量,因此环空温度又逐渐升高。

图8 分离器位于2 500 m时的井筒温度

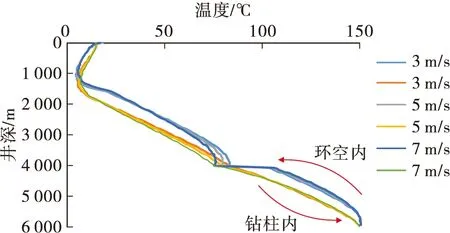

3.3 排量对井筒温度的影响

如图9所示,当排量一定时,如上所述,在分离器位置处,由于从分离器内部分离大量低温空心球进入环空中,从而使得环空内的高温流体的温度突然降低,所以其温度分布曲线在分离器位置处存在突变。同时,随着排量的逐渐增加,相同时间内会将地层中的热量携带进入上部环空中,所以下部环空温度逐渐降低,而上部环空中的温度逐渐增加。

图9 不同排量时的环空温度

3.4 分离器位置对环空温度的影响

如图10所示,为不同分离器位置对环空温度的影响。随着分离器位置从2 500 m逐渐增加到3 500 m时,即分离器距离井口的距离不断加深,一方面会使得环空温度的突变点逐渐下移(与井口的距离逐渐增大)。这是因为低温空心球从分离器内部分离进入环空时会显著降低环空内的温度,所以温度分布存在突然减小的过程,并且分离器位置与突变点的位置保持一致。另一方面,随着分离器位置逐渐增加,在井底附近环空内,环空温度逐渐增加。这是因为随着分离器位置的增加,则分离器距离井口处的深度逐渐增加,分离器上部环空内含有空心球的液柱长度逐渐增加。因此,当流体从井底处上返至地面过程中,下部环空内的高温流体传递至上部环空内的热量逐渐降低,从而导致其对应的环空温度逐渐增大。

图10 分离器位置对环空温度的影响

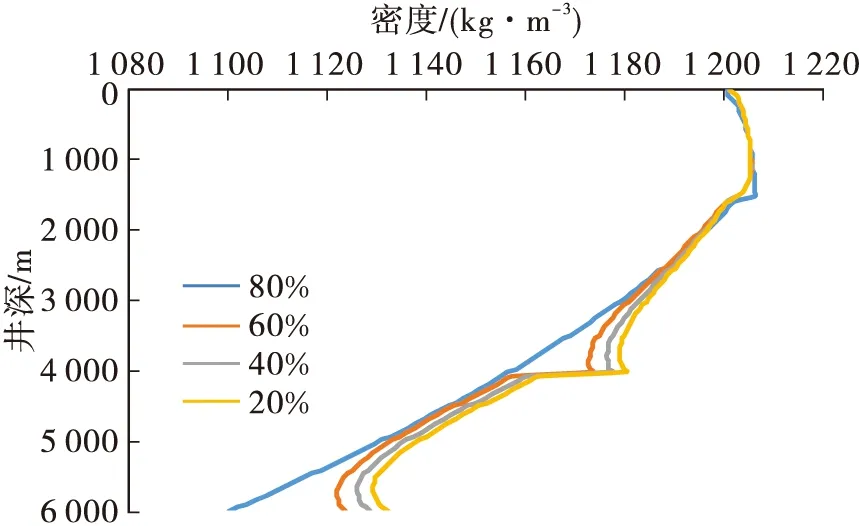

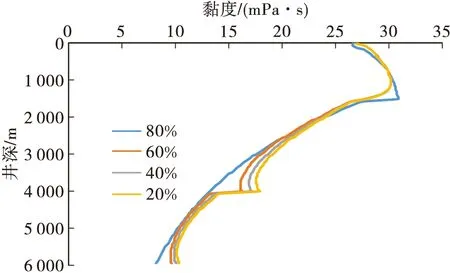

3.5 分离效率对钻井液热物性参数的影响

如图11和12分别为空心球的分离效率对钻井液密度和黏度沿着井深方向的影响。

图11 分离效率对钻井液密度的影响

图12 分离效率对钻井液黏度的影响

空心球的密度远远小于钻井液,并且空心球由于直径小,因此存在聚集的特点。当分离器位于1 500 m,且分离器的分离效率为80%时,随着空心球被分离进入到环空内,在分离器位置处会与钻井液混合,并大量聚集于此,从而导致该处的钻井液密度与黏度突变减小。当分离器位置为4 000 m时,随着分离效率从60%逐渐减小至20%时,分离进入环空中的空心球含量逐渐降低,所以环空内钻井液的密度和黏度受到空心球的影响逐渐降低,因此其对应环空区域内的钻井液密度和黏度逐渐增大。

4 结论

首先利用多梯度钻井室内模拟实验系统对不同条件下的分离效率进行了研究;其次,基于实验所得分离效率,并考虑温度和压力对流体热物性参数的影响,从而建立了多梯度钻井瞬态传热与传质数学模型;最后,对模型进行离散和数值求解以及算例分析,最终得到如下结论:

(1)空心球的分离效率随着直径、泵排量以及入口阀开度的增加呈现先增加然后降低的趋势。所以在钻井过程中选择泵的排量为16.6 L/s(30 Hz),空心球直径为0.55 mm等临界值,可以实现分离效率最大化,井筒压力控制效果也最好。

(2)通过调节泵排量与空心球直径等参数,可以得到不同的分离效率,从而明显改变分离器上方的邻近环空区域的温度分布,从而调节环空中的热物性参数与压力梯度。

(3)钻井作业时,分离器位置距离井口越远,则其上部环空低密度区域越大。根据窄压力窗口的范围,将分离器安装在不同位置,可以得到不同的密度梯度,从而有效控制井筒压力。

(4)通过调节泵排量与空心球直径,可以实现空心球分离效率的变化,则在分离器上方邻近的环空区域可以实现不同的密度与黏度区域,从而改变井筒压力梯度,进一步实现控压钻井的目的。