从巩义石窟寺皇帝礼佛图看北魏皇权的发展

2021-12-29冯亚敏

冯亚敏

(华中师范大学 历史文化学院,湖北 武汉 430079)

前 言

在历代帝王像中,皇帝礼佛图的出现具有典型意义。北魏时出现的皇帝礼佛图体现了皇帝对自身形象的认同。皇帝礼佛图影响了后世帝王像,如卷轴画《历代帝王像》的创作。与《历代帝王像》代表的“人物画”传统不同,皇帝礼佛图不能简单地作为“人物画”看待。早期关于皇帝礼佛图的研究多将皇帝礼佛图作为“人物画”对待,从类型、风格以及人物服饰出发去分析礼佛图的艺术渊源和历史信息,指出皇帝礼佛图的形式受到了卷轴画的影响[1],这种绘画风格来源于南朝的张僧繇[2]。通过礼佛图中的素材推测礼佛图供养人的身份[3],还原当时帝后出行时的仪仗规制[4],这些分析方法的前提是将皇帝礼佛图看成纯粹的艺术品,割裂了艺术品与原初场所之间的联系,在这种分析方法中,作品的“原初目的”在有意无意间被遮蔽了[5]131。在礼佛图成为艺术品的过程中,作品原初存在的语境被去语境化,风格、类型的分析方式取代了功能、语境的分析路径。

基于以上原因,笔者将从四个层面讨论皇帝礼佛图。首先,简单介绍巩义石窟寺第1窟的皇帝礼佛图。其次,还原皇帝礼佛图雕刻时的原初语境,指出第1窟空间的设计与法华信仰有关系。再次,在讨论石窟空间文化意涵的基础上分析皇帝礼佛图的功能。最后,以皇帝佩戴的冕冠为切入点,讨论冕冠作为北魏皇帝身份认同符号背后的政治意义。

一、巩义石窟寺第1窟

北魏迁都洛阳以后,在洛阳的龙门石窟和附近的巩义石窟寺中出现了一种崭新的帝王像,这种帝王像的主要表现形式是礼佛图。礼佛图与学界经常使用的“供养人像”概念既有联系又有区别。学界一般认为“供养人像大多为着世俗服装的在家信徒,像旁边多刻有‘某某供养’或‘某某供养佛时’的榜题”[6]。有学者提出“所谓礼佛图,就是把当时人们进行佛事活动的礼仪形式摹刻到窟壁上,作为永久性的纪念”[7]。综合不同学者之间的意见,“礼佛图”是为了呈现礼佛仪式而雕刻的画面,是“供养人像”的一种特殊形式。皇帝礼佛图是表现皇帝参加佛事活动的画图,兼具礼佛图和帝王像的双重属性。

皇帝礼佛图大多雕刻在佛教石窟中,佛教石窟的开凿有不同的目的和功能。现在保存比较完整的两幅皇帝礼佛图,分别是洛阳宾阳中洞东壁的皇帝礼佛图和巩义石窟寺第1窟南壁东侧的皇帝礼佛图,宾阳中洞皇帝礼佛图在雕刻时间上早于巩义第1窟皇帝礼佛图。关于宾阳中洞的开凿情况,据《魏书·释老志》记载:

景明初,世宗诏大长秋卿白整准代京灵岩寺石窟,于洛南伊阙山,为高祖、文昭皇太后营石窟二所。初建之始,窟顶去地三百一十尺。至正始二年中,始出斩山二十三丈。至大长秋卿王质,谓斩山太高,费功难就,奏求下移就平,去地一百尺,南北一百四十尺。永平中,中尹刘腾奏为世宗复造石窟一,凡为三所。[8]3043

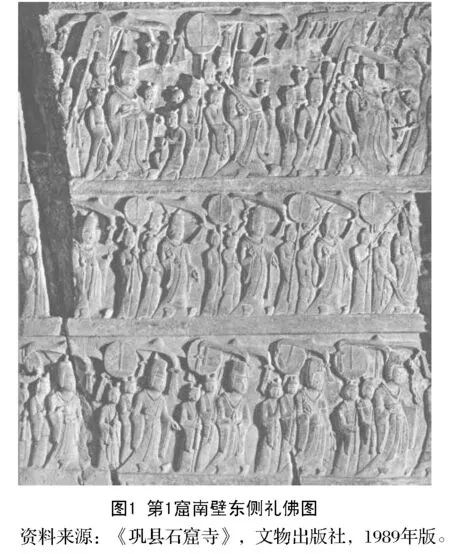

为纪念故去的父亲孝文帝和生母文昭皇太后,宣武帝下令在洛阳龙门开凿石窟,这是文献记载中洛阳龙门地区开凿石窟的肇始。这条史料是目前正史中唯一可见北魏皇室开凿石窟的文字材料。从史料中为“高祖、文昭皇太后营石窟二所”的记载,可以推断出石窟具备了祭祀和为亡父母祈福的功能。巩义石窟寺第1窟应该也具有祭祀和祈福的功能。从外形上看,第1窟是一个平面呈方形的中心柱窟,中心柱四面开龛造像。窟内四壁中的东、西、北三壁布局比较接近,自上而下有3层,窟壁顶端和平棋相接处雕刻了一周莲花化生,下面刻有折带、垂麟、山纹、彩铃等构成的垂幔,垂幔下面雕刻了排列整齐的15层千佛龛。南壁上下4层,窟门将南壁分为东西两侧,东侧是皇帝礼佛图,西侧是皇后礼佛图。

关于巩义石窟寺第1窟的文字材料较少,导致对第1窟定性产生了诸多难点。美国学者Alexander Coburn Soper最早对第1窟的供养人身份进行分析,他从洞窟的开凿时间和开凿目的出发,指出第1窟帝后礼佛图的赞助者是北魏皇室。礼佛图上面的皇帝和皇后分别是北魏的宣武帝和冯太后,并推测石窟应当开凿于公元528年尔朱荣叛变之前[9]。陈明达根据宾阳中洞和巩义石窟距离较近,开凿时间也接近的情况,推测北魏皇室选择在距离龙门不远的巩县(今巩义市)重新开凿石窟,与当时宾阳中洞工程浩大,耗费时间过长有关[10]198。也有学者质疑该窟的供养人为北魏皇室,宿白根据第1窟中心柱上的题记,推测第1窟窟主应该是北魏晚期的北方大族荥阳郑氏[11]192-193。田边三郎助从石窟的雕刻风格上推测流亡北方的南齐萧氏贵族参加了该窟的营造[10]222。结合上述学者的观点,能够推测出第1窟开凿于北魏中晚期,大致处于孝明帝统治时期。

虽然没有直接证据证明第1窟是由北魏皇室赞助开凿的,至少可以肯定的是,第1窟的窟主即便不是北魏皇室,也是与皇室关系密切的贵族。北魏贵族为皇帝雕刻礼佛图的现象还出现在龙门石窟的皇甫公窟中,该窟的窟主是灵太后的母舅皇甫度,该窟由皇甫家族和胡氏家族共同赞助开凿。皇甫公窟南壁雕刻了表现皇甫家族礼佛盛况的礼佛图,北壁是表现胡太后和孝明帝共同参加礼佛活动的帝后礼佛图[7]。皇甫度在家族石窟中雕刻帝后礼佛图,一方面是为了表现出皇甫家族与北魏皇室关系密切,彰显皇甫家族的显赫地位;另一方面与当时广泛存在的“皇帝崇拜”现象有关。

北魏皇室和贵族赞助开凿石窟,除了祭祀和祈福的目的外,还有特定的政治意图。统治集团希望通过开凿石窟,将佛教与政治联系起来,用佛教为他们的统治增加合法性。从空间设计上看,巩义石窟寺第1窟被塑造成再现“佛国世界”的神圣空间,表达了佛教“法华信仰”中“法身不灭,佛法永存”的理念。

二、石窟空间与法华信仰

从石窟形制上看,第1窟是中心柱窟,中心柱象征的法身塔是《法华经》信仰的基本内涵。北魏时期的敦煌有很多石窟采用中心柱窟的形式,但距离第1窟更近的龙门石窟却采用了三壁三龛式的方形窟或马蹄形窟。第1窟与宾阳中洞相距约80公里,石窟的开凿时间大体上前后相继。两地都未能留下工匠的信息,通过对比龙门石窟群和第1窟中的佛、菩萨与礼佛图,还是能够看出两者之间在风格上的一脉相承[10]192,两个地区很有可能共用了同一个工匠群体。陈明达认为第1窟采用中心柱窟的形式和巩义大力山的石质有关[10]194-195。这种分析虽然有一定道理,却忽视了石窟设计者选择中心柱窟的意图。第1窟旁边的第5窟,选择减小窟室面积的方法避免石窟坍塌,没有采用中心柱窟的形制,不难推测出第1窟采用中心柱窟的形式是窟主有意选择的结果。中心柱窟起源于印度的支提窟,支提(梵文Caitya)表示佛塔[12]。在原始佛教阶段,佛像还没有产生,信徒主要通过礼拜佛的脚印、法轮、佛塔等圣物代替对佛的礼拜。早期的寺院往往以塔为中心建立,支提窟模仿寺院的结构在窟内立塔,供僧侣和信徒绕塔礼拜,后来的石窟采用中心柱的形式象征佛塔。佛塔分为安置释迦生身结晶的化身舍利塔和放置佛经等象征“佛法永存”的法身舍利塔两种。中心柱是法身塔的一种,表达了“佛法永存”的观念,这种观念和“法华信仰”关系密切。《法华经》广泛流行于魏晋南北朝时期,王文颜指出这时期《法华经》一共有八个译本[13]16-18。在记载这时期僧侣活动的《高僧传》中,《法华经》是讲诵次数最多的佛经,当时注疏《法华经》的多达70余家[14]。根据《法华经·方便品》中的记载:

诸佛灭度已,供养舍利者,起万亿种塔,金银及颇梨,车磲与马瑙,玫瑰琉璃珠,清净广严饰,庄校于诸塔。或有起石庙,旃檀及沈水,木櫁并余材,砖瓦泥土等。若于旷野中,积土成佛庙。乃至童子戏,聚沙为佛塔。如是诸人等,皆已成佛道。[15]8

这段经文的核心思想是供养佛塔的人最终能够证得佛道。在《法华经》的28品中有17品提到了与佛塔相关的内容,可见佛塔信仰是《法华经》的基本内涵。

第1窟窟壁上层的千佛龛构成了三世十方诸佛世界。在佛教历史上,起初只有释迦佛是历史上真实存在的“佛”,到了大乘佛教阶段,佛教教义认为所有人都具有佛性,能够成佛,因此虚构出数量庞大的佛,统称为三世十方诸佛。第1窟北壁4个大龛中并列的四尊佛表现的是四方佛,四方佛是十方佛的简化[16]355,与千佛龛相互呼应,共同表现出“十方诸佛共现”的佛陀观。此处能够看到《法华经》的影响:“十方无数佛,百福庄严相,为众生说法,悉闻能受持,思惟无量义,说法亦无量,始终不忘错,以持法华故。”[15]50这段经文说的是三世十方诸佛之所以不会忘记或说错佛法,是因为“经典手持”的缘故。唐代道宣在《弘传序》甚至直接称:“妙法莲华经者,统诸佛降灵之本致也”[15]1,将《法华经》提升到三世十方诸佛说法之根本的地位。

第1窟空间中最常见的造型题材是“三世佛”,“三世佛”体现的“佛法永存”理念与《法华经》的内涵一致。北魏时期,佛教石窟中的“三世佛”造像形式多样,有千佛、八佛、三佛等不同组合形式[17]。中心柱的西、南、北三面龛内均雕刻了一佛、二弟子和二菩萨,东面龛内雕刻了结珈趺坐的菩萨像与二菩萨、二弟子。在北魏中晚期的石窟内,结珈趺坐的菩萨经常与坐佛、二佛并坐组成“三世佛”[18]。东壁的千佛龛下面并列4个大龛,南起第1龛刻二佛并坐像,中间两龛一个是结珈趺坐菩萨、二肋侍菩萨像,一个是一佛、二菩萨像,第4龛刻维摩诘、文殊问答像。西壁同样是千佛龛下面并列4个大龛,南起第1龛是一佛、二菩萨像,第2龛是结珈趺坐菩萨、二肋侍菩萨像,第3龛是一佛、二菩萨像,第4龛是涅槃像。东西两壁中除了对应的第4龛外,其他造像呈现的均是“三世佛”。中心柱上面的东、西、北三面的造型也组成了三世佛。正南面的佛像从窟内看好像被孤立了出来,如果将视线从窟内移向窟外,第1窟窟门外东西两侧分别有两尊立佛,佛像旁边有二菩萨像,透过窟门上的方形明窗,光线正好交织在中心柱南面的佛像上,这尊佛和窟外的两尊佛共同组成了“三世佛”。这种复杂的空间关系在第1窟有好几处,东西两壁上结珈趺坐菩萨像的龛楣上雕刻了过去七佛,过去七佛和下面结珈趺坐菩萨像表现的同样是“三世佛”。《法华经》云:“如三世诸佛,说法之仪式,我今亦如是,说无分别法。”[15]10经文中提到的“三世诸佛”就是“三世佛”,在这段经文中,释迦说自己说的法与过去三世诸佛说的法一样,乃是“无分别法”,表达了现在的佛依循着过去的佛的观念,暗含着未来的佛也要依循现在的佛。魏收在《释老志》中提到法华信仰时说:“凡其经旨,大抵言生生之类,皆因行业而起。有过去、当今、未来,历三世,识神常不灭。”[8]3026法华信仰的一个基本内涵是强调“法身不灭,佛法永存”,佛法不因时间的变化而变化,与“三世佛”表达的理念一致。

第1窟东壁龛内的二佛并坐像灵感来源于《法华经》,是《法华经》思想的象征性造像[19],强调了供养佛塔就是供养佛的法身塔观。二佛指的是释迦佛和多宝佛,据《法华经》卷四《见宝塔品》记载:

尔时佛告大乐说菩萨,此宝塔中有如来全身,乃往过去东方无量千万亿阿僧祇世界,国名宝净,彼中有佛,号曰多宝。其佛行菩萨道时,作大誓愿,若我成佛,灭度之后,于十方国土,有说法华经处,我之塔庙,为听是经故,踊现其前为作证明,赞言善哉。彼佛成道已,临灭度时,于天人大众中告诸比丘,我灭度后,欲供养我全身者,应起一大塔。其佛以神通愿力,十方世界在在处处,若有说法华经者,彼之宝塔皆踊出其前,全身在于塔中,赞言善哉善哉。大乐说,今多宝如来塔,闻说法华经故,从地踊出,赞言善哉善哉。[15]32

多宝佛行菩萨道时发下誓愿,成佛后会以塔身的形象出现在说《法华经》的地方,证明释迦说的是真实之法。这段经文突出了法身塔的概念,主张供养佛塔就是供养佛。二佛并坐像与象征法身塔的中心柱安排在一起,能够看到贯穿其中的“法华信仰”,证明这种空间结构是精心设计的结果。二佛并坐像在北魏中晚期的流行,也与当时的政治环境有关。北魏从孝文帝即位开始,连续出现三位掌握实权的女主,在朝堂上形成了太后和皇帝并立的权力结构。这种政治局面影响了当时的信仰世界,这一时期出现了大量二佛并坐题材的造像,用佛教理论为太后、皇帝的二元权力结构加持[7]。这种现象表明了佛教和当时政治之间有着千丝万缕的关系,北魏政权在有意识地利用佛教的教义附会政治。

东壁第4龛的维摩诘、文殊问答像和西壁第4龛的涅槃图分别出自《维摩诘经》和《涅槃经》,这两部佛经皆表达了“佛法永存”的理念。维摩诘、文殊问答像出现在第1窟中,与窟主的个人偏爱有关。维摩诘、文殊问答像出自《维摩诘经》,这部经文宣扬的般若的“空”的思想与老庄的“无”的思想相近,深受当时士大夫的喜爱[20],流风所及,北魏皇帝不仅常读该经,甚至还亲自给僧侣和朝臣们讲授“维摩诘经”[8]209。维摩诘、文殊问答像与“三世佛”组合在一起,与“法供养是最上的供养”有关。据《维摩诘经·法供养品》记载:“此经广说过去未来现在诸佛,……受持读诵供养是经者,即为供养去来今佛。”[21]556这句经文说的是供养《维摩诘经》就是供养过去、现在、未来三世诸佛的意思,与《法华经》宣扬的“经典手持”观点一致,强调经典象征了法身,具有永恒不变的特性。“涅槃图”出自《涅槃经》,《涅槃经》与《法华经》一样,探讨的是如来性和佛性的问题,表达了“佛法永存”的“法华信仰”[22]51-62。

通过分析石窟内的造像,能够看出第1窟窟内空间的设计是为了再现“佛国世界”。窟内虽然没有留下文字直接说明石窟再现的是“佛国世界”,结合其他地方发现的佛像上的发愿文,“佛国世界”对北魏中晚期的民众有很强的吸引力。仇寄奴造观音菩萨像背后刻有发愿文:“皇兴五年(471年)三月廿二日,新城县民仇寄奴,为父母造观世音像。愿父母上生天上,直遇诸佛。□□□□,常与佛会。”[23]6新乡市博物馆收藏的一件北魏铜造佛的佛座上刻有发愿文:“永平三年(510年)五月廿七日尚元吉可造弥勒像一区,为父母兄弟,因缘眷属,常与佛会。”发愿文中有两处提到“常与佛会”,表达的就是希望家人托生“佛国世界”的愿望。三世十方诸佛依据的佛经有:《过去庄严劫千佛名经》《现在贤劫千佛名经》《未来星宿劫千佛明经》《佛说药王药上二菩萨经》《佛说决定毗尼经》《称扬百七十佛名经》和表现释迦化身的《妙法莲华经》[24]。在这些佛经中,三世十方诸佛呈现的是“佛国世界”的情景,第1窟的空间设计通过“三世佛”和三世十方诸佛造像再现了“佛国世界”,从这个意义上讲,第1窟具备了神圣空间的性质。

第1窟设计者选择中心柱窟的形式和“三世佛”造像,再现了三世十方诸佛所在的“佛国世界”。“佛国世界”与当时流行的“法华信仰”关系密切,在这个神圣空间中,处处都在表现“法华信仰”宣扬的“法身不灭,佛法永存”理念。“佛国世界”和“法华信仰”一同构成了第1窟空间的原初语境,皇帝礼佛图的功能只有在这种原初语境中才能被很好地理解。

三、皇帝礼佛图的功能

在宣武帝为纪念孝文帝和文昭皇太后而开凿宾阳三洞的这段时期里,佛教石窟在功能上从过去修行和教导的场所,变成了供养死者和祖先的祭祀场所。在佛教传入前,汉地传统的丧葬观念认为死者最终的归宿有黄泉、嵩里、土府等[25]206。这种丧葬观念将生命视作一个线性的过程,死亡是生命的终点。佛教传入后,为中国带来了“轮回”的观念,以及超越“轮回”最终托生“佛国世界”的观念。巩义石窟寺第1窟在空间设计上再现了当时人们信仰世界中的“佛国世界”,表明礼佛图在功能上已经超出了一般的祭祀和祈福。

礼佛图是汉地的创新,没有佛经作为依据,很难推测礼佛图的功能,只能以礼佛图的内容和石窟的原初语境相结合的方式去推测其功能。从内容上看,礼佛图表现的是北魏皇帝带领后宫嫔妃、皇子公主、王公大臣、侍女随从礼佛的动态场景。皇帝礼佛图中不同等级人物的服饰和仪仗不尽相同,级别最高的人以1华盖配2雉尾扇,次一等的人以1伞配1团扇或雉尾扇,最低级别的人以1伞配1团扇,突显了礼佛仪仗中的等级结构[4]。这种构图结构反映了儒家礼仪的秩序感,被称为“主从形式供养人图像”[1],这种严格的秩序感在视觉效果上传递出了皇帝身份的至高无上。

画面中的礼佛场景很容易让人联想到北魏时期盛行的“行像”仪式,“行像”是一种礼佛行为和巡城仪式。《洛阳伽蓝记》记载了北魏时期举行“行像”仪式的盛况:

宗圣寺,有像一躯,举高三丈八尺,端严殊特,相好毕备,士庶瞻仰,目不暂瞬。此像一出,市井皆空,炎光腾辉,赫赫独绝世表。妙伎杂乐,亚于刘腾。城东士女多来此寺观看也。[26]79

“行像”仪式在当时的社会中很受欢迎,甚至连皇帝本人也会亲自参加这种仪式,“世祖初即位,亦遵太祖、太宗之业,每引高德沙门,与共谈论。于四月八日,舆诸佛像,行于广衢,帝亲御门楼,临观散花,以致礼敬”[8]3032。礼佛图的画面内容也有可能来自当时皇室成员参加的礼佛活动,《魏书》云:“肃宗熙平中,于城内太社西,起永宁寺。灵太后亲率百僚,表基立刹。佛图九层,高四十余丈,其诸费用,不可胜计”[8]3043。灵太后率领百僚参加礼佛活动,肯定有一定的仪仗规制,这些仪仗规制或许就是礼佛图画面内容的灵感来源。当石窟设计者打算设计呈现皇帝和佛教关系的场景时,他们只能从自己的日常生活世界中去寻找素材。“行像”仪式和礼佛活动在当时给观看者留下了深刻的视觉印象,也具备了“皇帝”和“佛教”这两种因素。规整的仪仗秩序还体现了北魏皇权的至高无上,直观呈现出皇权在等级结构中的地位,这些特点,构成了皇帝礼佛图画面内容的灵感来源。

皇帝礼佛图(图1)在第1窟内的主要功能是再现皇帝托生“佛国世界”的场景,换句话说,皇帝礼佛图不能作为单独的场景画来理解,需要结合第1窟的原初语境去解读它的功能。

在北魏中前期,大部分供养人像一般雕刻在佛像下面,供养人像比佛像小很多[27]。第1窟内的皇帝礼佛图不但占据了窟壁的中心位置,而且图像大小几乎和佛像相同,这种构图方式让礼佛图中的人物失去了一般供养人像面对佛时的谦卑态度,改变了过去石窟空间中佛像占主导地位的特征。从观看者的角度看,皇帝礼佛图上下三层的严密排列与礼佛图上面的千佛龛组成了一幅整齐有序的画面。第1窟窟门外东西两侧的一佛二菩萨像有接引死者进入“佛国世界”[28]45的功能。从窟外看,门口的菩萨引导着礼佛队伍缓慢通过窟门,进入由千佛龛和“三世佛”组成的三世十方诸佛世界。在人物行进的过程中,东西两侧的礼佛队伍相对而行,大部分人的目光都望向礼佛图框架以外的地方,人物目光交汇处和礼佛图在石窟内的位置增加了石窟空间的复杂性,仿佛画面之外的目光汇集处才是礼佛队伍的目的地,这个目的地就是第1窟空间所再现的“佛国世界”,这是石窟空间设计想要呈现出来的视觉印象。光线的运用也很重要,窟门上的明窗正好位于千佛龛中间,当光线从明窗中射进来时,正好可以看到千佛沐浴在阳光中的场景,在佛光照耀下,整个石窟呈现出光与暗交织、动与静结合的视觉效果,行进中的礼佛队伍仿佛置身于“佛国世界”。

“佛国世界”与宣扬“法身不灭,佛法永存”的“法华信仰”有很大的关系,第1窟空间通过再现北魏皇帝托生“佛国世界”的场景,借助“法华信仰”传递出了北魏皇权永恒的意涵。在北魏历史上,经常发生佛教教义附会政治的情况。道武帝时,僧人法果率先向道武帝礼拜,并说:“太祖明睿好道,即是当今如来,沙门宜应尽礼,遂常致拜,谓人曰:‘能鸿道者人主也,我非拜天子,乃是礼佛耳’”[8]3031。僧人昙曜主持开凿了“昙曜五窟”,“诏有司为石像,令如帝身”[8]3036,将皇帝塑造成佛的形象。在皇甫家族赞助开凿的皇甫公窟中,二佛并坐像象征了灵太后和孝明帝二圣并尊的地位[7]。第1窟空间内的“三世佛”造像强调了过去佛、现在佛和未来佛在传承谱系上的延续性和合法性,象征了北魏皇权传承谱系的延续性和合法性。对皇权传承谱系的强调开始于孝明帝的祖父孝文帝时期的一系列改制中。道武帝天兴元年(398年),北魏开始建造太庙,“冬十月,平文、昭成、献明庙成。岁五祭,用二至、二分、腊,牲用太牢,常遣宗正兼太尉率祀官侍祀。置太社、太稷、帝社于宗庙之右,为方坛四陛”[8]2735。这次共建了四庙,分别是始祖庙、平文帝庙、昭成帝庙和献明帝庙,“冬十月,太庙成,迁神元、平文、昭成、献明皇帝神主于太庙”[8]36。孝文帝继位后改四庙制为七庙制,七庙制的理念源于《礼记·祭法》[29]1515。这次太庙改革的主要目的是增加道武帝一系皇位传承谱系的合法性,强化帝系权威。在四庙制的规定下,除太祖庙不变外,之后的世代会随着时代的更替而移出太庙,道武帝当时的庙号不是太祖,几代以后就会移出太庙。在孝文帝的观念中,北魏的历史是从道武帝开始的,因为道武帝将国号由“代”改为“魏”,开启了北魏华夏化的开端[30]。因此,孝文帝下诏将道武帝提升到太祖的地位:

道武建业之勋,高于平文,庙号为烈祖。比功校德,以为未允。朕今奉尊道武为太祖,与显祖为二祧,余者以次而迁。平文既迁,庙唯有六,始今七庙,一则无主。唯当朕躬此事,亦臣子所难言。夫生必有终,人之常理。朕以不德,忝承洪绪,若宗庙之灵,获全首领以没于地,为昭穆之次,心愿毕矣。[8]2747-2748

提升道武帝太庙地位的同时,孝文帝剥夺了平文帝的“太祖”庙号,导致与道武帝一支关系疏远的拓跋贵族的地位的下降。太和十六年(492年),孝文帝改革爵制,规定非道武帝直系子孙一律不得授予王爵,“制诸远属非太祖子孙及异姓为王,皆降为公,公为侯,侯为伯,子男仍旧,皆除将军之号”[8]169。太庙制度和爵制的改革,降低了北魏皇室远支的地位,强调道武帝一系皇位继承谱系的合法性,达到了强化皇权的目的。这种趋势主导了孝文帝以后的政治走向,到了孝明帝时,北魏皇权强化已经成为不争的事实,北魏皇室以及与皇室关系密切的贵族在营造石窟时,通过对石窟空间的精心设计,借助当时流行的“法华信仰”传递出皇权永恒的视觉印象,既是对皇权的进一步强化,也是至高皇权在当时的真实映照。

第1窟内的皇帝礼佛图在功能上再现了皇帝托生“佛国世界”的场景,通过以“法华信仰”比附政治的方式,传递了北魏皇权永恒和传承谱系合法的视觉印象。石窟空间的设计意图与孝文帝之后的政治趋势关系密切,都在有意无意间强化了皇帝的权威。如果将观看者的目光集中在礼佛图中皇帝的头饰上,能够更清晰地看出这种意图。

四、冕冠的政治意义

宾阳中洞和巩义石窟寺第1窟中的皇帝礼佛图均采用冕冠作为皇帝身份的标志(见图2),这是北魏的新发明。现在能够看到最早的帝王像是山东武梁祠的古代帝王像,帝王们佩戴的头饰分别是通天冠和冕冠,孙正军指出佩戴冕冠的帝王主要是传说中的三皇五帝等远古帝王,在表现距离汉代更近的皇帝和春秋战国诸王时,图像上的人物一律佩戴汉代天子的首服通天冠[31]317。东晋南朝的情况与汉代不同,在表现东晋南朝的帝王像中,帝王们一般佩戴与士人生活世界关系更密切的白纱帽[32]264-287。唯一的例外是北魏司马金龙墓中出土的漆画屏风,在一副表现“班姬辞辇”的图像中,出现了头戴冕冠的汉代皇帝形象。西汉皇帝的舆服结构中没有冕冠,他们最常佩戴的头饰是通天冠,《续汉志·舆服制》记载:“通天冠,高九寸,正竖,顶少邪却,乃直下为铁卷梁,前有山,展筒为述,乘舆所常服”[33]3665-3666。东汉末年的蔡邕也说:“通天冠,天子常服。汉服受之秦,礼无文。”[34]93孙正军认为头戴冕冠的形象是北魏人对汉代皇帝的想象,这种想象暴露了北魏人心目中皇帝应该佩戴冕冠的事实[31]325。

冕冠是等级制社会的象征,皇帝礼佛图选择冕冠作为北魏皇帝自我认同的符号,意在突出皇帝在等级制社会中的独尊地位。冕冠是冕服的重要组成部分,冕服相传起源很早,《周礼》等古书记载了冕服制度的基本情况,但一直到西汉灭亡,冕服制度都没能建立起来。在冕制发展史上,东汉明帝的冕制改革最重要[33]3663,这次改革直接推动了冕服的功能由分事转为分等[35]。冕服通过旒数和章服的不同来实现区分不同等级人群的功能,在这种过程中,冕冠因为引人瞩目的视觉效果逐渐成为等级社会的象征符号。北魏皇帝选择冕冠作为自我认同的标志,看重的就是冕冠能够直观地区分等级的视觉效果。

北魏实行冕服制度的过程是强化皇权的过程。天兴六年(403年),道武帝下诏制定服饰制度,但“时事未暇,多失古礼”[8]2817,当时皇帝本人并不服冕冠,服饰制度也未能完全遵循儒家经典。这时期北魏面临着严峻的局面,西边有后秦和大夏,东南有后燕,北边有柔然,稍不留意便有灭顶之灾,北魏皇室需要依赖拓跋军事贵族的支持,来度过当时的困局,强化帝系权威的礼志改革还不具备现实基础。到孝文帝太和年间,北魏基本统一了中国的北方地区,朝政开始走向正轨,礼志改革再一次成为朝廷的首要任务,“始考旧典,以制冠服”[8]2817。太和年间的改制,也有与萧齐争华夏正统的意味,统一北方的北魏视萧齐为主要竞争对手,南北双方均以中华正统自居。标榜正统自然会采取“复古”的方式,北魏主动依据儒家经典《周礼》作为制定冕制的依据,借机笼络北方汉家大族和南方汉人的人心,摆脱拓跋贵族的制衡,试图建立起乾纲独断的皇帝权威。北魏皇帝最早佩戴冕冠是在太和十年(486年)的外交场合,“十年春正月癸亥朔,帝始服衮冕,朝飨万国”[8]161。孝文帝应该也是第一个在祭祀场合服衮冕的北魏帝王[8]2749。太和十五年(491年)十一月的几次祭祀活动中,孝文帝皆服衮冕,参加助祭的大臣则不被允许服衮冕,而是穿“朝服”,显示出当时的制度建设依然不完备。为了进一步用礼治巩固皇权,太和十九年(495年),孝文帝开始有意识地推动北魏礼制走向规范化,据《魏书·礼志》记载:

诏曰:“朝集公卿,欲论圜丘之礼。今短晷斯极,长日方至。案《周官》祀昊天上帝于圜丘,礼之大者。两汉礼有参差,魏晋犹亦未一。我魏氏虽上参三皇,下考叔世近代都祭圜丘之礼,复未考《周官》,为不刊之法令。以此祭圜丘之礼示卿等,欲与诸贤考之厥衷。” ……诏三公衮冕八章,太常鷩冕六章,用以陪荐。[8]2752-2753

表面上看,礼制改革是一个王朝走向正轨的结果,但从社会功能上看,礼主要起到了区分等级的作用。制礼的结果使得整个社会形成尊卑上下、长幼亲疏各有分寸的秩序,所谓“君臣、父子、兄弟、夫妇,始则终,终则始,与天地同理,与万世同久,夫是之谓大本。故丧祭、朝聘、师旅一也,贵贱、杀生、与夺一也,君君臣臣、父父子子、兄兄弟弟一也,农农士士、工工商商一也”[36]80。在这种社会秩序下,每个人的社会角色都被给定了,目的是维护当时的社会等级制度。《史记·叔孙通列传》记载刘邦当上皇帝后,群臣还和过去一样与刘邦相处,叔孙通制礼规范了朝堂秩序,刘邦于是发出“吾乃今日知为皇帝之贵也”[37]2723的感慨,一语道出了王朝制礼的真谛。很明显,孝文帝的一系列改制,皆意在强化皇帝的权威,冕冠因为是等级制社会的符号象征,被有意识地选择来呈现皇帝的形象,表达皇帝的自我认同。将太庙祭祀场合的冕冠移植到礼佛图中,一方面,表达了北魏皇室对佛教的礼敬,另一方面,这也是北魏皇权不断强化的表现。

冕冠因其造型特点能够突出佩戴者的等级身份,成为皇权的象征符号,被有意识地选择来呈现北魏皇帝的形象。当这种符号所代表的理念深入人心的时候,冕冠反过来又能够继续推动皇权强化的进程,这种过程通过人们“视觉”发生作用。在皇帝礼佛图中,人物身份的识别是通过人物身上的服饰来实现的,如果没有冕冠,将很难确定皇帝礼佛图的性质,从这个角度看,冕冠早已同皇帝的认同紧紧绑定在一起了。用冕冠塑造的皇帝形象与汉晋、南朝传统不尽相同,冕冠呈现的是高高在上且具有无上权威的帝王形象,这一形象与皇帝权威在北魏的强化互为表里。皇帝礼佛图在当时给观看者留下了深刻的视觉印象,形成了关于皇帝形象的特定认知。后来的《历代帝王像》和敦煌莫高窟220窟帝王像都采用这种形式来呈现帝王,不仅体现了北魏皇帝的自我认同,其作为皇帝形象的特定认知,也深刻影响了后世皇帝形象的建构。甚至在一般人的观念中,冕冠是皇帝最“恰当”的头饰,这种观念如此根深蒂固,以至于让人们慢慢忘记了冕冠之外曾经存在过其他类型的皇帝形象。佩戴冕冠的帝王像背后有一整套意识形态,冕冠是儒家礼制中等级制度的象征符号,这种头饰本身就在告诉精通儒家学说的士人们佩戴者的身份,久而久之,规范了观看者的视觉想象力,让他们一看到冕冠就联想到神圣的皇权。随着儒学知识的进一步下移,佩戴冠冕的皇帝形象在无形之中强化了皇帝权威。从孝文帝到孝明帝的这段时期,北魏的制度建设不断完备,皇权在摆脱了拓跋军事贵族制衡之后不断加强,以皇帝为中心的政治秩序的重构也非常成功,在与南朝的对峙中逐渐处于有利地位。正是认识到了这一点,北魏皇室和由代入洛的新贵们,都热衷于巩固和强化当前的政治秩序,皇帝礼佛图便是诸多方式中的一种。只有在这种背景下,才能恰当地理解皇帝礼佛图的功能和意涵。

结 语

巩义石窟寺第1窟中的皇帝礼佛图不能简单地作为“人物像”看待,除了具有供皇室贵族祈福和祭祀的功能外,它还传递了北魏皇权永恒的观念,证明了北魏皇权传承谱系的合法性。这种功能的实现和第1窟的空间设计关系密切,第1窟以北魏流行的“法华信仰”为核心,广泛运用三世佛、二佛并坐像、千佛龛等造型元素,构建了一个象征“法身不灭,佛法永存”的“佛国世界”。这种空间设计是窟主精心选择的结果,目的是通过佛教教义附会当时的政治,使得托生“佛国世界”的北魏皇帝向观看者传递出皇权永恒的视觉印象。

皇帝礼佛图上的帝王形象作为北魏皇帝自我认同的符号,反映了北魏皇权不断发展的现实,反过来又在一定程度上继续推动了北魏皇权的强化,这种推动作用主要是通过皇帝佩戴的冕冠实现的。在冕服制度的发展史上,得益于能够直观地区分不同等级,冕冠逐渐成为等级制社会的象征符号。从观看者的角度看,佩戴冕冠的帝王像能够带给观看者深刻的视觉冲击,让观看者内化冕冠背后的意识形态,从内心深处认同皇权的神圣性。

北魏皇帝佩戴冕冠置身于三世十方诸佛营造的“佛国世界”中,对深信佛教的北魏人而言,这种场景不只是一幅画面和一个石窟空间,而是真实世界的再现。通过借助佛教的力量,北魏拓宽了强化皇帝权威的渠道,开启了一条不同于秦汉皇权的新道路,成功地将来自域外的佛教作为政治资源纳入皇权中,丰富了中古皇权的内涵。

有关中古皇权发展的问题,过往的研究汗牛充栋,使得后来者进入这个问题域时经常面临题无剩义的窘境。近些年,历史学界出现了三种制度史路径的研究理路[38],这些研究都强调特定文化场域内政治实践的重要性,由此打开了古代政治史研究的新局面。本文在这种思路感召下,以帝王像作为研究对象,从过去经常被研究者忽视的“视觉”视角出发,考察中古皇权的发展。古人在日常生活中,不仅通过制度、仪式等方式体验和内化当时的政治文化和政治权威,他们也运用自己的视觉去感知政治,甚至连礼仪本身在很多情况下也是通过“视觉”才能发挥作用的。同样是面对秦始皇的巡游队伍,刘邦发出了“大丈夫生当如此”的感慨,项羽喊出了“彼可取而代之”的豪言,在太史公笔下,这种观看行为明显影响了刘邦和项羽后来的选择,这或许是中古史研究未来能够进一步深入的地方。