陕西省长武县地质灾害形成条件与分布规律

2021-12-28吴继承宋丙剑

吴继承,宋丙剑

(中国消防救援学院,北京 102202)

0 前 言

长武县地处陕西省咸阳市西北部,北部及西南部分别与甘肃省的宁县、泾川县、灵台县接壤,东界与本省彬县相邻。全县总面积567.1 km2,辖7个镇,总人口18.694 4万人,人口密度为每平方千米329.6人。由于境内地质环境条件复杂,人类活动较强烈,导致地质灾害频发。据2007年陕西省地矿局区域地质矿产研究院提交的1:100000报告,该区共确定64处地质灾害隐患点。截至2014年底,通过实施治理、搬迁等措施,安全隐患消除或者无威胁对象的灾害点已经失去了监测的意义,这类灾害点共有25处,但乃缺乏该区的详细调查,调查结果有待进一步完善和研究。本次采用了各种方法和手段对该区地质灾害的形成条件进行了全面分析总结,为今后的治理提供了科学依据,也对保障当地人民的生命财产安全有重大意义。

1 长武县地质灾害的形成条件

1.1 地质灾害形成的水文条件

该区一年四季干湿冷暖分明。年均气温9.1 ℃,年均降水量587.8 mm。最大冻土深度达68 mm,无霜期171 d。

1.2 地质灾害形成的地形地貌条件

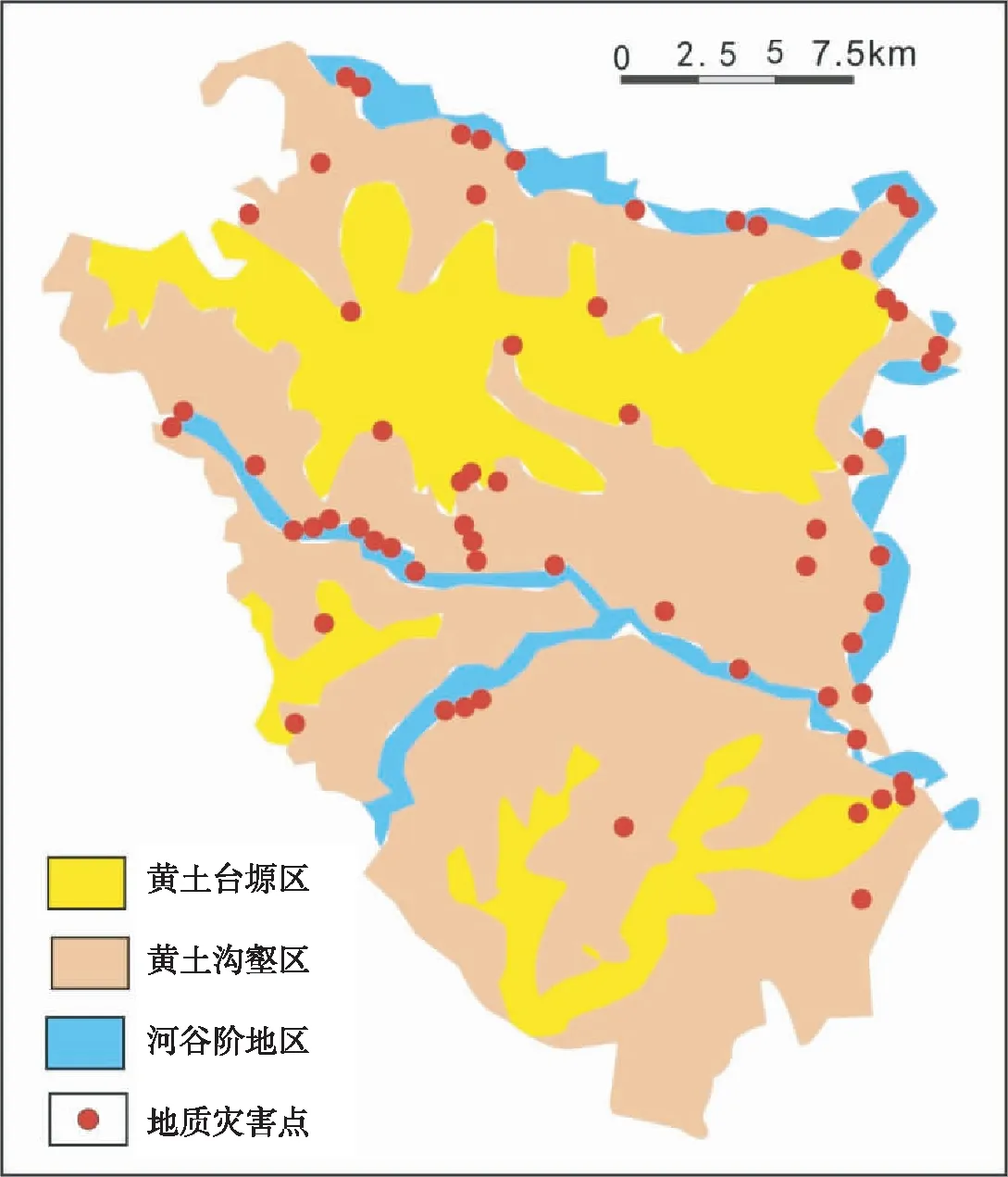

本区由于渭北黄土高原的特殊地形地貌,在外动力地质作用下,造成了沟系发育,由于南河、泾河、黑河常年的侵蚀作用,坡陡沟深,地形呈缓倾斜状,东北低,西南高。塬面最高海拔1274 m(冢子坳),川道最低海拔847 m(黑河口),塬滩最大高差427 m,塬沟相对高差150~250 m[1]。依据地表自然形态及相对高差,形成了河谷阶、黄土台塬、黄土梁峁沟壑三种类型的区内地貌(图1)。

图1 长武县地貌分区示意

1.3 地质灾害形成的地层岩性条件

区内出露地层为白垩系、新近系、第四系。岩石类型为沉积碎屑岩、泥质岩及未固结的风成黄土和冲积、洪积、残坡积碎石土、粉质粘土、粉土等(图2)。

图2 长武县地层岩性特征

1.4 地质灾害形成的地质构造条件

长武县地处祁、吕、贺山字型构造和其它扭动构造的联合复合区,鄂尔多斯盆地南缘内侧,大地构造位于华北地台的三级构造单元古凹陷区。加上印支运动抬升,使本区向斜继续凹陷,背斜继续拱起,总体背、向斜形态复杂,区内剥蚀严重,本区特殊的地质构造成为本区地质灾害形成条件[2]。

2 长武县地质灾害类型及分布特征

2.1 主要地质灾害类型

经对该区地质灾害调查统计分析,主要隐患点94处,其中滑坡18处,占19.1%;崩塌67处,占71.3%;地面塌陷7处,占7.5%;地裂缝2处,占2.1%(图3)。

图3 长武县主要地质灾害统计

2.2 主要地质灾害特征

本区不同灾种分布特征各不相同。调查共发现滑坡18处,主要分布在调查区河流的沟谷或塬边坡脚(图4)。调查67处崩塌,主要分布在沟谷的谷坡(图5)。其中黄土崩塌64处,岩质2处,土岩质结合崩塌仅1处。从规模上看,小型崩塌24个,占崩塌总数的35.8%;中型崩塌35个,占崩塌总数的52.2%,占大部分;大型8个,占崩塌总数的12%。从岩土体组成来看,黄土崩塌64处,占95.6%。

从规模和岩土体组成来看,长武县的崩塌具有黄土地区崩塌地质灾害的典型特征。同时,由于崩塌的规模不大,且大多在降雨时,在道路、乡村频繁发生,易于被清理,很难长期保存。调查地面塌陷7处,主要分布长武县的黄土塬面地区,从发生的时间、空间以及地质背景来看,其形成主导因素均可能为黄土喀斯特现象引起的地下空洞导致的地面塌陷,与人类工程活动没有直接的明显关系。从调查结果看,区内地裂缝灾害点仅2处,最早的发生在1995年,最晚的发生在2015年,一般单缝裂开0.2~0.3 m,均没有产生任何灾情。灾害点分布与黄土塬地下抽排水有关。

图4 长武县滑坡点分布 图5 长武县崩塌分布

3 长武县地质灾害形成条件及规律

地质灾害的形成是各种内外应力因素综合作用的结果,其形成条件极为复杂。现就本区地质灾害形成条件和影响因素分析如下。

3.1 地质灾害形成条件

3.1.1 地形地貌方面

首先宏观地貌类型直接决定了区内地质灾害及地质现象类型的空间发育特征,再者地形的有效临空面是斜坡产生崩滑变形与活动的重要空间条件[3]。地形的特征可以由斜坡的剖面形态、坡体高度、坡体长度及坡度来描述。地形特征不同的组合是地貌类型差异的基础。以野外调查数据为依据,运用统计分析等手段,从宏观地貌类型、微观地形特征、河流沟谷的发育期三个方面来分析其对地质灾害的影响。

本区处于黄土台塬腹地,地形地貌主要为黄土残塬及沟壑,区内地势由西南向东北呈缓倾斜状,东北低、西南高,沟谷发育,塬川相间,形成典型的黄土高原沟壑。泾河、黑河、南河强烈下蚀切割,使长武县境内塬面破碎,沟壑纵横,河谷阶地发育。

依据地表自然形态及相对高差,区内地貌主要有三种类型。黄土台塬区:地势平坦开阔,主要由第四系黄土构成,土质结构疏松,垂直节理发育。随着“告别窑洞活动”的开展和生活条件日益改善,原先居住在沟壑区窑洞里的居民陆续搬迁到平坦的台塬区,该县人口也相对集中分布于此。据统计,本区内共发育地质灾害点14处,占灾害点总数的14.9%,主要以地面塌陷、地裂缝为主(表1)。

黄土沟壑区:该区域基岩出露于沟谷的底部,沟壑发育,第四系黄土构成黄土梁峁为主体,上覆不连续的薄层黄土。据统计,本区内共发育地质灾害点66处,占灾害点总数的70.2%,主要以崩塌、滑坡为主(图6)。

图6 地形地貌与地质灾害分布关系示意

河谷阶地区:在泾河、黑河、南河下切冲刷作用下,河床不断下切,形成“U”型或“V”型谷。据统计,本区内共发育地质灾害点14处,占灾害点总数的14.9%,主要以崩塌、滑坡为主(表1)。

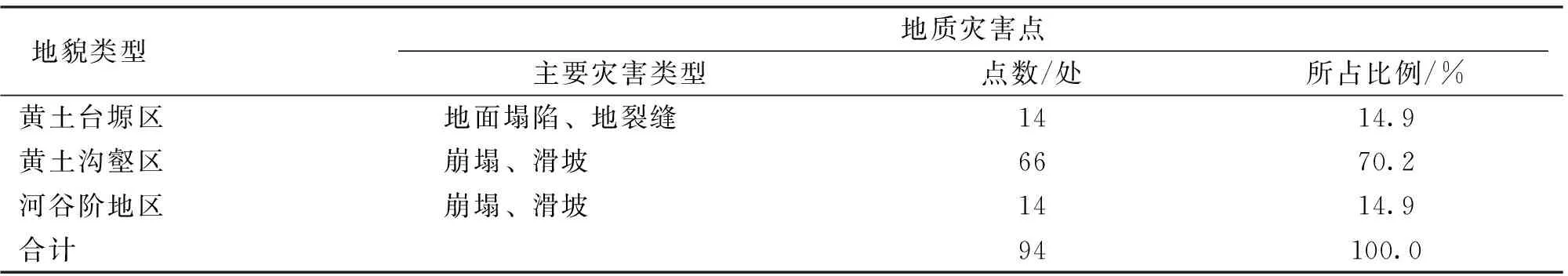

表1 各类地貌单元上地质灾害点数量统计

本区地质灾害还与坡形坡度有着紧密的关系,统计见表2和表3。

表2 地质灾害与坡形关系统计表

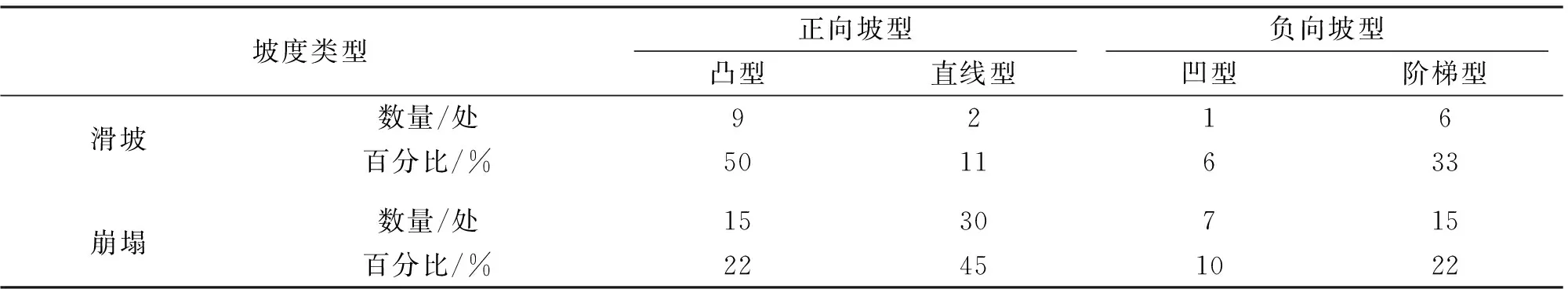

表3 地质灾害与地形坡度关系统计

3.1.2 地质构造与地质灾害的关系

本区由于大面积黄土覆盖,仅在亭口以北泾河沿岸的白垩系表现有微弱的波状起伏(4°~8°)。它们是区域上(彬旬地区)罗店背斜和雅店背斜在泾河段的反映。据重磁资料分析,黄土之下深部构造总体在一平缓西倾的大单斜基础上反映出一些局部鼻状隆起与凹陷,或短轴状、窟窿状构造。它们的存在对深部煤、油、气的赋存具有一定的控制作用。由于区内地层平缓,只有一条隐伏断裂构造形迹。该断裂为一隐伏断裂,沿黑水河河谷呈NW向展布,走向115°,县境内延伸长31 km。

本区新构造运动主要表现为地壳间歇性抬升和河流急剧切割下蚀。在较大的河谷中一般发育有2~3级阶地(区域上泾河有5级阶地)。河流沟谷的规律性网格状排列反映了新构造运动的应力场在中更新世以来,在间歇性抬升的同时具有顺时针压扭性微破裂发生。这种微破裂在地表不是以断层出现而是以节理裂隙密集带形式表现。它为沟谷延伸发展提供了内在的构造条件。所以,泾河、黑河等在区内近东西向、北西向平行排列,泾河东段、巨家沟、地掌沟等在区内呈近南北向排列,南河、磨子河等沟谷则是成北东向排列。长武县黄土塬面边部中的地面塌陷发育情况,也是以近东西向和近南北向为主;其次,兼有北东向及北西向地面塌陷。这同样证明了中更新世以来地应力场的发展演化。新构造运动改变了区域侵蚀基准面,同时也控制和影响着黄土沟谷的侵蚀方向和发育强度。黄土沟谷的侵蚀发展又为滑坡、崩塌、地面塌陷等提供了发育条件。

3.1.3 区本岩体、土体及工程地质与地质灾害的关系

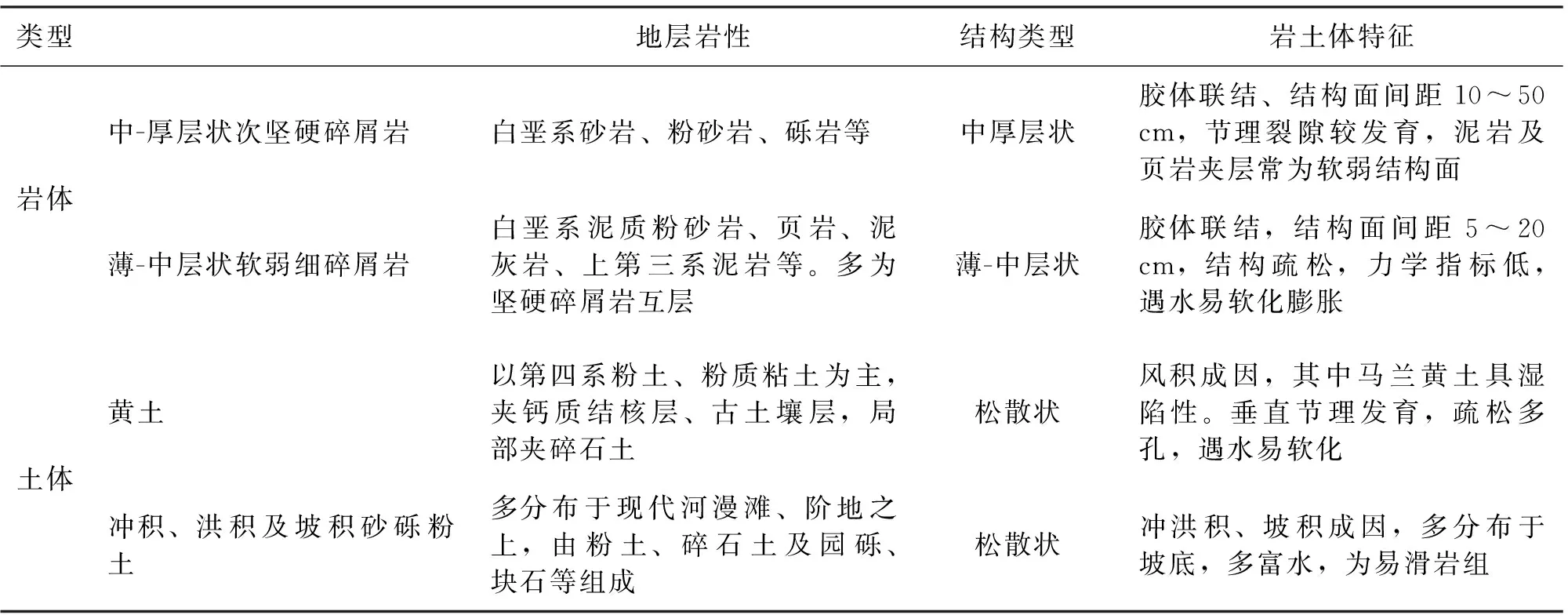

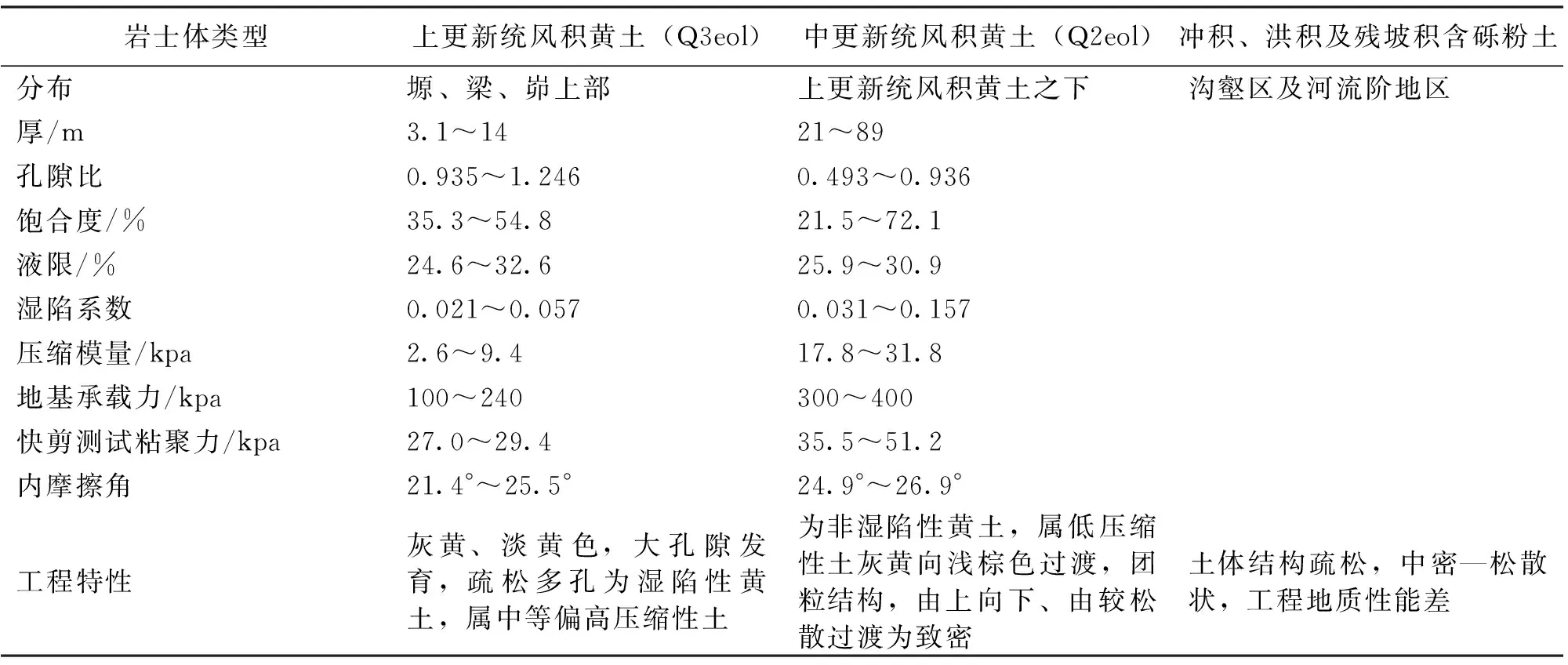

本区内岩土介质划分为岩体和土体两大类。其工程地质特点:层间不整合结构面、古土壤层界面多为构造软弱面;坡体结构多为单层块状结构的黄土类斜坡,坡体陡立,稳定性较差,当受到地表水、地下水侵蚀时易发生滑坡或崩塌等地质灾害见表4。若滑体及崩塌物淤塞沟谷、河道,可构成泥石流的源区。故土体属该区不良工程地质层,是本次调查中地质灾害数量为94处。岩土体类型划及物理力学性质参数见表5。

表4 岩土体类型划分表

表5 黄土基本物理力学性质参数

3.1.4 降雨与地质灾害

降雨是本区地质灾害形成的主要条件。调查结果显示,本区地质灾害绝大部分发生在雨季(暴雨、连阴雨)或融冻时节,表现了随季节周期性发生的特征。长武县地质灾害主要发生在7—10月,说明地质灾害的发生与降雨量以及降雨特征关系密切。且发现近年发生滑坡和崩塌频次与多年月平均降水量呈明显的正相关关系。

3.1.5 人类工程活动与地质灾害

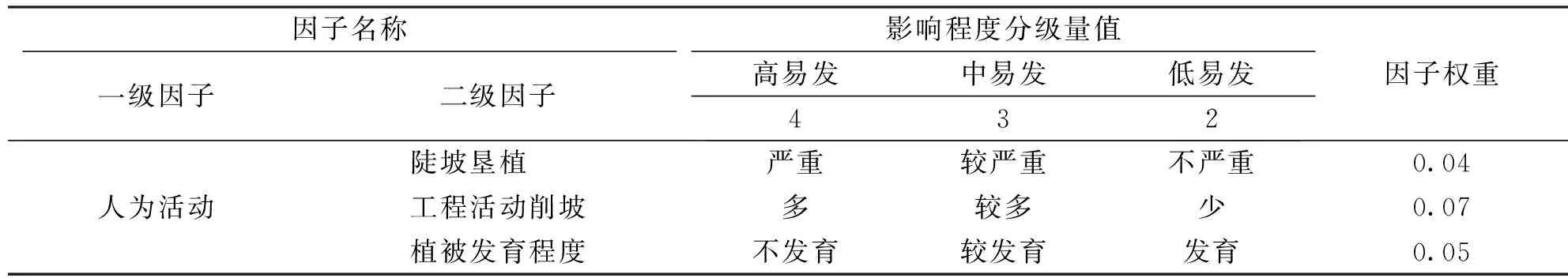

调查区随着经济社会的迅猛发展,人类工程活动日益加剧,人类工程活动对地质灾害的影响方式主要包括城乡住宅建设、矿山开采、交通设施建设和亭口水库建设(表6)。

表6 地质灾害主要诱发因素统计

3.2 长武县地质灾害分布规律

长武县地质灾害在空间上相对集中和沿水系呈树枝状分布规律(图7)。

图7 长武县河谷与地质灾害分布

(1)灾害点沿水系呈树枝状分布。本次调查发现的地质灾害点,绝大部分地质灾害均沿水系分布于河谷两侧;少数几处灾害点分布在黄土梁峁上。经河南岸、黑河、南河两岸流域地质灾害分布表现出从支流到干流逐步增加的趋势,泾河流域这种特征尤为明显。人类活动的强弱和河流发育特征共同控制了灾害沿流域呈树枝状分布规律[4]。

(2)地貌控制作用明显。前已述及,以黑河为界,把长武县分为两塬(长武塬、巨家塬)北部为长武塬区,南部的巨家塬区。沿河流域为黄土梁峁区。黑河在长武县境内流长37.3 km,流域面积262 km2,有较大支流1条,为南河,南河境内流长12 km,流域面积80 km2,地貌类型主要为黄土梁峁加河谷阶地组合,“V”字形河谷没有黑河发育,水系亦没有黑河发育,边坡坡度较缓。同时,黑河流域的人口密度大、经济较发达,人为触发因素较多,是导致地质灾害分布南北差异的重要原因之一。从本次调查的结果来看,黑河流域地质灾害密度为21处/100 km2,泾河地质灾害密度为14处/100 km2,统计结果与不同地貌单元环境地质背景吻合。总体上北部黄土峁梁区比南部黄土梁峁区地质密度大,地质灾害发育受地貌控制特征明显[6]。

(3)在黄土相对集中发育区内,由于黄土的分布广、厚度大和其特殊的岩土体结构为地质灾害发生提供了物质基础,从而黄土集中致使灾害发育频繁。就滑坡而言,按照滑体的岩土体组成来分,18处滑坡全部为黄土滑坡;按照滑床的岩性来分,黄土层内部滑坡16处,占滑坡总数的88.9%,占大多数。而滑床为含砂质、泥质、红粘土等基岩面的滑坡只有两处,占滑坡的11.1%,但滑体均是由黄土组成。

就崩塌而言,集中发育在马兰黄土中,本次调查发现崩塌67处,其中土质崩塌64处,占绝大多数。马兰黄土垂直节理发育,在高陡边坡部位,卸荷裂隙和风化裂隙更甚,故在黄土高陡边坡地段,黄土崩塌密集。白垩系基岩属砂泥岩互层,产状近水平,节理不发育,发生崩塌的概率很小,仅有2处岩质崩塌和1处土岩质结合的崩塌。

4 结 论

(1)对长武县全境开展了环境地质条件调查,查明了地质灾害发生的地质背景。特殊的地形地貌是滑坡崩塌灾害形成的主要控制因素。降水和人类工程活动是触发地质灾害的重要因素。调查区防治环境工程地质条件差,是滑坡和崩塌等地质灾害的高发地区[7]。

(2)长武县的地质灾害空间分布具有典型特征:绝大部分地质灾害均沿水系分布于河谷两侧,具有沿水系呈线性分布特点;泾河流域灾害数量亦有从低一级水系到高一级水系增加的趋势。不同流域灾害密度差异较大,黑河地质灾害密度为22处/100 km2,南河地质灾害密度为17处/100 km2。从地质历史时期看,灾害主要发生在全新世以后;在一年之内,灾害在主要发生在汛期(7-9月),其次是冻融期(3-4月)。

(3)通过对长武县地质灾害全面分析总结,对长武县地质灾害划分出了高易发区、中易发区和低易发区。地质灾害高易发区总面积49.89 km2,占全区面积的8.8%,主要分布泾河、黑河河谷及其大的支流;中易发区总面积78.55 km2,占全区面积的13.9%,主要分布在泾河、黑河河谷以外的广大台塬区;低易发区面积294.99 km2,占全县总面积的的52%,分3片分布于人口稠密处。灾害不发育在塬面平川区[8]。