福清有个“台湾村”

2021-12-28郑敬平

郑敬平

一

1990年,中国改革开放正朝着广度和深度发展,“土地政策”出台,鼓励外商有偿成片开发土地。林文镜先生欣然响应,在他故乡福清溪头村注册成立以父亲名字命名的“洪宽工业区开发有限公司”(简称“洪宽工业村”)。海外侨领独资创建“工业村”,即便在改革开放的前沿阵地深圳特区,当时也还没出现过。

洪宽工业村第一期规划面积2平方公里,3年后拓展到10平方公里,覆盖周围12个村,占所在阳下镇(2015年撤镇设街道)1/3区域。其时阳下镇还属农村,“洪宽工业村”首先面临的是征地问题。

时任福州市委常委、福清市委书记练知轩,在征用土地方面给予林文镜大力支持。

林文镜

1991年4月,第一期2平方公里工业村规划图绘制完毕,铺设水泥路6公里,输入10千伏安高压电线路2条,引进120对程控电话,建成4万平方米厂房、5000平方米职工宿舍、850平方米白领公寓、1100平方米食堂、3座日供水2000吨水塔、4700平方米综合商场、4000平方米康乐中心等,总共完成工程投资近1亿元人民币。1993年开始向10平方公里拓展。

但是筑好“巢”,并不一定就能引来“凤”。洪宽工业村中心设在溪头村,虽离城区只有7公里,但毕竟是乡下。

习书记多次到福清调研并现场办公,给出“招商引资”八字真经:“以侨引侨、以侨引台。”

1994年,台湾著名电影导演凌峰在拍摄大型纪录片《八千里路云和月》时,在福州听说福清洪宽工业村有70多家台商在那里投资办厂,感到很稀奇,便前来参观。一看,十分感动,激发了灵感,临时决定增拍一个短集,名曰《福州有个小台湾》。这个短集在台湾放映时,引起意外的轰动。后来,新闻媒体称洪宽工业村为“福建台湾村”。

据《习近平在福州》载,福州市委原副书记、福州市原市长练知轩对记者说:福清“还有一个洪宽工业村,现在集中了70多家台资企业。这个地方,当时就被称为福建的‘台湾村’。让人感动的是,这个工业村每一次奠基剪彩、投产剪彩,习书记都会亲自到现场”。

那么,第一家台资企业是如何被吸引进入洪宽工业村的呢?

二

1990年7月,洪宽工业村一开张就创造了一个神话:把一位“白领”台胞打造成企业家。

这位台胞姓陈,原先在融侨开发区一家台资塑胶厂工作。陈先生自然想当老板,但他十分清楚,当老板需要足够的资本。他所缺的就是资本,虽然薪水不菲,有所积蓄,但离当老板所需要的资本还差得很远。

洪宽工业村总经理名叫林运茂,是林文镜的堂弟。林运茂1952年从印尼回国,1957年从山西太原工业大学毕业,分配在大同煤矿任机械工程师,曾当选大同市人民代表,1975年获准到香港定居,出任林氏集团设在香港的中国太平集团太平发展有限公司执行董事。1985年12月,林文镜把林运茂从香港调回溪头,面授机宜,要利用“洪宽基金”,在溪头发展外向型经济。林运茂领命,从香港带回两个外向型项目:一是1988年建成溪头造纸厂,从香港进口废纸,生产瓦楞纸返销香港;二是1989年建成玩具厂,承接香港来料加工玩具业务。但是,当大哥把他推上洪宽工业村总经理位置的时候,他发现造纸厂对水源有污染,非长久之计,且违背了大哥要把溪头建设成花园式的现代新农村的意愿。而玩具厂属来料加工,总归是靠别人的“米”来下锅,也不是很有前途的项目。于是决定把上述两个项目关、停、并、转。首先是玩具厂,其主要设备可用于生产雨衣。于是,林运茂想到在融侨开发区台资塑胶厂打工的那位陈先生。

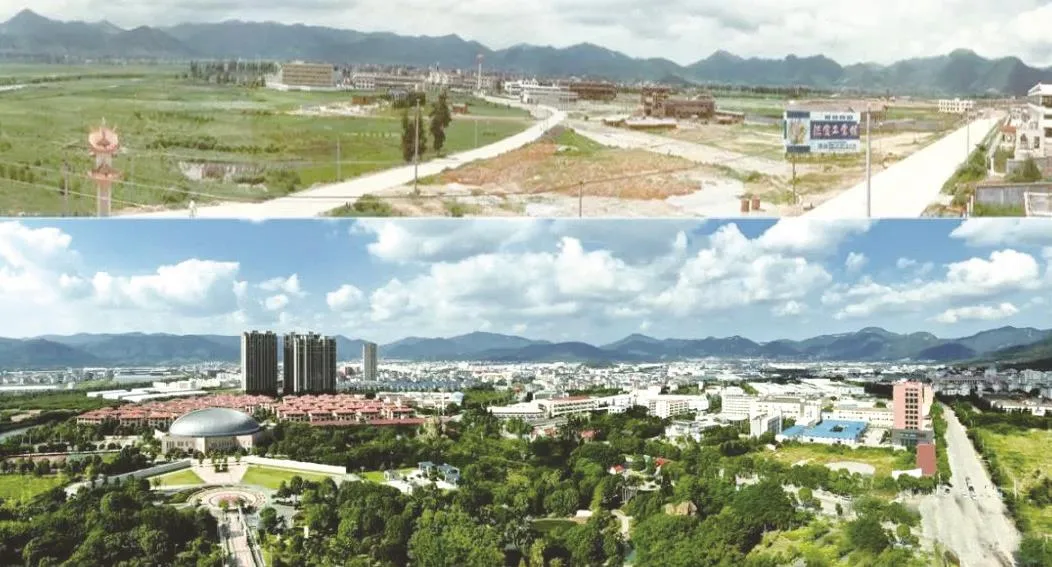

洪宽工业村今昔对比

林运茂对他说:“到我们洪宽工业村来,我圆你一个做老板的梦。”

他不相信自己的耳朵,以为林运茂跟他开玩笑。林运茂说:“我跟你说的是正经事。我们原来有个玩具厂,现在不办了,机械设备可以用,你先用,等赚了钱再买下。厂房也是现成的,低价租给你,租金也等到你赚了钱再付。如果生产所需的流动资金不够,我们公司还可以为你担保向银行贷款。”

有这等好事,谁会不愿意干?陈先生欢天喜地走进洪宽工业村。

由于陈先生对塑胶生产工艺、管理和销售渠道轻车熟路,又是劳力密集型企业,低廉的劳动工资大大地降低了成本,再加上洪宽工业村开发公司全方位的扶持和服务,陈先生一举成功,一年赚下一个工厂,成为名副其实的老板。

陈先生的神话,为洪宽工业村打出了一面活广告,吸引众多台商前来投资办厂。

其实,洪宽工业村能吸引众多台商来投资办厂,其中有一个重要原因:1992年,经国务院批准,洪宽工业村成为国家级融侨经济技术开发区组成部分,享受国家级经济技术开发区招商引资的优惠政策。

还有个原因,读了下面一则故事就明白了。

三

故事发生在1997年。

融城的秋天依旧谦逊,到处不见秋的颜色,还是那样绿,那样生机盎然。

融侨大酒店里,林文镜好似明星,很多人围着他,有外商、台商,有乡亲,还有他手下的“将士”。其中有位台商向林文镜诉苦,说他在洪宽工业村遇上麻烦,有一填土工程包给溪头村一位年轻人,合同签了,钱也拿了,可工程做了一半,却要求追加承包费,扬言若不追加承包费就停工。

林文镜大吃一惊,在洪宽工业村居然发生这种事情!问:这个问题向工业村开发公司反映过吗?回答说,反映过了,但没有回音。

林文镜很生气,立即叫身边的人通知开发公司主持日常工作的副总经理林权到酒店来见他。

林权很快赶到酒店,听大哥问起此事,面露难色。

原来,那位承包台商填土工程的年轻人是林文镜堂弟未过门的女婿。这个承包工程发生纠纷,事出有因。林文镜的侄女婿是从外地工头手上转包来这个工程。因为台商发包工程时采取的方式是“喝标”,那个工头与台商签下合同后,才到工地实地丈量,结果把自己吓了一跳:与台商签订的合同承包款仅够完成一大半土方量!但工程合同已签订,不好反悔,所以用了“金蝉脱壳”之计,按原合同把工程转让给林文镜侄女婿。

林文镜的侄女婿读书不多,以为是外地工头害怕“强龙斗不过地头蛇”所以转让。结果,承包款都用完了,工程才完成一大半。

这无疑是一个两难纠纷:台商坚持按合同办事自然无可指责;承包方要求追加经费也不是没有一点道理,总不能叫他贴钱做工程吧!

林文镜听罢事情的来龙去脉,便叫林权把侄女婿叫来。

林文镜的侄女婿很快就赶到酒店,怯生生地站在林文镜面前。林文镜没有责备他,只问他,还需要多少钱才能按期完成工程。回答说,有10万元就够了。林文镜说,这钱我来出。并对林权说,从公司拨给他11万元。又对侄女婿说,你必须按期完成工程。大伯千方百计把客商引到我们溪头来,你们要千方百计把客商留下来,这就是对大伯的最大支持。

最初,很多人不理解,林文镜为什么要贴钱办工业村。后来理解了,却又出现一个不理解的事:那就是洪宽工业村开办“海峡农业实验场”。

四

21世纪的第一个春天,经贸部、农业部和国台办授予林文镜在洪宽工业村创办的全国第一个海峡农业实验场“闽台农业合作交流示范基地”牌匾。

曾有香港《大公报》记者问林文镜:“作为世界级企业家,为什么要花那么大的精力和财力引进台湾农业专家,在洪宽工业村建立海峡农业实验有限公司?”

林文镜的回答是:“在台湾,农民耕作一亩地,年均产值可达五六万元人民币。台湾农业的高效益,在于致力于发展高优农业,发展高优农业关键在于优良品种、先进技术和科学管理。”

20世纪90年代的清华糖厂

早在1989年,林文镜就着手从台湾引进优良甘蔗种苗,最初的动机是为了要救活清华糖厂。

这个与北京著名学府同名的糖厂,是20世纪80年代初福清华侨与家乡政府合资经营的糖厂,故以“福清华侨”的简称“清华”为名,也是福建省第一家与华侨合资经营的大型企业。但是,第一期刚上马就遭遇“吃不饱”的问题。由于甘蔗产量不高,经济效益低下,影响了农民种蔗的热情。林文镜通过台湾朋友的关系,请了专家来福清“会诊”,留下两条意见:一、甘蔗品种不良。二、耕作管理落后。于是,林文镜想从台湾引进甘蔗良种。但终因“远水解不了近渴”,没等到良种的效益重新鼓起农民种蔗的积极性,清华糖厂就因“无米之炊”而告关闭改业。

香港《大公报》记者又问:“林先生,当初你从台湾引进甘蔗良种与清华糖厂有关,现在引进台湾高优农业,好像跟工业村没什么关系吧?”

林文镜说:“我的家乡福清,本来就是农村。搞工业村是为了农民早日奔小康,搞高优农业也是为了农民早日奔小康。改革开放后,福清农业经济虽然跻身全国百强县(市)第10名,但主要是水产养殖和禽畜业比较发达。福清有50多万亩耕地,目前平均年亩产值只有一两千元。如果推广台湾发展高优农业经验成功,只要每亩年产值提高到5000至1万元,全市年农业产值就可以增加40至50亿元。所以,发展高优农业,是福清一个新的经济增长点。同时,农业每提高1元的产值,农民就可以得到至少5角钱的实惠。因此,发展高优农业,也是绝大多数农民更快富裕起来的一条捷径。”

为此,林文镜四处奔波,放弃了许多赚钱的机会,数十次专程到台湾考察,央朋托友寻访农业专家,声言:肯到福清开发高优农业的专家,什么条件都可以提,只要在自己能力的范围内,都不是问题。林文镜的赤诚之情,终于打动了享有“台湾十佳农民”之誉的两位庄氏种果专家。1999年春节,林文镜在洪宽工业村划出3000亩作为农业示范基地。海峡农业实验场、福清洪宽海峡农业实验有限公司挂牌成立,第一批引进台湾高优品种40亩,如“小可爱”(小粒西红柿)、印度枣、“黑美人”(小颗西瓜)、芭乐(番石榴)……首先在溪头村推广。2000年4月,已发展到2000亩,成为向全市推广高优农业的示范基地,也成为福建省两大海峡高优农业示范区之一。

这一年,林文镜与阳下镇政府协商制订了2万亩高新农业发展规划,并深入地头田间,向农民群众宣传相关政策和措施,同时以协议和公开登报等形式,承诺洪宽海峡农业实验场提供的种苗保质保量,还包收益,凡卖不出去的鲜果,一律由洪宽公司收购,保证每亩收益不少于3000元。于是,洪宽村成为中国改革开放中的一个传奇。