论钱谦益诗学对江户时代诗风诗论的影响

2021-12-27范建明

范建明

(电气通信大学 信息理工学院,日本东京都 调布市 182-8585)

一、引言

家国茫茫事可嗟,诗人今尚说三家。暗香春动梅村月,秀色晓餐芝麓霞。笑我独拈红豆子,知君闲读碧窗纱。无端梦入虞山路,吟到蘼芜夕照斜。[1]卷二

这首七律是日本明治时代诗人森槐南(1863—1911)二十一岁时所作《钱虞山初学有学集注活刷竣工购一部赠蓉塘吟侣媵以七律六首》之第六首。槐南在诗中表明了他于虞山(钱谦益)、梅村(吴伟业)、芝麓(龚鼎孳)即清初三大家独注目于钱谦益的态度。由诗题可知,钱谦益的《初学集》《有学集》注本的活字版竣工出版,槐南购得一部赠送给他的诗友桥本蓉塘(1845—1884)。可见,钱谦益在日本明治时代的诗界尚有其影响力,他的诗集还有人特为作注出版。

其实,钱谦益的辐射力之于日本诗坛并不限于明治时代,他的诗学对于江户时代诗风诗论的变迁都有极大影响。除了《初学集》《有学集》而外,钱谦益编撰的《列朝诗集》及单独行世的《列朝诗集小传》早已传到了日本。(1)①《列朝诗集小传》是由钱谦益族孙钱陆灿根据钱谦益《列朝诗集》辑录其中约两千位诗人的小传而成,是一部重要的文学批评著作。《列朝诗集》和《列朝诗集小传》在清代都被列为禁书,很少流传,而很早传到了日本,所藏数量颇多。因为《列朝诗集》对明代诗坛上标榜复古的前后七子拟古派展开了猛烈抨击,对袁宏道为代表的性灵派予以了积极评价,所以在荻生徂徕(1666—1728)为代表的古文辞派提倡以李(攀龙)王(世贞)为阶梯进而学习盛唐诗的第二期诗坛,钱谦益及其《列朝诗集》成了他们批评攻击的对象,而在山本北山(1752—1812)等人对徂徕古文辞派展开猛烈抨击,倡导学习“清新性灵”的宋诗,诗风诗论向第三期诗坛宗宋诗风变迁的时候,《列朝诗集》则成了他们强有力的诗学指南。特别是山本北山著《作诗志彀》,最大程度地利用了钱谦益的诗学观点。然而,日本学者一般把扭转这种诗风变迁的功绩都记在山本北山对袁宏道性灵说的倡导上,而对实际上起到巨大影响的钱谦益诗学,或只字不提,或语焉不详,并没有给予足够的认知和公允的评价,这不符合江户时代诗风诗论变迁的实际。

有鉴于此,笔者运用接受理论的方法,尽可能钩沉原始文献资料,拟从“钱谦益著述之东传”“荻生徂徕古文辞派对钱谦益及其诗学之批评”“钱谦益诗学与江户时代宋诗流行之关系”等角度对江户时代文士是如何解读、批评、吸收或利用钱谦益诗学等问题进行考论,以期能从江户时代诗歌批评史的维度正确评价钱氏诗学的影响作用,对全面把握中日两国古典诗学的交流有所补益。

二、钱谦益著述之东传

江户幕府初代将军德川家康(1543—1616)于1603年夺得江山后,改变了之前织田信长(1534—1582)、丰臣秀吉(1537—1598)“天下布武”的武治路线,提出了“元和偃武”的文治方针,使得日本历史上出现了长达260余年的和平时代。在此期间,德川幕府对外锁国,对内文治,唯一保持国家间外交关系的只有朝鲜李氏王朝,与中国(清国)只保有商贸关系。德川幕府实施的所谓“锁国政策”,其实并不禁止外国人进入日本,而只是禁止日本人渡航出国。例如在幕府许可的商贸港口长崎设有“唐人屋敷”,意为中国人居住区。日本贞享五年(1688),幕府规定所有来到长崎的中国人都必须居住于此。据统计,贞享五年即元禄元年(1688)来航长崎的中国人多达9 128人。[2]417这么多人是什么人?来长崎干什么呢?除了像儒者朱舜水(1600—1682)、文化人陈元赟(1587—1671)、黄檗宗开山隐元(1592—1673)这样的中国文化传播者之外,他们主要是来自中国的商人。研究资料显示,元禄元年入港的中国商船多达193艘。这些商船来自江苏、浙江等地的称“口船”,来自福建、广东等地的称“中澳船”,来自东南亚各国的叫“奥船”。[2]24这些人,这些商船把各种商品,如生丝、纺织品、药材、砂糖、染料、唐纸以及书籍运往日本。就书籍而言,据大庭修氏的研究,在江户时代前期携带书籍的商船主要是南京船和宁波船。这大概跟明清两代江浙两省人文荟萃,出版业发达有关。大庭教授的《江户时代唐船持渡书研究》[3]①(2)①该书的资料篇收集了大量当时从中国传入日本的各类书籍的《赍来书目》和《书籍元帐》,即原始记录。《赍来书目》收录了自1714年(康熙五十三年)至1805年(嘉庆十年)之间输入日本的书籍,《书籍元帐》收录了自1840年(道光二十年)至1862年(同治元年)之间输入日本的书籍。资料篇索引统计显示,自康熙五十三年(1714)至嘉庆十年(1805)及道光二十年(1840)至同治元年(1862)之间输入日本的各类书籍多达七八千种以上。这说明清代有大量的中国书籍被销往日本。

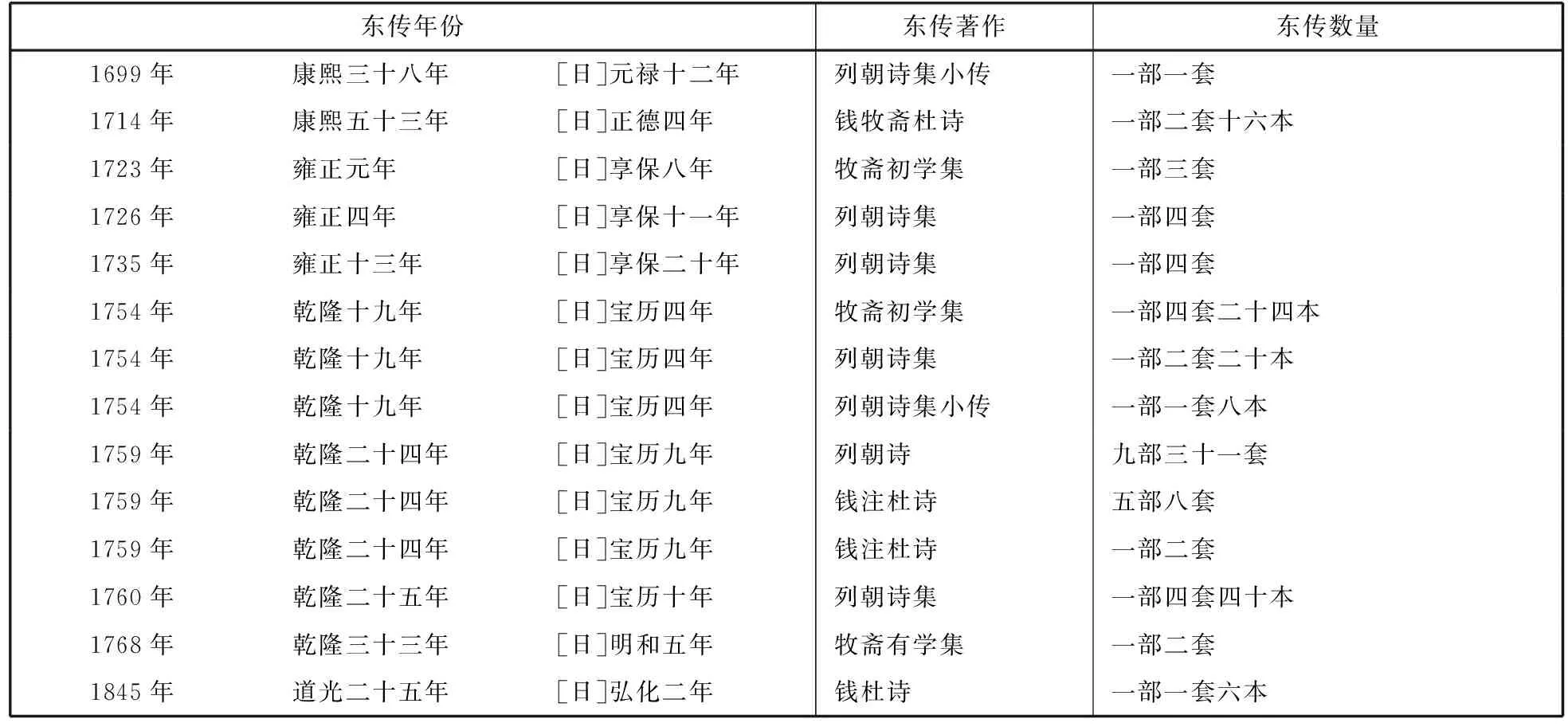

钱谦益是明末清初的文坛领袖,又生活在出版业最为发达的江南地区(常熟),作为藏书家其绛云楼藏书之富在当时也是首屈一指的。如前所述,江户前期携带书籍至长崎的商船主要是江苏和宁波船。钱谦益的著作就是在这样的背景下输入日本的。以下是根据大庭教授《江户时代唐船持渡书研究》资料篇的《赍来书目》和《书籍元帐》的记录,笔者整理出来的钱谦益著述东传的情况,按照年代前后顺序排列,具体如表1所示。

表1只是《江户时代唐船持渡书研究》资料篇中的相关情况。除此之外,通过别的渠道传入日本而没有统计在内的情况当然也是有的。如林罗山之子林鵞峰(1618—1680)写于1673年3月的《新写万里长江图跋》[4]卷一〇二中就有“明《列朝诗集》载杨维桢《题钱选画万里长江图》”的记载。鵞峰所见《列朝诗集》比表1所列最早的“元禄十二年(1699)列朝诗集小传”至少要早26年以上。尽管如此,从表1可知,从1699年(元禄十二年)至1845(弘化二年)近150年的时间里,钱谦益的主要著作都已传到了日本。

表1 钱谦益著作东传日本情况表

中国商船装载的书籍运到长崎后并不能马上放到书肆供需求者购买,需要经过一个审查、定价、投标、交付给书商,然后在书肆贩卖的过程。[2]92禁止基督教是幕府实施锁国政策进行思想统制的重要手段之一。幕府统治者明白,书籍与纺织品、药材等一般日用商品不同,它是知识、学术、思想、文化的载体,书籍的流通就是知识的流通、学术的流通、思想的流通、文化的流通。一切不利于幕府思想统治的书籍都不能自由流通,所有进入日本的书籍都必须经过严格的审查。为此,幕府在“长崎奉行”下属特设“书物改役”即书籍检察官的官职,专门负责书籍检查。撰写书籍“大意书”即内容提要是书籍检察官的重要工作之一。例如,《宝历四年(1754)舶来书籍大意书戌番外》关于钱谦益《列朝诗集》的大意书如下(原为日语,系笔者汉译):

列朝诗集 一部二套二十本,但脱纸一张。

右为明钱谦益入清任秘书院学士,谢老归里,所选其家藏故明一代诸家之集。此书辑太祖迄神宗十帝之御制九十余首、诸王十七人之诗三百十余首为乾集上下,辑元至正十二年太祖起兵迄二十七年为止之卿士一百十余人之诗二千零三十余首为甲集前十一卷,辑洪武、建文两朝卿士二百十余人之诗四千一百三十余首为甲集二十二卷,辑永乐、洪熙、宣德、正统、景泰、天顺六朝卿士二百人之诗一千九百四十余首为乙集八卷,辑成化、弘治、正德三朝卿士一百二十余人之诗四千一百九十余首为丙集十六卷,辑嘉靖、隆庆、万历、昌泰、天启、崇祯六朝卿士四百九十余人之诗七千四百九十余首为丁集十六卷。各人集首录小传,按其姓氏爵里平生及评其诗之得失。[3]330-331

同是《宝历四年(1754)舶来书籍大意书戌番外》关于《列朝诗集小传》的大意书如下:

列朝诗集小传 一部一套八本,但无脱纸,随处有朱点。

右为明钱谦益族孙钱陆灿钞录历朝诗集中各人集首所录小传,存乾甲乙丙丁闰之集目并系之小传编次而成。康熙三十七年刊。[3]331

由此可知,对书籍的检查相当严格而细致,不光是书名、卷数,就连所选诗人数、诗数、小传、评论、有无脱页或朱点等都一一检查并记录在案。这样的大意书当然是为了执行幕府思想统制的需要,同时它又可以作为书籍的内容提要,在后续的定价、投标、交付书商或向购书者介绍等环节都能发挥很好的说明作用。

经过如此严格的审查等一系列程序之后,最终书籍才能陈列在各地书肆的店头,供购书者选择购买。从接受理论的角度说,书籍的买卖还只是一种商业行为,如果书籍没有读者的话,那么它所承载的知识等信息只能被封存在书籍之中,不可能对任何人发生任何影响。任何书籍要发挥其影响作用,首先得拥有它的读者。从这个角度来说,研究书籍本身具有何种价值固然重要,而研究接受者或读者是如何阅读、批评、吸收或者传播书籍所具有的知识、学术、思想、文化等信息则尤为重要。那么,钱谦益的著作在日本有什么样的读者?他们又是如何阅读、批评、吸收或者传播钱氏诗学的呢?以下将探讨这些问题。

三、荻生徂徕古文辞派对钱谦益及其诗学之批评

如前所述,从接受理论的视点看,研究接受者或读者的阅读、批评、吸收或者传播极为重要。而接受者在阅读过程中,会受到他既有的知识体系、思想倾向、文化背景、时代风尚等因素的影响或干扰,对所读之书的理解、解释、批评或赞同势必会有不同的结果。钱谦益著作东传日本的150年时间差不多正好与江户时代诗坛的第二期和第三期相重合。第二期诗坛即1680年(延宝八年)至1759年(宝历九年),前后共80年,主要是以木下顺庵及其门下提倡唐诗和荻生徂徕古文辞派提倡以明诗(李攀龙、王世贞)为阶梯进而学习唐诗的时代;第三期是从1760年(宝历十年)至1836年(天保七年),共77年,主要是古文辞派势力式微而山本北山所提倡的清新性灵的宋诗派占领诗坛的时代。[5]《上编总论》,7这两个不同时期的文士由于他们各自的诗学立场等因素的不同,对钱谦益诗学思想的接受或评价自然也是不同的,甚至完全是相反的,因而钱氏诗学所产生的影响自然也是不同的。在这一节里我们重点探讨荻生徂徕及其再传弟子高阶阳谷、原田东岳他们是如何批评或攻击钱谦益诗学的。

(一)荻生徂徕对钱谦益的批评

荻生徂徕(1666—1728),名双松,字茂卿,徂徕为号,又号蘐园。本姓物部,仿中华人单姓,自称物茂卿。其为江户(东京)人,著有《徂徕集》三十卷等数十种。《熙朝诗荟》的编者友野霞舟介绍徂徕为学经历及其影响说:“初奉程朱说,后挺然立一家见,痛驳性理,并攻仁斋,又效明李王,修古文辞,豪迈卓识,雄文宏词,笼盖一世,海内人士仰如山斗,自贵介公子藩国名士至闾巷处士及缁徒,奔走喘汗,惟恐后焉,藉一字之褒贬,以华衮其业,海内翕然风靡,文艺为之一新。”[6]卷四〇可见徂徕信奉李(攀龙)王(世贞)“文必秦汉,诗必盛唐”之说,所倡导的古文辞说对江户时代诗风诗论产生的影响之巨大而深广的程度。那么,这样一位文坛领袖人物是如何看待或评价钱谦益的呢?徂徕在《答崎阳田边生》的书翰中阐述了他对诗文的理解,并提到了钱谦益。他这样说:

诗情语也,文意语也,所主殊也。……此诗之所以主情而不与文章同科者尔。六朝至唐,皆其流风。独宋时学问大阐,人人皆尚聪明以自高。因厌主情者之似痴,遂更为伶利语,虽诗实文也。苏公辈为其魁首,余波所及,明袁中郎、钱蒙叟以之。胡元瑞所谓诗之衰乎宋者,是也。是又无它故也,主意故也。[7]卷二五

徂徕提到的钱蒙叟即钱谦益。他将钱谦益与袁中郎即公安派代表袁宏道放在一起,认为他们都是承继宋代苏东坡一脉而来的。在徂徕看来,宋代诗歌因为主“意”,脱离了《三百篇》以来至唐代诗歌主“情”的传统,所以“虽诗实文”,而苏东坡等正是“虽诗实文”的代表,袁宏道和钱谦益也都是承继“虽诗实文”的宋诗一路而来的。然而,袁宏道和钱谦益为了打破前后七子“文必秦汉,诗必盛唐”的拟古论,他们都有意识地积极主张学习宋诗。有学者指出,钱谦益“以崇尚杜诗为由唐向宋的起点,在诗坛大力导入宋代诗风”[8],苏轼是他们共同推尊的诗人。徂徕主张以明诗为阶梯进而学习盛唐,学习杜甫,与提倡学习宋诗的袁中郎和钱谦益其根本立场是不同的,甚至是对立的。基于“诗主情、文主意”的认识,认为宋诗主意,“虽诗实文”,所以徂徕对提倡学习宋诗的袁中郎和钱谦益的诗学持否定态度是必然的。在徂徕执诗坛牛耳的享保(1716—1735)时期,钱谦益的诗学自然不可能充分发挥其影响力。

(二)徂徕再传弟子高阶旸谷对钱谦益及其诗学的批判

徂徕的再传弟子中有一位名叫高阶旸谷(1716—1766)的诗人,他主要活跃于古文辞派执诗坛牛耳的第二期诗坛后期的宝历年代(1751—1763)。他对钱谦益及其诗学提出了尖锐批评。旸谷名彝,字君秉,旸谷为号,长崎人。他从徂徕诗弟子大潮元皓(1676—1768)学诗,“自负奇气,以主盟词坛为期”[9]卷五,曾与同道结诗社,名“芙蓉诗社”,自为盟主,诗名闻于远近。旸谷游京都六年,曾与当时诗坛名流如龙草庐(1715—1792)、清田澹叟(1719—1785)、皆川淇园(1735—1807)等人都有亲交,相互唱酬往还,论者以为他的歌行近体之气格可与梁田蜕岩(1672—1757)比肩。[9]卷五著有《乐府变》《咏物诗隽》《明七子诗续编》《清七子诗选》《琼浦社草》《阳谷诗稿》等。

这里要特别提一下他编选的《清七子诗选》。这部诗选实际上是根据沈德潜的《七子诗选》进行再选编并在日本刊刻的一部和刻本诗选。沈德潜当年从礼部侍郎退休回到苏州做紫阳书院院长期间,选门下生王鸣盛、王昶、钱大昕、曹仁虎、吴泰来、黄文莲、赵文哲七人的诗,编为《七子诗选》,每人二卷,共十四卷。这部诗集刊行于乾隆十八年(1753),三年后的1756年就传到了日本。翌年,旸谷就在京都编选并刊刻出版了《清七子诗选》,各人一卷,共七卷。

这部《清七子诗选》的附录有旸谷写给沈德潜的一封长信。在这封信中,旸谷说自己拜读过沈德潜编撰的《古诗源》《唐诗别裁》《明诗别裁》《七子诗选》等书,并自述其学诗志向和经历说:“苟志复古,自非明人为梯航,恶可乎?明诗……吾攸适从者,李何龙举于前,李王虎视于后。……彝夙以四家为准则,铸心古范,十有余年,未遑乎窥壸奥。”[10]附录据此可知,旸谷学诗以明代前后七子之代表李、何、李、王四子为梯航,有志复古,真不愧为是荻生徂徕的再传弟子,诗学倾向后先承继,可谓一脉相承。就是在这封信中旸谷对钱谦益表示了极度不满。他这样攻击钱谦益说:

彝攸疾者,莫虞山钱氏若焉。斯人犹逢虿(3)①“逢虿”应作蠭虿,是有毒刺的螫虫,也比喻恶人或敌人。乎?妄见邪识,力排斥历下辈,推尊松圆为一代诗老,冤莫大焉。夫松圆诗腐而浅,耳观之徒蝇袭焉,流毒于艺圃,彝未尝不扼腕发噫也。[10]附录

旸谷毫不隐讳他最痛恨钱谦益,甚至把钱谦益比作带毒刺的螫虫“蠭虿”。如此痛恨的理由是因为钱谦益在其《列朝诗集》中排斥李攀龙等七子,推尊松圆(程孟阳)为一代诗老。他认为钱谦益如此评诗完全是“妄见邪识”,流毒艺圃。旸谷对钱谦益的这个抨击与他所读沈德潜的《明诗别裁集序》有直接关系,而语气更为激烈。(4)②关于高阶旸谷所受沈德潜诗学的影响,拙论《沈德潜与日本江户中期的汉文学》已有论述,故不赘述。可参阅黄华珍、张仕英主编《文学、历史传统与人文精神——在日中国学者的思考》,中国社会科学出版社2003年版,第122-138页。对于十有余年一直以李何李王四家为准则,铸心古范,有志复古的旸谷来说,他把钱谦益对前后七子的批评斥为“妄见邪识”,这也不是不能理解的。

旸谷的这封信通过当时在长崎行商的商人带给了沈德潜。沈德潜收到来自这位希望成为其海外诗弟子的长信,想必内心自然非常高兴,所以在《自订年谱》中特书一笔云:“乾隆二十三年戊寅八十六岁八月,日本高彝海外寄书千有余言,溯诗学之源流,诋諆钱牧斋持论不公,而以予为中正。又赠诗四章,愿附弟子之列,并欲乞奖借一言。”[11]沈德潜的这一笔更证实了旸谷对钱谦益的抨击。旸谷的信和沈德潜的记述都证实了当时两国之间诗学的交流,同时还让我们知道,钱谦益对明代前后七子的排斥不仅受到了清代格调派沈德潜等人的批评,在日本也受到了以七子诗学为准则的高阶旸谷等人的攻击。钱谦益的诗学与徂徕为代表的古文辞派们的诗学是水火不相容的。

(三)徂徕再传弟子原田东岳对钱谦益“元美晚年定论”的批驳

原田东岳,名直,字温夫。丰后(今大分县)日出藩大夫,著有《诗学新论》三卷等。他生于宝永六年(1709),卒于天明三年(1783),一生经历了荻生徂徕、服部南郭等古文辞派最辉煌的享保(1716—1735)和宝历(1751—1764)这两个时期。东岳自述年轻时随日出侯朝觐东都(江户)时曾从服部南郭(1683—1759)学古文辞,“闻徂徕先生之训”[12]卷上③(5)③原田东岳《诗学新论》卷上有云:“少从觐而东行,乃就南郭服君,闻徂徕先生之训。其后休告游京师,学于东涯先生,皆忧我无似,一片婆心,和盘托出矣。”江户幕府体制有所谓“参觐交替”的制度:规定地方诸侯国根据其所辖耕地的收成率领相应的人数前往江户,受幕府将军统率并为其服务,原则上隔年更换一次。东岳这里所说的“少从觐而东行”云云,意思就是他跟从日出侯“参觐”江户之事。。可知其诗学源于荻生徂徕的古文辞说。东岳认为诗道“唐降为宋,斯道遂丧。又兴为明,文运丕阐,嘉隆之际,于斯为盛,且以明季较诸宋元诸公,阳文敦洽,妍媸昭晰,有眼者皆能辨之,况于其盛时乎?”[12]卷上又说:“濂涪二翁,流毒吟咏,乃至南渡鸿儒磨练禅偈穷矣,大雅之害,无比为酷”,而高棅的《唐诗正声》和李攀龙的《唐诗选》是学诗“千古指南”。[12]卷上他的这些言论都能说明他的诗学与徂徕、南郭古文辞说是一脉相承的。

带有如此诗学倾向的《诗学新论》刊行于明和九年即安永元年(1772)。此时诗坛上徂徕倡导的古文辞说弊端毕露,已经受到来自各方面的不满和攻击;而另一方面古文辞派的余焰尚未熄灭,诗坛上出现了一股试图对古文辞说进行改良修正的势力,被称为“新格调派”的原田东岳、皆川淇园等人就是其代表。他们对古文辞派的模拟、蹈袭、剽窃、肤廓等弊病有反省,有批评,并有各自的主张。《淇园诗话》开宗明义云:“夫诗有体裁,有格调,有精神,而精神为三物之总要”[13],提出“精神总要说”。原田东岳在其《诗学新论》开头也说:“诗吟咏性情而已矣。”[12]卷上这些都是针对古文辞派注重形式模拟而缺乏作者精神面目的弊病而发的。然而,东岳写作《诗学新论》的真正目的是要为古文辞派及明代七子复古派辩护,要对排击李王等七子的钱谦益及其诗学展开猛烈抨击。《诗学新论》第二卷一半以上的篇幅都是用来抨击钱谦益及其《列朝诗集》的。东岳这样说:

钱牧斋《列朝诗集》,其选拘泥,不自知见识龃龉,肆然凌轹李王二公,而无忌惮。其他至于何仲默、李献吉、汪伯玉、胡应麟,排挤丑诋,无此为酷。妄加私言,欲强抑明,故无所矩矱而拙,炫玉而鬻石,吾知有其所阿而尔也。[12]卷中

在东岳看来,钱谦益《列朝诗集》选诗拘泥,特别是对李梦阳、何景明、李攀龙、王世贞等前后七子妄加排挤诋毁,肆无忌惮,故意贬抑明诗,缺乏公允。对于认为明代“文运丕阐,嘉隆之际,于斯为盛”的东岳来说,他是完全无法接受钱谦益对嘉隆七子的批评的。而最让东岳无法接受的是钱谦益对王世贞的以下论评:

元美之才,实高于于鳞……门户既立,声价复重,譬之登峻阪、骑危墙,虽欲自下,势不能也。迨乎晚年,阅世日深,读书渐细,虚气销歇,浮华解驳……论乐府,则亟称李西涯为天地间一种文字。……论诗,则深服陈公甫。论文,则极推宋金华。……其论《艺苑卮言》则曰:“作《卮言》时,年未四十,与于鳞辈是古非今,此长彼短,未为定论。行世已久,不能复秘,惟有随事改正,勿误后人。”……元美病亟,刘子威往视之,见其手子瞻集不置,其序弇州续集云云,而犹有高出于子瞻之语,儒者胸中有物,耑愚成病,坚不可疗,岂不悲哉![14]丁集上,436

这段论评是钱谦益仿王阳明《朱子晚年定论》之意而撰写的“元美晚年定论”的主要部分,见《列朝诗集》王尚书世贞小传。其依据主要是王世贞《弇州山人读书后》[15]《弇州山人续稿》[16]。(6)①例如“论乐府,则亟称李西涯……”一句,基于王世贞《弇州山人读书后》卷四《书李西涯古乐府后》;“论诗则深服陈公甫”,基于同书卷四《书陈白沙集后》;“论文则极推宋金华”,基于同书卷四《书宋景濂集后二》;“其论《艺苑卮言》则曰”云云,基于世贞《弇州山人续稿》卷二百六《答胡元瑞》;“元美病亟,刘子威往视之,……岂不悲哉”一段,基于刘凤所撰《王凤州先生弇州续集序》。谦益自述“余发覆额时,读前后《四部稿》,皆能成诵,暗记其行墨。今所谓晚年定论者,皆举扬其集中追悔少作与其欲改正《卮言》勿误后人之语,以戒当世之耳论目食、刻舟胶柱者,初非敢凿空杜撰,欺诬先哲也。”[17]卷四七《题徐季白诗卷后》,1562-1563

李攀龙去世之后,王世贞操持文坛二十年,是当之无愧的七子复古派之代表。这样一位七子复古派的代表人物到了晚年反省自己年轻时为于鳞抬轿吹鼓,拉帮结派,又悔悟自己年轻时的著作《艺苑卮言》“未为定论”,而且晚年读苏轼集爱不释手。如此等等,都等于说前后七子倡导的复古运动由复古派领袖王世贞自己将它全盘否定,他们所信奉的“文必秦汉,诗必盛唐”的复古主张、荻生徂徕所倡导的古文辞说也将缺少了理论根据。所以钱谦益阐明“元美晚年定论”,这对于前后七子和徂徕古文辞派来说可谓是致命的打击。这一点,东岳自然是认识得非常清楚的。所以他在《诗学新论》中对钱谦益的“元美晚年定论”作了如上节录引述后反击云:

愚谓弇州先生之于明也,超前绝后,独步无双,可谓伦魁矣。谦益以为排得先生,其余必不待攻而破矣。故巧黠伎俩,最致深故,稍用曼辞,才卖破绽。……其论诗服陈公甫,论文推宋金华,盖是欲资益其所长,而气象然故只有此言,乃就其曰“亟称”,曰“深服”,曰“极推”,可见先生谦让抑损,不苟自负,霭然滋润之气溢于言貌之间矣。[12]卷中

东岳这样的表达,对于谦益所论毫无反击之力。首先,“超前绝后,独步无双,可谓伦魁”云云,只是东岳自己对世贞的评价,并没有正面回应“元美晚年定论”。其次,对谦益的“其论诗服陈公甫,论文推宋金华”的观点,东岳非但没有提出证据证明王世贞“论诗并不服陈公甫”“论文并不推宋金华”,相反认为这是元美想借鉴得益其所长,那等于认同了谦益之论。如前所述,“元美晚年定论”的依据主要是元美所著《弇州山人读后书》,而从东岳行文以及未提及此书来看,想必东岳没有看到过此书,所以论辩显得答非所问。至于“亟称”“深服”“极推”,是谦益论评之辞,而东岳竟然于此看出“先生谦让抑损,不苟自负,霭然滋润之气溢于言貌之间”来,则更不知所云了。可见,东岳对谦益的“元美晚年定论”的反击根本不能令人信服。尽管如此,东岳捍卫李王等七子之态度,反对钱谦益之立场,则是毋庸置疑的。正如江邨北海在《诗学新论序》中评价的那样:“其书虽论驳不一,要为嘉靖诸才子发耳。盖明人唱复古者,北地、信阳着之先鞭,李王继起,超乘而上,其徒遂影驰惊者不知几人。而二袁钟谭之辈,则反辔李王,别开蹊径者。钱谦益编《列朝诗集》,号为兼爱泛取,而偏心不除,动抵触李王,颇多诬辞。今也大夫一洗其冤,峻辩通论,语挟风霜,起李王于九原,使其与牧斋对垒应答,不过如此,可谓李王忠臣矣。”[12]《诗学新论序》

如前所述,高阶旸谷抨击钱谦益与他阅读沈德潜的《明诗别裁集》等诗选有关系,“李王忠臣”的东岳对钱谦益及其《列朝诗集》的抨击与沈德潜也大有关系。东岳自述道:“余尝观《清朝别裁诗》,吏部尚书沈德潜归愚纂评,有乾隆帝序,乃赐题《御制沈德潜国朝诗别裁集序》”[12]卷中,并全文引用乾隆帝序之后说:

清帝甚恶谦益之内险而外文,独呼其名而诛之,若其曰“依草附木者流”,曰“巨眼人捉刀所为”,皆以亡状论之,而诛意犹逮德潜。至于曰“非人类也”,又曰“名教罪人”,此甚罪不敢容忍,谓之笔诛。嗟乎!谦益窀穸枯髊犹将坟动,况于遗臭千祀乎!可悲夫![12]卷中

东岳借乾隆笔诛钱谦益之语以攻击之,手法虽是老辣,但近乎人身攻击的手段已经超出了学术争鸣的范围,并不可取。不过,由此可知,东岳对钱谦益及其《列朝诗集》进行如此激烈的抨击,这与冠有乾隆此序的《国朝诗别裁集》的东传大有关系。根据大庭修《江户时代唐船持渡书研究》可知,钦定本《清诗别裁集》最早于1762年传入日本,十年后的1772年,东岳出版了《诗学新论》。这又从一个侧面反映了当时中日之间伴随着书籍的流通而带来的信息共享以及日本文士对来自中国最新信息的及时掌握和利用。

四、钱谦益诗学与江户时代宋诗流行之关系

上一节我们讨论了荻生徂徕及其再传弟子高阶旸谷、原田东岳对钱谦益及其《列朝诗集》的批评。然而,江户时代的文士并不是全都像古文辞派他们一样对钱氏诗学都是持否定态度的。在这一节里,我们将通过梁田蜕岩、六如上人,特别是山本北山对钱谦益的态度探讨钱氏诗学对江户时代诗风诗论的巨大影响。

(一)江户诗坛上接受并正面评价钱谦益的动向

限于笔者所见资料而言,最早对钱谦益表示肯定意见的是几乎与荻生徂徕同时代的梁田蜕岩(1672—1757)。他在《清诗选选》的序言中这样说:

近得孙思九《皇清诗选》读之,亡论名公巨卿,凡翩翩当世佳人士,果入其选。前代遗彦,如钱谦益、蒋之翘、吴伟业、金圣叹辈,亦存乎其中。锦之市,玉之府,靡釆弗获,岂谓清人不善诗哉?[18]《清诗选选序》

《皇清诗选》是清初古文家汪琬门人孙思九辑评的一部自顺治至康熙时期的诗歌选集。这部诗集东传日本后,立即受到蜕岩门人坂仓之辅的注意。坂仓对《皇清诗选》进行再选编,最后由蜕岩斟酌定稿,名为《清诗选选》,共九卷。蜕岩称钱谦益等人为“前代遗彦”,认为谦益等人入选的《皇清诗选》犹如“锦之市”“玉之府”,佳作琳琅满目。蜕岩“岂谓清人不善诗哉”的诘问是针对荻生徂徕而发的。徂徕曾在《题唐后诗总论后》中说:“文章之道与气运盛衰。方今明亡而胡兴,推之前古,艸昧间文气尚阂,其踵习晩明,亦犹洪永袭元余也。……吾虽不涉溟渤践华域,犹指诸掌尔。”[7]卷一九意思就是说清代建国不久,文运尚不兴盛。针对徂徕的这种论调,蜕岩直言不讳地说:“蘐老论清诗曰:‘明亡而胡兴,艸昧间文气尚阂,其踵习晩明,亦犹洪永袭元余也。吾虽不涉溟渤践华域,犹指诸掌尔。’盖蘐老高才绝伦,蔑视天下儒者如小儿,訑訑焉不觉其执拗自信,殆入诐辞也。”[18]《清诗选选序》蜕岩指出“蘐老”(徂徕)论清诗是“执拗自信”,是“诐辞”,即偏颇邪僻之辞。

蜕岩晚年在写给门生荒木氏的书简中又一次提到了钱谦益。他这样说:

高和并近稿数首,非唐非宋明,亦唐亦宋明,隐然有钱谦益、李笠翁趣味,果承近日染指于《清诗选》也。[19]卷七

从这个评价也可以知道,蜕岩对“非唐非宋明,亦唐亦宋明”的钱谦益、李笠翁他们的诗趣是持肯定态度的,与荻生徂徕将钱谦益一笔抹杀的态度是不同的。同时,荒木氏“染指”《清诗选》,诗风出现“非唐非宋明,亦唐亦宋明”的变化,这说明鼓吹唐明诗风的徂徕古文辞派霸占的诗坛已经开始吹起一缕新风。这缕新风逐渐变得强劲,最后将压倒徂徕古文辞的模拟之风而改变整个诗坛的风景。

以诗歌创作的实际来改变诗坛风景的是六如上人。六如(1734—1801)是江户中期天台宗僧侣、诗人。俗姓苗村,法名慈周,字六如,号六如庵。近江(今滋贺县)人。他早年的诗歌创作曾受到徂徕古文辞格调派的影响,不久厌倦模拟之风,喜好选取新奇的诗材和表现,鼓吹写实的宋诗,率真地抒发自己的真情,在提倡清新性灵诗风以反对古文辞格调派的山本北山振臂高呼之前,已经以创作实绩证明了他是江户时代后期诗风革新的先驱。著有《六如庵诗钞》《葛原诗话》等。为《六如庵诗钞初编》作序的松村梅冈(1710—1784)称六如诗云:“余窃论上人体裁,根抵老杜,以香山、渭南、苏、黄、范、杨,下自青丘、天池、唐解元、袁石公至于钱牧斋、程松圆,苟名其家者,无不摘取其长”[20]《六如上人诗集序》,赞扬六如诗以杜甫为根基,博采唐宋元明名家众长。另外,据松下忠先生的统计,六如的《葛原诗话》中引用到的中国历代诗人从汉代直至清代共及五百多人,其中引用诗例超过10例的共有26人[5]453,钱谦益也在其列,可证松村序中赞辞并非虚语。由此可见,钱谦益及其诗歌在这位诗风革新的先驱那里非但没有受到排斥,相反成了他博采众长的学习对象。

(二)山本北山《作诗志彀》与钱谦益《列朝诗集》的关系

讨论江户时代的诗风诗论如何从第二期诗坛的拟唐摹明的诗风转变为第三期诗坛宋诗风大为流行的问题时,不能不提到一个人和一部诗话。这个人就是山本北山(1752—1812),这部诗话就是北山的《作诗志彀》。因为在促使拟唐摹明诗风向宋诗风转变时,北山及其《作诗志彀》起到了不可替代的关键性作用。这已是学界公认的事实。然而,关于北山在《作诗志彀》中提出的诗学主张与中国诗论的关系,学界有两种完全不同的意见。一种意见认为北山著《作诗志彀》,如其自述,即“奉中郎之余论,作《作诗志彀》”[21]《诗变总论》附记。例如,山岸德平在《山本北山及其作诗论》之四“北山诗论之源流”中指出,北山“非常尊敬袁中郎,采用其性灵的主张,作为攻击徂徕一派的服部南郭、太宰春台等所谓古文辞学派作品的炮弹”[22]16①(7)①除此之外,山岸氏在《日本汉文学史总说》(山岸德平编《日本汉文学史论考》,岩波书店1974年版)中也说:“北山将古文辞学派的诗视为“伪诗”,以宋诗为真诗,私淑袁宏道,称诗应该发自性灵,主张性灵说。” 后来,山岸在《近世汉文学史》(汲古书院1987年版)第六章折衷学(考证学)山本北山(二)诗学一节中又强调说:“北山将当时古文辞学派的诗视作伪诗,文视为拟古,欲一扫其弊风,而著《作诗志彀》《作文志彀》。称“徂徕不知诗道”,就这样,诗坛由古文辞学派盗用唐诗、明诗的模拟蹈袭之风开始转变为明代袁中郎风格的清新之风。”。还有一种意见认为,北山著《作诗志彀》时对袁中郎的性灵说还不一定有深入的了解,更多的或许是借用了钱谦益《列朝诗集》中的相关言论,如中村幸彦在其《清新的文学观》一文中指出:“北山写作此书时,我们不知道北山阅读中郎诗说到何种程度,有没有深刻理解。我甚至怀疑北山没有精读过完整的《袁中郎全集》(如佩兰居刊四十卷本)。此书引用之处与钱谦益(牧斋)《列朝诗集》几乎相同。如果阅读过全集,难道不应该有适当的引用吗?”[23]390②(8)②除此之外,中村氏在《近世汉诗的诸问题》(中村幸彦编《近世的汉诗》,汲古书院1986年版)一文中再次指出:“北山重视个性的主张得自对李王古文辞持反对态度的袁中郎的性灵说。但是,在我看来,当时北山还没有精读宏道的诗文集,或许其根据是钱谦益《列朝诗集》所引。”遗憾的是,中村氏只是点到为止,没有列举任何具体的例证加以说明。他的这种观点受到了揖裴高的反驳。揖裴氏首先把袁中郎性灵说归纳为以下三个要点:第一,诗风随时代而变,否定排他性地推崇盛唐诗;第二,否定模拟剽窃的作诗法,追求新奇、清新、淡的表现;第三,较之修辞性的格调,更重视诗之所以为诗的性灵。在此基础上,揖裴氏推断说:“如果只是依据《列朝诗集》小传东拼西凑的话,那么像《作诗志彀》那样的主张是绝不可能有的。所以北山性灵说的主张应该是在精读了袁中郎集之后才能完成的。”[24]77-78

北山的诗学主张究竟是如揖裴氏所说是在精读了中郎集之后提出的,还是如中村氏所说是从钱谦益《列朝诗集》的诗学观那里拿来的?这个问题不仅事关《作诗志彀》与《列朝诗集》的关系问题,同时也关涉到江户时代诗风诗论变迁中钱谦益诗学有没有起到作用的问题,更进一步说,这个问题关系到如何更准确地把握江户时代诗歌批评史的重大问题。如果确如中村氏所指出的那样,北山的《作诗志彀》与钱谦益的《列朝诗集》有着密切的关系,那么对钱谦益及其诗学对江户时代诗风诗论的变迁所起到的影响作用应该给予恰当的评价,这对我们正确理解江户时代诗风诗论的变迁,更为客观地撰写江户时代汉诗批评史都是具有重要意义的。

为了弄清这个重大问题,笔者对《作诗志彀》(正文47条,附录3条,共50条)的内容与《列朝诗集》(主要是小传部分)做了具体比照。比照的结果,确如中村氏所说,《作诗志彀》中很多引用并不是采自中郎集,而是源于钱谦益的《列朝诗集小传》。特别是其中反映北山诗论主张的重要条目,如“拟议成变化”“元美定论”“沧浪诗话”“中郎集”“幸不幸”“诗论总变”诸条,对《列朝诗集》的利用比较突出。限于篇幅,这里选取“元美定论”“中郎集”和“沧浪诗话”三条为例,以见一斑。《作诗志彀》原是日文,引文均由笔者译成中文。先看“元美定论”条如下:

(1)[王元美初虽为于鳞护法神],至晚年而持异议,大悔为于鳞所诳。(2)[自论《艺苑卮言》曰:作卮言時,年未四十,与于鳞辈是古非今,未为定论。行世已久,不能复祕,惟有随事改正,勿误后人]云云。《列朝诗》引之,[今之君子,未尝尽读弇州之书,徒奉卮言为金科玉条,至死不变,可笑矣]云云,盖讥胡元瑞《诗薮》也。元瑞《诗薮》初览时,似觉其博大,然细读之,则不掩其谬妄也。(3)[以明优于唐,以太白、杜甫不及王元美],是其所见。[他则不过敷衍弇州《卮言》。且元瑞诗亦极腐臭,难列之作者。元美晚悟其非后,语及《诗薮》,掩耳不欲闻也。]近世耳食之辈,不读《卮言》《诗薮》,则无书可读。管窥之见哉。弇州悔悟之征兆无他,览弇州晚年之文,可自知也。(4)[敬美有孙曰瑞国,笃学好古,熟阅家集,闻钱牧斋所谓元美定论,晚年大不以于鳞为是,深以为然。](5)又昆山归震川,元美同时人也。[尝为人文序,其辞有诋排李王之徒,一二妄庸人为之巨子云云。弇州闻之曰:“妄诚有之,庸则未敢闻命。”昆山答曰:“唯妄故庸,未有妄而不庸者也。”]以此观之,弇州震川其流派之异,犹如水火不相容也。然弇州晩岁悟其非后,[赞震川画像曰:“千载有公,继韩欧阳。余岂异趋、久而自伤。”[25]509-514①(9)①谦益所引“千载有公……”云云,见王世贞《弇州山人续稿》卷一百五十《归太仆像赞》。谦益所引将“始伤”改为“自伤”,以增强所谓世贞“自悔”之程度,这一点钱锺书《谈艺录》早有指摘。日本学者野村鲇子氏也指出,世贞原文为“千载有公,继韩欧阳。余岂异趣,久而始伤”,而钱谦益将“久而始伤”改为“久而自伤”,一字之改,显然更加强了所谓世贞晚年“自悔”的程度。后世如王鸿绪《明史稿》归有光传及《明史》文苑传等都袭用钱氏小传而作“久而自伤”,显然是受到了《列朝诗集》的影响,所以对钱氏作为依据而引用的资料所存在的这种肆意解释或窜改文字的问题,需要谨慎核查。北山的引文完全基于《列朝诗集小传》,自然也作“久而自伤”,也是受钱氏影响的一个证据。]以此观之,元美之意了然明矣。[21]《元美定论》

北山的这条“元美定论”,按照(1)至(5)的顺序,基本上是采用了钱谦益《列朝诗集》丁集上(1)《李按察攀龙》、(2)《王尚书世贞》、(3)《胡举人应麟》、(4)《王少卿世懋》、(5)《震川先生归有光》小传中的材料而写成的。特别是[]内的部分甚至连语句都是直接原样照录了《列朝诗集小传》的原文。所以北山的所谓“元美定论”,自然不是他的创论,而是对钱谦益《列朝诗集》相关言说的直接或间接引用,就连“元美定论”这个条目名称也源于钱谦益王世贞小传“元美晩年之定论”[14]430。如在前面讨论原田东岳批驳钱谦益时已经指出的那样,钱谦益的“元美晚年定论”对于李王格调派来说,可以说是最具杀伤威力的批评。北山对钱谦益“元美晚年定论”的重要性自然也是充分认识到的,所以如上所示,他从《列朝诗集》李攀龙、王世贞、胡应麟、王世懋、归有光等人的小传中摘取相关的部分撰写成“元美定论”这个条目。完全可以推想,当时江户诗坛上已呈风前残烛之态的古文辞格调派们看到北山这条“元美定论”时所受到的冲击程度是何等的强烈。这只要看看前面高阶旸谷、原田东岳等人反对钱谦益的激烈程度就不难理解了。

再看“中郎集”条。该条有如下内容:

袁中郎尝排击李王诸人之形似唐而非唐曰:“唐人之诗,无论工不工,第取读之,其色鲜妍,如旦晩脱笔研者。今人之诗虽工,拾人饤饾,才离笔砚,已成陈言死句矣。唐人千岁而新,今人脱手而陈腐也。此无他诀,只迸自性灵与出自剽袭,所从来之异故耳。若李献吉为杜子美奴仆,至李王,奴仆之最卑者也。……”[21]

钱谦益《列朝诗集小传》丁集中《袁稽勋宏道》也有类似引用云:

唐人之诗,无论工不工,第取读之,其色鲜妍,如旦晩脱笔研者。今人之诗虽工,拾人饤饾,才离笔研,已成陈言死句矣。唐人千岁而新,今人脱手而旧,岂非流自性灵与出自剽拟者所从来异乎!空同未免为工部奴仆,空同以下皆重儓也。[14]567

比较两段引文,可知北山为方便日本读者将钱谦益引文中的“空同”改为“李献吉”,“工部”改为“杜子美”,“空同以下”改为“至李王”,“重儓”改为“最卑者”,其余部分完全相同。其实,钱谦益这段文字引自江进之为宏道《敝箧集》所作的叙文。江叙原文云:

盖中郎尝与予方舟泛蠡泽,适案上有唐诗一帙,指谓予曰:“唐人之诗,无论工不工,第取而读之,其色鲜妍,如旦晩脱笔研者。今人之诗即工乎,虽句句字字拾人饤饾,才离笔研,已似旧诗矣。夫唐人千岁而新,今人脱手而旧,岂非流自性灵与出自模拟者所从来异乎!”[26]

比照上面三段引文,可知北山的引文出自《列朝诗集》无疑。北山在“中郎集”条中介绍说,当时日本翻刻的《梨云馆类定袁中郎全集》因为字讹句谬,还混入了并非中郎的诗,所以不能反映真正的中郎面目,而万历年间由中郎门人吴相如手书、袁无涯校梓的中郎集才是善本,并说他日如能得到有力者资助,将准备翻刻。据此推测,北山所说的这两个版本他都可能看到过,甚至他家藏有中郎集善本也未可知。如果是这样,不免让人产生一个疑问。因为北山所说的这两个中郎集版本都收有《敝箧集》,都冠有江进之为此集所写的序文(10)①今人沈乃文主编《明别集丛刊》第四辑第九十四册(黄山书社2016年版)所收袁宏道《敝箧集》二卷,其版本为明万历袁氏书种堂刻本,就是北山所说的由中郎门人袁叔度无涯校梓,吴士冠相如手书的中郎集善本。集前冠有江盈科撰写的《袁石公敝箧集序》。另外,日人长泽规矩也编《和刻本汉诗集成》第19辑补编三(汲古书院1979年版)收有北山所说的日本翻刻本《梨云馆类定袁中郎全集》,集前冠有多篇序文,江盈科的《敝箧集序》也在其内。,按常理说,北山如此信奉袁中郎,精读袁中郎集,为什么在专门介绍“中郎集”时,不直接引用现存的原始文献,反而转引钱谦益《列朝诗集小传》所引用的材料呢?这些似乎都可以成为中村氏所谓北山写作《作诗志彀》时“还没有精读宏道的诗文集”的有力证据吧。由此可知,北山写作《作诗志彀》时,确实如中村氏所指出的那样,还没有精读过袁宏道全集,他在《作诗志彀》中宣扬袁宏道的性灵说,以抨击徂徕古文辞格调说,很大程度上只是借用了钱谦益《列朝诗集》小传中的相关论述。当然,这并不是说北山没有读过中郎集,可能只是当时没有仔细精读过而已。

北山反对严羽《沧浪诗话》的态度,无疑也是受到钱氏诗学的影响。他在《作诗志彀》“沧浪诗话”条说:“南宋严沧浪论诗,虽多格言,有害于诗道者亦不少。南郭氏称之‘虽有来者,不能间然’,岂知钱谦益既责沧浪论辩所误……要之发王李沿袭之端者,严沧浪也。”[21]北山56岁时著《孝经楼诗话》,其中更是旗帜鲜明地反对严羽、高棅他们所主张的初盛中晚四唐说。他说:

唐诗分初唐、盛唐、中唐、晚唐,创于宋季严沧浪,成于高廷礼《唐诗品汇》。宋诸贤于唐诗固不言分盛、晚,元诸名士亦甚不服沧浪之言,故不言分盛、晚。自虞山钱牧斋始破三唐之说,彼邦至今皆知分三唐之非。此方诗人,恶习未脱,拘拘于初盛中晚之说。唐宋诸贤定冷笑于地下矣。[27]

钱谦益论诗反对严羽,反对高棅,反对他们论诗分初盛中晚。他明确指出:“世之论唐诗者,必曰初盛中晩,老师监儒,递相传述。揆厥所由,盖创于宋季之严仪,而成于国初之高棅。承讹踵谬,三百年于此矣。……”[17]卷一五《唐诗英华序》,707又感叹说:“嗟夫!唐人一代之诗各有神髓,各有气候。今以初、盛、中、晚厘为界分,又从而判断之曰:此为妙悟,彼为二乘;此为正宗,彼为羽翼。支离割剥,俾唐人之面目,蒙羃于千载之上;而后人之心眼沉锢于千载之下,甚矣,诗道之穷也!”[17]卷一五《唐诗鼓吹序》,709钱氏的这些议论应该就是北山所谓“岂知钱谦益既责沧浪论辩所误”及“自虞山钱牧斋始破三唐之说”的依据。钱氏的这两篇序文都见于《牧斋有学集》。如此看来,北山不仅熟读《列朝诗集》的小传,而且对牧斋诗文集也是认真细读过的。这也可以作为北山诗学深受钱氏诗学影响的一个佐证。

那么,既然北山写作《作诗志彀》时大量利用了钱谦益的《列朝诗集小传》中的资料和诗学观点,为什么不直接抬出钱谦益以反对李王拟古说和徂徕古文辞说,而要高高举起袁宏道这面大旗呢?笔者推测北山主要有以下三方面的考量:第一,北山的经学思想不允许他树钱谦益为旗帜。北山于儒家经典中特重《孝经》,23岁就著有《孝经集览》2卷,以此名闻江户。他一生遵奉《孝经》,认为《孝经》才是孔子儒学之精髓,甚至把自己的书斋也命名为“孝经楼”。基于这样的思想,北山自然不可能选择被乾隆帝笔诛为“不忠不孝”之钱谦益作为自己诗学的理想对象。[28]②(11)②北山曾经为荒井公廉编选的《清诗别裁选》作序云:“……沈归愚撰《国朝诗别裁集》三十二卷,以钱谦益诸人列前茅,请序于乾隆帝。帝不满此编,让之曰:‘谦益等诸人,为忠乎?为孝乎?身为明朝达官,而甘心复事本朝者,非人类也。居本朝而妄思前朝者,乱民也。其诗选冠本朝诸人,则不可。且诗者何?忠孝而已。离忠孝而言诗,吾不知其为诗也。……’于是除钱诸人诗,以采忠孝君子美诗,遂成粹然美选。”第二,钱谦益在《列朝诗集》中已经树立了反对李王复古派的大旗,即袁宏道及其性灵说。钱谦益称赞袁宏道说:“中郎之论出,王、李之云雾一扫,天下之文人才士始知疏瀹心灵,搜剔慧性,以荡涤摹拟涂泽之病,其功伟矣。”[14]567这等于为北山反对徂徕古文辞派树立了鲜明的旗帜。所以北山在《作诗志彀》“诗变总论”条原样照录钱谦益的这个评价,现成借用了钱谦益树立的这面大旗,以反对李王复古论以及徂徕古文辞派。第三,袁宏道的性灵说在江户时代第一期诗坛上已经由渡日诗人陈元赟介绍给了诗僧元政上人,元政作诗论诗深受袁宏道性灵说影响,在日本诗坛已有一定的认知度和影响力,比较容易为人接受。(12)①陈元赟把袁宏道性灵说介绍给元政上人,这是中日两国诗学交流的一个史实。参见拙论:《明末渡日诗人陈元赟的“亡佚”诗稿〈双星稿〉探论》,载《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2019年第6期。基于这三方面的考量,北山一边大量借用钱氏诗学,一边选择袁宏道作为他反对荻生徂徕古文辞派的大旗,这是他精明的地方,也是《作诗志彀》能够影响一代诗风的关键。因此,《作诗志彀》一经出版,立即收到“大骇艺园之耳目”的巨大效应,对江户时代的诗风诗论由徂徕他们提倡的摹唐拟明的复古诗论朝着提倡学习宋诗清新性灵的诗风,积极主张写作“我诗”的方向转变发挥了不可替代的关键作用。

弄清了上述北山《作诗志彀》与钱谦益《列朝诗集》的关系,那么在评价北山《作诗志彀》在江户时代诗风诗论变迁过程中所具有的意义时,在叙述第三期诗坛上为何会流行清新性灵的宋诗诗风时,我们就有必要对钱谦益及其诗学所发挥的实质性影响作用做出明确而公允的评价。

(三)从山本北山到森槐南——尊崇钱谦益诗学的脉络

虽然出于多种原因,北山明面上没有直接树起钱谦益这面大旗,但是他尊崇钱谦益诗学的态度则是毋庸置疑的。日本天保元年(1830)京都积书堂出版了川上东山编选的《列朝诗选》二卷。这是根据钱谦益《列朝诗集》选取其中五七言绝句而成的和刻本诗集。集前载有川上东山撰写的编选缘起云:

积书堂主人寄列朝诗集一部,曰:“请钞出可意者,可以梓行矣。”捡之则卷上印朱章,故香山氏遗藏矣。而集中加朱星于数十家,其诗傍悉下批点,盖选焉而不及上梓乎?乃反之曰:“先辈苦心可思也。刻之则足矣。且教曰,诗禅子深诗者,往问焉。”而诗禅亦与余意同,且增加数家。主人钞出二家点朱者,又寄余曰:“先刻于绝句,稍稍及律古体,请校之。”因一阅,正鱼鲁,并识其由与焉。[29]

据此可知,积书堂主人所寄钱谦益《列朝诗集》一部是已故香山氏(藏书家柳原香山)的旧藏。集中加有朱星的诗人达数十家,诗傍都有批点。可见“先辈”文士苦心阅读过《列朝诗集》。为慎重起见,川上建议出版前先去请教于诗精通的“诗禅子”。诗禅子的意见与川上相同,并且再为增加了数家。这位诗禅子就是江户时代第四期诗坛上大名鼎鼎的梁川星岩(1789—1858)。而星岩19岁修学于山本北山,是北山的得意弟子。星岩又是森春涛(1819—1889)的诗学老师。森春涛就是本文开头提到的于清初三大家中最注目钱谦益的森槐南之父。由此来看,从北山到星岩,再从星岩到森氏父子,我们似乎不难发现其中前后承继着的尊崇钱氏诗学的脉络。这也可以作为北山遵信钱谦益诗学的一个旁证。遗憾的是,《列朝诗选》仅限于五七言绝句二卷,川上所说的“律古体”部分并没有续刻。

五、结语

综上所论,归纳如下:

第一,钱谦益诗学对江户时代诗风诗论的影响是其著作东传日本,并通过日本文士对它的解读、批评、吸收、传承得以实现的。在探讨这种跨时代、跨国界的诗学影响关系时,运用接受理论的方法,我们自然会把注意力更多地集中在接受方。由于接受方受到其本身的文化传统、思想倾向、诗学立场以及所处时代诗风诗论等多种因素的制约,对钱氏诗学的解读、批评或吸收利用自然也是各不相同的。正因为如此,所以同样是钱氏诗学,在江户时代诗坛上所受到的评价是不同的,甚至是完全对立的。在以明代李攀龙、王世贞为圭臬而主张拟唐摹明的古文辞派荻生徂徕他们那里,钱氏诗学与公安派袁宏道一样被认为是承继宋诗“主意”一路,违背了唐诗“主情”之传统而遭到了全盘否定。甚至到了徂徕再传弟子高阶旸谷、原田东岳的时代,他们深感钱氏诗学对于他们所信奉的古文辞诗学具有不可估量的冲击力和破坏性,力图挽回古文辞派的颓势,就主动出击,对钱氏诗学进行了猛烈攻击。相反,在对徂徕古文辞派持反对态度的梁田蜕岩、六如上人等人那里,钱氏诗学受到了正面评价,其诗也成了他们转益多师的学习对象。特别是到了诗风诗论从提倡学习唐明诗的第二期诗坛向提倡学习宋诗的第三期诗坛的变革时期,《列朝诗集》中所表达出来的钱氏诗学实际上成了山本北山著《作诗志彀》时的诗学指南,抨击古文辞派的锐利武器。特别是谦益的“元美晚年定论”,受到了原田东岳的猛烈抨击,而得到了山本北山的全面继承,是判别拟唐摹明的古文辞格调派与主张学习宋诗写作自由清新的性灵派的标尺。北山弟子梁川星岩参与《列朝诗选》的编选工作,扩大《列朝诗集》在实际诗歌写作过程中的借鉴作用,从北山到星岩,再从星岩到森氏父子,他们之间明显存在着一条前后承继的钱氏诗学脉络。

第二,北山“奉中郎之余论,作《作诗志彀》”的自述是后世文学史家忽视钱氏诗学对其影响的根本原因。由于北山的这个自述,后世论者如山岸德平氏等在探讨北山诗学的渊源时都忽视了钱谦益诗学对北山诗学的巨大影响。中村幸彦氏是最早指出《作诗志彀》与《列朝诗集》之密切关系的学者,而他只是点到为止,没有出示具体证据,他的观点并没有受到应有的重视,甚至还受到了论者的反驳。笔者通过二者的具体比照,弄清了北山大量利用《列朝诗集》的事实,为中村氏的见解提供了具体佐证。这对我们全面探讨第三期诗坛上清新性灵的宋诗诗风的流行问题具有积极意义。同时,也为我们正确评价钱谦益诗学在江户时代诗风诗论变迁过程中所发挥的实质性影响作用提供了可信的依据。

第三,从诗学源流的角度来说,如果把江户时代的诗学比作“流”的话,那么中国诗学特别是明清时代的诗学就是其“源”。虽然德川幕府实施锁国政策,中日之间没有正常的外交关系,然而通过长崎这个贸易港口,两国维系着非常密切的商贸往来。从中国驶往日本的“唐船”(中国的贸易船)把满载着最具人气的商品,包括承载着知识、学术、文化、思想的书籍,源源不断地运往日本,由此而保持着两国学术的密切交流。梁田蜕岩与荻生徂徕意见相左,认为钱谦益等清人“善诗”,其主要依据是他及时看到的输入日本的《皇清诗选》。高阶旸谷和原田东岳猛烈抨击钱谦益诗学,与他们所看到沈德潜的《明诗别裁集》和冠有乾隆帝序的《清诗别裁集》大有关系。不用说,如果北山当时没有看到钱谦益的《列朝诗集》,那么他28岁时著《作诗志彀》,并且能在诗风的转移上发挥如此巨大的影响,也许就很难想象了。基于这些史实而言,我们在探讨江户时代诗风诗论或者诗歌发展的时候,不能不更多地关注它与中国诗学、中国诗歌的关系。