577 nm微脉冲激光联合药物治疗中心性浆液性脉络膜视网膜病变患者的临床研究

2021-12-27黄河华

黄河华,王 虎

(东莞爱尔眼科医院眼底科,广东 东莞 523170)

中心性浆液性脉络膜视网膜病变(central serous chorioretinopathy, CSC)属于黄斑病变的一种,多发于青壮年男性,其临床症状以视物模糊、眼前黑影为主,如治疗不及时则极易引发脉络膜出血、永久性视障等并发症,影响患者的日常生活。部分CSC患者在发病一段时间后可治愈,但也有部分患者病程迁延难愈,需采取有效的措施对其开展治疗。以往临床多通过复方血栓通胶囊、卵磷脂络合碘胶囊等药物治疗,虽取得了一定的治疗效果,但治愈后易复发,预后欠佳[1]。随着我国医疗水平的不断提升,微脉冲激光治疗逐渐步入人们的视野,该方法可在治疗的同时保护患者的视网膜神经上皮层,避免非病变区域受损,安全性较高,近年来在CSC临床治疗中的应用较为广泛[2]。基于此,本研究探讨了577 nm 微脉冲激光联合药物治疗中心性浆液性脉络膜视网膜病变患者的临床效果,现将研究结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020年6月至2021年1月东莞爱尔眼科医院收治的67例CSC患者作为研究对象,均为单眼病变,按照随机数字表法分为对照组(33例)与观察组(34例)。对照组患者中男性19例,女性14例;年龄24~78岁,平均(49.54±3.54)岁;病程2~15 d,平均(7.64±0.35) d。观察组患者中男性20例,女性14例;年龄25~78岁,平均(49.62±3.48)岁;病程3~15 d,平均(7.72±0.31) d。将两组患者一般资料进行对比,差异无统计学意义(P > 0.05),组间可进行对比分析。诊断标准:参照《眼科学》[3]中关于CSC的诊断标准。纳入标准:符合上述诊断标准者;存在视物变形、中央暗点的患者;经眼底镜检查发现黄斑水肿的患者;眼底血管造影检查明显可见渗漏点者等。排除标准:CSC复发患者;高度近视者;眼底存在其他病变的患者等。本研究经东莞爱尔眼科医院医学伦理委员会审核批准,患者签署知情同意书。

1.2 治疗方法 对照组患者采用药物治疗,分别给予患者复方血栓通胶囊(广东众生药业股份有限公司,国药准字 Z20030017,规格:0.5 g/粒),3 粒 /次,3 次 /d;复方芦丁片(上海信谊天平药业有限公司,国药准字H31020430,规格:芦丁20 mg,维生素C 50 mg),2片/次,3次/d;卵磷脂络合碘胶囊(西安汉丰药业有限责任公司,国药准字H20100107,规格:0.1 mg/粒),3粒/次,3次/d,均口服治疗。观察组患者在对照组的基础上采用577 nm阈下微脉冲激光(科林仪器公司公司,型号:IQ577)对患者进行治疗。治疗前30 min需采用复方托吡卡胺滴眼液(沈阳兴齐眼药股份有限公司,国药准字H20123453,规格:1 mL∶托吡卡胺5 mg,盐酸去氧肾上腺素5 mg)滴入患者眼结膜囊,使其瞳孔扩大至6 mm。①在微脉冲模式下进行单点能量滴定,光斑直径:160 μm,曝光时间:0.2 s,在后极部血管弓外的正常视网膜上进行阈能量测定,阈能量为刚能隐约看见视网膜变白时的激光能量。②于微脉冲模式下对患者的渗漏区进行光凝,光斑直径:160 μm,曝光时间:0.2 s, 3×3矩阵式,光斑间距0,5%占空比,微脉冲激光能量400 mW。

1.3 观察指标 ①临床疗效,其中显效:视物模糊、视物变形等临床症状完全消失,视力完全恢复正常,黄斑区水肿完全消退;有效:上述临床症状基本改善,视力基本恢复正常,黄斑区视网膜厚度明显变薄;无效:上述临床症状未见改善甚至加重[3]。临床总有效率=显效率+有效率。②分别在治疗前与治疗1、4、6、12周后对两组患者的视力恢复情况进行检查并比较,采用国际标准视力表进行评估,将其转换为最小分辨角对数(logMAR)视力[4],数值越低,表明患者视力情况越好。③分别在治疗前与治疗4、12周后,采用黄斑光学相干断层扫描(OCT)对两组患者黄斑区视网膜肿胀消失情况进行检查并比较。④分别于治疗前及治疗1、4、6、12周后,采用OCT对两组患者视网膜下液(SRF)消退情况进行检查并比较。

1.4 统计学方法 采用SPSS 22.0统计软件分析数据,计数资料以(±s)表示,两组间比较采用t检验,多时间点比较采用重复测量方差分析;计数资料以[ 例(%)]表示,采用χ2检验。以P< 0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

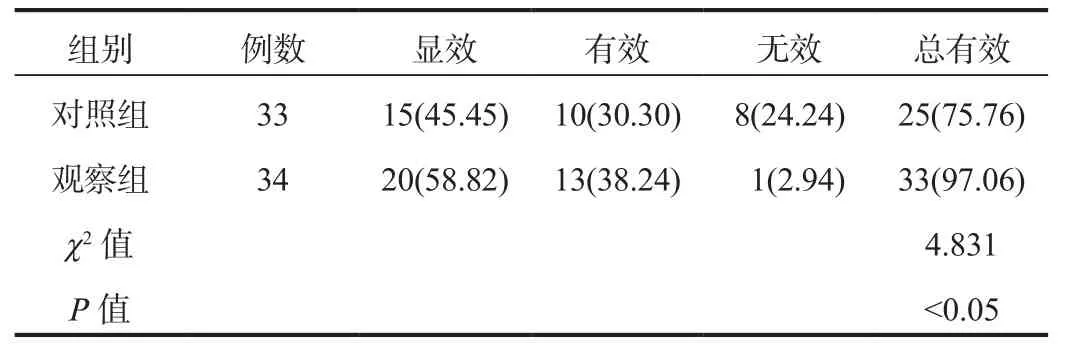

2.1 临床疗效 观察组患者临床总有效率显著高于对照组,差异有统计学意义(P< 0.05),见表1。

表1 两组患者临床疗效比较[ 例(%)]

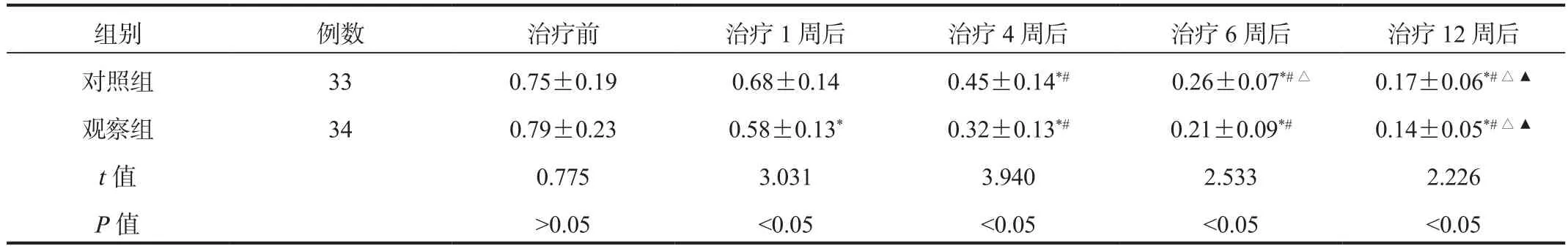

2.2 视力变化情况 治疗1、4、6、12周后两组患者logMAR视力值均较治疗前呈逐渐降低趋势,且观察组治疗后各时间点均显著低于对照组,差异均有统计学意义(均P< 0.05),见表2。

表2 两组患者logMAR视力值变化情况比较( ±s)

表2 两组患者logMAR视力值变化情况比较( ±s)

注:与治疗前比,*P < 0.05;与治疗1周后比,#P < 0.05;与治疗4周后比,△P < 0.05;与治疗6周后比,▲P < 0.05。

组别 例数 治疗前 治疗1周后 治疗4周后 治疗6周后 治疗12周后对照组 33 0.75±0.19 0.68±0.14 0.45±0.14*# 0.26±0.07*#△ 0.17±0.06*#△▲观察组 34 0.79±0.23 0.58±0.13* 0.32±0.13*# 0.21±0.09*# 0.14±0.05*#△▲t值 0.775 3.031 3.940 2.533 2.226 P值 >0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

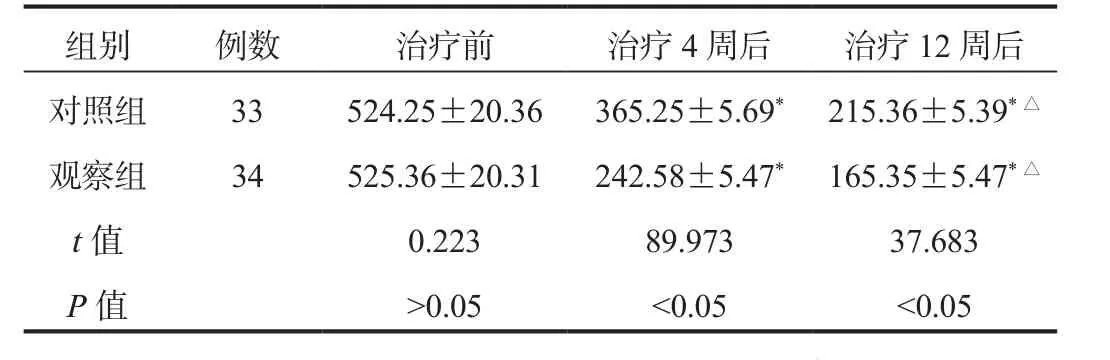

2.3 黄斑区视网膜厚度 治疗4、12周后两组患者黄斑区视网膜厚度均较治疗前呈逐渐降低趋势,且观察组治疗后各时间点均显著低于对照组,差异均有统计学意义(均P< 0.05),见表 3。

表3 两组患者黄斑区视网膜厚度比较( ±s , μm)

表3 两组患者黄斑区视网膜厚度比较( ±s , μm)

注:与治疗前比,*P < 0.05;与治疗4周后比,△P < 0.05。

组别 例数 治疗前 治疗4周后 治疗1 2周后对照组 3 3 5 2 4.2 5±2 0.3 6 3 6 5.2 5±5.6 9* 2 1 5.3 6±5.3 9*△观察组 3 4 5 2 5.3 6±2 0.3 1 2 4 2.5 8±5.4 7* 1 6 5.3 5±5.4 7*△t值 0.2 2 3 8 9.9 7 3 3 7.6 8 3 P值 >0.0 5 <0.0 5 <0.0 5

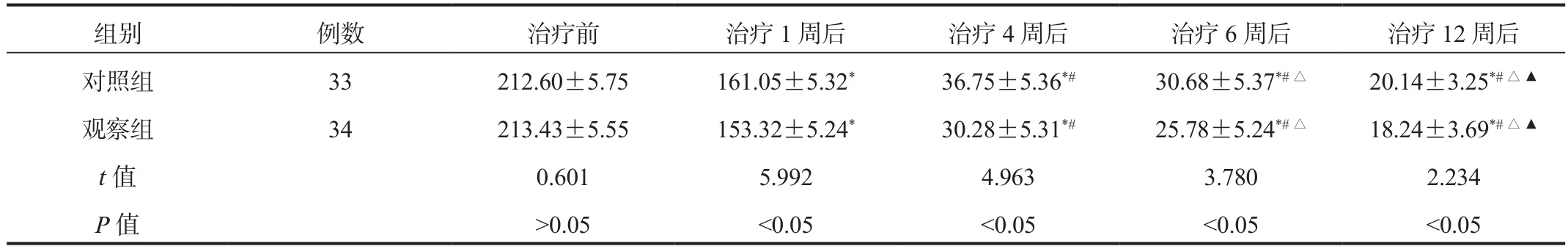

2.4 SRF深度 治疗1、4、6、12周后两组患者SRF指标水平均较治疗前呈逐渐下降趋势,且观察组治疗后各时间点均显著低于对照组,差异均有统计学意义(均P< 0.05),见表 4。

表 4 两组患者 SRF 深度比较 ( ±s , μm)

表 4 两组患者 SRF 深度比较 ( ±s , μm)

注:与治疗前比,*P<0.05;与治疗1周后比,#P<0.05;与治疗4周后比,△P<0.05;与治疗6周后比,▲P < 0.05。SRF:视网膜下液。

组别 例数 治疗前 治疗1周后 治疗4周后 治疗6周后 治疗12周后对照组 33 212.60±5.75 161.05±5.32* 36.75±5.36*# 30.68±5.37*#△ 20.14±3.25*#△▲观察组 34 213.43±5.55 153.32±5.24* 30.28±5.31*# 25.78±5.24*#△ 18.24±3.69*#△▲t值 0.601 5.992 4.963 3.780 2.234 P值 >0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

3 讨论

目前,临床对于CSC的发病机制尚未明确,可能与精神紧张或疲劳过度等因素相关,其临床治疗主要包括激光、药物等方式,均具有一定效果,但目前临床对于这几种疗法的争议较大。其中药物治疗是目前临床常用的方法之一,最为常见的药物为复方血栓通胶囊、复方芦丁片及卵磷脂络合碘胶囊等。复方血栓通胶囊属于中成药,药物成分主要包括三七、丹参、玄参及黄芪等,诸药合用,共奏活血化瘀之效,临床多用该药治疗眼科疾病,可有效消除眼底瘀血[5]。复方芦丁片是维生素P的一种,具有抗炎的作用,进入人体后可在一定程度上促进维生素C在体内蓄积,有助于进一步增强血管抵抗力,改善人体的血流动力学[6]。卵磷脂络合碘胶囊主要由卵磷脂络合碘成分制成,对视网膜神经有一定的营养作用,进入人体后可促进视网膜代谢和组织呼吸,有助于促进视网膜的新陈代谢[7]。药物治疗CSC患者,可取得较为良好的效果,但治疗后复发率较高,因而还需加以其他疗法联合治疗,方能改善患者的预后。

激光是一种安全性较高的治疗方法,其原理主要是通过光凝使失代偿的视网膜色素上皮(RPE)细胞破坏,刺激周围正常的RPE增生,使新的脱色素的RPE形成,消除渗漏性RPE病变,从而达到封闭渗漏点的目的。但传统激光极易损害患者的视网膜,导致视网膜全层组织损伤,整体治疗效果欠佳[8]。微脉冲激光是一种新兴的视网膜病变疗法,具有不良反应轻、无疼痛及安全性高等特点,其眼底激光主要包括532 nm绿色激光、577 nm黄色激光及810 nm红外激光等[9]。其中577 nm黄色激光具有较长的波长,穿透性较强,在吸收黑色素方面具有十分显著的效果,且相较于其他颜色的激光而言,该激光对黄斑的损伤较小,安全性较高,与药物联合治疗可发挥协同增效的作用,有助于进一步增强微脉冲激光的热效应,达到提高治疗效果的目的。本文研究结果显示,治疗12周后观察组患者临床总有效率高于对照组,表明577 nm微脉冲激光与药物联合治疗可有效提高CSC患者的临床治疗效果。

微脉冲激光的完整曝光主要包括微小工作时间“On Time”、休息时间“Off time”,其占空比较小,就理论而言,占空比越小的微脉冲,在光凝时越能保证RPE细胞的完整性,避免PRE细胞的生理功能受损,确保视网膜神经上皮下浆液能够完全吸收,有利于消除患者黄斑区肿胀的情况,同时还能促进患者视力的恢复[10]。在对患者开展微脉冲激光治疗后,给予其药物口服治疗,可巩固微脉冲激光的治疗效果,在一定程度上可加快患者的黄斑区肿胀消除和视力的恢复。本文研究结果显示,治疗后1、4、6、12周后观察组患者logMAR视力值均显著低于对照组,治疗4、12周后黄斑区视网膜厚度均显著低于对照组,表明采用577 nm微脉冲激光与药物联合对CSC患者进行治疗,可促进患者视力的恢复,同时还能在一定程度上缓解患者黄斑区视网膜肿胀状况。577 nm微脉冲激光治疗的作用范围局限于RPE细胞,治疗期间不会对周边正常组织造成损伤,治疗区视网膜也不会产生激光斑或瘢痕;另外,激光光斑能够形成一个自由的通道,利用脉络膜的抽吸作用使神经上皮下液体经过该通道流向脉络膜,使其被吸收,有助于加快患者的SRF消退速度[11-12]。本文研究结果显示,治疗1、4、6、12周后观察组患者SRF深度均显著低于对照组,提示通过577 nm微脉冲激光与药物联合治疗的方式,可加快CSC患者的视网膜下液消退速度,有助于促进患者康复。

综上,采用577 nm微脉冲激光联合药物治疗中心性浆液性脉络膜视网膜病变,可提高患者视力水平,且能在一定程度上加快其黄斑区肿胀与SRF的消退速度,疗效显著,值得临床推广应用。