人口流动会降低生育水平吗?——基于农业户籍流动人口的再检验

2021-12-27梁同贵

梁同贵

人口流动会降低生育水平吗?——基于农业户籍流动人口的再检验

梁同贵

(华东政法大学 社会发展学院,上海 201620)

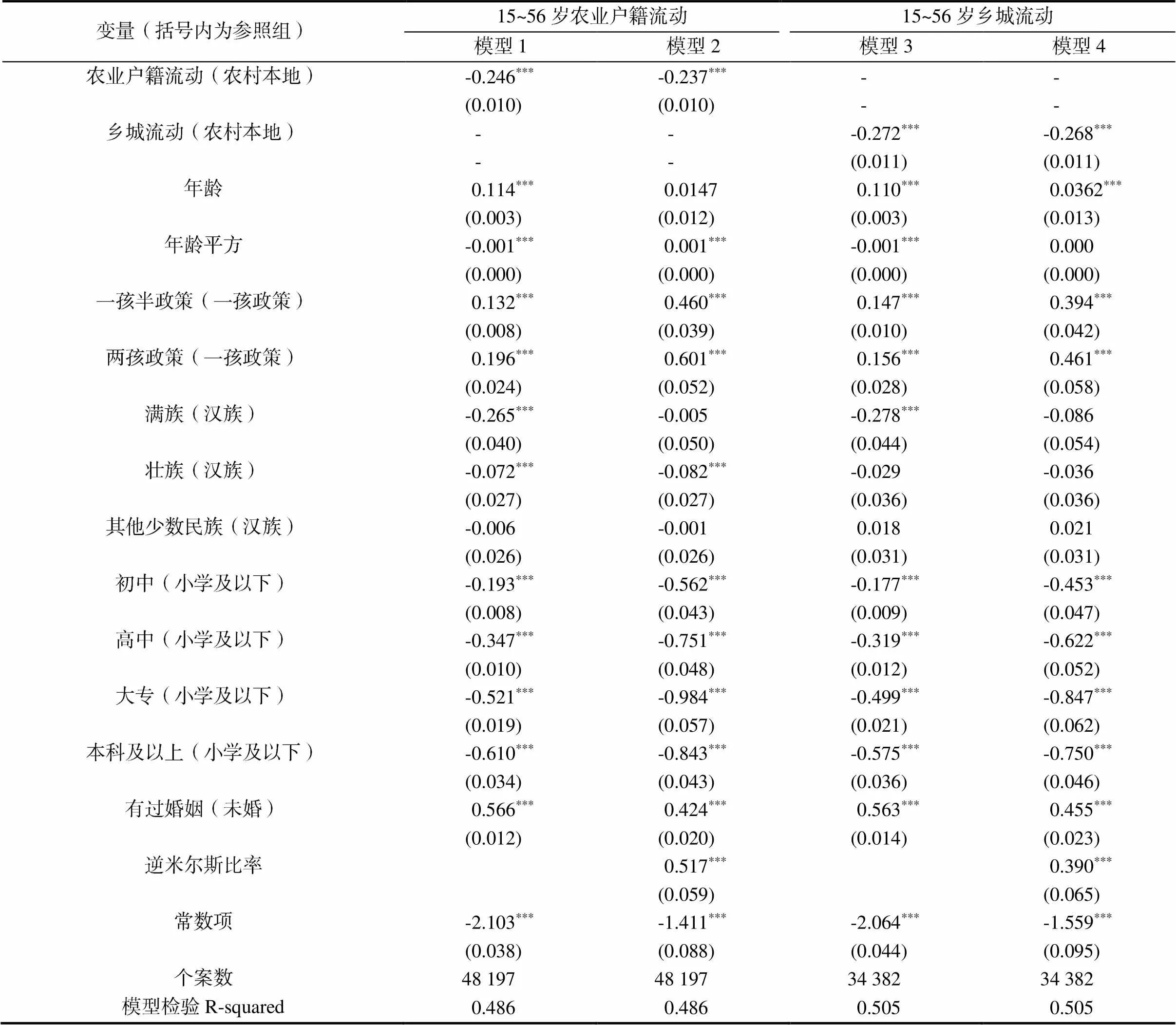

以往有关迁移流动影响生育水平的研究仍存在一个盲点,即缺少流动人口孩子出生地的分析。在弥补这个盲点后,分别通过泊松回归与Heckman二阶段模型再次分析了人口流动对生育水平的影响。泊松回归结果显示,农业户籍流动人口曾生子女数是农村本地人口的0.855倍,乡城流动人口的曾生子女数为农村本地人口的0.840倍,两类流动人口的累计生育率均低于农村本地人口。Heckman二阶段模型回归结果显示,农业户籍流动人口、乡城流动人口与农村本地人口的曾生子女数相比分别减少了0.237个与0.268个。因此,人口流动与生育水平降低确实有着因果影响关系。

农业户籍流动人口;农村本地人口;泊松回归;Heckman二阶段模型

改革开放以来,我国生育率呈现出明显下降趋势,七普数据显示2020年育龄妇女总和生育率降至1.3。伴随着工业化与城镇化进程,大量农民流入城市寻找工作。在我国人口流动对生育水平影响的研究上,学界一直存在分歧。有部分学者认为流动人口确实存在多生现象[1-5];另一部分学者则认为迁移流动对生育水平降低有显著性影响[6-12]。笔者曾对上述研究进行过相对完整系统地回顾,并就存在的问题进行了总结[13-16],指出上述研究存在“常用的几种生育率指标不能如实反映流动人口生育水平,流动人口类型界定杂乱以至于找不到一个严格意义上的比对群体,截面数据制约着人口流动对生育影响的因果关系分析,违法生育、计划外生育与多育在概念上混淆”等问题,并采用Cox比例风险回归、时期孩次递进比、递进生育率分别分析了乡城流动人口与农村本地人口生育水平的差异,发现乡城流动降低了生育水平,且二者有着因果影响关系。

然而,随着国家卫健委(原国家卫计委)全国流动人口动态监测数据的进一步开发与使用,笔者对以往相关研究做了进一步回顾与反思,发现这些文献均没有对流动人口孩子出生地进行分析。如果这个盲点不被考虑到研究中去,就有可能会产生错误的结论。为此,笔者拟在对这个盲点及其对生育率统计的影响进行深入分析后,对人口流动是否降低了生育水平再次做检验。

一、研究盲点分析

2016年全国流动人口动态监测数据的分析结果显示,在2010年及以前就已经是流动人口的妇女中,累计2 556份在2010年普查年份生育,其中1 143份发生在户籍地,占44.72%。2012年全国流动人口动态监测数据的分析结果显示,在2010年及以前就已经是流动人口的妇女中,累计3 542份在2010年普查年份生育,其中1 681份发生在户籍地,占47.46%;在2000年及以前就是流动人口的妇女中,累计1 137份在2000年普查年份生育,其中736份发生在户籍地,占64.73%。在这1 137份生育样本中,孕期“主要在外地,临分娩返乡”与“一直在老家”的689份,占60.60%;孕期“一直在外地”与“主要在老家,临分娩外出”占39.40%。这些流动育龄妇女由于回到老家户籍地生育,那么在2010年六普、2000年五普时,流入地的普查员在短短十天的入户登记时间内便不能调查到她们,也就统计不进来。因此,通过计算累计生育率[11,12]得出人口流动降低了生育水平的结论需要重新检验,因为在调查时点上回到户籍地生育的流动妇女很可能是有选择性而非随机的,那么留在流入地的被调查到的流动妇女样本自然也就是有偏的。

图1是笔者根据最近几年全国流动人口监测数据计算的流动妇女在户籍地生育孩子的比例。

图1 2000年以来流动妇女①在户籍地生育孩子的比例

图1展示了两条重要信息。一是流动妇女选择在户籍地生育的比例越来越小,也就是越来越多的流动妇女选择了在流入地生育,这很可能与流动人口在流入地融合程度加深有关。二是监测年份与之前两年孩子生育在户籍地的比例大幅降低,如2012年监测数据显示,流动妇女2012和2011年在户籍地生育的比例分别为0.25、0.36;但2014年监测数据显示,这一比例分别为0.38、0.44。2014年监测数据显示,流动妇女2014、2013、2012年在户籍地生育的比例分别为0.17、0.30和0.38,但2015年数据显示,这一比例分别为0.31、0.43和0.48。对于2015年数据,也可以与2016年数据做这样一个比较。造成这种状况的原因,一方面很有可能是在户籍地生完孩子后流动妇女重新回到流入地工作生活,如2012年监测数据中2011和2012年在户籍地生育的妇女有相当一部分仍然停留在户籍地,但2014年这部分妇女重新返回流入地,那么在2014年流动监测中便被统计进来。另一方面可能是抽样存在系统性偏差的问题。李丁、郭志刚[11]研究显示,2012年全国流动人口监测数据计算出的总和生育率明显高于六普数据,并且2000—2011年总和生育率与总和递进生育率都有较为明显的提高。据此,笔者比较了2010和2012年全国流动人口监测与2010年六普数据流动妇女的年龄结构,具体见图2(2010、2012年监测样本分别为61 100、74 186份,2010年普查数据为102 034 892),发现监测数据更多地调查了生育旺盛期的妇女,这很可能是监测数据总和生育率高于六普数据的重要原因。

图2 监测数据与普查数据中女性流动人口年龄结构②

上述流动人口监测与人口普查数据中妇女年龄结构的差异是否真的由于普查时点上一些育龄妇女回到户籍地生育孩子而导致的?鉴于普查数据中有部分妇女回到老家户籍地生育,但男性不一定回到户籍地陪同,笔者比较了流动人口监测与人口普查中的男性年龄结构,具体见图3(2010、2012年监测样本量分别为61 448、83 711份;2010年普查数据为111 841 084),发现监测数据与普查数据中男性年龄结构差异与女性基本一致,监测数据中男性同样更多地集中在青壮年人口身上。由此判断,监测数据确实存在着抽样误差。

图3 监测数据与普查数据中男性流动人口年龄结构

李丁、郭志刚[11]研究发现,流动人口监测数据中妇女的生育事件与流动时间高度相关,各年流入本地的妇女在流入前后两三年内的生育率特别高,样本的生育水平距离调查时点越近的年份生育水平越高,这主要是由于“监测调查抽取各年流入的妇女中流入前后有过生育的妇女偏多,而越靠近监测年份上述偏差越大”。这样推断,越是在流入地生育的妇女应该越容易被登记进来。所以,流动妇女在距离监测时点较近年份上选择在流入地生育的比例突然升高,与监测样本数据搜集方式有很大关系。但从图1中又看到,2012、2014和2016年监测数据在2010年及以前年份上户籍地生育比例差异不大,但2014和2012年监测数据、2016和2012年监测数据均在2011年开始出现较大差异,2014和2016年监测数据在2012年开始出现较大差异。如果每次监测调查时,抽样框一直登记了流入年份前后生育较多的流动妇女,对于2012年监测来说,2010年及以前年份在户籍地生育的比例就应该维持在2011年的较低水平附近,但实际上距离2012年监测年份较远年份户籍地生育比例几乎不再受到抽样框的影响,且远高出2011年的比例,也就是虽然2012年监测数据在2012和2011年涵盖了较多在流入地生育的妇女,但2012年抽样框仍旧补充了一些较早年份上在户籍地生育的妇女,这才会导致2010年及以前的流动妇女户籍地生育比例大幅提高,而笔者认为这恰恰是有部分流动妇女在户籍地生育完孩子后重新回到流入地所带来的结果。这样分析带来的启示就是,采用2012年流动人口监测数据,选择流动妇女2009年及以前的生育数据可以避免因孩子出生地分析不足带来的计算误差。至于图1中2015年监测显示流动妇女在各年份选择在户籍地生育比例基本均大于其他监测年份,具体原因可另再做分析。

二、研究设计

(一)数据与人口类型界定

本研究数据来源于中国家庭追踪调查数据库(CFPS2010)与全国流动人口动态监测数据库,两个数据库均对每个样本生育孩子数量进行了统计。数据库整理的具体过程可以参照笔者的研究[13-16]。本研究中农业户籍流动人口是指2012年全国流动人口监测数据中户籍为农业的样本,乡城流动人口是指户籍为农业且调查样本点类型为居委会的样本。农村本地人口是指CFPS2010成人数据库中出生地与现住地(调查地)的省国标码与区县顺序码一致,且户口状况为农业,现住地是基于国家统计局资料的城乡分类的农村区域的样本。本研究同样从CFPS2010成人数据库中选取农村本地人口,从2012年流动人口动态监测数据库中选取流动人口进行分析。

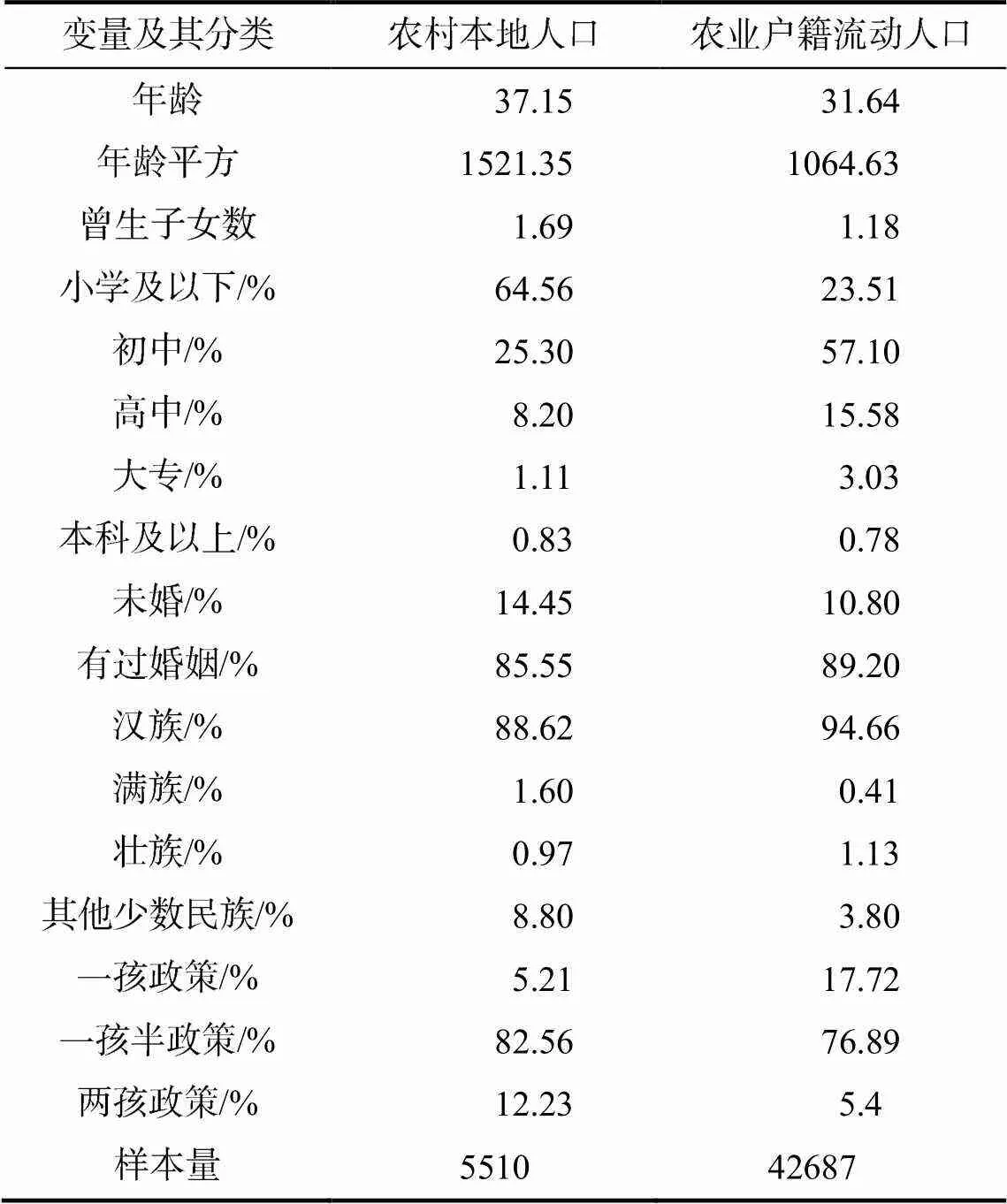

本研究选取截至2009年是流动人口、且在15~49岁经历过流动的样本,因为只要流动行为发生在妇女育龄期,就可以认为妇女生育受到了流动的影响。又因为2012年全国流动人口动态监测数据只监测到15~59周岁的人口,回推到2009年处于13~56岁,所以分析中只选取截至2009年为15~56岁的妇女。与笔者以往研究[13-16]类似,本研究同样选择年龄、受教育程度、婚姻状况、民族性质作为控制变量,这些变量被证明是影响生育水平的重要因素。另外,加入生育政策作为控制变量,具体根据冯国平、周长洪等的研究[17,18]进行整理,主要参考户籍地省份、户籍性质、少数民族种类这三个指标。一孩政策的样本有以下三类:非农业户口人口,北京、天津、上海、江苏、四川、重庆的农村非少数民族人口,北京、天津、上海、江苏的少数民族人口。二孩政策(此处包括多孩政策)样本有以下两种:海南、青海、云南、宁夏、新疆5个省份农村农业户籍人口;其他省份非壮族、满族少数民族人口。一孩半政策包括:其他省份农村农业人口;壮族、满族农村农业人口。样本的描述性统计(表1)显示,农村本地人口较之于农业户籍流动人口在相关变量上有着较为明显的区别,如农村本地人口更为年长,受教育程度更多集中于小学及以下,未婚比例较高,少数民族比例较高,一孩政策比例较低。

表1 样本的描述性统计

(二)回归模型选取

1.泊松回归模型

2.Heckman二阶段模型

为纠正人口流动的自选择性带来的偏误,进而对人口流动对生育水平降低的影响进行检验,本研究采用Heckman[19,20]提出的二阶段模型来进行研究。首先使用Probit模型来预测人口流动的倾向,模型表示如下:

被称作逆米尔斯比率或者风险率,(·)与(·)分别是标准正态分布的密度函数与累积分布函数。逆米尔斯比率的作用就是明晰人口流动的自选择性究竟会不会给生育率带来显著影响。为考察人口流动经历对生育水平的影响,本研究构建了以曾生子女数为因变量的线性回归模型:

其中代表曾生子女数,1为“是否人口流动”这一核心自变量,χ是控制变量,是根据公式(2)估计出的逆米尔斯比率,0是回归常数项,1α是相应解释变量的待估参数,1即为人口流动对曾生子女数的影响,是误差向量。曾生子女数是一位妇女生育的次数,其取值范围很小,并且只能为非负整数值,在统计中称为计数变量。严格地说,它的分布既不是连续的,也不是正态的(生育较少的人很多,而生育很多的人很少)。将此类变量作为因变量进行常规回归分析会违反这种方法本身所要求的假定条件。然而在缺乏更好的回归模型时,将常规回归应用于计数因变量是一种常见的做法[21]。因此,本研究仍采用OLS回归来进行分析。

三、人口流动对生育水平影响的回归分析

在回归分析中,首先采用泊松回归检验人口流动对累计生育水平的影响,再采用Heckman二阶段模型对人口流动与生育水平降低的因果影响关系进行检验。

(一)泊松回归结果分析

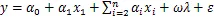

泊松回归结果显示(表2),在其他自变量不变的前提下,农业户籍流动人口曾生子女数是农村本地人口的0.855倍,人口流动有效降低了生育水平,降低了14.5%。分年龄段亚群组来看,15~34岁与35~56岁农业户籍流动人口的生育水平也有所降低。乡城流动人口的曾生子女数为农村本地人口的0.840倍,降低了16.0%,乡城流动更有助于降低生育水平。这或许可以用融合理论来解释,一方面流动人口接受了流入地的生育观念与生育文化,另一方面仅具有基本社会经济基础的城镇流入者需要适应城镇生活,角色的转变增加了生育孩子的机会成本,他们逐渐开始像迁入地的居民那样少生育。

农业户籍流动与乡城流动两个模型均显示,年龄越大曾经生育子女数越多,且均通过了显著性检验,这与常识也是相符的。但35~56岁亚群组回归结果显示,年龄每增长1岁,曾生子女数将会变成原来的0.955倍。这主要与上文提到的流动人口监测数据抽样偏差有关。李丁、郭志刚[11]的研究同样显示,“与六普相应结果对比,流动人口监测数据中较早出生队列的子女数反而相对较少。而在更年轻队列中,监测数据的平均子女数明显高于六普相应统计结果。”

表2 2009年累计生育水平影响因素的泊松回归优势比结果

注: ***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。下同

为了检验年龄对曾生子女数的影响是否具有非线性关系,笔者加入了年龄的二次项。两个模型中年龄二次项的优势比均为1,说明年龄对曾生子女数的影响具有线性关系。对于亚群组15~34岁的样本,年龄二次项的发生比为0.996,说明年龄对曾生子女数的影响呈现倒U型模式,开始时随着年龄的增大曾生子女数增多,之后随着年龄的增大曾生子女数略微减少。这或许同样与监测数据的抽样偏差有关。

生育政策对曾生子女数有着显著性影响。两孩政策的曾生子女数最多,其次是一孩半政策,一孩政策最少。可见,计划生育政策在很大程度上抑制了我国人口增长速度和人口规模。

在民族性质对曾生子女数的影响中,满族妇女的生育水平显著低于汉族。这一方面是因为人口数超过一千万的满族执行与汉族基本相同的生育政策。另一方面是因为满族主要生活在东北地区,六普数据显示满族人口1 041万,东三省约856万,占满族人口82.2%。而东北地区一直是我国生育率较低地区,主要是因为传统生育文化在这里传承较差。东北人整体宗族意识淡薄,重男轻女、养儿防老的观念不强。农业户籍流动与乡城流动两个模型均显示,壮族、其他少数民族与汉族的曾生子女数没有差异,这一结果与笔者之前研究不同[15]。当时笔者采用时依协变量Cox回归研究结果显示,“少数民族在下一孩次的递进生育均要高于汉族”。同时与2010年人口普查资料表“全国各民族15~64岁妇女平均活产子女数和平均存活子女数”③中的结果不一致,该表数据显示55个少数民族中大部分少数民族平均活产子女数和平均存活子女数均高于汉族。笔者认为这种差异的原因在于本研究加入了生育政策这个控制变量,因而汉族与除了满族之外的其他少数民族总体在曾生子女数上并没有太多不同。

受教育程度越高则曾生子女数越少,这与受教育程度越高则生育率越低的理论是相符的,因为女性受教育程度提高可以帮助女性摒弃落后的旧生育观、树立新生育观。

(二)Heckman二阶段模型分析结果

上文分析了流动人口与非流动人口在累计生育水平上的差异,证明了人口流动与生育水平降低之间的相关关系。那么这种差异究竟是不是由于人口流动带来的?下文将进一步探讨人口流动对生育率影响的因果关系。

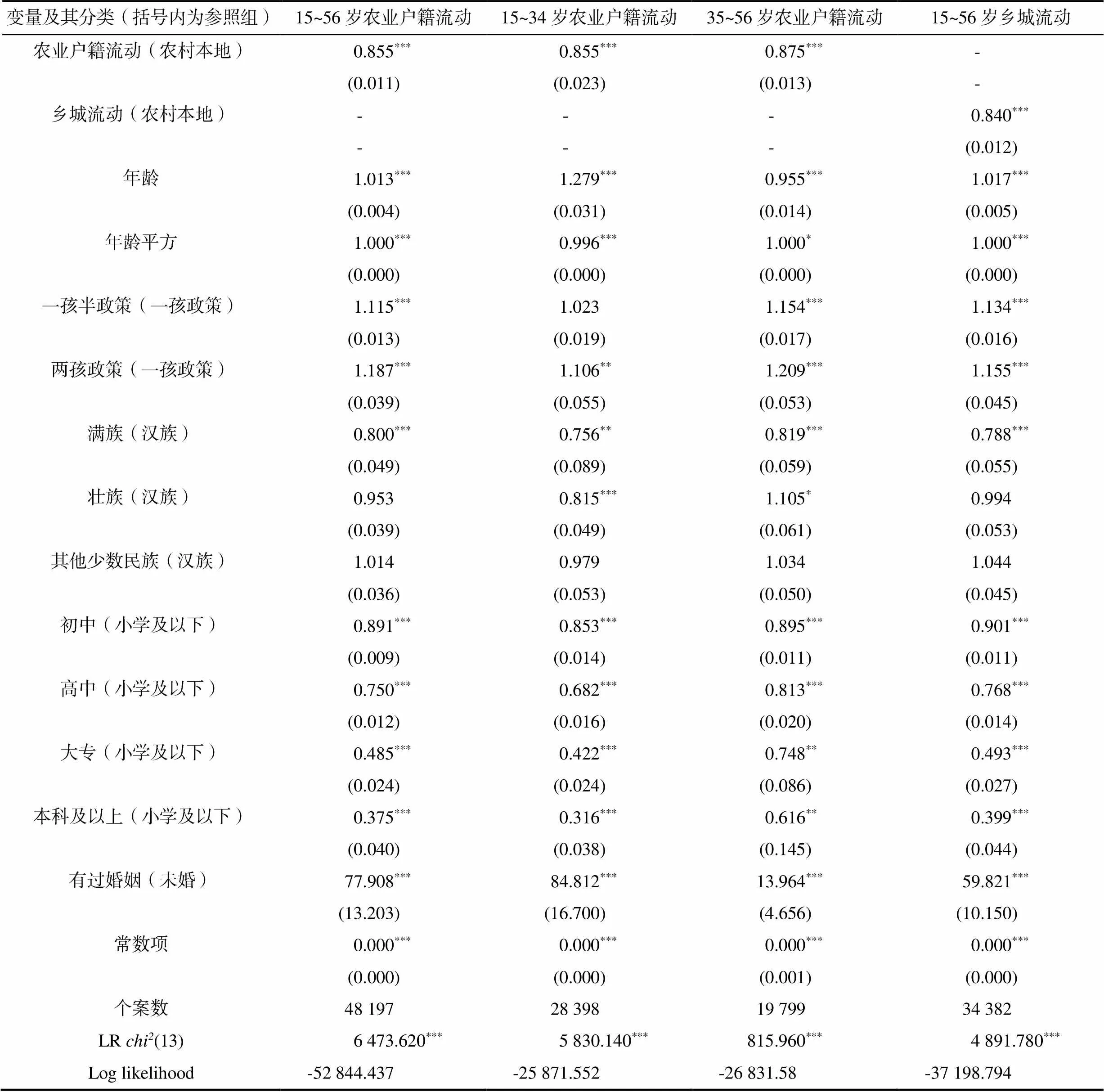

1.Probit 模型回归结果

利用已知的混淆变量,本研究使用Probit模型来预测个体是否流动的概率。因变量为“是否农业户籍流动人口”“是否乡城流动”(0=否;1=是)。控制变量包括:年龄、年龄平方、受教育程度(1小学及以下;2初中;3高中;4大学专科;5大学本科及以上)、生育政策、民族、婚姻状况。通过表3可以发现,这些混淆变量加在一起对是否流动有较强的解释力。如年龄越大人口流动的可能性越大,但这种变化呈现一种倒U型变动趋势,年龄增大到一定程度流动的可能性又开始下降。整个模型通过了显著性检验,说明人口流动并非随机,而是有选择性的。这也说明采用Heckman二阶段模型将样本自选择性加以控制的必要性。

表3 预测倾向值的Probit回归结果

2.Heckman二阶段模型回归结果分析

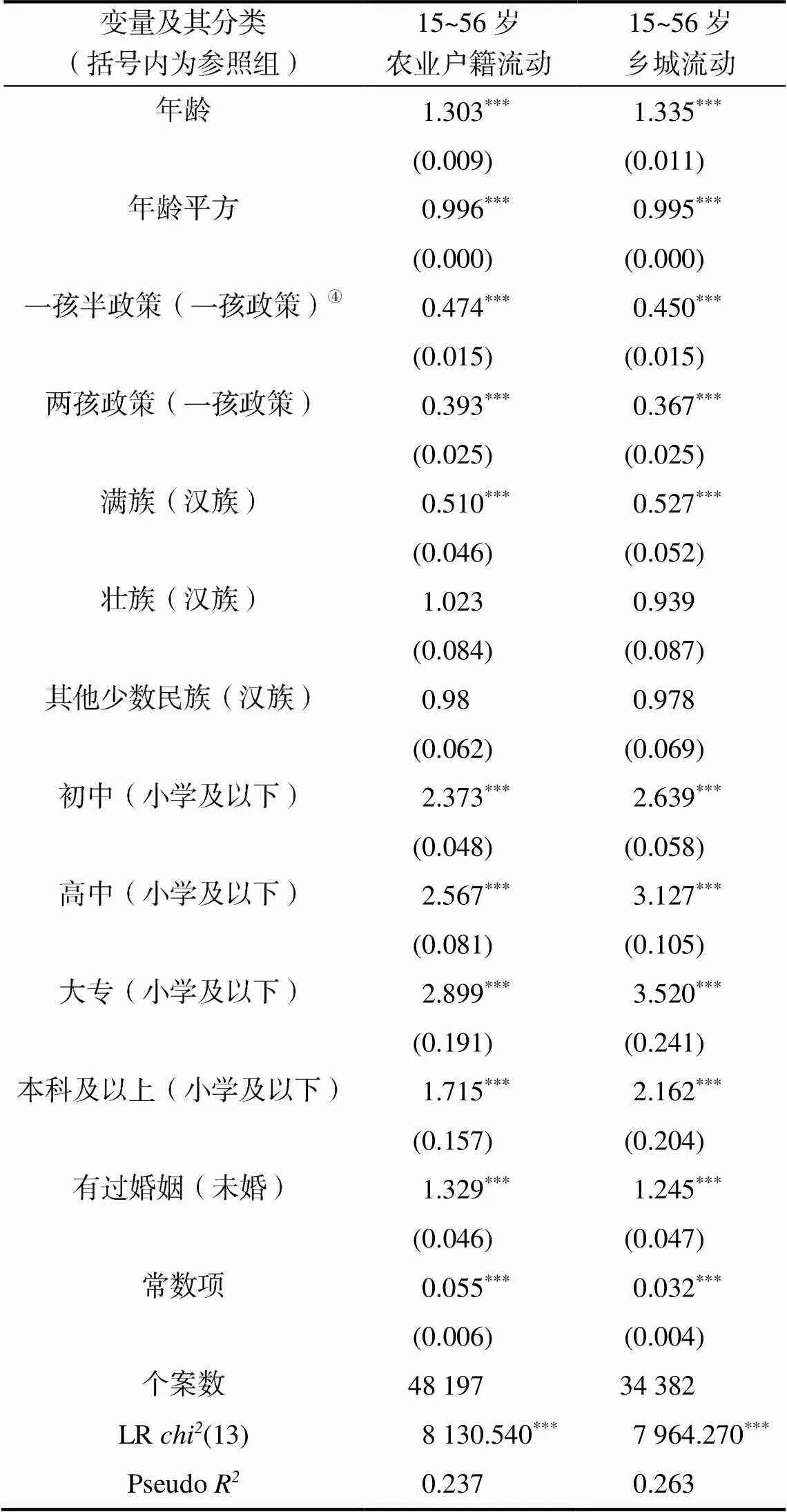

表4呈现了曾生子女数影响因素回归参数的OLS估计的4个模型,模型1与模型3并没有控制人口流动的选择性,模型2与模型4加入了逆米尔斯比率(λ)。

表4 2009年累计生育水平影响因素的回归系数结果

模型1与模型3显示人口流动将会降低生育水平,且通过了显著性检验。相比较于农村本地女性,农业户籍流动的女性曾生子女数减少了0.246个,乡城流动女性降低的幅度同样略大,为0.272个。鉴于人口流动的自选择性将会降低生育水平,本研究在模型中加入一个能够反映这种自选择性给曾生子女数造成影响的修正因子逆米尔斯比率(λ)。模型2与模型4均显示这一修正因子对曾生子女数有显著影响,说明存在样本选择性偏差,也说明采用Heckman二阶段模型对其进行修正是正确的。逆米尔斯比率的积极作用也暗示非流动人口在曾生子女数上更有优势。进一步,从模型整体的拟合优度看,加入了逆米尔斯比率后并未改变,这说明人口流动的自选择性在OLS回归时对曾生子女数造成的内生性偏差作用有限。在剔除人口流动的自选择性这个影响因素后,模型2与模型4的参数估计结果再次验证了人口流动确实减少了曾生子女数。从回归系数看,农业户籍流动人口与乡城流动人口分别减少了0.237个与0.268个。人口流动与生育水平降低有着因果影响关系。

其余影响因素的参数估计结果大都与以往研究一致,在此不再赘述。

四、结论与讨论

鉴于以往流动人口生育水平的研究忽略了流动人口孩子出生地及对生育率统计的分析,在弥补这个盲点之后,本研究分别采用泊松回归分析累计生育率,采用Heckman二阶段模型分析人口流动对生育水平影响的因果关系,得出如下结论:第一,泊松回归结果显示,在其他自变量不变的前提下,农业户籍流动人口曾生子女数是农村本地人口的0.855倍,乡城流动人口的曾生子女数为农村本地人口的0.840倍,两类流动人口的累计生育率均低于农村本地人口;第二,在控制住人口流动自选择性的逆米尔斯比率修正因子后,回归结果显示,农业户籍流动人口、乡城流动人口与农村本地人口的曾生子女数相比分别减少了0.237个与0.268个,人口流动与生育水平降低有着因果影响关系。

20世纪70年代末以来,大量流动人口出现成为一个重要现象。第七次全国人口普查数据显示,2020年流动人口规模近3.8亿人,比2010年大幅增加1.5亿人,我国流动人口增长速度明显加快。而与此同时,在经济社会发展和政策因素的影响下,我国总和生育率逐年下降,20世纪80年代一直徘徊在2.19到2.85之间[22],此后生育水平进一步下降;21世纪以来则逐渐步入极低生育水平中。本研究发现农业户籍流动人口的生育水平明显低于农村本地人口,显然,流动人口生育减少是我国生育率下降的原因之一。将流动人口生育放在我国总人口生育中去看,后续研究仍需进一步精确度量流动人口生育对我国总人口生育率下降的影响,以为有关部门提供决策参考。

① 此图中的流动妇女为现实中实际处于流动状态的妇女,如2000年流动妇女指的是2000年及以前离开户籍地处于流动状态的妇女。

② 2010年与2012年监测数据均在当年5月份举行,调查对象为“调查前一个月来本地居住”的流动人口;2010年六普时间在11月上旬,且对象为“离开户籍地半年以上”的流动人口。虽然监测数据与普查数据在流动人口定义上有所出入,但由于两者调查时间正好相差半年时间,所以两者仍然具有直接的可比性,由此得出的结论也具有可信性。此处2012年流动人口监测年龄为样本截至2012年时的年龄。下同。

③ 见“2010年人口普查资料第二部分长表数据资料第二卷民族第二部分”。

④ 持多生观点的文章往往认为,为了躲避当地的计划生育政策而实现超生多生是人口之所以向外流动的重要原因,所以本研究将计划生育政策作为影响人口流动的重要原因来检验,研究假设是计划生育政策越是宽松则越不易向外流动。

[1] 廖学斌.城乡流动人口计划外生育的原因及对策[J].人口学刊,1988(2):45-48.

[2] YANG XIUSHI.The fertility impact of temporary migration in China:A detachment hypothesis[J]. European journal of population,2000,16(2):163-183

[3] 武俊青,姜综敏,李成福,等.我国流动人口的避孕节育现况[J].人口与发展,2008(1):54-63.

[4] 高春凤,卢亚贞.流动人口生育行为的影响因素研究[J].产业与科技论坛,2009(12):174-177.

[5] 叶菊英.浙江省流动人口:政策外生育现象严重——“十一五”浙江省流动人口的公共卫生服务情况调查[J].观察与思考,2010(6):28-29.

[6] 杨子慧.论流动人口的生育行为[J].人口与经济,1991(3):3-13.

[7] 周祖根.人口迁移流动与生育[J].人口与计划生育,1995(5):21-26.

[8] GOLDSTEIN A ,M White ,S Goldstein.Migration,fertility,and state policy in Hubei Province,China[J].Demography,1997,34(4):481-491.

[9] 陈卫,吴丽丽. 中国人口迁移与生育率关系研究[J].人口研究,2006(1):13-20.

[10] 郭志刚.流动人口对当前生育水平的影响[J].人口研究,2010(1):19-29.

[11] 李丁,郭志刚.中国流动人口的生育水平——基于全国流动人口动态监测调查数据的分析[J].中国人口科学,2014(3):17-29.

[12] 周皓.人口流动对生育水平的影响:基于选择性的分析[J].人口研究,2015(1):14-28.

[13] 梁同贵.人口的乡城流动对生育水平的影响[J].南方人口,2018,33(1):30-47.

[14] 梁同贵.人口的乡城流动会降低生育水平吗?——基于递进生育率指标的分析[J].学习与实践,2018(2):98-108.

[15] 梁同贵.人口的乡城流动与生育三维性:现状及影响[D].上海:复旦大学,2018.

[16] 梁同贵.乡城流动人口与农村本地人口的生育水平差异[J].中国人口科学,2017(3):91-100.

[17] 冯国平,郝林娜.全国 28 个地方计划生育条例综述[J].人口研究,1992(4):28-33.

[18] 周长洪,潘金洪.中国政策生育水平与实际生育水平的测算[J].中国人口科学,2010(4):13-22.

[19] HECKMAN J.Sample selection bias as specification error[J].Eroriotnetrica,1979,47(1):153-161.

[20] HECKMAN J.The common structure of statistical models of truncation,sample selection and limited dependent variables and a simple estimator for such models[J]. Annals of economic and social measurement,1976,5(4):475-492.

[21] WHITE M J,Tagoe E,Stiff C,et al.Urbanization and the fertility transition in Ghana[J].Population research and policy review,2005,24(1):59-83.

[22] 郭志刚.中国的低生育水平与被忽略的人口风险[M].北京:社会科学文献出版社,2012:64.

Will population mobility reduce fertility level?Reexamination based on floating population of the agricultural household registration

LIANG Tonggui

(School of Social Development, East China University of Political Science and Law, Shanghai 201620, China)

s: This paper points out that a blind spot exists in the previous studies on the effect of migration mobility on fertility level, namely, the lack of analysis on the birth place of the children of the floating migration. After making up for the blind spot, Poisson regression and Heckman two-stage model are reused to analyze the effect of population mobility on fertility. The results of Poisson regression show that the number of the children of floating population with agricultural household registration is 0.855 times that of the rural locals, the number of the children of rural-urban floating population is 0.840 times that of the rural locals, and the cumulative fertility rate of the two types of floating population is lower than that of the rural locals. The regression results of Heckman two-stage model show that the number of the children of the floating population with agricultural household registration and that of rural-urban floating population reduce respectively 0.237 l and 0.268 compared with the number of children of rural locals. Hence, population mobility does exert a causal influence on the fertility decline.

floating population with Agriculture accounts; rural locals; Poisson regression; Heckman two-stage model

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2021.06.004

C912.82

A

1009–2013(2021)06–0029–08

2021-10-15

上海市哲学社会科学一般项目(2021BSH005);国家社科基金青年项目(19CRK021)

梁同贵(1985—),男,河北冀州人,讲师,主要研究方向为人口迁移与社会政策。

责任编辑:曾凡盛