产权强度对集体林区森林资源增长的影响——基于云南省10县500户数据的实证

2021-12-27王见任秀峰夏凡庞婧

王见,任秀峰,夏凡,庞婧

产权强度对集体林区森林资源增长的影响——基于云南省10县500户数据的实证

王见1,2,任秀峰2,夏凡2,庞婧2

(1.云南大学 经济学院,云南 昆明 650091;2.西南林业大学 经济管理学院,云南 昆明 650224)

新一轮集体林产权改革是否会导致农户过量采伐林木从而抑制森林资源的可持续增长一直存在争论。以改革所形成的产权强度为切入点分析认为,改革使得集体商品林的产权强度高于集体公益林。基于云南省2005年和2015年的森林资源调查数据和农户调查数据,以森林资源的郁闭度和蓄积量作为森林资源增长的数量和质量指标,以分林到户的集体公益林作为对照控制组,以分林到户的集体商品林作为实验组,采用DID模型实证检验产权强度差异对森林资源增长的影响,结果表明:配套改革提高了农户持有的商品林地的产权强度,产权强度的提升又通过激励农户的经营行为,提高了林地的郁闭度和蓄积量,促进了森林资源增长;农户持有的集体商品林没有出现过量采伐。

集体林;产权强度;资源增长

一、问题的提出

集体林和国有林是我国森林资源的两大组成部分,当国有林区(林场)的功能调整为“承担生态修复与建设,提供生态服务为主”后,集体林区的经济功能就进一步突显。维护木材安全和保障林产品供给的历史使命需要集体林区来承担,森林资源持续增长则是实现其使命的重要物质前提。

影响森林资源增长的因素主要分为三大类:自然因素、社会经济因素和制度因素[1,2]。自然因素包括资源基础、日照、温度、降雨等;社会经济因素包括人口与城镇化、经济发展水平、土地利用方式、林业投资等[3];制度因素则主要考虑产权制度、林业政策与林业工程[2,4-6]。尽管林业工程对森林资源增长有显著的正向影响[2],但从森林资源变化的历史角度看,林业产权制度有着不可忽视的指导性作用[7]。一项新的产权制度安排,会产生激励或约束作用,直接影响森林资源的分配和经营主体的经营活动,并通过这些经营活动最终对森林资源的可持续增长产生影响[8]。

2003年启动的新一轮集体林产权制度改革,一方面通过确权发证,赋予农户50~70年不等的林地承包经营权,建立起稳定的集体林产权制度①;另一方面积极推进配套改革和深化改革,不断落实微观经营主体的抵押权、流转权、采伐权等各项处置权能,提高产权强度,以激发农户对林地的长期投资和长期经营,改变集体林森林资源质量差、生产力水平显著低于国有林的局面[8]。关于新一轮集体林产权改革对森林资源可持续增长的作用,仍存在争论:一些研究认为产权明晰对促进森林资源增长有积极贡献,即使影响不显著,但至少不会破坏森林资源[4,9];另有一些研究则认为产权制度对森林资源的数量增长(覆盖率变化)没有显著影响,但对森林资源的质量变化(蓄积量)在短期内有负向显著影响,每经历一次产权制度变动,森林蓄积量都会显著下降[2]。刘璨等认为这种负向关系是由于产权制度改革和木材市场自由化的分开设计、与改革相伴随的配套措施和行政环境支持不足、制度沉淀的时间不足等原因造成,并非放权和分权的改革方向错了[10]。

学者们就新一轮集体林产权改革对森林资源增长的作用进行了较好的研究,但仍存在以下可改进之处:现有研究多聚焦于产权赋权对森林资源增长的影响,忽略了产权行使过程中产权强度差异带来的影响。产权赋权仅仅是赋予拟交易物品明晰的产权,人们拥有产权的最终目的是要在交易中获利,而这个获利的能力最终取决于拥有产权的强度[11]。忽略产权强度对农户经营行为的影响,可能会导致产权对森林可持续增长作用估计的偏误。此外,现有研究多在确权改革完成后进行,不能体现配套改革的影响,而且研究的时间跨度较短(1~2年),研究结果只能反映出森林面积或采伐量受产权制度影响的短期情况,不能反映出制度变化与森林蓄积量之间的长期因果关系。为此,本文拟以云南省为例,将产权强度差异引入农户决策行为分析之中,并通过间隔10年的两期数据的对比,动态识别产权强度与集体林区森林资源变化的因果关系,为后续政策设计和调整提供参考。

二、理论分析与研究假说

新古典理论从外部性出发,认为明晰产权的实质是将公共物品的外部性“内部化”,从而克服“公地悲剧”现象[12],促进人们对公共物品的管护。产权不清以及当地农民无权利用森林资源被认为是导致森林过度采伐和森林资源退化的主要原因[13]。当土地产权不清或得不到保障时,土地侵占现象就会发生,尤其是市场需求使得出售木材有利可图时,入侵者就会把采伐侵占土地上的木材视为赚取收入的机会,大量采伐木材[14],导致森林资源遭到破坏。

明晰的产权是重要的,但产权在实施中的强度问题更为重要。产权强度是指产权的排他性、安全性和稳定性,其强弱取决于法律赋权、社会认同和产权主体的行为能力,三者分别表达了产权的合法性(赋权)、合理性(认同)与合意性(能力)[15]。法律赋权借助强制性增强产权强度,社会认同通过降低产权保障成本增强产权强度,产权主体行为排他性边界的扩大有利于提高产权强度。相反,降低权能结构的完整程度和限制行为主体行使产权的能力,则会降低产权强度[15]。

新一轮集体林产权改革启动前,农户对林地的产权强度较弱。自新中国成立后,集体林区农户的林地产权曾经历多次“放与收”的变革,导致农户产权不稳,强度较弱。而且历经多次变革后集体林区存在多种产权形式,产权混乱且变动频繁[16],所有权、经营权、处置权和收益权不落实使林业经营者积极性受挫,集体林区发展受到阻碍。经过持续的改革探索,集体林所有权与经营权相分离的改革方向逐渐清晰,中央政府于2003年启动了新一轮集体林产权改革。改革至今先后经历了三个阶段:第一阶段即主体改革阶段,以2003年启动改革试点和2008年中共中央、国务院印发《关于全面推进集体林权制度改革的意见》为标志,主要任务是明晰产权、承包到户。第二阶段即配套改革阶段,以2010年后陆续出台的多项配套改革措施为标志,其目的是放活经营权、落实处置权。第三阶段即完善改革阶段,以2016年国务院办公厅印发《关于完善集体林权制度的意见》为标志,改革目标是逐步建立集体林地所有权、承包权、经营权分置运行机制,不断健全归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的集体林权制度,形成集体林地集体所有、家庭承包、多元经营的格局。

新一轮集体林产权制度改革提升了农户的产权强度。主体改革阶段,通过确权颁证和设定承包期限延长至70年且可续期,农户的林权得到法律保障;通过纠纷调处,解决争议地块的历史遗留问题,农户林权的社会认同得到加强。配套改革阶段,通过分类经营明确林地主导功能,推进林权抵押贷款解决林农融资困难,取消育林基金减轻林业经营者负担,开展森林火灾保险提高农户抵御自然灾害能力,建立造林和森林抚育补贴制度激励农户植树造林,建立森林生态效益补偿制度给予公益林管护者一定的生态补助,改革集体林采伐管理制度赋予农户经营自主权和财产处置权,通过系列改革措施,农户的林权边界得以扩大,行为能力得到提升,产权强度增强。完善改革阶段,通过三权分置,将标识农户身份的承包权进一步从林地使用权中剥离出来,使得经营权成为市场意义上的使用权,权能结构更为完整,产权强度得以增强。

但是,新一轮集体林产权改革所带来的产权强度提升存在不均衡性,商品林地的产权强度高于公益林地。根据分类经营的思想,林地被区分为商品林和公益林两类,分别以发挥经济功能和生态功能为主。受惠于配套改革,商品林地获得了流转权、抵押权和改善的采伐决策权,产权强度得以提升。公益林地本应只出现在以发挥生态功能为主的国有林区,但由于地方政府机会主义、功能区划未考虑产权因素等历史原因影响,集体林区也存在大量公益林。新一轮改革启动后公益林的产权虽然依法进行了界定,但受公益林管理办法约束,持有公益林的农户不能采伐林木、不能流转林地,也不能用林权进行抵押贷款。相比于商品林地,农户失去了对这些有价值的产权属性的控制权,行为边界非常狭小。尽管农户可以获得生态补偿,但在改革带来林地破碎化的现实背景下,标准低、总量小的补偿金不足以提升农户的行为能力,因而公益林的产权强度非常弱。

一些非改革因素也会对集体林的产权强度产生影响。例如,2016年《国家林业局关于切实加强“十三五”期间年森林采伐限额管理的通知》规定“严禁天然林商业性采伐”,意味着林地属性被界定为天然商品林的农户失去了林木采伐权,并进一步影响了抵押权和流转权的实现。

产权强度的改变,会通过改变农户的经营行为,影响森林资源增长。当产权强度被削弱时,产权主体对未来的预期会变得悲观和不稳定,从而在林地经营中采取短期行为,降低管护强度,缩短采伐周期,采伐后进行再造林和保护林地的动机被削弱[17],导致对林地的滥用与破坏,使得森林资源退化[18]。此外,面对产权弱化,当产权主体实施权力带来的收益无法弥补成本时,产权主体会自愿放弃部分法律上赋予的权利而将其留在“公共领域”[19],使产权赋权失去现实意义。例如,分林到户的公益林,虽然界定了产权,但因为农户无法经营利用,获得的补偿收益又极为有限,许多农户对该部分林地漠不关心,缺乏管护积极性,森林资源状况难以改善。而商品林,因为使用权和处置权更有保障,农户就愿意植树造林或对疏林地进行补植补造,并加强抚育管护,森林资源状况因此获得改善。可见,伴随产权强度提升,在能够获得相对高的经济收益时,农民可能积极种树和保护树,使森林资源状况得到改善,但如果因为产权约束使得种树无法带来任何的经济效益,反而成为农民的负担时,也可能导致非合作博弈,出现砍树或低价转让[20],不利于森林资源增长。

基于以上考虑,本文提出以下研究假说:

H:在其他条件不变的情况下,赋予农户的集体林产权强度越高,越利于实现森林资源的可持续增长。

三、研究设计与数据说明

1.研究方法

评价政策效果的有效方法之一是双重差分法,它将制度变迁和新政策当作一次外生于经济系统的“自然实验”,利用“实验组在政策实施前后的平均变化”减去“对照组在政策实施前后的平均变化”,反映制度变迁和新政策对实验组产生的影响。双重差分法不直接对比实验组和对照组在政策前后的均值变化,而是使用个体数据进行回归,这样就能判断政策的影响是否具有显著的统计意义[21]。

已经有文献利用双重差分法估计产权变化对农户林业经营行为进而对林地资源产生的影响[22,23],但上述研究侧重从是否确权角度区分实验组和对照组,使用确权前后1~2年内的短期数据进行分析,忽略了产权强度差异对森林资源长期变化的影响。

云南省新一轮集体林产权制度改革为检验产权强度差异对森林资源长期变化的影响提供了一次准自然实验。云南省集体林区除商品林外,还存在大量以发挥生态效益为主的三区林②。为此,云南省在新一轮集体林改的确权阶段提出“集体林确权范围全覆盖”的改革方案,这意味着不但有集体商品林确权到户,也有集体公益林确权到户。2010年云南省启动配套改革,绝大部分的改革措施都是围绕扩大集体商品林的权利边界、提升商品林的产权强度展开,几乎没有对集体公益林的产权强度进行调整③。因此,云南省新一轮集体林产权制度改革为依据产权强度区分实验组和对照组提供了天然条件,为比较不同产权强度下农户林地经营行为所带来的森林资源变化特征提供了可能。尽管“严禁天然林商业性采伐”会影响部分商品林的产权强度,但这种影响并不是改革本身所引发的,且生效时间不在本文数据所反映的研究期间内,因此暂不考虑。

2.变量选取与衡量

(1)被解释变量。本研究选择森林单位面积蓄积量和郁闭度两个指标作为反映森林资源增长的被解释变量。

单位面积蓄积量反映森林资源的质量变化。对集体林区的森林资源一般采用林地面积和森林蓄积等重要指标加以评价[24],由于农户林地面积一经确权不再发生改变,因此采用单位面积蓄积量作为农户林地资源状况的评价指标更为恰当。

郁闭度反映森林资源的数量变化。郁闭度是森林经营中区划小班、确定抚育采伐强度、判定是否为森林的重要因子[25],是描述森林生态系统的状态与环境指标的最重要的特征之一[26]。借助郁闭度变化,可以判断林地是否属于森林。

(2)核心解释变量。本研究的核心解释变量产权强度,它是分组虚拟变量和时间虚拟变量的交乘项[27]。

分组虚拟变量,用于区分实验组(确权到户的集体商品林地,赋值为1)和控制组(确权到户的集体公益林地,赋值为0)。由于农户事实上并不完全具有选择拥有公益林还是商品林的权利(由县级林业规划确定),因此按照持有林地类型进行分组,可以被视为一种准随机分组。

时间虚拟变量,用于区分产权变革时间。本研究中将改革启动前的2005年取值为0,2015年取值为1。2005年处于新一轮集体林改启动前,产权状态还未发生改变,是启动新一轮集体林改时所依据的森林资源数据。2015年,集体林区的“确权发证”已经结束,促进产权强度提高的关键配套改革政策已经落地实施。根据森林资源规划设计调查间隔期一般为10年的技术规范,2015年恰好是新一轮林改后的首次森林资源规划设计调查期,能够较好地观测产权强度对森林资源的影响。

分组虚拟变量与时间虚拟变量的乘积为双重差分估计量,也即产权强度,其系数是本研究最为关心的。

(3)控制变量。加入控制变量是为了满足DID方法使用时的同质性要求。基于文献研究从社会人口结构、林业经济结构、地域特征和能源结构四个方面选择控制变量[14,28,29]。人口结构以家庭中长期外出打工人数占家庭人口数表示,林业经济结构以林业收入占家庭收入比重表示,地域特征以农户所在村到县城的小客车通行时间衡量,能源结构以太阳能使用年限表示。伴随经济发展和城市化进程加速,人口外迁一方面使得森林所承载的生态压力降低,毁林开荒向着退田还林转变,利于增加森林蓄积量;但另一方面人口外迁也造成农村劳动力缺乏,土地、林地抛荒现象日益突出,前期精益管理的缺乏可能导致森林蓄积量不能有效增长。林业收入在家庭总收入中的占比,决定了农户对森林资源的依赖性和管理程度。到达县城的时间衡量了从事林业生产的机会成本。经济发展水平的提升为农户选择清洁能源提供了可能,尤其是日照充足的云南山区,太阳能热水器的使用对降低农户生产生活中的薪柴消耗有积极作用,对森林蓄积量的增加应会有正向贡献。

3.模型设定

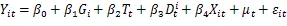

本文使用传统DID模型分析产权强度对森林资源增长的影响。基本估计方程可以表述为:

四、数据来源及计量结果分析

1.数据来源

本研究所用数据来自国家林业和草原局经济发展研究中心2009—2018年持续资助的“云南省集体林权制度改革跟踪监测”项目,监测范围涉及10县500户农户。监测启动当年,基于地域分布、森林资源分布、经济发展水平、集体林产权改革进展情况等因素,通过分层抽样选定大关、罗平、弥渡、永胜、腾冲、建水、麻栗坡、景谷、景洪和禄丰10个县市作为样本县;每个样本县内按乡镇年人均收入水平排序后选择四等分点上的乡镇5个;每个样本乡镇里以村为单位,按人均收入排序后选择处于中等水平的村1个;每个样本村内随机抽取10户农户作为监测的样本农户。

在搜集森林资源状况数据时,依据样本农户林权证信息系统上的小班号信息,从样本县森林规划设计调查(二类调查)数据库中对应检索出该小班2005年第七次森林规划设计调查(确权发证时)和2015年第八次森林规划设计调查(林改10年后)的林地信息数据和小班单位蓄积量数据,形成一个完全由农户承包经营林地构成的两期数据库。实际分析时,剔除了因林地征占用导致地类变化为非林业管理用地4块、退耕还林地9块(第七次调查数据缺失)。此外,依据《云南省森林资源规划设计调查操作细则》“蓄积量计算主要针对乔木林,对于橡胶、核桃、红豆杉等干形材质适宜用材的双用途经济林,也应调查其每公顷蓄积”的规定,为保证后续蓄积量计算的准确性,按照树种信息,剔除了竹林和灌木林地4块、果树林地26块,保留了橡胶、核桃、云南松等干形材质适宜用材的双用途经济林地块。

综上,各主要变量的定义及统计特征如表1所示。

表1 主要变量的含义及统计特征

2.估计有效性分析

双重差分估计要正确,首先必须满足公共政策的变化是外生的,即政策必须与回归方程的误差项无关,样本选择及分组必须具有随机性。云南省新一轮集体林权制度改革是由政府推进的自上而下、全面覆盖的产权变革,不以个人意愿来决定是否参与;每个农户持有的林地,属于生态公益林还是商品林,是由各样本县的森林保护规划决定,不取决于村庄、农户个人的意愿,因此研究满足“实验处理”的外生性,实验分组随机。

双重差分估计失效的另一种可能,是“实验”本身可能存在一些内生性的反应,使得双重差分估计必须满足的第二个条件——同质性假设——无法满足,从而导致对政策效果估计的偏差。例如,一项公共政策的推行,会引发该区域内的人口流动,使得实验组和对照组的事后个体分配内生于这项公共政策,前后不具有一致性,导致估计无效。这一问题在本研究中并不存在,因为样本农户持有的林地不会因政策的实施而发生地理位置的改变;而且在监测期内农户发生林地流转的行为非常少(10年农户林地流转率均值为1.83%),因此可以克服内生性和异质性问题。

在分析制度的净效益时,有必要将商品林组(处理组)与公益林组(对照组)先进行横向比较,发现两者之间存在的差距。主要变量的分组统计特征描述如表2所示。比较发现,商品林组的单位面积蓄积、小班郁闭度、家庭收入水平、林业收入占比都优于公益林组,商品林组外出务工的占比小于公益林组。

表2 主要变量的分组均值比较

表2中,在两个观测期内,无论是公益林组还是商品林组,小班郁闭度和蓄积量都有增加,但商品林组郁闭度均值的增加幅度比公益林组多0.83,商品林组单位蓄积量均值的增加幅度比公益林组多9.91。家庭收入方面,公益林组在两个观测期内平均增加了1.15万元,商品林组增加了2.32万元,商品林组的增长幅度比公益林组高1.17万元。

两个观测期内,农户的林业收入占比呈下降变化,公益林组的林业收入占比下降了3.82%,商品林组下降了15.08%。可能的原因是林业收入增速赶不上农户农业和非农就业所带来的收入增长,且期间经济林产品价格的大幅下降导致林产品价值缩减,商品林组的林业收入占比下降较多。

两个观测期内,无论是公益林组还是商品林组,外出务工比均值都有增加,公益林组增加7.11,商品林组增加2.96。公益林组家庭外出务工比增幅比商品林组多,可能的原因在于受公益林管理办法限制,公益林地不能经营利用,农户只能把劳动力更多地向非农就业渠道配置,而商品林地因为产权强度较高,经营利用需要投入劳动力,从而抑制了家庭成员的外出务工。

3.回归结果分析

本研究从农户林地所在小班的林分郁闭度和小班单位面积森林蓄积量两个方面检验产权强度对森林资源增长的影响。

表3中,列(1)和(3)为未加入控制变量的回归结果,列(2)和(4)加入了控制变量,以缓解可能会存在的遗漏变量内生性问题。结果显示,加入和不加入控制变量回归结果的方向不受影响,说明模型具有稳健性。故以列(2)和(4)的结果为准进行分析。

表3 产权强度影响森林资源增长的回归

注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平;括号内为聚类稳健标准误。

结果显示,加入控制变量后产权强度提升对小班郁闭度的影响为正但不显著,结合实地调查,可能的原因在于林地确权激发了农户植树造林的积极性,在获得林地后,许多农户都开展了荒地造林和有林地上的补植补种,这些行为对改善地被覆盖,提高林分质量是有益的,但森林郁闭度不是一个线性增长的过程,它存在极值,随着林分郁闭成林,其增长速度必然减慢,因而在回归结果中表现为不显著。

产权强度提升对小班蓄积量在10%的水平上有正向影响,即相比于公益林,被赋予更高产权强度的商品林地,其森林资源的质量增长更为显著。产权强度的提升,增强了农户对收益的预期,在进行家庭生产和财富结构决策时,更愿意将林业作为一种长期投资和持久收入来源进行考虑,发展用材林、延长采伐周期和加强森林资源管护成了森林经营者的理性选择。

控制变量中,人口结构(外出务工比)对蓄积量的影响为负且显著,说明随着劳动力人口外迁,能够从事林业生产的人员减少,农户对林地管护不力,影响了森林资源的质量。林业经济结构(林业收入占比)对蓄积量有正向显著影响,表明收入占比越高,农户对林业的依赖性越强,维持森林资源持续增长的动力越强。地域特征(村到县的距离)对小班蓄积量有正向显著作用,符合农业区位理论的杜能环假说,距离县城越远的地方,越适合发展林业(尤其是用材林),因而蓄积量越高。能源结构(太阳能使用年限)对蓄积量有正向显著影响,说明清洁能源的利用有效减少了薪柴消耗,保护了森林资源。

五、主要结论与政策启示

本研究利用云南省2005年和2015年的森林资源调查数据和农户调查数据,运用双重差分法,分析了新一轮集体林权制度改革所带来的产权强度调整对森林资源增长的影响,结果表明:新一轮集体林权制度改革通过确权颁证和纠纷调处增强了集体林权的法律保障和社会认同,通过配套改革阶段和完善改革阶段的各项举措扩大林权边界提升了农户的行为能力,三者共同促进了集体林产权强度的提升。但这种产权增强存在不均衡性,集体商品林地的产权强度高于集体公益林地。产权强度的调整改变了农户的经营行为,影响森林资源增长。借助DID模型的量化分析发现,拥有更高产权强度的集体商品林地,郁闭度和蓄积量的提高更快,过量采伐林木的行为并没有出现,森林资源实现了可持续增长。

上述结论对于促进集体林区森林资源增长具有以下启示:一是应坚定集体林放权和分权的改革方向,通过落实处置权进一步提高农户集体商品林的产权强度。集体商品林以发挥经济效益为主导功能,应正确领悟“两山”理论,避免以保护之名削弱集体商品林的产权强度。去掉不应由集体商品林产权主体承担的义务和产权行使约束,稳定农户预期,使之能按长期利益最大化原则进行跨期决策,延长采伐周期和增加森林管护,实现森林资源的可持续利用。二是应推进森林碳汇交易,提高农户集体公益林的产权强度。出于生态保护的目的,农户的集体公益林不能采伐、流转和抵押,产权强度弱和投入无法得到应有的回报,导致大部分产权主体将这部分法律赋权重新放回产权“公共领域”,对公益林的经营管护缺乏积极性,容易造成森林资源质量下降。实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,在致力于实现“双碳”目标的时代背景下,建议将集体公益林纳入森林碳汇交易,通过市场化途径实现其生态价值,改变公益林农户的收益成本比,提高其产权强度,使法律赋权更具现实意义。

① 根据调查样本数据资料整理,99%的样本农户拥有对林地的长期承包经营权,其中82%的农户拥有30~70年的承包经营权,17%的农户拥有长期经营权。

② 三区是指天然林保护工程区、自然保护区和生态公益林区。三区林本应该集中在国有林区,但因经济发展落后,部分地方政府存在机会主义思想,为获取天保项目支持和生态补偿款,将大量集体林和个体林划入三区。

③ 对于生态公益林,权能落实主要体现在到户补偿标准由5元/亩提高到15元/亩,补偿范围由国家级公益林扩大到省级公益林。

[1] 姜雪梅,徐晋涛.国有林区森林资源变化趋势及影响因素分析[J].林业经济,2007,177(4):23-26,55.

[2] 刘珉.森林资源变动及其影响因素研究[J].林业经济,2014,37(1):80-86.

[3] 汪惠蕾.湖北省森林资源消长变化的影响因素研究[D].武汉:华中科技大学,2018.

[4] 韩雅清,苏时鹏,魏远竹.人际与制度信任对林农碳汇项目参与意愿的影响——基于福建344名林户的调查[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2017(4):64-70.

[5] 刘璨,李云,张敏新,等.新时代中国集体林改及其相关环境因素动态分析[J].林业经济,2020,42 (1):11-29.

[6] 宋庆丰.中国近40年森林资源变迁动态对生态功能的影响研究[D].北京:中国林业科学研究院,2015.

[7] 刘璨,朱文清,刘浩.南方集体林区林业三定对森林资源影响研究[J].制度经济学研究,2013(4):104-140.

[8] 何文剑,王于洋,江民星.集体林产权改革与森林资源变化研究综述[J].资源科学,2019,41(11):2083-2093.

[9] 刘小强.我国集体林产权制度改革效果的实证研究[D].北京:北京林业大学,2010:72.

[10] 刘璨,刘浩,朱文清,等.我国集体林产权制度改革与绩效研究[M].北京:中国财政经济出版社,2018:69-71.

[11] 罗必良.产权强度与农民的土地权益:一个引论[J].华中农业大学学报(社会科学版),2013(5):1-6.

[12] 曼昆.经济学原理(第5版):微观经济学分册[M].梁小民,梁砾,译.北京:北京大学出版社,2009:245.

[13] 张英,宋维明.林权制度改革对集体林区森林资源的影响研究[J].农业技术经济,2012(4):98-106.

[14] JOSE ANTONIO PUPPIM DE OLIVEIRA.Property rights,land conflicts and deforestation in the Eastern Amazon[J]. Forest Policy and Economics,2007,10(5):303-315.

[15] 包国宪,刘青川,关斌.产权强度为什么不能加快农地流转——禀赋效应的中介作用和土地依恋的调节作用[J].兰州大学学报(社会科学版),2021,49(3):66-79.

[16] 刘璨.我国南方集体林区主要林业制度安排及绩效分析[J].管理世界,2005(9):79-87.

[17] ROBERT T DEACON.Deforestation and ownership: Evidence from historical accounts and contemporary Data[J]. Land Economics,1999,75(3):341–359.

[18] 危结根,徐志刚,徐晋涛.劳动力市场发育、产权改革与中国森林资源退化[J].北京林业大学学报(社会科学版),2005(2):44-50.

[19] Y.巴泽尔.产权的经济分析[M].费方域,段毅才,译.上海:上海人民出版社,1997:2,8,17.

[20] 蔡晶晶.“分山到户”或“共有产权”:集体林权制度改革的社会—生态关键变量互动分析——以福建省5个案例村为例[J].经济社会体制比较,2011,158(6):154-160.

[21] 齐良书,赵俊超.营养干预与贫困地区寄宿生人力资本发展——基于对照实验项目的研究[J].管理世界,2012(2):58-67,78.

[22] 尹航,徐晋涛.集体林区林权制度改革对木材供给影响的实证分析[J].林业经济,2010(4):27-30.

[23] 张红,周黎安,徐晋涛,等.林权改革、基层民主与投资激励[J].经济学(季刊),2016(3):845-868.

[24] 刘璨,吕金芝.中国森林资源环境库兹涅茨曲线问题研究[J].制度经济学研究,2010(2):146-169.

[25] 李永宁,张宾兰,秦淑英,等.郁闭度及其测定方法研究与应用[J].世界林业研究,2008(1):40-46.

[26] STUMPF K A.The estimation of forest vegetation cover descriptions using a vertical densitometer[EB/OL]. https:// www.researchgate.net/publication/237510073.

[27] 陈林,伍海军.国内双重差分法的研究现状与潜在问题[J].数量经济技术经济研究,2015(7):133-148.

[28] 何文剑,江民星,张红霄.产权保护、非农就业与森林资源:以中国集体林权改革为准自然实验[G].第19届中国林业经济论坛论文合集,2019:45-61.

[29] 周黎安,陈烨.中国农村税费改革的政策效果——基于双重差分模型的估计[J].经济研究,2005(8):44-53.

The influence of property right intensity on collective forest resource growth:Based on the data of 500 households in 10 counties of Yunnan province

WANG Jian1,2,RENG Xiufeng2,XIA Fan2,PANG Jin2

(1.School of Economics, Yunnan University, Kunming 650091, China; 2.School of Economics and Management, Southwest Forestry University 650224, China)

There are always many controversies about whether the new round of collective forest property right reform will lead to farmers’ excessive deforestation so as to inhibit the sustainable growth of forest resources. Taking the property right intensity as the breakthrough point, this paper shows that as a result of reform, the property right intensity of collective commercial forest is higher than that of collective public welfare forest. Based on the forest resources survey data and farmers’ survey data of Yunnan Province in 2005 and 2015, with the canopy density and stock volume taken as the quantitative and quality indicators of forest resources growth, farmers’ collective public welfare forest taken as the control group and farmers’ collective commercial forest taken as the experimental group, the impact of property right intensity on forest resources growth has been test by adopting the DID model. The results showed that the reform has improved the property right intensity of farmer-owned collective commercial forest; the increase of the property right intensity has further raised the canopy density and stock volume and promoted the growth of forest resources through stimulating farmers. There was no excessive deforestation on collective commercial forest land.

collectively owned forest; the property right intensity; resource growth

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2021.06.003

F321.32

A

1009–2013(2021)06–0021–08

2021-07-25

国家自然科学基金项目(71873043)

王见(1977—),女,云南建水人,博士研究生,主要研究方向为林业经济与林业制度。

责任编辑:李东辉