社会经济地位对农民主观幸福感的影响机制——基于文化消费行为中介变量的实证分析

2021-12-27彭开丽

彭开丽,杨 宸

社会经济地位对农民主观幸福感的影响机制——基于文化消费行为中介变量的实证分析

彭开丽,杨宸

(华中农业大学 公共管理学院,湖北 武汉 430070)

基于CGSS2017的调查数据,通过构建“社会经济地位-文化消费行为-农民主观幸福感”的理论框架,结合OLS线性回归模型和中介效应模型,从文化消费行为的中介视角实证检验社会经济地位对农民主观幸福感的影响效应。研究表明:客观收入水平与主观阶层定位均在1%的显著性水平上促进农民主观幸福感的提升;个人文化消费在社会经济地位对农民主观幸福感的影响中存在部分中介效应,而公共文化消费在社会经济地位影响主观幸福感的路径中不存在中介效应;客观收入水平对农民主观幸福感的促进作用在西部地区更强,而其中介路径在东部地区更为明显。鉴于此,政府需要进一步提高农民收入,重点关注我国农村社会转型,推进文化基础设施建设,通过政策倾斜加强东西部协作以及定点帮扶,从而进一步提升农民主观幸福感。

主观幸福感;社会经济地位;文化消费;客观收入水平;主观阶层定位

一、问题的提出

改革开放以来,我国经济发展水平已经实现重大飞跃,农民生活水平得到极大改善。当前,满足农民精神层面的诉求、提高农民主观幸福感成为新时代的民生目标。据2021年公布的第七次全国人口普查数据,居住在乡村的人口为50 979万人,占总人口的36.11%①,因而农民作为社会发展中的弱势群体,其主观幸福感是我国民生工作的着力点。解决农民这一庞大群体在城市化过程中面临的社会经济地位和消费水平等问题,提升农民主观幸福感,对我国全面建设小康社会具有助推作用。

长期以来,学界对主观幸福感的测量与影响因素已展开广泛研究,也已经形成了较为充分的认识。主观幸福感除了受到民生因素[1]、政府质量[2]、户籍制度[3]、宗教信仰[4]等社会环境因素的影响外,个体收入[5]、家庭消费水平[6]、社会阶层[7]等表明社会经济地位的指标也是其重要的影响因素。就个体收入而言,罗楚亮认为绝对收入对农民主观幸福感有正向影响[8],苏钟萍、尤亮等研究也同样得出绝对收入可以显著提高农民主观幸福感的结论[9,10];但Knight和邢占军等的研究发现,绝对收入与主观幸福感之间相关并不明显[11,12],官皓也认为绝对收入对主观幸福感的正向影响并没有理论预测的那么重要[13]。上述学者得到了不一致的结论,一是可能源于数据的覆盖范围与研究方法的不同,二是可能源于主观幸福感影响因素的复杂性,往往容易忽视经济发展与政策文化的差异性[10]。

随着社会发展,近年来对主观幸福感影响因素的研究逐渐多元化,开始关注除收入之外的社会经济因素。在新型城镇化背景下,李光明等得出文化消费在提高新市民群体主观幸福感的路径中发挥着重要作用[14],高质量就业与较高的社会信任感是农民工获得幸福的重要渠道[15],吴奇峰等也认为社会关系网络和社会信任对农民工主观幸福感存在着显著正向影响[16]。同时,居民的社会阶层定位越高,其主观幸福感就会越强[17,18],自我评估社会阶层地位提升越大和预期提升越大的个体,其感受到的主观幸福感越高[19]。

文献梳理表明,以往研究多采用单一指标衡量社会经济因素对主观幸福感的影响,且主要聚焦于客观因素对主观幸福感的影响,同时研究主、客观社会经济地位对主观幸福感的影响较少;较少研究文化消费行为与农民主观幸福感的关系,将文化消费行为作为中介变量的研究更是匮乏。当前,随着收入水平与社会阶层的提高,农民社会经济地位也随之提升,对文化消费的需求也逐渐加强[20]。农民主观幸福感是否随着社会经济地位的提升和文化消费频率的提高有所提升呢?同时,农民文化消费是否在社会经济地位对主观幸福感的影响中发挥了中介作用呢?笔者拟聚焦于以上问题,通过建立社会经济地位-文化消费行为-农民主观幸福感的研究框架,探究农民主观幸福感的影响机制,为进一步提高农民主观幸福感提供相应政策建议。

二、理论分析与研究假设

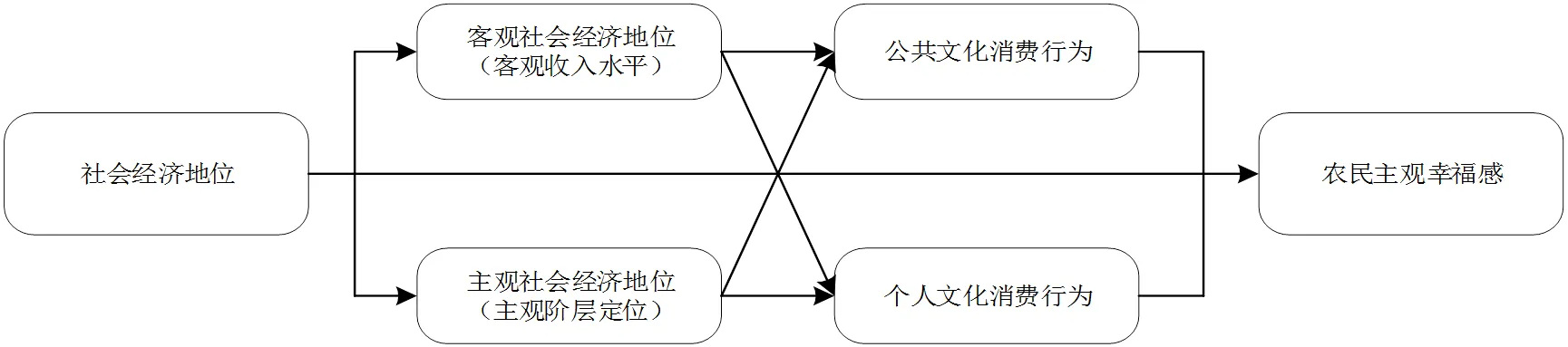

主观幸福感是衡量个人生活质量的综合性心理指标,它既是对自身生活条件的一种事实判断[5],又是对社会生活体验的一种价值判断[21],收入水平、社会阶层等社会经济地位指标是其重要的影响因素[22]。自1974年Easterlin提出“幸福悖论”以来,学术界开始关注个体收入对居民主观幸福感的影响,尽管学者研究结论存在分歧,但不可否认的是,我国农村居民绝对收入的提高对其幸福感提高的边际贡献依然显著[23]。而社会比较理论的发展,也使得学界开始研究社会阶层对居民主观幸福感的影响,当人们进行社会阶层定位时发现自己优于其他人或者过去的自己,则会提高其自身幸福感[19]。与此同时,由于收入、财富等表明客观经济地位的指标最终要落实到消费上,以及人们对自身社会阶层的评价最终是以自身消费水平为参考,因此文化消费作为当今日常消费的重要组成部分,在社会经济地位对农民主观幸福感的影响中发挥着重要作用。基于上述理论,本研究构建“社会经济地位-文化消费行为-农民主观幸福感”的理论框架(图1)。同时,借鉴有关研究,将社会经济地位分为客观社会经济地位与主观社会经济地位两个维度[22],将文化消费行为按照消费形式分为公共文化消费和个人文化消费两个方面[24]。

图1 社会经济地位对农民主观幸福感的影响机制

1.社会经济地位与农民主观幸福感

(1)客观社会经济地位与农民主观幸福感。本研究用收入水平来反映农民的客观社会经济地位,因为收入水平能在一定程度上反映农民从事的职业、居住条件,能较好地反映其客观经济地位[22]。收入水平更高的农民大概率拥有更高的教育程度、更好的工作、更佳的居住条件,其物质需求更容易得到满足。另外,与相对收入相比,绝对收入的提高更能增加农民实实在在的获得感[7]。基于上述分析提出假设:

H1:客观收入水平对农民主观幸福感有正向影响

(2)主观社会经济地位与农民主观幸福感。本研究用“主观阶层定位”来表示农民的主观社会经济地位,它是指个人对自己在整个社会结构中处于何种社会经济地位的主观感知与判断[7]。“主观阶层定位”与绝对收入水平一样,也能够作为单独变量直接影响居民幸福感[19,25]。如果人们在评估自己的阶层定位时发现自己的生活不如其他人,便会产生“相对剥夺感”,降低其幸福感水平,反之,如果个体认为自身社会经济地位高于其他人,则主观幸福感可能会更高[26]。基于上述分析提出假设:

H2:主观阶层定位对农民主观幸福感有正向影响

2.文化消费行为的中介效应

文化消费行为是指人们为满足自身的精神文化需求,对社会及他人提供的精神财富的消耗[27]。从消费类型来看,公共文化消费一般发生在公共场所且群众聚集程度较高,通常依托第三方组织承办,如听音乐会、观看现场比赛、参加文化活动等;而个人文化消费对场所要求较低,一般在私人场所进行,不属于集体性活动,如看电视、上网、读书看报等。

社会经济地位可通过影响农民文化消费行为,进而影响农民主观幸福感。首先,从客观经济地位来看,一般而言,经济基础较好的农民家庭懂得如何享受生活,会选择进行更多的公共或个人文化消费从而获取更高的主观幸福感。周春平运用江苏1478个样本数据进行实证研究后发现,收入水平对文化消费具有显著正向影响[28]。其次,从主观经济地位来看,处在较高社会阶层的人一般掌握更多的社会资源、更高的教育水平,而更高的教育水平,无论是对闲暇总时间还是对闲暇时间质量的影响都是积极显著的[29],可能会使处在社会高层的人比低层的人更快乐[7]。因此,自身阶层定位越高的人,更易通过公共文化消费来维持社会关系,通过个人文化消费来提升自我,因此也可能具有更高的主观幸福感。基于上述分析提出假设:

H3:公共文化消费行为在社会经济地位对农民主观幸福感的影响中具有中介效应

H4:个人文化消费行为在社会经济地位对农民主观幸福感的影响中具有中介效应

早在上个世纪,历史机遇、地域渊源、关爱情缘早已把云南与上海紧紧连在了一起。抗日战争时期,上海一批企业和仁人志士转移到云南兴办实业;新中国成立初期,云南的钢铁、化工、烟草等工业建设,得到上海的技术援助;上个世纪60年代以来,数万名上海知青到云南支援边疆建设,在云南留下一段段感人的故事,与云南各族人民建立了深厚的情谊;1996年9月,中央正式确定上海与云南开展对口帮扶,两省市的对口帮扶合作进入了新的历史阶段。

三、研究设计

1.数据来源

本研究数据来源于2017年中国综合社会调查项目(Chinese General Social Survey,CGSS),该项目由中国人民大学联合全国各地的学术机构共同执行,具有全国性、综合性、连续性的特点。该调查采取分层的四阶段不等概率抽样,数据覆盖全国28个省(自治区、直辖市),是目前学界公认的具有科学研究价值的权威数据,该项目实际完成样本量为12 582个,具有较好的代表性。在经过样本筛选后,最终得到农民样本4 392个。

2.变量选取及描述性统计

(1)被解释变量为主观幸福感。选用CGSS2017问卷对应的问题“总的来说,您认为您的生活是否幸福?”来测量农民的主观幸福感,将回答为“非常不幸福、比较不幸福、说不上幸福不幸福、比较幸福、非常幸福”分别赋值“1、2、3、4、5”。通过表1的描述性统计发现,全样本主观幸福感均值为3.771,处于“说不上幸福不幸福”和“比较幸福”之间。

(2)核心解释变量为社会经济地位。因为社会经济地位是集个人收入、受教育程度、职业层次以及声望水平的综合体现[30],因此选取社会经济地位为衡量指标。具体从两个维度进行衡量:一是客观经济地位,将问卷调查结果中的个人总收入取自然对数后作为主要衡量指标;二是主观经济地位,将问卷中“综合来看,在目前这个社会上,您本人属于社会的哪一层?”作为主要衡量指标,其中,最底层=1,最高层=10,分值越高意味着等级越高。

(3)中介变量为文化消费行为。根据马斯洛需求理论,社会经济地位的提升可能会带来更高层次的社会需求,导致文化消费行为会有所改变,选取CGSS问卷中包含的8种居民文化消费活动,即“看电视或者看碟”“出去看电影”“读书/报纸/杂志”“参加文化活动”“在家听音乐”“现场观看体育比赛”“做手工”“上网”,借鉴罗茜[31]的研究,将出去看电影、参加文化活动、现场观看体育比赛这三项活动归并到公共文化消费,将其余五项活动如看电视或看碟、读书等归并到个人文化消费。对于每种文化消费活动,根据参与频率划分为5个等级,从不参加到频繁参加分别赋值为1~5。公共文化消费变量和个人文化消费变量由上述3项和5项文化消费活动参与频率的均值来表示,以此衡量农民文化消费行为。

(4)控制变量。借鉴崔红志[32]、刘晓柳[19]等的研究,并结合CGSS的数据特征,将一系列控制变量纳入实证分析。如表1所示,选取个人特征中的性别、年龄、教育、政治面貌、健康状况,家庭特征中的婚姻状况、养老保险与医疗保险作为影响农民主观幸福感的控制变量。样本显示:个人特征方面,被访者中男性约占54%,略高于女性样本,总体平均年龄为51岁;平均受教育程度为2.526,介于小学和初中之间,并且绝大多数农民不是党员;被访者自评健康状况均值为3.402,接近“比较健康”。家庭特征方面,已婚人士约为91%,远高于未婚人士;医疗保险和养老保险的均值分别为0.924和0.676,说明当前大多数农民有社会保障。

表1 各变量定义及样本描述性分析

3.模型设定

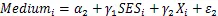

参照温忠麟等[33]的做法,将依次检验法与Bootstrap法相结合,对中介效应进行检验,并构建具体模型如下:

本研究的因变量农民主观幸福感是一种有序离散变量,一般采取有序Probit模型或者有序Logit 模型,但孙计领等[35]指出,在样本量较大的时候,采用OLS模型或者有序Probit模型的结果相差并不大,而且有序Probit模型难以直观显示解释变量对被解释变量的边际效应,因此本研究主要使用OLS回归模型进行实证分析。

四、实证结果与分析

1.社会经济地位对农民主观幸福感的影响

在回归分析之前,本研究检验了模型是否存在过度拟合和各变量的多重共线性,得出各变量的方差膨胀因子(VIF)平均值为1.27,远小于10,故各变量之间不存在多重共线性,模型也不存在过度拟合的情况。

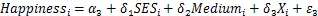

本研究应用stata15.0软件对公式(1)进行回归,结果见表2。从表2模型(1)和模型(3)可以看出,客观收入水平与主观阶层定位对农民主观幸福感存在显著正向影响,模型(2)和模型(4)的估计结果表明,加入个人特征、家庭特征等控制变量后,客观收入水平与主观阶层定位对农民主观幸福感仍然存在显著正向影响,均在1%的水平上显著。模型(5)与模型(6)中为合并主、客观经济地位的回归结果,可以看出,在控制了相关变量后,主、客观经济地位的作用均有所减弱,但是与农民主观幸福感仍然存在显著的正相关。客观收入水平每提高1个百分点,农民主观幸福感上升2.5个百分点,主观阶层定位每提高1个百分点时,农民主观幸福感上升7.3个百分点。由此验证了H1和H2。

表2 社会经济地位对农民主观幸福感的回归结果

注:***、 **、*分别表示在1%、5%、10%的显著性水平上显著,括号中为统计量。下同。

在控制变量中,从被访者的个人层面来看,性别在1%的水平上对农民主观幸福感产生负向影响,说明在农村社会中,女性的幸福感高于男性,这与已有研究基本类似[19]。年龄、受教育状况、健康状况均在1%的显著性水平上对农民的主观幸福感呈现正向影响[2],党员的主观幸福感比非党员更高[36]。从家庭层面来看,婚姻状况、养老保险和医疗保险正向影响了农民的主观幸福感[37],也在一定程度上体现了家庭美满、社会保险对农民的主观幸福感有一定的提升作用。

2.文化消费行为的中介效应检验

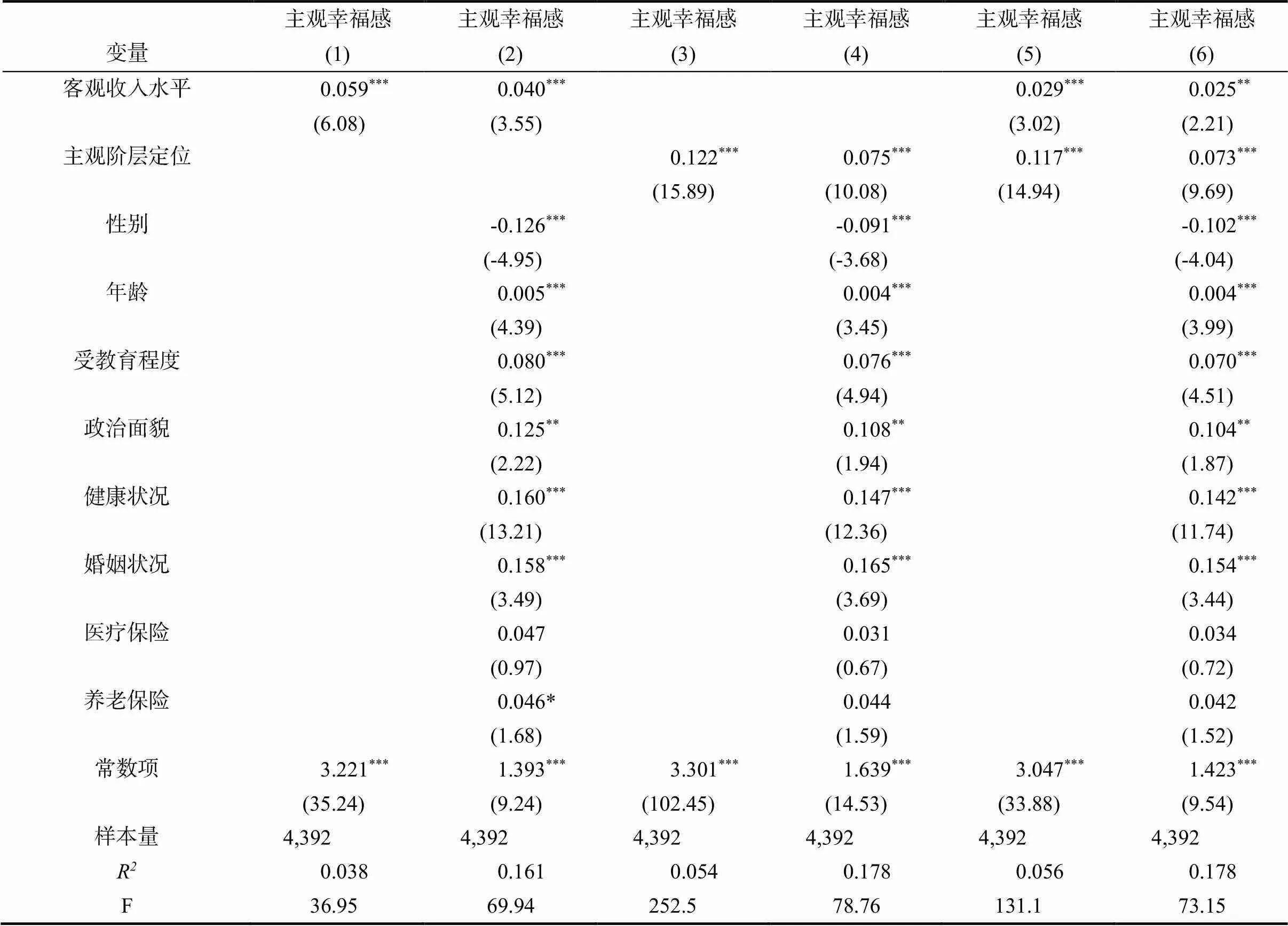

利用公式(2)、(3)进行回归,结果见表3。根据表3模型(8)和模型(9)可知,主、客观社会经济地位越高,农民参与公共和个人文化消费的频率越高,且均在1%水平上显著。客观收入水平每提升1个百分点,公共文化消费的频率提高4.4%,个人文化消费的频率提高6.5%;主观阶层定位每提升1个百分点,公共文化消费频率提高1.6%,个人文化消费的频率提高3.4%。可以看出,在促进文化消费行为方面,收入水平的提高要强于主观阶层定位的提升带来的效应,这说明收入水平仍然是制约农民生活水平改善的重要因素。另外,个人文化消费较公共文化消费更受欢迎,这与国人固有的文化消费习惯有关,也与消费行为本身有关[31]。

表3 文化消费行为的中介作用

(1)公共文化消费行为的中介效应检验。根据前文模型设定,首先检验公共文化消费变量是否在社会经济地位促进农民主观幸福感提高的过程中起到了中介作用。模型(7)表明,无论是客观经济地位的提升还是主观经济地位的提升均对农民主观幸福感具有显著正向影响,而且主观经济地位提升带来的效应大于客观经济地位的提升。在模型(10)加入公共文化消费这一变量后,主、客观社会经济地位变量仍然显著,然而公共文化消费变量不显著,据此无法判断中介效应是否存在,因此采用Bootstrap中介效应分析方法。

采用Percentile 和Bias-corrected两种置信区间估计方式,分析社会经济地位对农民主观幸福感的直接效应和间接效应,将客观收入水平和主观阶层定位分别进行中介效应检验。重复样本数选择为1000,置信区间为95%,分析结果如表4所示。客观收入水平对农民主观幸福感的直接影响Percentile 和Bias-corrected的95%的置信区间分别为[0.0156,0.0595]和[0.0142,0.0586],均不包括0,因此中介效应可能存在。而在进一步检验中发现,客观收入水平对农民主观幸福感的间接影响(中介效应)Percentile 和Bias-corrected的95%的置信区间分别为[-0.0001,0.0053]和[-0.0002,0.0053],均包括0,因此认为公共文化消费在客观收入水平对农民主观幸福感的影响中并不存在中介效应。同理,主观阶层定位对农民主观幸福感的直接影响Percentile 和Bias-corrected的95%的置信区间分别为[0.0579,0.0903]和[0.0583,0.0910],均不包括0,间接影响Percentile 和Bias-corrected的95%的置信区间分别为[-0.0002,0.0021]和[-0.0001,0.0023],均包括0,公共文化消费在主观阶层定位对农民主观幸福感的影响中同样不存在中介效应。因此,H3不成立。

表4 公共文化消费行为在社会经济地位对农民主观幸福感中的中介作用

(3)中介变量的内生性检验。在研究过程中,考虑到中介变量个人文化消费与农民主观幸福感之间可能存在因果关系,即文化消费有助于提升农民的主观幸福感,反过来具有更高主观幸福感的农村居民更愿意花时间和金钱进行文化消费,以此来满足更高层次精神需要。因此,借鉴资树荣等[38]的研究,为文化消费寻找合适的工具变量,采用两阶段最小二乘法(2SLS)进行进一步的检验。选取CGSS问卷中“您觉得自己听普通话的能力是什么水平”作为个人文化消费行为的工具变量,设为变量“”,将听普通话的能力分为“完全听不懂、比较差、一般、比较好、很好”五个等级,分别赋值1~5。选取这一变量作为工具变量的原因是,一是语言作为文化的传播工具,听、说语言的能力是影响农民进行文化消费的前提条件,满足相关性条件;二是农民听普通话的能力与自身主观幸福感并无直接关系,满足外生性条件。

接下来使用工具变量进行2SLS估计,并通过弱工具变量检验与内生性检验来判断农民文化消费行为变量的内生性以及工具变量的有效性,检验结果见表5。Hausman 检验的值为0.022,故可在5%的水平上显著拒绝“所有解释变量均为外生”的原假设,说明个人文化消费行为为内生变量。工具变量的F统计值为24.481,超过10,故认为不存在弱工具变量。因此,农民的“听普通话能力”作为工具变量是合适的。由表5可知,在考虑了模型可能存在的内生性后,个人文化消费对农民主观幸福感的回归系数依然为正,且通过了1%水平的显著性检验。说明在排除内生性偏误后,个人文化消费行为仍会显著提高农民的主观幸福感。

表5 内生性检验结果

3.不同区域下文化消费行为的中介效应检验

按照区域划分标准将CGSS问卷中的区域来源划为东、中、西部3个区域,区域经济发展程度越高,人们生活水平越高,那么在不同区域,社会经济地位对农民的幸福感作用会不会受到影响?中介效应是否有所不同?利用上文公式(3)进行回归,检验结果见表6。东、中、西部地区中,客观收入水平在1%的显著性水平上显著,系数分别为0.008、0.009和0.033,可见,其对农民主观幸福感的促进作用在西部地区更强,而主观阶层定位对幸福感的影响并无明显区域差异。与全国性的数据分析相同,公共文化消费并未在社会经济地位促进农民主观幸福感中发挥中介效用,表6只计算了个人文化消费的中介效应占总效应的比重,从客观收入水平的中介路径来看,东、中、西部的比重分别为12.21%、5.96%、2.57%,可以看出,客观收入水平通过个人文化消费提升幸福感的中介效应在东部地区更为明显,而主观阶层定位通过个人文化消费提升幸福感的中介效应区域差异不大,分别为0.48%、0.35%、0.50%。

表6 不同区域的社会经济地位、文化消费行为与农民主观幸福感②

经济发展水平的差异,不仅导致资源分配与消费市场的差异,也限制了农民提高主观幸福感的渠道。研究发现,农村居民闲暇时间分布均衡程度和社会经济发展水平有直接联系[29]。相对而言,经济发展较为落后的西部地区,农民收入水平较低,虽然其主观幸福感也可通过个人文化消费来提高,但与经济发展水平较高的东部地区相比,中介效应相对较弱。可能是西部地区的农户兼业程度不够,收入来源单一,闲暇时间配置更容易受到“农忙时节”的影响,再加上农村文化消费市场较不完善,基础设施与消费条件仍相对薄弱,由此影响了其主观幸福感的提升。

五、结论与政策启示

本研究采用OLS线性回归模型和中介效应模型,利用CGSS2017的数据分析了社会经济地位对农民主观幸福感的作用机理及其影响效果,并引入工具变量农民听普通话能力克服了中介变量的内生性,得出以下结论:社会经济地位的提高可以提升农民的主观幸福感,具体表现为客观收入水平与主观社会阶层均在1%的显著性水平上促进农民主观幸福感的提升;考虑文化消费行为的中介效应后,个人文化消费行为在社会经济地位对农民主观幸福感的影响中存在部分中介效应,具体表现为客观收入水平与主观阶层定位的中介效应占比分别为37.44%和6.71%,公共文化消费行为在社会经济地位影响主观幸福感的路径中不存在中介效应;异质性分析中,从东中西部地区来看,客观收入水平对农民主观幸福感的促进作用在西部地区更强,而客观收入水平通过个人文化消费提升幸福感的中介效应在东部地区更为明显。

上述结论可以得到如下政策启示:

(1)客观收入水平与主观阶层定位均对农民主观幸福感产生积极影响,说明要想提高农民的主观幸福感,需要进一步扩大农民收入以使农民有向更高层次需求转型的物质基础。政府应该根据不同农村地区的基础条件,从经营性收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入等多方面促进农民收入水平提高。同时,在当前城镇化的大背景下,政府的政策导向应该重点关注我国农村社会转型,让更多农民成为有恒产的中产阶层,缓解农民的心理落差,在提升农民幸福感的基础上提高社会整体幸福感。

(2)个人文化消费在社会经济地位影响农民主观幸福感之间发挥了中介作用,说明个人文化消费活动是提升农民主观幸福感长效机制的一个关键点。除了物质生活水平的提高,也要着重发挥精神文化消费对农民主观幸福感的作用效果。一方面,调整政府支出结构,加大文化基础设施建设,帮助农民提高精神文明水平;另一方面,鼓励农村居民多进行文化消费,在闲暇时间丰富自己的文化生活,以提升自身主观幸福感。

(3)鉴于中西部地区相较于东部地区收入水平与文化教育水平相对较低,农民文化消费需求不足,政府需要在提升农民绝对收入的同时,围绕发展不平衡不充分的问题,通过政策倾斜加强东西部协作以及定点帮扶,加大向农村的财政转移力度,扩大中西部文化消费总量,扶持建立具有当地特色的文化场所,丰富落后地区老百姓的精神文化食粮。

① 资料来源:国家统计局官方网站http://www.stats.gov. cn/。

② 限于篇幅,此表并未列出某一区域中介效应的具体检验步骤。

[1] 王慧慧.民生因素与城乡居民幸福感——基于CGSS数据的实证分析[J].中南财经政法大学学报,2014(5):32-38.

[2] 陈刚,李树.政府如何能够让人幸福? ——政府质量影响居民幸福感的实证研究[J].管理世界,2012(8):55-67.

[3] SHIQING JIANG,MING LU,HIROSHI SATO.Identity,inequality and happiness:evidence from urban China [R]. Working paper of school of economics,fudan university,2010.

[4] 雷卫.宗教信仰、经济收入与城乡居民主观幸福感[J].农业技术经济,2016(7):98-110.

[5] 龙斧,梁晓青.社会经济地位、家庭核心消费压力对中国家庭幸福感的结构性影响——基于CSS2013的实证研究[J].社会科学研究,2019(2):94-103.

[6] 银辉.家庭消费与居民幸福——基于CGSS2013的实证分析[J].企业经济,2017,36(11):81-88.

[7] 许海平,张雨雪,傅国华.绝对收入、社会阶层认同与农村居民幸福感——基于CGSS的微观经验证据[J].农业技术经济,2020(11):56-71

[8] 罗楚亮.绝对收入、相对收入与主观幸福感——来自中国城乡住户调查数据的经验分析[J].财经研究,2009,35(11):79-91.

[9] 苏钟萍,张应良.收入水平、社会公平认知与农村居民主观幸福感[J].统计与决策,2021,37(9):71-74

[10] 尤亮,霍学喜,杜文超.绝对收入、社会比较与农民主观幸福感——基于陕西两个整村农户的实证考察[J].农业技术经济,2018(4):111-125.

[11] KNIGHT J, LINA S, GUNATILAKA R. Subjective well-being and its determinants in rural China[J]. China economic review, 2009, 20(4): 635-649.

[12] 邢占军.我国居民收入与幸福感关系的研究[J].社会学研究,2011,25(1):196-219,245-246.

[13] 官皓.收入对幸福感的影响研究:绝对水平和相对地位[J].南开经济研究,2010(5):56-70.

[14] 李光明,徐冬柠.文化消费对新市民主观幸福感的影响机理研究——基于CGSS2015的数据分析[J].兰州学刊,2018(12):158-168.

[15] 张经纬,陈志,丁士军.就业质量、社会信任与农民工主观幸福感研究[J].华中农业大学学报(社会科学版),2021(2):128-137,181-182.

[16] 吴奇峰,苏群,赵霞.社会资本对农民工主观幸福感的影响[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2017,18(6):51-59.

[17] 王敏,王峰.农民社会阶层越高越幸福吗? ——基于CGSS2010—2015年数据的微观分析[J].华中农业大学学报(社会科学版),2019(3):120-129,164-165.

[18] 刘同山,孔祥智.经济状况、社会阶层与居民幸福感——基于CGSS2010的实证分析[J].中国农业大学学报(社会科学版),2015,32(5):76-84.

[19] 刘晓柳,王俊秀.社会经济地位与主观社会阶层对幸福感的影响——基于CGSS2010—2015的实证分析[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2020,56(5):14-27.

[20] 米银俊,王守忠,孙浩.浅析《资本论》中的文化消费[J].地质技术经济管理,2002(3):63-66.

[21] DIENER E, SUH E. Measuring quality of life: Economic, social, and subjective indicators[J]. Social indicators research, 1997, 40(1): 189-216.

[22] 王晓慧.社会经济地位对老年人主观幸福感的影响研究[J].大连理工大学学报(社会科学版),2021,42(3):92-100.

[23] 程名望,史清华,Jin Yanhong,等.农户收入差距及其根源:模型与实证[J].管理世界,2015(7):17-28.

[24] 欧翠珍.文化消费研究述评[J].经济学家,2010(3):91-96.

[25] 闫丙金. 收入、社会阶层认同与主观幸福感[J].统计研究,2012( 10) : 64-72

[26] 孙良顺.社会经济地位、社会保障、生态环境与城乡居民幸福感——基于CGSS2013数据的实证分析[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2016,19(6):86-92.

[27] 徐淳厚.关于文化消费的几个问题[J].北京商学院学报,1997(4):46-49.

[28] 周春平.文化消费对居民主观幸福感影响的实证研究——来自江苏的证据[J].消费经济,2015,31(1):46-51.

[29] 王子权,章思铭,梁恩思,等.农村居民闲暇时间安排及影响因素分析——基于浙江省的农户调查[J].中国集体经济,2019(16):164-166.

[30] 王毅杰,茆农非.社会经济地位、群际接触与社会距离——市民与农民工群际关系研究[J].南京农业大学学报(社会科学版),2016,16(4):60-70,156-157.

[31] 罗茜.文化消费行为的城乡差异及其对主观幸福感的影响——基于CGSS2012数据的实证研究[J].文化产业研究,2018(1):54-69.

[32] 崔红志.农村老年人主观幸福感影响因素分析——基于全国8省(区)农户问卷调查数据[J].中国农村经济,2015(4):72-80.

[33] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

[34] 刘红云,骆方,张玉,等.因变量为等级变量的中介效应分析[J].心理学报,2013,45(12):1431-1442.

[35] 孙计领,王国成,凌亢.收入不平等对居民幸福感的影响——基于FS模型的实证研究[J].经济学动态,2018(6):77-91.

[36] 鲁元平,王军鹏,王品超.身份的幸福效应——基于党员的经验证据[J].经济学动态,2016(9):29-40.

[37] 吴清华,冷晨昕,祝仲坤.人情消费与农村居民的幸福感——来自2015年CSS的经验证据[J].华中农业大学学报(社会科学版),2018(4):128-136,172-173.

[38] 资树荣,张姣君.文化消费活动提升了农村地区居民主观幸福感吗?——基于CGSS数据的实证分析[J].消费经济,2020,36(6):56-65.

Impact mechanism of socioeconomic status on farmers' subjective well-being:An empirical study based on cultural consumption behavior as mediator

PENG Kaili, YANG Chen

(School of Public Administration,Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China)

Based on the survey data of CGSS2017, this paper conducts an empirical study to examine the effects of socioeconomic status on farmers’ subjective well-being from the perspective of taking cultural consumption behavior as mediator by constructing the theoretical framework of Socio-Economic Status-Cultural Consumption Behavior-Farmers' Subjective Well-being in combination with OLS Linear Regression Model and Mediating Effect Model. The study shows that both objective income level and social stratum promote farmers’ subjective well-being at a significant level of 1%; individual cultural consumption behavior has a partial mediating effect in the influence of socioeconomic status on farmers' subjective well-being while public cultural consumption behavior has no mediating effect in the path of socioeconomic status affecting farmers’ subjective well-being; the objective income level exerts a stronger promotion in farmers’ subjective well-being in the western region whereas the mediating path is more obvious in the eastern region. Hence the government needs to further increase farmers’ income, focus on the transformation of our country's rural society, promote cultural infrastructure construction, and strengthen the collaboration and paired assistance between the east and the west and through policy support so as to further enhance farmers' subjective well-being.

subjective well-being; socioeconomic status; cultural consumption; objective income level; subjective class stratum

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2021.06.005

C912.82

A

1009–2013(2021)06–0037–09

2021-09-26

国家自然科学基金项目(71973050)

彭开丽(1975—),女,江西分宜人,教授,博士生导师,主要研究方向为土地资源经济学。

责任编辑:曾凡盛