明代大运河淮扬段水利工程的系统治理

2021-12-26陈梦玲郭昭昭

陈梦玲 郭昭昭

摘 要:明代大运河淮扬段南接长江,北连黄河与淮河,沿途湖泊连片,水系复杂且水患严重,对大运河的通航和漕运常构成威胁。明代政权在运河与长江交汇处优化闸坝设置,在运河沿线渐进式启动河湖分离工程,在黄淮运三大水系交汇处建设枢纽工程。

关键词:大运河;淮扬段;水利工程;治理

中国大运河是世界文化遗产,至今还在发挥作用。由古邗沟发展演变而来的淮扬段运河是中国大运河的关键一段,也是有确切年代记载的大运河最早开通的一段。因价值底蕴深厚,学界对此段长期关注。代表性成果有姜师立《中国大运河文化》,中国建材工业出版社2019年版;王虎华《扬州运河世界遗产》,南京师范大学出版社2016年版;姚汉源《中国水利史纲要》,水利电力出版社1987年版;卢海鸣《陈瑄与明代大运河的复兴》,《档案与建设》2019年第10期;刘怀玉、陈景春《江苏大运河文化产业带的特色及其实现路径》,《扬州大学学报》(人文社会科学版)2010年第3期等。

既有研究对大运河淮扬段的文化遗产、文化带建设较为关注,对运河与社会的联系的研究远远超过了对运河本体。运河是由一个个水利工程结合而成,不同朝代对水利工程的重视程度存在差异。明代政权起步于淮扬运河的邻近之地,先定都南京,再迁都北京,为保障大运河的全线贯通和江南漕粮、赋税源源不断北输京师,对大运河淮扬段的水利工程十分重视。纵览明代对此段水利工程的治理,可见其考虑到了黄河改道后的水系环境、地势高差、泥沙淤积、河湖相交等因素,在此基础上启动了系统的工程应对。从断代视角对大运河淮扬段的水利工程进行专题研究,是讨论大运河江苏段文化遗产的基础性问题。

一、在运河与长江交汇处优化闸坝设置

大运河淮扬段的南端位于扬州地段,与长江相连。扬州作为中国大运河的发祥地,是长江中上游漕船和江南运河漕船北上进入淮扬段的交汇点。明代政权建立后,扬州依旧是个大都市,且是漕运的咽喉。运河连接长江主要有仪征和瓜洲两个运口,其通畅与否深刻影响大运河的漕运通行效率。问题是仪征、瓜洲运口地势高于长江水位,河水易泄难蓄,尤其在江水水位低浅时,运河水源得不到江潮补给,会出现水源不足的问题。因地势高差导致的水位落差,使运河与长江不能平顺衔接,漕船过江入运需要人力盘坝,费时费力,且船只货物易受损坏。明代政权深刻认识到这一堵点和痛点,遂围绕仪征、瓜洲运口,优化闸坝设置,进行系统治理。

仪征运口是来自长江中上游一带漕船的入运口,其前身是南北朝时期就已设置的能起到蓄水、引水和助航作用的欧阳埭。南宋时期该运口建两石闸(潮闸和腰闸),充分发挥了引潮借潮、蓄水调节的功能。到了明代,上述历史遗留设施已满足不了现实需要。洪武十六年(1383年),明朝在南宋石闸旧址上新修三闸(清江闸、广惠桥腰闸和南门潮闸),同时新筑五座土坝用于漕船上下盘坝,“二坝专过官船及官运竹木诸物,余三坝专过粮船民船。”[1]永乐年间,明朝决定迁都北京,迁都之前需要从南方运输大量物资支持北京城和宫殿的建设,迁都后南方财富更要源源不断运到北方。从决定迁都北京时始,漕运就变得更加繁忙,为了免去漕船盘坝入运的艰难和低效,明朝着手在五坝的基础上设置水闸,从河东关至罗泗桥间建里河口、响水、通济、罗泗桥四座闸,与长江相通,并规定:潮满时开闸放船,潮退时则闭闸。通过闸坝联动,依靠水力使漕船出入运口。但是到了成化二十一年(1485年),因为管理不善、工程老化等,一度运河水浅,只能关闭四闸,漕船仍需盘坝通过。经过工程修治和水源调节,到了弘治元年(1488年),该运口又恢复了闸坝并用的状态。夏秋江潮上涨时开闸纳潮,补给运河水源,保证舟船通行;冬春时则闭闸蓄水,漕船则盘坝通过。但接下来四闸与长江口之间这一段河道出现了问题:江口与四闸存在一定距离,且江口处并未设置闸门,导致此段航道在长江涨潮时蓄泄无度,在退潮时又水位过低。为解决四闸与长江口之间的水位问题,弘治十二年(1499年)又设置拦潮闸,利用长江潮汐济运,提高运河水位以行船。正德十三年(1518年),对闸门启闭又制定了更加详细的管理标准,“船只由漕河入江时,启上闭下,等水缓进船;由江进入漕河时,则待潮至开闸,灌注水平后闭闸,以偿内河所泄。”[2]上下游闸门的联动,有效解决了仪征运口水流不能平顺衔接的问题,船只出入运口畅通无阻。

瓜洲运口是两浙漕船的入运口。明初,宋代所建闸坝多数已损坏,运口处因受长江所携带泥沙影响,淤塞严重,影响了行船。洪武三年(1370年),明朝在运口处修闸坝15座,以蓄泄通航。至成化年间,此处运河分为三支,形如“瓜”字:中间一支以堤坝隔开,不通江;东面一支称东港,西支称西港,皆通江。并在东、西两港上设11座坝加以节制,“东西二港以通江潮之来,各坝以限漕河之水。”[3]瓜洲运口的坝为土坝,设置土坝可以减缓水面坡降,便于船只通航。船只过坝时,用人力或畜力把船拖拉到坝顶,然后向另一面缓缓滑下,若船载过重,先卸下货物,过坝后再重新装船,这种工作原理与今天的斜坡式升船机原理相同。但是过坝费时费力,漕船经过运口时,回空的船只需撤坝南下,满载的船只需盘坝北上,遇到风涛时还要避险待航。因此,明朝于隆庆六年(1572年)又新建两座通江闸(广惠闸和通惠闸),“漕船始免车盘之苦”[4],同时制定严格的启闭管理制度。规定闸每年只开三个月,漕船通过后立即关闭,其余时间船只仍然车盘过坝,这样的设定有效避免了河水走泄,从而可以保持航道正常水位。

除在运口处优化闸坝设置外,明朝还在临近长江处设减水坝以宣泄洪水。减水坝是承担溢洪任务的重要水利工程,它的过水能力不仅取决于其长度,还取决于其高度。高度太低,减水过多,会增加堤外的淹沒损失;反之,坝身泄流不足,会危及堤防安全。因此它的设计和修建十分讲究。减水坝一般设置迎水、坝身和跌水三个子工程,“跌水宜长,迎水宜短,俱用立石。”[5]这样的设计是考虑到迎水面水较深但流速较慢,所以坡面不用太长,而跌水面主要为避免过坝时水流冲刷,起到防冲作用,因此坡面不能太短,并为进一步提升防冲作用,减水坝的结构皆由“立石”构成。

大运河淮扬段南端与长江交汇处,是历代漕运的必经之地。明代重点关注运河水源和水流衔接问题,在前人修建的基础上,优化闸坝设置:运口处闸坝联动,用以挡水,维持运河的航深;临江处设有减水坝,用以汛期宣泄洪水入江。机动的闸坝组合从蓄水济运演进到引潮济运,从筑坝蓄水到置闸调节水量、水深,有效解决了地势高差对漕运的影响。

二、在运河沿线渐进式启动河湖分离工程

大运河淮扬段沿线经过宝应、高邮、淮安等地,运河西侧有邵伯湖、高邮湖、界首湖、宝应湖、白马湖等,“自淮安而南,入宝应县境后,西傍宝应、高邮、邵伯诸湖,经氾水、界首、高邮至邵伯镇,诸湖相互贯通,汪洋一片。”[6]这些湖泊因水面高于运河,有“悬湖”之称。运河东侧为里下河平原,四周高中间低,有“锅底”之称。大运河淮扬段夹于“悬湖”与“锅底”之间,形势险峻。长期以来,沿线的湖泊既是水源又是航道,明代以前船只北上大多借湖行运。但因湖泊面积不断扩大,湖中风浪之险加剧,“宝应氾光湖,诸湖中最湍险者也,广百二十余里。槐角楼当其中,形曲如箕……西风鼓浪,往往覆舟。”[7]尤其到了明代中后期,黄河下游河床抬高,洪泽湖水经常决溢至高邮湖和宝应湖,二湖湖水猛涨,给借湖行运带来了更大的风险。为减少行船风险,明代在湖边修建运堤,使运河与沿线湖泊逐渐分离,同时在运堤上修建泄水设施,确保洪水来临时能顺利排泄。

洪武九年(1376年),朝廷就已经意识到借湖行运的风险,要求扬州府所属州县烧砖,包砌高邮、宝应湖堤。湖堤修筑的工程有效地抵御了风浪的侵袭,并且为接下来的河湖分离工程带来了启发。洪武二十八年(1395年),为了让船只避开湖泊的风浪,“宝应自槐角楼抵界首……就湖外穿渠,南北四十里,筑长堤与渠等,引水于内,以便舟楫。休民力,免沉溺,时以为利”。[8]通过东、西二堤的设立,使运道与湖泊隔开,船在两堤中间的运道航行,躲避了湖泊风浪影响。宣德七年(1432年),陈瑄又修筑了高邮、宝应、氾光、白马诸湖长堤,堤上建有纤道,并设置涵洞,这样既可以灌溉堤外民田,又可与湖水互相灌注以调节水量。为了进一步提高稳固性,又将土堤改筑成石堤,并用糯米糊和石灰进行加固,“筑高邮湖堤,堤长四百二十五丈……至是甃以砖石,复以糯米糊和灰以固之,始坚致可久矣”。[9]成化十四年(1478年),太监汪直认为高邮、邵伯、宝应、白马四湖一遇西北风,船只易被堤石桩木冲没,建议在原堤的东侧重新筑堤,积水行船,以避风浪。经过不断修缮,航运条件虽有改善,但船只经过时仍非常艰险。朝鲜人崔溥过扬州至邵伯驿时记载:“驿北有邵伯大湖……因水涨风乱不得夜过湖。”[10]正德年间严嵩由此经过,时值六月水盛,“过高邮,晚泊槐角楼镇,滨湖石岸陡峻,风雨横作,舟振荡冲击。”[11]从这些记载可以看到,湖中行船的风险一直存在。如何进一步改进穿湖运道,降低湖中行船风险,仅仅依靠修建的运堤还是不够的。

运堤对湖中行船起到一定的保护作用,但是其本身为砖土结构,也容易被大风巨浪冲毁。为了应对这种情况,弘治年间,户部侍郎白昂在高邮湖以东主持开凿康济河作为运道,这种形似弯月可以减弱水力冲击的河流统称为月河(又称越河)。高邮湖月河长四十里,深一丈左右,引湖水为水源。由于离湖较远,不易受到风浪影响,船只航行较为安全。继高邮湖段的运河实现河湖分离后,万历七年(1579年),潘季驯在白马湖以东开凿月河,“乃议从湖心浅处先筑西堤一道,以捍其外。仍于河之南北,截坝二道,暂令运艘越湖而行。堤坝成则入浅正决潴水不流,捧土而塞之矣”。[12]此后,宝应湖、邵伯湖和界首湖也相继开凿了月河,淮扬段沿线运道基本与湖泊分离。

沿线湖泊除了借运,还要灌溉周围农田,所以湖泊的蓄泄也是明代水利工程需要关注的问题。由于运堤逐渐加高,加大了湖水蓄泄的难度,“淮之入湖也易,湖之入江也难,何也?湖堤以外即高、宝、兴、盐、通、泰、江都七州县之民产也。彼其地形洼下,与江面不甚低昂,每遇海啸,江潮倒灌逆涌,民田四百余里皆为淹没。”[13]为此,朝廷严格管控闸坝的启闭制度,定期进行湖泊的清淤工作,并且在仪征、江都、高邮、宝应等地的运堤上加设23座平水闸。平水闸是自动控制水流蓄泄的工程技术,无需人工操作就可实现湖泊的蓄泄,同时平衡运河航道与堤外湖泊的水位。

明代在保障湖泊蓄泄功能的基础上控制运堤处的闸坝,使运河与湖泊的关系由河湖一体逐渐演变为河湖分离,这避免了船只在湖中航行的风浪之险,还使高邮、宝应等湖泊成为调节运河水量和水位的水柜。

三、在黄淮运三大水系交汇处建设枢纽工程

明代大运河淮扬段的北部连接着黄河、淮河两大水系,三大水系的交汇给漕运带来了重重阻碍。一是运河、淮河、黄河地势逐级加高,漕船航行需要依次经过这三级台阶,航行难度大;二是黄河含沙量高,导致其善淤、善决、善徙,下游河道时常出现泥沙淤积的现象;三是黄河河水暴涨时,三大水系的交汇处清口一带严重淤塞,淮河在清口以上溃决南徙,灌注高邮湖和宝应湖,湮没运河堤防,形成黄河逼淮、淮河入湖泄运的连锁格局。为了解决三条河流交汇产生的诸多弊端,明代重点在清口一带展开了系统的水利治理。

1194年黄河大决口,这是黄河历史上第四次大改道,此次改道使黄河南端由泗入淮。黄河夺淮入海后,黄河、淮河与大运河淮扬段在江苏淮安的清口交汇。清口段的畅阻是大运河通塞与否的关键,而清口畅阻又取决于黄河的治理,“由是治河、导淮、济运三策,群萃于淮安、清口一隅,……盖清口一隅,意在蓄清敌黄。然淮强固可刷黄,而过盛则运堤莫保,淮弱末由济运,黄流又有倒灌之虞”。[14]明朝一开始采取“束水攻沙”方略,陆续在黄河两岸修筑了束范河水的大堤,提高黃河水流速度以冲刷泥沙。依据此方略所规划的治黄堤防体系发挥了一定作用,在此基础上,明朝规划避开黄河,引淮河水入运河,这样既避免淮水淤堵断航,也能利用淮河水流冲刷黄河泥沙,保障运道通畅,达到“蓄清刷黄济运”的效果。为了执行此规划,明朝在水利工程建设上定下了基调:在运口处修建闸坝抵御黄河水入侵,开河建堤引淮河水流入运口。

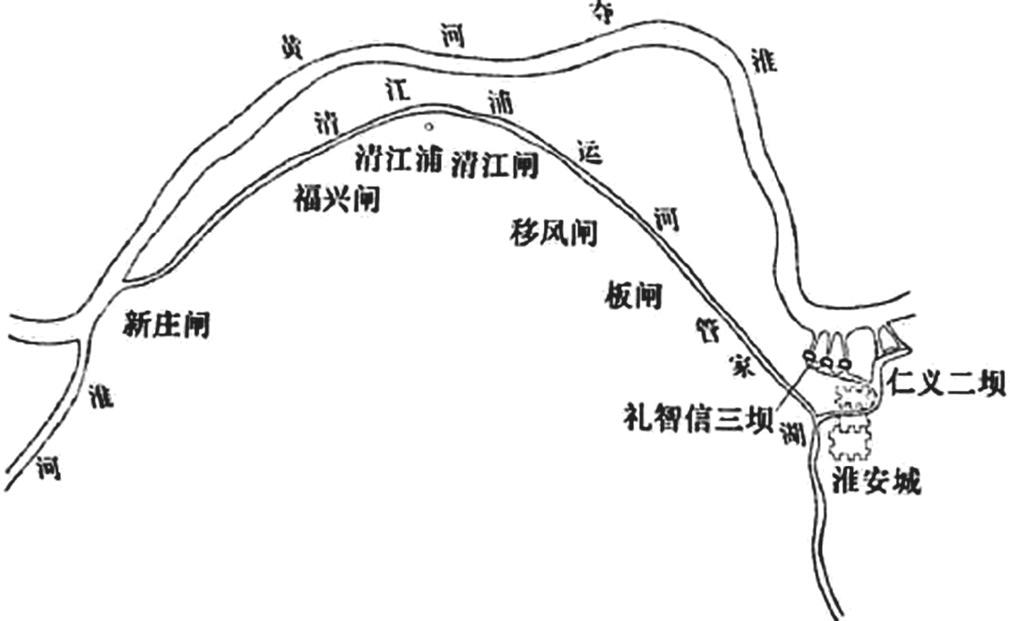

明初,为防止运河水走泄,朝廷封堵淮扬段北端与黄河相交的运口,并在淮安新城外设仁、义、礼、智、信五坝,船只通过盘坝入淮,逆流航行至清河口再驶入黄河。但是这种盘坝入淮的方式耗费大量人力、物力,同时在淮河中逆流航行时还会有风浪侵袭的危险。为了改变这种状况,永乐十三年(1415年),平江伯陈瑄重新疏浚宋代乔维岳所开沙河,改名清江浦,新修的河道东起淮安城西管家湖,基本保持与淮河故道平行,西至鸭陈口入淮。清江浦的修建缩短了船只在淮河中逆流航行的距离,船只由清江浦直达淮河,不再通过盘坝入淮。同时为了节制河道的水位,在清江浦上由西到东依次修建了新庄闸、福兴闸、清江闸、移风闸四闸。但随着淮水入黄逐渐困难,黄淮决口泛滥频繁,漕船过清口也越来越艰难,甚至断航,于是又在移风闸上游建板闸。这五座通航闸联合使用,调节水位,实行静水行船,这样既可以防止泥沙淤积又保障了行船安全。

嘉靖三十年(1551年),黄河水大涨,倒灌清江浦,新庄运口(清江浦运河与淮河的交汇处)淤塞严重。于是在原运口东南位置的三里沟处重新设新运口,并置通济闸。但是效果不佳,新运口仍受倒灌,潘季驯又将运口移至西南,将通济闸移至甘罗城南,北距旧闸仅一里,距河口二百三十丈,以避黄趋淮。同时限定通航时间,将通航时间限制在九月至次年六月上旬的黄河小水季节,黄河水涨时闭闸筑坝,以免倒灌。闸坝等水利工程的应用,使运河与淮河、黄河基本分开,只在新庄闸平交,清江浦成为漕船出入淮河的主要通道,也成为运河过清口最稳定的运道。

清江浦的开通使黄淮运相交的矛盾有所缓解,但并未彻底化解,“洪惟我国家,定鼎北燕,转漕吴楚,其治河也,匪直怯其害,而复资其利,故较之往代为最难。然通漕于河,則治河即以治漕;会河于淮,则治淮即以治河;合河淮而同入于海,则治河淮即以治海”[15]。清口既是三河交汇之处,也是洪泽湖的出水口,淮水要想从清口顺利流出刷黄并防止黄河倒灌,关键在于洪泽湖水位的高低。若淮河水位高于黄河,则起“蓄清刷黄”的作用,反之则倒灌清口。因此加高加固洪泽湖的大堤以抬高其水位是“蓄清刷黄”的必要措施,而洪泽湖东部高家堰(又称洪泽湖大堤)的修建是解决这个问题的关键。“此堰(指高家堰)为两河关键,不止为淮河堤防也”。[16]永乐年间,平江伯陈瑄就修筑了南北向的高家堰,北起清口,经武家墩、大小涧至阜宁湖。万历六年(1578年),潘季驯为综合解决黄淮运三大水系交汇处的问题,重筑高家堰,“堰高一丈五尺,厚五丈,基厚十五丈”。[17]又耗时四年,在高家堰中段砌石工墙防浪。高家堰建成后,抬高了水位,但需要面对新的问题:“一是宣泄洪泽湖汛期大水会影响运河行船;二是上游水位抬高后可能淹没位于泗州城的明祖陵。”[18]所以在洪泽湖大堤上建减水闸坝,以宣泄洪水。

明代围绕以“蓄清、刷黄、济运”为基础的治水方略,在三大水系交汇处建立了一套水利枢纽,“清口方畅,流连数年,河道无大患。”[19]清口枢纽工程是一个集河道、闸坝、堤防等为一体的综合性水利工程,其对中国大运河的整体性影响尤为突出,同时它科技含量高,被誉为“中国水工历史博物馆”。

四、结语

大运河淮扬段牵涉到运河、湖泊、长江、淮河、黄河等多重水系,是一个自然水系和人工河道的结合体,也是明代重要的河道治理中心、漕运管理中心、淮盐转运中心和漕船制造中心,影响着明王朝政治、经济和社会的发展。为了解决好大运河淮扬段水系平衡问题,明代官员在水准测量、地形勘测、建设规划和规章制定的基础上,整体与局部相结合,南北两端与沿线相融合,闸坝之间相互组合,修建了类型丰富、数量众多、具有鲜明地域特色的水利工程,体现出古人因地制宜、因时制宜的智慧,为后世留下了《河防一览》《治水筌蹄》《问水集》等经典的水利著作和一大批科技文化遗产。

注释与参考文献

[1][9](清)傅泽洪辑录:《行水金鉴》卷170《运河水》,商务印书馆1937年版,第1570、1577页。

[2]京杭运河江苏省交通厅、苏北航务管理处史志编纂委员会编:《京杭运河志(苏北段)》,上海社会科学院出版社1998年版,第168页。

[3](明)王琼:《漕河图志》卷1《漕河》,水利电力出版社1990年版,第61页。

[4](明)申时行等修:《明会典》卷196《仪真瓜洲运道》,中华书局1989年版,第989页。

[5][12][15][16](明)潘季驯:《河防一览》,广文书局1970年版,第102、83、137、65页。

[6]吕娟:《河道工程与管理》,邹逸麟主编:《中国运河志》,江苏凤凰科学技术出版社2019年版,第436页。

[7][19](清)张廷玉等撰:《明史》,中华书局2017年版,第1397、1369页。

[8](清)顾祖禹辑著:《读史方舆纪要》卷129《漕河》,商务印书馆1937年版,第4999页。

[10][朝]崔溥著,葛振家点注:《漂海录中国行记》,社会科学文献出版社1992年版,第115-116页。

[11](明)严嵩:《钤山堂集》卷27《北上志》,《续修四库全书》编纂委员会编:《续修四库全书》,上海古籍出版社2002年版,第231页。

[13](明)朱国盛:《南河志》卷3《奏折·辩开周家桥疏》,陈雷主编:《中国水利史典·运河卷一》,中国水利水电出版社2015年版,第1006页。

[14](清)赵尔巽:《清史稿》卷127志120《河渠二》,天津古籍出版社2000年版,第685页。

[17](明)陈子龙等:《明经世文编》(四)卷281《李石麓文集·重筑高家堰记》,中华书局1962年版,第2976页。

[18]蔡蕃:《京杭大运河水利工程》,电子工业出版社2014年版,第192页。