经腓骨截骨入路与前外侧入路治疗胫骨平台后外侧骨折患者的临床研究

2021-12-26吴奎

吴 奎

(无锡市惠山区第二人民医院骨科,江苏 无锡 214100)

胫骨平台后外侧骨折是临床上膝关节创伤中较为常见的骨折类型之一,主要由膝关节遭受内/外翻暴力的撞击或者坠落时造成的压缩暴力引起。由于胫骨平台后外侧骨折属于关节内骨折,若患者采用保守方式进行治疗,无法对其膝关节进行固定,极易造成膝关节屈曲不稳,影响预后与生活质量。外科手术是临床治疗胫骨平台后外侧骨折的有效方式,但因在手术过程中需分离结扎膝关节部分动脉网,使传统手术存在一定局限性,加之骨折位置较深,属于偏后侧骨折,而常规手术方式的手术视野窄,无法充分暴露骨折部位,因此在复位和固定过程中,针对性较差,且手术创口大,会极大地提高术后并发症的发生率,影响患者术后恢复[1]。胫骨干前外侧入路手术方式便于探查、修补破裂的外侧半月板与内侧副韧带,可在直视下进行复位,便于后期拆除,但无法复位与固定向后侧移位的后外侧壁与靠近后侧边缘的关节面,且对于部分SchatzkerⅣ型骨折患者复位难度高[2]。腓骨截骨入路方式可有效简化手术步骤,以开阔的手术视野完成骨折复位和固定,手术时间短,出血量少,同时通过此种术式可有效避免对腓骨部位周围血管及重要神经的损伤,提升手术效果[3]。因此,本研究旨在探讨胫骨平台后外侧骨折患者采用经腓骨截骨入路与前外侧入路治疗的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年3月至2020年3月无锡市惠山区第二人民医院收治的胫骨平台后外侧骨折患者104例作为研究对象,按照随机数字表法分为对照组与试验组,各52例。对照组患者中男性37例,女性15例;年龄30~71岁,平均(50.10±3.08)岁;入院至手术时间3~7 h,平均(4.18±1.03) h;骨折 Schatzker分型[4]:Ⅰ型8例,Ⅱ型9例,Ⅲ型12例,Ⅳ型14例,Ⅴ型9例。试验组患者中男性39例,女性13例;年龄33~66岁,平均(50.24±3.02)岁;入院至手术时间3~6 h,平均(4.21±1.02) h;骨折Schatzker分型:Ⅰ型10例,Ⅱ型10例,Ⅲ型6例,Ⅳ型11例,Ⅴ型15例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P> 0 .05),组间具有可比性。诊断标准:符合《胫骨平台骨折诊断与治疗的专家共识》[5]中的相关诊断标准。纳入标准:符合上述诊断标准,且经影像学检查确诊者;为闭合性骨折,且不存在血管神经损伤者;膝关节术后可继续行康复治疗者等。排除标准:患有肝肾功能不全、心脑血管及造血系统疾病者;认知、意识及精神障碍者;下肢多发性骨折者等。本研究经无锡市惠山区第二人民医院医学伦理委员会批准,且患者及其家属均签署知情同意书。

1.2 手术方法 对照组患者采取胫骨干前外侧入路手术治疗:患者取平卧位,行常规全麻或硬腰联合麻醉,于患者下肢放置气囊止血带,于腓骨小头至胫骨平台外侧以弧线式切开,延长3~5 cm于股二头肌腱前方,切线与其呈平行。由Gerdy结节作为入路切口,行髂胫束切开,并向近端延长,切开后将其进行分别处理,剥离髂胫束,剥离手法按照前后翻起式牵开,行胫骨外缘胫前肌肌膜切开。膝内翻后,暴露外侧间隙,并横行切开,对外侧半月板行3针缝合使其靠近近端,内侧使用拉钩牵开,胫骨平台内插入弧形骨撬,并在插入后,对其外缘进行显露处理。对骨折部位行排钉技术固定,并检测复位程度、复位情况、固定情况,确定满意度,半月板复位缝合,髂胫束覆盖内植物,逐层缝合伤口,手术完成。于术后麻醉剂失效后,行踝、趾关节屈伸锻炼,并对患肢进行弹力绷带固定,时间需依据患者实际情况,控制在1~2周为宜,避免术后创口肿胀与创口积血现象的发生。试验组患者采取腓骨截骨入路手术治疗:患者取侧卧悬浮体位,健肢于下方,行坐骨神经、硬核外阻滞麻醉,于大腿根部放置止血带,膝关节下方放置厚软枕。针对患者情况,手术入路为膝关节外侧腓骨,行纵切,并确保腓骨头上方与近端切口距离控制在10 cm。切口延伸于骨折远端10~15 cm,利用橡皮条在腓骨骨颈前端视野开放后,将骨颈牵开,剥离骨膜,充分显露胫骨外侧面。保护髂胫束与外侧韧带,截骨方向由近至远,由外向内,腓骨小头翻开后,切开关节囊与冠状韧带,牵开半月板,充分显露胫骨平台后外侧,将骨折断端进行复位。若为塌陷式骨折,需采用间隙复位或撬拔复位的方式,保证关节面平整,而后利用克氏针进行临时固定,并对复位情况、满意度进行确定、复查,放置固定钢板于腓骨头外侧与后外侧,行螺钉固定,确定固定效果达到要求后,立即对冠状韧带进行缝合,并利用张力带固定腓骨截骨部位。两组患者术后均进行常规康复锻炼,并随访17周。

1.3 观察指标 ①手术指标:观察、记录两组患者手术时间、骨折愈合时间及术中出血量。骨折愈合判定标准:患者表现出局部无异常活动、骨折部无疼痛感、X线片显示骨折线模糊、功能测定正常为骨折愈合[5]。②治疗效果:术后10周,参照《外科学》[6]中的相关标准进行疗效评估。显效:行手术治疗后,基于一段时间恢复后,行X线复查,骨折部位完全愈合,可负重行走,Rasmussen功能评分[7]27~30分;有效:行手术治疗后,基于一段时间恢复后,行X线复查,骨折部位部分愈合,可负重行走,Rasmussen功能评分20~26分;无效:行手术治疗后,基于一段时间恢复后,出现错位或复位不全等情况,Rasmussen功能评分 < 20分。总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。③膝关节功能和膝关节活动度:采用美国纽约特种外科医院(HSS)评分[8]对患者术前与术后10、17周的膝关节功能进行评价,主要对患者的疼痛(30分)、关节功能(22分)、活动度(18分)、肌力(10分)、屈曲畸形(10分)及稳定性(10分)进行评价,总分100分,分数越高,表示患者的膝关节功能越好;同时采用关节角度尺测量膝关节活动度,膝关节活动度范围为0~135°,屈曲时可以屈曲135°,而伸直则为0°。④并发症:对比两组患者术后并发症发生情况,主要包括关节不稳定、腓总神经麻痹、伤口感染等。⑤典型病例手术前后X线片图像特征分析。

1.4 统计学方法 使用SPSS 21.0软件统计进行数据分析,计数资料与计量资料分别使用[ 例(%)]、(±s)表示,分别行χ2、t检验,多时间点计量资料比较采用重复测量方差分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

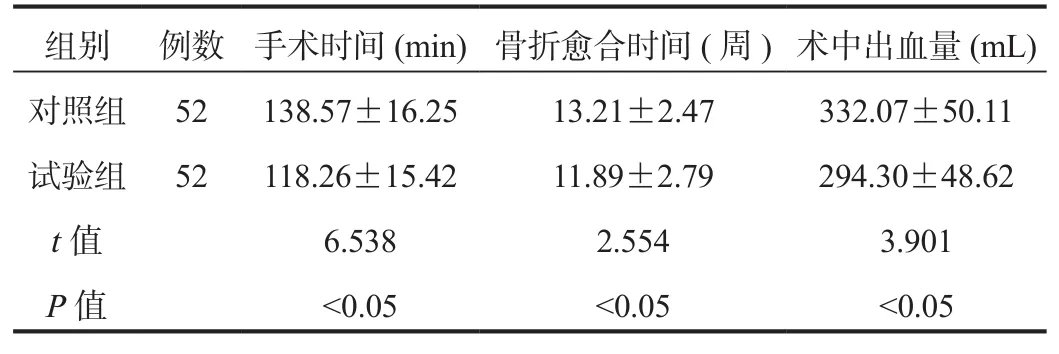

2.1 手术指标 试验组患者手术时间、骨折愈合时间均短于对照组,术中出血量少于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 两组患者手术指标比较( ±s)

表1 两组患者手术指标比较( ±s)

组别 例数 手术时间(m i n)骨折愈合时间(周)术中出血量(m L)对照组 5 2 1 3 8.5 7±1 6.2 5 1 3.2 1±2.4 7 3 3 2.0 7±5 0.1 1试验组 5 2 1 1 8.2 6±1 5.4 2 1 1.8 9±2.7 9 2 9 4.3 0±4 8.6 2 t值 6.5 3 8 2.5 5 4 3.9 0 1 P值 <0.0 5 <0.0 5 <0.0 5

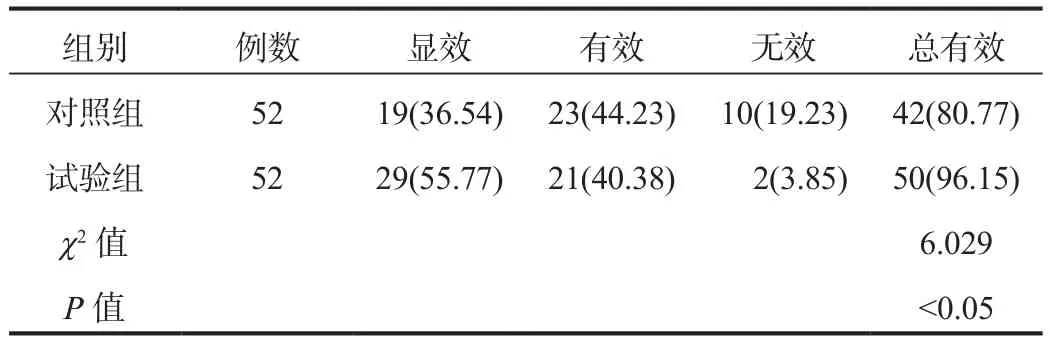

2.2 治疗效果 术后10周,试验组患者治疗总有效率(96.15%)高于对照组(80.77%),差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表2 两组患者治疗效果比较[ 例(%)]

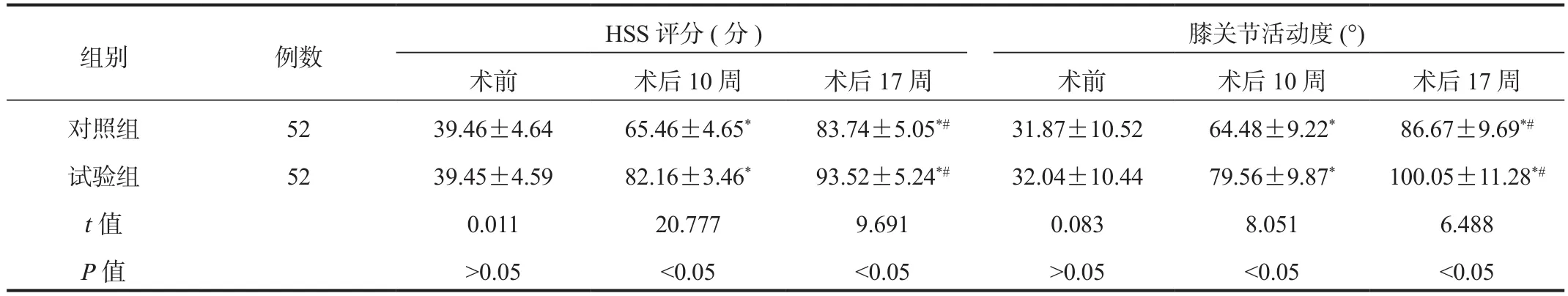

2.3 膝关节功能和膝关节活动度 与术前比,术后10~17周,两组患者HSS评分和膝关节活动度均逐渐升高,且术后10、17周试验组均高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

表3 两组患者膝关节功能和膝关节活动度比较( ±s)

表3 两组患者膝关节功能和膝关节活动度比较( ±s)

注:与术前比,*P<0.05;与术后10周比,#P<0.05。HSS:美国纽约特种外科医院。

组别 例数 HSS评分(分) 膝关节活动度(°)术前 术后10周 术后17周 术前 术后10周 术后17周对照组 52 39.46±4.64 65.46±4.65* 83.74±5.05*# 31.87±10.52 64.48±9.22* 86.67±9.69*#试验组 52 39.45±4.59 82.16±3.46* 93.52±5.24*# 32.04±10.44 79.56±9.87* 100.05±11.28*#t值 0.011 20.777 9.691 0.083 8.051 6.488 P值 >0.05 <0.05 <0.05 >0.05 <0.05 <0.05

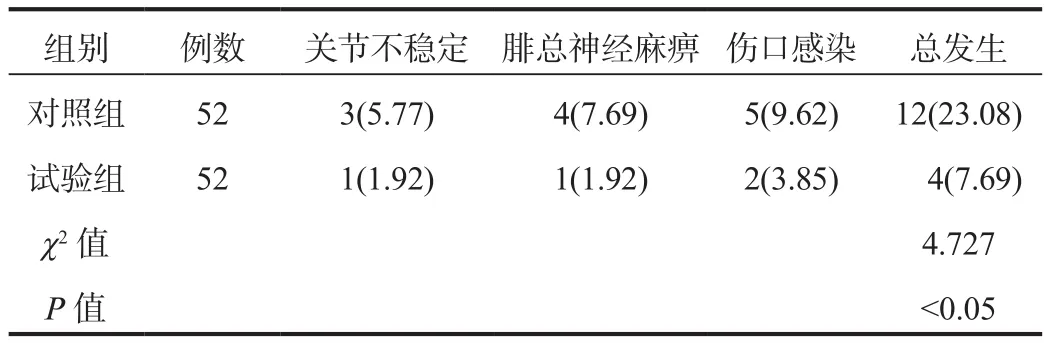

2.4 并发症 术后试验组患者并发症总发生率(7.69%)低于对照组(23.08%),差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者并发症发生情况比较[ 例(%)]

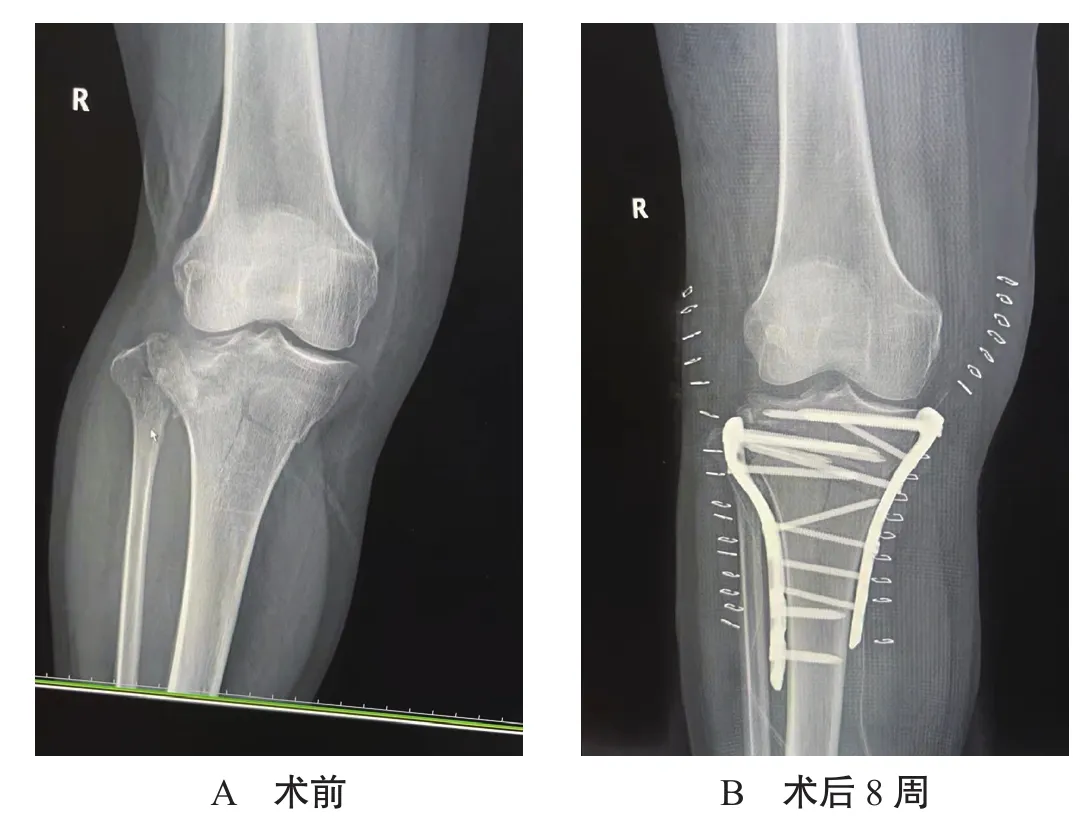

2.5 典型病例分析 患者李某,女性,年龄35岁,因车祸导致胫骨平台后外侧骨折。术前患者胫骨平台内外侧粉碎性骨折、关节面塌陷,见图1-A;经胫骨干前外侧入路手术治疗,术后8周,关节面的高度、平整性恢复良好,见图1-B。患者张某,女性,年龄39岁,因车祸导致胫骨平台后外侧骨折。术前X线片显示骨折分离粉碎、关节面塌陷,对位对线差,见图2-A;经腓骨截骨入路手术治疗,术后8周骨折复位、关节面高度恢复,对位对线良好,见图2-B。

图1 经胫骨干前外侧入路手术前后的X片

图2 经腓骨截骨入路手术前后的X片

3 讨论

胫骨平台后外侧骨折,骨折线大多位于冠状面,骨折后一般表现为关节面塌陷或劈裂,一般是由外力暴击膝关节后,致使轴向暴力促进踝骨顶撞胫骨平台所致。临床多以恢复膝关节外形轮廓、轴向对线及膝关节能力为主要治疗目标。临床采用后侧入路或后外侧入路外科手术进行治疗时,一般采用支撑钢板进行固定,临床治疗效果较好,但会对骨折部位附近血管及腓总神经造成一定损伤;同时,此入路治疗时,腓骨前后的交叉神经血管会进一步影响手术切口的延伸,进而对骨膜的剥离产生一定阻碍,医师无法正常直视下完成复位与固定[9]。

此外,前外侧入路方式,不仅无法满足直视固定与复位的条件,同时难以达到对塌陷骨折或劈裂骨折的撬拔复位,通过腓骨间隙进行复位,需要较大术野进行辅助,但骨窗宽度过大时会对胫骨平台周围组织神经造成明显影响,进而影响治疗效果与预后。与前外侧入路方式手术治疗相比,腓骨截骨入路手术时,切口可由腓股延伸至其近侧及远侧,其延伸范围广,因而有效地满足了术野范围,使骨折块充分显露,在此基础上,医师可对骨折部位进行直视复位及固定。针对Schatzker分型Ⅳ型和Ⅴ型骨折患者,此种入路方式无需在手术过程中更换体位,在满足手术要求的基础上,有效简化手术步骤,缩短手术时间,减少术中出血量;同时其固定效果得到了有效的改善,可有效促进患者术后恢复;此外,通过腓骨截骨入路进行手术治疗,可有效避开腓股神经周围的重要血管及神经组织,避免在手术中对其造成影响,进而减少术后并发症的产生[10]。本研究结果显示,试验组患者手术时间、骨折愈合时间均短于对照组,术中出血量少于对照组;术后10周试验组患者治疗总有效率高于对照组,而术后试验组患者并发症总发生率低于对照组,提示胫骨平台后侧骨折患者实施腓骨截骨入路手术能够缩短缩短手术、骨折愈合时间,减少术中出血量,促进术后恢复,且具有较高的安全性与临床应用价值,疗效更加显著。

胫骨平台后外侧骨折患者会出现膝关节肿胀、疼痛、关节活动障碍及关节内积血等症状,严重影响患者的膝关节功能,而腓骨截骨入路手术以开阔的术野完成直视骨折复位与固定,可有效避免损伤腓骨部位周围血管及重要神经,如腓总神经,腘窝血管等,进而可促进膝关节功能恢复;同时腓骨截骨入路方式需在术中将关节囊切开,提升了关节囊与骨折部位的接触面积,术后可有效促进骨折愈合;同时其可减少在入路过程中应力的集中问题,避免其作用力对腓骨关节功能造成损伤,在促进膝关节功能恢复方面发挥重要作用[11-12]。本研究结果显示,术后10、17周试验组HSS评分和膝关节活动度高于对照组,说明腓骨截骨入路可进一步促进胫骨平台后外侧骨折患者膝关节功能的恢复。

综上,相较于胫骨干前外侧入路手术,胫骨平台后侧骨折患者实施腓骨截骨入路手术能够缩短手术时间和骨愈合时间,减少术中出血量,同时可有效改善膝关节功能,治疗效果显著,且具有较高的安全性,值得临床进一步研究与应用。