基于行动研究法的急性心肌梗死病人临床护理路径构建及应用效果评价

2021-12-25杨淑女

杨淑女

山西白求恩医院(山西医学科学院同济山西医院),山西医科大学第三医院,山西 030000

急性心肌梗死是指在冠状动脉病变的基础上,由于心肌缺血导致的心肌细胞坏死,病人出现腹痛、胸部压迫痛、心力衰竭、低血压、心律失常等症状,常危及生命[1]。急性心肌梗死发病6 h 内行经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI),能够将病人的死亡率降至5%~6%,已成为冠心病治疗最直接、有效的方式[2⁃3]。预计到2030 年,中国将有急性心肌梗死病人2 260 万例[4]。基于循证的临床护理路径作为一种科学、高效的护理模式,是一种标准化护理方法[5],也是一种有力的质量管理工具,可以提升护理质量[6]。行动研究致力于解决实际问题,会随时观察,不断修正,促使其切实贴合实际情景需要[7],临床护理路径需要不断修正以切实符合科室实际情况。因此,本研究基于行动研究法构建本科室的急性心肌梗死病人临床护理路径,达到预期效果,现报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 便利选取我院心血管内科CCU 病房2020 年6 月—8 月急性心肌梗死病人73 例,将病人随机分为观察组37 例和对照组36 例。纳入标准:①符合《急性心肌梗死诊断和治疗指南》[8]相关诊断标准;②拟行PCI 手术;③首次行PCI 手术;④签署知情同意书且愿意配合;⑤心功能Ⅰ~Ⅲ级。剔除标准:①因病人、家属、医护人员、系统等原因退出临床护理路径;②合并其他严重疾病(如主动脉夹层、严重心力衰竭、室壁瘤)的病人;③经急诊绿色通道行PCI 病人。本研究通过医院伦理委员会审查,病人知情同意。观察组37例,其中男24 例,女13 例;年龄38~74(51.3±8.1)岁;支架植入数:1 个18 例,2 个及以上19 例;合并1 种基础疾病(如高血脂、高血压、糖尿病)23 例,合并2 种基础疾病11 例,合并3 种基础疾病3 例。对照组36 例,其中男26 例,女10 例;年龄42~78(54.4±9.4)岁;支架植入数:1 个14 例,2 个及以上22 例;合并1 个基础疾病27 例,合并2 个基础疾病7 例,合并3 个基础疾病2 例。两组病人性别、年龄、支架植入数、合并基础疾病情况比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 对照组 以责任制护理为依托,采用常规护理流程。

1.2.2 观察组 以行动研究为框架,首先对问题进行识别,明确科室目前临床路径实施过程中存在的问题,通过计划、行动、观察、反思的螺旋式循环,构建并完善急性心肌梗死病人的临床护理路径后用于观察组急性心肌梗死病人,具体如下。

1.2.2.1 提出问题 心内科原临床护理路径入径率及完成率均较低。与科室护士进行焦点访谈结果显示,护士认为科室现有的临床护理路径较为陈旧,部分条目不符合科室实际及现状,工作事项较为模糊,不够细化,护士在临床工作中并未真正采纳。因此,本次行动研究的目的是构建符合科室实际情况、基于循证的临床护理路径。

1.2.2.2 计划 研究者广泛查阅国内外文献,基于最佳证据[9]和指南[10⁃12]、专家共识[13],结合科室实际情况,编制CCU 急性心肌梗死病人医护一体化临床路径初稿。邀请本科室主任、2 名护士长及5 名高年资护士,对临床路径的可行性及科学性进行评定,采用Likert 5 级评分法对临床路径的内容进行评议,很重要、重要、一般、不太重要、不重要分别赋值5分、4分、3分、2分、1 分,保留均分在4 分以上的项目。修订后的急性心肌梗死病人PCI 临床护理路径包括术前和术后两个部分。术前临床护理路径主要包括迅速为病人完成心电图检查及生命体征评估、随时观察病人病情变化和做好病人情绪安抚;术后临床护理路径包括评估病人疼痛等主观感受,穿刺处皮肤护理,做好病情观察、警惕并发症发生,饮食护理,心脏康复,心理疏导,用药管理及健康宣教。

1.2.2.3 行动 由研究者在晨会上分两次对全科护士进行理论培训,每次30 min,要求护士掌握临床护理路径,第1 次培训主要介绍更新后的临床护理路径,告知护士经过循证,术前不需常规备皮及常规给氧,血氧饱和度低于90%再给氧;为破除部分护士对Ⅰ期心脏康复的固有错误认知,第2 次培训主要对Ⅰ期心脏康复的必要性及重要性、护理评估、团队配合及运动方式、频率进行重点介绍。与信息科合作,在护理系统中更新急性心肌梗死病人的临床护理路径,方便护士及时查看。之后,在科室全面推行急性心肌梗死临床护理路径,研究者及护士长每天跟踪指导1 名责任护士,使其按照临床护理路径对急性心肌梗死病人进行护理,并观察各项措施的执行情况。研究者以焦点小组访谈形式收集科室护士对临床护理路径执行过程中的建议及问题,不断完善护理路径。

1.2.2.4 观察、反思、修订计划及实施 急性心肌梗死病人临床路径以1 个月为1 个循环,根据护士每个月的焦点访谈结果汇总目前的问题,提出解决的办法,调整方案进入下一个循环。本研究进行2 个循环后发现的主要问题及解决方法如下。第1 轮护士焦点访谈结果显示,护士表示临床护理工作比较繁忙,一对一为病人进行全面细致的健康宣教难以实现。解决方法:改为病人教育会,向病人介绍急性心肌梗死的病因、表现、治疗及注意事项;向病人发放本科室自制的《支架康复术后康复指导手册》;叮嘱病人改变不良生活习惯,要求病人家属监督。第2 轮护士焦点访谈结果表示,病人非常认可院内心脏康复工作,希望知道出院后可以进行哪些运动,现有的临床路径没有对病人进行这方面的告知及提示。解决方法:为出院前病人给出院外心脏康复方式建议,推荐康复运动方式。最终形成急性心肌梗死病人临床护理路径,见表1。

表1 急性心肌梗死病人临床护理路径

(续表)

1.3 评价指标 PCI 术后病人面临的主要问题就是生活质量下降、运动功能减退及焦虑。因此,本研究比较两组病人生活质量、焦虑、抑郁发生率。①采用中国心血管病人生活质量评定问卷(Chinese Questionnaire of Quality of Life in Patients with Cardiovascular Disease,CQQC)[14]评定急性心肌梗死病人的生活质量,该问卷由中国康复医学会心血管病专业委员会参照世界卫生组织关于生活质量的定义,结合我国国情开发,已在临床应用多年,具有较好的信度和效度。该问卷包括体力、病情、医疗情况、一般生活功能、社会心理功能及工作状况6个维度,共24个条目,满分为154分,得分115分以上为优良,90~115 分为正常,70~89 分为较差,低于70 分为极差。②采用焦虑自评量表(Self⁃Rating Anxiety Scale,SAS)[15]评定病人的焦虑情况,采用抑郁自评量表(Self⁃Rating Depression Scale,SDS)[15]评估病人的抑郁情况。SAS 和SDS 量表各由20 个条目组成,每个条目采用1~4 级评分,SAS 评分50~59 分为轻度焦虑、60~69 分为中度焦虑、>70 分为重度焦虑;SDS 评分53~62 分为轻度抑郁,63~72 分为中度抑郁,72 分以上为重度抑郁。

1.4 质量控制 为避免护理人员对临床护理路径理解偏差,培训结束后,对本科室护士统一进行理论知识考核,考核合格才可以参与本研究。为确保问卷填写质量,由研究者指导病人填写问卷后收回。

1.5 统计学方法 采用SPSS 25.0 进行统计学分析。定量资料采用t检验,定性资料采用χ²检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

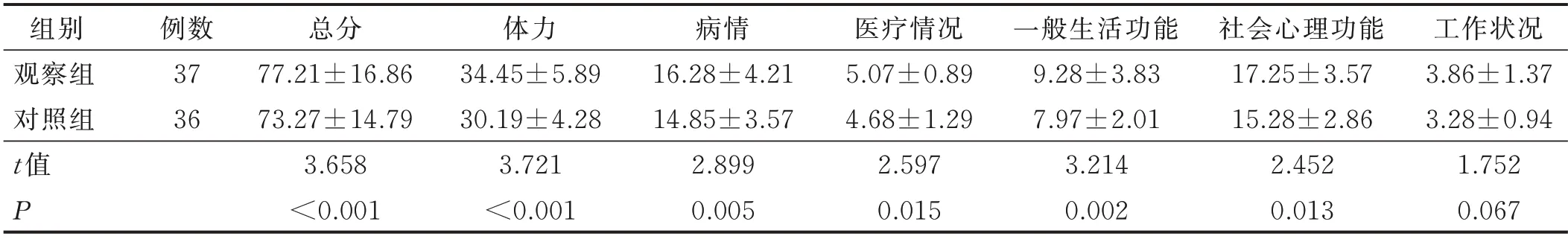

2.1 两组病人出院前CQQC 评分比较(见表2)

表2 两组病人出院前CQQC 评分比较(±s)单位:分

表2 两组病人出院前CQQC 评分比较(±s)单位:分

组别观察组对照组t 值P例数37 36总分77.21±16.86 73.27±14.79 3.658<0.001体力34.45±5.89 30.19±4.28 3.721<0.001病情16.28±4.21 14.85±3.57 2.899 0.005医疗情况5.07±0.89 4.68±1.29 2.597 0.015一般生活功能9.28±3.83 7.97±2.01 3.214 0.002社会心理功能17.25±3.57 15.28±2.86 2.452 0.013工作状况3.86±1.37 3.28±0.94 1.752 0.067

2.2 两组病人焦虑发生率比较(见表3)

表3 两组病人焦虑发生率比较

2.3 两组病人抑郁发生率比较(见表4)

表4 两组病人抑郁发生率比较

3 讨论

3.1 基于行动研究法构建的临床护理路径可以有效改进护理实践 行动研究作为一种特殊的研究方法,可以保证护理流程规范化、科学化、落地化,有效推进护理实践变革。李红等[16]采用行动研究发现痴呆病人进食问题,动态制定干预方案,并进行不断的反思、调整及优化,显著改善了痴呆病人的进食情况;Kwong等[17]通过行动研究的3 个循环,制定了居家老年人压力性溃疡护理干预方案,取得了较好的效果。临床护理路径作为单病种的规范化护理模式,需要建立在循证的基础上,不断更新以符合科室实际应用情境。本研究通过行动研究的2 个循环,构建了符合我科实际、基于循证的急性心肌梗死病人临床护理路径,也为我科探索出了临床护理路径的新模式。

3.2 临床护理路径可以有效改善急性心肌梗死病人的生活质量 支晨等[18]调查139 例急性心肌梗死病人术后生活质量评分为(73.45±15.37)分,本研究中,对照组病人CQQC 评分为(73.27±14.79)分,该结果与支晨等[18]的生活质量得分相近;观察组病人CQQC 评分为(77.21±16.86)分,高于对照组,表明临床护理路径可以有效改善急性心肌梗死病人的生活质量。研究发现,Ⅰ期心脏康复开展不及时,护理工作未达到标准化及规范化是PCI 术后病人心脏康复依从率低的重要原因[19]。与科室护理常规比较,本研究构建的临床护理路径注重病人的Ⅰ期心脏康复,出院后给予病人个性化的心脏运动康复教育,可以帮助病人尽快恢复日常生活能力及运动能力,有效改善急性心肌梗死病人的体力。研究表明,家属参与的疾病健康教育可以提升病人的疾病认知,提升病人的依从性[20]。观察组病人及家属共同参与的病人教育会,提升了病人对疾病的认知,将疾病对生活的影响尽可能减小,提升其治疗及康复依从性。因此,病情维度评分与对照组比较差异有统计学意义。医疗情况维度主要考量病人对治疗的满意程度以及对常接触的医护人员的满意度,规范化、科学化的临床护理路径可以有效提升病人满意度[21],观察组医疗情况维度评分高于对照组。全程健康教育使病人对疾病认知增加,降低了疾病不确定感,使得病人疾病应对方式更为积极,因此,失眠状况及自觉健康状况有所改善,一般生活功能维度观察组病人得分高于对照组。

3.3 临床护理路径可以降低病人焦虑及抑郁发生率 PCI 术后病人的心理问题以焦虑、抑郁最常见[22],术后焦虑、抑郁发生率高达45%[23⁃24],还可能伴随躯体症状。焦虑、抑郁等心理因素会通过生理机制导致严重心血管事件[25]。焦虑及抑郁的原因包括对疾病认识不足、躯体症状、年龄增加、文化程度等[26]。本研究制定的临床护理路径可帮助病人了解该手术,督促病人戒烟,进行日常生活及运动指导,帮助病人更好地进行心理及情绪管理,使病人正确认识疾病,减轻其心理负担,躯体症状好转,从而减轻焦虑及抑郁症状。本研究结果显示,观察组焦虑、抑郁发生率低于对照组。

4 小结

本研究基于行动研究法,构建了适用于急性心肌梗死病人临床护理路径,可以有效提升急性心肌梗死病人的生活质量,降低病人负性情绪发生率。