动静脉内瘘功能不良行经皮血管腔内治疗后2 年随访效果评价

2021-12-25罗湘兰全梓林赵立艳崔冬梅彭银燕冯仲林陶一鸣叶智明梁馨苓

罗湘兰,宋 利,符 霞,2,3*,全梓林,赵立艳,崔冬梅,彭银燕,陈 诚,冯仲林,陶一鸣,叶智明,梁馨苓

1.广东省人民医院(广东省医学科学院),广东 510000;2.南方医科大学护理学院;3.汕头大学医学院

维持血管通路功能正常对终末期肾病(end⁃stage renal disease,ESRD)病人至关重要[1⁃2]。应用动静脉内瘘(arteriovenous fistula,AVF)作为血管通路的维持性血液透析病人透析充分性及存活寿命明显提高[3⁃4]。随着人口老龄化以及糖尿病、冠心病等疾病发病率的增加,动静脉内瘘功能不良发生率逐渐增多,需要借助技术手段干预才能维持动静脉内瘘通畅[5⁃6]。常见的干预方法包括经皮腔内血管成形术(percutaneous transluminal angioplasty,PTA)、手术取栓治疗和经皮腔内尿激酶溶栓治疗[7]。有文献报道,经皮腔内血管成形术后动静脉内瘘1 年通畅率为60%~65%[8]。本中心自2016 年开展经皮腔内血管成形治疗至今,进行回顾性队列研究,旨在探讨经皮腔内血管成形术、手术取栓和经皮腔内尿激酶溶栓治疗动静脉内瘘功能不良后2 年通畅率。现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用回顾性队列研究设计,收集2016 年1 月1 日—2017 年6 月1 日在广东省人民医院血液净化中心行维持性血液透析的所有病人(n=537)的资料。基线数据由血液透析室信息管理系统(i⁃DiaPro 血液净化电子病例系统)导出。本研究遵循医学伦理学基本原则,获得医院伦理委员会批准[伦理批准文号:2016329H(R1)]。纳入标准:病人年龄≥18岁;采用动静脉内瘘作为血管通路;动静脉内瘘首次出现功能不良(血栓闭塞或血管狭窄伴有内瘘流量不足);病人诊断为尿毒症需要长期维持性透析治疗;在本中心连续透析治疗至少6 个月以上;签署血液净化知情同意书。排除标准:年龄<18 岁;未签署血液净化知情同意书;资料不完整,无法回顾既往资料;透析血管通路采用直穿方式或中心静脉留置导管;动静脉内瘘功能不良病人于干预后在本中心透析时间不足1 周转其他中心透析病人;血管通路干预后半年内转腹膜透析或肾移植病人;动静脉内瘘血栓形成时间超过1 周;动静脉内瘘合并严重感染。动静脉内瘘首次出现功能不良且符合纳入、排除标准的病人133 例,其中血栓闭塞99 例,血管狭窄伴有内瘘流量不足34 例,均签署血液净化知情同意书。病人年龄(61.6±16.7)岁,透析时间[50.00(29.00,85.00)]个月,内瘘使用时间[2.5(1.4,4.8)]年。其中男73 例(54.9%),合并糖尿病肾病88 例(66.2%),合并冠心病104 例(78.2%)。

1.2 方法

1.2.1 分组、处理及随访方法 根据病人动静脉内瘘首次出现功能不良时干预方法分为3 组:单纯尿激酶溶栓组(68 例)、经皮腔内血管成形术组(39 例)和外科手术取栓组(26 例),处理方法及随访情况见图1。3 组病人基线资料比较见表1。

图1 动静脉内瘘并发症处理方法分组及随访情况

1.2.2 治疗方法

1.2.2.1 尿激酶溶栓方法 取7 号头皮穿刺针,选择近动脉吻合口端血管或血栓前端处,以30°~45°穿刺,针尖斜面向上,顺血流方向进针,针尖抵达血栓前端(超声确认针头位置)。穿刺成功后可抽出深红色液体或可见7 号头皮穿刺针内有血液波动。当血栓较长时(4.5 cm),采用双针法局部尿激酶溶栓术,血栓中段穿刺(逆血流或顺血流方向进针)。

1.2.2.2 经皮腔内血管成形术 彩色多普勒超声或血管造影明确动静脉内瘘狭窄或血栓部位。距离狭窄部位5~8 cm 处对瘘管进行顺行性或逆行性穿刺,穿刺成功后插入导丝置入6F 导管鞘,退出导丝,经鞘管注入普通肝素(60.25 U/kg),经导管鞘置入0.889 mm 的超滑泥鳅导丝,根据超声测量的血管直径选择球囊(与狭窄相连正常的血管直径与球囊直径比例为1∶1.1),沿导丝置入球囊至狭窄病变部位,1 个部位反复扩张3 次左右,每次持续60 s 左右,扩张压力14~16 atm(1 atm=101.325 kPa),压力缓慢增加,直至球囊压迹消失。治疗结束后荷包缝合止血。术后口服抗血小板药物治疗3 个月。

1.2.2.3 外科手术取栓方法 病人取仰卧位,取内瘘吻合口近心端l~2 cm 处纵向切开皮肤,解剖血管后,在头静脉近心端距离血栓2~3 cm 处做横向切口,选用大小适合的Fogarty 导管(自体动静脉内瘘3F 或4F,移植物动静脉内瘘4F 至6F),将导管穿过血栓,然后充起球囊,利用水囊对栓子的牵拉作用将血栓取出,此过程重复2 次或3 次,以头静脉远心端有搏动性喷血为止,缝合头静脉横行切口。术后常规低分子肝素钙抗凝72 h,前列地尔扩张血管,72 h 后氯吡格雷及阿司匹林抗血小板治疗3 个月。

1.2.3 干预成功判断标准 干预后听诊内瘘闻及杂音、触诊震颤恢复;彩色多普勒超声检查提示内瘘血管中有连续血流通过,血栓明显减少或消失;PTA 手术后造影或超声检查证实狭窄率<30%;溶栓后可以完成1 次透析治疗,血流量可以达到180 mL/min 以上,至少完成1 次透析。

1.2.4 收集数据 收集透析病人动静脉内瘘功能不良行干预治疗前数据。病人基线数据均由血液透析信息管理系统导出,数据包括:人口学资料(性别、年龄、基础病等),是否合并糖尿病,动静脉内瘘使用时间,实验室检验结果;收集病人术后首次透析治疗前后及透析中最低血压;病人动静脉内瘘功能不良进行干预后随访至2019 年6 月1 日,观察内瘘是否通畅,后续出现并发症时间、干预方法及通路失功情况。

1.2.5 观察指标 主要观察指标为干预治疗后2 年内瘘次级通畅率;次要观察指标为干预后技术成功率和动静脉内瘘干预后失功的影响因素。

1.2.6 统计学方法 定量资料采用Shapiro⁃WilkW检验数据正态性。正态分布定量资料采用均数±标准差(±s)表示,组间比较采用方差分析或t检验;非正态分布定量资料采用M(P25,P75)表示,组间比较采用非参数检验;定性资料采用例数、百分比(%)表示,组间比较采用χ²检验或Fisher 精确检验。单因素分析P<0.05 的变量选入COX 比例风险模型,其中血钙、血磷和钙磷乘积根据中位数转换为二分类变量,动静脉内瘘使用时间根据是否<3 年和>6 年转换为三分类变量。将连续变量转换为分类变量可以避免共线性对模型的影响。经过其他因素校正后,分析不同干预治疗对病人血管通路2 年次级通畅率的影响。以单纯尿激酶溶栓组作为参考,经皮腔内血管成形术组和外科手术取栓组作为哑变量选入Cox 比例风险模型计算组间比较的风险比(hazard ratio,HR)及95%置信区间(confidence interval,CI)。血管通路2 年次级通畅率组间比较采用Kaplan⁃Meier 生存分析和Log⁃rank 检验,生存图绘制采用GraphPad Prism 软件(GraphPad Software,version 6.1.0 for Windows,San Diego,CA,USA)。双侧概率P<0.05 认为差异有统计学意义,数据分析采用R 软件(version 3.5.0,Vienna,Austria.Copyright c 1999⁃2018 R Core Team)。

2 结果

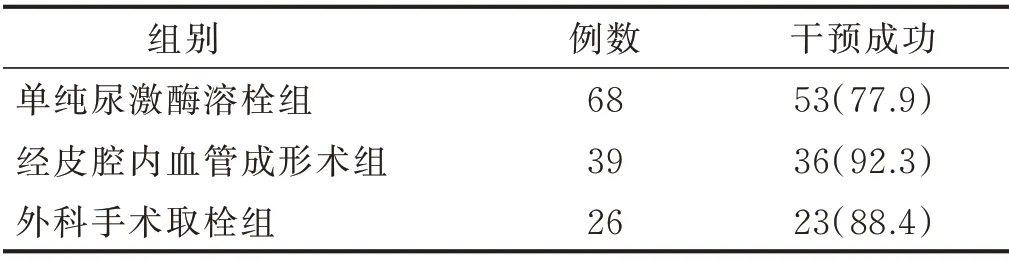

2.1 3 组干预成功率比较(见表2)

表2 3 组干预成功率比较单位:例(%)

2.2 主要观察指标 动静脉内瘘功能不良干预治疗后随访2 年,单纯尿激酶溶栓组内瘘失功31 例(45.6%),经皮腔内血管成形术组内瘘失功10 例(25.6%),外科手术取栓组内瘘失功6 例(23.1%),3 组比较差异有统计学意义(P=0.040)。内瘘功能正常组与内瘘失功组临床资料比较见表3。干预后3 组动静脉内瘘使用时间:经皮腔内血管成形术组内瘘的使用中位时间为[1.24(0.50,2.00)]年,单纯尿激酶溶栓组内瘘的使用中位时间为[0.59(0.32,0.96)]年,外科手术取栓组内瘘的使用中位时间为[1.18(0.63,2.00)]年,3 组比较差异有统计学意义(P=0.008)。Kaplan⁃Meier 生存分析(Log⁃rank 检验)显示:3 组间动静脉内瘘2 年累积通畅率无统计学差异,HR(95%CI)为0.791(0.509,1.228),P=0.227,见图2。与单纯尿激酶溶栓组比较,经皮腔内血管成形术组:HR(95%CI)=0.85(0.411,1.753),P=0.657;外科手术取栓组:HR(95%CI)=0.475(0.198,1.140),P=0.095。通过COX 比例风险模型并经过动静脉内瘘使用时间、血钙、血磷和钙磷乘积校正后,外科手术取栓组动静脉内瘘2 年累积通畅率高于单纯尿激酶溶栓组[HR(95%CI)=0.31(0.11,0.82),P=0.02],经皮腔内血管成形术组与单纯尿激酶溶栓组差异无统计学意义[HR(95%CI)=0.60(0.26,1.38),P=0.23]。多因素分析显示,内瘘使用时间≥3 年和钙磷乘积≥66 mg2/dL2与内瘘干预后2 年失功率相关,见图3。

图2 3 组动静脉内瘘功能不良干预后次级通畅率

图3 多因素Cox 比例风险回归模型的危险比森林图

表3 干预后影响动静脉内瘘2 年通畅率的单因素分析

3 讨论

本研究发现,与单纯尿激酶溶栓组相比,经皮腔内血管成形术和外科手术取栓治疗可以改善内瘘2 年通畅率。多因素分析调整动静脉内瘘使用时间、血钙、血磷和钙磷乘积对内瘘通畅率的影响后,外科手术取栓治疗可以显著改善动静脉内瘘2 年累积通畅率[HR(95%CI)为0.31(0.11,0.82),P=0.02]。

3.1 经皮腔内血管成形术治疗后需要加强动静脉内瘘功能随访和管理 动静脉内瘘最常见的功能不良为血管狭窄[9⁃10]。狭窄不仅会引起内瘘术后成熟失败,严重时会引起流量不足,导致血栓形成。目前,动静脉内瘘功能不良病人越来越多地采用经皮血管腔内治疗技术,如单纯尿激酶溶栓、经皮腔内血管成形术和Fogarty 导管手术取栓,但干预后内瘘功能不良复发率较高[11⁃12]。本研究中经皮腔内血管成形术组均采用普通球囊进行扩张,术后6 个月、12 个月、18 个月和24 个月内瘘次级通畅率分别为83.5%、80.3%、80.3% 和48.2%。从图2 生存曲线下降趋势可以看出,干预后18~24 个月,内瘘功能不良的再发生率增加,由于经皮腔内血管成形术费用较高,技术普及率较低,随访不及时且病人不愿意承受再次的扩张性疼痛,导致该组部分病人没有接受再次经皮腔内血管成形术干预。Swinnen 等[13]研究显示,紫杉醇药物洗脱球囊可以显著降低经皮腔内血管成形术后再次狭窄率,内瘘使用时间平均延长32 个月。该研究中药物球囊经皮腔内血管成形术后,6 个月和12 个月通畅分别为76.4%(52/68)和36.7%(25/68),非药物球囊扩张组为46.6%(28/60)和23.3%(14/60),P<0.05。药物球囊经皮腔内血管成形术干预后再狭窄时间为(42.39±4.67)个月,普通球囊扩张后为(10.14±0.86)个月。普通球囊经皮腔内血管成形术后随访6 个月,扩张处血管直径每个月缩小(0.19±0.05)mm,血流量每个月减少(36.89±11.77)mL/min。本中心血管通路小组建立内瘘干预后随访数据库,病人出院后出现通路并发症时可以马上联系通路小组的联络员,及时进行干预,制定个性化的护理穿刺计划,提高内瘘的通畅率,保护透析病人的血管资源。干预后是否服用抗血小板药物目前没有统一的标准,Swinnen 等[13]研究中所有病人行经皮腔内血管成形术后均接受1 个月的抗血小板药物治疗,大多数情况下使用阿司匹林100 mg/d 或氯吡格雷75 mg/d。本研究中接受经皮腔内血管成形术组病人使用抗血小板药物的剂量较小,服药时间不足1 个月,可能也是影响经皮腔内血管成形术干预后效果的重要因素。

3.2 经皮腔内血管治疗技术可以减少动静脉内瘘功能不良引起的导管使用率 移植物动静脉内瘘(arteriovenous graft,AVG)术后1 年血栓发生率高达75%[14],病人的治疗成本明显增加。如果不能及时清理通路内血栓,恢复通路功能,往往需要临时置管治疗[15⁃16]。本研究单纯尿激酶溶栓组干预成功53 例(77.9%),经皮腔内血管成形术组干预成功36 例(92.3%),外科手术取栓组干预成功23 例(88.4%),有效减少了导管使用率,降低了透析病人的治疗成本。

3.3 严重内瘘狭窄采用手术重建吻合口处理的效果 内瘘严重狭窄(血管内径小于1 mm 且狭窄长度超过3 cm)时,经皮腔内血管成形术中导丝往往较难通过狭窄部位导致手术失败。内瘘严重狭窄主要由血管钙化引起时,经皮腔内血管成形术效果欠佳。Murphy 等研究显示,内瘘狭窄手术重建吻合口术后6 个月、12 个月的次级通畅率分别为67%和50%[13],低于本研究外科手术取栓术后6 个月、12 个月次级通畅率及经皮腔内血管成形术后6 个月、12 个月的次级通畅率。提示经皮腔内血管成形术后6~12 个月需要关注血管再狭窄,通过加强穿刺前护理评估,每月随访和超声检查可以尽早发现内瘘功能异常,及时进行有效干预。

综上所述,经皮腔内血管成形术、手术取栓治疗可以改善动静脉内瘘功能不良后2 年通畅率,术后加强钙磷管理,有助于改进干预效果。本研究为回顾性观察性队列设计,由于样本量较小,结论还需要更大样本的前瞻性研究进一步验证。