中国共产党与少数民族工作(连载十八)

——中国人民解放军进军西南、建设西南之十

2021-12-25薛庆超

文/薛庆超

(作者系原中共中央党史研究室宣传教育局副局长)

中华民族有着五千年以上光辉灿烂的悠久历史和根深蒂固的中华民族优秀传统文化。“滴水之恩,涌泉相报”就是其中的重要内容之一。中国人民在解放军进军西南、建设西南的过程中,刘伯承关注老一代革命家的家人和生活情况,感人至深,下令寻找红军长征时“彝海结盟”的彝族兄弟小叶丹、寻找帮助红军强渡大渡河的船工帅仕高等故事,在西南地区广为流传。

刘伯承司令员寻找小叶丹

20世纪30年代,红军长征中,多次经过民族地区,在此期间,以中国工农红军总司令朱德名义,广泛张贴《中国工农红军布告》,宣示“一切夷(彝)汉平民,都是兄弟骨肉”。这份布告在少数民族同胞中产生很大的影响。红军指战员与少数民族同胞频繁接触,在民族地区停留、休整、征集粮食、建立苏维埃政权。长征使中国共产党积累了少数民族工作的经验。

中国工农红军第一方面军、第二方面军和第四方面军在长征时经过西南地区,给少数民族同胞留下了深刻印象,与西南地区苗族、彝族、藏族、羌族、回族等十多个少数民族建立了密切联系。

遵义会议后,中共中央率领红一方面军继续长征,在冕宁到大渡河必经的大凉山地区,聚居着尚处在奴隶社会的彝族群众。红军经过大凉山地区时,一开始遭到了不明真相的彝族武装的阻挡。四川省凉山彝族自治州史志办公室编撰的《红军长征过凉山》一书中记载了当时的情况:红军“喊了很久的话不见效,在进退不能的情况下,红军忍痛对空还击,把对方打退下去。红军从海子包包向后面的毛桃树沟发射两发炮弹,以三挺机枪掩护向东南反击,有6名红军战士泅渡过幽深神秘的彝海,端起冲锋枪打到山顶,在当地老人中留下红军过海像走平地,是‘神兵’的传说。一支红军向南反击,彝民没有见过‘枪不进’、在水中如履平地的‘神兵’,没见过威力无比而又神奇的翻山‘找人炮’和以一当十的自动武器机枪和冲锋枪,林间枪声停止,彝族武装四散而逃”。

2019年,当年凉山彝族果基家支首领小叶丹的曾孙沈国才,现在在凉山彝族自治州应急管理局工作,他从小便听过红军帮助彝民的故事。沈国才说:“曾祖父懂彝汉两语,在冕宁县城受到毛泽东亲自接见,并向毛泽东详细介绍了地理民情。”“进入冕宁县城后,红军便展开宣传活动,当众烧毁彝族同胞被迫签署的换班作人质字据和田地契约等文书。”“被解救出来的人质回来向爷爷讲述了红军的民族政策,爷爷看到红军衣着朴素,不拿群众一针一线,便愿意与红军进一步接触。”“爷爷派出代表和萧华等人交谈,红军阐释了民族平等、民族团结等政策,还提出刘伯承司令愿与他结为兄弟。”

当时,根据中共中央尊重少数民族的指示,中国工农红军总参谋长、先遣队司令员刘伯承亲切会见了彝族果基家支首领小叶丹,明确表示:此次红军只是借路北上,并不停留,待将来红军打败反动派后,会帮助彝族人民解除一切压迫,建设美好家园。小叶丹诚恳地表示,愿意与刘伯承司令员拜盟,结为兄弟。刘伯承欣然同意。他与小叶丹共饮“鸡血”、结为兄弟这一佳话被人们称为“彝海结盟”。

当时小叶丹所在的果基家支,因为与罗洪家支不和,经常械斗。红军长征经过凉山时,小叶丹就想借红军之力,扫平罗洪家支,他向刘伯承谈了自己的想法。刘伯承耐心开导他,向他宣传革命道理:“彝族内部要团结,不要打冤家,要和好;汉族彝族是一家,不要隔阂,要共同对付军阀刘文辉。”然后,刘伯承司令员代表中国工农红军,将“中国夷民红军沽鸡支队”的红旗授予小叶丹。

“彝海结盟”后,已近黄昏,刘伯承司令员决定,红军先遣队返回30里外的冕宁县大桥镇就地宿营。刘伯承和红军指战员宴请小叶丹,与小叶丹和彝族同胞开怀痛饮,一醉方休。次日,小叶丹派人带路,红军部队顺利通过彝民区。

在彝海结盟纪念馆工作的沙马依姑的爷爷沙马尔各是彝海结盟仪式的见证人。沙马依姑介绍:“由于一时间找不到酒,他们便以水代酒,喝下滴有鸡血的‘血酒’发誓结盟。在此之后,小叶丹的武装改为中国夷(彝)民红军沽鸡(果基)支队。”“此后几天,小叶丹委派弟弟带领沽鸡(果基)支队护送红军通过彝区,他们用彝语向大家解释红军无意打扰彝族同胞,只是借路北上,为红军顺利通过彝族地区,强渡大渡河赢得了宝贵时间。”

“彝海结盟”与红军顺利通过彝族地区,充分证明中国共产党民族政策的巨大威力。红二方面军、红四方面军、红二十五军经过民族地区时,严格贯彻中国共产党“各兄弟民族一律平等”的民族政策,尊重、团结、教育、帮助少数民族,与少数民族建立了良好关系。

红军在甘孜期间,总司令朱德与格达活佛多次促膝谈心,成为知心朋友,红军得到格达活佛的大力帮助。红军长征在四川阿坝地区期间,充分尊重藏族、羌族、回族等少数民族群众的生活习惯,帮助他们建立少数民族革命政权,得到少数民族群众的大力支持,他们纷纷为红军筹集粮草,充当向导、翻译,并积极参军参战。当红军撤离阿坝地区时,数千名藏族、羌族等少数民族优秀子弟参加红军长征,在他们中绝大多数为中国革命英勇献身。中国共产党长征中开展的少数民族工作,经受了实践检验,取得了丰硕成果,为少数民族工作积累了丰富经验。

“彝海结盟”纪念碑

中国共产党和人民军队永远铭记“彝海结盟”,历史铭记着“彝海结盟”的重大意义和小叶丹的历史功绩。西南地区解放时,刘伯承没有忘记小叶丹和“彝海结盟”这两段民族团结佳话。他对中共西康省委书记、西康省人民政府主席、西康省军区政委廖志高说:“‘彝海结盟’是报告中央决定的,如果不结盟,再推迟三天,蒋介石的重兵就调到大渡河堵住我们了,就有可能有走石达开的下场。所以‘彝海结盟’在中国革命史上具有重要的政治、军事意义。”

1950年,中国人民解放军西南军区第十八兵团第62军第184师,跃马扬鞭、整装待发,进军凉山,解放西昌。时任第184师政委梁文英在《历史的新篇章》一书中写道:“由于果基小叶丹为中国革命立了大功,我们接受进军西昌任务时,刘伯承司令员就嘱咐我们,到西昌后要很快找到果基小叶丹,人民政府已决定要他参加将要成立的西南军政委员会,并要求找到他后,立即请他前往重庆。”

当时,如果小叶丹活着,会被任命为西南军政委员会委员、西康省(1939年设立,1955年撤销后并入四川和西藏自治区)人民政府副主席。然而遗憾的是,小叶丹已于1942年5月死于一次家支间的械斗。

改革开放后,有关部门在四川省凉山彝族自治州冕宁县“彝海结盟”原址建立了“彝海结盟纪念馆”。时任中共中央政治局常委、中央军委副主席刘华清为纪念馆题名。

彝族英雄小叶丹

刘伯承司令员关注朱德总司令等人家庭情况

伟大的中国革命,造就了灿若星河般的一代群星,四川涌现出大批革命志士和共产党人。中国人民解放军总司令朱德、中国人民解放军第三野战军暨华东军区司令员陈毅、中国人民解放军华北军区司令员兼政治委员聂荣臻、中共中央办公厅主任杨尚昆等,都是其中的著名人物。

1949年12月31日,刘伯承、邓小平率领第二野战军司令部等进驻重庆。

军务倥偬之际,百废待兴之时,日理万机的刘伯承司令员召见了警卫连连长章安翔(后来任南京军事学院院长秘书),递给他一纸便笺,写着要求他办理的事宜:

安翔同志:凡关于各保区来的电报,必须重视,要回电,不可拖沓给以不理的态度。前次我托你查问给粟裕为其母到南京之复电即此意。现陈毅、尚昆均有来电,必须回。而荣臻家庭情况,也须通知(要程子健办),望你专为我们作检查之事即此,勿忘!再总司令家在仪陇,总司令也托我探讯,这是要川北区党委办的。刘伯承。12月31日。

章安翔回忆,刘伯承司令员在便笺中提到的“给粟裕为其母到南京的复电”一事,其原委是:粟裕为湖南会同人,第二野战军第五兵团的部队进军贵州期间,靠南边行进的一路部队经过湖南会同时,派人看望了粟裕的母亲,老人家有意想去南京看看她的儿子,第五兵团来电要求将这一消息转告粟裕。当时第二野战军司令部忙于部署指挥作战,未及时转告粟裕。刘伯承司令员在这里重提此事是告诫、提醒之意。

章安翔接到刘伯承司令员交办任务后,立即分头向川北军区、川南军区和西南局统战部部长程子健传达刘伯承指示。程子健是中共四川组织老同志,熟悉四川情况和西南情况,熟悉四川籍老一代革命家的家庭家人情况,他认真办理了刘伯承交办的事宜,迅速了解四川籍革命家的家庭状况,及时汇报给第二野战军司令部。

这一任务完成后,章安翔专门到重庆浮图关向刘伯承作了汇报,刘伯承听了很高兴,特意将章安翔留下作了一次意远情深的谈话。

刘伯承首先简略地论述了中国革命过程中曾经出现的三次“左”倾路线和张国焘分裂活动给党、人民军队造成的巨大损失及沉痛教训,讲述中国革命胜利来之不易,并十分感慨地说:“我们是多么不容易才得来今天的胜利啊!成千成万的同志牺牲了!”

接着,刘伯承讲到自己与朱德、陈毅、杨闇公等人的深厚情谊和共同的革命生涯。刘伯承说:“朱德总司令和我们相识最早,那还是反袁(世凯)战争时期,已经过去33年了。陈毅同志,1926年李大钊从北京派他回四川参加组织顺(庆)泸(州)起义,那一次是失败了。朱德总司令也是领导人,他在万县做杨森的工作。还有杨闇公同志,他担任四川军委书记,朱德总司令和我是委员。闇公同志在1927年的重庆在‘三·三一’惨案中被捕牺牲了,才29岁,很可惜呀!”

刘伯承用手帕轻轻地擦了擦湿润的眼睛,说:“要告诉程子健同志,研究一下,重庆应修一个纪念碑来纪念‘三·三一’惨案牺牲的烈士们,这件事我来告诉他们。”

随后刘伯承又谈到聂荣臻:“荣臻同志家在江津,很早就去了法国,后来又去莫斯科学习,大革命时我们就在武汉相聚,南昌起义又在一起,长征中又一度在先遣队共事,一个任司令员,一个任政委,患难与共,也可谓是老搭档了。”

刘伯承提到杨尚昆时,说:“尚昆同志家在潼南县,闇公同志的弟弟,也是到莫斯科学习的。1931年回国,抗日战争时在北方局。”刘伯承司令员提到的杨闇公是中国共产主义运动先驱之一,是中国共产党四川组织和青年团四川组织的创建人和四川大革命时期的领导人。他早年东渡日本寻找救国救民之道,回国后与吴玉章等人在四川从事建党工作。1925年加入中国共产党,任青年团重庆地委负责人、中共重庆地方执行委员会书记兼任军事委员会书记,与朱德、刘伯承、陈毅共同领导顺泸起义。1927年“三·三一”惨案后被捕,宁死不屈。敌人威胁道:“难道你不怕死吗?”杨闇公回答:“你们只能砍下我的头,可绝不能丝毫动摇我的信仰。我的头可断,志不可夺!”敌人将他押至浮图关秘密处死。临难前,杨闇公痛斥军阀,高呼:“打倒帝国主义!打倒军阀!中国共产党万岁!”而后壮烈牺牲,年仅29岁。

刘伯承总结说:“这些同志,半辈子奔走革命,离乡背井,出生入死,为了全中国人民的解放。多少人牺牲了,使我们想起来就很难过,我们这些幸存者现在到了四川,到了西南,一方面要为牺牲的烈士树碑立传,永远纪念。另一方面,上述几位同志都远在中央、华北、华东,工作都很忙,我们来到了他们的家门口,理应把他们的家庭状况及早地告诉他们,并答应帮助解决困难,何况他们都向我们打过招呼呢!好,现在电报都已发出去了。我的心也踏实了。”

改革开放后,《杨闇公文集》公开出版,杨闇公烈士陵园成为著名的爱国主义教育基地。

刘伯承司令员寻找帮助红军强渡大渡河的船工

长征过程中,1935年5月24日,中共中央机关、中央革命军事委员会纵队进入彝族区域。为了不打扰彝族群众,毛泽东和同志们一起露宿在树林中。当天晚上,英勇的红一方面军先遣队顺利占领石棉县安顺场,随即控制大渡河安顺场渡口。大渡河是长江支流,流入岷江而后汇入长江。

安顺场是发生过历史悲剧的地方。太平天国时期,能征善战的太平天国翼王石达开,因为种种原因,率领五六万太平军将士就在安顺场渡河未成,全军覆没。石达开兵败被擒,最后被清军所杀。滔滔河水低声呜咽,仿佛在诉说历史的悲伤;巍巍群山俯首无语,仿佛在感叹英雄的末路。

斗转星移,沧海桑田。历史的悲剧岂能重演。中国共产党和中国工农红军决不会重蹈石达开覆辙。进军大渡河途中,中央革命军事委员会主席、中国工农红军总司令朱德极为关注石达开的历史教训。他访问了附近的人民群众后对军委机关同志们说:“我问了这一带的群众,都说石达开入川是在这里被消灭了的。因为生了儿子,不能前进,大摆酒席,大吹大擂,弄了好几天。结果后面追兵一来,‘倮倮’(彝民)又反对他,全部被(清军)消灭了。”

中共中央和红一方面军抵达大渡河时,蒋介石做着让红军成为“第二个石达开”的美梦。他电令部署在大渡河两岸的国民党军队,声称:大渡河是太平天国石达开大军覆灭之地,今共军入此汉彝杂处、一线中通、江河阻隔、地形险峻、给养困难的绝地,必步石军覆辙,希各军师长鼓励所部建立“殊勋”。同时,蒋介石飞到云南昆明,密谋策划对中共中央和红一方面军实行所谓“南遏北堵的大渡河会战”。为此,蒋介石调集10余万兵力,计划“封锁朱毛于金沙江以北,大渡河以南,雅砻江以东地区,根本消灭”。

但是,蒋介石永远不会明白,中国共产党领导的中国工农红军是不可战胜的。石达开的历史悲剧,绝不会重演。

中央革命军事委员会将强渡大渡河的任务交给了红一方面军先遣队司令员刘伯承、政治委员聂荣臻,具体战斗由红一军团第一师第一团承担。为确保战斗胜利,刘伯承、聂荣臻亲自来到安顺场,详细地向红一团询问渡河准备情况,进一步明确任务,提出了注意事项。

1935年5月24日夜,红军先遣队赶到安顺场右岸,打垮守敌,控制了大渡河安顺场河段。红一团在安顺场缴获两只渡船。刘伯承、聂荣臻同红一团团长杨得志商量,决定从红一团第一营第二连的共产党员、共青团员中挑选17个人,由营长孙继先指挥,组成突击队,于5月25日拂晓强渡大渡河。

5月25日黎明,刘伯承和聂荣臻来到大渡河南岸的坡地上,部署具有战略意义的强渡大渡河之战。他们身旁就是红一团重机枪阵地。指挥员一声令下,突击队在红一团机炮连两门迫击炮和数挺机关枪猛烈火力掩护下,冒着枪林弹雨,在惊涛骇浪中驾着渡船,一面向敌军射击,一面扑向大渡河对岸。

“两军相逢勇者胜。”红军17位勇士面对敌军的密集射击,毫不畏惧,勇往直前,驾船一鼓作气冲到了大渡河对岸,经过一番生死搏杀,彻底歼灭滩头守敌,迅速占领了滩头阵地。然后,又占领了敌军工事。敌军节节败退,最后全部向后逃到高山上。红军17位勇士随即整修工事,掩护大部队开始渡河。

需要说明的是,当时的大渡河恰逢汛期,涛声如雷,浪高水急,漩涡密布,只有熟悉大渡河水文情况的当地船工摆渡才能渡河。事前,红军找到了年轻力壮、常年在大渡河摆渡、公认的“摆渡好手”帅仕高,请他驾船帮助红军过河。帅仕高立即答应,并找来当地人郑有伦、减仕华、汪有伦和另外4名船工,一共7个人,帮助红军渡河。

强渡大渡河战斗开始后,帅仕高率领船工,奋不顾身帮助红军渡河。运送红军渡河过程中,国民党军在对岸用枪炮疯狂射击,帅仕高等人划船将要靠岸时,突然,急流将船冲向一个礁石。帅士高临危不惧,当机立断,与另一名船工跳下渡船,硬是将渡船推到了对岸。红军占领大渡河渡口后,帅仕高又找来70多个船工,分成四班,昼夜不停,一次又一次驾着满载红军战士的渡船冲向对岸,为强渡大渡河作出了重要贡献。

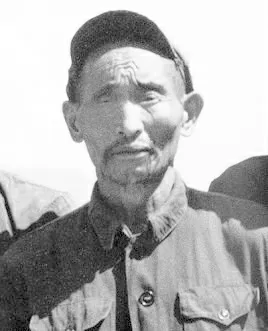

中华人民共和国成立70周年之际,在大渡河畔中国工农红军强渡大渡河纪念馆,帅仕高的孙子帅飞站在爷爷的照片下,说:“我的爷爷帅仕高就是第一艘渡船上的领头船工。”

然后帅飞讲述了爷爷帮红军强渡大渡河的故事:红军长征到达安顺场的时候,“恰好,一小队红军在我家门口避雨。从缝隙里,我爷爷看到了站在门外的士兵穿得破破烂烂,但对老百姓和颜悦色,队伍中间还站着一些十多岁的小兵。”“爷爷见到这样的情景被感动了,主动表明了自己的船工身份,表示愿意帮助红军过河。”帅仕高熟悉大渡河的水文情况,经验丰富,是大渡河安顺场渡口大名鼎鼎的“船老大”。

晚年帅仕高

于是,红军请帅仕高任强渡大渡河第一船主舵手。5月25日早上,红军先遣队17名勇士登上小船,帅仕高驾着小船冲向汹涌澎湃的大渡河中流。帅飞说:“对面有个碉堡,敌人的火力不断地朝我军射击。爷爷说,子弹从耳边嗖嗖飞过的声音都听得一清二楚。”在这种情况下,17名红军勇士毫无畏惧,英勇还击,帅仕高掌握船舵,船工们齐心协力,奋力将小船向对岸划去。

大渡河浪大流急,渡船划过中流时,卡在水中的礁石上。帅飞说:“这个位置正好是敌人的射击范围之内,船上的红军和船工即将成为敌人的活靶子。危急之际,爷爷和另一位船工直接跳入河中,用手臂在湍急的水流中用力地推着船只前进,及时地把船移开,化解了危难。”

红军17名勇士在帅仕高等船工的帮助下与大渡河对岸的守敌激战,冲上河滩,占领敌军工事,控制了大渡河安顺场两岸的渡口,大获全胜,创造了无一伤亡的奇迹。随后七天七夜,帅仕高等77位船工继续帮助红军渡河,他穿梭摆渡,保证了红军顺利渡过大渡河。

红军长征离开大渡河一带后,国民党军卷土重来,疯狂报复,公然命令逮捕杀害所有帮助过红军的民众。帅仕高为了避祸,不得不远走他乡,最终流落到大凉山嘎基彝族部落。

从此,帅仕高沦为一个彝族奴隶主的奴隶,他隐姓埋名,一天到晚为土司放马、打柴,夜间只能睡在马棚中。每到冬季,马棚里烟熏火燎,帅仕高被熏得一只眼睛失明。这种当牛做马的奴隶生活,帅仕高过了十七年。

中国人民解放军解放大西南之际,西康省人民政府副主席、西康军区副政治委员、西南军区公安部队司令员兼凉山工作委员会指挥部党委书记鲁瑞林,奉命指挥部队进入大凉山区剿匪,恢复社会秩序,建立各级人民政府。

人民解放军剿灭土匪后,根据中共中央部署,派出工作队,发动群众,建立人民政权,开展土地改革。这时,工作队遇到了语言不通的困难,十分需要懂得汉语和彝族语言的翻译人员。一名彝族人表示当地有个奴隶会说汉语,工作队派人把这个奴隶请了过来。此人五十多岁,精神疲惫,营养不良,身上只披一件蓑衣,一只眼睛患有严重疾病,一只眼睛已经失明。

人民解放军工作队告诉他:“我们是人民解放军,已经剿灭了土匪,你现在获得自由了。”那人却只是盯着工作队员头上戴着的军帽上的红五星,一言不发,随后离去。过了数日,那人主动找到工作队,问:“你们是什么部队?”工作队队员回答:“我们是解放军,是一支穷人的队伍。”没想到那人竟然说:“我只认红军,别的队伍我不认。红军让我干什么就干什么……”

工作队队员说:“我们就是原来的红军,现在叫中国人民解放军,是来解放穷苦百姓的。”那人一听,十分爽快地表示愿意给工作队做翻译。工作队队员非常高兴,请他坐下来聊了起来。谁知道一开口,他就直截了当地说:“我叫帅仕高。”工作队员急忙问:“你就是安顺场渡口的帅仕高,帮助红军撑船强渡大渡河的船工老大?”帅仕高激动地回答:“是啊,我就是帅仕高。”

帅士高的出现偶然中蕴含着必然。中华人民共和国成立后,刘伯承和彭德怀一直没有忘记红军强渡大渡河时,在枪林弹雨中运送红军过河的船工们,却一直没有找到当年那个带领船工划船的带头人帅仕高。因此,刘伯承要求各级人民政府和军队,无论如何,一定要找到帅仕高。

西康省人民政府主席、中国人民解放军62军政委廖志高曾组织专人赶往安顺场一带寻找帅仕高,雅安人民政府和驻军也多次派人寻找帅仕高,但都没有找到。

听说西康军区凉山剿匪部队找到了帅仕高,有关方面喜出望外。

西康省人民政府副主席、西康军区副政委鲁瑞林随即将帅仕高接到雅安安顿下来,然后向彭德怀、刘伯承汇报。随后,鲁瑞林妥善安排帅仕高回到阔别十七年的老家———四川省雅安市石棉县安顺场镇,帮助他娶妻生子,过上了安定的生活。

1955年,纪念红军长征胜利20周年,彭德怀邀请帅仕高到北京参加长征纪念活动。

1965年秋,彭德怀任西南三线建设指挥部副总指挥时,在前往四川省渡口市(今攀枝花市)攀枝花钢铁基地考察途中,意外得知帅仕高正在矿医院治疗眼疾,于是到医院看望了他。

改革开放时期,杨得志、杨成武等人重走长征路时分别会见了帅仕高。在此前后,凡是到安顺场回顾长征的高级干部,都要见一见帅仕高。帅仕高作为人民群众帮助红军强渡大渡河的标志性人物已经永远载入史册。

1995年,84岁的帅仕高因病逝世。