现实主义青春片的叙事伦理取向与问题反思

2021-12-25黄露

黄 露

(上海大学上海电影学院,上海 200072)

“叙事伦理批评”电影观不同于“伦理批评”电影观和“叙事批评”电影观,也不是二者的结合,在许多对电影的批评中,混淆了叙事伦理批评电影观与二者之间的关系。“伦理批评”建立在反映论或模仿论的理论基础上,“叙事批评”则建立在结构主义语言学的理论基础上。对于“叙事伦理批评”的阐释,学者曲春景谈到:“电影叙事伦理批评是一种在20世纪叙事学、伦理学先后发生两大转向之后,结合中国本土思想资源,把电影文本研究、导演研究、观众研究与广阔社会生活研究打通的批评方法。”学者陈犀禾曾将叙事伦理分为三个层次,即“政治伦理,道德伦理和影像伦理。前两个层次主要涉及叙事内容,第三个层次主要涉及叙事形式和结构”。电影叙事伦理批评旨在对导演及其主创在电影文本叙事内容层面与影像叙事层面为观众所创造的伦理境域进行分析与批评。其批评对象是叙述主体,即导演、编剧、摄影师等,而不是单一的故事内涵。每一个叙事情节的设置、镜头调度、演员调度、景别设置背后都有着叙述主体的伦理取向,强调这些叙述活动对观众(读者)的建构性。“后结构主义者和马克思主义者都将个体或主体降为解释性范畴,把个体当作伟大的社会系统的组成部分。”在经典叙事学向后现代叙事学转变过程中,解构叙事作品的稳定性,保留叙事作品中相矛盾的各层面,强调读者对文本建构过程的不稳定性。

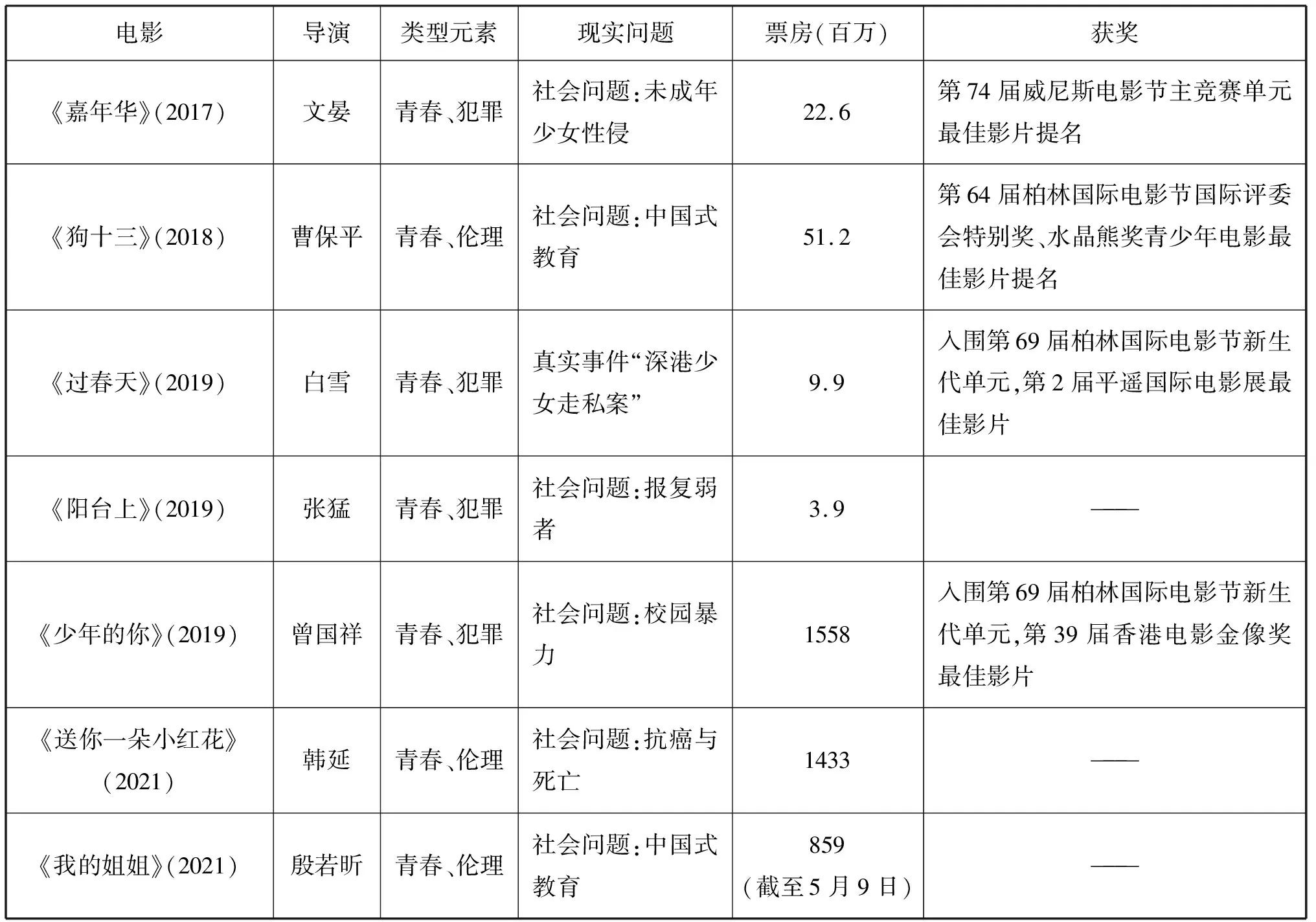

在叙述主体的政治、道德伦理建构与影像叙事活动中,其主体性是无法从影片中抹去的,本文聚焦于《嘉年华》(文晏,2017)、《狗十三》(曹保平,2018)、《过春天》(白雪,2019)、《阳台上》(张猛,2019)、《少年的你》(曾国祥,2019)、《送你一朵小红花》(韩延,2021)、《我的姐姐》(殷若昕,2021)等近五年来主要将青春与现实问题结合的影片,分析叙述主体通过政治、道德内涵与影像修辞为观众主体所创造的伦理境域,来管窥当下青春片的真正内核及其发展困境与无法摆脱窠臼的症候所在。

一、内容层面:现实主义青春片政治、道德伦理取向

进入21世纪以来,特别是2013年后国内中小成本商业电影井喷的时期,出现的青春片大都参与了对当代青年现状不同程度的表达与揭露。这一阶段,出现了《致我们终将逝去的青春》(2013)、《匆匆那年》(2014)、《同桌的你》(2014)、《左耳》(2015)、《会痛的十七岁》(2017)、《李雷和韩梅梅》(2017)等作品,使得青春片成为现象级的类型创作,但很快陷入青春片的模式窠臼中:在情感表达上,沉湎于青春 “怀旧”、青春爱恋以及对青春的想象与记忆建构;在叙事策略上,热衷描写青春校园爱情,充满虚构性与伪装性,甚至热恋、堕胎、斗殴、好友反目、恋人失散成为大量重复的故事桥段,青春片陷入这种程式化叙事模式中。当下,涌现出一批现实主义青春片,扭转了青春片的发展低谷。现实主义青春片是指:“呈现尖锐社会问题的现实题材电影和采用青年形象与成长叙事的青春片进行类型混合。”诸如《狗十三》《过春天》《阳台上》《少年的你》《送你一朵小红花》《我的姐姐》(如文末附表1所示),它们的大致共同点在于:1.用“青春+现实主义”叙事策略来续写一种新的青春影像,展现现实内核之下青春该有的温情与残酷。2.选材具有“原型类型”基因,即伦理倾向,用真实的事件或社会问题来做故事的类型化改编,可以看出叙述主体的类型诉求与现实关切。3.选用演技精湛、符合大众审美的明星来演绎,具有“粉丝”与票房号召效应。比如当下既有实力又有“流量”的易烊千玺、周冬雨、刘浩存、张子枫等,他们使这类影片成为观众认知类型的主要渠道。

表1 近五年主要现实主义青春片创作情况

美国学者埃·拉宾认为,青春电影的主体——“‘作为一个十几岁的青少年’,既不是无能为力的儿童,又不是自立的成人,而是处于一种成长中的过渡状态。”但当下这些影片虽然在讲述青少年群体的故事,但观念却是强调成人化的。究其原因,这与当下文艺创作环境的政治、道德伦理取向息息相关。

国家意识形态是政治因素。习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》中指出当前的思想与文化危机:“我国社会正处在思想大活跃、观念大碰撞、文化大交融的时代,出现了不少问题。其中比较突出的一个问题就是一些人价值观缺失,观念没有善恶,行为没有底线,什么违反党纪国法的事情都敢干,什么缺德的勾当都敢做,没有国家观念、集体观念、家庭观念……现在社会上出现的种种问题病根都在这里。”当下文艺创作包括电影是反映社会问题、传播时代思想与时代精神的最佳媒介。在现实主义青春片政治伦理取向上,叙述主体对当下“时代性”话题的关注,展现了文艺所能意识到的时代精神与青少年的生活困境,完成了对生活图景和意识形态的塑造。

中国传统伦理思想是道德因素。学者梁漱溟认为:“中国传统伦理思想以‘求善’为核心,以道德的自我完善为人生的第一价值取向,突出个人对国家、社会、宗族、家庭的责任和义务。”在道德伦理取向上,叙述主体在当下文艺创作环境主流意识形态的引导下,贴近现实、关注民生、宣扬正能量。文艺创作追求政治、道德伦理与日常伦理的契合。主流意识形态的引领下叙述主体追求国家利益、社会利益与人民利益在道德伦理维度上的统一;提倡文艺创作向“善”的、“利他”的道德伦理建构,弘扬中华民族传统美德;观众主体的“成长”或市场导向影响着文艺创作者的价值取向,他们追求贴近生活、反思现实并有类型愉悦的影片。

以影片《少年的你》为例,这是一部还存在很大讨论空间的现实主义青春片,它是当下青春影像创作特定语境中的代表作。这部影片所关注的校园霸凌问题、青春切肤的疼痛,赢得很多年轻观众的认同,让观众感受到了导演的人文主义关怀,在陈述悲剧的现实之际依然抱有对生命的美好希冀。这部影片建构了一个成人观念的叙事伦理:在取材上,以“校园暴力”问题为切入点,以求贴近青少年成长环境;在情节架构上,追求震撼人心的叙事,这其中融合了少年抑郁、暴力、死亡,高考叙事、家庭缺位等叙事情节;在价值观导向上,一是崇尚少年人性之“善”与“美”,二是希望社会各界关注青少年的健康成长。学者史蒂文森指出:“伦理判断不仅具有表达判断者情感的功能——描述功能,而且具有引起、改变观众判断者的情感、态度的功能——能动功能,”影片希望以这样一部青春现实题材影片引发观众的讨论与社会各界的关注。就如《熔炉》《素媛》等影片的影响促成了相关法律的完善。从《少年的你》影响程度来看,它受到了社会各界的关注与议论。这部影片的伦理判断让观众主体接受了其背后的伦理规则,值得注意的是,叙事伦理批评电影观需要电影语言与伦理表达之间的相互促进,但通过对这些影片的影像叙事活动进行伦理识别后,它们在现实内核的包裹之下其主旨依然讲述的是青春的爱恋、困惑与成长,在与现实问题进行“融合”时,显示出刺痛现实的无力感。

二、形式层面:现实主义青春片影像伦理取向

叙事伦理的第三个层次是叙事形式与结构,是探讨叙述主体在编织叙事结构与影像叙事活动中的伦理识别。青春片在叙事结构上采取开放式的、圆满的叙事结构。在镜头语言上,偏爱特写与长镜头,形成隐忍、克制的镜头风格。叙述主体通过影像叙事活动,阻断了观众主体对现实的深度思考,即在观众主体情感层面显示为“认同”与“间离”。

(一)“认同”:特写与长镜头的影像功能

“布斯认为,同情只是相对于人物表示友善的感情,而认同意味着自我认知。”认同,正是叙述主体电影观念中的“现实”取向,指的是一种伦理意义上的现实——鉴于社会现状。认同的结果在于:观众主体将银幕角色内化,形成与角色相同的情感联结,感受角色在绝境之下的无能为力感。叙述主体通过特写与长镜头的影像功能试图让观众主体感受青春少年压抑、黑暗的,不为人知的一面。

在以往青春片中,展现少年的童真、浪漫、迷茫的特写面孔是特有的影像惯例,青春的萌动与爱恋在温和的长镜头镜语风格中娓娓道来。而当下青春片与现实问题结合后,青春的面孔变得惊惶、暴戾、痛苦,而青春的不安与躁动在手持长镜头镜语中刺出,并多用冷峻的色调与封闭的空间营造故事氛围,这些成为当下特有的青春影像符码。

现实主义青春片的影像风格有着来自20世纪30—40年代法国诗意现实主义与意大利新现实主义融合的风格意蕴,运用长镜头极力捕捉现实,多采用从青少年特写拉开景别来展现人物,多采用手持镜头、注重长镜头的运用以及长镜头内部的场面调度,凸显纪实感。运用自然光、实景拍摄、虚化环境信息,让观众主体在旁观者与亲历者的角色中来来去去。

《过春天》中使用了大量具有纪实意味的手持长镜头,用纪录片的质感展现少女在深港往返走私时的城市景观与不安的心理状态。《阳台上》抓取了主人公许多面无表情的特写,比如持刀尾随杀父仇人来展现主人公行凶时强大的心理,而通过手持长镜头的加持来表现这面孔之下潜藏着一颗不安的、紧张的心。《嘉年华》《狗十三》在展现少女孤立无援状态时,多呈现为人物的行动状态代替激烈的语言式的抗诉。《少年的你》中,导演虽抓取了许多高中生有理想的特写,却与主人公陈念、小北的“特写”形成鲜明的对比。他们的面孔过早地被社会现实赋予残酷、苦难的色彩,生活在阴沟里的两人无时无刻不在用他们苦难的脸庞捍卫自己的立场与世界。《我的姐姐》《送你一朵小红花》作为青春影像与中国式家庭伦理叙事的结合,所展现的面孔是压抑的、隐忍的。尤其在《我的姐姐》中,影片大篇幅展现姐姐的特写,丰富了人物性格的塑造,进入了人物的内心世界。在开篇,茫然无措的姐姐在车祸现场孤立无援,她将被带向命运的岔路口,在犹豫与彷徨中展开她的青春叙事。失恋时的绝望与无声的泪,面对亲戚时暴戾无理的态度,对弟弟的苛责等,这一切在结尾时,都在泪水中消散,姐姐与弟弟坚定了彼此,犹疑的恨此刻化作坚强的爱。《送你一朵小红花》没有直接展现癌症给少年带来病痛折磨的描写,而是在沉郁现实主义底色上,用浪漫主义的爱情与亲情使这一悲情叙事具有了生活的诗意与温度。主人公韦一航在未遇见病友马小远时,他处在患癌之“丧”的生活状态中,是马小远的坚强与乐观融化了他冰冷的心,他的面孔由此充满了对“生”的期待与未来的向往,也激发了他对仍在绝境中求生之人的怜悯之心。

当下现实主义青春片擅长去抓取青春的面孔,用影像展现他们晃动不安的青春。他们用一张张未经世俗的、本真的、纯净的面孔展现青春期不谙世俗、反叛、躁动、抑郁等特有的心理状态,让观众主体感受那直击人心的现实疼痛感。它撕裂了青春片该有的唯美与理想主义,揭开了青春苦闷与残酷的面纱,观众主体根据本身所拥有意识结构与社会经验认同了青春这一该有的维度。

(二)“间离”:“情感疗愈偏方”的结构彰显

现实主义青春片在叙事结构的编排上是一个开放式的、圆满的结构,这些影片偏向于在传统的线性叙事框架中掺杂跳跃的非线性叙事片段。“间离”在文中指的是叙述主体使观众主体排斥对残酷现实层面的接受。在人们深层心理上,渴望人物命运的转变以化解观看中所积累的焦虑情绪,“故事的快感是观众的怜悯和恐惧之情得到宣泄之后心理上获得的一种平衡”。而这些影片正好采取这样一种“情感疗愈偏方”,给予残酷现实的“温情”解决。

《少年的你》《送你一朵小红花》《我的姐姐》从叙事结构上就揭示了“大团圆”结局与“想象性”解决的最终成果,试图从形式结构上让观众主体在脑海中“完形”。《少年的你》从故事时序来说,是一个长达十年的故事。导演运用大量镜头和场面“片段式”展现了高考这件“集体式”的回忆事件,像纪录片一样的影像插入电影,利用对现实空间的再现,来实现对现实感的营造。这种高考的集体式的记忆建构是符号性质的,一种程式化的青春标签的展现。在故事结尾,可以看到陈念跟在静默学生的旁边送她回家,而小北跟在她们身后。镜头逐渐升起,以这样温馨的画面结尾,暗示着一切黑暗终究被美好的日常生活所替代。这样一个“情感疗愈”的偏方,是对现实生活中的困苦的一种“想象式”的解决。两人相逢并能正大光明地在一起符合观众主体对“同行”主人公获得命运馈赠的期待。《我的姐姐》中,有双重互相对立的叙事,一是“我的姐姐”,二是“我是姐姐”。在“我的姐姐”这一叙事中,是姐姐与弟弟温暖与治愈亲情的“爱”的展现。在“我是姐姐”这一叙事中,是姐姐的童年阴影、家庭暴力、青春黑暗的“恨”的展现。“我是姐姐”作为一个重男轻女、男尊女卑的社会问题背景引出“我的姐姐”这条叙事线,展现姐姐如何冲破童年创伤,与世俗决裂、实现临床医学之梦的故事。影片情节却走向了“情感疗愈”的偏方:姐姐被弟弟的懂事与乖巧所击溃,最终情感战胜了理智,走向开放式结尾。《送你一朵小红花》在结尾处叙述主体建立了一个乌托邦,人们都没有病痛幸福快乐地活着,试图以温情的结尾唤醒每个生活艰难之人对生活的重新热爱。

青春与现实问题的结合,其中暴力、阶层、家庭伦理等问题应该被放置到更大的社会历史语境中才能将其复杂性揭示出来。而实际上,叙述主体用叙事技巧将观众的情感缝合,用个体情感话语来彰显解决问题的方式,间离了人们对现实生活的反思,用隐忍、克制的影像试图让人们去认同青少年群体在社会现实问题之下的无能为力。对于从现实层面深入的青春电影来说,无疑是折损现实力量的,人们悬置了对当下残酷性的质疑。

三、当下现实主义青春片问题反思与未来展望

(一)问题反思:现实介入与类型混合

当下青春片实现了现实主义回归,但也存在发展的局限性。在现实主义青春片的定义中就揭示了它目前的发展困境,即“类型混合”问题。“类型混合”是指将两种或多种类型元素拼贴、掺和在一起不形成新的类型,仍然保持各自的性质。而“类型融合”是指将两种或多种类型元素互相渗透,合为一体。这种类型混合而不融合的现状在于叙事伦理的限制或分裂。

在上文分析到,叙事伦理的三个层次,在政治导向正确之下,道德伦理与影像伦理应相互促进,共同协调影片在主旨、叙事、影像上的一致性。在影像伦理上,多采取特写与长镜头使观众主体不用背上道德伦理的诉求,在一定程度上削弱了观众主体对现实的反思力度。在政治、道德伦理上,当下青春片试图介入现实、批判现实,然而在类型呈现上是既非类型又非现实。这样的发展现状让人联想到中国20世纪三四十年代的电影,《马路天使》《一江春水向东流》《十字街头》《万家灯火》等。这批现实题材或现实主义电影,它们奠定了中国电影的现实主义传统,但它们也受到左翼影评人的批评与怀疑,左翼影评人积极倡导并身体力行的现实主义批评模式——“电影应该艺术地表现社会的真实”。他们主张现实主义影片应真诚地反映现实和批判现实,具有真实性与典型性,而这些影片介入现实的深度不够,在结尾解决社会问题时依然依靠的是道德伦理的解决方式,如想象式、大团圆式的结局处理。从类型发展上来说,这成为青春片踟蹰不前的困境,受到政治伦理“时代性”、道德伦理中“良心主义”“利他主义”与影像伦理中“认同”与“间离”分裂的限制,使影片的现实力度大打折扣;影片的类型元素,还具有对犯罪、伦理元素的同质化倾向。

(二)未来展望:跨类型融合及其系统运作模式

当下现实主义青春片发展的核心要义应该是将青春片中的成长叙事与现实问题融合。一方面,同质化的成长叙事与类型元素势必会导致低品质的复制品出现,缺乏持续有效的竞争力,形成审美疲劳;另一方面,电影的政治、道德伦理与影像伦理的相悖,“情感疗愈偏方”的设置弱化了介入现实的力度。

所以,为了青春片能突破自身的桎梏,与现实问题结合时,形成跨类型融合:其一,拓展新的类型元素,除犯罪与伦理之外,还可有喜剧、历史、谜题、IP改编、歌舞、公路、动画等具有美学与文化意味上的元素进入。其二,可借鉴有效的类型电影模式。在20世纪30—50年代,好莱坞类型电影就形成了体制化的产业运作模式,学者吴冠平将这种电影模式分为三个组成部分:“决策系统、技术系统、技术相配套的叙事系统。”

首先,从决策系统来说,当下国产电影制作“导演中心制”是主流,导演及其主创是决策系统的中心。而“类型电影应建立在观众与制作者普遍认同和默契认同的基础上,是导演与制片人、观众等共同享有的一套期望系统、惯例系统”。这与叙事伦理批评对象相契合,就要求类型电影制作要明确观众主体的期待,而不是根据叙述主体的个人好恶来决定影片制作。《过春天》《阳台上》这样选材佳、口碑佳的电影,票房却遭滑铁卢。观众主体被“深港走私”“报复弱者”这样的社会议题吸引进影院,影片却没有将社会现实议题与影片类型进行深度融合,导致观众主体的类型期待与叙述主体的期待没有达成一致。学者尹鸿认为:“中国电影主要受三种力量制约:政治调控、商业利润、艺术判断。”一方面,影片气质在商业类型片与文艺片之间游移,有市场欲望的同时类型边界却模糊,观众主体难以找准影片的定位,这警示了影片制作要找准市场定位,明确观众主体的期待视野。另一方面,在借鉴好莱坞类型运作模式的基础上,结合中国本土文化的、历史的独特性所在,克服对类型的刻板概括,为电影类型生产者、电影类型与观众三者之间建立起一种密切的关联关系,形成一种本土电影的文化认同与情感联结,由此实现文化价值与经济收益成功。在决策系统内,导演、制片人、政府、观众等应该合力去打造一个多元的类型电影生态,讲好时代故事。

其次,从技术系统上来说,视觉奇观性与想象性呼唤着类型电影在技术层次上的创新。我国科幻片、动画片、武侠片借鉴好莱坞经验,实现了电影技术的新突破,如《流浪地球》将好莱坞经验本土化后,实现了中国电影工业产业化的运作模式,使国产科幻电影获得了观众的认同。当下,我国青春片的制作还是侧重“内容为王”的角度,而视觉吸引力构造方面还存在明显不足。泰国青春片《天才枪手》中运用“最后一分钟营救”的电影经典创作手法,将作弊的场面拍得扣人心弦。韩国青春片《燃烧》、日本青春片《情书》等都十分注重视觉氛围的营造,而这是与青春片本身的叙事惯例相辅相成的。

最后是技术相配套的叙事系统。叙事系统运作的关键在于运用符合本土观众心理期待的叙事手段。学者虞吉曾将这种叙事手段总结为“影像传奇叙事”,用这种叙事手段进行类型再造,即“在镜头叙事手法和电影化方式上借鉴和运用好莱坞法则,而在看点设置、情节铺陈、主题表现、情趣意味等方面则立足于传统”。上文分析到,现实主义青春片的叙事内容与形式在伦理取向上是矛盾的,即把一个现实问题拍得文艺化,观众无法接受这种非现实非类型式的影像作品。国产电影《我不是药神》正是破除了商业与文艺之间的对立,用好莱坞电影叙事法则去讲述一个本土的医患、医药问题,做到与观众共情。

总体来说,当下现实主义青春片要迈出与其他类型元素融合的一步,借鉴有效的模式之时,还要牢牢把握观众的伦理诉求与本土电影的经验。

结 语

当下现实主义青春片,叙述主体以其敏锐的市场定位,采用了青春类型与现实问题结合的叙事策略,通过政治、道德内涵与影像修辞为观众主体所创造的伦理境域,迎合了观众主体的娱乐审美需求,促使了现实内核包裹下青春残酷成为当下电影市场炙手可热的消费对象和文化现象。但这种发展模式是一把双刃剑,叙事伦理的相悖限制了现实主义青春片的类型发展,使其成为一种杂糅的、拼贴的类型电影。政治、道德伦理取向上,即主旨内容层次上,它展现了一种当下青少年生存困境与对少年问题关注的呼吁。影像伦理取向上,即形式上,用隐忍、克制的影像遮蔽了对现实深度的刺痛,缝合了观众主体对现实问题想象式的解决。叙事伦理的分裂使影片在商业气质与文艺气质之间游移,类型元素趋于同质化倾向。当下现实主义青春片的发展应借鉴好莱坞叙事法则与中国本土电影经验,形成一套在决策、技术、叙事上相匹配的发展模式,叙述主体、观众主体、政府共同协调影片在主旨、叙事、影像、审美上的一致性,来摆脱当下的发展窠臼,创作出一批批具有现实深度、反映青年现状、反映时代精神的好作品。

附