盲:评视障出行体验手游《见》

2021-12-23秦兰珺

我们常常认为,一款好游戏首先要“好玩”。有这样一款游戏,画面单调,移动迟缓,游戏体验极差,有很多玩家表示,玩上3分钟就忍不住卸载游戏。但恰恰是这款很“不好玩”的游戏,据说却能给玩过它的人带来极大震撼,甚至改变玩家在实际生活中的感知和行为。[1]这款游戏就是腾讯天美工作室2019年开发的一款视障出行体验手游《见》。游戏中,玩家将扮演一位试图到海滩散步的视障者,体验他从开门、上街、过马路、坐公交、最终摸索到海滩的全过程。玩家在游戏中将特别感受到盲道上的障碍物给视障者带来的困难,感受到在黑暗中求助却无人应答的无助。有玩家称,是因为玩了《見》,才突然看“见”盲道,开始看“见”视障者这个其实在我国有着1700多万人口的群体,才开始主动清理生活中占据着盲道的自行车。有媒体更是盛赞,该游戏让玩家体验到了盲人的世界,是“天美良心之作”。《见》也因此以其独特的题材和公益效应,常常被拿来作为国产公益游戏之典范;又由于其研发工作室和在盈利上出了名的手游《王者荣耀》是同一家,因此,近年来,更是作为企业在实现经济效益的同时不忘履行社会责任的代表被提及。

那么,《见》在何种程度上配得上业界和玩家如此称赞?它在模拟盲人经验的问题上,表面上做到了什么,又隐秘地忽略了什么?对于让有视觉的人体会到视障者的世界这个老问题,互动媒介是否可以做得更多?这款经常被拿来作为国产公益游戏代表的“良心之作”,其实际效果,究竟是如它宣称的那样“呼吁大家对盲人的理解和关注”,还是通向了对该群体更隐秘的误解和消费?

一、看见盲道:《见》表面上做到了什么?

每种艺术媒介都有其独特的表达介质。文学是语言,戏剧是行动,舞蹈是身体,音乐是旋律和节奏,绘画是色彩和造型,电影是运动影像,等等。对于游戏,其最独特的语言无疑就是互动规则。游戏发展到今天,尤其在电子游戏中,规则已经发展成一整套包括物理机制、内部经济机制、渐进机制、战术机制、社交机制等在内的复杂游戏机制。[2]《见》无疑把上述物理机制中的移动机制放大为整个游戏核心甚至惟一玩法。如果用一句话描述《见》的游戏内核,那就是用游戏的移动障碍机制模拟盲人的移动障碍经验,在黑暗和狭窄(偶有模糊轮廓)的视野中,利用盲杖、环境音和其他提示依次抵达相应地点。

其实,以移动障碍为核心机制的游戏并不少见,比如在经典游戏《吃豆人》中,吃豆人需绕过迷宫、躲避怪物,在有限的时间内吃掉尽可能多的豆子。而在更复杂的游戏中,移动障碍则往往要与寻宝、冒险、成长、战斗等其他机制或元素结合,一直以来,它都是游戏不可或缺的组成部分。但在《见》中,“移动”却没有花里胡哨的其他玩法,从头到尾都显得很纯粹——想办法在黑暗中走对路,几乎就是其惟一的“玩法”。那么,接下来的问题是,这样的游戏“好玩吗”?答案很明确,不好玩。不难想象,如果此前玩家在游戏中扮演的大多是英雄,这个英雄的移动将是非凡的,他可以闪转腾挪、一路浴血,也可以经历传奇、创造历史,总之,他的移动一定会伴随着成就、荣誉与刺激,那么在《见》中,玩家为移动付出的全部努力,不过就是为了移动到正确的地方。当他在黑暗中摸索了又摸索,也没有摸到门把手在哪里;在公园中瞎转了一圈又一圈,也没有找到要去的地点;当玩家在其他游戏中体验到的是“超人”的移动和移动中的快感,在《见》中经历的却是“残疾人”的移动和移动中的无助,这个时候,又何以不产生“退出不玩了”的反应?

但游戏最具戏剧性的共情体验,就在这一刻发生。什么是游戏?按照一个十分经典的定义,游戏是对一个非必要障碍的自愿克服。[3]比如一个视觉正常的人,他并“非必要”像一个视障者那样移动,却“自愿”体验这样的移动,那么这就构成了游戏。当然,如果不愿这样体验,他可以选择退出,但是对于一个视障者,这样的选择不存在。因而当玩家感到难受、想要退出之时,才是他感到一个真正的视障者之困境的时刻,“共情”也就在这个时候以最强烈的方式发生了。而这种共情则构成了《见》之公益性的支点,构成了后续玩家因为体验视障而开始“看见”盲道、进而主动清除盲道障碍的公益行动的支点。在这个意义上,必须承认的是,《见》的确在一定程度上起到了公益游戏的作用。

但令人十分遗憾的是,《见》不过让玩家看见了“盲道”,却未看见“盲人”。盛誉之下,这个游戏很有可能让玩家对视障群体产生更加隐秘而不可见的误解。

二、不见盲人:体验视障还是消费盲人?

为了说明上述判断,我们不妨从《见》的爱情主线说起。玩家体验的视障男主角,似乎从头到尾只念想一件事:谈恋爱。随着剧情展开,玩家将发现视障者出行的牵引力,是因为惦记一段不得不告别的感情,所以想重温和前任约会的那个海滩。他在行进中,将一点一点回忆过去的恋爱片段,前任模糊的倩影也将是贯穿游戏的少有的视觉元素。我们禁不住要问,一款视障体验游戏,为什么要用爱情当主线?当然,爱情具有普遍性,爱情好编,爱情也好看,爱情和任何题材都可以放一起,因而也能充当这段残缺又“难受”的体验的调剂,让玩家坚持着玩下去。但这种用爱情“撑门面”的做法,恰恰暴露了《见》的一个致命问题,那就是对视障经验的理解仅仅局限在闭上眼睛走路,它其实不太了解视障者远比黑暗更加丰富的世界,因而也无法用更加丰富的游戏机制模拟视障者的经验。最终,由于游戏机制设计得实在单一,因而才不得不搬出万能的爱情拯救枯燥。

其实,如何表达视障者的体验,一直以来都是一个美学难题,也挑战着表达的极限。以汉字为例,盲是“亡”“目”,瞎是“害”“目”;必须经由“目”,才能说出“盲”,先人在造字上,恐怕早就感知到了直接表达视障经验的困境。而我们的语言,更是高度视觉化的——“我明白你的观点,这很清楚”“I see your vision,its clear”,诸如此类的内嵌于人类语言的视觉范式是那样根深蒂固。更不用说20世纪以来越发强势的视觉媒介,在以视障者的方式展现视障经验的问题上,就好比用“圆规画方、炭笔涂白”,在媒介及其试图承载的信息间,存在着根本悖论。[4]所以,尽管从弥尔顿的《论盲》到海伦·凯勒的《假如给我三天光明》,古今中外一直没有放弃表达视障经验的努力,但必须看到,我们文化的主导媒介大多是视觉化的或干脆就是视觉的,当人类试图借助它们去表达视障经验时,就难免要遭遇和克服媒介自身的极限。[5]

表达的极限背后是理解的困境,理解的困境背后则存在这样一个问题:我们的主导媒介一直是有视觉的人的媒介,我们的主导文化一直也都是有视觉的人的文化,而这恰恰是我们对视障者这个群体“视”而不“见”的根本原因。在这样的文化中,我们似乎只能以健全人的感知为标准框架,以视觉“匮乏”来想象视障经验——正如父权文化曾一度以男性为标准,用阉割焦虑来理解女性的无意识。在这里必须提及的是,游戏设计者曾在采访中提到,为了开发《见》,他们有人曾蒙着眼睛,在喧闹的大街上亲身体验出行全过程。[6]这一经历,无疑构成了游戏开发的原型經验。或许设计者这么说是为了表明团队用心,但这恰恰说明,设计者对盲人的经验存在着根深蒂固的误解——似乎“盲”就意味着视觉经验的匮乏。因为匮乏,《见》呈现出的世界自然是残缺的,而整个游戏也必然笼罩在一种“残缺”的悲情中。据玩家反馈,有人边哭边玩,有人感觉全程很压抑,之所以这样,是因为他们感到视障者很“可怜”,可怜他被迫失恋,可怜他堕入黑暗,更可怜他半生残缺;但被可怜的盲人其实并未被理解,更未被尊重——其实,在很多视障者看来,他们最苦恼的就是经常“被可怜”,而最大的歧视也来自这种“被可怜”。

那么,我们如何以贴近视障者的方式体验视障经验,而非用健全人的想象建构某个视觉匮乏的“他者”?如果一直以来这都是表达的难题,我们又为何要苛求游戏?答案很明确,因为游戏这一内嵌互动机制的媒介形态,相较于其他媒介,在材质上可能最贴近盲人感知世界的方式,因此,我们相信,如果设计者能够真正理解盲人的体验,完全可以用更加丰富的互动机制,模拟更加丰富的视障经验,不仅能更充分地发挥媒介独特的表达潜能,也能让有视觉的人“走进”而非仅仅“可怜”视障者的世界,从而更好地实现公益诉求。那么,我们为什么有底气这样断言呢?

三、何以看见:交互媒介的潜能和交互感知的可能

视障群体对世界的感知和交互密不可分。触觉,需要身体与世界交互。听觉,也往往需要借助交互才能产生。因而,借助交互媒介去承载视障者用交互感知建构的体验,其实是再合适不过的做法,也可以有更丰富的实现方式。

为了说明这个问题,我们不妨引入另一部视障题材作品为参照——VR《盲记》(Notes on Blindness)。这部作品曾被业界公认“让我们理解和看到了盲人的世界”[7]。不同于《见》依据设计者蒙上眼睛出行的原型体验开发而成,VR《盲记》依据的是一名视障者真实的声音日记改编而成。[8]日记的作者约翰·霍尔(John Hull)经过十几年的抗争,最终在45岁时成为一名盲人,他被迫要直面这样一个生命问题:如何理解、走入和接受盲人的世界?而这个问题也构成了贯穿其日记的核心线索。或许有人会奇怪,明明自己就是个盲人,为何还要理解这个问题?因为霍尔意识到尽管失去视觉,他的记忆、概念和感知方式依旧是“视觉化”的;随着视觉记忆的褪色、模糊,一种非视觉的与世界互动的能力逐渐发展出来,而霍尔的日记对这个过程进行了现象学意义上的描述。在声音日记的结尾,作者已经能体会到盲人世界自身的丰富和自足,他意识到,虽然视障,但他并不残缺,他依旧可以是一个完整的人,就在那一刻,他获得了救赎,也终于真正理解了什么意味着“盲”。[9]VR《盲记》的核心线索和日记保持一致,也即如何让体验者理解、走进、发现视障者的世界;所不同的是,它将原作者的生命问题转化为VR这种综合互动媒介的表达问题。当我们把VR《盲记》与手游《见》对比来看就会发现,同样是用交互媒介表达视障经验,二者无论是在视障经验的模拟上,还是媒介潜能的发挥上,都高下立见。

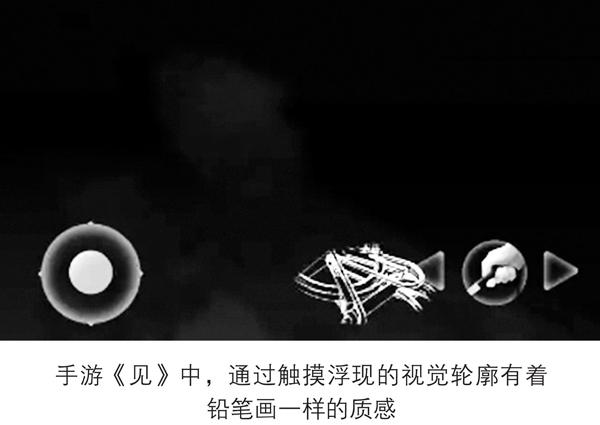

首先,我们来看二者对视障者交互感知的呈现。在《见》中,玩家借助触摸屏幕,可以使屏幕中部分被触物的轮廓从黑暗中浮现出来。这个模拟盲人通过触摸感知世界的互动机制设计得其实很出色,但遗憾的是,在黑暗中浮现出的轮廓依旧有着清晰而明亮的线条,完全是以一种视觉范式展现视障者“看”到的内容。这也意味着,设计者或许根本不曾意识到,在视障者的经验中,触觉和视觉的发生和呈现方式,可能完全不同于有视觉的人。很多盲人虽然接受外部视觉信息的渠道被阻断了,但是其他内部感官信号却能直接转化为视觉信号,产生一种字面意义上的“通感”效应,因而当他触摸盲文,说他“看”到了文字,他很可能是在字面意义上真的“看”到了。[10]由此可知,视障者的感知方式和感官经验其实发生着重构,虽然至今人类也不清楚这种重构的过程和结果,但可以肯定的是,当这种重构发生时,视觉并非意味着完全消失,但也不会完全按照有视觉的人理解的方式出现。在这一点上,VR《盲记》是怎么做的呢?VR《盲记》也会在交互中让特定视觉元素从黑暗中涌现出来,但类似的视觉呈现是以“点画”的方式组织的。为什么要选择“点画”?因为,“点”是盲文的构成元素,盲文作为视障者感知世界的重要媒介之一,也难免重塑其感知世界的范式。因而,视障者在触摸中“看见”盲文,最终他所“看见”的盲文点画也重新组织了他的视觉感知。不难看出,在这样一种呈现中,VR《盲记》试图表达的是视障者视觉与触觉独特的关联方式,远远比《见》简单粗暴的视觉范式更贴切。

再比如在交互机制的设计上,《见》的核心机制仅仅建立在移动之上。简单来说,就是在移动中克服障碍,寻找道路。因而,《见》虽表面上是一个视障体验游戏,但从其主要机制来看,基本上可以当成迷宫游戏的变体——模拟视障经验,就是闭上眼睛走迷宫。而VR《盲记》的交互机制则更丰富。除了移动机制,其中最明显的就是引入了射击机制的元素。在“感受风”的段落,体验者将“风”以射击游戏的方式“射”向一只在树丛中来回飞翔的小鸟,在小鸟的引导下,风所经之处,随着窸窸窣窣的树叶声和叮叮当当的铃铛声,由点画构成的婆娑树影自黑暗中涌现出来。不难看出,这里模拟的是视障者通过“听风”感知世界的方式,风动万物,万物回响,世界从风带来的声音中显现自身。在这里,触觉、听觉和视觉组成了一个交互感知的整体。这种感知世界的方式不缺乏什么,它是自洽的,也是有效的。

在体验结尾处的唱诗场景中,这种感知的自足和崇高表现得更加明显。此处,体验者将置身于一个由点状轮廓构成的哥特式教堂的空间,唱诗响起,不同的声部此起彼伏,不同的点画也此起彼伏,圣咏和点画彼此同构,彼此启示,声音的回响也启示了教堂的内部空间。此时有第一人称独白响起:

有人忽然告诉我歌者多么漂亮:穿着白裙子,洋溢着幸福笑容。我吓了一跳。我感谢他的善意,但感动我的是歌声,我的快乐不因视觉或对视觉的描述有任何增益。我的审美品鉴即使不再有视觉元素也不会感到匮乏。当一个人进入“盲”的深处,视觉元素失去了广延的意义(extentious meaning),不再重要。我开始理解:盲究竟是什么。[11]

视障者的经验并非一片漆黑,对视障经验的模拟,也远比“摸黑走路”要有更丰富的内容,调动更多元的机制,因而也可以呈现出更自洽的逻辑、更自在的尊严。

在这一点上,VR《盲记》有着足够清醒的意识,它充分意识到,如果交互媒介可以让人们以更沉浸和逼真的方式体验到更多元的世界,那么首先要做的就是,设计者自己要真正理解这个差异的世界,理解这个世界的尊严和意义,那么他才可能将一个充满尊严和意义的世界展现给体验者——这个世界是完整的,不需要过度同情和怜悯,更不需要俗套的爱情来润色,而在成就这个世界的同时,交互媒介作为一种新兴的媒介形态,也才能更加理解和证明自身在艺术表达上的潜能和价值。

此时我们再来比较《见》和VR《盲记》,就不难看出这样一组差异:前者站在视觉正常的人的感知框架内,将视障经验理解为一种残缺;后者试图理解视障者独特的感官经验,寻找其自身的逻辑和表达方式。前者的开发思路是,哪些视障经验适合改编成现成的游戏机制;后者的探索路径是,如何发掘交互语言的更多潜能,用以呈现视障者丰富而微妙的交互感知。因此,手游《见》不过让我们看到了“盲道”,却以更加隐秘的方式遮蔽了盲人;而VR《盲记》则试图让我们和霍尔那样的视障者一起,探索视障世界自身那自洽的逻辑和完整的尊严。

四、结论:莫让公益游戏太功利

必须承认,《见》的开发者其实并不太理解视障者的世界,或许他们只是刚刚开始闭上眼睛,然后就十分着急地把一个有视觉的人在黑暗中摸索的恐慌和无助,“翻译”成现成的游戏机制,迅速迭代出来。接着它暗示每个体验游戏的玩家:压抑吗?害怕吗?这个公益游戏就是要借此呼吁这些正常人看见和理解盲人。紧接着就有评论盛赞,说打造《王者荣耀》的工作室,一样可以打造全中国最优秀的公益游戏。但如果我们对盲人的感知和经验有更多了解,对全世界范围内的开发者在这个问题上的探索有更多了解,就不难判断,《见》不仅从游戏的角度来看,机制单调,剧情俗套,体验压抑,完全够不上“好游戏”的标准;从公益的角度来看,更是容易把不了解情况的玩家,引向对视障群体更深刻的误解和更隐秘的歧视。换言之,其开发者并未真正走进视障者的世界,因而其设计的游戏所呈现的所有的视障体验,几乎都来自一种以视觉范式为框架的想象和建构——而生活在一个以视觉为感知框架和认知范式的世界,恰恰是视障群体生活困境的根源;绝大多数人只能以视觉的匮乏来想象其世界,恰恰是视障群体文化困境的根源。

但正是这样一个几乎走向其反面的游戏,却以其突出的公益情怀,让玩家原谅了游戏体验的枯燥和压抑,几乎引来清一色的赞美之声,不仅手游玩家社区TapTap给出了9.7分的罕见高分,更是引来媒体撰文把《见》当作国产公益游戏的榜样。我们虽不能说,《见》一上来就打着做公益的旗号搞公关,以关爱盲人的幌子消费盲人,但我们却可以明确地断定,《见》获得的突破和它取得的美誉,不成正比;每每提到国产公益手游,就要被拿出来说一说的作品,更不应该是这样一个水平。尤其是在今天,随着游戏行业的发展和社会文化的需要,公益游戏的呼声越来越高涨,“游戏,不只是游戏”的口号越来越响亮。多少年来,电子游戏一直被当作洪水猛兽看待,当它终于可以迎来改变自身形象的时代,当它终于有底气喊出:“游戏可以改变世界”,我们真诚地呼吁游戏行业,尤其是那些垄断行业的大佬,请不要把改变世界、重塑形象的梦想,用过于功利的方式毁在自己手中。

同时,随着交互艺术的发展和新媒介表达的需要,“游戏作为第九艺术”的呼声也越来越高涨。人们愈发意识到,游戏不仅只能用来投射既有欲望,强化已有认知,它也能提出问题、表达问题,丰富玩家的感知世界,拓展玩家的经验边界,真真正正地成为一件承载着文化使命的作品。当游戏从业者一遍又一遍向世界呼吁“作者游戏”“游戏作品”“游戏也可以成为一种表达”,请不要亲手扼杀游戏这种古老又时尚的媒介探索自身表达机制和独特语法的可能,请不要扼杀游戏在这个探索的过程中为世界带来新鲜表达和意义的可能。

〔本文系中国艺术研究院基本科研业务经费“2010年代中国文艺研究”(2020-1-9)的阶段性成果〕

【作者简介】秦兰珺:中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所副研究员。

注释:

[1]参见知乎提问“如何评价腾讯天美做的手机游戏《见》”,https://www.zhihu.com/question/322194501/answer/1105384922/2021-02-02。

[2]〔美〕恩斯特·亚当斯、乔瑞斯·多曼斯:《游戏机制:高级游戏设计技术》,石曦译,人民邮电出版社,2014年版,第5-7页。

[3]Bernard Suits,The Grasshopper:Games,Life and Utopia,Toronto,Buffalo:University of Toronto Press,1978,p. 41.

[4]阿贝尔·冈斯(Abel Gance)的《车轮》(1922) 出现了世界影史上首个著名主观镜头片段“西西弗失明”。但至今依旧很难找到一部作品,能将主观视角和视障经验彻底结合,以盲人的方式展现盲人的感官经验。

[5]历史上不乏有关盲人的文学和文献,但大多记载的是作为“他者”的盲人,也即投射了有视觉的作者之想象和欲望的盲人体验。美国国家盲联主席杰尼根(Kenneth Jernigan)曾发表两个演讲《历史反对我们吗》(Is History Against Us ?) 与《文学反对我们吗》(Is Literature Against Us ? ),对此做过精彩总结。

[6]《专访腾讯天美工作室:看不见也能玩的游戏,为什么能让玩家泪流满面》,https://www.ifanr.com/app/1209726/2021-02-02。

[7]VR《盲记》被VR业界称为首个堪称伟大的VR体验影片,获得旧金山国际电影节、纽约翠贝卡电影节、万花筒VR电影节等大奖。《卫报》称“影片的伟大在于让我们理解和看到了盲人的世界”,《纽约时报》称其为“有远见的抒情电影”。参见 http://www.notesonblindness.co.uk/press/2021-10-24,影片录屏地址:http://www.notesonblindness.co.uk/accessibility/2017-02-15。

[8]该日记最早是以磁带记录的声音形式,后来以《见与洞见》(On Sight and Insight)为名成书出版,该书的读者又以磁带声音为素材,拍摄了一部同名纪录短片。

[9]John M. Hull,On Sight and Insight:A Journey into the World of Blindness,London:Oneworld Publications,1990.

[10]Oliver Sacks,The Minds Eye,New York,Toronto:Alfred A. Knopf,2010,p. 238,233.

[11]對VR《盲记》的完整介绍和分析,参见秦兰珺:《视觉文化的内在超越》,《文艺理论与批评》2017年第2期。

(责任编辑 刘艳妮)