杭州地铁岩溶地层特征及处置方案研究

2021-12-22张军

张 军

(中铁二院华东勘察设计有限责任公司,浙江杭州 310004)

1 背景

随着城市地铁隧道工程建设需求的增长,岩溶区隧道工程越来越多。但若拟建地铁周边存在岩溶地层,会引发冒顶和地面坍塌等工程事故。由于岩溶地层地铁建设的复杂性和危险性,如何探明溶洞的分布和形态并采取适当的方案措施进行处理,是岩溶隧道设计和施工的重难点问题。

聂信辉[1]通过综合勘察技术调查了张吉怀铁路兰花区间大型溶洞群的规模和隧底岩溶发育情况,并采用回填混凝土的处理方案;寇邦宁[2]通过对南玉铁路巴山隧道工程建立适用的综合超前地质预报体系,精准判断复杂地质条件下掌子面岩溶发育的情况和处理方法;卓旭炀[3]分析了岩溶顶板塌陷机理,并针对软、硬塑红黏土层溶区的盾构风险采用相应的处理方案;周华贵等[4]针对海底岩溶隧道首次采用“跨孔CT(computer tomography)物探+钻探”的勘察方案,并提出海面预处理方案和盾构针对性设计方案;刘志韬等[5]依托工程对岩溶区浅埋隧道下穿既有构筑物隧道的施工方法进行研究,提出相关理论依据,有效降低对既有构筑物的安全影响;李建伟[6]探讨了以华北丘陵地区某岩溶隧道的岩溶发育规律及成因,并提出施工处治措施;钱庄等[7]探讨了砂土覆盖型岩溶盾构隧道的施工风险,并分析了溶洞地面注浆加固处理方案;李慎奎等[8]采用综合统计法分析武汉地区岩溶发育规律特征和处理方法;曹校勇等[9]针对羊桥坝隧道巨型溶洞地层,提出了桥梁跨越、路基+明洞、回填暗挖和5种改线处理方案。

前人针对岩溶区隧道均给出了一系列合理有效的勘测手段和处理方法,但是由于岩溶地质溶洞的复杂性和差异性,且实际修建的地铁工程也各不相同,因此工程的实用性较差;且对穿越覆盖型复杂岩溶地层的系统性研究较少。针对上述问题,本文结合杭州地区的岩溶勘察资料,依托杭州地铁6号线一期工程,给出了系统性的岩溶地质评价和处理方案体系,成功解决了杭州地铁首次盾构穿越岩溶段的难题,为后续杭富、杭临线路类似工程施工奠定了基础。

2 工程概况

杭州地铁6号线河山路站—凤凰公园站区间岩溶专项勘察场区起于亭三浦河西侧,沿浮山西路向西行进,止于浮山西路与周浦路交叉口东侧75 m处。沿线建筑物层数为6层左右,地形地貌简单,自然地面平坦,地面标高一般在3.27~8.75 m,属冲海积平原地貌单元。

该盾构隧道位于钱塘江冲海积平原,上部第四纪覆盖层发育,厚度较大,一般为35~50 m 。土体类型较复杂,性质差异较大,地层从中更新世至全新世均有发育,成因类型较多。浅部为冲海相砂质粉土及粉砂,中部为河流相粉砂层,其下主要为圆砾层、含砾粉质黏土(或碎石夹黏土)层。基底主要为石炭系黄龙组灰岩,场地两端处部分钻孔揭露基底为泥盆系西湖组石英砂岩,基岩按风化程度可分为全风化、强风化和中风化,本场区岩溶形态类型主要有溶洞、溶隙和土洞等,溶洞发育且具有很强的连通性。

地下水主要为岩溶水,赋存于场地基底的溶洞、溶隙及地下暗河之中。岩溶水主要受上部松散岩类孔隐水竖向缓慢入渗汇入,通过岩溶通道汇入地下暗河之中,其属于渗入式补给。场区基岩裂隙及岩溶发育,具有较好连通性,故本区岩溶水具有较好连通性,水量大,对隧道影响较大。

3 溶洞综合勘察

3.1 岩溶勘察方法

采用综合勘察方法对隧址附近的工程地质、水文地质进行调查,查明岩溶地层岩性特征、节理裂隙发育情况;调查岩溶发育特征,洞内溶沟、溶槽、充填物等特征;查明溶洞与隧道的连通关系等。现场采用钻探和综合物探勘察方法。钻探主要用于鉴别岩性、划分地层,查明岩土层的性质和分布;查明溶洞(土洞)的垂直向发育情况。钻孔施钻完毕,在孔内下PVC(或PE)管,为物探测试提供条件。综合物探包括地面物探方法和孔中物探方法,前者包括瞬变电磁法和高密度电法,后者包括地震波CT、电磁波CT和孔内雷达探测法。综合勘察流程如下:首先采用地质雷达和瞬变电磁2种物探方法开展隧道周围的岩溶地层物探;其次对施工前方围岩进行钻探,勘探孔布置在隧道结构外侧3 m及2条隧道中部,纵向钻孔间距按20 m左右控制;最后进行孔中综合物探,为便于进行物探CT法和雷达探测,将中间1 排勘探孔错开,使其与两边勘探孔呈三角形布设。

根据岩溶专项勘察方案,共施钻171个地质勘探孔,其中171个探孔均揭露中风化灰岩,126个孔揭露有溶洞,遇洞率为73.2%;共揭露溶洞293个,土洞4 个,超大溶洞顶距离车站底板约为2 m,溶洞最高达到 43.6 m。

3.2 岩溶发育特征

(1)岩溶形态规模。从已有的171个钻孔资料统计来看,揭露出溶洞293个,平均洞高2.5 m。其中,洞高小于1 m的溶洞占总量的1/3,50%的溶洞洞高小于1.5 m,80%的溶洞洞高小于4.0 m;大于5 m洞高的溶洞有44个,占总溶洞数的15%;大于10 m洞高的溶洞有6个,占总溶洞数的2.1%,勘探孔揭露溶洞最大高度为19.2 m,溶洞洞高分布如图1所示。

图1 溶洞洞高分布

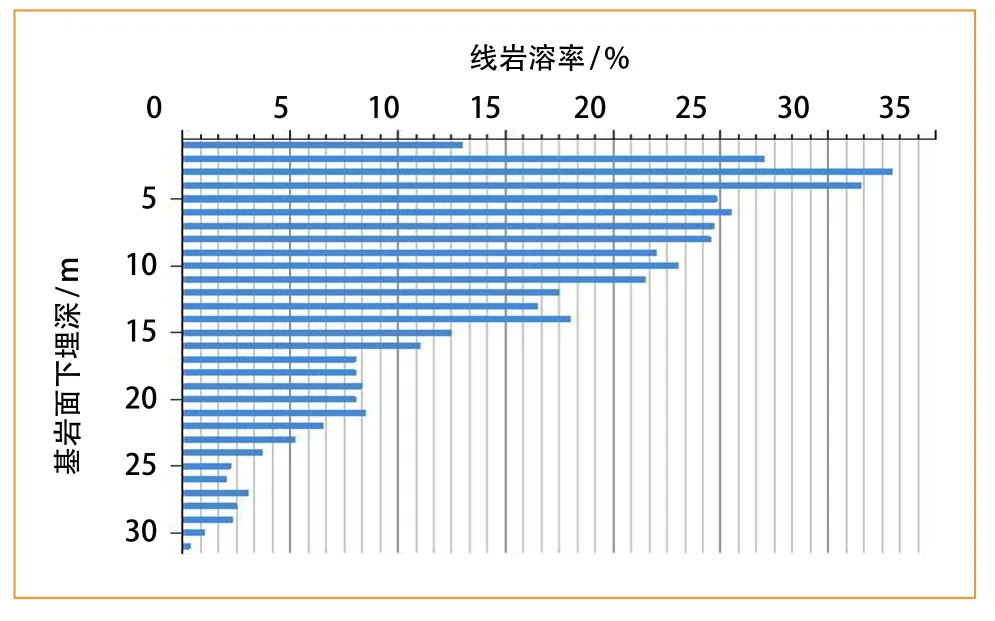

(2)溶洞横向分布特征。图2给出了基岩面以下岩溶统计,由图可知,自基岩面向下的方向,线岩溶率渐渐增大,最大值发生在2~4 m处,达27.35%~33.25%;随着深度不断加大,线岩溶率逐渐减小,17~23 m处开始,线岩溶率减小至5.54%~8.57%,基岩面以下24 m处线岩溶率稳定在3%以下。

图2 基岩面以下岩溶统计

(3)岩溶垂向分布特征。溶洞的垂向分布可以用2个指标来描述,一是洞顶标高,另一个是碳酸盐岩顶板以下的埋深[10]。因河山路站—凤凰公园站区间岩溶条带基岩面起伏较大,洞顶标高指标可能会对溶洞的垂向分布产生误导,故采用溶洞顶板在基岩面下的埋深来研究溶洞的分布规律,溶洞顶板在基岩面以下埋深统计如图3所示。由图可知,1/3的溶洞顶板在基岩面下2.5 m以内,50%的溶洞在基岩面下5.5 m以内,90%的溶洞在基岩面下14.0 m以内;埋深大于15.0 m的溶洞有25个,占总溶洞数的8.7%。

图3 溶洞顶板在基岩面以下埋深统计

(4)岩溶充填特征。为辨析溶洞内充填物数量,可将岩溶划分为全充填溶洞、半充填溶洞和无充填溶洞3 种类型。全充填溶洞占63.4%,无充填溶洞约占27.5%,半充填溶洞约占9.1%。每个充填类型溶洞数量与顶板在基岩面下埋深的关系如图4所示,由图可知,全充填溶洞平均埋深5.22 m,半充填5.60 m,无充填8.79 m,全充填溶洞和半充填溶洞埋深较小,无充填溶洞埋深较大。

图4 溶洞充填类型在基岩面以下埋深统计

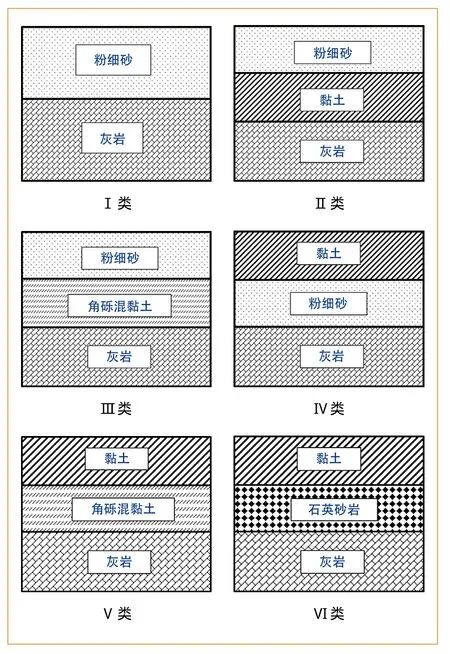

3.3 岩溶地质分类

杭州地区的碳酸盐岩分别为灰岩、老黏土、角砾混黏土和粉细砂层所覆盖。为便于对岩溶地质进行统一处理,根据上覆岩、土层工程性能地质差异,在剖面上将岩溶地层划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ 共6个地质结构类型,如图5所示。

图5 岩溶地质分类

(1)Ⅰ类中粉细砂可直接通过溶隙、孔洞等通道漏失,引起地面塌陷,从而产生岩溶地质灾害。

(2)Ⅱ类中存在厚度>3 m的黏土层,由于地下水长期频繁作用,在碳酸盐岩上方的老黏性土层中可能存在土洞。老黏性土层的连续性遭受破坏时可引起地面塌陷,如钻孔连通粉细砂层、土洞塌陷等。

(3)Ⅲ 类存在厚度>3 m的角砾混黏土层,由于地下水长期频繁作用,在角砾混黏土层中可能存在土洞。土洞进一步发展可能引起地面塌陷,如未封堵的钻孔连通粉细砂层、土洞坍塌等。

(4)Ⅳ 类存在厚度>3 m的粉细砂层,在地下水长期频繁作用下,老黏性土层中可能存在土洞。土洞进一步发展可能引起地面塌陷。

(5)Ⅴ 类存在厚度>3 m的角砾混黏土层,由于地下水长期频繁作用,在角砾混黏土层中(或黏土混角砾)可能存在土洞。土洞进一步发展可能引起地面塌陷。

(6)Ⅵ 类有厚度>6 m的石英砂岩层,一般不会发生岩溶地面塌陷。

4 岩溶处理施工

4.1 岩溶总体处理措施

为提高盾构以下砂层和基岩的稳定性,以填充岩溶裂隙及溶洞、阻止岩溶发展和坍塌为目的,本着“处理为主,防治为辅”的原则处理岩溶。

由于岩溶发育具有不规律性,详勘及物探难以将周边所有溶洞土洞精确探明,故施工前应对高风险地区进行补孔核验,查明溶洞具体位置及规模。对位于高风险地区已揭示的土洞、溶洞,采用从地面打孔注浆或填砂的加固方式,对结构底板及以下10 m范围的岩面做注浆加固处理。根据溶洞发育特征,结合已有类似工程的溶洞处理经验[11-14],对河山路站—凤凰公园站区间岩溶进行分类,分别采取不同的处理措施,如图6所示。

4.2 岩溶处理措施

根据图6确定的岩溶总体处理措施,对具体的步骤进行细化。首先对两侧采用帷幕注浆隔断,注浆深入灰岩层15 m,对于Ⅰ类岩溶采用800 mm地下连续墙隔断,地下连续墙入岩深度为500 mm。

图6 岩溶分类和处理措施

(1)无填充溶、土洞和半填充溶、土洞。先投入砂石填充,填充完成后注浆,如图7所示,投砂施工时在原钻孔附近0.6 m处补钻2个φ250 mm的投砂孔,3个孔中心需在同一连线上,2个投砂孔可以互作为排气孔。投砂完成后,对溶洞进行注浆填充加固,注浆压力从小到大,间歇、反复注浆直至填充完成。投砂管建议采用φ219 mm的PVC套管,投砂孔的大小也可根据现场施工情况进行调整。

图7 半、全填充岩溶处理措施(单位:mm)

(2)全充填溶、土洞采用注浆填充。洞径大于2 m的全充填溶、土洞及洞径小于2 m的溶、土洞,可直接采用注浆填充的方法进行加固,注浆压力从小到大,间歇、反复注浆直至填充完成。

(3)车站下伏大型溶洞。两侧牛腿及中间承压桩基形成稳固的竖向支撑体系,车站中间立柱桩位处施超前钻孔,对超前钻揭露的溶洞进行灌浆处理;围护结构外侧,基岩内设置15 m注浆帷幕,如图8所示。

图8 车站下伏大型溶洞处理措施

4.3 注浆工艺

本区间采用φ48 mm的PVC袖阀管注浆工艺,如图9 所示。注浆材料采用水灰比为 0.5 : 1~1 : 1 的纯水泥浆,若溶洞水有流动性时,可在浆液中加入速凝剂或采用水泥-水玻璃双液浆,水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥,具体应根据现场试验确定。注浆压力一般在0.4~4.0 MPa 范围,当压力从 0.4 MPa 逐步提高至终压4.0 MPa时,继续注浆10 min即可结束注浆。注浆速度一般为30~70 L/min,注浆扩散半径设计为1.5 m,每个注浆孔每米的灌浆量初步按2 m3考虑。实际灌浆参数可根据现场实验进行调整。

图9 注浆现场施工

4.4 质量检查

注浆质量检查采用钻孔取芯为主,压水试验为辅的综合方法。大于2 m洞径的溶洞必须进行质量检查,对小于2 m洞径的溶洞按总数量的10%进行注浆质量检查,每个需质量检查的溶洞加固区,根据其发育规模由监理工程师确定1~3个质量检查孔,同时对注浆扩散半径进行质量检查。钻孔取芯后对芯样进行抗压试验,注浆加固结体28天的无侧限抗压强度应不小于0.2 MPa,溶洞加固处理后质量检查孔压水试验透水率应不大于10 Lu,合格率 85% 以上方可达标,其余不合格孔段的透水率应不大于15 Lu,且不集中。

5 结论

(1)杭州地区覆盖型岩溶地层的溶洞绝大部分都为中小型溶洞,85%的溶洞高小于5 m;顶板在基岩下溶洞中,92.3%的埋深在基岩面下15 m 以内;线岩溶率在2~4 m处出现最大值为30%,在24 m处开始稳定在3%以下;全充填溶洞占63.4%,无充填溶洞占 27.5%,半充填溶洞占9.1%。

(2)覆盖型岩溶区下伏大型溶洞,应综合多种勘察方法,详细查明底部溶洞的发育特征和水文地质情况,为岩溶处理方案确定提供依据。

(3)对于小型溶洞,由于发育特征复杂,可根据岩溶地质分类,采取对应类型的方法进行处理,但底部应采取排水措施防止岩溶积水。

(4)对杭州地区不同的岩溶地质类型采用不同的岩溶处理方案,可针对性地有效处理岩溶,可为国内类似工程提供参考。